第三話「架空戦記」

1週間。7日間。168時間。10080分。604800秒。そして、504年間。

七岡少年と衣奈が、未知なる生命体の新興国に神として降臨してから、それだけの月日が経過していた。単位はいずれも正であり、矛盾はしていない。ただし前の5つは現実世界、日常における時間であり、最後の1つはマルちゃんランドの中を流れた時間である。

さて、その間に移り変わった物を端的に並べよう。

果実を採集するだけでは国民全員に食料が行き渡らなくなったので、畑を耕して栽培する農耕を行うようになり、増えすぎたケモノ達を狩って、食材や衣類にする狩猟も生まれた。集めた物を効率的に運ぶために車輪と滑車が発明され、人口が膨れると言葉を石碑などに書き留めて伝達する仕組みも生まれた。

火を使って白硬石をどろどろに溶かし、それを打つ事によって更に鋭利で便利な道具が創られ、草から繊維を紡ぎ、兵士達が弓と矢で武装するようになると、ケモノの脅威はほぼ無くなった。

雨は決まった年にしか降らないので、ダムが必要になった。最初は底の浅い水たまりだったが、やがて湖になり、畑に水が回ると良く育つのを発見してからは、各々の畑に川がひかれる大工事が行われた。川が国中に行き渡ると、水が循環し始め、神がその手で雨を降らさなくても、定期的に雨は降るようになった。

また、統治の仕方も大きく変わった。これまでは、神の言葉を授かった神官のみが権力を持ち、村人達を一括して指揮していたのだが、人口の増加に伴って、より細かい命令を下す有能な村人が何人か現れた。神官の言葉、即ち神の言葉といえども、その権力を持ち始めた何人かが反対すると、修正せざるを得なくなった。社会の誕生である。

原則として、社会は神官の定めた法律に則って進行され、効率的に発展する為に国内で使える通貨が作られた。すると分業は更に完璧になって、木こり組合、鍛冶屋組合、農業組合等が組織され、それによって生産面が強化されると余暇が出来た。そして余暇は芸術を誕生させた。

音楽が生まれた。木やケモノの革を加工して作った楽器による、古代のオーケストラ。

文学が生まれた。村人達が独自の文字を使って綴る、一大叙事詩。歴史書。SF。

絵画が生まれた。様々な材料から絵の具を作り出し、石や布の上に、世界を描く。

芸術は、神にとっても不可侵の領域だった。生活の工夫や、発展の為の発明とは根本から違って、あれこれ指示を出す事など最初から出来る訳が無く、それは村人達の個性に基いて、自由奔放に創造されていった。

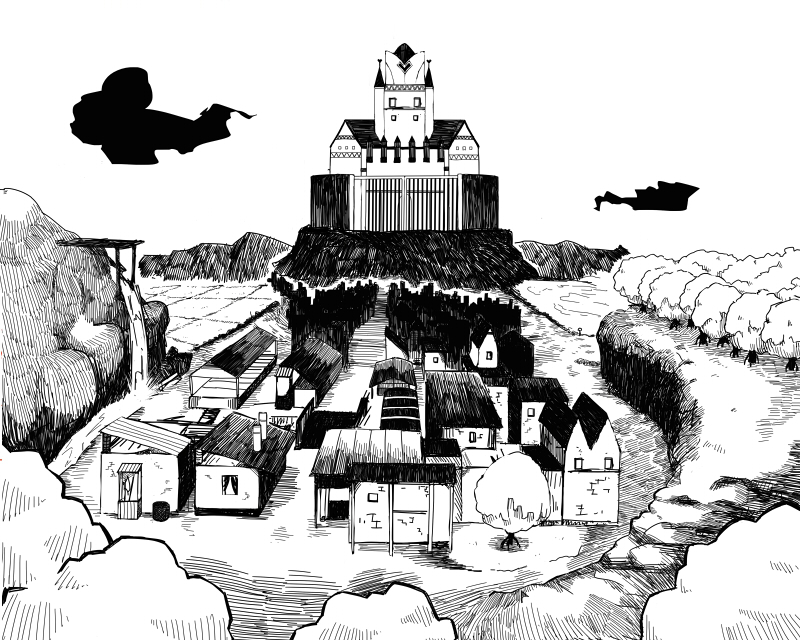

国の中心には、神の腰まで届く大きな城が建ち、神官とマルフェール、そして一部の国民がそこに住んでいた。お化けビルの一室はほぼ完全に占拠され、マルちゃんランドの人口は、ついに1000人を突破した。

だが、決壊はゆっくりと近づいていた。

七岡少年と衣奈が、未知なる生命体の新興国に神として降臨してから、それだけの月日が経過していた。単位はいずれも正であり、矛盾はしていない。ただし前の5つは現実世界、日常における時間であり、最後の1つはマルちゃんランドの中を流れた時間である。

さて、その間に移り変わった物を端的に並べよう。

果実を採集するだけでは国民全員に食料が行き渡らなくなったので、畑を耕して栽培する農耕を行うようになり、増えすぎたケモノ達を狩って、食材や衣類にする狩猟も生まれた。集めた物を効率的に運ぶために車輪と滑車が発明され、人口が膨れると言葉を石碑などに書き留めて伝達する仕組みも生まれた。

火を使って白硬石をどろどろに溶かし、それを打つ事によって更に鋭利で便利な道具が創られ、草から繊維を紡ぎ、兵士達が弓と矢で武装するようになると、ケモノの脅威はほぼ無くなった。

雨は決まった年にしか降らないので、ダムが必要になった。最初は底の浅い水たまりだったが、やがて湖になり、畑に水が回ると良く育つのを発見してからは、各々の畑に川がひかれる大工事が行われた。川が国中に行き渡ると、水が循環し始め、神がその手で雨を降らさなくても、定期的に雨は降るようになった。

また、統治の仕方も大きく変わった。これまでは、神の言葉を授かった神官のみが権力を持ち、村人達を一括して指揮していたのだが、人口の増加に伴って、より細かい命令を下す有能な村人が何人か現れた。神官の言葉、即ち神の言葉といえども、その権力を持ち始めた何人かが反対すると、修正せざるを得なくなった。社会の誕生である。

原則として、社会は神官の定めた法律に則って進行され、効率的に発展する為に国内で使える通貨が作られた。すると分業は更に完璧になって、木こり組合、鍛冶屋組合、農業組合等が組織され、それによって生産面が強化されると余暇が出来た。そして余暇は芸術を誕生させた。

音楽が生まれた。木やケモノの革を加工して作った楽器による、古代のオーケストラ。

文学が生まれた。村人達が独自の文字を使って綴る、一大叙事詩。歴史書。SF。

絵画が生まれた。様々な材料から絵の具を作り出し、石や布の上に、世界を描く。

芸術は、神にとっても不可侵の領域だった。生活の工夫や、発展の為の発明とは根本から違って、あれこれ指示を出す事など最初から出来る訳が無く、それは村人達の個性に基いて、自由奔放に創造されていった。

国の中心には、神の腰まで届く大きな城が建ち、神官とマルフェール、そして一部の国民がそこに住んでいた。お化けビルの一室はほぼ完全に占拠され、マルちゃんランドの人口は、ついに1000人を突破した。

だが、決壊はゆっくりと近づいていた。

終業のチャイムが鳴ると同時に、教室を飛び出した七岡少年は、階段を2段飛ばしに駆け降りて、昇降口に一番乗りすると、下駄箱に勢い良く上履きを突っ込んで、校門まで猛ダッシュした。衣奈もその後ろを追いかけるが、あくまでも廊下は走らず、肩をいからせながら早歩きに留めておくのが流儀だった。

この1週間で、マルちゃんランドは並々ならぬ躍進を遂げ、何も無かったあの時期がまるで嘘みたいに発展した。しかしながら、まだまだ先はある。

堪えがたい好奇心の前に、進路を邪魔する物など何もない。……はずだった。

「うわっと!」

ちょうど校門を出た所で、七岡少年は何者かに首根っこを掴まれ、派手にすっころびそうになった。「何すんだ!」

と振り向くと、見知った顔がそこにあった。

「今にも離陸しそうな勢いで、どうしたんだ少年」

不審者である。最早トレードマークと化したよれよれのシャツに、偽ビンテージジーンズと、無精ひげ。いや不審者ではない、ゴローである。

「ゴロー兄ちゃん! ……悪いけど、今急いでんだ」

適当にあしらって、再びロケットに火を点けようとする七岡少年と、その肩を離さないゴロー。

「まあ聞け少年。例の本の事、少し調べてみたんだ」

今も七岡少年のランドセルの中には、ゴローの指す「例の本」が入っている。というか、それしか入っておらず、教科書ノートの類は全て机の中だ。

早くお化けビルに行って、国の発展具合を見たいという気持ちもあるが、本の正体についても一応知っておきたい。天秤にかけた結果、後者が若干に勝った。

「何か分かったの?」

「ああ、分かったなんて物じゃない。あの本はな、『伝説の本』だ」

前に七岡少年が口にした「魔法の本」も結構な具合だったが、「伝説の本」というのもまた大層な具合だ。しかしながら、馬鹿にする事は出来ない。実際にその本が伝説たらしめているのを現在進行形で目撃しているのは他の誰でもない七岡少年だからだ。

聞きたそうにしている七岡少年を見て、ゴローはようやく肩から手を離し、ポケットからメモを取り出して読み上げた。

「1913年。今から約100年前だな。Zukunftsweisende Geschichte der Unterwelt……日本語訳すると『魔界の開拓史』即ちあの本が、ロンドンにあるサザビーズという世界最古のオークションハウスに出品された。元来、著名人の蔵書などの書籍を売買する為のオークションだから、本が出品されるのは何ら不思議ではなかったが、この本は別格だった。何せ、開かないからな。怪力自慢の男達が何十人かかっても、テコや重機を使っても開かない。紙で出来ているのは明らかなのに、だ」

ゴローの述べた現象は、そっくりそのまま2日前の場面と同じだ。その時点で、メモの信憑性は高い。「魔界の開拓史」というタイトルが少し気になったが、質問出来る暇は無く、説明が続く。

「この神秘に満ちた奇本は、紆余曲折の末、イギリスのある大富豪が落札に成功した。しかし翌年の1914年から第一次世界大戦が始まり、戦争という混乱の中で本は行方知らずとなった、という訳だ。一説には燃えたという説や、その大富豪がどこかの地中に埋めたという説もあるがな。ちなみに、オークションでの落札価格、聞きたいか?」

ごくり、と生唾を飲み込み頷く七岡少年。

「5億だ」

「5億!?」

思わず、口から心臓が2つ飛び出しそうになる。

七岡少年は慌てて口を塞いで、周りを見渡したが、特に意味もない警戒といえる。どこの誰が、小学生のランドセルの中に5億円相当の本が入ってるなんて思うのだろうか。

「当時の価値に換算すると、まあそんなもんらしい。開かないという事以外にも、本にまつわる不思議な現象があったらしいんだが、いかんせん古くて、虚偽も混じっているみたいでな。だが、ついた値段は本当だ」

何故か誇らしげに胸を張ったゴローは、ずいと顔を七岡少年に近づけて、こう迫った。

「で、本はどうした? 君の発掘料と俺の調査料でちょうど半分半分といこうじゃないか。ん? 2億5000万なんて、お年玉でももらった事ないだろ?」

声を潜め、口角を吊り上げて、ゴローがずずずいと近づくので七岡少年は思わずのけぞる。

この時点で、七岡少年の前には、2つの選択肢が示された。

ゴローに本を渡して、使い切れない程のお金をもらうか。

それとも開拓を続け、神としてマルフェール達を導くか。

実益か、冒険か。

……そんな事、七岡少年が悩むまでもなかった。

「ああ、えっと、あの本は結局あれから元あった本棚に戻したんだよ。うん」

元来、七岡少年にとっては苦手な行為だったが、かかっているものがかかっているだけに、大いなるプレッシャーもある。それはベテランの刑事でなくても、有能な心理学者でなくてもはっきりと分かる、みえみえの「嘘」だった。

「……どうして嘘をつく?」

ゴローは目を細めてそう尋ねた。責めるような口調ではなく、本当に、訳が分からないといった風。

「え? いや、嘘なんかじゃ……」

言えば言う程、視線は逸れる。ゴローの背後、その視界に、七岡少年は救いを見つけた。

「ごめん! また今度!」

七岡少年は両手をパチンと合わせて拝みそう叫ぶと、ちょうどやってきた衣奈の手をとって、一目散に走り出した。自身でも驚くくらい自然に、掴んでしまったその指は細く、しかし自分のした選択に誤りはなかったと七岡少年に強く感じさせた。

「えっ、ちょ、あの!」

「黙ってついてきて!」

「おい! 逃げるな!」

ゴローはそう呼びかけながら追いかける。が、全力疾走は小学生だけに許された特権であって、普段から運動不足のゴローにすぐに追いつかれるような七岡少年ではない。

息を切らしながら走る。普段の町の景色がまるで変わって見える。ついていくのが精一杯の衣奈の視界は、背後へと流れていきながら次第に狭くなり、やがて七岡少年の背中しか見えなくなる。角を右に左に、行き止まりを嘘にして、走り出した2人は止まらなかった。

やがて、2人とゴローの距離は離れていった。ゴローはぜえぜえと呼吸をしながら、肩を落としてひとりごちた。

「はぁはぁ……なんなんだあいつら……仕方ない、まずはもう1冊の方を探すしかないか」

この1週間で、マルちゃんランドは並々ならぬ躍進を遂げ、何も無かったあの時期がまるで嘘みたいに発展した。しかしながら、まだまだ先はある。

堪えがたい好奇心の前に、進路を邪魔する物など何もない。……はずだった。

「うわっと!」

ちょうど校門を出た所で、七岡少年は何者かに首根っこを掴まれ、派手にすっころびそうになった。「何すんだ!」

と振り向くと、見知った顔がそこにあった。

「今にも離陸しそうな勢いで、どうしたんだ少年」

不審者である。最早トレードマークと化したよれよれのシャツに、偽ビンテージジーンズと、無精ひげ。いや不審者ではない、ゴローである。

「ゴロー兄ちゃん! ……悪いけど、今急いでんだ」

適当にあしらって、再びロケットに火を点けようとする七岡少年と、その肩を離さないゴロー。

「まあ聞け少年。例の本の事、少し調べてみたんだ」

今も七岡少年のランドセルの中には、ゴローの指す「例の本」が入っている。というか、それしか入っておらず、教科書ノートの類は全て机の中だ。

早くお化けビルに行って、国の発展具合を見たいという気持ちもあるが、本の正体についても一応知っておきたい。天秤にかけた結果、後者が若干に勝った。

「何か分かったの?」

「ああ、分かったなんて物じゃない。あの本はな、『伝説の本』だ」

前に七岡少年が口にした「魔法の本」も結構な具合だったが、「伝説の本」というのもまた大層な具合だ。しかしながら、馬鹿にする事は出来ない。実際にその本が伝説たらしめているのを現在進行形で目撃しているのは他の誰でもない七岡少年だからだ。

聞きたそうにしている七岡少年を見て、ゴローはようやく肩から手を離し、ポケットからメモを取り出して読み上げた。

「1913年。今から約100年前だな。Zukunftsweisende Geschichte der Unterwelt……日本語訳すると『魔界の開拓史』即ちあの本が、ロンドンにあるサザビーズという世界最古のオークションハウスに出品された。元来、著名人の蔵書などの書籍を売買する為のオークションだから、本が出品されるのは何ら不思議ではなかったが、この本は別格だった。何せ、開かないからな。怪力自慢の男達が何十人かかっても、テコや重機を使っても開かない。紙で出来ているのは明らかなのに、だ」

ゴローの述べた現象は、そっくりそのまま2日前の場面と同じだ。その時点で、メモの信憑性は高い。「魔界の開拓史」というタイトルが少し気になったが、質問出来る暇は無く、説明が続く。

「この神秘に満ちた奇本は、紆余曲折の末、イギリスのある大富豪が落札に成功した。しかし翌年の1914年から第一次世界大戦が始まり、戦争という混乱の中で本は行方知らずとなった、という訳だ。一説には燃えたという説や、その大富豪がどこかの地中に埋めたという説もあるがな。ちなみに、オークションでの落札価格、聞きたいか?」

ごくり、と生唾を飲み込み頷く七岡少年。

「5億だ」

「5億!?」

思わず、口から心臓が2つ飛び出しそうになる。

七岡少年は慌てて口を塞いで、周りを見渡したが、特に意味もない警戒といえる。どこの誰が、小学生のランドセルの中に5億円相当の本が入ってるなんて思うのだろうか。

「当時の価値に換算すると、まあそんなもんらしい。開かないという事以外にも、本にまつわる不思議な現象があったらしいんだが、いかんせん古くて、虚偽も混じっているみたいでな。だが、ついた値段は本当だ」

何故か誇らしげに胸を張ったゴローは、ずいと顔を七岡少年に近づけて、こう迫った。

「で、本はどうした? 君の発掘料と俺の調査料でちょうど半分半分といこうじゃないか。ん? 2億5000万なんて、お年玉でももらった事ないだろ?」

声を潜め、口角を吊り上げて、ゴローがずずずいと近づくので七岡少年は思わずのけぞる。

この時点で、七岡少年の前には、2つの選択肢が示された。

ゴローに本を渡して、使い切れない程のお金をもらうか。

それとも開拓を続け、神としてマルフェール達を導くか。

実益か、冒険か。

……そんな事、七岡少年が悩むまでもなかった。

「ああ、えっと、あの本は結局あれから元あった本棚に戻したんだよ。うん」

元来、七岡少年にとっては苦手な行為だったが、かかっているものがかかっているだけに、大いなるプレッシャーもある。それはベテランの刑事でなくても、有能な心理学者でなくてもはっきりと分かる、みえみえの「嘘」だった。

「……どうして嘘をつく?」

ゴローは目を細めてそう尋ねた。責めるような口調ではなく、本当に、訳が分からないといった風。

「え? いや、嘘なんかじゃ……」

言えば言う程、視線は逸れる。ゴローの背後、その視界に、七岡少年は救いを見つけた。

「ごめん! また今度!」

七岡少年は両手をパチンと合わせて拝みそう叫ぶと、ちょうどやってきた衣奈の手をとって、一目散に走り出した。自身でも驚くくらい自然に、掴んでしまったその指は細く、しかし自分のした選択に誤りはなかったと七岡少年に強く感じさせた。

「えっ、ちょ、あの!」

「黙ってついてきて!」

「おい! 逃げるな!」

ゴローはそう呼びかけながら追いかける。が、全力疾走は小学生だけに許された特権であって、普段から運動不足のゴローにすぐに追いつかれるような七岡少年ではない。

息を切らしながら走る。普段の町の景色がまるで変わって見える。ついていくのが精一杯の衣奈の視界は、背後へと流れていきながら次第に狭くなり、やがて七岡少年の背中しか見えなくなる。角を右に左に、行き止まりを嘘にして、走り出した2人は止まらなかった。

やがて、2人とゴローの距離は離れていった。ゴローはぜえぜえと呼吸をしながら、肩を落としてひとりごちた。

「はぁはぁ……なんなんだあいつら……仕方ない、まずはもう1冊の方を探すしかないか」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

この世界は、どこかおかしい。

僕がそんな風に思い始めたのは、一体いつの事だっただろうか。

友達のネリーや、サグマや、プトゥーや、テイルや、モリットや、あのナルラシアだって、「どこもおかしくはない」と言った。ベルに至っては、「おかしいと思うなら、おかしいのはお前の方だ」とも言った。

そんな事はない。と、思う。

この世界はやはりどこかおかしい。違和感がある。不思議な感覚だ。確信がある。

「またボーっとしてんな、ゼロー。何を考えてんだ? まあくだらねえ事だろうな」

毒舌のベルと僕は、炭鉱に勤めている。この世界に生まれたその時から、そうするように命令されて、何の疑問も持たずに僕は今まで働いてきた。だけど今日は特別だった。これといって、何かがあったという訳ではないが、僕が特別だと思ったのならそれは特別な日なのだ。

僕はベルに質問する。

「なあ、なんで僕達はこんな事をしてるんだ?」

「あ? やっぱり馬鹿だなテメーは」ベルは悪態をつきながら、つるはしを振り下ろす。「だから一向に給料をあげてもらえないんだよ。やれと言われたんだから、黙ってやるしかねえだろう」

確かに、大多数の人にとって、それはそうなのかもしれない。僕はこうして働いている時も、いつも他の事を考えている。その方が変な事なのかもしれない。

僕達は何故生まれ、何故死ぬのか。ベルは「そんな事知るかよ」と言う。大抵の人は「知らない」と言うかあるいは、「神官様に聞け」と言う。神官様はというと、こう言う。

『我々は神の意思に従って行動し、繁栄する為に生まれてきたのです。そしてなすべき事を果たした時、この大いなる大地へと還るのです』

……答えになっていないじゃないか。なすべき事ってなんだ? 大地に還って何になる?

僕の疑問は限りなく降り積もって、それは一つの形になった。

次の瞬間、僕はついに絶対口にしてはいけない言葉を口にした。

「もしかして、この世に神なんていないんじゃないか?」

僕の小さな疑問を耳にしたのは、すぐ隣にいたベルだけだった。また悪辣な罵倒が飛んでくる。僕の胸が不安で一杯になったが、かけられた言葉は意外な物だった。

「お前は天才だ」

真剣な目で、僕を見つめるベル。僕は怖くなって、「今のは忘れてくれ」と言ったが、それは許される事ではなかったらしい。ベルはすっかり興奮し、まくしたてるように言う。

「どうして今まで気づかなかったんだ! 神なんて、この世にいないんだ! まったく馬鹿げた世界だ。いもしない神の威を借りて、神官とその取り巻き共はのさばっていやがる! 俺達を働かせるだけ働かせて、自分達だけ楽をしやがって! 見てろ! 目に物見せてやる!」

僕の純粋な疑問を、ベルはすぐに批判へと変換した。そういう事にかけては、天才的なのがベルだった。

「ま、待てベル!」

今にもつるはしを放り出して走り出しそうなベルを、僕が止めた。

「神がいないなら、僕達はどうやってここに生まれたんだ? そしてこの場所はどうやって作られたんだ?」

自分で言った意見を自分で否定する。こんな滑稽な事は滅多にない。

「そうだ、それもそうだ。……なら、こういうのはどうだ? 神はいた。だが、もう死んだんだ。神は死んだ」

「神は死んだ?」

「そう、神はもう死んだんだ」

ベルの衝動は、僕にはもう止められなかった。気づくと僕も持ち場を離れて、発掘所から飛び出して、ベルの背中を追いかけながら、神官様の住む城へと一直線に進んでいた。

「俺が直接、神官に訊いてやる!」

そう意気込むベルの目は、今までに見た事ないほどに輝いていた。

いつも僕を馬鹿にするベル。辛らつな毒舌の親友ベル。ベルが初めて僕を認めてくれた。

その日、たどり着いた城で門前払いを受けてから、あっという間に10年の月日が流れた。

僕が口にして、ベルが心底気に入った新しい考え方は、ゆっくりとだったが、他の人達にも認められていった。ベルは神を疑う団体を組織して、人を集めた。最初は後ろ指をさされる団体だったが、次第に力を持っていった。僕達と同じ疑問を共有する人物は、確かにいたのだ。この世界は不公平すぎる。

生まれた時からやらなきゃいけない仕事が決まっているなんて、理不尽極まりない。そう思う事が、1つの流行のようになっていた。

城の中、僕達はようやく、神官と直接言葉をかわす事が出来る程に上り詰めた。

「正直に言ってくれよ、なあ神官さん。神なんて、実はいないんだろ?」

ベルの開口一番の質問に、神官はこう答えた。

「神は実在します。ただ、私以外には姿が見えず、言葉が聞こえないだけです」

こんな戯言、信じろという方が無理だ。

「はっ。まあそう答えるのは知っていたさ」と、ベル。「それじゃあもう1つ教えてくれ。俺達を作ったのが神だというのなら、神は俺達に何をさせたいんだ?」

神官はしばらく沈黙し、目を瞑っていた。神と交信でもしているのだろうか?

「それは分かりません。しかし、マカイノ暦66年、勇者マルフェールの活躍によって国が救われた時、神は我々に対して繁栄を約束しました。よって、我々に科せられた使命は繁栄であると考える事が出来るでしょう」

繁栄。なんとも曖昧な定義の答えだ。しかし問題は、前半部分。ベルはまるで歌いなれた歌を唄うように、神官に迫る。

「マルフェールの伝説を知らない者はいない。不老不死で、無敵の神槍を操り、国を救った勇者様だ……なのにだ。なのに何故、俺達の前に姿を現さない? 不老不死ならば今も生きているはずだろう? 違うか?」

神官はまた沈黙したが、先ほどとは違う種類の沈黙だった。答え方や、言葉選びに迷っている訳ではなく、知っているが話したくない。そんな雰囲気。

「マルフェール様は、旅に出たのだ」

ぽつり、と呟いた神官に向けて、ベルが更に激しく質問を飛ばした。

「旅? 旅だって? 一体どこに旅に出たっていうんだ?」

「……それは私にも分からない」

一瞬の間の後、ベルは神官を指さして笑った。

「みんな見ろ! 神官様にも分からない事があるんだとさ! これで明らかだろ? 不老不死の勇者マルフェールなんて、この世にいやしない! だってそうだろ、神なんて、この世にいないからだ!」

神官を言葉で倒したあの日からまた10年が経って、僕達の活動は過激化した。神官を不信し、神の存在を懐疑する民達は更に何百人も加わって、組織は大きく膨らんだ。また、組織を使って神官を引きずりおろし、自分がその地位につこうとする連中が金を出してくれた。

神官は軍を用意している。僕達だって軍を用意している。武器は取り上げられてしまったが、僕達の軍の方が数は多いし、何より決死の覚悟がある。いつだって、戦争は始められる。

「ゼロー。お前はこれから思想家ゼローだ。そう名乗れ」

いつだったか、ベルが僕にそう命じたので、僕はその通りにした。誰かはそう呼んでくれたし、誰かは思想犯と呼んだ。どっちだって同じ事だった。

20年前。僕が疑問に思っていた事は、未だに少しも解決されていない。謎は謎のまま、あの日に置き去り。随分進んだし、少なくとも僕を取り巻く世界は変わったが、疑問は絶えず僕の頭の中に浮かんでくる。

ベルは優秀な奴だ。彼の言葉は激しく、人の心を強く打つ。僕は思う、ベルはきっと戦うために生まれてきたんだ。

「ゼロー、覚悟はいいか?」

反乱決行日、ベルは僕に言った。今まで一度だって、僕を気遣った事のないベルの言葉だからこそ、それは見た目以上に重い。ベルもギリギリのはずだった。分かっていた。だから僕は答えた。

「ああ。行こう」

町は戦場に変わる。僕には未来がある。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

この世界は、どこかおかしい。

僕がそんな風に思い始めたのは、一体いつの事だっただろうか。

友達のネリーや、サグマや、プトゥーや、テイルや、モリットや、あのナルラシアだって、「どこもおかしくはない」と言った。ベルに至っては、「おかしいと思うなら、おかしいのはお前の方だ」とも言った。

そんな事はない。と、思う。

この世界はやはりどこかおかしい。違和感がある。不思議な感覚だ。確信がある。

「またボーっとしてんな、ゼロー。何を考えてんだ? まあくだらねえ事だろうな」

毒舌のベルと僕は、炭鉱に勤めている。この世界に生まれたその時から、そうするように命令されて、何の疑問も持たずに僕は今まで働いてきた。だけど今日は特別だった。これといって、何かがあったという訳ではないが、僕が特別だと思ったのならそれは特別な日なのだ。

僕はベルに質問する。

「なあ、なんで僕達はこんな事をしてるんだ?」

「あ? やっぱり馬鹿だなテメーは」ベルは悪態をつきながら、つるはしを振り下ろす。「だから一向に給料をあげてもらえないんだよ。やれと言われたんだから、黙ってやるしかねえだろう」

確かに、大多数の人にとって、それはそうなのかもしれない。僕はこうして働いている時も、いつも他の事を考えている。その方が変な事なのかもしれない。

僕達は何故生まれ、何故死ぬのか。ベルは「そんな事知るかよ」と言う。大抵の人は「知らない」と言うかあるいは、「神官様に聞け」と言う。神官様はというと、こう言う。

『我々は神の意思に従って行動し、繁栄する為に生まれてきたのです。そしてなすべき事を果たした時、この大いなる大地へと還るのです』

……答えになっていないじゃないか。なすべき事ってなんだ? 大地に還って何になる?

僕の疑問は限りなく降り積もって、それは一つの形になった。

次の瞬間、僕はついに絶対口にしてはいけない言葉を口にした。

「もしかして、この世に神なんていないんじゃないか?」

僕の小さな疑問を耳にしたのは、すぐ隣にいたベルだけだった。また悪辣な罵倒が飛んでくる。僕の胸が不安で一杯になったが、かけられた言葉は意外な物だった。

「お前は天才だ」

真剣な目で、僕を見つめるベル。僕は怖くなって、「今のは忘れてくれ」と言ったが、それは許される事ではなかったらしい。ベルはすっかり興奮し、まくしたてるように言う。

「どうして今まで気づかなかったんだ! 神なんて、この世にいないんだ! まったく馬鹿げた世界だ。いもしない神の威を借りて、神官とその取り巻き共はのさばっていやがる! 俺達を働かせるだけ働かせて、自分達だけ楽をしやがって! 見てろ! 目に物見せてやる!」

僕の純粋な疑問を、ベルはすぐに批判へと変換した。そういう事にかけては、天才的なのがベルだった。

「ま、待てベル!」

今にもつるはしを放り出して走り出しそうなベルを、僕が止めた。

「神がいないなら、僕達はどうやってここに生まれたんだ? そしてこの場所はどうやって作られたんだ?」

自分で言った意見を自分で否定する。こんな滑稽な事は滅多にない。

「そうだ、それもそうだ。……なら、こういうのはどうだ? 神はいた。だが、もう死んだんだ。神は死んだ」

「神は死んだ?」

「そう、神はもう死んだんだ」

ベルの衝動は、僕にはもう止められなかった。気づくと僕も持ち場を離れて、発掘所から飛び出して、ベルの背中を追いかけながら、神官様の住む城へと一直線に進んでいた。

「俺が直接、神官に訊いてやる!」

そう意気込むベルの目は、今までに見た事ないほどに輝いていた。

いつも僕を馬鹿にするベル。辛らつな毒舌の親友ベル。ベルが初めて僕を認めてくれた。

その日、たどり着いた城で門前払いを受けてから、あっという間に10年の月日が流れた。

僕が口にして、ベルが心底気に入った新しい考え方は、ゆっくりとだったが、他の人達にも認められていった。ベルは神を疑う団体を組織して、人を集めた。最初は後ろ指をさされる団体だったが、次第に力を持っていった。僕達と同じ疑問を共有する人物は、確かにいたのだ。この世界は不公平すぎる。

生まれた時からやらなきゃいけない仕事が決まっているなんて、理不尽極まりない。そう思う事が、1つの流行のようになっていた。

城の中、僕達はようやく、神官と直接言葉をかわす事が出来る程に上り詰めた。

「正直に言ってくれよ、なあ神官さん。神なんて、実はいないんだろ?」

ベルの開口一番の質問に、神官はこう答えた。

「神は実在します。ただ、私以外には姿が見えず、言葉が聞こえないだけです」

こんな戯言、信じろという方が無理だ。

「はっ。まあそう答えるのは知っていたさ」と、ベル。「それじゃあもう1つ教えてくれ。俺達を作ったのが神だというのなら、神は俺達に何をさせたいんだ?」

神官はしばらく沈黙し、目を瞑っていた。神と交信でもしているのだろうか?

「それは分かりません。しかし、マカイノ暦66年、勇者マルフェールの活躍によって国が救われた時、神は我々に対して繁栄を約束しました。よって、我々に科せられた使命は繁栄であると考える事が出来るでしょう」

繁栄。なんとも曖昧な定義の答えだ。しかし問題は、前半部分。ベルはまるで歌いなれた歌を唄うように、神官に迫る。

「マルフェールの伝説を知らない者はいない。不老不死で、無敵の神槍を操り、国を救った勇者様だ……なのにだ。なのに何故、俺達の前に姿を現さない? 不老不死ならば今も生きているはずだろう? 違うか?」

神官はまた沈黙したが、先ほどとは違う種類の沈黙だった。答え方や、言葉選びに迷っている訳ではなく、知っているが話したくない。そんな雰囲気。

「マルフェール様は、旅に出たのだ」

ぽつり、と呟いた神官に向けて、ベルが更に激しく質問を飛ばした。

「旅? 旅だって? 一体どこに旅に出たっていうんだ?」

「……それは私にも分からない」

一瞬の間の後、ベルは神官を指さして笑った。

「みんな見ろ! 神官様にも分からない事があるんだとさ! これで明らかだろ? 不老不死の勇者マルフェールなんて、この世にいやしない! だってそうだろ、神なんて、この世にいないからだ!」

神官を言葉で倒したあの日からまた10年が経って、僕達の活動は過激化した。神官を不信し、神の存在を懐疑する民達は更に何百人も加わって、組織は大きく膨らんだ。また、組織を使って神官を引きずりおろし、自分がその地位につこうとする連中が金を出してくれた。

神官は軍を用意している。僕達だって軍を用意している。武器は取り上げられてしまったが、僕達の軍の方が数は多いし、何より決死の覚悟がある。いつだって、戦争は始められる。

「ゼロー。お前はこれから思想家ゼローだ。そう名乗れ」

いつだったか、ベルが僕にそう命じたので、僕はその通りにした。誰かはそう呼んでくれたし、誰かは思想犯と呼んだ。どっちだって同じ事だった。

20年前。僕が疑問に思っていた事は、未だに少しも解決されていない。謎は謎のまま、あの日に置き去り。随分進んだし、少なくとも僕を取り巻く世界は変わったが、疑問は絶えず僕の頭の中に浮かんでくる。

ベルは優秀な奴だ。彼の言葉は激しく、人の心を強く打つ。僕は思う、ベルはきっと戦うために生まれてきたんだ。

「ゼロー、覚悟はいいか?」

反乱決行日、ベルは僕に言った。今まで一度だって、僕を気遣った事のないベルの言葉だからこそ、それは見た目以上に重い。ベルもギリギリのはずだった。分かっていた。だから僕は答えた。

「ああ。行こう」

町は戦場に変わる。僕には未来がある。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

この1週間、来るたびに広く、大きく、複雑になっていくマルちゃんランドを見て、毎日驚いていた七岡少年と衣奈だったが、今日は全く別の意味において、言い換えれば、突如として鋭く尖ったナイフを喉元に突きつけられたかのごとくに驚かされた。つまり、既にそれは脅しに近かったという事だ。

小高い丘の上に建設された、国で一番目立つ建物である城の壁には砲弾が撃ち込まれ、もくもくと煙がたち、その周囲の様々な公共施設からも、白い炎がゆらめいていた。俯瞰視点だからこそ、状況の悲惨さはすぐに分かった。

今まで一枚岩だった村人達は、2つの団体に分かれていた。平べったい衛兵帽を被り、マスケット銃を構えた官軍と、バンダナをつけて、農具、つるはし、斧など様々な武具を持った反乱軍。数では、圧倒的に反乱軍の方が勝っていたが、装備では官軍の方に利がある。

しかしながら、城の四方から来る反乱軍の大津波に対して、官軍は圧倒的に不利な状況と言わざるを得ないだろう。手にした武器は息をつく暇もなく火をふいていたが、一向に反乱軍の数は減る様子を見せないのだ。

平和を失った町は、今や戦場と化していた。

1人の兵士の腕がちぎれ、別の兵士の体が吹き飛ぶところを見て、七岡少年は反射的に叫んだ。

「やめろ!」

しかし当然、その声は届かない。戦闘は更に激しく、残酷な光景は続く。

手を伸ばして止めようとしても、触れるのはコンクリートの冷たい感触。

「なんでだ……なんでだよ!」

混乱した七岡少年は、拳を振り上げて必死に戦争を止めようとするが、それは無駄なあがきというものだった。それは今、ここにある戦争だけに言える事ではない。

誰かが始めた戦争は、誰かが止める他にないのだ。神に祈った所で、あるいは見えざる力に期待した所で、それが叶えられた試しが果たしてこれまであっただろうか。

七岡少年が冷静さを欠いた時、頼りになる人物が1人だけいる事はここまでの流れで分かりきっている。

「七岡君、神官さんかマルちゃんを探そう!」

衣奈の提案は正しい。まずは状況を把握して、それから何か出来る事を探すしか手はない。

おそらくはまた、世代交代がなされたであろう新しい神官の姿と、この世界で唯一の不老不死であるマルフェールの姿を2人は探したが、なかなかに見つからない。神の目に留まりやすいように、城の真ん中に作られた祭壇の上にも、反乱軍の猛攻を受け、今にも決壊しそうな前線にも、村の中心部から逃げ出し、新天地を目指そうとする逃亡者の波の中にも、2人の姿はない。

「マルフェール! どこだ!? 神官はいるか!? 返事をしてくれ!」

七岡少年は繰り返し叫んだが、反応は全く返ってこずに、不安だけが降り積もっていく。

その間にも、戦況はどんどん悪化していった。命尽きた者達は皆平等に、黒い地面へとすぐ様吸収され、帽子とバンダナだけが残る。それはなまじ死体が残るよりも、無残な事だといえた。彼らの生きた証は、たったのそれだけなのだから。

「もう、もうやめてよ!」

こうなると、頼みの綱だった衣奈さえも目を瞑り、頭を抱えてしゃがみこんだ。七岡少年もそうしたい気分だった。あれだけ苦労して作った町が火の海に沈み、消えなくても良い命が勝手に消えていく。どちらが正しいのか、どちらが悪いのかなど知る由も無く、いや、そもそもそんな物ありはせず、ただむなしい事象が連鎖していくだけなのかもしれない。

小高い丘の上に建設された、国で一番目立つ建物である城の壁には砲弾が撃ち込まれ、もくもくと煙がたち、その周囲の様々な公共施設からも、白い炎がゆらめいていた。俯瞰視点だからこそ、状況の悲惨さはすぐに分かった。

今まで一枚岩だった村人達は、2つの団体に分かれていた。平べったい衛兵帽を被り、マスケット銃を構えた官軍と、バンダナをつけて、農具、つるはし、斧など様々な武具を持った反乱軍。数では、圧倒的に反乱軍の方が勝っていたが、装備では官軍の方に利がある。

しかしながら、城の四方から来る反乱軍の大津波に対して、官軍は圧倒的に不利な状況と言わざるを得ないだろう。手にした武器は息をつく暇もなく火をふいていたが、一向に反乱軍の数は減る様子を見せないのだ。

平和を失った町は、今や戦場と化していた。

1人の兵士の腕がちぎれ、別の兵士の体が吹き飛ぶところを見て、七岡少年は反射的に叫んだ。

「やめろ!」

しかし当然、その声は届かない。戦闘は更に激しく、残酷な光景は続く。

手を伸ばして止めようとしても、触れるのはコンクリートの冷たい感触。

「なんでだ……なんでだよ!」

混乱した七岡少年は、拳を振り上げて必死に戦争を止めようとするが、それは無駄なあがきというものだった。それは今、ここにある戦争だけに言える事ではない。

誰かが始めた戦争は、誰かが止める他にないのだ。神に祈った所で、あるいは見えざる力に期待した所で、それが叶えられた試しが果たしてこれまであっただろうか。

七岡少年が冷静さを欠いた時、頼りになる人物が1人だけいる事はここまでの流れで分かりきっている。

「七岡君、神官さんかマルちゃんを探そう!」

衣奈の提案は正しい。まずは状況を把握して、それから何か出来る事を探すしか手はない。

おそらくはまた、世代交代がなされたであろう新しい神官の姿と、この世界で唯一の不老不死であるマルフェールの姿を2人は探したが、なかなかに見つからない。神の目に留まりやすいように、城の真ん中に作られた祭壇の上にも、反乱軍の猛攻を受け、今にも決壊しそうな前線にも、村の中心部から逃げ出し、新天地を目指そうとする逃亡者の波の中にも、2人の姿はない。

「マルフェール! どこだ!? 神官はいるか!? 返事をしてくれ!」

七岡少年は繰り返し叫んだが、反応は全く返ってこずに、不安だけが降り積もっていく。

その間にも、戦況はどんどん悪化していった。命尽きた者達は皆平等に、黒い地面へとすぐ様吸収され、帽子とバンダナだけが残る。それはなまじ死体が残るよりも、無残な事だといえた。彼らの生きた証は、たったのそれだけなのだから。

「もう、もうやめてよ!」

こうなると、頼みの綱だった衣奈さえも目を瞑り、頭を抱えてしゃがみこんだ。七岡少年もそうしたい気分だった。あれだけ苦労して作った町が火の海に沈み、消えなくても良い命が勝手に消えていく。どちらが正しいのか、どちらが悪いのかなど知る由も無く、いや、そもそもそんな物ありはせず、ただむなしい事象が連鎖していくだけなのかもしれない。

10分、20分と時間が流れ、ようやく戦いは終息の兆しを見せてきた。その間、七岡少年は呆然と立ち尽くして惨状を見つめ、衣奈はずっと泣いていた。神官もマルフェールも2人の前に現れる事はなく、神の力はいかにも無力だった。

「どうして、こんな事に……」

七岡少年が呟く。ほんの1日、目を離しただけでこの有様。これまでの、そしてこれからの人生の中で、様々な物を得ていく小学生にとって、この喪失感は耐え難い。

町の中心部、城のあった場所はことごとく破壊され、生き残った反乱軍の者達がそこで勝利の宴を開いていた。人口は半分ほどになったようだ。町を見限って逃げ出した者達のほとんどは野生のケモノに喰われ、残った少しはこそこそと新たな集落を作り始めていた。

「……誰か、誰か、教えてくれ」

七岡少年が、空虚に向けて投げかけた言葉。

それに、返事をする者が1人いた。

「う、嘘だ……!」

声のする方を向く。するとそこに、神官がいた。正確に言えば、「神官の格好をした者」が、七岡少年を見上げて、まるで幽霊でも見たようにがくがくと震えていた。勝利の宴からは少し離れた位置、瓦礫と化した城の中に、たった1人。

「新しい神官だな? どこに行っていたんだ?」

七岡少年はそう責めると、神官は帽子を脱ぎ、あたりを見回し、再び帽子を被って、七岡少年を見上げた。

「神は……実在したのか……」

どうも様子がおかしいと気づく。

「……どういう事だ? お前は、新しい神官じゃないのか?」

「ぼ、僕の名前は、ゼロー。神官では……ありません」

「神官じゃないだって? じゃあ、本物の神官はどこに行ったんだ?」

ゼローは答えにくそうにしていたが、しばらくの沈黙の後、告白を始めた。

「僕には今まで、神の存在が信じられなかった。神官を疑っていたんだ。権力者になる為に、神の存在をでっちあげて、僕達を働かせている悪い奴だと、本気で思っていたんだ。だけど……だけど……間違っていたのは……僕だった」

小刻みに震える声だったが、気遣っている余裕はあいにく無い。

「ゼロー、戦争の原因を知っているのか?」

戦争という言葉を強調して七岡少年が尋ねると、ゼローはますます縮こまり、それでも懸命に、正直に答えた。

「僕が原因なんだ……僕が神を疑わなければ、ベルは反乱を企てなかったはずだ。僕が、僕が殺したんだ……」

帽子と杖を受け継いだ新しい神官以外には、神の姿は見えない。それでも3日前までは、更なる国の発展の為に、七岡少年達が何か助言をすると、それが神でしか思いつかないような知識として受け入れられて、神官の地位は保たれてきた。しかし一昨日と昨日あたりは、村人達による進展が予想外に早く、また、特殊な知識が必要となってきたり、最適な材料が存在しなかったりして、いまいち役に立てなかった。

神が力を失い、不信が募ってしまった。ゼローだけを責める事は出来ない。七岡少年も衣奈もそう思うと、言葉が出なくなった。

戦争は終わった。ゼローとベルが率いる革命軍は勝利を収め、今まさに、新しい政府が誕生しようとしている。しかしゼローは神の姿を目撃してしまった。自分の考えが間違っていた事を、目の前に突きつけられてしまったのだ。

「僕は……僕は……」

ゼローの抱いた葛藤は、ゼロー自身の自我を攻撃した。今の今まで意味があると信じていた沢山の死が、灰燼に喫したという絶壁のような事実。穴のあいた砂時計を、ゼローはそうと気づかずにひっくり返してしまったのだ。

不条理に直面した心理の見せる反応は同じ人間といえども様々な形をとる。抑圧、同一視、昇華、合理化、逃避、補償、投射、退行。何らかの行動をとり、精神のバランスを保たなければ、心は心でいられないのだ。

よって、この時のゼローの反応は、至極人間的だと言えるだろう。

「僕は……僕は……それでも神を、信じない」

ゼローは神官の帽子を脱ぎ、杖と一緒に抱え、街の外れ人気の無い方へと走り出した。そして誰にも見つからないように、地面を深く掘り返して穴を掘り、2つの神器をそこに埋めた。

「やめろゼロー!」

七岡少年はゼローの行為を必死に止めようとしたが、当然触れられない、無駄だった。

こうして、今や完全に、マルちゃんランドの行く末は神の手を離れてしまった。

重苦しい空気の帰り道だった。互いに一言も口をきかず、共有していたのは後悔と自責の念だけだった。

七岡少年達だって、戦争の話は、毎年8月15日の前後に、テレビを通して何回も見てきた。どれだけの犠牲が出たのか、戦争がいかに愚かな行為であるのか。図書室に行けばその手の本は腐る程あるし、道徳の時間に先生がその話をする事もある。

百聞は一見にしかずとはまさにこの事。目の前で起きたそれは、悲惨なんて言葉で表現できるような物ではなかった。いくら人間でないとはいえ、この1週間見てきた限り、あの生き物達はむしろ今の人間達よりも人間らしいのではないか、とさえ七岡少年は思っていた。成長を見守ってきたゆえの愛情もある。殺し合いなど、見たくはない。だが、なんとなく気づいているのだ。また同じような戦争が起きてしまうという可能性に。

「もう、やめようか」

そう呟いたのは、七岡少年だったが、衣奈も同じ気持ちだった。やめるも何も、神官不在の今、こちらの指示はもう村人達には届かない。出来る事といえば、雷と雨を降らす事のみで、それはもう無くても、既に国の中で循環している。

もう、神は必要とされていない。紛れもない事実だった。

同時に、それでもこれから観察を続けていく理由を、2人は俯きながら懸命に探している。理由は分からない。複雑な感情が背景にあった。

5分ほど無言が続き、別れ道に辿りついた時、衣奈が口を開いた。

「あの……七岡君。あの本、貸してくれないかな?」

少なくともこの段階における衣奈の提案は、観察を続けていく理由を見つける為に、ほんの些細なヒントでも見つけられないかと、藁にもすがる思いから来る物だった。戦争を抑止する方法があるかもしれない。

「え? 構わないけど……」七岡少年は少し考え、「うん、その方が良いかもしれない。上諏訪が持っていた方が、ゴロー兄ちゃんにも、見つかりにくいだろうし」

「ゴローさん?」

「いや、なんでもない」

この本が価値のある物だという話など、今更した所で意味がないと思った七岡少年は、あえてそれを言わなかった。事実、既に本は半分以上白紙になっている。これが本物だとしても、高額では売れないだろうし、売りたくもない。ゴローには悪いが、どうにか無かった事にしてもらうしかないと七岡少年は判断した。

ランドセルから本を取り出し、衣奈に渡す。

「それじゃあ……」

七岡少年は「また」と続けようか悩んで、やめた。

「どうして、こんな事に……」

七岡少年が呟く。ほんの1日、目を離しただけでこの有様。これまでの、そしてこれからの人生の中で、様々な物を得ていく小学生にとって、この喪失感は耐え難い。

町の中心部、城のあった場所はことごとく破壊され、生き残った反乱軍の者達がそこで勝利の宴を開いていた。人口は半分ほどになったようだ。町を見限って逃げ出した者達のほとんどは野生のケモノに喰われ、残った少しはこそこそと新たな集落を作り始めていた。

「……誰か、誰か、教えてくれ」

七岡少年が、空虚に向けて投げかけた言葉。

それに、返事をする者が1人いた。

「う、嘘だ……!」

声のする方を向く。するとそこに、神官がいた。正確に言えば、「神官の格好をした者」が、七岡少年を見上げて、まるで幽霊でも見たようにがくがくと震えていた。勝利の宴からは少し離れた位置、瓦礫と化した城の中に、たった1人。

「新しい神官だな? どこに行っていたんだ?」

七岡少年はそう責めると、神官は帽子を脱ぎ、あたりを見回し、再び帽子を被って、七岡少年を見上げた。

「神は……実在したのか……」

どうも様子がおかしいと気づく。

「……どういう事だ? お前は、新しい神官じゃないのか?」

「ぼ、僕の名前は、ゼロー。神官では……ありません」

「神官じゃないだって? じゃあ、本物の神官はどこに行ったんだ?」

ゼローは答えにくそうにしていたが、しばらくの沈黙の後、告白を始めた。

「僕には今まで、神の存在が信じられなかった。神官を疑っていたんだ。権力者になる為に、神の存在をでっちあげて、僕達を働かせている悪い奴だと、本気で思っていたんだ。だけど……だけど……間違っていたのは……僕だった」

小刻みに震える声だったが、気遣っている余裕はあいにく無い。

「ゼロー、戦争の原因を知っているのか?」

戦争という言葉を強調して七岡少年が尋ねると、ゼローはますます縮こまり、それでも懸命に、正直に答えた。

「僕が原因なんだ……僕が神を疑わなければ、ベルは反乱を企てなかったはずだ。僕が、僕が殺したんだ……」

帽子と杖を受け継いだ新しい神官以外には、神の姿は見えない。それでも3日前までは、更なる国の発展の為に、七岡少年達が何か助言をすると、それが神でしか思いつかないような知識として受け入れられて、神官の地位は保たれてきた。しかし一昨日と昨日あたりは、村人達による進展が予想外に早く、また、特殊な知識が必要となってきたり、最適な材料が存在しなかったりして、いまいち役に立てなかった。

神が力を失い、不信が募ってしまった。ゼローだけを責める事は出来ない。七岡少年も衣奈もそう思うと、言葉が出なくなった。

戦争は終わった。ゼローとベルが率いる革命軍は勝利を収め、今まさに、新しい政府が誕生しようとしている。しかしゼローは神の姿を目撃してしまった。自分の考えが間違っていた事を、目の前に突きつけられてしまったのだ。

「僕は……僕は……」

ゼローの抱いた葛藤は、ゼロー自身の自我を攻撃した。今の今まで意味があると信じていた沢山の死が、灰燼に喫したという絶壁のような事実。穴のあいた砂時計を、ゼローはそうと気づかずにひっくり返してしまったのだ。

不条理に直面した心理の見せる反応は同じ人間といえども様々な形をとる。抑圧、同一視、昇華、合理化、逃避、補償、投射、退行。何らかの行動をとり、精神のバランスを保たなければ、心は心でいられないのだ。

よって、この時のゼローの反応は、至極人間的だと言えるだろう。

「僕は……僕は……それでも神を、信じない」

ゼローは神官の帽子を脱ぎ、杖と一緒に抱え、街の外れ人気の無い方へと走り出した。そして誰にも見つからないように、地面を深く掘り返して穴を掘り、2つの神器をそこに埋めた。

「やめろゼロー!」

七岡少年はゼローの行為を必死に止めようとしたが、当然触れられない、無駄だった。

こうして、今や完全に、マルちゃんランドの行く末は神の手を離れてしまった。

重苦しい空気の帰り道だった。互いに一言も口をきかず、共有していたのは後悔と自責の念だけだった。

七岡少年達だって、戦争の話は、毎年8月15日の前後に、テレビを通して何回も見てきた。どれだけの犠牲が出たのか、戦争がいかに愚かな行為であるのか。図書室に行けばその手の本は腐る程あるし、道徳の時間に先生がその話をする事もある。

百聞は一見にしかずとはまさにこの事。目の前で起きたそれは、悲惨なんて言葉で表現できるような物ではなかった。いくら人間でないとはいえ、この1週間見てきた限り、あの生き物達はむしろ今の人間達よりも人間らしいのではないか、とさえ七岡少年は思っていた。成長を見守ってきたゆえの愛情もある。殺し合いなど、見たくはない。だが、なんとなく気づいているのだ。また同じような戦争が起きてしまうという可能性に。

「もう、やめようか」

そう呟いたのは、七岡少年だったが、衣奈も同じ気持ちだった。やめるも何も、神官不在の今、こちらの指示はもう村人達には届かない。出来る事といえば、雷と雨を降らす事のみで、それはもう無くても、既に国の中で循環している。

もう、神は必要とされていない。紛れもない事実だった。

同時に、それでもこれから観察を続けていく理由を、2人は俯きながら懸命に探している。理由は分からない。複雑な感情が背景にあった。

5分ほど無言が続き、別れ道に辿りついた時、衣奈が口を開いた。

「あの……七岡君。あの本、貸してくれないかな?」

少なくともこの段階における衣奈の提案は、観察を続けていく理由を見つける為に、ほんの些細なヒントでも見つけられないかと、藁にもすがる思いから来る物だった。戦争を抑止する方法があるかもしれない。

「え? 構わないけど……」七岡少年は少し考え、「うん、その方が良いかもしれない。上諏訪が持っていた方が、ゴロー兄ちゃんにも、見つかりにくいだろうし」

「ゴローさん?」

「いや、なんでもない」

この本が価値のある物だという話など、今更した所で意味がないと思った七岡少年は、あえてそれを言わなかった。事実、既に本は半分以上白紙になっている。これが本物だとしても、高額では売れないだろうし、売りたくもない。ゴローには悪いが、どうにか無かった事にしてもらうしかないと七岡少年は判断した。

ランドセルから本を取り出し、衣奈に渡す。

「それじゃあ……」

七岡少年は「また」と続けようか悩んで、やめた。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ゼローは王になった。経緯はこうである。

現職の神官が、ベルの手によって殺され、国は一時最高指導者不在の状態となった。革命を先導したベルは、当然の如く自分が次期指導者であると主張したが、そうすんなりとは決まらなかった。

革命軍に協力をした組合は、4本腕では数え切れず、その中でも特別に金と権力を持つ者達は、戦争が終わるやいなやこう主張しだした。

『ベルは犯罪者である。犯罪者にこの国の指導を任せても良いものか』

何を言うか、この国の為に手を汚したのだ、とはベルの言葉で、当初は民衆も概ねベル派だった。しかしながら、民衆には民衆の生活と、欲望と、理想がある。金を握らされ、クビをちらつかされ、待遇を示されれば、ベルに味方をする義などは、いとも容易く吹き飛んだ。

結局、国民による総選挙という公平な方法をもってして、次期指導者を決定すべき、との世論にベルは反抗する余地なく、それは厳密に執り行われた。

この場合の「厳密に」とは、権力者の都合が良くなるよう「厳密に」という意味である。

選挙の結果、ベルは国民に選ばれなかった。

かくして王のタクトは、革命を背後から援助し、戦争にはほぼ参加しなかった数多のスポンサーの中の1人の手に握られたかに見えた、が、ベルも反骨の男だった。

新たなる王の就任演説のその日、1発の銃声が轟いた。ついこの間発明されたばかりの、国内初のライフルが火を噴き、新たな王を抹殺せしめたのである。ライフルを握っていたのは、無論ベルである。

ベルは混乱に乗じて壇上に駆けあがり、一世一代の、そしてベルにとって人生最後の演説を始めた。

「見ろ! 欲で動く奴は、こうも容易く倒れちまう。良心をかなぐり捨てて、豚にケツをさしだした野郎共、耳をかっぽじって良く聞いておけよ! 俺は犯罪者だ。今の今、それは間違いねえ。いつだって殺していい。だがな、1つだけ告白させてくれ。インチキ神官をぶっ倒して、この国を新しくしたのは俺じゃねえ。ゼローだ。ゼローの考えが無けりゃ、俺は狭い籠に捕らわれたまま、なすべき事なんて見落としたままだった。なあお前ら、まだお前らに、良心ってもんが少しでもあるなら、今立てるべきが誰か、分かっているだろ?」

静まり返った民衆の耳に、ベルの怒号に近い言葉はダイレクトに突き刺さった。その直後、ベルは自殺をした。

選挙はやり直しになり、ゼローの対抗馬として有力な者達が何人か出たが、相手にはならなかった。ゼローは選挙の結果が出るギリギリまで、ベルの後を追う事を考えていたが、結局それは出来ずに、自らの納得いかぬまま、王となった。

これにて、革命は終了した。

元々内向的で、悩みがちだったゼローは、まずはとにかく、平等に他人の意見を取り入れる事にした。国内の問題や税金、技術の研究に対してどのように予算を割り振るのかを議論する議会を設け、民達は誰でも、立候補し選挙に当選すれば議員となれるようにした。即ち民主主義の誕生である。

また、探検の成果として、正確な世界地図が出来上がった。この世界は四角く出来ており、世界の端っこは無限に続く断崖絶壁で出来ているが、一部分だけ欠けており、その先は草1本生えぬ荒野が続いていた。地下も同じく無限に続いているらしく、地下資源の枯渇を懸念する必要は無かった。

様々な道具が発明されたが、中でも探検の最中に発見された、特定の草を使って作られた紙は重宝された。紙の登場によって本が出来、国民達が本を読んでより高い教養を身につけると、その中から「天才」が出現し、その存在によって研究は加速した。

概ね、ゼローの王朝は順調に進んでいた。もちろん不満を唱える者も中にはいたが、革命が起きるような気配はない。軍備にも手は抜いていなかったし、人口は増え続けて、生産力も増していった。

だが2つだけ、ゼローには悩みがあった。

1つは、後継者の問題。ゼローは自分がいつか死ぬ事を受け入れていたし、それでようやくベルに礼を言う事が出来ると思っていた。しかし自分が死んだ後の国の事を考え始めると、落ち着かない気分になった。おそらくは投票で、新しい指導者を決める事になるのだろうが、果たしてその人物が本当に善人かどうか、能力があるかどうかは非常に疑わしい。投票の結果という物は、いつも「平等」ではあるが、いつも「正しい」とは限らないのだ。国民は騙されやすく、不幸に陥りやすい。

これは重大かつ真剣な問題だったが、それでももう1つの悩みの方が遥かに重く、ゼローの肩にのしかかった。神についての事である。

戦争が終わったあの日、ゼローは神を見た。光に包まれた巨大なその姿は、自分達とは明らかに違っており、神の存在は真実であると、これ以上なく認識させられた。帽子と杖を持たない今は、当然神を感じる事は出来ないが、一度見ただけでもゼローの信仰はくつがえった。あの後、いつか天罰がくだるのかと気が気ではなかったが、今だにゼローは酷い目にあっていない。神は寛大だったという事だろうか。と、ゼローは思う。

罪の意識、というのもある。しかしそれ以上に、神の存在その物が気になって仕方がなかった。神官の帽子と杖の秘密を暴露し、神の存在を白日の下に晒すという事を、ゼローは毎晩毎晩考えていたが、実行に移す勇気は持てなかった。何故ならばそれは、自分の考えを否定する事だ。国の為に死んでいったベルの生き方を否定する事だ。

ゼローは真実を知ってしまった事によって、がんじがらめになっていた。しかしそれでも、いや、それだからこそ、国の発展を何よりも優先させ、祈ってきた。ゼローは、有能な王だった。

ある日の事、国内にある最も大きな牧場で、1匹の奇妙なケモノが発見された。

この世界において、牧場とは即ち、捕らえたケモノに適切に餌をやり、肥えさせた後に狩るという施設である。与えられる餌はこれまでの歴史の中で研究され続けてきたもので、より沢山の、より美味しい肉を得る為、現実世界で言えば「牛」のようになるように、考えられてきた物である。よって、牧場で飼育されるケモノは、すべからく同じ形に進化していくのだが、そのケモノは違った。

そのケモノは、鋭い牙と爪を持ち、背中には翼が生え、牧場主の証言曰く、口から火も噴いたという。そして何より恐るべき事に、他のケモノ、つまり自分の同属を歯牙にかけ、食していたのだ。それが発見されるや否や、牧場主は異常を察知し、すぐに猟銃でそのケモノを仕留めた。被害にあった頭数は約10体。通報を受けて急行した警察官達も、最初はそのような事があるはずないとして牧場主の話を退けたが、そのケモノの死体を見て信じざるを得なくなった。

それは既に、「ケモノ」ではなく「マモノ」だった。

ゼローは王になった。経緯はこうである。

現職の神官が、ベルの手によって殺され、国は一時最高指導者不在の状態となった。革命を先導したベルは、当然の如く自分が次期指導者であると主張したが、そうすんなりとは決まらなかった。

革命軍に協力をした組合は、4本腕では数え切れず、その中でも特別に金と権力を持つ者達は、戦争が終わるやいなやこう主張しだした。

『ベルは犯罪者である。犯罪者にこの国の指導を任せても良いものか』

何を言うか、この国の為に手を汚したのだ、とはベルの言葉で、当初は民衆も概ねベル派だった。しかしながら、民衆には民衆の生活と、欲望と、理想がある。金を握らされ、クビをちらつかされ、待遇を示されれば、ベルに味方をする義などは、いとも容易く吹き飛んだ。

結局、国民による総選挙という公平な方法をもってして、次期指導者を決定すべき、との世論にベルは反抗する余地なく、それは厳密に執り行われた。

この場合の「厳密に」とは、権力者の都合が良くなるよう「厳密に」という意味である。

選挙の結果、ベルは国民に選ばれなかった。

かくして王のタクトは、革命を背後から援助し、戦争にはほぼ参加しなかった数多のスポンサーの中の1人の手に握られたかに見えた、が、ベルも反骨の男だった。

新たなる王の就任演説のその日、1発の銃声が轟いた。ついこの間発明されたばかりの、国内初のライフルが火を噴き、新たな王を抹殺せしめたのである。ライフルを握っていたのは、無論ベルである。

ベルは混乱に乗じて壇上に駆けあがり、一世一代の、そしてベルにとって人生最後の演説を始めた。

「見ろ! 欲で動く奴は、こうも容易く倒れちまう。良心をかなぐり捨てて、豚にケツをさしだした野郎共、耳をかっぽじって良く聞いておけよ! 俺は犯罪者だ。今の今、それは間違いねえ。いつだって殺していい。だがな、1つだけ告白させてくれ。インチキ神官をぶっ倒して、この国を新しくしたのは俺じゃねえ。ゼローだ。ゼローの考えが無けりゃ、俺は狭い籠に捕らわれたまま、なすべき事なんて見落としたままだった。なあお前ら、まだお前らに、良心ってもんが少しでもあるなら、今立てるべきが誰か、分かっているだろ?」

静まり返った民衆の耳に、ベルの怒号に近い言葉はダイレクトに突き刺さった。その直後、ベルは自殺をした。

選挙はやり直しになり、ゼローの対抗馬として有力な者達が何人か出たが、相手にはならなかった。ゼローは選挙の結果が出るギリギリまで、ベルの後を追う事を考えていたが、結局それは出来ずに、自らの納得いかぬまま、王となった。

これにて、革命は終了した。

元々内向的で、悩みがちだったゼローは、まずはとにかく、平等に他人の意見を取り入れる事にした。国内の問題や税金、技術の研究に対してどのように予算を割り振るのかを議論する議会を設け、民達は誰でも、立候補し選挙に当選すれば議員となれるようにした。即ち民主主義の誕生である。

また、探検の成果として、正確な世界地図が出来上がった。この世界は四角く出来ており、世界の端っこは無限に続く断崖絶壁で出来ているが、一部分だけ欠けており、その先は草1本生えぬ荒野が続いていた。地下も同じく無限に続いているらしく、地下資源の枯渇を懸念する必要は無かった。

様々な道具が発明されたが、中でも探検の最中に発見された、特定の草を使って作られた紙は重宝された。紙の登場によって本が出来、国民達が本を読んでより高い教養を身につけると、その中から「天才」が出現し、その存在によって研究は加速した。

概ね、ゼローの王朝は順調に進んでいた。もちろん不満を唱える者も中にはいたが、革命が起きるような気配はない。軍備にも手は抜いていなかったし、人口は増え続けて、生産力も増していった。

だが2つだけ、ゼローには悩みがあった。

1つは、後継者の問題。ゼローは自分がいつか死ぬ事を受け入れていたし、それでようやくベルに礼を言う事が出来ると思っていた。しかし自分が死んだ後の国の事を考え始めると、落ち着かない気分になった。おそらくは投票で、新しい指導者を決める事になるのだろうが、果たしてその人物が本当に善人かどうか、能力があるかどうかは非常に疑わしい。投票の結果という物は、いつも「平等」ではあるが、いつも「正しい」とは限らないのだ。国民は騙されやすく、不幸に陥りやすい。

これは重大かつ真剣な問題だったが、それでももう1つの悩みの方が遥かに重く、ゼローの肩にのしかかった。神についての事である。

戦争が終わったあの日、ゼローは神を見た。光に包まれた巨大なその姿は、自分達とは明らかに違っており、神の存在は真実であると、これ以上なく認識させられた。帽子と杖を持たない今は、当然神を感じる事は出来ないが、一度見ただけでもゼローの信仰はくつがえった。あの後、いつか天罰がくだるのかと気が気ではなかったが、今だにゼローは酷い目にあっていない。神は寛大だったという事だろうか。と、ゼローは思う。

罪の意識、というのもある。しかしそれ以上に、神の存在その物が気になって仕方がなかった。神官の帽子と杖の秘密を暴露し、神の存在を白日の下に晒すという事を、ゼローは毎晩毎晩考えていたが、実行に移す勇気は持てなかった。何故ならばそれは、自分の考えを否定する事だ。国の為に死んでいったベルの生き方を否定する事だ。

ゼローは真実を知ってしまった事によって、がんじがらめになっていた。しかしそれでも、いや、それだからこそ、国の発展を何よりも優先させ、祈ってきた。ゼローは、有能な王だった。

ある日の事、国内にある最も大きな牧場で、1匹の奇妙なケモノが発見された。

この世界において、牧場とは即ち、捕らえたケモノに適切に餌をやり、肥えさせた後に狩るという施設である。与えられる餌はこれまでの歴史の中で研究され続けてきたもので、より沢山の、より美味しい肉を得る為、現実世界で言えば「牛」のようになるように、考えられてきた物である。よって、牧場で飼育されるケモノは、すべからく同じ形に進化していくのだが、そのケモノは違った。

そのケモノは、鋭い牙と爪を持ち、背中には翼が生え、牧場主の証言曰く、口から火も噴いたという。そして何より恐るべき事に、他のケモノ、つまり自分の同属を歯牙にかけ、食していたのだ。それが発見されるや否や、牧場主は異常を察知し、すぐに猟銃でそのケモノを仕留めた。被害にあった頭数は約10体。通報を受けて急行した警察官達も、最初はそのような事があるはずないとして牧場主の話を退けたが、そのケモノの死体を見て信じざるを得なくなった。

それは既に、「ケモノ」ではなく「マモノ」だった。

攻撃に特化した肉体の部品がまずそうであり、銃弾を雨のように体に浴びてようやく倒れた耐久性もそうだったが、何より本来のケモノ達は、どんなに餌に困っても仲間は食べない。どうにか餌を得られるように自らの形態を変化させれば良いだけの話だからだ。

突如として牧場に現れたマモノの話は、すぐに国内に知れ渡り、ゼローの耳にも届いた。また、似たようなマモノが現れた時、どのように対処をするかで会議が開かれたが、これといった有効な策は出なかった。

それから3年の月日、実世界の時間に換算して、1時間の月日が流れた後、2匹目のマモノが登場した。いや、2匹目どころではない。3匹、4匹、5匹、気づくと大群が町の上空から飛来してきた。

軍が召集され、対抗したが、マモノは次から次に、何も無い所から湧いてくるので焼け石に水だった。たちまちの内に国の半分が壊滅し、国民の数は3分の2に減った。

「なんという事だ……」

城の玉座には、頭を抱えるゼローの姿があった。

国民達の犠牲によって、なんとかマモノ達を撃退する事に成功したが、またいつマモノ達が国を襲撃してくるか分からない。軍は既に壊滅状態で、国民達も納得のいく説明を求めている。ゼローに残された手段は、たった1つだけだった。

神官の帽子と杖を埋めた場所は、今でもはっきりと覚えていた。ゼローは人目を避けてこっそりとそれを掘り返し、再び装着する。

あの日と同じように、神が見えた。しかし今回は、1人だけのようだった。

ゼローは神に尋ねる。

「わ、私はゼロー。この国の王になりました。せっかく作った建物や、有能な仲間がマモノに殺されてしまい、ほとほと困っています。都合の良い願いかと思われるでしょうが、神様、どうかマモノに対抗する手段を教えてください」

しばらくの沈黙の後、神は答えた。

「それは……出来ません」

「どうしてですか!?」

神、こと衣奈は言う。

「あのマモノを出したのは……私だからです……」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

突如として牧場に現れたマモノの話は、すぐに国内に知れ渡り、ゼローの耳にも届いた。また、似たようなマモノが現れた時、どのように対処をするかで会議が開かれたが、これといった有効な策は出なかった。

それから3年の月日、実世界の時間に換算して、1時間の月日が流れた後、2匹目のマモノが登場した。いや、2匹目どころではない。3匹、4匹、5匹、気づくと大群が町の上空から飛来してきた。

軍が召集され、対抗したが、マモノは次から次に、何も無い所から湧いてくるので焼け石に水だった。たちまちの内に国の半分が壊滅し、国民の数は3分の2に減った。

「なんという事だ……」

城の玉座には、頭を抱えるゼローの姿があった。

国民達の犠牲によって、なんとかマモノ達を撃退する事に成功したが、またいつマモノ達が国を襲撃してくるか分からない。軍は既に壊滅状態で、国民達も納得のいく説明を求めている。ゼローに残された手段は、たった1つだけだった。

神官の帽子と杖を埋めた場所は、今でもはっきりと覚えていた。ゼローは人目を避けてこっそりとそれを掘り返し、再び装着する。

あの日と同じように、神が見えた。しかし今回は、1人だけのようだった。

ゼローは神に尋ねる。

「わ、私はゼロー。この国の王になりました。せっかく作った建物や、有能な仲間がマモノに殺されてしまい、ほとほと困っています。都合の良い願いかと思われるでしょうが、神様、どうかマモノに対抗する手段を教えてください」

しばらくの沈黙の後、神は答えた。

「それは……出来ません」

「どうしてですか!?」

神、こと衣奈は言う。

「あのマモノを出したのは……私だからです……」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――