rap3. 葛原丘の巫女3

円角寺の生活空間には、居住する坊主が生活するために必要な設備のほとんどがある。台所や風呂場などがその例だ。カイやキョウがいる空間は人間のいる空間と位相がずれているので、式者でない一般の人間に出会うことはない。

結衣はシャワーを頭から浴び、体を丹念に、慎重に洗っていた。ほんの少し前まで、キョウという淫魔に犯されていたのだ。下半身は未だぴりぴりとした熱を持ち、胸の先端は尖ったままだ。迂闊に触れば、淫毒に侵された器官は耐え難い情欲に易々火をつける。行為の直後だというのに、指で自らを慰めてしまいそうなほど、体は昂ぶったままだった。

カイに犯された時、結衣はただ為されるがままで、雌の体だということを意識に刻みつけられたという印象だった。けれどキョウとの行為は違った。カイの奴隷になった結衣にはあらゆる抵抗ができなかったということもある。そうにしても、結衣はキョウとの行為が強姦と言えるか疑問に思っていた。

行為はまずキスから始まった。初めはガラス細工でも触るように優しく、慣れてくるうち自然に舌を絡ませた。淫魔のあらゆる体液は人間にとって媚薬だ。そうと分かっていても、結衣には拒むことは出来なかったし、またしなかった。キスはやがて愛撫になり、体に触れるのはキョウの唇だけではなくなった。指と手、それに唇と舌でくまなくペッティングされた。結衣の秘所は十分に潤い、妖術で生やしたキョウのペニスを容易く呑み込み、思うさま快楽を貪った。キョウは結衣の感じるところを丁寧に探し、見つければそこを執拗に責めた。突かれる度に腰は砕け、膣は精液を絞りだそうと収縮を繰り返す。幾度目かの絶頂と同時に淫魔の精液を子宮に流し込まれた。精液や愛液は淫魔の中で最も強力な催淫効果がある。体内に撒き散らされた白濁液は、しかし結衣に倦怠感を与えず、情欲の火をさらに燃え上がらせた。まだ精液に塗れたペニスにフェラチオを強制され、再度挿入された。そこから先はひたすら気持ち良かったことしか覚えていない。気が付けば全身汗だらけになって、床に敷かれた布団の上で横倒しになっていた。「ちょっと臭うかな。お風呂でも入ろっか」と言われ、ふらふらとした足取りで風呂場に入ったのがついさきほど。頭を冷やそうと思ってシャワーを浴びていたが、思い出すのはキョウとの行為のことばかり。回想している内にきゅんと締まった秘所から、どろりと粘性の高い白濁液が溢れ出た。

「失礼」

そんな結衣の事情などお構いなしに、さばさばとした一声が割り込んだ。キョウがするりと浴場に入ってくる。咄嗟に腕で胸を隠し、「きゃあっ!」と出かかった悲鳴を呑み込んだ。

そのメリハリのある体を見つめる。豊満でハリのある胸は圧巻の一言。股間からペニスは消え失せていて、綺麗な淫裂が覘いていた

「なぁに人の体をじろじろ見てやがる?」

「いえ……!」

否定できずに顔を背けた。キョウはじりっと結衣の背後にすり寄って、耳許で囁く。

「まだして欲しいの?」

「違います」

その言葉を曖昧に聞き流し、キョウはくるりと結衣との位置を換えた。シャワーから流れ出る湯を独占をして、無遠慮に少女の体に手を這わせた。腕を絡めてぎゅっと結衣の華奢な体を抱いて、さらに耳打ちする。

「そうかな?」

絡めた右手でぴんと勃つ結衣の乳首を摘み、くりくりこね回した。

「ん……」

連日調教された体は、その刺激に従順に反応してしまう。結衣の初々しい反応に気を良くしたキョウは、かぷっとその耳を甘噛みした。

「ふっ……あ……やめ……」

舌を這わすと、結衣の口からたまらず甘い声が漏れた。先の行為で見つけられ、開発された性感帯の一つだった。

左手が秘所にあてがわれたが、自由なはずの結衣の手はそれを払いのけない。恥丘の感触を確かめるように指が這い、淫裂から零れる精液を掬った。指の腹で丹念に淫核へと塗りつけられていく。くちゅりくちゅりくちゅり……。

元から微熱を持ったままの身体は、その愛撫で完全に熱を取り戻した。

(指で……される、だけで……あそこ……ひくひく、してる……)

結衣の秘所から溢れ出るのはとっくに体内に出された精液だけではなくなっていた。

「はは、もうだらしない顔になってる」

「だって……うっ……っあ……」

「これが元巫女さんとは聞いて呆れるね」

その言葉責めもキョウの楽しみの一つだ。心の折れない結衣のプライドを、少しずつ砕いていく。

「あ、そうだ。良いこと思いついた」

淫魔は口角を釣り上げ、とんとんっと軽く結衣のクリトリスを指で叩いた。

「ふぁっ……! ん……んぅ……」

「ここ、アタシの精液塗りたくられて、すごい敏感になってるだろ? そこをさ……」

キョウが何事か唱えると、すぐに結衣の股間に熱が籠もり始めた。妖術の類だということは分かったが、何が起こるのか見当も付かない。そのまま股間の違和感は大きくなり、やがて内側から肉が押し出されるような感覚になる。そう思った途端、それは解放感に変わった。結衣がおそるおそる自分の秘所を見てみれば、そこには男性にあるべき逸物が生えていた。どういうことか、その肉棒の感覚ははっきりと結衣にも知覚でき、体の神経が直に伝わっているのが分かった。結衣が発情しているのが一目で分かってしまうほど、そのペニスはばきばきに勃起している。

「……なに? なんで……?」

「くくっ、さっきアタシにも生えてたじゃないか。ちゃんと射精もできるスグレモノだよ? 今はちょっと敏感過ぎるかもしれないけど」

結衣の肉棒をキョウは手でそっと握り、それをゆっくり上下に扱き始めた。体の芯が熱くなるような、鈍い快感が結衣を襲う。同時にペニスの先から何かがこみ上げるような衝動が沸き上がった

「あ……あ……はっ……ぅ……」

「男の快楽だ。せっかくこっちに堕ちたんだ。味わっておかないと損だろう?」

理屈の通らない話だ。けれど理性は働かない。頷きさえしなかったものの、結衣には拒否することができなかった。体を支配する射精への衝動は、耐え難いほどに大きい。自分のペニスを擦る手の動きが緩慢で、もどかしくて仕方なかった。

「こっちもたくさん気持ち良くさせてあげるからさ」

キョウの甘い囁きが耳を這う。淫魔の奉仕を抗うには、彼女の心はあまりに未熟だ。肉体の快楽という快楽を教え込まれた結衣は、その言葉がどれほど甘美なものか、いやというほど知っている。身も心も、拒絶などできなかった。妖魔に快楽を与えられることを拒んだ意志は、もうとうの昔に砕かれていた。

キョウは親指と人指し指にたっぷり淫魔の唾液をつけると、二本の指で輪っかをつくり、ペニスの先端、カリの溝の部分に当てた。肉棒の反り返りに引っかけるように、亀頭と棹の溝をぬるぬると擦り始める。

(っ……これッ……! すご……気持ち、いい……)

敏感なカリ部分を集中的に扱かれ、結衣の腰がびくびく小刻みに跳ねた。指の輪っかは回転の往復運動を繰り返す。時に絞り出すように輪っかを狭め、時にゆっくりと扱かれ、結衣の吐息が乱されていく。

「ふぁああ……ん……んん……」

鈴口からはカウパーが漏れ出し、ペニスは脈動を仕切りに繰り返している。

(射精、しちゃ……う……でちゃう……)

結衣の瞳はとろんと焦点を失い始める。すぐにでもイってしまいそうな体の制御は利かず、脚はがくがく震えた。

「結ー衣ー?」

からかうようなキョウの問いかけ。

「口でして欲しい?」

問われ浮かんだのはキスの記憶。キョウの柔らかい唇の感触と、暖かい口内、絡みつく舌。その中にこんな敏感なモノを入れたらどれだけ気持ち良いの? 思わず抱いた疑問が、頭の中で答えを求めてさまよう。もし断ればもう二度とその甘美な感触は味わえないかもしれない。そう思った瞬間、

――こくん。

自然と頷いてしまっていた。

「素直な子は好きだよ」

キョウに優しく頭を撫でられ、結衣は複雑な心境になった。

「そこに座って」

言われるまま浴槽のへりに腰掛けた。脚だけ湯船に入れる形だ。キョウは肩まで湯船につかり、結衣の股間に顔を近づける。生えたペニスをそっと手に持ち、唇を近づけた。ちゅっと鈴口に吸い付いた唇、ひどく柔らかな感触。

「ぁ……」

小さく零れた声に、キョウはくすりと笑った。吸い付いたまま、徐々に亀頭を呑み込んでいく。カリまで呑み込むと、ペニスの先端にじっくり舌を這わせた。

(うぁ……暖かくて……ぬるぬるで……舐められるの……すごい、気持ち良い……)

先走りがキョウの口内にぴゅっぴゅと飛び出る。舌で受け止め、唾液を絡めて結衣のペニスに塗りたくられた。キョウは限界まで逸物を頬張り、ゆっくり抜き出していく。また呑み込む。非常に緩慢なピストン運動が何度何度も繰り返される。

(射精、したい……出したい……射精、射精したいよ……)

膨れ上がる射精への欲求は、キョウの巧みな性技によって焦らされ続けた。じゅっぽじゅっぽと卑猥な音を立てて扱くかと思えば、結衣が堪えられなくる寸前になるとチロチロ舌を這わすだけになる。

「気持ち良い?」

結衣はこくこくと必死に肯定する。早く楽になりたいと、懇願するように。

気が狂いそうなほどの欲求が蓄積されていく。口での奉仕が始まり十分ほど、結衣の我慢は限界だった。

「も……イかせて……」

耐えきれずに口に出してしまった後で、結衣の顔は真っ赤に染まった。

「ん?」

まるで聞こえなかったとでも言うように、キョウは脈打つペニスの鈴口から零れた先走りを舐めとった。結衣が何も言えずに黙っていると、また亀頭を口に含める。熱くぬめる口内で、敏感な亀頭の上部に淫魔の唾液が塗りたくられる。その毒が浸透していくほど、快楽への欲求は膨らんでいく。

決して弱くない、けれど絶頂にはわずかに足りない愛撫で、少女のカラダは弄ばれ続けた。いつ楽にしてもらえるのか、それ以外何も考えることができない。

「出させて……お願い……」

指の輪っかで結衣のペニスを扱きながら、キョウは訊く。

「射精(だ)したいの?」

キョウは妖艶な笑みで問う。

「そう、です」

「私の口の中で?」

頷く。生暖かい粘膜に包まれながら、思い切り性欲を吐き出したかった。

「良いよ。出して」

言うや否や、ゆっくりと時間をかけて結衣の肉棒を呑み込んだ。口内に入っていく感触が、一瞬で結衣の理性を溶解させていく。

(やっと……やっと、イかせてもらえる……)

水音を立て、キョウはそのペニスを吸いついた。唇をすぼめて、激しく扱くと、結衣の射精感はすぐに上限を超えた。

「……っ……く……あ、ぁんっ……!」

びゅるるびゅっびゅっびゅっびゅびゅ。キョウの口内に盛大に精液がはき出される。あまりの量にキョウの唇から白濁液が溢れ、顎を伝って湯船に落ちた。

射精が終わるとペニスを口から出し、精液をこくこく喉を鳴らして飲みほした。健気にもみえるその奉仕に、結衣の情欲がふつりと沸き上がる。

「お掃除」

言うや否や、まだ硬さをもって脈動する結衣のペニスを咥え込む。丹念に舌を這わせ、まとわりついていた迸りを舐めとると、尿道に残っていた精液を残さず吸い上げた。淫魔に精力を奪われ、体には疲労感が満ちていたが、キョウの最期の奉仕が終わる頃には、結衣の肉棒はまた硬さを取り戻し始めていた。

すっかり勃起したペニスを口から出し、キョウは悪戯っぽい笑みを浮かべて聞く。

「もう一回したい?」

「……しないって言ってもするくせに……」

「あ、そんな可愛くないこと言う子にしてあげない」

妖術が解かれ、結衣の股から男根が消え失せる。けれど体の疼きは残ったままだ。相変わらず結衣の胸の頂点は勃ったままで、秘所は愛液に濡れている。体力こそ大分消耗しているが、限界というわけでもなかった。体はまだ快楽を欲しがっている。

「代わりにアタシの舐めてもらおっかな」

キョウは結衣と位置を後退し、いつの間にか生み出したペニスをその眼前に曝した。カイよりも細く短いが、結衣の未熟な膣を蹂躙するには十分過ぎる凶器が、ねだるように脈動を繰り返している。

(飲まされる、よね……淫魔の精液……)

淫魔の中で最も催淫効果ある液体を、体内に流し込まれる。

(ナカに出されただけでも、こんなに体が疼くのに……また……)

結衣はキョウの股間からそそり立つソレを見つめ、体を竦ませた。カイとの契約はまだ始まったばかりだ。だというのに、もう体は妖魔がもたらす悦楽に屈しようとしている。今淫魔の精液など飲んでしまえば、だめ押しになりかねない。

だが、結衣にはどうすることもできない。キョウの言うことは全て聞かなければいけないとカイに命じられている以上、舐めろと言われたらそうせざるをえないし、飲めと言われたら飲み込むしかない。そうどうしようもないことが分かっていても、まだ理性が怖がっていた。またその理性がなくなってしまうのが、なにより結衣は怖かった。絶頂の前の、一瞬のように。

その思惑を読み取るかのように、キョウは先手を打った。

「そんなに怖がらなくてもいいだろうに。ほら、『共』の妖術でもかけてやるさ」

唱えられた妖術は、しかし結衣の体になんの変化も与えなかった。不審に思ってキョウを見上げると、愉快気に笑みを返すだけだった。

「さっさと舐めな。萎えちまう」

妖術の意味を知ったのは、キョウのペニスに舌を這わせた瞬間だった。亀頭をぺろりと舐めた途端、結衣の淫核にぴりりとした快楽が走った。同時に不可解な感覚が駆け抜ける。まるで先ほど結衣に生えていた男根が舐められたように感じたのだ。

「くくっ、分かった? 共感覚ってヤツさ。もっとも、アタシから結衣へ感覚が一方的に伝わるだけなんだけどね。まぁ、たっぷりしゃぶりなよ。どうしたら気持ち良いフェラチオができるか、自分の感覚でよく確かめながらさ」

口にペニスを含むと、あの暖かくぬるぬるした感触がダイレクトに結衣の感覚に呼び覚まされた。男根が生えていない今では、クリトリスの先端をそっと口に含まれているように錯覚しそうだ。

(自分に……フェラ、されてる……みたい)

キョウのペニスを根本まで必死に咥え込むと、たまらない性感に精神が浸される。キョウにされたようにゆっくり吸い付きながら剛直を唇で扱き、カリを集中的に責めた。そこではたと意識が戻る。火照った体が、知らず知らずの内に肉の愉悦を貪っていた。一瞬我を忘れていたことに、すっと体温が下がった。

「誰がとめろって言った? ちゃんと奉仕しないとダメだろ?」

続けさせられる。している内に、まともな思考が消え失せていく。首を前後に動かし、唾液を絡ませ、吸い付き、口をすぼめ、息を乱してペニスにしゃぶりついた。

(ん……んぁ……! 気持ちい、い……フェラ、気持ち良いよぉ……)

結衣の精神が綻んでいく。キョウの射精欲求と自らの性欲が混じり合い、少女の理性を何度でも溶かしていく。

「そうそう、そのまま続けな。自分の手でクリを弄くりながらね」

「……!」

口に男根を含んだまま、結衣はたじろいだ。だが命令された体は逆らえず、指の腹は充血しきった肉豆を転がす。

(あ、あ、あ……ダメ……フェラされながら、クリされてる……イッちゃう……無理ぃ、こんなの絶対……)

フェラチオをしながら、ぐちょぐちょになっている自らの秘所を慰める。それは数日前まで穢れをしらなかった少女が行うにしてはあまりに淫靡な画だ。自分のそんな姿に倒錯しながら、彼女の体は貪欲に性的絶頂を求めている。

(イク……イクイクイクイク……!!)

結局一分と持たずに絶頂した。膣は虚空に収縮を繰り返し、倦怠感が全身を襲う。しかしフェラチオをやめることは許されていない。許されていない以上結衣の行動に選択肢はなく、強制的に送られてくるさらなる絶頂への欲求を受け止めるしかない。

「じゃ、次は指でナカ掻き回そうか?」

残酷な要求に「やめて」と口に出すこともできない。彼女の口は欲望の肉塊で塞がれている。淫裂に忍び込み、膣壁を擦りあげる指に、雌の本能が従順に悦んでしまう。

「アタシがイッたら結衣も当然イく。フェラチオで強制アクメをキメられるなんてなかなかない経験だからさ、よく堪能しておくと良いさ」

(うぁ……射精も、もう、すぐで……頭おかしくなりそう……また、イっちゃう……もういや、なの、に……イク……!)

自分の指が執拗に感じるところを責め立てる。舌と唇でペニスを奉仕すれば、その分たまらない快楽が神経を直接灼きにくる。

(あ、ああ、いや、いやぁ……ああああああああああああああああああああ!!!)

結衣自身の指と唇の責め苦に屈した体があっさり果てる。さらに口内にはき出されるキョウの白濁液。射精の強制絶頂が重なり、二回分のオーガズムに結衣の意識は真っ白に染め上げられた。

「ぅ……はぁ、はぁ……結衣、出された精液、口に溜めな」

(そ……んな……)

朦朧としたまま、結衣は言われた通りに口内に精液を溜める。

「よく舌で味わいな。匂いも覚えられるくらいな」

たっぷり十秒ほど、はき出された精液を舌に絡めさせられる。

「口を開いてみせてみな」

あまりの辱めに涙を浮かべた。結衣の口の中には、はき出された精液がなみなみと注がれている。

「よしよし良い子だ、飲みな。吐くことは許さないよ」

こくんと少女は喉を鳴らして粘液を呑み込んだ。食道を通して、鼻に精液の匂いを染みつきそうだった。胃に落ちた精液が、毒のように体にまた微熱を浸透させていく。

「ふふ、淫魔の精液を内外から摂っちまったな、結衣。三日三晩は体が疼くけど、安心していい。毎晩可愛がってやるから。また明日が楽しみだ」

◆◆◆

「…………」

「なぁ、結衣。機嫌直せってば。アタシもちっと興奮してヤリすぎたのは悪かったさ」

結衣は押し黙って思う、……気安い。この淫魔は思いの外軽いノリの妖魔だった。

「……こんな体にしておいて、何をいまさら……!」

思わず毒ずいてしまった。それを会話の糸口とばかりにキョウはしゃべり始める。

「そんなこと言うなよ。アタシなんざ年中だ」

「……え?」

「だってそうだろ? 淫魔の体液は全部淫毒だ。アタシらは常にその毒に侵されてる。一年中ずっと発情状態だ。こんな厄介なことはないぞ。なんせ同類の妖魔から犯されたい放題だ。体が成熟してきた頃にはヤラれまくってて自尊心もへったくれもなかった。カイがいなかったらアタシはとっくに自殺してるレベルさ」

ああ言われてみればそうなのか、と結衣は妙に感心した。しかし何故そこでカイが出てくるのか。飛躍した話に興味が湧いた。

「あいつは、あなたの、その……恋人ってこと? 守ってくれてる?」

「認めたかないが守られてるな。けど恋人じゃない。それどころかアタシを抱いたことなんか一回もない。アレは女を犯すのは大好き、バカで小賢しくておまけに小悪党だ。だけど、アタシを犯さない。そういうヤツなんだよ。おそらく結衣が考えてるほど、ろくでもないヤツじゃない。クズであることには変わりないけど」

「……でも私を犯すの?」

「カイはきっと結衣に聞いたろう? “見逃がしてくれないか?”って。でもおそらく結衣はそれを断り、式者として殺しにかかった。だから、」

「私の自業自得だとでも?」

「いや、単に運がなかっただけだろうさ。それにあんたはカイを殺すほどの理由があったのかな? アレの罪を知っていた?」

「それは……」

「つまりそういうことさ」

そう言うと、キョウはふっと笑った。

「……はぁ」

結局話を聞いてしまった、と己の迂闊さを嘆くため息一つ。己の殻に閉じこもることができない。いつか、懐柔されてしまいそうで、それが結衣には怖かった。

いつか、自分の心を制御できなくなりそうで。

「そういや、カイの奴らどこ行ったんだ?」

「……私が知るわけないじゃないですか……」

力なく答えたあと、結衣の意識を猛烈な眠気が襲った。ほどなくしてすーすーと微かな寝息が響く。

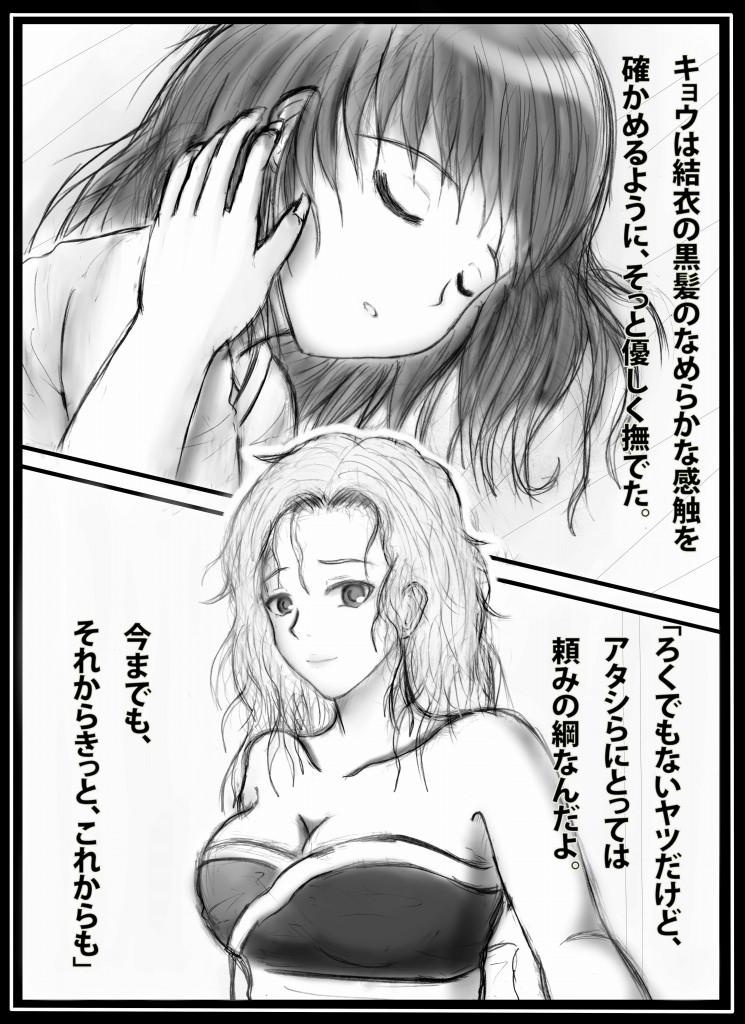

キョウは結衣の黒髪のなめらかな感触を確かめるように、そっと優しく撫でた。

「ろくでもないヤツだけど、アタシらにとっては頼みの綱なんだよ。今までも、それからきっと、これからも」

◆◆◆

十五年ほど前、神奈河に一つの事件があった。事件といっても知っているのは妖魔が大半だ。人間で知っているのはごく一部の式者のみで、当時のことを思い出すと誰もが一様に顔をしかめて口を閉ざした。

ある冬の事である。妻を妖魔に嬲り殺しにされた式者が、釜倉を結界で封鎖した。旧知の式者達と徒党を組み、妻の恨みを晴らさんと一帯の妖魔の殲滅に乗り出したのである。ところがこれは失敗に終わる。圧倒的に実力差を持った式者達は、しかし中級以上の妖魔のほとんど取り逃がした。ある一人の妖魔の関与が原因だった。彼は決して式者に対抗できるような力を持った妖魔ではなかったが、それでもなお最前線に立ち続け、死線をいくつもくぐり抜けた。式者達の動向を追い続け、これに対抗した。誤った情報を流し、各地に罠を仕掛け、低級の妖魔を囮に用い、人間の子供を人質にし、ありとあらゆる悪辣非道な手段を用いてその殲滅を攪乱した。式者を散開させ、二重三重の罠に嵌め、さらに下級妖魔による波状攻撃を仕掛けた。精神的肉体的に限界まで疲弊させ、最終的に各個撃破に至ったのは、釜倉封鎖から二週間後のことである。

これが事件として後世に語り継がれたのは、主に二つの理由がある。

一つ、鬼でもない妖魔が格上の式者を返り討ちにしたこと。

一つ、他の妖魔がその妖魔に従い、極めて統率された行動をしたこと。

これは式者に大きな衝撃を与えた。妖鬼と呼ばれる存在は恐怖によって妖魔を統率する。しかしこれはそのケースではない。少数精鋭の式者には、数が多い妖魔に統率された行動を取られることほど厄介なことはない。無数の妖魔を先導したこの妖魔は多くの式者から危険視された。彼らの一部は幾度も釜倉に攻め込んだが、その妖魔は逃走と抗争を繰り返し、ついにはその全ての追撃を徒労へと変えた。

かくして一連の事件の中心であるところの妖魔は、「キ」即ち『鬼』の号を持たない妖魔にあって、神奈河で唯一通り名を持つことになった。

神奈河は釜倉、五山が一を担う円角寺の怪妖――神奈河の妖魔式者に“敗走知らず”の異名で知られるその妖魔の名をカイという。

【残り27日】

十五年ほど前、神奈河に一つの事件があった。事件といっても知っているのは妖魔が大半だ。人間で知っているのはごく一部の式者のみで、当時のことを思い出すと誰もが一様に顔をしかめて口を閉ざした。

ある冬の事である。妻を妖魔に嬲り殺しにされた式者が、釜倉を結界で封鎖した。旧知の式者達と徒党を組み、妻の恨みを晴らさんと一帯の妖魔の殲滅に乗り出したのである。ところがこれは失敗に終わる。圧倒的に実力差を持った式者達は、しかし中級以上の妖魔のほとんど取り逃がした。ある一人の妖魔の関与が原因だった。彼は決して式者に対抗できるような力を持った妖魔ではなかったが、それでもなお最前線に立ち続け、死線をいくつもくぐり抜けた。式者達の動向を追い続け、これに対抗した。誤った情報を流し、各地に罠を仕掛け、低級の妖魔を囮に用い、人間の子供を人質にし、ありとあらゆる悪辣非道な手段を用いてその殲滅を攪乱した。式者を散開させ、二重三重の罠に嵌め、さらに下級妖魔による波状攻撃を仕掛けた。精神的肉体的に限界まで疲弊させ、最終的に各個撃破に至ったのは、釜倉封鎖から二週間後のことである。

これが事件として後世に語り継がれたのは、主に二つの理由がある。

一つ、鬼でもない妖魔が格上の式者を返り討ちにしたこと。

一つ、他の妖魔がその妖魔に従い、極めて統率された行動をしたこと。

これは式者に大きな衝撃を与えた。妖鬼と呼ばれる存在は恐怖によって妖魔を統率する。しかしこれはそのケースではない。少数精鋭の式者には、数が多い妖魔に統率された行動を取られることほど厄介なことはない。無数の妖魔を先導したこの妖魔は多くの式者から危険視された。彼らの一部は幾度も釜倉に攻め込んだが、その妖魔は逃走と抗争を繰り返し、ついにはその全ての追撃を徒労へと変えた。

かくして一連の事件の中心であるところの妖魔は、「キ」即ち『鬼』の号を持たない妖魔にあって、神奈河で唯一通り名を持つことになった。

神奈河は釜倉、五山が一を担う円角寺の怪妖――神奈河の妖魔式者に“敗走知らず”の異名で知られるその妖魔の名をカイという。

【残り27日】