幽霊が見える人間なんていない。

三日目、俺はそんな結論を出した。そして俺はそれを十七日間信じていた。

なぜ俺がそういう結論を出したかというと簡単で、こうなってしまった俺のことが見える人なんか一人もいなかったからだ。

そう。俺は今、幽霊をやっている。

自分の葬式というのは不思議なものだった。

俺は人生の終わりにして初めて、自分の寝顔を見ることに成功した。それほど綺麗なものでもなかったが、葬式に列席して得たものと言えばほとんどそれだけだった。

俺だったものを見て泣く人たちに、それはただのタンパク質の塊だぞ、と言ってみたが誰も気付いてくれなかった。やがて馬鹿馬鹿しくなったので、途中で退場させてもらった。

泣いてもらえるのは有難いことなのだろう。しかし、それで何かが変わるわけではない。これは仕方のないことだったのだ。俺にはどうしようもなかったし、今もこれからもどうしようもない。

ただ一つだけ、親がいなくてよかったと思った。もちろん、親がいたならもう少し違った人生になっていたのだろうが。死期を含めて。

自分が焼かれるところを見るのは気持ちのいいものではなかったので、街に出ることにした。もちろん昼間だったが、普通に活動した。幽霊=夜 というイメージはいったい誰の妄想なのだろうか。電車にも乗ったし、ショッピングモールにも行った。どこかで「今、そこに誰かいなかった?」というようなことを言ってくれる人がいるかとも思ったが、残念ながらそういう人には会えなかった。あまり面倒なことには巻き込まれたくなかったので、積極的に絡んでいくことはしなかった。あくまでこの日は、だが。

その日、俺は幽霊についての基礎知識を手に入れた。それは大体次のようなものだった。

幽霊の出番は夜とは限らないこと。

幽霊にも足はあること。

やはりモノを触ることはできないこと。

そして、幽霊が見える人とは意外に会えないこと。

日が暮れる頃には街にも飽きてしまっていた。モノに触れないのだから何の楽しみもない。以前から幽霊が出るという噂の神社にも行ってみた。幽霊同士の友情も悪くないかと思ったが、案の定そこには何もいなかった。そのまま居ついて噂を事実にしようかと思ったが、あまり気分のいい神社ではなかったのでやめておいた。

これからどうしようかと思ったが、ふと思いついて友人のところに行くことにした。残念ながら親友と呼べるほどの友人には心当たりがないが、それなりに話す奴らは何人かいた。手始めに、葬式にも来ていた中学の同級生の家に行った。高校の友人の家は知らない。大学なんて知るわけもない。そういう意味で当然の選択だった。

もし中学の時に死んでいたなら、また話が違っていたかもしれない。大学というところは、もともと希薄だった俺の人間関係をさらに希薄にしたからだ。

選んだのは、中学に入って最初に仲良くなった奴のところだった。明るくて、うるさいくらいのやつだったのだが、葬式では終始うつむいていたのが気になっていた。ずかずかと部屋に入っていくと、友人は携帯電話を握り締めたままベッドに倒れこんでいた。もちろん、就寝には早すぎる時間だ。疲れているのか、と思って踵を返した瞬間、

「なんでだよ……」

と呟くのが聞こえた。

「こんな早く死ぬなよ……」

俺はしばらく動けなかった。正直、「死んでくれてせいせいしたよ」と言ってくれたほうがいいと思った。

それから数人の家庭を訪問させてもらったが、どいつもこいつも意外に落ち込んでいて面白くなかった。俺が原因なのだろうけれども、なんだか俺だけがのけ者にされたみたいな感覚だった。

翌朝、駅の近くで高校の同級生を見かけた。どちらも女子で、確か二年間クラスが同じだったが全く話したことはなかった。今は大学生をしているのだろう、かなり華やかな服装と化粧をしている。残念ながらあまり似合っていなかったが。

「ねえ、そういえば、高校の時にナガフミ君って居たじゃん」

「ナガフミ? 覚えてないなあ」

「えぇ~でもユキの後ろの席だったよ。出席番号で」

「そうなの? 知らないなぁ」

「なんかね、そのナガフミ君死んじゃったらしいよ」

「へぇーかわいそうにねー。あ、それよりさぁ」

落ち込まれるよりいいかと思ったが、適当に流されるとそれはそれで腹が立った。

三日目には行くあてがなくなったので、当時霊感が強いなどと吹聴していた高校の同級生の前に現れてみた。二日間、誰にも気付いてもらえなかった不満がそろそろ限界に達していたせいもある。霊感が強いという話が本当なのなら、きっと俺の存在をみとめてくれるだろうと思った。

俺はその子に一日中密着し、目の前でありとあらゆることをした。しかし、気付かれることはなかった。そういえば高校時代、レイリョクが弱ったとか言っていたっけ。そういうことにしといてやるよ。

人の生活を盗み見することは結構楽しそうに思えたが、意外にすぐ飽きた。四日目、俺は電車に乗って遠くの街に行こうと思った。しかしその試みは成功しなかった。何故かは判らないが、戻されてしまうのだ。俺が命を落とした、あの場所に。どうやら俺は、一定区間内しか移動できないようだった。地縛霊とかいうものに近いのかもしれない。あまりいい響きではないな。

仕方がないので通行人を眺めることにした。

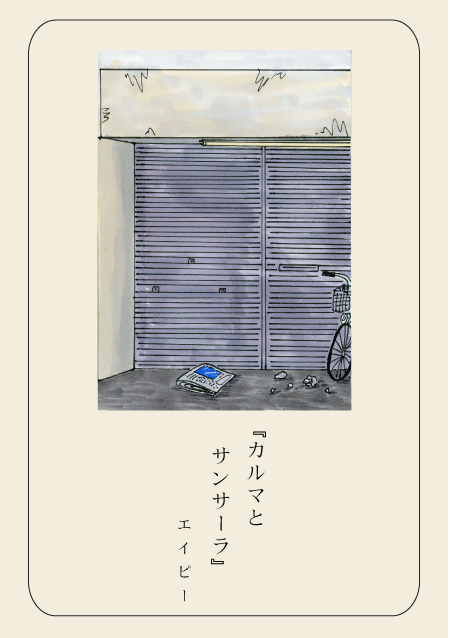

俺が選んだのは商店街の入り口で、閉店のため降ろしっぱなしになっているシャッターの前だった。どうせ見えないのだから開いている店の前でもよかったのだが、近くを歩き回られるのはあまり良い気がしない。シャッターの向かいの店は今にも潰れそうな雑貨屋だったので、ちょうどいいと思った。俺はそこに座り込み、前を通る人々をぼんやり眺め続けた。

俺は永遠にこのままなのだろうかと思った二十一日目、それは起きた。仮説は棄却される。結論は覆される。

「あんたさあ、もしかしてユーレイ?」

目の前で短いスカートが揺れた。

視線を上げると、そこには女子高生が立っていた。

ゆるくウェーブのかかった髪に、ちょっと派手な感じの顔つき。そんなに化粧をしているわけでもなく、ギャルという形容は少し外れているだろう。しかし真面目というわけでもない。それは、彼女だけがもつ不思議なバランスだった。なんとなく、クラスメイトとうまくやれていないのではないかと思った。制服には見覚えがある。その可愛らしさは評判だったが、残念ながらあまり賢い高校ではなかったはずだ。

そんな女子高生がいつまでたっても俺の前を動かないので、俺は左右に目を泳がせる。

「……俺?」

「うわ、もしかして自分が死んでることに気付いてない系?」

若い言葉遣いで問いかけてくる。失礼なやつ。絶対クラスでうまくやれてない。

「気付いてるよ」

「あはは、良かったー」

こんな状態になって死んだことに気付かない人間なんているんだろうか。

「なんで死んだの?」

女子高生は気楽に尋ねてくる。

「事故だよ」

そうとしか言いようがない。

「へえー、子犬をかばって、とか?」

万に一つもそんなわけはないだろう、という気持ちが嫌というほどこめられている。初対面の人間に向かって失礼すぎないだろうか? 幽霊だからといって、礼を欠いていいわけではあるまい。

女子高生は特に返事を期待していたわけではなかったらしい。俺の隣に回り、シャッターにもたれかかった。

「ねえ、あんたここから動けないとかそういうやつ?」

「別にそういうわけじゃないけど」

「じゃあさ、友達になろうよ」

「……」

いつもなら……生きていた時なら、有無を言わさずお断りしている案件だ。しかし今は気付いてもらえたことがこっそり嬉しく、断ることができなかった。

「あたしヒロミ。ロミって呼んで。あんたは?」

「ナガフミマサシ」

「本名なんてどうでもいいって。あだ名は?」

「マサとか呼んでくる奴もいたけど…」

「飽き飽きしちゃうんだよね。わかるわかる。あたしもヒロミとかヒロちゃんとかもう嫌なんだ」

「だからロミか」

「そっ。じゃあねぇ、あんたのことはチャマって呼ぶわ!」

「チャマ? なんだよそれ恥ずかしい。どこから出てきたんだ?」

「マサシからだけど」

勝手にしたらいい、と思って、それ以上はこだわらなかった。

「無愛想なユーレイ、うける」

ロミがころころと笑った。通行人から見たら、シャッターの前で独り言を言って笑う変な女子高生だが、大丈夫なのだろうか。しかし、せっかく見つけた「俺が見える人」との会話をやめるのは惜しかった。それに、この女子高生は初対面とは思えないほど話しやすい。思った以上に会話に飢えていたということもあるかもしれない。ロミの社会的評価の低下には、目を瞑るしかないだろう。

「俺以外の幽霊って見たことあるか?」

「ないよ。だからもうびっくり」

全く驚いていない声で言う。

「もしかして幽霊に会いたいの? 幽霊のくせに。三丁目の神社とか行った?」

「行ったけど何もいなかった」

「あはは、だよね。あたしも二回ぐらい行ったけど全然いなかったんだ。まぁどっかに遊びに行ってる時だったのかもしれないけど」

ロミがシャッターから背中を離し、俺の前に立ちふさがる。またスカートが揺れる。

「チャマは明日もここにいる?」

「行くとこもないし、多分いる」

「じゃあまた明日来るね。ここで会話してたらあたし相当ヘンな子だから、明日は場所変えよ。新都市案内してあげるよ」

俺だって地元なんだからいらねーよ、と思いながら、ロミの背中を見送った。

翌日、学校帰りのロミに促され、俺は駅に向かっていた。

昔の新都駅はオンボロという言葉がぴったりの切ない木造の建物だったが、去年の大規模な改築のかいがあって、真新しい大きな駅となっていた。建設途中は、こんなピンク色になるとは思っていなかった。無駄に大きい階段が、二階の改札口まで続いている。もう少し都会であれば、いちゃつくカップルだらけになっていただろう大階段だ。残念ながらこの街では、そのような風景はほとんど見かけない。

駅とドッキングしたショッピングモールは、ポジティブな言い方をすればたいへん買い物のしやすい混雑具合である。わかりやすく言えば、空いている。どんな人ごみでも誰ともぶつからない今の俺には、もはや関係ないことだが。ショッピングモールが閉店した後はその部分が真っ暗になるので、駅はぽっかりと口を開けたように見える。木造時代を知る者にとっては、現在の新都駅の夜は少し不気味だった。ロミの家は隣駅で、高校から新都駅を使うようになったという。俺は木造時代や建築途中の新都駅の話、改築の際の細々した揉め事などをロミに話して聞かせた。

駅には幽霊になってからも何度も行っている。むしろ幽霊になってからのほうがよく行っているかもしれない。生前の俺はコンビニと家、たまに大学を往復するだけだったからだ。

幽霊は睡眠をとらないことを確信してから、俺は夜の時間の潰し方に苦心した。そして結局、駅で酔っ払いが繰り広げるドラマを眺めるか、コンビニで立ち読みする人を後ろから眺めるかという過ごし方を選択した。読むペースの合う人をうまく見つけられさえすれば、「立ち読み盗み見」はなかなか素晴らしかった。読みたい漫画をがっつり飛ばされたりして苛立つこともあったが、自分では読めないのだから仕方がない。

ロミが何故駅に俺を連れてきたのかはよくわからないが、彼女は階段のふもとの自販機で炭酸を買った。小銭を入れて、たっぷり二十秒。「壊れたか?」と自販機を改めていると、やっと購入可能な商品が点灯する。いくら何でも遅すぎる反応に、ロミは大爆笑だった。この自販機、そのうち完全に壊れるんじゃないだろうか。

駅前の信号を渡ったところで、ロミが車道の反対側にある工事現場を指さして、ここにドーナツ屋ができるらしいと言った。このあたりに甘い物を売る店はないので、完成したら繁盛するだろうと思った。

そのあと俺たちは、ふらふらと海の方に向かって歩いた。少し歩けば海と田んぼのあるこの街が、俺は嫌いではなかった。海辺のコンクリに腰を下ろし、ロミが開けた炭酸の音と波の音が不思議に混ざった。遠くに島が見える。たいていは一つ、天気がよければ二つ見える。今日は二つ見えた。島が二つ見えるときは気分がいい。これは昔から変わらない。炭酸を飲みながらしばらく会話をして、夕暮れと共にロミは帰って行った。

三日目ぐらいから、お決まりのコースが出来てきた。まずは商店街のシャッター前で合流する。そのあと、商店街や駅前でおやつを購入する。アイスやたこ焼きを選びながら毎回、ロミは食事が取れない幽霊を憐れむ。それから海に向かい、堤防に腰かけて時間を潰す。暗くなったら、ロミは帰宅する。

ロミに、放課後を一緒に過ごす友人がいないのは明らかだった。駅前などでは同じ制服の子と何度かすれ違ったが、ロミが挨拶をしたことは一度もなかった。

二十歳を越えた幽霊と毎日堤防で会話して、女子高生は楽しいのだろうか。もっとクラスメイトと仲良くすればいいのにと何度も思ったが、どの口が言うのかと思いとどまった。ロミは、楽しそうに笑い合う制服の集団を羨ましそうに見たりはしない。俺もそうだった。特にそれが苦痛だったわけでもないし、変えたいと思ったこともないのだ。でも、ロミを見ていると、自分がどのように見られていたかが痛いほどわかる。

「これはおせっかいのひとつでも焼きたくなるな」

制服集団とすれ違った直後にそう漏らすと、「何が?」とロミが振り返ったが、無視を決め込んだ。

俺たちは色々な話をしたが、個人的かつ肝心なことはほとんど話さなかった。触れられたくない部分が共通していたから、お互いにうまく避けることができたのだろう。その代わり、ロミの好きなものについてのデータはどんどん溜まっていった。たとえば、一番好きなアイスはバニラ。一番好きなクレープはチョコバナナ。見た目によらず保守的な奴なのである。

そうして数週間ロミと街を歩いたが、結局幽霊には会えなかった。

「ほんとに全然いないんだな」

すっかり冬になったある日、堤防で缶コーヒーを飲むロミにそう言うと、

「順番に輪廻転生していってるんじゃない? チャマもそのうち生まれ変われるかも」

と返された。

「勘弁してくれよそんなの」

俺は、ロミが輪廻転生という言葉を知っていることに驚きながら呟いた。ロミはしばらく黙って缶コーヒーで手を温めていたが、

「……もし今のチャマもいつか消えるのなら、どうして二回も大切な人たちとの別れを体験しないといけないんだろうね」

ぽつりと言った。

「二度死ぬみたい」

生前の俺に「大切な人」はいなかった。だから俺は、大切な人との別れというものを経験していない。そのことを知らないロミは、俺の境遇を憐れんでいるのだろうか。

「……なんで死んだの……」

この問いは二度目だ。だが求める答えは全く異なっている問いだ。その質問には答えられない。

もし俺が死んでいなかったら、手を繋いでいただろう。抱き締めていただろう。しかし、それは叶わない。

ロミと俺の間を、海風が吹きすぎる。世界はすっかり寒くなったはずだ。しかし、幽霊は寒さを感じない。

「……なんで生きてるうちに会えなかったんだろ」

答えることはできない。ロミの望む答えを、どう頑張っても俺はあげられない。

俺とロミの関係は、いつの間にか少しずつ変化していた。できることなら、その小さな変化を大切に育てていきたかった。でもそれはできない。死んでいなかったら、ロミとは出会っていない……そう自分に言い聞かせるしかなかった。

「死んでからこう言うのもなんだけど、『死にたくない』って思うよ」

それは今の俺にできる精一杯の告白だった。伝わったかどうかはわからない。俺たちはこれ以上、互いを確かめる方法を知らない。 触れられないというのは、もどかしいことだ。とても。

いつの間にか、街はすっかりクリスマス色になっていた。ある日突然、テンションの高いロミがやって来た。すごいすごい、と連発しながら、商店街のシャッター前であることも忘れてまくし立てる。

「三月に流星群が来るんだって! しぶんぎ座流星群、観測史上最大規模! しかもなんと、日本で一番よく見えるのはこの新都市なんだって!」

女子にとって流星群とは一大イベントなのだろうか。それともロミの琴線に触れただけだろうか。

「一緒に見ようよ!」

三か月以上も先の話を平気でする。俺はそんな先の予定を立てて生きたことはなかった。

「まぁどうせ夜は暇だからいいけど……あ」

喋りながら、あることに意識が及んで思わず声を出したが、一瞬で後悔した。

「何?」

「なんでもない」

「言って」

珍しくロミが食い下がってくる。よりによって。

「言わなきゃお祓いを依頼する」

ため息をついた。別にお祓いが怖いわけではないが、仕方がない。ロミを不機嫌にするのは得策ではないと思っただけだ。

「俺が死んだ日も、来るはずだったんだ。流星群」

死んだ日のことを話すのは初めてだった。

ロミはしばらく黙っていたが、やがて「それって何座流星群?」と訊いてきた。

確かオリオン座だったよ、と俺は答えた。

いつもは学校が終わればすぐにやってくるロミが、次の日はなかなか来なかった。補習か何かに当たったかな、と思いながらシャッター前に座り込んでいると、すっかり暗くなった頃に息を切らせたロミが現れた。

「どういうこと」

ロミの強い視線が、真っ直ぐに俺に注がれている。右手に新聞紙を握っている。

「お前新聞とか読むんだ。見直したよ」

「ちゃかさないで」

ロミがぐしゃぐしゃに畳み直された新聞をつきつけてきた。見るまでもない。そこに何が載っているのか、俺はよく知っている。

「なんなのよこれ!」

――長踏雅さん、二十一歳。自宅で倒れているところを警察により発見された。長踏さんは市内の大学に通う真面目な学生だった。死因は劇薬による中毒死で、睡眠薬と併せて使用したとみられる。――

そう、俺は四十日前に自殺したのだ。

「……なんで死んだの!」

三度目の質問。これには答えられる。

「どうでもよくなったんだよ、全てが」

ロミが新聞を投げつけてきた。もちろんそれは俺に当たるはずもなくて、俺の後ろの壁が代わりに受け止めた。新聞の一面には、流星群の写真が広げられていた。やはり俺は、自分が死んだ日の話をするべきではなかったのだ。ロミの顔は涙でぐしゃぐしゃだった。

俺の超個人的都合により死ぬ以上、誰にも迷惑はかけたくなかった。第一発見者の心に傷を負わせることが嫌だったので、俺がすっかり死んだころに警察に電話がつながるよう、携帯電話にタイマーを取り付けて細工した。睡眠薬を与えた医者がごたごたに巻き込まれるのも嫌だったので、長い時間をかけていくつかの病院から収集した。

恋人に裏切られたとか、借金だとか、就職の失敗とか、はっきりとした自殺の理由があったわけではない。自殺の決意は俺の中に突然芽生え、自然に実行へ進んでいったのだった。それはどうしようもない流れだった。

目の前で泣きじゃくるロミを、本当なら抱き締めたかった。でも俺は、ただ見つめることしかできなかった。やがてロミは何も言わないまま、涙をぬぐって静かに立ち去った。何も言わなかったことは、俺には最大の非難に思えた。

俺はロミの背中を見ながら、以前言われた言葉を思い出していた。これはカルマだ。大切な人との別れを経験しないまま死ぬことは、許されないのだ。

……じゃあもしかしてもう俺は、この世界から消えてもいいんだろうか? 大切な人と別れたくないと思った、俺は……

そう、俺は後悔している。どうしようもなく後悔している。

視線を落とすと、ロミが投げつけた新聞が目に入った。オリオン座流星群。

ロミが見たいと言っていたのは、何という名前の流星群だったか。忘れてしまった。日付だけははっきり覚えている。三月三十一日。観測史上最大規模。

目を閉じる。

睡眠はとらなくていいはずなのに、すごく眠くなってきた。

明日の夕方、俺が寝ていたら、ロミは起こしてくれるだろうか。

触れられないから、起こすのは難しいだろうか。

意識を手放すその感じは、眠るときに似ていた。

死んだときにも、似ていた。

そこは、見慣れたシャッターの前だった。

気付くのに時間がかかったのは、視点が低いからだ。それに加えて、シャッターの前の店が賑やかな薬局に様変わりしていたからだ。さらに加えて、視力があまりよくないようだ。目が開ききっていない感じがする。

目の前で短いスカートが揺れた気がした。少し置いて、突然頭上に熱を感じた。何が起きているのか理解できないでいると、聞き覚えのある声がした。

「チャマにそっくり」

ロミが笑って、俺を抱き上げる。

「可愛い猫!」

ロミとは違う声がする。

「生まれたばかりみたいなのに捨てられちゃったのかな?」

また違う声がして、額をそっと撫でられる。よく見ると、ロミと同じ制服が二人並んでいるようだ。まさか、友達ができたのか? 素晴らしいじゃないか。

「あ、ロミちゃん、そろそろ行かないとピーク過ぎちゃう」

「その子猫どうするの?」

「あたし、この子飼う。連れて行こう」

ロミが俺を抱えて、三人は歩き出した。ロミはあったかい。俺はこれを知りたかった。

うとうととしているうちに、俺たちは堤防に来たようだった。潮のにおいがする。

あっ、というロミの声で視線を追うと、一つの流星が空に長い尾を引いていた。女子高生たちはきゃあきゃあ言いながら空を眺めている。

その会話の中に、「しぶんぎ座流星群」という覚えのある単語が聞こえた。そうか。今日は三月三十一日の、あの流星群の日だったのか。

一緒に見れたな、とロミに言いたかったが、今の俺は喉を鳴らすことしかできなかった。しかしロミはちゃんと聞いてくれていて、俺の額をやさしく撫でた。

俺はなぜ猫になっているんだろうと思ったが、この数分間で既に俺の中の人間の部分、いわゆる「前世の記憶」がどんどん薄くなっていくのを感じる。いずれロミが大事だという気持ちだけが残って、俺は完璧な猫になるのだろう。

まぁいいか。ロミがもしくだらない男を連れてきたら、噛み付いて撃退してやろう。

俺たちの頭上を、またひとつ流星が駆け抜けた。

4.「カルマとサンサーラ」/エイピー