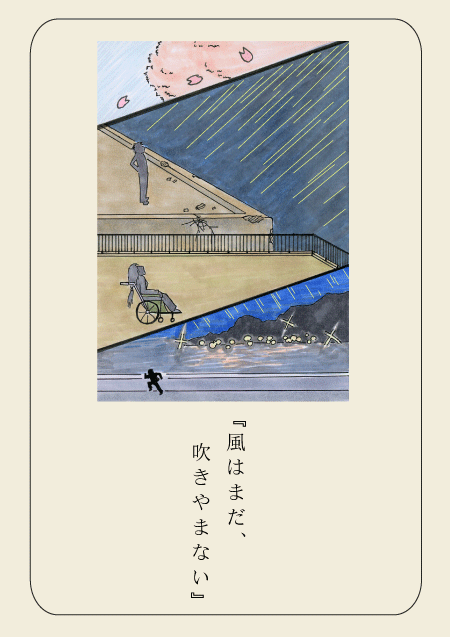

1.「風はまだ、吹きやまない」

半開きになっている窓からは、春らしい暖かな風が吹き込んでくる。

小高い病院の窓の外には、隣のビルを除けば一都市の風景とは思えない田園風景が広がっている。新都市は数年前から地方都市化が推進され、数日前には人口が二〇万人を突破した見込があると報道されている。

だからこうして個人病院以外の大きめの病院ができたのも、集客効果に街の真ん中にアンティークな時計台が作られたのも、電車で二時間ほど行った街でしか見ないようなショップが増えたのも、記憶に新しいことだ。

俺みたいな、生まれた時からこの新都市に住んでいる人間は、たんぼに打ち付けられたカカシに雀が止まっているとか、枯れ草の浮かんだ沼で亀が日向ぼっこをしているみたいな、そういう風景の方が見慣れている。だからこの街が生まれ変わっていっているというのは嬉しく思うけど、少し悲しくもある。

みんなで秘密基地を作った公園も、新興住宅地になって。

小石を蹴って帰った砂利道も、今では綺麗に舗装されている。

「変わっていくことは、悲しいことだと思う?」

ベッドに座った、真奈美が問う。手元では、俺が見舞いに持ってきたはずのリンゴの皮を、真奈美がナイフでむいている。

「芭蕉さんか、誰かも言ってる。世の中は絶えず変わり続けてる。ずっと同じものなんてない、って」

俺は何も答えずに、花瓶の置かれた机に頬杖をついて、外を眺めていた。

庭で枝を伸ばしている桜の樹の、その先の方からまた一つ、花びらが落ちた。

「私の足も、同じ」

真奈美は真っ白な布団の上から、自分の足をさする。

「きっと、走りすぎて疲れたんだろうね。そんなに運動できるわけでもないのに、三年間も酷使させて。もう、役目を終えたんだよね。この間、お疲れ様、よく頑張ったねって言ってあげたんだ。喜んでくれたかな、私の足」

「そりゃ、喜んだだろう。使われる立場からすりゃあ、冥利に尽きる言葉だ」

「そう、そうだよね。良かった」

「だからもう、諦めがついたっていうのか」

するする皮をむいていた手を止め、真奈美は少しだけ、俯きがちになった。

「……悪い、余計なこと言った」

「ううん、いいんだよ。たっくんは何も悪くないんだから」

その取り繕ったような笑顔に、俺は少しだけばつの悪い気分になって、再び窓の外へ視線を向けた。

俺と真奈美は中学の陸上部に所属していて、それぞれ短距離と長距離の長だった。

俺は部の短距離で一番記録を残しているのを買われて選任されたが、真奈美はそうではなかった。長距離の中では下から数えるほうが早いほど足は遅く、後輩にだって記録を抜かれている。

それでも真奈美が長距離ブロック長として選ばれたのは、その温厚な人柄と周囲からの信頼がゆえだった。

かくいう俺は強情を張ったり、傲慢に立ち振る舞っていたせいか、陸上部の中ではどちらかというと嫌われている傾向にあった、らしい。その事実を引退後になり、意図せず後輩の立ち話を盗み聞きして、初めて知らされた。

それでも、俺を支持してくれる人は何人かいた。純粋に足の速い先輩として認めてくれる後輩。記録を残している俺を、結果として評価する顧問。

そして、幼なじみで俺の人となりをよく知っている、真奈美だった。

真奈美がどう思っているのかは分からない。その昔、まだ小学生だった頃はよく二人で遊んだりしていたものだったけれども、中学生になってからは俺の方から意図的に真奈美と距離を置くようになった。

どうしてなのかは自分でもよく分からない。ただ、この歳になって同級生の女子と連れ添って歩いているというのがどうにも気恥ずかしくて、真奈美はそれをなんとも思っていないというのが、俺の羞恥心をいたぶった。

幼なじみだから仲がいいというのは不思議に思わない。しかし、だからといって一緒に帰ったりご飯を食べたりするのは、俺の中でくすぶっている変な気持ちが邪魔をして、真奈美に誘われても断るようになっていった。

それでも真奈美が懲りずに誘うものだから、何度か散歩したり、ご飯を食べたりしたことはある。だけど、その度にクラスメートが根拠の無い茶化しをするもんだから、俺は激昂して二度と誘いに乗らなくなった。

そんなやりとりは中学三年間、何回も、何回も繰り返された。

俺は鬱陶しいと思いながらも、こういうのも悪くないなと内心楽しんでいた。

その日が、訪れるまでは。

今でも、鮮明に覚えている。

蒸し暑い夏の日だ。

その日長距離部は、駅伝の練習でロードワークに出ていた。走ってみれば分かることだが、学校の砂を敷き詰めたグラウンドと、駅伝舞台であるアスファルトの地面はまるで感覚が違う。だから足を慣らすためにも、こうして校外に出て何時間か走る必要がある。

うちの長距離部はそれなりに強い選手も多く、練習はその選手らを基準としていたためなのか、練習量はかなり多めだった。

この日も、水分補給もそこそこにトライアル形式の練習をしていたらしい。

その最中――――真奈美は足元がふらついて、道路に飛び出した。

道路には、大型トラックが走っていたそうだ。

人づてに聞いたあらましは、そんな感じだ。ショートスプリントの練習中、真奈美が事故にあったという報せを聞いて、俺は練習を投げ出して病院に駆けていった。

その時既に、事故からは数時間が過ぎていた。

新都市に、事故にあった人間を受け入れられるような大きな病院はそこまで多くはなかったから、たどり着くのに苦労はしなかった。受付で真奈美の病室を聞くやいなや、看護師の制止も受け入れずに走りだした。

その後、駆け込んだ病室で見たのは、全身を包帯でグルグル巻きにされて、口元に呼吸器を着けた真奈美の姿だった。

俺はその瞬間、全身の力が抜けていったのを覚えている。

「あの時、涙ボロボロ流して泣いてたって、看護師さんが話してたよ」

「またそんな余計なこと話したのか、あの看護師」

真奈美の座る車いすを押しながら、俺は病院の庭先を歩いていた。

この新都病院は新都市では珍しく大規模な公園施設が設置されている。入院患者はみんな、塞ぎ込んだり退屈をしないように、よく散歩に訪れていた。中央に大きな噴水が置かれていて、その周りには輪を作るようにベンチが点在し、さらにそれを囲むように、季節の花が咲く花壇と桜の木が並んでいた。

今日は子どもたちがゴムボールの蹴り合いをして遊んでいる。

その中には、車いすに座った小さな男の子もいた。

俺と真奈美は桜の木を見渡せる、公園の周縁を歩く。見舞いに来た時は暇になると、いつもこうして散歩をしていた。見舞いという名目があれば茶化されることはなかった。卒業式を終え、新しい生活の準備を始める今の時期となっては、見舞いに来る人も、茶化す人もすっかりいなくなってしまったけど。

「病院に来る途中、街で変な奴に会ってな」

「うん。どんな人?」

「なんか、『私は宇宙人です』って言ってくるんだよ。見た目はどう見ても普通の大人なのに。髪の毛がちょっと青かった気もするけど」

「あはは、変な人。都市化が進められてるから、そういう人もやって来るのかな」

「そうなんだろうな。街が汚されるみたいで、俺は嫌だ」

「私はいいと思うよ? この街が面白くなるなら、そういう人が増えても」

お前がそう言うならまあいいか、と言って、二人揃って笑う。

真奈美は幸い命に別状はなかったが、事故の後遺症で二度と歩けないようになった。その話を親から聞いた時、行き場のない怒りを親にぶつけてしまった記憶がある。思春期だから仕方ないと、その後親は笑って許してくれた。思春期がどういう意味なのかは知らなかった。調べようとは思わなかった。

真奈美の両親も、陸上部の仲間も、クラスメートも、涙を流して悲しんでいた。俺も人目を憚らず泣きじゃくったらしい。その記憶は完全に抜け落ちてしまっている。

しかし、当の真奈美本人は一度も涙を流さなかったと、看護師が言っていた。それどころか、どこか得心がいったように笑っていたとさえ証言した。さながら、あまりのショックに気が狂ってしまった患者のようだったと言っていた。

俺は真奈美の心が落ち着いたらその真実を尋ねようかと思っていたが、今日真奈美は自分からその事実を教えてくれた。

それを聞いて肩の荷が下りる気分になったし、悲しくもなった。

そんな心を打ち明けられるはずもなく、桜を見上げながら歩いていると。

「そうだ、たっくんは今日、流星群が見られるってこと、知ってる?」

真奈美が不意に、肩越しに振り向いた。

「流星群? あの、流れ星が大量に見られるっていう」

「そうそう! だから今夜八時頃、みんなで病院の屋上から見ようって話になってるんだー。たっくんもどう?」

嬉々として話す真奈美。

そうか、流星群か。今朝、ニュースで話していた気がする。

「誘いは嬉しいけどな。俺、部外者だからそんな時間まで病院にいれねえよ」

「あ、そっか……。残念……」

がっくりと項垂れる真奈美。

真奈美はいつも怒っているような顔立ちの俺と違って、感情表現がとても豊かだ。だからこうして一挙手一投足におおげさな喜怒哀楽が付与している。それを眺めているのが、今は一番楽しかった。

ちなみにこの病院には、許可さえ取れば一般人も夜中立ち入ることが許されていたが、俺は何も言わなかった。

「それじゃあ、新年度になったら、ここで一緒にお花見しよ!」

ぱあっ、と真奈美の顔が明るくなる。相変わらず、浮き沈みの激しい奴だ。

「花見か。桜もたくさん咲いてるし、いいかもな」

「うん! 多分みんなでお花見するのは週末の昼間だから、たっくんも一緒に参加できるよ!」

目を細めて、喜びを露わにする真奈美。

真奈美が花見の計画を嬉しそうに話しているのを、俺は笑いながら聞いていた。真奈美と笑っている時間が楽しくて、出来るだけ、色んな話を投げかけた。

さっきの宇宙人の話。卒業後の進路の話。駅前のドーナツ屋の裏で見た不審者の話。新しい学校の話。流行りのドラマの話。離婚した芸人の話。その話のどれもに真奈美は興味津々に食いついて、面会時間ぎりぎりまで話し込んでいた。

「今日の話の続き、また、お見舞いに来てくれた時に話してね?」

別れ際、ロビーで名残惜しそうに言う、真奈美。

「もちろんだ。また、見舞いに来るときは連絡する」

「ほんとうに、約束だよ?」

「ああ、約束だ」

俺が笑って答えると、また真奈美はぱあっと笑い、俺が病院の玄関を出て行っても、手を振り続けていた。ああ、また約束を、してしまった。

言えるわけがない。

今日、この街を立つだなんて。

日が暮れた街に、少し冷たい風が吹いている。まだまだ発展途中の街では骨組みしかない建物が放置されていたり、いつもよりシャッターが閉められたままの店も多い。それもそうだ。今日は三月の末日、三一日。

今夜、この街は生まれ変わる。

というのも明日から消費税の税率が上がるので、色んな物を売っている店がしかたなく閉じたり、小品の値上げでシールを張り替えたりとあくせくしているからだ。

加えて、明日からは新年度。早い高校なんかは入学式があるだろうし、朝の駅前はスーツを着た人でごった返すに違いない。

四月というのは全てのものが身体の電池を入れ替えてリセットする時期だ。みんな、新しい心持ちで、新しい生活を始める。

俺は市外の高校へ、進学が決まっていた。陸上部の推薦だったから一ヶ月以上前に話は決まっていたが、真奈美には言わないようにと周囲の人々に口が酸っぱくなるほど言っていた。もし真奈美がその事実を知ろうものなら引き止めるに違いないとかそういう思いもあったが、一番の理由は、詰まりそうになっているこの胸の奥に、ずっと前からあった。

雨が降ってしまえばいいのに、と思いそうになった。

それが心にもないことだというのはすぐに理解した。今夜ばかりは雨が降っては駄目だ。流星群を、誰よりも楽しみにしている奴がいるから。

親はもう既に引越し先に着いているので、俺は後から電車で最寄りの駅まで向かい、合流することになっていた。特急の時間は、できるだけ遅くしてもらった。可能な限り長く、真奈美が住んでいるこの街に、真奈美が過ごしたこの街に、立っていたかった。病院の面会時間が限られていることなんて考えていなかった。

だから俺は、こうして何もなくなってしまった身体をよろめかせながら、有り余った時間を無為に過ごしている。

周りを行き交う人々は、みんな楽しげに見える。

アイスを食べながらはしゃぐ女子高生。手を繋いで歩く、着飾った姿の親子。会社帰りで、居酒屋に入り浸るサラリーマン。途中見かけたファミレスで、男同士の喧嘩らしきものなんかが見えたけど、それでさえ楽しそうだと思った。

誰かと笑いながら、話ができる。当たり前のことだとしても、それはかけがえのない幸せの一つだ。十余年を共に過ごした真奈美と離れ離れになることになって、ようやくその意味が分かった。

幸せとは、失って初めて幸せだったと気付く小さな不幸である。

何かの本で読んだそういう言葉も、おぼろげながら理解できた気になった。だからこそ、胸の奥でくすぶるあの日の想いも、ふつふつと蘇ってきた。

にじむ視界を手で擦り、俺は深呼吸した後、腕時計を見る。

時刻は、午後七時を過ぎたところ。

流星群は確か、午後八時によく見えると、真奈美は言っていた。

特急が出る時間は二〇時過ぎ。あと三〇分もぶらつけば駅前に行ってもいい頃合いだ。特急の席は通路側をとっているらしいので、電車に乗ってしまうと、空を見上げるなんてことはできなくなる。

「だからといって、何もできなくなったわけじゃない」

誰に言うわけでもなく、呟いた。

そうだ。

まだ、諦めるには早過ぎる。

俺は荷物を駅のコインロッカーに預け、自慢の足で走りだした。

○

『流星群が始まる頃、病院の屋上で、南側。空だけを見るんだ』

たっくんからメールが送られてるのに気付いたのは、流星群を見るためにぞろぞろとみんなが屋上に集まり始めた午後七時五五分だった。

メールの終わりに、誰にも言うな、とたっくんが珍しく強げに書いていたから、私はしばらく一人で流星群を眺めていたいと看護師さんに言って、南側の柵に背中を向けて、じっと空を眺めていた。

澄んだ空で、星がきらきらと輝いている。ちょこちょこ流星が過ぎていくのは見えるけど、看護師さんが言うにはまだ『ピーク』が来ていないみたいで、『ピーク』の頃にはいっぱい流れるのが見えるらしい。

だから私は、たっくんのいいつけを守りながら、空を見上げていた。

ああ、たっくんとこうやって同じ空を見上げられたら、楽しかっただろうなあ。

私は本当に心から、そんなふうに思って、消え入る星を目でなぞっていた。

その時だった。

「あんたも、流星群を見に上がってきたのか」

それが、私に向けられた言葉だと気づくのに、少し時間がかかった。

でも、私に向けられた言葉だと気付いたのには、確かな理由があった。病院の隣のビルの屋上を見ると、暗闇の中に人影がひとつあった。

「どうした? 明かりなんてないから、俺の姿なんて見えないだろう」

私は“いいつけ”を守って、空を見続けた。

「そうですね。明かりがあったら、せっかくの流星群が見えなくなっちゃいます」

「ああ。実は俺、今夜この街を出て行くんだが、流星群が見られると聞いてこのビルの屋上まで来たんだ。最後の思い出づくり、みたいな感じかな」

「そうなんですね。私も病院のみんなと流星群を見るのを楽しみにしていました」

「俺も、大切な人と一緒に見るのを楽しみにしていたんだ。だけど理由があって見られなくなった。だから一人でも見ようと、ここまで上がってきた。あんたみたいな話し相手がいて、本当に良かったよ」

「ありがとうございます。実は、私にもそういう人がいるんです」

「へえ……あんたも、一緒に流星群を見たい人がいるのか?」

「はい。とても素敵で、大切な人です。雨の日も雪の日も、ある時は台風の日もありましたけど、いつも私のお見舞いに来てくれました。そしてその度に、面白い話をたくさんしてくれました。私の入院生活は彼のおかげで充実していたと言えます。感謝は尽きないです」

「熱心な奴だ。よっぽど真っ直ぐで、悩みのないような奴だったんだろう」

「ふふ、どうでしょうね。彼はなんだか、悩んでいたように思えます」

「悩んでいた?」

「はい。偶然……そう、偶然なことに、彼もまた今夜、この街を去るらしいんですが、その事実をついには打ち明けてもらえませんでした。多分、その事をどう話せばいいものかと、彼なりに悩んでいたと思うんです」

「……それを、あんたはどう、思っていたんだ?」

「そうですね。彼らしいなって、思いました。昔から素直じゃないんです、いつまでも。私の言葉に素直に応じてくれる方が少なかったんです。最後までそうでした。もしこの街からいなくなって、しまうのなら、残された時間を最大限、楽しめるよう、私も、努力、したのに。した、のに……」

「おいおい、泣くなよ。泣いちゃ、駄目だろうよ。もしかしたらそいつはあんたを、あんたを悲しませたくなくて、黙っていたのかもしれないだろう。……あの、楽し、いや、さぞかし楽しそうな時間が、終わってしまうのが嫌で」

「そうかも、しれません、ね。でも、話してくれなかったことは、彼がこの街からいなくなってしまうことよりも、悲しいです」

「それはまた、どうして?」

「私は事故の影響で下半身不随なので、いつか彼と離れる日が来ることなんて、分かっていました。だから今、この瞬間に全てが終わってもいいように、毎日を最大限楽しんできました。それが今日で終わりであるとも気付けなかったのが、とても悲しいです」

「終わったわけでは、ないだろう。また、会える日だって来るかもしれない」

「そうかもしれませんね。でも、そういうわけにはいかないんです」

「それはつまり、どういうことなんだ?」

「私、事故の後遺症で足を――――それと、心臓を患っているんです」

その時、歓声が上がった。

目の前にある空で、流星がとめどなく、流れ始めた。

「余命半年。明日、死んでしまうかもわからない。私も彼と同じですね。結局は言えなかったんです。彼が悲しむ姿を見るのが嫌で、とうとう言い出すことは出来ませんでした。だからせめてその日が来るまでは、彼と一緒に過ごそうと、思ったんです」

「だから、あんたは……、どうにかして、彼を連れ出して過ごそうと……」

「はい。もう、命の期限は過ぎていました。家族も連絡をしなければ来てくれません。もう見放されたんです。だから、彼と話す時間だけが、私の唯一の生きがいでした。彼がこの街にいなければ、生きている意味なんてないんです」

「そんなことなら早く……早く言ってくれれば……、……彼も、自分の心を打ち明けたかもしれないのに」

「同罪なんです。どちらも結局、本心は明かせませんでした。病気や引っ越しのことも、想いのことも」

「想いか。きっと彼は、あんたのことが、その、好きだったんだろうな」

「私も、彼のことがとても好きでした。多分、彼がそう思っている、ずっと前から」

「……とんでもない、とんでもない幸せモンだろうな、そいつは。だけどあんたをこんな悲しい思いにさせといて、とんだクソ野郎だ」

「いいえ……ううん、私は今、とっても幸せ」

「それは一体、どうして?」

一呼吸、置いて。

「……だって、今こうして話が、できているから」

「……そうだな。たくさん、たくさん話をしよう」

色んな話をした。宇宙人の話。最近駅前に出来た奇妙なレストランの話。ファミレスで喧嘩をしていた人の話。着飾った親子の話。殺人犯が街にいるらしいという話。今日好きなアーティストがライブに来ていたという話。それを街で見かけたという話。カミサマについての話。輪廻転生の話。新しい高校の購買のパンがとんでもなくおいしいらしいという話。駅前の自動販売機が壊れている話。

話は尽きなかった。

今までにしたことがないほどたくさんの話をした。

二人とも、えずきまじりに話していた。

ずっとずっと、この時間が続けばいいと思った。

「……なあ、真奈美」

「なあに、たっくん」

「今まで、ありがとな」

「ううん、こちらこそ」

最後の最後に二人で見た流れ星は、とても、ささやかなものだった。

「真奈美ちゃん、大丈夫? どこか、痛いの?」

看護師さんがそう話しかけてきたのは、しばらく時間が過ぎて、みんなが病室に帰ろうとしている頃だった。どうやら私の頬にはボロボロ涙がこぼれていたみたいで、顔はとても冷たくて、服はびしょびしょに濡れていた。

「大丈夫です。ほんとに、大丈夫」

私は看護師さんに車いすを押されながら、後ろを振り向いた。

隣のビルの屋上には、誰もいない。

だけどあそこには、私のいちばん大切な人が、確かに立っていた。

「ありがとう、たっくん」

誰に見せるわけでもない笑顔を浮かべて、私は泣いていた。

○

俺は駅のコインロッカーから荷物を取り出し、駅とは反対方面、海の方へ向かっていた。海沿いには国道があって、そこを道なりに進んでいけば、俺が住む予定の街まで辿り着く。と言っても、特急で二時間はかかるような街だ。どれだけ走ればいいかなんて、俺には全く分からない。

時計の針は、特急の時間を当に過ぎている。

今さら電車に乗り遅れたなんて、親に弁解をしてもしょうがない。

「短距離ランナーだけど、たまには長距離もいいかもな」

走ってもリュックが揺れないことを確かめると、俺は目元を拭ってから、人の少ない海岸通りを走り始めた。人が少ないとはいえぶつかると危ないので、よく見えるように白のウインドブレーカーを着て。澄んだ空に浮かんだ満月で海の上に光の道が出来ていて、そのそばを駆け抜ける流星も水面に映っていた。

途方も無い距離の道を走り抜けながら、考える。

やっぱり、話を出来る人が、笑い合える人がいるというのは幸せなことだ。

そして、それを失くしてしまうのは、やっぱり不幸せなことだ。ずっと元気で、明るくて、何も変わらない人なんていない。人は変わり続けるから、隠し事も、悩みも増える。病気にもかかるし、死ぬことだってある。

だからといって、悩みを隠し続けるのは、誰も幸せにはならない。

失うことしか出来ない有限の時間の中で最大限の幸せを得るためには、お互い何も包み隠さず、悩まないようにするのが一番だ。

俺以外にも一人くらいは、きっとそう思っている奴がいる。

そいつのためにも、俺はこれから、そういう風に生きていく。

夜の街を駆け抜けると、風が顔に吹き付けてくる。

吹き出した汗が渇かされ、なんだか涼しく、心地良い気分になる。

この風がなくなってしまう頃には、俺はこの街にいないだろう。

だけど、風が吹き続けている内は、俺はまだ、ここにいる。

立ち止まってしまえば、振り返ってしまえば、風は止んでしまう。

だから俺は、走り続ける。

ふと見上げた空は、流星で輝いている。

星はまだ、降りやまない。

風はまだ、吹きやまない。

(了)