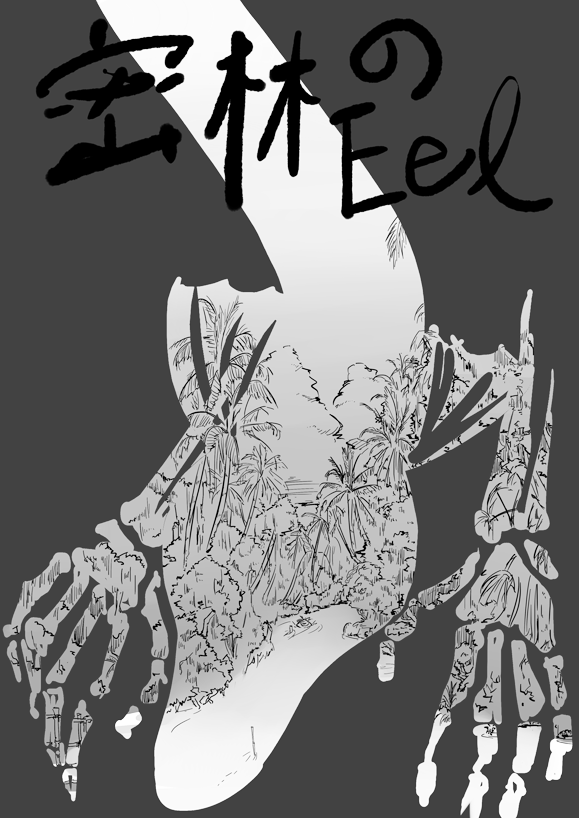

Jungle eel

Jungle eel

壊れかけの扇風機の、カラカラという音が静寂の中響く。

『分かった、受理しましょう。』

私がそう言うと、レポートを持ってきた学生の表情がパアッ、と笑顔に変わる。

『ありがとうございます坂本教授!』

学生は立ち上がり深々と頭を下げると、そそくさと部屋を出て行った。私は『次は期限をまもりなさいよ』と言ったが、たぶん聞こえてはいまい。

今も昔も、学生とはこういうものだ。

1959年6月、私は新京大学の研究室に居た。その時はちょうど4日後に迫った学部長との会議に向けて、ボルネオの密林の固有種調査の有用性を書き連ねた資料を作っているところだった。

そんなときに、彼らは現れた。

壊れかけの扇風機の、カラカラという音が静寂の中響く。

『分かった、受理しましょう。』

私がそう言うと、レポートを持ってきた学生の表情がパアッ、と笑顔に変わる。

『ありがとうございます坂本教授!』

学生は立ち上がり深々と頭を下げると、そそくさと部屋を出て行った。私は『次は期限をまもりなさいよ』と言ったが、たぶん聞こえてはいまい。

今も昔も、学生とはこういうものだ。

1959年6月、私は新京大学の研究室に居た。その時はちょうど4日後に迫った学部長との会議に向けて、ボルネオの密林の固有種調査の有用性を書き連ねた資料を作っているところだった。

そんなときに、彼らは現れた。

『大陸開拓公社食糧供給部新品種研究部新規開拓室室長・・・』

私が長い漢字の羅列に舌を巻いていると、その大柄な男は野太い声で答えた

『吉田です。よろしく』

『はぁ・・・で、こちらは』

私は大柄な中年男の隣に立つ初老の男性に向き直り、名刺をうけとる

『先日書面にて通達させていただきました農商省の村田と申します。本日はお忙しいところ失礼します』

驚くべきことに、この男は農商省(現在の農林水産省に相当)の役人だというじゃないか。霞が関のお役人様が一体何用で大陸までお越しになったのだろうか。

『あ、いえいえとんでもない・・・さ、どうぞ』

簡易寝床になっていた3人掛けソファから布団と書類の束をどけると、私は二人に座るように促した。おそらく今しがた机の上にぶちまけた書類の山の中に、この役人が言う通達とやらが入っているのだろう。まぁ読んだことにしておこう。

研究生にコーヒーを3つ持ってくるよう頼むと、農商省の役人がまずしゃべり始める。

『早速本題で恐縮ですが、当案件についてはご検討下さいましたでしょうか?』

新京の乾いた夏の風が開いた窓から吹き抜ける。

『ん・・・』

私は思わず口ごもる。まずい。読んでない。読んでないものを読んだとはさすがにいえない。

吹き抜ける風が、無造作に置かれた書類たちを揺らす。涼しいはずの部屋で、私だけが汗をかいている。仕方ない、本当のことを言おう。

『その検なんですがね・・・本当に申し訳ないんですがその、ここ数日多忙だったものでその・・・書類に目を通す時間が無かったというか何というか・・・』

尻すぼみになる語調。自分は何と女々しい男かと情けなくなる。

が、彼は素直に受け取ってくれたようで、憤慨する様子もなく続けてくれた。

『そうでしたか、それは大変失礼いたしました!私どもの都合で配送が遅れまして、本来であればひと月前にはお知らせできていたものなのですが。申し訳ございません』

『あ、いえいえとんでもない・・・』

ひと月前に配送されようが1年前に配送されようがどうせ読んでいなかっただろう書類なのだから、手違いがあってよかったというものだ。

もうこの話と空気を切り変えたかった私は、質問をつなぐ。

『でその、本日はどういったご用件でしょうか』

彼は鞄からホチキスで綴じられた分厚い書類の束を取り出し、私に渡した。

『東南・南亜連邦圏における新食糧供給網の策定検討に関する委員会提言書・・・』

またもや漢字の羅列だ。どうもこういうのは苦手だ。

『これが、今現在当省で推進している計画の関連資料です。今ではなくていいので、のちほど目を通しておいて頂けると助かります』

分厚い紙束がずっしり重い。こんなもん読みたくないのでこの場で極力聞き出そう。

『なんです?その計画ってのは』

『当省では現在、地域単位での人口増加に対応するために戦前から続く食糧供給網の見直しを進めています。正確にはまだ準備段階なのですが、日本だけでなく満州、南亜連邦内の複数の国と連携した大規模な計画になるでしょう』

『食糧供給ですか・・・だったら農学部のほうがいいのでは?』

すると彼は、やはりそうきたかとでも言いたげなしたり顔で返してくる。

『無論、本土・大陸・南洋問わず方々の研究機関の専門家に協力を仰ぐ次第です。あなたはその一人というわけです』

彼は分厚い資料束をめくっていき、最後のほうのページを開くと手で広げて私にみせた。

『ここをご覧ください。この、14.11.2陸棲動物計画生産の検討...ってとこです』

『ん...どこ?』

『ほら、ここ!』

『...あ、これ?ああ違う、これか』

びっしり並んだ文字の間に、たったの3行でそれは書かれていた。本当に短いので全文掲載する。

14.11.2 陸棲動物計画生産の検討

以上広大な分野範囲において食糧供給量を増やす試みの検討を行ったが、余談として農業にも水畜産にも含まれない分野の可能性について検討したい。事にあたっては生物学の知識を有する研究者等の指示を仰ぎつつ、食糧として有望な生物の可能性について検討すべきである。

この短い文でこの文書は終わるらしい、後はずっと参考文献やらが書いてある。

こんなものを読まされていまいち意味の飲み込めない私は彼に尋ねる。

『で、これが何なんです』

『ここに書いてある”専門の知識を有する研究者等”というのがあなたです。本計画にご参加頂きたい』

『なっ・・・だから先ほど申し上げたように私の専門では・・』

彼は答えず、鞄からまた紙束を取り出した

『これは見覚えがありますね?』

彼が取出した書類にはlこう書かれていた。

『ミツリンオオウナギの生態の研究と生態系内での役割の評価』

表紙の右下には私の名前が書かれている。忘れもしない、これは20年前、私が書いた論文だ。書き損ねた、と言ってもいい代物だが。

この表題を見るだけでこれを描いた時のことを思い出してしまう。あれはどうひいき目に見ても良い体験とは言い難いものだった。

私の驚いた表情を確かめると、彼は満足したようにしゃべりだした。

『これはあなたが書いた論文で間違いありませんね?』

『そうだが、それが何なんだ』

もうおおかたの予想はついた。彼が何を言いたいか、私に何を言わせたいか。しかし、納得するかどうかはまた別の問題だ。

『先ほどの資料の”水畜産以外”というのは具体的には狩猟のようなものを想定してます』

”狩猟”という単語から私の脳裏に古い記憶が蘇る。20年前に訪れたボルネオの森、弓を片手に駆け回る戦士たち、追われる私・・・

『そこで当省ではあなたの執筆されました論文に注目し、』

『狩猟というと、雉撃ちですか?あいにく満州(ここ)に雉は居ないんですよ』

私が話を遮って冗談めいた口調でそう言うと、彼も今までの説明口調をやめて、こう言った。

『あなたの論文、読ませていただきましたよ』

彼の顔に先刻まで張りついていた営業的な表情はもう剥がれてしまっている。私の目をまっすぐ覗き込むその表情は、私の下らない冗談などには付き合う意志が無いと語っているように見えた。

彼は続ける。

『私も今でこそこんな仕事ですが、生物や科学にはちょっと造詣がありましてね。まぁ大まかに理解することはできるんですよ』

『なるほど』

そっけなく相槌を打ったが、私は彼がこの場で論文の批評を始めるのではないかと心配した。

『といっても、執筆者を目の前に内容について話せる程の知識も教養もないですが』

私はフッと安堵した。

同時に希望が見えてきたと言ってもいい。如何に昔の事を思い出さずにこの場を切り抜けるか、この話を断って役人を追い返し、来週の会議の資料を作らねば。

『ただ一つ言わせてもらえば、この論文自体は公正な視点に立って検討されたもので、内容に落ち度はないと思えます』

安堵もつかの間、このジジイめやはり内容に言及してきた。今すぐ追い返してやる。

私が立ち上がろうとすると、彼は少し慌てたように繋げた。

『これは、あなたがこの論文を提出した日本動物食性学会の現在の公式見解でもあるんです』

ここで簡単に説明しておくと、日本動物食性学会(日動会)とは私がかつて属していた学会である。今では出入り禁止になっている。

当時私は自信の調査結果を携え、継続調査の資金を集めるために学会で論文を発表したのだ。結論をいえば、これはまったく受け入れられなかった。受け入れられなかったどころか異端児扱いまでされ、あげく研究者として干されてしまった。そんな私を拾ってくれたのが新京大学、大陸の地だった訳である。

結局、古傷もなにも全部思い出してしまった。

『で、それが何なんです?今さらあの学会のお歴々にどう思われようと、私は知ったこっちゃない。』

すると彼は鞄から別の封筒を出し、その中から数冊の紙片を取り出した。署名やら捺印がされているので、契約書の類だろう。彼はそれを私に見せるとこう言った。

『20年前あなたが要求してついに叶わなかった追加調査を、今からしていただきたい』

そら来た。そうだと思っていた。

『村田さん、申し訳ないが私はもう密林鰻の研究はやってないんだ。それに大学のほうに予定も立て込んでいる…』

『あなたの上司の許可は取ってあります。ほら、この通り』

彼は学長の署名と大学の印の入った書類を掲げる。

私のところに連絡が来たのが今さっきだというのにどうやって学科長の署名付き承諾書など用意したのだろうか。それともずいぶん前から決まっていたのか。

だが、学科長が許そうが現在の研究をほったらかす訳にはいかん。私だけじゃなく学生の都合もあるのだ。

『そうは言っても、手放せない都合もある。来月には学生たちを連れて南亜まで行くことになってるんだ』

じつはこの遠足はまだ未承認なのだが、まぁ承諾があるものとしていいだろう。

『その件もあなたの上司に承諾済みです。一か月自由に使っていいから、調査と遠征、両方こなして来いと仰ってましたよ』

『!!・・・』

何ということか。私はいまだ乗り気でないのにも関わらずこの話を断るが無くなった。私はこの男の手際の良さ、役人としての手腕の凄まじさに舌を巻いた。

だが、学長からの認可は絶望的だったジャングル研修もセットで認められたのだから、これは逆に喜ぶべき事だ。

遊びを兼ねた遠征の前に一つ大仕事が出来てしまったが、私はそれを承諾することにした。

私が長い漢字の羅列に舌を巻いていると、その大柄な男は野太い声で答えた

『吉田です。よろしく』

『はぁ・・・で、こちらは』

私は大柄な中年男の隣に立つ初老の男性に向き直り、名刺をうけとる

『先日書面にて通達させていただきました農商省の村田と申します。本日はお忙しいところ失礼します』

驚くべきことに、この男は農商省(現在の農林水産省に相当)の役人だというじゃないか。霞が関のお役人様が一体何用で大陸までお越しになったのだろうか。

『あ、いえいえとんでもない・・・さ、どうぞ』

簡易寝床になっていた3人掛けソファから布団と書類の束をどけると、私は二人に座るように促した。おそらく今しがた机の上にぶちまけた書類の山の中に、この役人が言う通達とやらが入っているのだろう。まぁ読んだことにしておこう。

研究生にコーヒーを3つ持ってくるよう頼むと、農商省の役人がまずしゃべり始める。

『早速本題で恐縮ですが、当案件についてはご検討下さいましたでしょうか?』

新京の乾いた夏の風が開いた窓から吹き抜ける。

『ん・・・』

私は思わず口ごもる。まずい。読んでない。読んでないものを読んだとはさすがにいえない。

吹き抜ける風が、無造作に置かれた書類たちを揺らす。涼しいはずの部屋で、私だけが汗をかいている。仕方ない、本当のことを言おう。

『その検なんですがね・・・本当に申し訳ないんですがその、ここ数日多忙だったものでその・・・書類に目を通す時間が無かったというか何というか・・・』

尻すぼみになる語調。自分は何と女々しい男かと情けなくなる。

が、彼は素直に受け取ってくれたようで、憤慨する様子もなく続けてくれた。

『そうでしたか、それは大変失礼いたしました!私どもの都合で配送が遅れまして、本来であればひと月前にはお知らせできていたものなのですが。申し訳ございません』

『あ、いえいえとんでもない・・・』

ひと月前に配送されようが1年前に配送されようがどうせ読んでいなかっただろう書類なのだから、手違いがあってよかったというものだ。

もうこの話と空気を切り変えたかった私は、質問をつなぐ。

『でその、本日はどういったご用件でしょうか』

彼は鞄からホチキスで綴じられた分厚い書類の束を取り出し、私に渡した。

『東南・南亜連邦圏における新食糧供給網の策定検討に関する委員会提言書・・・』

またもや漢字の羅列だ。どうもこういうのは苦手だ。

『これが、今現在当省で推進している計画の関連資料です。今ではなくていいので、のちほど目を通しておいて頂けると助かります』

分厚い紙束がずっしり重い。こんなもん読みたくないのでこの場で極力聞き出そう。

『なんです?その計画ってのは』

『当省では現在、地域単位での人口増加に対応するために戦前から続く食糧供給網の見直しを進めています。正確にはまだ準備段階なのですが、日本だけでなく満州、南亜連邦内の複数の国と連携した大規模な計画になるでしょう』

『食糧供給ですか・・・だったら農学部のほうがいいのでは?』

すると彼は、やはりそうきたかとでも言いたげなしたり顔で返してくる。

『無論、本土・大陸・南洋問わず方々の研究機関の専門家に協力を仰ぐ次第です。あなたはその一人というわけです』

彼は分厚い資料束をめくっていき、最後のほうのページを開くと手で広げて私にみせた。

『ここをご覧ください。この、14.11.2陸棲動物計画生産の検討...ってとこです』

『ん...どこ?』

『ほら、ここ!』

『...あ、これ?ああ違う、これか』

びっしり並んだ文字の間に、たったの3行でそれは書かれていた。本当に短いので全文掲載する。

14.11.2 陸棲動物計画生産の検討

以上広大な分野範囲において食糧供給量を増やす試みの検討を行ったが、余談として農業にも水畜産にも含まれない分野の可能性について検討したい。事にあたっては生物学の知識を有する研究者等の指示を仰ぎつつ、食糧として有望な生物の可能性について検討すべきである。

この短い文でこの文書は終わるらしい、後はずっと参考文献やらが書いてある。

こんなものを読まされていまいち意味の飲み込めない私は彼に尋ねる。

『で、これが何なんです』

『ここに書いてある”専門の知識を有する研究者等”というのがあなたです。本計画にご参加頂きたい』

『なっ・・・だから先ほど申し上げたように私の専門では・・』

彼は答えず、鞄からまた紙束を取り出した

『これは見覚えがありますね?』

彼が取出した書類にはlこう書かれていた。

『ミツリンオオウナギの生態の研究と生態系内での役割の評価』

表紙の右下には私の名前が書かれている。忘れもしない、これは20年前、私が書いた論文だ。書き損ねた、と言ってもいい代物だが。

この表題を見るだけでこれを描いた時のことを思い出してしまう。あれはどうひいき目に見ても良い体験とは言い難いものだった。

私の驚いた表情を確かめると、彼は満足したようにしゃべりだした。

『これはあなたが書いた論文で間違いありませんね?』

『そうだが、それが何なんだ』

もうおおかたの予想はついた。彼が何を言いたいか、私に何を言わせたいか。しかし、納得するかどうかはまた別の問題だ。

『先ほどの資料の”水畜産以外”というのは具体的には狩猟のようなものを想定してます』

”狩猟”という単語から私の脳裏に古い記憶が蘇る。20年前に訪れたボルネオの森、弓を片手に駆け回る戦士たち、追われる私・・・

『そこで当省ではあなたの執筆されました論文に注目し、』

『狩猟というと、雉撃ちですか?あいにく満州(ここ)に雉は居ないんですよ』

私が話を遮って冗談めいた口調でそう言うと、彼も今までの説明口調をやめて、こう言った。

『あなたの論文、読ませていただきましたよ』

彼の顔に先刻まで張りついていた営業的な表情はもう剥がれてしまっている。私の目をまっすぐ覗き込むその表情は、私の下らない冗談などには付き合う意志が無いと語っているように見えた。

彼は続ける。

『私も今でこそこんな仕事ですが、生物や科学にはちょっと造詣がありましてね。まぁ大まかに理解することはできるんですよ』

『なるほど』

そっけなく相槌を打ったが、私は彼がこの場で論文の批評を始めるのではないかと心配した。

『といっても、執筆者を目の前に内容について話せる程の知識も教養もないですが』

私はフッと安堵した。

同時に希望が見えてきたと言ってもいい。如何に昔の事を思い出さずにこの場を切り抜けるか、この話を断って役人を追い返し、来週の会議の資料を作らねば。

『ただ一つ言わせてもらえば、この論文自体は公正な視点に立って検討されたもので、内容に落ち度はないと思えます』

安堵もつかの間、このジジイめやはり内容に言及してきた。今すぐ追い返してやる。

私が立ち上がろうとすると、彼は少し慌てたように繋げた。

『これは、あなたがこの論文を提出した日本動物食性学会の現在の公式見解でもあるんです』

ここで簡単に説明しておくと、日本動物食性学会(日動会)とは私がかつて属していた学会である。今では出入り禁止になっている。

当時私は自信の調査結果を携え、継続調査の資金を集めるために学会で論文を発表したのだ。結論をいえば、これはまったく受け入れられなかった。受け入れられなかったどころか異端児扱いまでされ、あげく研究者として干されてしまった。そんな私を拾ってくれたのが新京大学、大陸の地だった訳である。

結局、古傷もなにも全部思い出してしまった。

『で、それが何なんです?今さらあの学会のお歴々にどう思われようと、私は知ったこっちゃない。』

すると彼は鞄から別の封筒を出し、その中から数冊の紙片を取り出した。署名やら捺印がされているので、契約書の類だろう。彼はそれを私に見せるとこう言った。

『20年前あなたが要求してついに叶わなかった追加調査を、今からしていただきたい』

そら来た。そうだと思っていた。

『村田さん、申し訳ないが私はもう密林鰻の研究はやってないんだ。それに大学のほうに予定も立て込んでいる…』

『あなたの上司の許可は取ってあります。ほら、この通り』

彼は学長の署名と大学の印の入った書類を掲げる。

私のところに連絡が来たのが今さっきだというのにどうやって学科長の署名付き承諾書など用意したのだろうか。それともずいぶん前から決まっていたのか。

だが、学科長が許そうが現在の研究をほったらかす訳にはいかん。私だけじゃなく学生の都合もあるのだ。

『そうは言っても、手放せない都合もある。来月には学生たちを連れて南亜まで行くことになってるんだ』

じつはこの遠足はまだ未承認なのだが、まぁ承諾があるものとしていいだろう。

『その件もあなたの上司に承諾済みです。一か月自由に使っていいから、調査と遠征、両方こなして来いと仰ってましたよ』

『!!・・・』

何ということか。私はいまだ乗り気でないのにも関わらずこの話を断るが無くなった。私はこの男の手際の良さ、役人としての手腕の凄まじさに舌を巻いた。

だが、学長からの認可は絶望的だったジャングル研修もセットで認められたのだから、これは逆に喜ぶべき事だ。

遊びを兼ねた遠征の前に一つ大仕事が出来てしまったが、私はそれを承諾することにした。

8月、私は船の上に居た。新京の研究室での出来事から2カ月、準備万端ついに出発したのだ。

今航行しているのは鹿児島沖100海里の地点だそうだ。どこを見ても海しか無いので正直良く分からないが、まぁそんな感じの海だ。

私は甲板に上がって、ビールの瓶を片手にひたすら海を眺めている。もう10日ほどこれを続けているが、他にすべきこともない。降り注ぐ日差し、響く海鳥の鳴き声。

調査は大部隊で行うということらしいが、調査用の設備も調査団も全て現地で待機しているということなので、この船で調査に関係あるのは私だけ。この古ぼけた貨客輸送船に乗って、海と太陽を交互に眺めながら目的地を目指せばいいという寸法だ。

なら飛行機でも良かったんじゃないだろうか。私がそんなことを考えていると、男が寄ってきた。

『こんにちは、何か見えますけぇのう?』

男は60代そこそこ、藍色の船員装束で髭がまばらに生えた顔で、見るからに海軍、それも潜水艦員上がりといった感じだ。

『特には、何も』

私は彼の質問にそっけなく答える。船の揺れで必要以上に早くアルコールが回り、思った以上に呂律が乱れてしまった。

『ほいですか・・・まぁ、こっだらええ天気の日には何も見えんでしょうな』

私が男の発言の意味をとりかねていると、男は繋げるように言い足した。

『この辺りの海域は大戦中にでっけえ海戦があってねぇ、軍艦も輸送船も、山ほど沈んどっとですよ』

『つまり、幽霊が出ると?』

私の返答に満足したのか、男はニッと笑った。

『さいです。つっても、船員の噂話の類ですけんどね。ああ、申し遅れました、わたくし船長の長田(おさだ)と申します。』

甲板員にしては妙に風格があるなと思っていたが、やはりそういう類であったか。

大した船ではないが、やはり船長といえば偉いのだろうし、ここは仲良くなっておこう。

『おお、そうでしたか。しかし、良いんですか?艦橋を離れてしまって』

『こうして船を見まわるのも船長の務めですけ。ほんとのところは、仕事もないのに艦橋に詰めてるのが退屈で出てきたちゅうのもあるんですけっどね』

船長は笑う。確かに、出港や入港、時化でもないかぎりすることは多くないのだろう。今は船の省力化が進んでいると聞く。

『ところで、さっきの幽霊の話は本当ですか?』

そこまで気になる話でもないが、せっかく話相手になってくれるというのだから色々聞いていこう。船乗りと話のは実に久しぶりである。

『気になりますかのう?よろしい。そんなら今日の0時前にもう一度ここに来てくだっせ。他の誰にも秘密にしてくれるんならお教えします。それじゃ、私は仕事もあるんで、これにて』

話が続くのかと思ったら、終わってしまった。到着予定日とか、色々聞きたかったのだが、まぁいい。そろそろ昼時だし、食堂に行って飯を食って、後は部屋でおとなしくしていよう。

昼飯は味噌漬けにして焼いた海鹿(もじか)の肉であった。

この海鹿とかいう動物の肉を、船に乗って10日目にしてもう8回は食ってる気がする。満州に居る限りでは口に入る事はないのだが、実際価格の割には癖も無くいい味である。

私も専門でないので詳しくはしらないのだが、海鹿とはどうやらセイウチの類で、特に大型で繁殖力の強い品種を言うらしい。戦前は全く見かけなかったが、終戦後の食糧不足などを背景に需要を伸ばしていき、今では豚よりも鶏よりも安価な肉として東南アジア、台湾や西日本を中心に普及している。聞くところによると体長5メーターを超す個体もあるそうで、どうやってそんな怪物を網で捉えて市場まで持っていくのだろうか疑問だ。

/*注釈 海鹿という生き物は実在します(ウミウシの仲間)が、ここでは別の架空の生物の名称として用います*/

私は海鹿(もじか)のように重い腹を引きずって自室(幸いにも個室)のベッドに横たわった。

小さいベッドに小さな棚、荷物置きとポットが置いてあって、あとは何のスペースも余らない、簡素な部屋だ。もっともここが輸送船であることを考えれば上等な部屋だが。

船長は0時に来いと言っていたからには、1時2時ごろまではかかるのだろう。だから先に寝てしまおう。それがいい。

夢枕に考えていたのは、15年前、戦時中の事であった。

1944年当時、私は二十幾ばくの若造であった。

当時は大東亜戦争(太平洋戦争=WW2の当時の日本での呼称)の真っ只中。満州のどこそこで陸軍が勝利したとか、グァム沖でイギリスの軍艦を沈めたとか、皇軍の快進撃が大本営から日々発表されては新聞やラジオが騒ぎ立ていた。口では兵隊を讃え旗を振ったりしていたが、当時の私はそういうものに一種のうそ臭さを感じていた。反戦とかそういう類のものではない。きっと、いつ召集令状が来るか怯えているうちに、心が弱っていたのだろう。

結局、米国との戦争は44年のうちに終った。一向に終わらない欧州の戦争に兵力を割くために、米国は対日戦争計画を修正したのだそうだ。本来どうするつもりだったのかは知る由もないが、米軍はオーストラリアやハワイ(との交易路)を守れる最低限のラインを定めてその中に艦隊も兵隊も引っ込めた。日本も日本で太平洋は西と南が守れれば良くて、とにかく中国大陸優先という陸軍の方針転換があったとかで、その先に立ち入ろうとはしなかった。

//解説:実史の太平洋戦争当時、日本は同時に複数の戦争をしていました。大陸(中国)の//

//国民党・共産党軍、その他軍閥、さらには北のソビエト連邦、太平洋の東のアメリカ軍、//

//インドシナより西ののイギリス植民地軍などです。本作の世界でも基本的に同様です。//

チリだかアルゼンチンだか、とにかく南米の中立国の仲介で停戦が執り行われ、太平洋は真っ二つに割かれたまま戦争が終った。新聞はこれを皇軍大勝利と報じ、国内が湧いたのを覚えている。艦隊が日本に帰港し、兵士たちが家族と再開している写真が連日新聞を飾った(私も叔父を出迎える為に横須賀まで行った)。

何より嬉しかったのは、もう召集令状に怯えないで済むと思えたことだった。あまりにも嬉しくて、それまで後ろめたさから自粛していた観劇に女の子を誘って行ったりもした。

だが喜びもつかの間、私のもとにも召集令状が来た。停戦が成立してから2週間後ぐらいだったと思う。

太平洋での戦闘活動が終息し、太平洋艦隊の手が空いたいっぽう、陸軍はさらなる人員を欲していた。派兵から20年近く経つ中国大陸戦線は未だ解決の糸口が見えず、南方戦線向けに大陸から引き抜いた戦力は全てを戻す訳にも行かない状況で、関東軍の将官たちはさらに戦線を南北に拡大しようとしていた。海軍は遠洋での活動頻度が下がったとはいえ、未だ中国やソビエトとの戦争は継続中であり、兵力を増やすことはあれど手放すことは断じて無いという方針であった。

そういう経緯で私も兵隊をやることになった。

といっても、銃を担ぎ塹壕を掘るような真っ当な兵隊稼業はしなかった。当時から大学で生物学の研究をしていた私は、防疫部隊で研究補助に当てられた。未修了の大学生だったら鉄砲玉として戦っても仕方ないというところ、かなり幸運だったかもしれない。

現時点を以って陸軍の研究は継続中なので、当時の詳しい話は人に言えない契約なのだが、私が居たのは関東軍防疫給水部の大連支部、通称319部隊というところである。現地に居た頃はあくまで研究助手だったので研究内容に精通していた訳では無いが、大連では主に防毒関連の研究をしていた。この時期に知り合った人たちに、後々おおいに救われることになる。

ぼうっと記憶を巡っているうちにずいぶん時間が経った。時計は日本時間で午後2時を指している。

私は元来昼寝などできない人間なので、さっきから寝ないで天井を見つめ続けている。くすんだ白い板材に、小さな白熱灯が吊してある。昼過ぎと言えどこの部屋には窓が一つしかないので、本を読んだりするには点灯させる必要がある。

ユラッ、と船が揺れる。そういえば外が暗くなってきた。海が荒れだしたのか。確かめる気はないが、今頃船長は船員たちに指示を出しているのかもしれない。

一定間隔の揺れが眠気を誘い、私はいつしか眠りについていた。

そこは壇上だった。私は自分の研究を発表している。

皆が笑っている。にこやかに笑っているのではない。私を指して嘲笑しているのだ。

ある者は手をたたいて笑い、ある者は呆れ顔で退出していった。

不意に、最前列に座っていた男が立ち上がった。彼は壇上に上がってくるや私からマイクを剥ぎ取り、私の研究が如何に愚かで、そして全く無意味であるかを事細かに説明していった。傍聴席からは賛同の声が聞こえる。私は壇上から引きずり降ろされ、ついに会場からつまみ出されてしまう。

目が覚めると、全身汗だくであった。

外は完全に真っ暗で、小さい窓を雨風が叩きつけている。

夢で見ていたのは、私が軍を抜けた頃の事だ。

1948年、元々4年の任期付契約であった私は軍に残って大連に留まるか、東京に帰るかの選択を迫られていた。その頃になると中国共産党との戦闘は国境線が固まり、衝突の回数も減っていたし、ソ連も進行してくる心配は薄いとされていて、余剰になった兵隊の帰還が始まっていた。

私はというと、大連での生活は内地の以上に快適で気に入っていたのだが、大学からの復学の席を用意してくれるという提案もあり、一旦帰国することになった。一旦というのは、その後再び軍の研究所に戻る可能性があるという意味だ。もっとも、実際に戻るとは思っていなかったが。

同年の暮、私は東京に戻った。復学といっても、徴集の段階で単位も足りていたので、あとは論文を描き上げるだけだったのだ。

私は東京に着くや、学生時代にやっていた研究を再開した。2ヶ月前に私の研究室にやってきた村田とかいう役人の言うとおり、ミツリンウナギという生物に関するものだ。

このミツリンウナギという生物は、実のところ生態が殆ど分かっていないのだ。分かっているのは、7月の1度めか2度め満月の夜に南カリマンタン島のマッカサル海峡側の海岸に現れる陸棲の生物だということだ。観測例もこの場所以外では無く、普段何処で何をしているのかもハッキリしない。形状は細い体にヒレのような四肢のある、まさに鰻のような姿だ。だが、数少ない目撃例によれば全長は5m近くになるため鰻のようには見えないらしい。

”らしい”というのは、実は私は現物を見たことがないのである。無論、断裁されてホルマリンに付けられた体組織の破片サンプルは見たことがあるが、生きている姿を見た研究者、というより日本人は居ないだろう。それだけについ最近まで幻だと言われていた生き物である。大学にあった標本(数百万=現在の数千万ほどしたらしい)も定期的に作り物疑惑がかけられる。

そんな存在がふわふわした生き物をテーマにしたからか、私の研究は学会によって徹底的に否定されてしまった。さっき見ていた夢も、夢に特有の過剰な脚色を除けば概ね事実である。

あんな否定のされ方をして、出入り禁止まで食らったのだ。研究者としてはもう死んだも同然、人間としても死んでしまおうとすら考えた時期もあって、当時は本当につらかった。

そんなどん底の私に声を掛けてくれたのが、319部隊の頃の上司であった。

国民党の戦争にケリが付き、準戦時体制となった関東軍にあって、関東軍防疫給水部他いくつかの研究部門は、満州病疫衛生研究所として拡張再編成されていた。

彼が口添えをしてくれたお陰で、私は補助研究員として復帰することができた。その気があるなら仕事の合間を使ってミツリンウナギの研究を続けてもいいと言われたが、到底そんな気は起きなかった。

これは後々上司から聞いたことなのだが、私が居た日本の学会の長(学閥の長でもある)は、対米開戦時に研究を中断され、別の研究に従事させられたりして軍に良くない感情を抱いていたのだそうだ(上司はもっと直接的に、”恨み”という言葉を使っていた)。つまり、元軍属の私が研究者をすることが気に食わなかったという訳だ。かくもくだらない理由で研究も顔も潰されたのかと思うと腹も立ったが、ここ(大連)でのくらしの中ではどうでもいい事だった。

大連の暮らしが肌に合ったのか、現地人の気質が私に合ったのか、どっちにせよこっちでの暮らしは快適そのものだった。

数年後、私に機会が巡ってくる。

補助研究員から昇格し、研究員、主幹研究員と出世していった私に、新京大学から助教としてのお誘いが来たのである。と言っても、私は学位が無いので、まずは補助教育員として大学で研究を行い、新京の学会で発表するというものであった。

学会という場所に悪い思い出しか無い私としては迷いを感じる話だったが、受けない理由もない。

かくして10年弱、大学で過ごして現在に至る。

思い返してみると、いろいろあった。

時計は7時を指していた。腹はそれほど減ってないが、食堂に行こう。

私は元来昼寝などできない人間なので、さっきから寝ないで天井を見つめ続けている。くすんだ白い板材に、小さな白熱灯が吊してある。昼過ぎと言えどこの部屋には窓が一つしかないので、本を読んだりするには点灯させる必要がある。

ユラッ、と船が揺れる。そういえば外が暗くなってきた。海が荒れだしたのか。確かめる気はないが、今頃船長は船員たちに指示を出しているのかもしれない。

一定間隔の揺れが眠気を誘い、私はいつしか眠りについていた。

そこは壇上だった。私は自分の研究を発表している。

皆が笑っている。にこやかに笑っているのではない。私を指して嘲笑しているのだ。

ある者は手をたたいて笑い、ある者は呆れ顔で退出していった。

不意に、最前列に座っていた男が立ち上がった。彼は壇上に上がってくるや私からマイクを剥ぎ取り、私の研究が如何に愚かで、そして全く無意味であるかを事細かに説明していった。傍聴席からは賛同の声が聞こえる。私は壇上から引きずり降ろされ、ついに会場からつまみ出されてしまう。

目が覚めると、全身汗だくであった。

外は完全に真っ暗で、小さい窓を雨風が叩きつけている。

夢で見ていたのは、私が軍を抜けた頃の事だ。

1948年、元々4年の任期付契約であった私は軍に残って大連に留まるか、東京に帰るかの選択を迫られていた。その頃になると中国共産党との戦闘は国境線が固まり、衝突の回数も減っていたし、ソ連も進行してくる心配は薄いとされていて、余剰になった兵隊の帰還が始まっていた。

私はというと、大連での生活は内地の以上に快適で気に入っていたのだが、大学からの復学の席を用意してくれるという提案もあり、一旦帰国することになった。一旦というのは、その後再び軍の研究所に戻る可能性があるという意味だ。もっとも、実際に戻るとは思っていなかったが。

同年の暮、私は東京に戻った。復学といっても、徴集の段階で単位も足りていたので、あとは論文を描き上げるだけだったのだ。

私は東京に着くや、学生時代にやっていた研究を再開した。2ヶ月前に私の研究室にやってきた村田とかいう役人の言うとおり、ミツリンウナギという生物に関するものだ。

このミツリンウナギという生物は、実のところ生態が殆ど分かっていないのだ。分かっているのは、7月の1度めか2度め満月の夜に南カリマンタン島のマッカサル海峡側の海岸に現れる陸棲の生物だということだ。観測例もこの場所以外では無く、普段何処で何をしているのかもハッキリしない。形状は細い体にヒレのような四肢のある、まさに鰻のような姿だ。だが、数少ない目撃例によれば全長は5m近くになるため鰻のようには見えないらしい。

”らしい”というのは、実は私は現物を見たことがないのである。無論、断裁されてホルマリンに付けられた体組織の破片サンプルは見たことがあるが、生きている姿を見た研究者、というより日本人は居ないだろう。それだけについ最近まで幻だと言われていた生き物である。大学にあった標本(数百万=現在の数千万ほどしたらしい)も定期的に作り物疑惑がかけられる。

そんな存在がふわふわした生き物をテーマにしたからか、私の研究は学会によって徹底的に否定されてしまった。さっき見ていた夢も、夢に特有の過剰な脚色を除けば概ね事実である。

あんな否定のされ方をして、出入り禁止まで食らったのだ。研究者としてはもう死んだも同然、人間としても死んでしまおうとすら考えた時期もあって、当時は本当につらかった。

そんなどん底の私に声を掛けてくれたのが、319部隊の頃の上司であった。

国民党の戦争にケリが付き、準戦時体制となった関東軍にあって、関東軍防疫給水部他いくつかの研究部門は、満州病疫衛生研究所として拡張再編成されていた。

彼が口添えをしてくれたお陰で、私は補助研究員として復帰することができた。その気があるなら仕事の合間を使ってミツリンウナギの研究を続けてもいいと言われたが、到底そんな気は起きなかった。

これは後々上司から聞いたことなのだが、私が居た日本の学会の長(学閥の長でもある)は、対米開戦時に研究を中断され、別の研究に従事させられたりして軍に良くない感情を抱いていたのだそうだ(上司はもっと直接的に、”恨み”という言葉を使っていた)。つまり、元軍属の私が研究者をすることが気に食わなかったという訳だ。かくもくだらない理由で研究も顔も潰されたのかと思うと腹も立ったが、ここ(大連)でのくらしの中ではどうでもいい事だった。

大連の暮らしが肌に合ったのか、現地人の気質が私に合ったのか、どっちにせよこっちでの暮らしは快適そのものだった。

数年後、私に機会が巡ってくる。

補助研究員から昇格し、研究員、主幹研究員と出世していった私に、新京大学から助教としてのお誘いが来たのである。と言っても、私は学位が無いので、まずは補助教育員として大学で研究を行い、新京の学会で発表するというものであった。

学会という場所に悪い思い出しか無い私としては迷いを感じる話だったが、受けない理由もない。

かくして10年弱、大学で過ごして現在に至る。

思い返してみると、いろいろあった。

時計は7時を指していた。腹はそれほど減ってないが、食堂に行こう。

食堂はちょうど船員たちの食事の時間が終わった頃合いで、がらんとしていた。私は夕食の盆を受け取ると、床にボルト打ちされた長机長椅子に腰掛けた。

これは盆に目を落とすまでもなく(特有の臭いで)分かることだったが、今日の食事も海鹿であった。昼も海鹿だっただのに、こう続いてはさすがに苦痛だろう。他の客(は殆ど居ないにしても)や船員から苦情はでないのか。この脂っこい肉の固まりに私はとっくに飽きているぞ。

『おや、またご一緒しましたね』

私がブツブツ言いながら箸で肉片をつついていると、斜め後ろから声が飛んできた。男は多少ヨレた白いシャツに黒いズボン姿で、他の船員とは全然違う印象だった。もしかしたら客かもしれない。それはともかくとして、私はこの男に見覚えがなかった。

『はて、あなたは?』

『ああ、話すのはこれが始めてですね。申し遅れました、私はこの船で補助航海士をやっております飯村というものです。』

なるほど、艦橋要員なら小ざっぱりした服装なのも頷ける。

『ああ、船員の方でしたか。私は坂本と言います。大連の大学で教授職をしております』

私と飯村は互いに自己紹介を済ますと、向かい合わせで座った。

『ときに坂本教授、渡航はどういった目的で?やはり探検…いえ学術調査ですか?』

雑雑談談のなかで飯村はそう訪ねてきた。探検という言葉が聞こえたが、この男は私に何を想像しているのだろうか。いや、奇妙なことだが探検という言葉は今回に限り合っているような気もする。

『ええ、学術調査ということで間違いないです。農商省の計画らしいのですが、なんでも狩猟資源を探しに行くのだそうで』

飯村は私に興味も津々、顔を近づけて私の話を聞いている。うんうん、と頻繁に頷いているのは、早く続きを話せという意味だろう。

『狩猟資源、というのは要するに肉が食える動物のことなんですが、私が探せと言われている動物はその、牛や鹿と違い極めて希少なので、あまり役には立たなさそうです』

飯村は話に満足したようで、鼻をフゥーっと鳴らすと話し始めた。

『なるほど国家の命運がかかる偉大な仕事というわけですね。さすが教授先生というだけはある』

この男は何を聞いていたんだ。それとも私は本当に偉大な仕事をしているのか?

私は皿の上の肉塊を箸で引きちぎり、口に入れて飲み込んだ。

『飽きましたか?』

私が皿の上の肉片をつまらなさそうに啄んでいると、飯村が笑顔でそう聞いてきた。肉の話である。

『さすがにこう続くと、つらいものがあります。最初は物珍しさで進むんですが、正直な所しばらく見たくもない』

そう答えると、飯村はさらに嬉しそうな顔で続ける。

『海鹿の肉なんて、陸ではそうそう食べませんからね。いや、船の上でだってこんなに頻繁には出ませんよ、本来であれば』

私が飯村の言葉の意味を捉えかねていると、察したように彼は続けた。

『海鹿といえば大抵は缶詰に入って売られているものですよね。でも先生、この食堂で出しているのは缶詰の肉じゃない』

『冷凍ですかな?』

『冷凍には違いありません。でも切り分けられた、ブロックの肉でもない』

さっきからこの男、何が言いたいのだろうか。海鹿の丸ごと一匹が船に積んであるとでもいうのか。

『ここだけの話にして頂きたいんですが、大連に向かう途上、海鹿の生体を一匹拾い上げまして』

『じゃあ丸一頭がここに!?』

私は思わず声を上げてしまった。食堂に居る何人かの船員や客がこちらを見る。

『しっ、声が大きいです。』

『……失礼』

驚いたのにはわけがある。海鹿という生き物は大型のトドに似る海棲動物だというのは既に話したことと思うが、その体長は生体で5メーターに届くものがあるほど大きいのだ。私は縮小サイズの骨格標本でしか知らないが、その実物を見れるとあれば、これは生物学者としては興奮しない訳がない。加えて、この生き物は2度の大戦を経て作られた、いささか煩雑な国際条約の保護下にあり我々日本人は捕獲ができないのだ。

条約成立の詳しい政治的経緯は知らないが、要約すると以下のようになる。

・東南アジア地域に生息する動物のうち特に貴重なものを特定保護動物と定める

・特定保護動物の殺傷を禁じる

・例外として、特定保護動物の生息地を住居とする住民はこの保護条約の制約をうけない

・その他例外として、殺傷が許可される条件を以下…

この条約で保護される保護動物というのは、漢方生薬の原料になるもので、当時中国から金を巻き上げんとしていた英国他列強が締結したのだった。日本も批准しており、戦時中も特に見直されることなく今日まで続いている。だからこそ海鹿の捕獲は問題であり、興味半分驚き半分で声が出てしまったのだ。

『それは、その、国際法違反には当たらんのですか?』

私は声を潜めて言うと、飯村は笑顔で答えた。

『捕獲したのではなく、死んでたのを拾ったんですよ』

『それはセーフなんですかね?』

私の問いかけに飯村は、ははは、と笑た。

『もし問題になったら困るから、船員総出で食い潰しているのですよ』

夕食を終えた私達は食器をさげると食堂を出た。私がこの後の時間の潰し方を考えていると、飯村が小さな声で言った。

『もしお暇なら、明日にでも拾った海鹿の現物をお見せしますよ。ただし冷凍庫なので、少々寒いですが』

船にいても到着まで暇なことがわかっている私は、飯村の提案に応じる旨を伝え自室へ戻った。

23時48分。ベッドから起き上がって見た時計は、ちょうど船長との約束の時間帯を指していた。私は真っ暗な部屋の中で靴を履き、デッキへ向かった。上着も必要かと思ったが、夜風は暖かく不要だった。目的地は近い。

船長は"幽霊が出る"と言っていた。その正体について彼は知っているようだったし、それは秘密のことなんだとも言っていた。これは大変気になる……かというとそれ程でもなく、どちらかと言えば怪談話に興味はなくて、殆ど付き合いで来ているのだが、夜中に起きて外を歩いているのだから少しは楽しまなくては。

などと考えながらデッキへ出ると、既に長田船長が待機していた。手すりによりかかり、タバコをふかしている。

『お待たせして申し訳ない』

『うんにゃあ、まだ時間にはなっとりませんがねえ』

私が後ろから声をかけると、船長はまだ半分以上残っているタバコを海に投げ、嗄れ(しゃがれ)声で言った。

『タバコ、よろしかったんですか?』

私が尋ねると船長は笑いながら答えた。

『こん歳でお恥ずかしい話ですが、私はタバコっちゅうのがどうにも苦手で、未だに吸えんのですわ。今んは練習ですが、やっぱりダメいかんもんで』

船長は涙を流している。60台も後半にとあたろうかという年齢の男が、タバコをふかして涙ぐんでいるというのは滑稽だ。

『あなたの年代でお吸いにならないというのは、珍しいですな』

『潜水艦は禁煙なもんですけ』

私の問に船長は咳き込みながら答えた。

聞けば、この船長はもとは潜水艦の船長をやっていたのだという。戦後は除隊して後に復員船の船頭になり、そのまま船会社で働いているそうだ。初対面で感じた風格は本物だった。

『それで、例のものは見えますか』

私は本題を切り出した。

『ここいらの海域は多いと思っとったんじゃが、今日はあんまり居ませんのう』

『じゃあ、少しは居ると?』

船長はデッキの手すりから半身を乗り出し、海面が真下になるように覗きこむと『ほれ』と言って私を促した。私も同じように下を見るが、船で砕けた白波の間に暗い海面が覗くだけだった。

『何も見えませんが?』

『よぉく見てみんさい』

白波の間、吸い込まれそうな黒をした暗い海面に目を凝らすと、それはあった。無数の青白い光の粒が、遠く海面下で小刻みに動いている。各々の光は弱くすぐに見失うが、一つが沈んでは別の光が浮き上がってくるようだった。海面下の小宇宙とも言うべきこの輝きを私は知っている。発光性のプランクトンだ。

『船長、私が思うにこれは群遊微生物だ。そのうちの特に、ホタルのような発光のものがこう見えているんですよ』

『今夜はいっぺんも見えん』

『え?』

『今光っとる青いのが虫だっちゅうんは知っとります。これは幽霊ではなか』

どうやら、この微生物たちがお目当ての幽霊ではなかったようだ。ではどんなのが来るというのだ。深海魚か。私としてはもう充分に大自然を堪能したし、帰ってもいいぐらいだったが、それが居るというなら自分の目で見ておきたいと思うのが学者というものだろう。

『船長、教えてください。その幽霊はどんな形なんです』

『何とも難しいですのぅ。鳥のような、人のような、骨ばって…』

『(鳥?人??)』

それらは完全に想定外だった。私としては、水面に人間の顔が映るとか、夜霧のうえに人が立って見えるとかそういうものを想像していたのだが、これは案外面白いかもしれない。

興味を掻き立てられた私は矢次に質問を送る。

『生物の姿が海面下に現れるということですか?』

『そいです。体がうっすら光っとりましてな、泳いでるのが見えるのですわ』

『光っているんですね!?』

海上から見て鳥か人に見間違えるということは、体長は最低数メートル、長いヒレか水かきと頭を持つ生き物ということだ。該当するのはトドやアシカだが、こんな南の海に出るという話は聞いたことがない。光るというのも奇妙だ。体が自然に発光するのか、件のプランクトンが体表面に群生しているのか。いずれにせよ何としても現物を見たいところである。はじめ、鳥という姿を聞いて水棲恐竜を思い出したが、とうに絶滅した生き物のことを考えるのは海に幽霊を見出すのとさして変わらない、馬鹿らしいことだと考え至り留めた。

私はさらに質問を重ねる。

『姿はトドやアシカには見えませんでしたか?大きさはどの程度だかわかります?光は――』

そこまで言った時だった。船長が『おった!』と叫び声をあげた。私は彼の示すほうを見る。

(イラストを挿入)

私達の目の前、船から数キロ離れたところの海面が、まるで海の下に満月でも現れたかのように眩く(まばゆく)光っている。

『あれは!?』

『あれがそいじゃ!』

海面から伸びる青白い"光の柱"は、暗い船上から見てもはっきり分かる速度でこちらに接近してきた。

『こっちに来る…』

光の柱は見る間に距離を縮め、船との間はもう数百メートルもない。

『それじゃあ、例の、鳥のようなモノはあの光の下に居るんですね!』

『普段はそうじゃが。だが今はわからん!あんなし大きいもんは見たことがない!』

ついに光の柱が船の脇、100メーターのところまできた。もう少し近づけば、水面下で光を放つ"幽霊"の正体を見ることが出来る。

『普段はもっと小さい?』

『先生の仰った通り、アシカぐらいの大きさですよ』

『直に見たんですか!?』

『普段はこんなに光ったりはしないですけ』

光の柱は真っ直ぐこっちに向かってくる。その姿は魚雷のようにも見える。が、大きさはそれをはるかに上回り、潜水艦だ。

『いけん、先生!このままでは衝突じゃ!手すりから離れんしゃい!』

だが、船長の言葉は私の耳には入らなかった。私の意識は光の柱の下、"幽霊"の正体に注がれていた。

ついにその時が来た。目前に迫った光の柱の根本を見んと、私は手すりから身を乗り出す。

『先生、危ない!』

船長が私の体を掴んで手すりから下ろそうとしたその時、私の目には"幽霊"の姿が一瞬だけ写り込んだ。

『ぶつかるぞー!』

船長の予測とは裏腹に船に衝突はしなかった。

『潜り抜けた!』

私は叫ぶや、手すりから飛び降り甲板の反対側へと走った。幽霊をもうひと目見ておきたい、その姿を目に焼き付けておかなくては――

40m強の短い上甲板を走り抜けるのにはさして時間を要さないが、光のほうがきっと早いだろうと、私はそう思った。しかし実際には、光は現れなかった。反対側について、手すりによじ登り海を覗きこんでも、そこで10秒、20秒と待ってもそれは出てこなかった。

『消えた…』

何分か待っても、そこは元通り静かな海のままで、月の光と湿った空気だけがただ漂っていた。

私は薄暗い白熱灯で照らされたベッドに倒れこんだ。船室もベッドも、起きた時と何も変わらずそこにあった。まるで、さっきまで起きていたことを否定するようにだ。

結局あの後2時間ほど手すりの上で粘ったが、幽霊は現れなかった。船の下で消えたのかもしれないが、それを確かめる方法がなかった。あれがまだ船の下に潜んでいるのではないか、そう考えもしたが、船長いわくそれはありえないのだそうだ。船の下に大きな生物が張り付いていれば、航行に多少とも影響する。だがその兆候は全くみられない、とそういうことだった。船員を怖がらせるような話はしないでくれ、という意味の釘を刺されたというコトでもあるだろう。

電灯のスイッチを捻り、光を最小にする。寝るにはこれぐらいがいい。

私の頭のなかには幽霊が消える直前、ほんの一瞬だけ見えた"本体"の姿が浮かんでいた。あまりにも短い一瞬だったので、本当にその通りの姿をしていたか強く問われると自信がないのだが、確かに何かしらは居たのだ。

船長はあれを鳥のようだと言った。両腕を延ばして泳ぐ、骨ばった姿だと。だが私が見たものは少し違った。あれは、鳥ではない。確かに骨ばって、というより殆ど骨格だけの姿だが、鳥よりももっとアシカやトドに近い形をしていた。でもアレを見た時、私の頭にはアシカなんかよりももっと姿が似ている生物の名前が浮かんでいた。ヒトだ。

空が白みだした。私は湿った南国の朝を感じずに済むように、小さな丸窓に布をかけた。そしてもう一度ベッドに横たわり、薄い上掛けを体にかけて目を閉じた。だが瞼の裏に浮かぶのは、あの一瞬に見た幽霊の姿だ。

巨大な人間が泳いでいた訳ではない。人間ではなく、人間の骨格というのが正しい。頭蓋骨があり、背骨、肩甲骨、その他あばらなどがある。実を言うと胸より下は青白い光で殆ど見えなかったのだが、それでも頭頂部や肩周りの特徴は人間に一致する。むろん、私の記憶が正しければ、という前置があるが。

外が妙に静かだった。もう長いこと聞き続けて、すっかり慣れていたはずの波に船が揺られる音も、長周期の揺れもいつの間にかなくなっている。船員に以前聞いた所では、この船はブルネイの沿岸海域を回って目的の港へ入るコースをとるそうだが、もう沿岸までついたということだろうか。布で覆った窓の隙間から吹いてくる風は、かつて来たジャングルを起想させた。

私はもう一度目を閉じ、幽霊の姿を思い浮かべた。あんな生物が居るだろうか。青光りする巨大な人の骨だなんて、ジュール・ベルヌですら書きはしない。では私が見たものは何だったのか。やはり見間違いか。

穏やかな波音と海鳥の鳴き声、それに低くて周期的なエンジン音が私を眠りへと引きずり込もうとしていた。外はきっと日が出ているに違いない。

眠りに落ちる前に、私はあれが見間違いだった可能性を考えることにした。そう、例えば白い頭蓋骨だと思ったのは白クジラの頭か、でなければクラゲだ。肩甲骨はエイで、骨はイルカやバラクーダがそう見えていたのかもしれない。いやきっとそうだ。考えれば考える程、そういう気がしてきた。そうに違いない。

早朝の爽やかな風にもまれながら、私は眠りに落ちた。

翌日の目覚めはお世辞にも良いとは言えない状態だった。まず、起床時間だ。昨晩の夜更かしもあったのでいつもどおりには起きられまいとは理解していたが、まさか昼飯が始まろうというときに目が覚めるとは。加えて昨晩、夜風に当たりすぎで腰を冷やしてしまったらしい。体を傾けようとすると背筋に違和感が出る。

ともあれ飯である。起き抜けの体では食欲も沸かないが、昼を逃すと夜まで空腹に耐えなければいけなくなる。それに、今日の昼を食った後に飯村と会う約束をしたのだ。海鹿の実物を見せてもらうという約束を。

昼になりむせるような暑さになってしまった部屋を出て、食堂へ歩いているとすぐに飯村を見つけた。

『飯村さん、どうも』

『これは先生、どうも。これから飯ですかな?』

『ええ。それより、この後のこと頼みますよ?』

『もちろん、忘れていませんよ』

合流した我々は食事をさっさと済ませ、冷凍室へと向かった。

彼の話では拾われた海鹿の体長は3メーター強で、首が食いちぎられていたという。生息地からはるか遠くの海で大型動物の死体を引き上げようなんて、普通は考えないものだが、何でも海鹿の皮膚の肌色が人間に見えたということらしい。

『こちらです』

飯村に案内されたのは厨房の奥、船が沈んでもここだけは破られないだろう、というぐらい頑丈そうな水密扉(中央にハンドルがついた頑丈なドア)だった。この奥が冷凍室になっていて、そのさらに奥に例の怪獣が横たえているのだという。。皮の手袋をして霜が張った取っ手を回すと、ガタン、という音と共に扉が開いた。

斬りつけるような冷気が足元を流れる。今は8月、氷点下まで冷却された冷凍庫内と厨房の気温差は大きく、結露で床が塗れ出した。

飯村のどうぞ、という声に促され入室する。

『うっ、うわぁあ!』

入室した私の目の前に、逆さ吊りにされ凍りついた顔が現た。そのインパクト、グロテスクに思わず声が出る。

私は寒さと驚きで奥歯をガチガチ鳴らしながら後ろを振り返り、飯村に尋ねた。

『い”っ、飯村くん、これが海鹿かね?』

すると彼はやや申し訳無さそうに答えた。

『失礼、先生、それは豚です』

もう一度見ると確かに、これは豚に違いなかった。叫び声まであげて、恥ずかしい思いをしてしまった。私はこの空気を流してしまいたくて、合間を置かずに続けた。

『ウブンッ、ということは海鹿はこの奥、棚の向こう側ですかな?』

『今、ご案内しますよ』

そしてそれは姿を表した。

『……これが?』

『ええ。すごいでしょう』

全長3メーター、幅2メーター弱の"塊"がシートの上に横たわっていた。だらしなく垂れ広がった肉は、昔に見たヤコペッティ映画に出てくる太り過ぎで歩けなくなった男を彷彿とさせた。いや、むしろこれは人間そのものだ。肌は白桃の実のような薄い色で、黄色人種のそれに近い。恐らく死んでからさして時間が経たないうちに冷凍されたのだろう。肉が削ぎ取られていること、そして首から先が無いことを除けば人間の死体に見間違えるかもしれない。もっとも、通常の人間の2倍強の大きさがあるわけだが。

『これが首?』

冷凍庫奥側、腕とみられる突起の間に骨と肉、それにいくつかの管の断面が覗いている箇所がある。首を食いちぎられていたというのはこの部分のことだろう。

『ええ、きっとサメか何かに食われたんでしょう』

『なるほど。この脇腹のえぐれているのは……』

『調理番が毎食そこから肉を削って持っていくのです』

脇腹には鋸で削り落としたような抉れがあった。キズからは今も僅かながら血が流れている。

海鹿の死体を見つめているうちに、私はあることに気がついた。確かめるように、私は海鹿の肌色の表皮にそっと触れる。皮膚は外見ほど硬くはないが、トドなどに特有の厚い脂肪の層も感じられなかった。人間同様の薄い皮膚があり、そのすぐ下に筋肉が詰まっているようだ。

海鹿に触れた指についた粘膜状のものを拭いながら、私は飯村に尋ねた。

『飯村さん、この海鹿は、普段は外に出しているのですか?』

『いいえ、捕まえてから向こう、ずっと冷凍庫に置いてありますが……それが何か?』

『じゃあ何故、この海鹿は全く凍っていないのですか?』

『え?そんなはずは……本当だ、なんででしょう』

飯村が海鹿の脇腹を突くと、柔らかそうな表皮が揺れた。彼は冷凍庫の入り口のほうを向きながら言った。

『私らがドアを開けた時に入った外の空気で溶けたんでしょうか』

『それは考えにくいですな。確かに外は暑かったが、私らが扉を開けていたのはせいぜい1分。海鹿が寝そべっているのは冷凍庫の奥、それも床の上だ。一週間以上ここに居たら芯まで氷漬けのはずなのだから、そう簡単に解けやしませんよ。むろん、最初から凍っていなかったというなら別でしょうが』

『やっぱりそうですよね。私が前に見た時は、表面は霜がびっしり貼ってガチガチだったので、最初から凍っていなかったということはなさそうです。誰かが湯でもかけたのか…』

『海鹿は知りませんが、死体が発熱するという現象はあります。内部で菌が繁殖して熱を出すんです』

『中が腐ってると?』

『ありえます。もし今後も海鹿の肉を食堂で出す予定なら、なるべく早く解体して、食える部分と食えない部分を分けるべきでしょうな。解体すれば発熱も止まるでしょう』

海の上を漂っていた巨大な動物の死体を、すぐ凍らせたからといって腐らないと考えるのは考えが甘いといえる。あの船長が許可したのだろうか。いやそもそもから言えば、生息地から遠く離れた海域を漂っていたかじりかけの死体を食おうと考えることが論外だろう。例え貴重なタンパク源であったとしてもだ。

冷凍庫の寒さが堪え始めた私は、観察会を切り上げることにした。

『飯村さん、私はそろそろお暇させてもらいます。珍しいものを見せて頂きありがとうございます』

それまで海鹿の傷口をぼっと眺めていた飯村は、こちらに向き直り言った。

『いえいえ、こんな食いかけの腐乱死体しか見せられませんで』

"食いかけの腐乱死体"という言い回しに思わずして吹き出しそうになる。奇妙ではあるが的確な表現だ。とはいえ、海鹿という生き物自体には全く興味をそそられなかった。面が拝めなかったのもあるが、あれだけではただ、ちょっと明るい肌の色をしたトドと変わりない。

『では、今扉を開けますね』

飯村が先頭で冷凍室の棚の間を抜ける。広くはない室内をぐるっと回ると、先ほど私に恥をかかせた豚が吊るされている一角に出る。そこに唯一の出入り扉がある。

『…なんだこれ』

私の前に立ち扉を開けんとしていた飯村が、不審そうに言った。

彼の肩越しにドアハンドルを見た。そこには厚さ3cmはあろうかという分厚い霜に覆われたドアハンドルがあった。それだけではない。ドアの周辺が局所的に分厚い霜で覆われていた。床などは積雪があったようだ。

『冷凍庫の内側はいつもこんなに結露するんですかな?』

綿入りの皮手袋をつけて霜を削り落としている飯村に私はたずねた。

『まさか。もっと大人数で長時間居たことがありますが、こんなにはなりませんよ。こりゃあたぶん、どこか隙間風が来てますね』

ちょうど霜が集中している部分の真上を見ると、銀色のダクトが下向きに伸びていた。ドアの前がちょうど送風口になっているのだ。これは動力式の冷凍庫では一般的なことで、出入口に冷風で幕をかけるようにすることで外気の流入を防いでいるのだ。

飯村はどこからか取り出した剥ぎを使ってハンドルまわりの霜を取り除こうとしている。霜と言っても、数センチも深くついてしまうと下は氷のようになってしまうのだ。

『それにしても、この短時間でこれだけの霜を作るだけの湿った空気が入ってきてたら、どこかしらで湯気になって見えていてもおかしくないんですがね』

ハンドルの軸周りの氷を叩き割りながら飯村が言う。彼が霜を剥がしている間にも、またすぐ別の霜ができ、厚く重なっていく。その速度は徐々にましており、今や送風口からは氷の粒混じりの真っ白い風が噴き出している。

白い風をもろにうけ、髪の毛や衣服に霜がつき始めた飯村が怒鳴るように言う。

『このままじゃまずいな!先生、申し訳ないんですが私がこの氷を剥がすあいだ、空気の入ってくる隙間を探して塞いでて頂けませんか!このままじゃ扉が凍ってふたりとも閉じ込められてしまう』

『可能な限り塞いでみるよ』

隙間が人の指ほどの径の穴だったらそれも出来ただろうが、壁いっぱいに広がる亀裂や建材の建付けの悪さからくる隙間だったら手に負えない。

だが、空気、もとい湿気の流入源はすぐに見つかった。冷凍の肉塊や魚が積まれた棚の向こうから、大きな蒸気の柱が立って見えたのだ。

『飯村さん、あれを!蒸気の柱だ!』

『あんなに…』

『私一人じゃ塞げそうもないから、そこらのコンテナを動かして蓋をしようと思うんだ!手を貸してください』

『分かりました!』

この時点で冷凍室内は濃霧にも等しい状態で、視界は2メーターもあるかというところだった。

私達は霜が張った床に注意しながら、空気の柱のある棚の裏側まで急いだ。冷凍室の奥には中身のよくわからない木製コンテナが積んであって、それを使って床か壁の穴を塞ごうという作戦だ。

だが、部屋の奥、棚の裏側にあったのは亀裂でも、穴でもないものだった。

『嘘だろう…』

湯気の柱を立てていたのは壁の亀裂ではなかった。もうもうと白煙をあげていたのは、先程まで私達が小突いていた海鹿の死体だった。

死体を覆っていた氷が解けて、周囲が水たまりになっている。そしておどろくべきことに、海鹿の死体に触れている部分の水たまりは沸騰しているではないか。死体からもシューシューという水滴が蒸発する音が聞こえる。

『先生、その、動物ってのは腐るとこんなに……熱くなるものなんですか?』

『いいえ、こんなのは見たことが無い。熱を出す菌にしたって、ある一定の温度を超えたら死んでしまうはずですから』

生物学の範疇から言えば起こりえない現象だが、私にはこの現象の察しがついていた。

『これは推測ですが、この死体の中で発生した可燃性のガスが酸素と反応して熱を出しているんではないかと思います。』

『爆発しないんですか』

『ガスが少しずつ組織、例えば皮膚の隙間から染みだして、それが外に出た瞬間燃えるんです。そうすると一気に爆発することはなく、少しずつじわじわ燃える。生き物では聞いたことがないが、ガス田の近くの沼地なんかではそういうことがあるんだそうです』

海鹿の発熱はさらに増し、死体を中心に冷凍室内の空気が対流している。私の説を裏付けるように対流風に乗って腐敗臭が流れてくる。

飯村が鼻を腕で被いながら言う。

『とにかく出ましょう』

確かに、ここには長居しないほうがいいだろう。この発熱の原因がガスにしろ、それ以外の何かにしろ、異常事態には変わりない。

飯村が続ける。

『火の程度は弱くてもこれは火災です。壁に穴がないとしたら、この部屋は気密がいいからふたりともすぐに酸欠になって――』

飯村が最後まで言い切らないうちに、部屋の電気が全て消えてしまった。停電だろうか。冷たい風の吹く真っ暗な部屋の中で、自分の足元も見えないのは想像以上に恐ろしい。さっきまで何ともなかった船の微弱な揺れに揺さぶられ、平衡感覚を損ねた私は尻もちをついてしまう。

『あいでっ、……この部屋には非常灯とかは無いんですか』

もうどっちに何があるか分からない暗闇に私は話しかける。返事は真後ろから帰ってきた。

『……今、明かりを付けます』

ガサゴソとポケットをまさぐる音の後、ライターを着火する音が聞こえた。火打ち石が弾かれる音が何度か続いたのち、私の後ろ側が明るくなった。ライターの炎にしては珍しく、白っぽい光だ。

私は床に手をつき、立ち上がって飯村のほうを見た。

『いやぁ、うっかり転んでしまいました。自分ももう若くないですな』

振り返ると、白い光に照らされた飯村が固まっていた。以外なことに、彼の手の中にあるライターは火が付いていなかった。ではこの光はどこから出たのか。

私が立ち上がって飯村に声をかけようとすると、冷凍庫の奥から金属が軋んで割けるような音が聞こえた。重たい金属音の合間にベチャ、ベチャという湿った柔らかいものが這う音もする。

『飯村さん、一体何が……』

呆然とする飯村の肩に手をかけようと近づくと、私の目にもそれが見えた。

『……死んでいたはずなのに』

飯村が小さな声でそうつぶやく。

そこに居たのは、海鹿だった。さっきまで床で横たわっていた首なしの海鹿が今、四つん這いになって動いているのだ。首も脇腹も欠損したままで、傷口からは血が流れている。そして停電の冷凍室を照らす青白い光の源こそ、その海鹿であった。

『あいつ、外に出る気だ!』

トド程もある巨体は上体ごと腕を振りかぶり、繰り返し壁を叩いている。鉄製の壁は耐え切れずにヘコミ、今にもひしゃげそうだ。

海鹿の放つ青白い光に、私は昨晩の出来事を思い出していた。海中を駆け抜けてきた幽霊が作った光の柱、この海鹿の放つ光はそれと同じだった。

『壁が!』

ついに壁が破られた。壁に出来た亀裂を陶芸細工でもするかのように押し広げると、海鹿は壁の向こう側、通路へと駈け出した。

『一体どこにいくつもりだ……』

『追いましょう、先生!』

海鹿は人間が小走りするぐらいの速度で去っていく。考える間もなく、我々も海鹿を追う。

海鹿の開けた穴から外に出る。冷凍室にいた時は冷却器の稼動音で気付かなかったが、外は喧騒の只中にあった。突如現れた怪物に逃げ惑う声かと思ったが、それにしては少し様子が違う。響き渡る船員たちの怒号は怯え逃げるというより、何か急ぎの作業をしているもののようだ。それに、通常の照明ではなく赤い非常灯が点灯しているのも気になる。

『先生、エンジンが回ってない!船体が停止してます!』

壁に耳を押し当てて何かを聞いていた飯村が叫んだ。どうやら冷凍室の中で停電が起こったとき、同じく外でも停電があったらしい。エンジンが止まって、電力供給が止まったのだ。

血の跡を辿って海鹿を追っている途中に、折れた廊下を走る船長を見かけた。向こうもこちらに気づいたらしく、引き返してこちらに走ってきた。

『船長!何があったんです』

私は大きく手を振りながら船長に尋ねた。

『急にエンジンが止まったとです!それ以外何も分かりませんが……飯村お前、今までどこに居ったが!』

『れ、冷凍庫に閉じ込められておりました!先生も一緒であります!』

『冷凍庫?……何故にそげなとこに入っとたんじゃ』

話が長引く予感があったので、私は話を遮って入った。

『その理由は後で私からします。それより今は海鹿を追わないと』

『海鹿?今度は生きとるんを拾ったっちゅう事ですか?』

『いえ、冷凍庫に入ってたやつが生き返ったのです。停電の原因もたぶんそれです』

『はぁ』

半信半疑の船長を引っ張って、一同は海鹿の後を追った。血の跡は船の上部構造の階段を抜け、左舷デッキ上、海に接する通路に続いていた。このまま海に飛び込むつもりだろうか。

一同が海側通路に差し掛かった時、船が大きく左側に傾斜した。

厚い鉄板が軋む轟音が船全体に響く。

私の歩いている両舷連絡通路はは40度近い傾斜になり、床が濡れていたのもあって滑り落ちてしまった。

『先生!』

船長と飯村は手すりや壁を掴んでいるので落ちなかったようだ。二人は私に手を伸ばして叫ぶが、もうどうしようもない。傾斜に沿って下るとどんどん速度が増す。

この先滑り続けると手すりに当たる。万が一手すりをすり抜けてしまうと、その先はもう海だ。ムチ打ちになっても何でも、手すりの棒を掴まなくては。

構造部中央を抜けて左舷海側通路に差し掛かると、そこには想像したのとは異なる景色が広がっていた。

『……やっぱり下に居たんだな』

昼過ぎの太陽のもとでも分かるほど強く青白い光を放つ巨大な生物、それは私が昨晩に見た巨大な骨格

だった。骨の作りは人間そのもので、寸法だけをそのまま数十倍にした姿だ。

骨格は上半身だけを海から出して、両腕で船を掴んでいる。だから船が傾斜したのだ。

私がその骨格に見とれていると、手すりは既に目前だった。

『うおっ』

ガツン、という音と共に手すりに足がついた。着地大成功だ。

私は再び骨格のほうに目線を戻した。廊下の天井が邪魔でよく見えないが、骨格の上部、頭蓋骨にあたる部分が僅かに動いた。すると骨格は両腕を船から離し、海に沈んでいった。そのまま去ってしまうのかと思ったが、肩下ぐらいまで水に入ったところで沈むのをやめたようだ。

『あ……』

骨格の目線の高さがちょうど、私の居る通路と同じになった。だが骨格の目当ては私ではないようだ。私から100メートルほど離れた通路上で、何かが動くのが見えた。私達が追ってきた海鹿が姿を表したのだ。

骨格が海鹿に手を伸ばす。骨格の手が触れた手すりがひしゃげ、姿勢を回復したばかりの船が再び揺れる。

骨格が伸ばした手に海鹿が乗ると、骨格は羽織った青白い光をいっそう強め、背泳ぎのような格好で船から遠ざかっていった。200mも進んだところで骨格は頭の天辺まで水に浸かり、見えなくなった。

『先生、先生!大丈夫ですか!?』

水平を取り戻した廊下を船長と飯村が走ってきた。私は腰が抜けてしまったらしく、二人に肩を支えられながらなんとか立ち上がった。

私はたった今起こった出来事について、二人に尋ねた。

『今のあれ、見ましたか?』

二人は私の興奮した語気に戸惑ったような顔で答えた。

『いや、私らはしがみついてるのがやっとで、何も見えませんでしたが…』

『クジラと衝突でもしたんですか?』

信じられないことに、この二人は今の出来事を全く見ていなかったようだ。

私は今起こった出来事を一字一句正確に説明すべきだろうか。それは信じてもらえるのだろうか。いやそもそも、昨晩と今私が見た"骨格"は実在するのだろうか。考えれば考える程、今目の前で起こった出来事を説明する自身が失せていった。

『そういえば、海鹿はどこです?』

私は昨晩と今の、この船での出来事を自分だけのものにすることを決めた。

『ああ、海鹿ならたった今、あの手すりがひしゃげているところから海に飛び込んだんだよ。よくは見えなかったが、大きな鯨に船が乗り上げていたせいで、船が傾いたらしい。いや、驚いたよ』

船長と飯村は顔を見合わせて言った。

『そりゃあすごい』

あとには船だけが残った。

兵隊の勤務には腹の立つことがいくらかある。例えばそれは上官の理不尽な命令や、意味のないしごきだ。だがそれは歩兵学校時代を過ぎてしまえば、さほど気にならない。今日俺が腹を立てているのは、船の遅延だ。

ここはカリマンタン島の東部、パリクパパン市の一般港船着場だ。船着場といっても、埠頭に桟橋というのではなく、東京駅を小さくしたような立派な建物が建っている。関税や入国管理局がひと通り入っているのだ。言ってみればこれは"海の駅"だろう。

その海の駅の正面ロータリーに停めてある旧型の軍用車の運転席で、ダッシュボードに足をかけて、くわえタバコで寝そべっているのが俺だ。こうして一日中待つのがここ数日の任務で、かれこれ3日ほどこうしている。

『向井伍長、帝国軍人らしくちゃんとしたまえ』

日除けに被っていた帽子をのけると、俺の顔を覗き込むように見ている若造(といっても俺と一回りも違わない)の顔があった。俺は足と背もたれを戻し、直座で敬礼をしてみせた。

『失礼いたしました!!』

『北の岬に配置した見張りの兵から情報は無いが、私の勘ではそろそろ来るという気がする。弛まずに待機すること』

『ハッ!!』

この若造は名前を井端という。歳は25,6で俺より3つ下だが、それでも少尉だという。要するに士官学校を出たてという訳だ。なぜ俺がこんな少尉殿と一緒に船着場で待機任務をしているかといえば、ある人を待っているからだ。

事の発端は先週になる。その時俺は台湾に居て、プユマ族の居留地を移動するとかいう任務についていた。正確には就こうとしていた、だ。台湾に到着して、活動準備が終了してさあ行くぞという時に、辞令が下ったのだ。行き先はインドネシア国、カリマンタン島。それ以外は何も知らされていなかったが、俺と俺の所属分隊は翌々未明には現地についていた。そこで準備を済ませた後、今回の任務で護衛対象となる人物と合流せよという運びだったのだが、その人物を乗せた船が原因不明の遅延をしているため開店休業状態になっているのだ。

この島に到着した俺たちを一番に出迎えたのが、この井端という少尉だ。

『少尉殿、少尉殿はこの後はどのようなご予定でしょうか』

『私はそっち(海の駅を指しながら)の待合室で待たせてもらう。』

俺は知っている。あの建物の中は冷房がかかっているということを。

『了解であります。…向井伍長はこれより待機任務を再開致します!』

再び炎天下、屋根のない車での待機任務が始まった。俺は少尉が建物の奥に引っ込むのを確かめると、背もたれを倒し靴を脱いで、先ほどと同じ体勢を作った。

俺の待っている人間が誰で、この先俺たちが任される任務が何なのかについての詮索は一旦やめて、一眠りすることにした。どうせ来るまい。

目を帽子で覆ってしまうと、赤道帯の濃藍色の空も、照りつける赤い太陽も無い、音だけの世界になる。そこにあるのは時折聞こえる貨物線の警笛と、遠く隣の漁港の喧騒だ。

ここいらは元々オランダの植民地だった。19世紀後半になってここで油田が発見され、大きな精製施設と都市が出来上がった。欧米や日本のその他の植民地と同じく、宗主国風の建物が作られ、征服者の故郷が再現された。だから、この街の建物を見ていると時々、自分がヨーロッパに来たのではないかと錯覚することがある。もっとも、そんな錯覚は数秒と保たずに引っ込む。1942年に日本軍がここいらの一帯に侵攻した時に、この街の外観は半分ほど失われたという。その後の日本統治の10年間と、インドネシア国の数年間に行われた復興政策や都市計画によってこの街の中心街は以前とはぜんぜん違う場所に移されている。そこに建っているのは東京やにあるような、野暮ったい作りの建物ばかりだ。旧市街も侵攻時に日本軍が行った砲撃や終戦間際の米軍による高高度爆撃でいくつか壊され、できた隙間にこれまた野暮ったいビルディングが建っている。日本人として、まして帝国軍人としてこういう考えを持つのは好ましくないとは分かっているが、新しい街を俺は好きになれなかった。むろん、旧市街が健在の頃に実物を見た訳ではないが、見ることが出来ていたのならそれは素晴らしいものだっただろう。

俺は左胸ポケットからタバコを一本出すと、口にくわえた。それから右ポケットをまさぐってライターを探すが、ヨレヨレの軍服のポケットには糸くずしか入ってなかった。

『あれ?どこやったっけ』

そんなボヤキを上げたながらズボンのポケットや助手席、ダッシュボード、車の床を探すが、どうにも見つからない。出るときは確かに持っていたはずだし、そもそもさっき一本吸ってたのだから持ってない訳が無いだろうが、とにかく失くしてしまった。記念品というわけでもなし、失くしたこと自体は気にならないのだが、火が無いのが困る。俺は今タバコが吸いたい。

『ったくしょうがねえな』

俺は周囲に目をやった。火を借りられそうな人が居れば、借りてしまおという考えだ。だが、真っ昼間だというのに見渡す限りに人は居なかった。

『だよなぁ…』

背もたれによりかかり、火のついていないタバコをポケットに戻す。

南の国、例えばここインドネシアがそうなのだが、熱帯に属する国の人間というのは昼間あまり外に出たがらない。理由は単純で、昼間は暑いからだ。暑い昼間は家の中で休んで、早朝と夕方から夜にかけて働くのが熱帯地方の流儀なのだが、日本人や欧米人にはそれが怠け者の生活習慣に見えてしまうので、時に火種になったりもする。

例えば土木工事をするにして、日本人の現場監督が現地の労働者を使う場合があったとする。この場合監督は十中八九日本型の、朝8時前から工事を始め、12時から45分の昼休みをとり、5時まで働くという労働形式を前提に工期を設定するし、作業員にはそれを要求する。ところが前述の習慣があり作業員は昼間は12時から15時ごろまで休みをとる。監督が何を言っても、こればかりは変えられない。監督はこれを怠慢、場合によっては現地民による集団サボタージュだと考える。もちろん現地民の労働意欲が低いのは他にも原因がるが、日本軍による南進(と軍相手の商売をする日本企業進出)の直後から数年間は、被雇用者である現地民と、雇用者である日本人の間にこの手のトラブルがつきものだった。俺に言わせれば、この手のトラブルは日本人の無理解と、歩み寄りの姿勢の欠如に全ての原因がある。

世間じゃ万族協和だの共栄圏だのと言っているが、多くの日本人は他のアジア人と接するときに彼らを見下している。葉っぱと樹皮で出来た家に住んで、森の果物と野生動物を食べて生きている未開人だと考えているのだ。そういう生活をしている人が居ない訳でもないが、少なくとも日本人が接する現地人というのは都市に住み、初等教育を修了した人間も多くいる。そういう日本人の傲慢さ、いい加減さが、南進で欧米列強から奪い取った植民地の経営の最初の五カ年が全く上手く進まなかった原因なのだ。

俺はダッシュボードを漁るのを止めて、もういちど周囲を見回す。やはり誰もいない、そう思い視線を戻したその時、視界の隅に動くものが映った。動きがあったのは駅の敷地と隣の市場を隔てる小さな藪の中だ。俺は身を固め、その辺りをじっと見つめる。が、動きはない。

実務経験のある兵隊、なかでも大陸での従軍経験がある40代以上の隊員は特別にそうなのだが、小さなものの動きに必要以上に敏感になる。例えば、小指ほどの羽虫が10メーターも離れたところで飛び立ったとして、しかもしれが視界の隅にしか映らなかったとしても、彼らは見逃さないし、場合によっては小銃を向けて引き金を絞っているだろう。彼らと言ったのは、俺はその集団に含まれていないからだ。

中身は見えないが、藪の草が再び揺れる。風ではない。

ここは戦地ではないし、俺は歩哨に立っている訳ではないので物陰ごとき気にする必要も本来はないのだが、俺は先月台湾で読んだ新聞の記事を思い出して判断に迷っていた。記事には、日本軍将校が殺されたと書かれていた。今はインドネシア国政府の直接統治であるとはいえ、軍は依然駐留しており、軋轢がない訳ではない。件の殺人以外にも、個人的な怨恨から来る殺人はここでは定期的に発生していると聞く。

『ああっ、畜生…』

俺はそっと車から降りると、ベルトから警棒を引き抜いた。拳銃のほうが良いに決まってるが、帝国軍には兵卒に拳銃を装備させる規則も資金もない。

腰を低くして、静かに藪に近づく。いいや、分かっている。藪に潜んでいる暴漢が俺を狙っているなら、俺が腰を低くしても意味が無いだろう。だが、もし標的が俺じゃないのだとしたら。例えばあの井端だ。将校なら狙われても不思議はない。

俺は姿勢をいっそう低くし、藪まで3メーターというところまで近づいた。一呼吸置いたのち、陸上競技の駈け出しの要領で一気に距離を詰めた。

『そこにいるのは誰だ!動くんじゃない!』

だが、そこには暴漢も、怪しい現地民も居なかった。

『ひんっ!…怪しいものじゃないです!違うんです!』

そこには少女が居た。

少女はベージュの野外活動服、いわゆる探検隊の服で尻餅をついてこちらを見上げていた。服装から英軍の関係者(世間一般で言う探検隊の服は英国の植民地軍のものが基になっているためかなり似ている)かとも思ったが、顔はアジア人だし、歳も未成年にしか見えない。それより気になったのは、彼女が極めて流暢な日本語を話したことだ。

俺は構えていた警棒を下ろし、彼女に尋ねた

『あんた日本人か?何してんだこんなとこで』

『違うんです!別に怪しい企みがあった訳じゃなくてっ、ただ』

別に尋問している訳ではないのだが、少女は何故だか異様に慌てている。俺の顔がそんなに怖いのか、とにかく落ち着かせることが先決と見た俺は、腰を落とし少女と目線をあわせて、やさしい口調で語りかけた。

『大丈夫、落ち着いて……俺は警察じゃないから、あんたを逮捕したりしない……とにかく落ち着いてな、ほら、立てるか?』

『は、はい…』

俺は驚き過ぎで体が震えている少女に肩を貸して立たせてやる。この少女、立たせてみると意外と背丈もあり、体も子供っぽくない。

『大丈夫か?』

『…落ち着きました』

聞けばこの少女は大連から来た日本人なのだという。歳は20、大学生ということらしい。

このまま藪のなかに居ても虫に食われるだけなので、車のほうを指さし車に乗るよう促した。

『あんた、名前は?』

『松岡といいます。松岡松枝です』

『松が2つも付くなんておめでたい名前だな。ああ、俺は向井。陸軍で階級は伍長だ』

『兵隊さんだったんですね。私てっきり警察かと』

彼女はやはり勘違いをしていたのだ。だが、警察だとまずいというのはどういうことか。

『ひょっとして悪いことしてたのか?』

俺の問に彼女は両手を振って否定してみせた。

『とんでもないです!何も…』

彼女の言葉はすぐにすぼんでしまい、それきり俯いてしまった。これは極めて怪しい。罪状の程度によれば現地警察に引き渡すことも視野に入る。

俺は少女を車の助手席に座らせると、先ほどの質問を繰り返した。

『あそこで何してたんだ。ここいらはハブが出るから危ないんだぞ?』

『私、大学では生物学を専攻してるんです』

少女はやや俯きの目線で語り始めた。

俺はおう、と相槌を打ってタバコを口に咥えたが、すぐにライターが無いことを思い出して箱に戻した。

『専門は熱帯の爬虫類です。それで、さっきあの藪の前を通ったら、自分の見たことのない色模様のが見えたんです』

『つまり、珍しい動物に飛びついたと、そういう訳か?』

『端折って言えばそうなります…』

『あんた密輸業者?』

おれはさも興味なさそうに尋ねた。

この国で起こった犯罪行為に対して、インドネシア人でもなければ憲兵でもなく、もっといえばこの国に駐留している訳でもない俺が追う責任など皆無であり、目の前で強盗殺人が起きようが、人身売買のための人狩り軍団が仕事を始めようが対処する義務は無いのだ。逆に、インドネシア国と大日本帝国の関係が微妙なこの数年に限れば、日本軍関係者はむしろ犯罪行為を見かけたら関与せずにその場を離れろとすら言われている。そのような事情もあり、仮に彼女が密輸業者だったとしても俺は何かを咎めることはしないつもりだった。

『みっ……密輸!?そそそ、そんなここっこと……』

彼女は目を丸くして言う。すると先ほどと同じに、怯えた小動物のような表情で震え始めた。どうやら彼女には未だに俺が憲兵に見えているらしい。

『いや、別に捕まえようってんじゃないけどよ、ただ、儲かるんなら一枚噛ませてもらおうかってな?』

俺の冗談は通じなかったようで、彼女はさっきよりもなお怯えた目で俺を見ている。きっと副業で稼いでる不良軍人に見えているのだろう。作戦は変更、冗談はなしだ。

『あー、今の無し。冗談だ冗談、全部冗談!俺は憲兵とかじゃないし、君を密輸業者だとも思っちゃいない。ただ、女の子がこんな場所で何してるか気になっただけだよ。な、だからさ、怖がらないでくれよ?』

基地慰問で見た噺家の調子を真似て俺なり精一杯に明るく喋ってみた。すると彼女は顔をほころばせながらしゃべりだした。

『あ……あっ、そうだったんですね私……私てっきりこのまま捕まるのかと思って……あーほんと、びっくりしちゃいました』

彼女は安心してくれたようで、俺も安心した。捕まえる意図は無いことは初めに明言した気もするが、出会い頭があんなでは耳に入らないのも仕方ないのかもしれない。

『ま、とりあえず誤解は溶けたところで、そろそろ昼時なんだけど、昼は?』

『いえ、まだです』

『どうよ、続きは昼飯でも食いながら?』

誤解も解けてこれ以上話す内容も別段無いのは彼女も承知だろうから、俺の誘いの意図は伝わるはずだ。意図と言ってもやましい考えで無論なく、、ちょっと話し相手が欲しいとという意図についてだ。

彼女はちょっと恥じらったような表情を作って何か言おうとしていたが、口より前に腹の虫が声を上げた。ぎゅ~、という音を響かせた虫の持ち主は、顔を真赤にして俯きながら言った。

『……ご一緒させていただけますか?』

色気より食気か。俺は『おう』と笑ってみせた。話し相手ならこれでも充分だ。

俺は車のエンジンを回し、繁華街方面に向かった。フロントミラーに井端の姿が映ったような気がしたが、あんな奴の事など知るものか。”客”はどうせ今日も来ない。

『よろしくな松子ちゃん!』

『松枝です』

『で、何してたの。やっぱり密輸?』

俺は人でごった返す繁華街を歩きながら尋ねた。入管の隣にあった魚市場に隣接する飲食街は、昼時になると通りを歩くのにも苦労するほど混雑する。

『だから違うって言っ、ぎぇっ!……』

俺のすぐ後ろを歩いていた松枝の返答は、人波の潮目に飲み込まれてしまう。どうやら別方向に行く人の流れに乗ってしまったらしい。このままはぐれてはたまらない。俺はすぐに彼女を追った。

旧市街の歴史は古く、自動車が普及する以前の都市計画であるため路地がとにかく狭い。いや、東京だって外国をとやかく言える設計ではないが、街の中心街がアメ横程や浅草寺通りほどの道幅しか無いのでは、路電もろくに通らず発展しようがない。日本統治時代に作られた新市街はもっと広々としているが、インドネシア国に管轄が移ってからは開発がうまく進んでいないようで、逆にガランとしている。地元民の多くは未だに旧市街を生活の拠点に据えているため、このような人混みができるのだ。

『大丈夫か松子ちゃん、どこに居る!』

彼女の流れていった方に叫ぶと、雑踏の間から微かに『松枝です!』という声が聞こえた。俺は微かな声を頼りに人をかき分け進んだ。

『ここですー!』

10メーターも進んだ時、殆ど真横から彼女の声がした。だが群衆の中に埋もれて彼女の姿は見えない。

『どこだ、見えないぞ!』

声はほとんど真横、肩が触れるような距離から聞こえているのに姿が見えない。人の多い国だとは聞いていたが、こんな大混雑に見舞われるとは思わなかった。

(黄色USBの中にあるぶん)

『人を待ってたんです』

昼のピークが過ぎた狭い飯屋の角席で彼女は言った。

俺はパクチーの山ほど入った平うどんのような麺を啜っていて答えられなかったので、彼女は続けた。

『私の居る研究室の教授が、研修も兼ねた調査をこの島で組んでくれたんです。それで、指定された日にちに現地に来て待ってたんですけど、教授も研究室の仲間も誰も来てないんですよ』

俺は麺の入った丼を置くと、串焼きにされた何かの肉を取りながら答えた。

『』

俺は人でごった返す繁華街を歩きながら尋ねた。入管の隣にあった魚市場に隣接する飲食街は、昼時になると通りを歩くのにも苦労するほど混雑する。

『だから違うって言っ、ぎぇっ!……』

俺のすぐ後ろを歩いていた松枝の返答は、人波の潮目に飲み込まれてしまう。どうやら別方向に行く人の流れに乗ってしまったらしい。このままはぐれてはたまらない。俺はすぐに彼女を追った。

旧市街の歴史は古く、自動車が普及する以前の都市計画であるため路地がとにかく狭い。いや、東京だって外国をとやかく言える設計ではないが、街の中心街がアメ横程や浅草寺通りほどの道幅しか無いのでは、路電もろくに通らず発展しようがない。日本統治時代に作られた新市街はもっと広々としているが、インドネシア国に管轄が移ってからは開発がうまく進んでいないようで、逆にガランとしている。地元民の多くは未だに旧市街を生活の拠点に据えているため、このような人混みができるのだ。

『大丈夫か松子ちゃん、どこに居る!』

彼女の流れていった方に叫ぶと、雑踏の間から微かに『松枝です!』という声が聞こえた。俺は微かな声を頼りに人をかき分け進んだ。

『ここですー!』

10メーターも進んだ時、殆ど真横から彼女の声がした。だが群衆の中に埋もれて彼女の姿は見えない。

『どこだ、見えないぞ!』

声はほとんど真横、肩が触れるような距離から聞こえているのに姿が見えない。人の多い国だとは聞いていたが、こんな大混雑に見舞われるとは思わなかった。

(黄色USBの中にあるぶん)

『人を待ってたんです』

昼のピークが過ぎた狭い飯屋の角席で彼女は言った。

俺はパクチーの山ほど入った平うどんのような麺を啜っていて答えられなかったので、彼女は続けた。

『私の居る研究室の教授が、研修も兼ねた調査をこの島で組んでくれたんです。それで、指定された日にちに現地に来て待ってたんですけど、教授も研究室の仲間も誰も来てないんですよ』

俺は麺の入った丼を置くと、串焼きにされた何かの肉を取りながら答えた。

『』