それは、見た事も聞いた事もない奇妙な生き物だった。

一言で表現すれば、「球体の鳥」。羽は見当たらない、空も飛べそうに無い。

最初目が合った時、俺は「なんでこんな所にボーリングの球が?」と思った。色あいといい、大きさといい、形といいそっくりで、あとはレーンとピンさえあれば今すぐストライクが出せるくらいの激似ぶり。それがどうやら鳥の一種であるとおぼろげながら判断できたパーツは、つぶらな黒い瞳と、申し訳程度のくちばしだけで、もしも無かったらまず生き物だとさえ思わなかっただろう。

そいつは、俺が片手に持った懐中電灯をじっと見つめて、「ううむ、ううむ」とおっさんみたいな声で唸っている。

何これ?

警戒しているのだろうか、こちらに近づこうとはしてこない。というよりそもそも、足があるのだろうか。そいつは地面にうずくまったまま、丸い体を微動だにさせない。これがまだツチノコだったら、「ああ、ツチノコって本当に居たんだな」くらいの感想は言えたのだが、いかんせん未知かつ謎かつ奇妙でやや愉快なこの生き物は、俺に思考停止以外の何ももたらさなかったんだ。

「ううむ、うううむ、ううむ」

「え? 何、何?」

「ううむー……」

馬鹿らしいと思われるかもしれない。実際俺自身が一番そう思っている。

新月の空は暗く、星がうるさく輝いている。

謎の生物は唸るのをやめて、ゆっくりと萎んでいった。完全な球形から、ようやく鳥らしい形を取り戻し、すっくと立ち上がる。地面から生えた二本の足を俺が確認すると、そいつはひょこひょことこちらに向かって歩いてきた。

訳も分からず、一歩も動けない俺を気にせず、器用にも二本の爪と、それまで収納されていた異様に短い羽を使って、俺の体をよじよじと登って背中に乗っかったそいつは、俺の耳元で「うむ」と一度頷いた。

俺と四ツ目は今、ニュージーランドに来ていた。

クイーンズタウン空港に到着したのは本日早朝の事、「今日はどこに何しに行くんだ?」と俺が尋ねると、四ツ目は確かにこう答えた。

「公園を散歩しに行くだけよ。大した事は無いわ」

まあ大抵、このパターンは「大した事ある」場所に連れて行かれるというのはもう俺も流石に分かっていたよ。

空港では、既に四ツ目が手配した車が待っていて、俺はそれに乗るとほぼ同時に眠りについてしまった。この一週間、世界中を飛び回った甲斐もあってか、時差の影響で体内時計は狂いに狂っている。朝だろうが眠いし、夜だろうが目が覚める。

一方で、四ツ目はいつも飛行機の中で寝ている。空にいると眠くなる性格なのだろうか。俺は「こんなに毎日のように飛行機に乗っていたら、いつ墜落してもおかしくないぞ」と気が気じゃないんだけどな。

だから、車の中とはいえ、地に足がついた状態だとすぐ眠くなる。俺も四ツ目も、この旅で一番頻繁に目にしているのはお互いの寝顔かもしれない。

「豊波君、そろそろ起きなさい」

「ん……ああ。もう着いたのか」

時計を見てみると、もう昼。結構眠ったなぁと欠伸をしながら、

「ふあ~あ」

車の窓から何気なく外の景色を見たら、開いた口が塞がらなくなった。

「今日は晴れて良かったわ」

俺は車から降りて、寝ぼけ眼をこすって、周りを囲む山々を見上げた。

美しい。

その一言に尽きる。

山は鮮烈な緑に覆われ、高く、空まで届きそうだ。エメラルドグリーンの川が山間を縫うようにどこまでも続き、そこを大きな客船がゆっくりと流れている。

「フィヨルドランド国立公園。世界遺産にも登録されているこの公園は、その名の通りフィヨルドの集積地帯。世界で一番雨の多い公園とも言われているわね」

俺は開いた口をようやく閉じて、四ツ目に訊く。

「あの、ちなみにフィヨルドって何?」

分からない事は何でも尋ねる癖がついていた。四ツ目はそんな俺の質問に、少し呆れながらも何でも答えてくれる。

「フィヨルドというのは、氷河の浸食によって出来た複雑な地形の事よ。深い谷と高い山、ノルウェーやデンマーク多い地形なのだけれど、あちらは北極に近くて、今来ているニュージーランドは南極に近い。地球を挟んで正反対の位置ね。あなたでは違いなど分からないと思うけど」

たった今四ツ目の口から聞くまで、ニュージーランドがどの位置なのかも知らなかった俺にとっては、違いなど、わざわざ言われなくても見当もつかない。しかし目の前に広がるこの無限のパノラマは確かに、地球広しといえども二つとして無いだろう。

「さて、散歩に行きましょうか」

二人で貸切するには大きすぎる船。毎度の事思うのだが、この資金は一体どこから出ているのだろうか。一度尋ねてみた事もあったが、「それは豊波君が気にしなくても良い事よ」と四ツ目は言い放って、それっきり何も教えてくれない。日本に帰ったら多額の請求が来るんじゃねえかなぁとか不安に思いもしたが、俺のモットーは「とにかく今を楽しむ事」だ。

「いやあ……しかし凄い景色だな」

「それ、五回目よ」

俺の幼稚なボキャブラリーでは、大地が語るこの雄弁な言葉を訳す事は出来ない。ただただ感動しっぱなしで、鳥肌も立てっぱなし。

「だってさ、凄いとしか言いようが無いだろ? 山の中を船でクルーズって、これはもう公園で散歩の領域じゃない。冒険だよ冒険」

興奮しながら語る俺を、四ツ目はそっぽを向きながら、

「面白い事を言うわね」と、冷静に評価した。

生まれて初めて見た「この世界じゃない景色」に、あまりにも興奮しすぎたせいなのか、はっきり言って、なんだか良く分からのだが、俺の底から湧いてきた感情は理不尽で横暴な「怒り」だった。

「おいおい四ツ目、ちゃんと見てるのか? こんなに凄い景色を前にして、お前の様子は学校での昼休みと変わらんぞ」

どの口でそれを言うか、と俺は自分でも思っている。船から投げ出されても文句は言えない。ああ、変な事言っちまった……と二秒で後悔し始めている俺に関せず、四ツ目はあっさりと答えた。

「そうね」

優雅なクルージングを締めくくったのは、なんとも後味の悪い言葉だった。

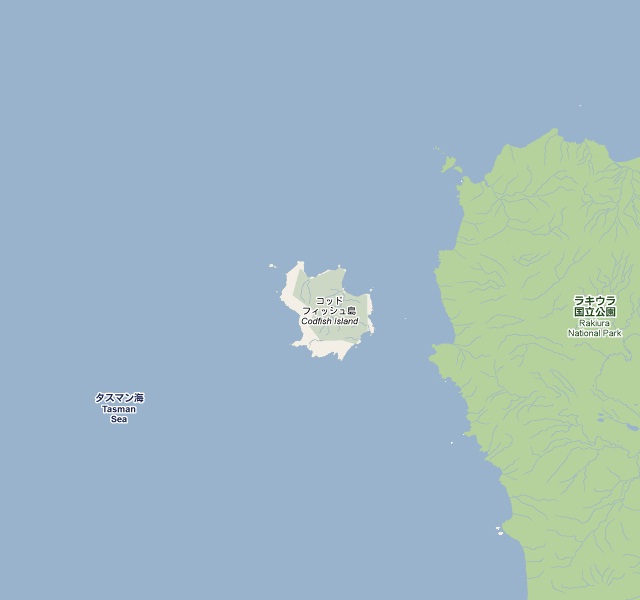

話は夜に戻る。舞台は、ニュージーランド本島から南西に位置するコッドフィッシュ島。

謎の生物は俺に乗っかったまま、動かなくなった。鉤爪は痛いくらい俺の肩をわしづかみにして、体重は鳥とは思えないほど重い。だけど無理やりに振り払う事は出来なかった。

「この島には貴重な動植物が沢山いるから、本来なら学術調査目的でしか入島出来ないのよ」

四ツ目はテントを二つ張りながら語る。

「だから気をつけてね。もしもこの島の動物を傷つけたら、国際問題に発展しかねないから」

なぜわざわざホテルではなく、テントを張ってまで野宿するのか、その意味が良く分からなかったが、今になってようやく四ツ目の狙いが分かった。

つい数分前、俺がうとうととしながら眠りにつこうとした時、四ツ目が俺のテントに入ってきてこう言ったのだ。

「ねえ豊波君、何か聞こえない?」

「ん?」

俺は耳を澄ます。確かに、割と近くから何か低い唸り声のような音がする。

「確かに、するな。何だろう」

「ちょっと見てきてもらえないかしら」

「え? 俺が?」

「ええ」

そう言って、四ツ目は俺に懐中電灯を渡した。

……四ツ目は、この謎の生物に俺を生贄として差し出したのだ!

俺はそろりそろりと背中の鳥を気遣いながら、テントまでの道を戻った。一体こいつは何なのか、四ツ目を問い詰め、そして安全に降ろしてもらう必要がある。見えてないけど、多分、俺の背中今血だらけ。

テントに戻ると、四ツ目は俺の背中に乗った生物を見て、

「あなた、やっぱり幸運ね」

と呟いた。ごめん、どこが?

「その鳥はフクロウオウム。マオリ語では『カカポ』。聞いた事ないかしら?」

言いながら、四ツ目が羽を撫でる。「いいから降ろしてくれ」と頼んだが無視された。

「絶滅寸前の貴重な鳥でね、今はこのコッドフィッシュ島にしか居ないのよ。見ての通りの飛べない鳥で、オウムの中では一番長寿で体重が重いとされているわ」

確かに、それは体でひしひしと感じている。こんなに図々しい奴が短命のはずがない。

「見つけた時、地面に掘った浅い窪みの中で丸く膨らんでいたでしょう?」

「ああ、最初はボーリングの球だと思った」

「『レック』と呼ばれる珍しい繁殖方法なのよ。見られて良かったわね」

気づくと、例の「ううむ、ううむ」という鳴き声が、そこら中から聞こえ始めていた。段々とそのボリュームは大きくなる。本当に絶滅危惧種なのか、こいつらは。

四ツ目は俺の背中にそっと手を伸ばし、ゆっくりとカカポを降ろした。

「彼は雌じゃないわ。ごめんね」

ごく自然に、それこそ俺と話すのと同じ感じで、カカポにそう言う四ツ目。

カカポは分かったのか分からないのか、首を傾げてテントから出て行った。俺は背中をさする。

「ニュージーランドは今から約八〇〇〇万年前に大陸から分離した島。熱帯と南極の間を漂いながら、独自の生態系を育んできた。『モア』という巨鳥を知っている? あれがいたのもこのニュージーランドよ」

巨鳥『モア』聞いた事がある。体重が二メートルもある飛べない鳥だ。

「大陸から分断されたこの島に新たに入ってこれたのは、空を飛ぶ鳥だけだった。カカポの祖先もその時期に入ってきたらしいわ。地上に天敵となる哺乳類がいないから、元々飛べていた鳥もどんどん飛べなくなっていく。つまり、種の分化ね」

俺は今さっきまで目の前にいたカカポの姿を思い出す。同じ飛べない鳥でも、ペンギンよりかわいげがない。

「この島の気候に合わせて、固有種が沢山生まれた。現存する物も、現存しない物も、他の大陸では見る事が出来ない貴重な生物達。のんびりと暮らしていたんでしょうね。繁殖も成長も、大陸の生物に比べて遥かに遅いから」

ふと、四ツ目の表情が変わったように見えた。午前中、クルージングの時に見たあの表情だ。

「だけど、今から七〇〇年前、人間がカヌーに乗ってやってきた。ネズミや犬を連れてね」

俺は今更になって当たり前の事に気づく。カカポが絶滅しそうになっているその理由。

「今では、この島は外来種だらけ。ヨーロッパから渡ってきた植物と動物」

午前中、フィヨルドランドで目にした圧倒的な景色。清潔で、壮大で、美しいあの……。

「自然が残っていると思うのは、案外人間だけなのかもしれないわね」

四ツ目の言葉には、人間の身勝手さを責めるようなニュアンスは微塵も無かった。ただただ哀しく、切なくて、そして俺はいたたまれなくなる。

次の瞬間、俺の口から零れた言葉は、自分でも笑ってしまうくらいに幼稚だった。

「もう無いなら、想像しようじゃないか。本当のニュージーランドをさ」

四ツ目は俺をじっと見つめて、「そうね」とだけ呟いた。昼間聞いたのと同じ言葉なのに、不思議と俺は……。

ニュージーランド:コッドフィッシュ島