あの世横丁ぎゃんぶる稀譚

07.赤ブレと火澄

火澄は燃えるような目で赤ブレザーの仮面を睨みつけた。

「私と勝負? あなたが?」

赤ブレザーは素直に頷いて、

「おう。俺とあんたのどっちがいい目をしてるか、ハッキリさせよう。別にオールインしようっていうんじゃないんだ。お互いに神券を買って、当てた方の勝ち。そんだけ。な、やろうぜ?」

「そんなことをする理由がありません」

「へえ、怖いのか? 負けたら悔しいもんな?」

ぴくく、と朱を塗られた目尻が震える。

「私が勝ったら……」

「ん?」

「もう二度と兄さんには近づかないでください」

「……兄さん?」と赤ブレザーが身体を斜めにして、火澄の三段上にいるいづるを見やる。

いづるは髪をがりがりかき回すだけでなんとも言わない。

無論、事情をどのような論法でつまびらかにしようとも赤ブレザーはただの変態だとしか思わないだろうし、もう今すでに思っているかもしれない。いまのいづるは、世間知らずの妖怪をたぶらかして兄妹ごっこをエンジョイしているように見えるだろうが――事実その通りなのでぐうの音も出ない。

「まァいい」

穴だらけのベンチに座って、赤ブレザーは二人をちょいちょいと手招きした。火澄はいづるを虎の子のように背中に庇いながらベンチに腰かける。いづるは階段に直に座り込んだ。

「俺が負けたら門倉のことは忘れよう」

「そうしてください」

「きみたち、怪しい言い方はやめてくれないか?」

そのやりとりはいづるに恐ろしい空想を催させた。

が、二人とも聞いちゃいない。火澄と赤ブレザーは額を付き合わせるようにして殺気を放ち合っている。

「そもそも火澄はギャンブルの駆け引きを僕から教わりたいって話だったんじゃ……」

窓枠にホコリがたまっているのを見た姑のごとき顔で予想紙をがさがさやっている火澄を見ると、まず直すべきはその直情傾向である。

赤ブレザーはベンチの上にあぐらをかき、火澄はくびれた腰をひねって、真ん中に置かれた予想紙をのぞき込んだ。

「どっちも当たらなかったらノーゲームにしよう。買える神券は三枚。単勝と複勝は不可」

「いいでしょう」

「単勝と複勝って?」

とても大儀そうに火澄が振り返って、

「単勝は十二柱から一着になると予想した一柱を選んで買う馬券です。複勝は三着までの間に買った式神がいればあたりです」と言ってさっさと赤ブレザーに向き直ってしまう。

いづるは電介の背中をゆっくりさする。電介はそっぽを向いたりしない。いいやつだ。来世は猫も悪くない。

「門倉、こっち来いよ。そんなところにいたんじゃよくわからんだろう」

赤ブレザーの金髪に天使の輪が重なって見えた。一列上のベンチに移動して、弁護士と検事の上に座した裁判官のように二人を見下ろす形になる。

赤ブレザーが懐から赤鉛筆を取り出して、

「とりあえずこいつらはないな」

「ですね」

と予想紙の名前に三つのバツをつけた。火澄も平均台を渡る子供の成長ぶりに感心した母親のように頷いているが、いづるにはさっぱりわからない。

赤ブレザーはいづるに仮面を向けて、

「紅葉杯はシニア層のレースなんだ。だからデータが十分にあるっていうんで、名前と経歴は立派でも事実上現役のレースでは入賞が見込めないメンツがいくらかいるわけ。だから比較的読みやすい」

「なるほど」

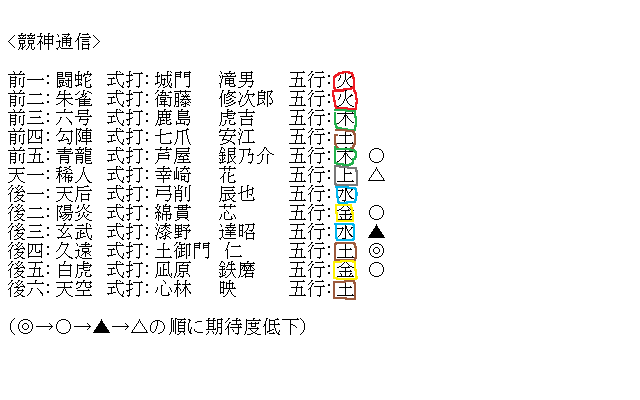

バツをつけられているのは、朱雀、六号、天后の三柱。式打はそれぞれ――

「――衛藤は四十年この世界にいるベテランですが、いかんせん寄る年には勝てないようで、最近はめっきり振るっていません。鹿島もこの間ドンケツのビリを引いて事実上の再起不能説が囁かれてます。弓削は衛藤や鹿島に比べるとまだ現役っぽい風格はありますけど、実生活がボロボロで競神どころじゃないでしょう」

「ああ、弓削な。ちょっと前に孫娘がデキ婚したらしいぜ。もうダメだろうな、こないだどくろ亭でラーメン喰っんの見かけたけど白髪すげー増えてたし。十五のデキ婚だもんなァ。俺がジジイだったら号泣の果てにひからびるわ」

ちょっと強引にでも質問を挟まないとついていけない。いづるは二人の頭の間に割り込むようにして、

「競神で勝つと儲かるんだ?」

火澄がこくんと頷いて、

「競神は陰陽師の主要な収入源のひとつです。彼らは主に妖怪と人間の調停か自我を暴走させた死者である鬼の退治を生業にしていますが、一番稼げるのがこの競神で勝つことなのです」

「競神は陰陽師が全能力を発揮できて、もっとも評価される機会だからな。みんな必死ってこと。おわかり?」

わかったかと言われても、いづるはまだ何がわからないのかがわからない状態だ。

二人は予想紙に再び顔を伏せる。

「えーと、何さんだっけ?」

火澄、と妖怪が答える。

「よし、かすなんとかさん、あんたいつもアタマから決めてる? ケツから消してる?」

「アタマから」

「じゃ、俺もそうしよう」

どうやら一着から予想するか勝ち目薄を消して絞っていくかを決めていくようだ。どことなくテストの山張りに似ている。

「残った九人は凪原、芦屋、漆野、幸崎、綿貫、七爪、土御門、城門、心林。この中で協力体制を敷くのは――」

「芦屋たちでしょうね。漆野は先輩の頼みで嫌々って感じですけど、凪原は芦屋の義弟ですし」

「ナギーの調整力は半端ねえからなあ」

赤ブレザーはなぜか楽しげだ。

「八百長してるの?」

いづるの問いかけに、

「ああ。つってもだいたいはフェアにやってるらしいけどな、まァでも人間だから」

「そんなものか」

「兄さん肩が落ちてますよ」

火澄がいづるの肩を無理矢理持ち上げる。力を失った両腕がぷらぷらと揺れる。

「だって」

「まァそういう人間関係も読み合いの一つって思えよ門倉。競神は式神に乗るが、式神は馬じゃない。ちゃんと使い手の思惑通りに走るんだからよ」

で、と赤ブレザーが鉛筆をくるりと回す。

「シニア枠はあんまり実力に差がないんだよな。ここまで生きてこれてる時点で一定以上だしよ」

「そんなことないですよ。土御門老はアタマひとつ飛び抜けてるでしょう。こないだの稲妻杯、親戚一同ごぼう抜きにしてましたよ御大」

「ありゃあ周りがヘタレだったんだよ。第一ほとんど土御門の傍系だったじゃねえか。接待だよあんなもん」

「えっ……ウソ?」と火澄は口元を手で覆って、「ほんと?」

「もちろん御大は気づいてなかったろうけどな。なにせ現土御門家当主だ、自分が負けるなんて思ってなかったろうし。そのへんうまい調整役がいたんだろう」

「そんなことないですよ、疑いすぎです。天下の土御門ですよ? いくらなんでも名誉に傷がつく方を恐れるはず……」

くるりと赤鉛筆が回る。

「稲妻杯には土御門光明が出てなかった」と赤ブレザー。

「……だから?」

「やつは出走するはずだったんだ」

「でも、セリ通には最初から光明なしのメンバーで組まれてましたよ。そんな話も聞いたこと……」

「直前でたぶん『やっぱ勝つ』とか言い出したんだろ。それで大慌てで土御門の坊ちゃん方は光明をふんじばってレースの間、納屋かどっかに転がしておいた」

「……ソースは?」

「あるわけねえだろ。でも予選の成績からして光明が出るだろうって話だったじゃねえか。急病だデートだなんてみんな言ってたけどな、俺はピンときてすべてを悟ったね。だから俺はおまえみたいに土御門のネームバリューで御大をアタマに据えたりしないのさ」

「べつに据えるつもりじゃなかったですよ?」

「嘘つけよ! さっきまでおまえの赤エン土御門の上で旋回してただろうが」

「違いますよ何をバカなことを。私が◎をつけようとしていたのは陰陽連の盟主の方で」

身体に悪そうな汗をかきながら火澄が赤エンを予想紙に近づける。幸崎花の幸にトウシューズの先端のような赤エンが触れて、

「やっぱりミーハーかよ」と赤ブレザーがあきれたように言った。

「違いますよ。困ったときは稀人の理論ですよ」

「困ってるのか」

「まさか。兄さん、よく聞いていてくださいよ」

「うん」いづるは指の関節を丁寧にほぐしている。

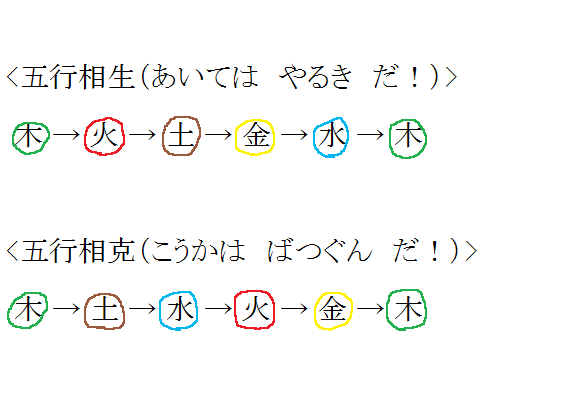

「この予想紙にも書いてあるように、稀人という式神だけは属性のない枠組みなのです。なので五行相生も五行相克も関係なく走れるんです。だから一番イレギュラーの起こりにくい式なのです」

「だから決してこの幸崎が偉い人だから◎つけたわけじゃないってか。まァそう思っててやるよ。あんまりいじめると可哀想だし」

「いじめられてません。その上から目線やめてもらえます?」

「いや実際おまえよか上だし」

「どこが」

「何もかもが」

火澄の少し開いた口の中から風の吹き抜ける音がした。ため息が怒りでうまく出なかったらしい。

「――どうです兄さん」

肩越しに振り返った火澄の向こうに般若が見えた。

「競神のことわかってくれましたか?」

いづるはベンチから身を起こした。

「ひとつ質問があるんだけど」

「いいぞ」と赤ブレザー。

「なんであなたが答えるんですか」火澄が三白眼で金髪をにらむ。「私がしゃべりたいときは黙っといてください。――で、兄さん、なんです?」

いづるは予想紙に手を伸ばして、指を伸ばした。

「この最初に消された三人が勝つことは100%ないわけ?」

火澄がぱちぱちと瞬きをした。

「え……話聞いてました? あのですね、細かい数字は省きますけど、この三人がこのメンバーの中で勝つことは

まずありえないんです。そりゃあ、ゼロではないかもしれませんが……」

「でもゼロじゃないんだろ」トントン、と新聞を叩き、

「だったらこんなバツつけるなよ。最後まですべての可能性を並列しておくべきだ」

火澄が困ったように首をかしげる。

「それじゃ、ずっとなにも決められないですよ」

「そうだよ。だって、なにも決まってなんかいないんだから――」

「やめとけ、門倉」

見かねたように赤ブレザーがひらひらと手を振る。

「そいつァお馬鹿なお火澄ちゃんにはお難しいお話だよ」

ぷちっと何かが切れる音をいづるは確かにそのとき聞いた。

「いちいちカンにさわる――!」

おうなんだやるのかコラと最初は威勢が良かった赤ブレザーだったが妖怪の腕力の前にあっけなく屈服し、首を締められてなされるがままになった。

いづるは二人の隙間から予想紙を抜き取って討ち取った鬼の首のように持ち上げる。十二柱の枠の周りには詳しい予想の内容や広告が囲ってある。

さも正しそうに書かれているそれらの言葉をいづるはよく理解できない。自分の見ているものと他人が見ているものの差を、感じる。

二人の予想は以下のように収束した。

1.芦屋――漆野

2.芦屋――土御門

3.土御門――芦屋

芦屋銀乃介は陰陽師界でも有名らしく、手下が何人もいる。赤ブレザーいわく「世が世なら法律番組とか深い話とかの司会やってる感じ」。その手下のうち、玄武の漆野は半世紀前まで遡ると芦屋銀乃助の後輩で、おおっぴらには言われていないが、その人生の半分以上を屈服させられて生きてきた漆野が今回も先輩の顔を立てる可能性は高い。玄武は水の式神なので、芦屋の青龍の周りを流してのバックアップになる。

もう一人の手下、白虎(金)の凪原は芦屋の妹の夫であり義弟にあたる。彼は漆野とは逆に芦屋のそばを離れて青龍への影響を最小限に留め、青龍の障害となりうるもう一柱の金属性の陽炎をマークし、それとなく進路を妨害するだろう。もちろん進路妨害は重大な規約違反行為だが、それをかいくぐるのが手下の腕の見せ所であり、賭ける側もそれは折り込み済みなのである。麻雀でいうなら積み込みも技のうち、というところか。

ばくち打ちは最終的に自分の利益になれば誰がイカサマをしようがしったこっちゃないのである。彼らがイカサマを理由にノーゲームを歌うのは負けたときであり、勝ったあかつきにはほくほく顔になるだけ。その裏表の激しさは動物世界のサバイバルもかくやだ。

火澄が推していた幸崎花の稀人は確かに五行の影響を受けないが、芦屋が五行の影響をフルに活用している以上、勝ち目は薄いと見るのが妥当だろう。火澄はなおも幸崎花が陰陽連のトップであることを執拗に主張し続けた。たしかに五行の相関図だけでレースの展開が決まるわけでもない。

三人の斜め上にいたネズミ顔の男は言う。

「170年くらい前にいた土御門雨時という男は強かったよ。どの式神、どの五行に囲まれても平然と一着でゴールラインに突っ込んでいくだもの。あの頃はやつを頭に据えておけば絶対に当たるから単勝が1.0倍どころかマイナス0.2倍。当てたらカネ払わされたんだぜ? 雨時に比べたら仁坊も悪くはないけどな天才ってほどじゃないな」

齢七十の土御門家当主をネズミ男は坊や、と呼んだ。

「じゃ、このレースは芦屋とオヒキの漆野で決まりですか」といづるが聞けば、

「うーん、式が悪いよな。仁坊が芦屋に相克される久遠に乗ってるから……でも俺は仁坊アタマで賭けるけどね。芦屋は二着」

「どうして?」

「俺は一千年前から土御門家のファンだから。昔は安倍って名乗ってたけど、その頃からずっとね。やっぱりこういうのって、応援したいやつに賭けたいじゃん?」

そう言ってネズミ男はにひひ、と笑った。

「なんにせよ芦屋の軸を基盤に考えるのが今回のベターってことよ」と赤ブレザー。

「黙って八百長されるよりやるって絶対わかってるんだから読みやすいレースだぜ」

「私は嫌いですけどね、そういうことされるとレースがつまらなくなりますから。正々堂々とやってほしいです」

「その割におまえの本命は芦屋じゃねえか。ゲンキンなやつめ」

「押さえで土御門も買いますよ。あなたは結局、何を買うんです?」

「ふむ。本来は芦屋と同じように漆野にフォローしてもらえる木の式を買いたいんだが、もう一つの木、六号に乗ってる鹿島はこのメンバーの中じゃランクが二つは下。とても頭をとれるとは思えん。となると芦屋を相克できる陽炎(金)の綿貫に賭けたいが、そこは白虎の凪原が気合入れてなんとかするだろ」

「なんとかって?」

「たとえば朱雀の衛藤を陽炎の綿貫にけしかけたりとかな。うまくコースラインを調整してやれば衛藤は綿貫を潰してくれるだろうし、なんなら衛藤を走行中に煽ってから綿貫に近づいて自分もろとも自爆、リーダーの対抗馬を身をもって消すってやり方もある」

ふう、と赤ブレザーはため息をついて、

「まァどう考えたって芦屋の一着だよ。普通はな」

「なんだか裏がありそうな言い方ですけど?」

「さあね。まァ人間がやることだからね、確実なことなんてなにもないのさ。門倉が言ったようにな」

場内の喧噪が一段とにぎやかになる。喜怒哀楽の入り交じったざわめきは、それでもどこかお祭りじみて楽しげだ。

そろそろ券売所が閉まる頃合いだ。

「よし、いくか火澄!」

「気安く呼ばないでください。でもどうするんです? 同じ券を買って当たったらそれもノーゲームですか?」

「じゃあ、俺おまえの買うのは買わないよ」

「えっ、いいんですか」

「喜べよ。何びっくりしてんだ?」

「だって……」

「まァ俺は自信あるから、俺のラインに」

「でも、私が買うのは芦屋―漆野、芦屋―土御門、土御門―芦屋の三線ですよ? 他に買うラインなんてあるんですか?」

赤ブレザーは仮面のおとがいを親指でちょっと持ち上げて、素顔をさらした。悪巧みを思いついた子供みたいな笑顔で、

「教えてやらなァい」

「あなたね……」

「お楽しみさ。勝ったらキスもあるし」

「……キス?」

「俺が負けたら門倉にはもうちょっかいを出さない。俺が勝ったらあんたは俺にちゅー。そういう話」

「はああああああ!? なにバカなこと言ってん――あ、ちょっ、待っ――!」

赤ブレザーはするっと妖怪の群れの中に紛れ込んでいってしまい、火澄は大慌てでつんのめりながらその背中を追っていった。だが赤ブレザーが自分の買う券を秘匿した以上、その背中に追いつくことはないだろう。

いづるはぽつん、とその場に取り残された。

二人が置いていった予想紙だけが風にまかれてパタパタとはためいている。赤エンピツがその上をころころと転がって、ベンチの縁からぽとりと落ちた。足元に首を突っ込むと、小人が床に貼り付けてあった手配書を剥がしているところだった。どこで撮ったのか、いづるのモノクロ写真が載っている。本名まで出ている。赤ブレザーはこれを見ていづるの名前を知ったらしい。門倉、と呼ばれたときから気にはなっていたのだ。

白黒写真の中の自分は、仮面をかぶっているにも構わず、まぎれもなく自分だとわかった。さわると痛そうな黒髪、痩せた首筋、何か言いたいことがあるのを渋々こらえているような姿勢。いづるは屈みこんで、赤エンを拾うついでにその手配書をつまみ上げ、びりびりに破いた。

ぽんぽんと後ろから肩を叩かれ、振り向くとさっきのネズミ男が痛ましそうな顔で親指を上げてきた。一瞬なんのことかわからなかったが、すぐに悟る。火澄の背中はもう見えなくなっていた。

ハエみたいに手を振ってネズミ男を追い払い、いづるは拾い上げた赤エンを指先でもてあそぶ。

ひょっとすると赤ブレザーは親切心や悪戯魂でいづるにわざわざ競神をレクチャーしたのではないのかもしれない。

やつは教えるのではなく、思い知らせたかったのかも。

やつにあって、門倉いづるにはないものを。

「ふふ」

勝ったらちゅーか。

その発想はなかった。