あなたの願い、金の力で叶えます

1-3 : それって、素敵なのかな

私たちは「契約」を終えて、五十一階から地上へ戻ってきた。当然だけれど、街にさしたる変化はない。相変わらず通行人は多いし、車の往来も激しい。この街の最高点は、まるで別世界のようだった。未知の世界へ行って、もと居たところへ帰ってくる。本来の居場所が、どこか変化してしまっていてもおかしくない……そう思わせるような体験。時間的にも空間的にも、地上とは大きなズレがある、特別な場所――私にとって、五十一階の事務所はそれほどまでに異質だった。

蒸し暑い、梅雨の合間の晴れた午後。応接室にどれくらい居たのか……手首にはめた腕時計は、それがわずか一時間にも満たないことを示している。時間の感覚が麻痺していた。まだ日が傾き始めてすらいない。

「やるべきことを整理する」

ビルから出てすぐ、先生は毅然とした表情で言った。

「まずは法務省に交渉して、弓之辺洋一の一時釈放を秘密裏に約束させる。次に、演奏のための会場を用意する。それで……――そうだ、練習は? したいか?」

平日の市街地は決して静かでない。でも、先生の声はよく通った。

「そう、ですね……やっぱり、少しでも練習はしておきたいです」

「なら、練習用の……スタジオがいいか。……うん、よし、スタジオを借りる。期間は二週間。どうだ?」

二週間。……二週間? 新しい曲を一から初めて、二週間で完成させるなんて――……。……あ、いや、違う。よく考えてみれば、別にそんな制約はない。つまり、演奏経験のない新しい曲を練習する必要はない、そういうことだ。それに、正規の発表会ではないのだから、完成度もあまり追求しなくていい。正直、もともと演奏の出来にこだわるつもりはなかった。学校に行かなくなってから半年の間、愛器がホコリをかぶらないように乾拭きすることだけは怠らなかった。でも、しばらく音を出していない。だから勘を取り戻せるだけの時間が欲しい。逆に言えば、それだけあればいいんだ。ただ単に、自分が演奏している姿を父親に見せたいだけ。それだけで十分、けじめにはなると思う。

「……はい。二週間あれば」

「よし、決まりだ」

そう言うと、先生は腕を組んでしばらく考え込む素振りを見せた。

「――柳」

「はい」

「会場とスタジオの確保を。条件は一任する」

「かしこまりました」

厳しくて力強い声と、優しくて柔らかい声が行き交う。やり取りをする二人の姿はどこまでも対照的に見えた。

「俺は……そうだな。たまには直接、あいさつに行った方が――」

こうやって先生が段取りをスムーズに決めていくその横で、私は置き去りになっていた。

私の願いを形にしてくれようと準備している彼の姿を見つめ、声を聴き、圧倒的なリアリティを感じていた。願いを叶えるための現実的な準備。星に願いを捧げてみたって、どうにもならない。各方面にお金を払って、足を使って動き回って、必要なものを揃える。人一人の願望を満たすということは、そういうことなのかもしれない。

「あ、あの、私は……」

「君はまだ、うちの所員じゃない。もちろん、法務省の関係者でもない。俺についてきたって、どうすることもできないだろう」

そう言って、彼は柳さんに目配せをする。彼女はその小さい顔を縦に振った。

「解散」

こうして、私の願いを叶えるための準備が始まって――。

――そして、あっけないほど簡単に終わった。

準備の間、私は柳さんについて回っていた。

事務所が入っているビルの地下には、駐車場があった。

「世中先生が二台分のスペースをお借りになって、私たちは一台ずつ停めているんですよ」

柳さんの声は大きい方じゃない。でも、地下の駐車場では誰の声だろうとよく響く。

「会場の広さはどの程度がご希望ですか?」

「え、えーと……父だけに聴いてもらえればいいので、そんなに広くなくても……」

「それでも、『発表会』として格好をつけたいのでしたら、ある程度の広さは必要ですよね」

そんな相談を続けながら、私たちは柳さんの車に乗り込んだ。白くて、ピカピカの……高そうな……たぶん、外車。あ、でも右ハンドル……。えーと、外車でも日本じゃ右ハンドルになったりするんだっけ……。……たいていの女子大生と同じように私も自動車になんて興味がなくて、よくわからない。だから、「高いんでしょうね」とか、「いい車ですねー」とか、何か言おうかとも思ったけれど、きっと言わなくて正解だったんだと思う。助手席に座るように促されて、言われたとおりに従う。柳さんはと言えば、背が低くて足が届かないからだろう、運転席のシートをできるだけ前にずらしてからシートベルトを締めた。

「とりあえず、会場を借りましょう」

「はい……え、でも、そうだ、わざわざ行かなくても、場所を借りるだけなら電話でいいんじゃないですか?」

「確かに、借りるだけならその方がいいと思いますけれど、下見をされたくはありませんか?」

「あ、そうか……」

車の中でも私たち二人の相談は続いた。柳さんは逐一、私に希望を尋ねてきた。私が返答に困れば質問に補足を加えてくれたり、少し考える時間をくれたり、あるいは提案もしてくれた。

「――二週間も練習なさるのでしたら、スタジオはご自宅の近くがいいですね」

うーん、それにしても……この人、ずっと笑ってる。柳さんの表情は完璧なスマイルのまま変わらない。言葉づかいもすごく丁寧で、その仕草、立ち振る舞い、どれもこれもが柔らかい。

「はい、その方が……」

「どちらにお住まいなんですか?」

「ええと――」

……私だってきっと、戸惑った顔のままなんだろうな。たぶん、柳さんは私の緊張をほぐそうとしてくれてるんだ。

柳さんが質問して、私が答える。それによってどんな場所を借りるべきかを判断して、条件に合う場所へ向かう。そこで予約ができれば予約するし、使いたい時間に先約があれば、お金を出してその時間の利用権を買ってしまう。こんな調子で準備が進んでいって、夜になるころには何もかもが済んでいた。

「――おそらく、省との交渉もすでに済んでいると思います。……先生は仕事が速いですから」

あまりにあっけない。死刑囚に演奏を聴かせるためのステージが、こんなに簡単に調ってしまっていいのだろうか。

「明日からスタジオは借り切っていますので、お好きな時間にお使いくださいね」

「あ、ありがとうございます」

戸惑いながらも、うなずくほかなかった。

一人きりの、貸し切られた防音室。左肩にバイオリンを当てて、顎との間に挟み込んで支える。久しぶりの感触だった。木の表面を覆うニスのツヤが愛おしい。一年ちょっと前に、入学と同時に買ったバイオリン。決して高くはないけれど、安くもない。値段の問題じゃないなんて言う人もいるけれど、やっぱり道具にはお金をかけたい。いい奏者はいいものを使う。いいものを使うからといって、いい奏者になれるとは限らないけれど……。値段はやっぱり、楽器の価値を測る物差しのひとつであることに間違いない。安くないバイオリン。値段とは関係なく、もちろん愛着はある。だからとにかく、弾かないとしても汚したくはなかった。だから、これまでの間、埃ひとつ残さないように表面を拭っていた。久しぶりに弓を手にして、優しく弦に添え……引く。すると、歪んだ音がした。

……ひどい音。

苦笑いが漏れた。楽器から離れている間、音を出す気にはなれなかった。それくらい我慢して、調弦だけでもしておけばよかったのに。弦を留めているペグに触れていなくても、いつの間にか音の質は変わってしまう。バイオリンとは長い付き合いなのに、未だに不思議に思う。ズレるはずのないものが、知らないうちにズレていく。その日の温度が、湿度が、過ぎていく時間が――そしてあるいは、持ち主の心の変化が。ありとあらゆる要素が、出るべき音を変えてしまう。

とりあえず、調弦からかな……。曲目も考えなくちゃいけなかったけど、何を弾くかは経験から自ずと決まった。練習で弾いたことがあるもの。昔の楽譜はみんな家にとっておいてある。いつかの発表会で演奏したバイオリンソナタ。本来はピアノの伴奏がつく曲だけれど、ぜいたくは言っていられない。

自分の好きなものと向き合う時間はちょっと懐かしい感じがして、嫌なことを少しだけ忘れられた。

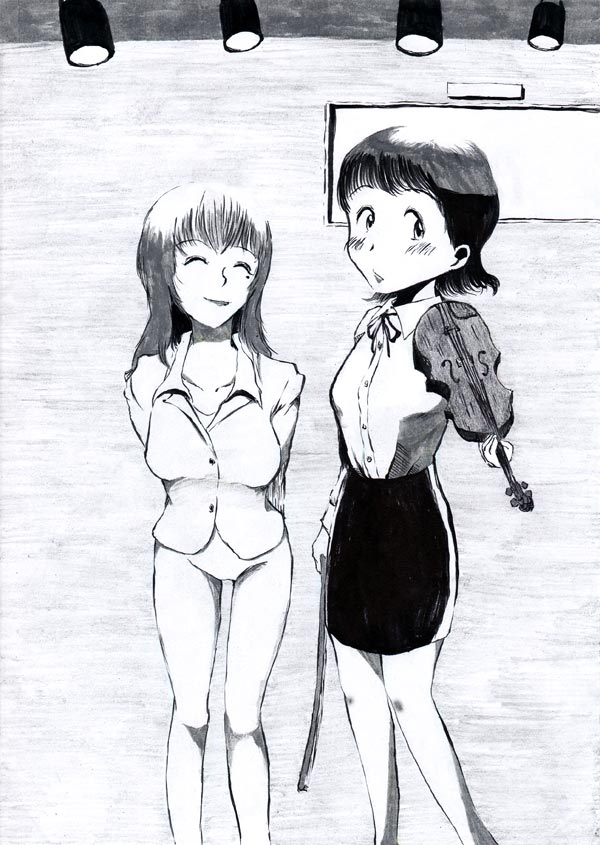

翌日、練習中に柳さんがやってきた。

「こんにちは」

「柳さん……こんにちは。どうしてここに?」

「だって、弓之辺さんは私たちの依頼人ですから。依頼が終わるまでは、しっかりとご様子を把握させていただかないと」

「そうですか……見ていてもあまり面白くないと思いますけど……」

「ふふ、お仕事ですから、それは問題じゃないんですよ」

柳さんは相変わらず愛想よく笑う。

「それに、弓之辺さん……楽しそうですね」

「……好きでやってましたから」

意識して過去形にした。もう、自分が楽器を手にしている未来像を描くことはできなかった。

「柳さんは、楽器の経験はないんですか?」

「……私は」

その目は私を見ていない。柳さんが見ているのは、私が手にしているバイオリンだった。

「私は、楽器は……。少し興味はありましたけど……結局、そういう選択はしませんでしたから」

できる機会はあったけど、あえてやらなかった……そんな風に聞こえる。

「楽器ができる方をうらやましく思います。言葉以外に自分を表現する方法をお持ちだなんて、ちょっと素敵ですよね」

「素敵、なんですかね」

だとしたら、私を「素敵」にしたのは父親だ。

「音楽ですとか、スポーツですとか。自分の精神を埋没させられるものはいいですよね。お金にもなる業界ですし」

……あれ? 最後の一文だけが妙に引っかかった。

「そうですね、仮定のお話……例えばプロ野球選手の平均年俸が……極端にいって、今の百分の一だったら……どれくらいの人がプロ野球選手を目指すんでしょうね」

「さ、さあ……」

世中先生とは対照的、そう思っていた彼女も……実は、お金に魅入られているのかもしれない。

「プロには矜持があって、実益もあります。でも、趣味で音楽やスポーツを嗜む人々がたくさんいるのもいいことですよね」

柳さんはうんうん、と勝手にうなずく。

「だから……素敵ですよ。真剣にやっていたとしても、今はやっていないとしても」

お世辞でも嬉しかった。――だから、弓を持つ手が少し震えた。

蒸し暑い、梅雨の合間の晴れた午後。応接室にどれくらい居たのか……手首にはめた腕時計は、それがわずか一時間にも満たないことを示している。時間の感覚が麻痺していた。まだ日が傾き始めてすらいない。

「やるべきことを整理する」

ビルから出てすぐ、先生は毅然とした表情で言った。

「まずは法務省に交渉して、弓之辺洋一の一時釈放を秘密裏に約束させる。次に、演奏のための会場を用意する。それで……――そうだ、練習は? したいか?」

平日の市街地は決して静かでない。でも、先生の声はよく通った。

「そう、ですね……やっぱり、少しでも練習はしておきたいです」

「なら、練習用の……スタジオがいいか。……うん、よし、スタジオを借りる。期間は二週間。どうだ?」

二週間。……二週間? 新しい曲を一から初めて、二週間で完成させるなんて――……。……あ、いや、違う。よく考えてみれば、別にそんな制約はない。つまり、演奏経験のない新しい曲を練習する必要はない、そういうことだ。それに、正規の発表会ではないのだから、完成度もあまり追求しなくていい。正直、もともと演奏の出来にこだわるつもりはなかった。学校に行かなくなってから半年の間、愛器がホコリをかぶらないように乾拭きすることだけは怠らなかった。でも、しばらく音を出していない。だから勘を取り戻せるだけの時間が欲しい。逆に言えば、それだけあればいいんだ。ただ単に、自分が演奏している姿を父親に見せたいだけ。それだけで十分、けじめにはなると思う。

「……はい。二週間あれば」

「よし、決まりだ」

そう言うと、先生は腕を組んでしばらく考え込む素振りを見せた。

「――柳」

「はい」

「会場とスタジオの確保を。条件は一任する」

「かしこまりました」

厳しくて力強い声と、優しくて柔らかい声が行き交う。やり取りをする二人の姿はどこまでも対照的に見えた。

「俺は……そうだな。たまには直接、あいさつに行った方が――」

こうやって先生が段取りをスムーズに決めていくその横で、私は置き去りになっていた。

私の願いを形にしてくれようと準備している彼の姿を見つめ、声を聴き、圧倒的なリアリティを感じていた。願いを叶えるための現実的な準備。星に願いを捧げてみたって、どうにもならない。各方面にお金を払って、足を使って動き回って、必要なものを揃える。人一人の願望を満たすということは、そういうことなのかもしれない。

「あ、あの、私は……」

「君はまだ、うちの所員じゃない。もちろん、法務省の関係者でもない。俺についてきたって、どうすることもできないだろう」

そう言って、彼は柳さんに目配せをする。彼女はその小さい顔を縦に振った。

「解散」

こうして、私の願いを叶えるための準備が始まって――。

――そして、あっけないほど簡単に終わった。

準備の間、私は柳さんについて回っていた。

事務所が入っているビルの地下には、駐車場があった。

「世中先生が二台分のスペースをお借りになって、私たちは一台ずつ停めているんですよ」

柳さんの声は大きい方じゃない。でも、地下の駐車場では誰の声だろうとよく響く。

「会場の広さはどの程度がご希望ですか?」

「え、えーと……父だけに聴いてもらえればいいので、そんなに広くなくても……」

「それでも、『発表会』として格好をつけたいのでしたら、ある程度の広さは必要ですよね」

そんな相談を続けながら、私たちは柳さんの車に乗り込んだ。白くて、ピカピカの……高そうな……たぶん、外車。あ、でも右ハンドル……。えーと、外車でも日本じゃ右ハンドルになったりするんだっけ……。……たいていの女子大生と同じように私も自動車になんて興味がなくて、よくわからない。だから、「高いんでしょうね」とか、「いい車ですねー」とか、何か言おうかとも思ったけれど、きっと言わなくて正解だったんだと思う。助手席に座るように促されて、言われたとおりに従う。柳さんはと言えば、背が低くて足が届かないからだろう、運転席のシートをできるだけ前にずらしてからシートベルトを締めた。

「とりあえず、会場を借りましょう」

「はい……え、でも、そうだ、わざわざ行かなくても、場所を借りるだけなら電話でいいんじゃないですか?」

「確かに、借りるだけならその方がいいと思いますけれど、下見をされたくはありませんか?」

「あ、そうか……」

車の中でも私たち二人の相談は続いた。柳さんは逐一、私に希望を尋ねてきた。私が返答に困れば質問に補足を加えてくれたり、少し考える時間をくれたり、あるいは提案もしてくれた。

「――二週間も練習なさるのでしたら、スタジオはご自宅の近くがいいですね」

うーん、それにしても……この人、ずっと笑ってる。柳さんの表情は完璧なスマイルのまま変わらない。言葉づかいもすごく丁寧で、その仕草、立ち振る舞い、どれもこれもが柔らかい。

「はい、その方が……」

「どちらにお住まいなんですか?」

「ええと――」

……私だってきっと、戸惑った顔のままなんだろうな。たぶん、柳さんは私の緊張をほぐそうとしてくれてるんだ。

柳さんが質問して、私が答える。それによってどんな場所を借りるべきかを判断して、条件に合う場所へ向かう。そこで予約ができれば予約するし、使いたい時間に先約があれば、お金を出してその時間の利用権を買ってしまう。こんな調子で準備が進んでいって、夜になるころには何もかもが済んでいた。

「――おそらく、省との交渉もすでに済んでいると思います。……先生は仕事が速いですから」

あまりにあっけない。死刑囚に演奏を聴かせるためのステージが、こんなに簡単に調ってしまっていいのだろうか。

「明日からスタジオは借り切っていますので、お好きな時間にお使いくださいね」

「あ、ありがとうございます」

戸惑いながらも、うなずくほかなかった。

一人きりの、貸し切られた防音室。左肩にバイオリンを当てて、顎との間に挟み込んで支える。久しぶりの感触だった。木の表面を覆うニスのツヤが愛おしい。一年ちょっと前に、入学と同時に買ったバイオリン。決して高くはないけれど、安くもない。値段の問題じゃないなんて言う人もいるけれど、やっぱり道具にはお金をかけたい。いい奏者はいいものを使う。いいものを使うからといって、いい奏者になれるとは限らないけれど……。値段はやっぱり、楽器の価値を測る物差しのひとつであることに間違いない。安くないバイオリン。値段とは関係なく、もちろん愛着はある。だからとにかく、弾かないとしても汚したくはなかった。だから、これまでの間、埃ひとつ残さないように表面を拭っていた。久しぶりに弓を手にして、優しく弦に添え……引く。すると、歪んだ音がした。

……ひどい音。

苦笑いが漏れた。楽器から離れている間、音を出す気にはなれなかった。それくらい我慢して、調弦だけでもしておけばよかったのに。弦を留めているペグに触れていなくても、いつの間にか音の質は変わってしまう。バイオリンとは長い付き合いなのに、未だに不思議に思う。ズレるはずのないものが、知らないうちにズレていく。その日の温度が、湿度が、過ぎていく時間が――そしてあるいは、持ち主の心の変化が。ありとあらゆる要素が、出るべき音を変えてしまう。

とりあえず、調弦からかな……。曲目も考えなくちゃいけなかったけど、何を弾くかは経験から自ずと決まった。練習で弾いたことがあるもの。昔の楽譜はみんな家にとっておいてある。いつかの発表会で演奏したバイオリンソナタ。本来はピアノの伴奏がつく曲だけれど、ぜいたくは言っていられない。

自分の好きなものと向き合う時間はちょっと懐かしい感じがして、嫌なことを少しだけ忘れられた。

翌日、練習中に柳さんがやってきた。

「こんにちは」

「柳さん……こんにちは。どうしてここに?」

「だって、弓之辺さんは私たちの依頼人ですから。依頼が終わるまでは、しっかりとご様子を把握させていただかないと」

「そうですか……見ていてもあまり面白くないと思いますけど……」

「ふふ、お仕事ですから、それは問題じゃないんですよ」

柳さんは相変わらず愛想よく笑う。

「それに、弓之辺さん……楽しそうですね」

「……好きでやってましたから」

意識して過去形にした。もう、自分が楽器を手にしている未来像を描くことはできなかった。

「柳さんは、楽器の経験はないんですか?」

「……私は」

その目は私を見ていない。柳さんが見ているのは、私が手にしているバイオリンだった。

「私は、楽器は……。少し興味はありましたけど……結局、そういう選択はしませんでしたから」

できる機会はあったけど、あえてやらなかった……そんな風に聞こえる。

「楽器ができる方をうらやましく思います。言葉以外に自分を表現する方法をお持ちだなんて、ちょっと素敵ですよね」

「素敵、なんですかね」

だとしたら、私を「素敵」にしたのは父親だ。

「音楽ですとか、スポーツですとか。自分の精神を埋没させられるものはいいですよね。お金にもなる業界ですし」

……あれ? 最後の一文だけが妙に引っかかった。

「そうですね、仮定のお話……例えばプロ野球選手の平均年俸が……極端にいって、今の百分の一だったら……どれくらいの人がプロ野球選手を目指すんでしょうね」

「さ、さあ……」

世中先生とは対照的、そう思っていた彼女も……実は、お金に魅入られているのかもしれない。

「プロには矜持があって、実益もあります。でも、趣味で音楽やスポーツを嗜む人々がたくさんいるのもいいことですよね」

柳さんはうんうん、と勝手にうなずく。

「だから……素敵ですよ。真剣にやっていたとしても、今はやっていないとしても」

お世辞でも嬉しかった。――だから、弓を持つ手が少し震えた。

「調子はどうだ」

「……あ、世中先生」

練習を始めて数日。柳さんは毎日、ここに来てくれていた。てっきり、私の様子を見るのは彼女になっているものだと思い込んでいたけれど、今日来たのは先生だった。

「本当はすぐに顔を出そうと思ってたんだけどな……やることもあって」

彼の目は私の手にしているバイオリンに向いている。

「大学を休んでる間、楽器は」

「ほとんど触ってなくて、手入れだけ。まあ、音さえ合わせてませんでしたけど……」

「曲は?」

「決めてあります」

「楽しいか?」

「……何のために練習しているのかを考えなければ、楽しいです」

「――正直だな」

先生はシルエットの細いパンツを履き、そのポケットに手を突っ込んだままでいる。

「好きですからね、バイオリン……ちょっと久しぶりすぎて、肩とか顎が痛くはなりましたけど」

先生は私の顔を見て、バイオリンを見て、もう一度、私の顔を見た。

「――さっき言った『やること』のうちのひとつなんだけどな。君の母親に話をしてきた」

「え……」

「いやいや、このことは何も言ってない。ただ、この依頼が終わったらうちで働くんだろう? 急な話だからな。君を預かるなら、きちんとあいさつをした方がいいと思って」

「そういうことですか……どんな話をしたんですか?」

まさか、依頼のことをすべて漏らされてしまったのかと思った。依頼自体は別にお母さんに対して後ろめたいことでもないけれど、やっぱり借金のことを知られるのだけは抵抗がある。

「弁護士バッジを見せて、『お宅の娘さんをうちで雇うことになりました』って。弁護士だからかな、『あなたたちの抱える事情は存じてます』、『娘さんにこれからの身の振り方を相談されたので、いっそうちで雇ってしまえば、私たちが社会との間の風除けくらいにはなれるでしょう』……とか言っておいたら、やっぱり素直に信じてもらえたよ」

「そう、ですか……」

母親がこの人に丸め込まれる様子が想像できてしまうのが、なんとなく嫌だった。

「それと、昔のことも少しだけ聞いた」

「何を、ですか」

「……バイオリンを始めたきっかけ、もう一度だけ話してくれないか」

先生は私の質問に答えなかった。……きっと、問い直しても無駄なんだろうな。

「最初にお話ししませんでしたっけ……」

「だから、もう一度って言ってるじゃないか」

幼いころの記憶。それは、ほんのひとかけらにも満たない単なる粒でしかない。

「――伊織、楽器に興味はないか」

今よりずっと、優しかったはずの父親の声。それでも表情は硬いままで、セリフはどこか投げやりな響きだった。

「がっき?」

「自分の好きな歌とかを自分で弾けるようになる……そんな練習をする気はないか? ってことだ」

「うた、かあ……それってたのしい?」

「さあ、俺はそういうこととは無縁だったからな……」

父らしい、ぶっきらぼうな返事だった。

「たのしいなら、わたしやってみたい」

そのあと、彼は「そうか」とかなんとか言ったような気がしたけれど、声が小さくて聞き取れなかった。

「……かなり小さいころの話ですから、あんまり正確には覚えてないですけど……」

「いや、十分だ。十分」

先生は、私の肩を優しく叩いた。

「感謝してるのか?」

「楽器については。……それだけですけどね」

親が子どもに楽器を勧める。それって、きっと素敵なことに違いない。少なくとも、世の中の人たちはそう思ってるんだ。

「……あ、世中先生」

練習を始めて数日。柳さんは毎日、ここに来てくれていた。てっきり、私の様子を見るのは彼女になっているものだと思い込んでいたけれど、今日来たのは先生だった。

「本当はすぐに顔を出そうと思ってたんだけどな……やることもあって」

彼の目は私の手にしているバイオリンに向いている。

「大学を休んでる間、楽器は」

「ほとんど触ってなくて、手入れだけ。まあ、音さえ合わせてませんでしたけど……」

「曲は?」

「決めてあります」

「楽しいか?」

「……何のために練習しているのかを考えなければ、楽しいです」

「――正直だな」

先生はシルエットの細いパンツを履き、そのポケットに手を突っ込んだままでいる。

「好きですからね、バイオリン……ちょっと久しぶりすぎて、肩とか顎が痛くはなりましたけど」

先生は私の顔を見て、バイオリンを見て、もう一度、私の顔を見た。

「――さっき言った『やること』のうちのひとつなんだけどな。君の母親に話をしてきた」

「え……」

「いやいや、このことは何も言ってない。ただ、この依頼が終わったらうちで働くんだろう? 急な話だからな。君を預かるなら、きちんとあいさつをした方がいいと思って」

「そういうことですか……どんな話をしたんですか?」

まさか、依頼のことをすべて漏らされてしまったのかと思った。依頼自体は別にお母さんに対して後ろめたいことでもないけれど、やっぱり借金のことを知られるのだけは抵抗がある。

「弁護士バッジを見せて、『お宅の娘さんをうちで雇うことになりました』って。弁護士だからかな、『あなたたちの抱える事情は存じてます』、『娘さんにこれからの身の振り方を相談されたので、いっそうちで雇ってしまえば、私たちが社会との間の風除けくらいにはなれるでしょう』……とか言っておいたら、やっぱり素直に信じてもらえたよ」

「そう、ですか……」

母親がこの人に丸め込まれる様子が想像できてしまうのが、なんとなく嫌だった。

「それと、昔のことも少しだけ聞いた」

「何を、ですか」

「……バイオリンを始めたきっかけ、もう一度だけ話してくれないか」

先生は私の質問に答えなかった。……きっと、問い直しても無駄なんだろうな。

「最初にお話ししませんでしたっけ……」

「だから、もう一度って言ってるじゃないか」

幼いころの記憶。それは、ほんのひとかけらにも満たない単なる粒でしかない。

「――伊織、楽器に興味はないか」

今よりずっと、優しかったはずの父親の声。それでも表情は硬いままで、セリフはどこか投げやりな響きだった。

「がっき?」

「自分の好きな歌とかを自分で弾けるようになる……そんな練習をする気はないか? ってことだ」

「うた、かあ……それってたのしい?」

「さあ、俺はそういうこととは無縁だったからな……」

父らしい、ぶっきらぼうな返事だった。

「たのしいなら、わたしやってみたい」

そのあと、彼は「そうか」とかなんとか言ったような気がしたけれど、声が小さくて聞き取れなかった。

「……かなり小さいころの話ですから、あんまり正確には覚えてないですけど……」

「いや、十分だ。十分」

先生は、私の肩を優しく叩いた。

「感謝してるのか?」

「楽器については。……それだけですけどね」

親が子どもに楽器を勧める。それって、きっと素敵なことに違いない。少なくとも、世の中の人たちはそう思ってるんだ。