世界の終わりに、この世の果てまで。

01ポケットを空にして

01 ポケットを空にして。

九月二十日。本日も変わらず快晴。

夏は終わったけれど、秋にはまだまだ少し早い。そんな中途半端な季節。私は屋上で一人、ぼんやりと空を眺めていた。

特別な意味は何もなく。時折、流れてくる雲を何かの形に例えたり。本当はどうでも良いと思っているような事に、考えを巡らせてみたり。

とにかく、そんな調子で。過ぎゆく時間を退屈しないために、無理矢理に消化していた。

私が見る限り。世の中は今日も静かな温度を保っている。平和という言葉に置き換えても良い。

私が生まれ育った愛すべき海沿いの、小さなちいさな田舎町。

主な産業といえば、漁業ぐらいしかないこの町は、笑ってしまうぐらいに、穏やかな空気に包まれていた。

都会では暴動だとか、強盗だとかが起こってるとテレビで流れていたけれど。私に見える範囲では、そんな話はとても信じられない。遠いお伽の国の出来事みたいに感じる。

世界は、あと半年でおしまいらしい。未だ人類が遭遇した事のないような、巨大な隕石が地球に直撃して、私達は死ぬ。

アメリカのどこかだかの天文台が観測したらしい。テレビのニュースでキャスターの人が、そんな原稿を読み始めたのが三ヶ月前。

お父さんも、お母さんも、町の人達も。もちろん、私も。最初は全然、信じていなかった。 けれど、次第に都会の物価が、とんでもないぐらいにはね上がって。この国の治安がどんどん悪くなっていったりして。

情報に流されるままに、色んな人が色んな事を好き勝手に行動する様子を、テレビで毎日見ているうち。さすがにのんびりしているこの町の人も、やっと現実を受け入れるようになった。

私も信じてないわけじゃない。だけど、実感は全然ない。

隕石が衝突して、地球がどかんと爆発して終わりなのか。それとも大半の人が死んでしまうぐらいひどい大災害が起こるのか。

そんなの、海外の火薬多めの映画だとか。小難しい名前の賞をとる小説だとか。そんな、作り話の世界の中だけじゃないのだろうか? 学校の成績が、あまり良好とは言えない私には、うまく理解できない。

そもそも将来だとか、人生だとか、そんな自分事さえうまく理解できてない私達の世代が、いきなりあと半年でみんな死んじゃうかもしれませんよー。なんて言われても、そんな現実をどう処理して生きればいいのかわからない。

「つまんないねぇ……」

思ったままに口に出してみた。

結局のところ。今の私の胸の中にあるもやもやとした気分を、全部ひっくるめて言えば、つまらない。の一言に尽きる。

もちろん誰もいない屋上では、返事は無いわけだけど。

「だねー。つまんにゃいねー」

でもなかった。

甲高いテレビアニメの中から飛び出してきたような声が返ってくる。

「盗み聞きしないでくれる?」

予想外の来客に、私は溜息を投げた。

「盗み聞きじゃないよぅ。私が屋上に来たら、七海ちゃんが勝手に話したんでしょーぅ?」「まぁ、別に良いけどさ。聞かれて恥ずかしい事言ってたわけじゃないしさ」

私はこの現実離れした声の持ち主を知っている。

同じのクラス。私の前の席に座る芹沢 繭歌(せりざわ まゆか)だ。

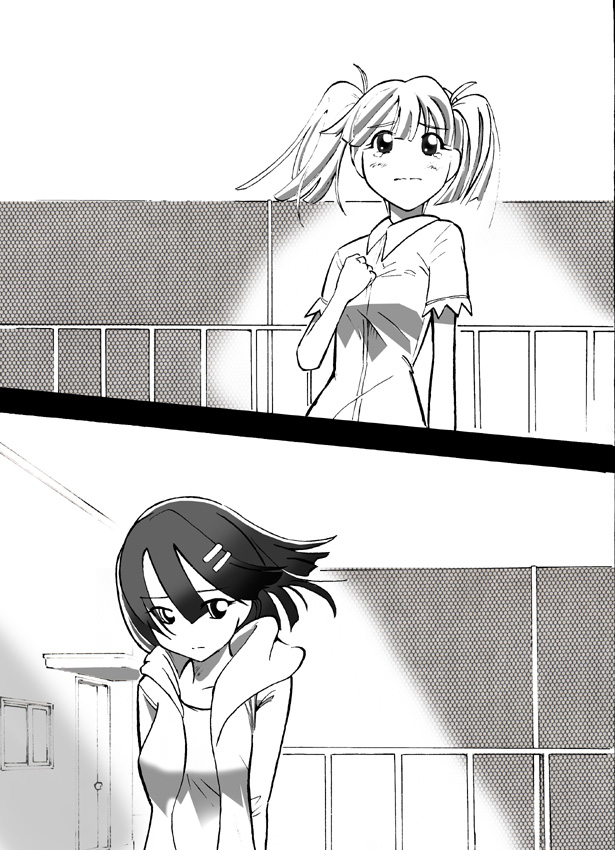

150cmぐらいの華奢な体に、ツインテールの髪型。童顔に大きめの瞳。

そして、甲高いアニメ声。

繭歌の将来の夢は声優。でも、本人が既にアニメに出てきそうな容姿をしている。

「でもさー、七海ちゃんも暇してるよね。こんな時まで学校来るなんてさー」

余計なお世話だと言いたかったけど。正直、その通りだから、何も言い返せない。

「そういう繭歌こそ、なんで屋上に来たわけ?」

「んとね。えとぉ……暇だから?」

「何それ、人の事言えないじゃん」

「だねぇー」

へへへ。子供みたいに、繭歌は照れ笑いを浮かべた。

「繭歌と七海ちゃんで、ヒマゴンだねぇ」

「え、何? ひま……なんだって?」

「あまりに暇すぎるとなっちゃう怪獣なんだぁ」

「へぇ……怪獣。そっか、へぇ……」

わかっていた事だけど。繭歌独特のペースで会話は進む。ハイセンス過ぎるレベルに。一瞬、ついていけなくなる。

「繭歌は、なんか。相変わらずだね」

良くも悪くも。という言葉は伏せる。

「うん。まぁ、そだねー。特に何も変わらずな感じだよ」

こうやって、繭歌と会うのは実に久しぶりだ。

あの不吉なニュースがテレビで放送されてから。最初の一カ月ぐらいは、みんないつも通りに学校に来ていたけど。一人が欠席し。二人来なくなり……なんだか、性質の悪い流行り病にでもかかったみたいに、日ごとに教室から、生徒の数が減っていった。

私と繭歌は結構最後まで残っていたほうだけど。結局、一週間前の授業から二人とも出なくなった。

その事をお父さんもお母さんも知っているけど、何も言わない。こんなご時世だから、と納得しているのか。呆れているのか。諦めているのか。

とにかく。この町では繁華街で学生がぶらぶらと遊び歩いていても、注意する大人はいない。誰もがそんな光景を、ただ当たり前の事のように受け入れている。

「なーんかさ。変な感じだよね」

「ん?なにがなにが?」

目が痛くなりそうな、ピンク色のカバンを置いてから、繭歌が私の隣に腰をおろす。

「これからすっごく大変な事が起こるかもしれないのに、みんな普通に暮らそうとしてるじゃない?」

「うん」

「でもさ、完璧に今まで通りじゃなくてさ。ちょっとずつ、どこかしらで小さな綻びみたいなのは出てきてるのに。それでも、みんな今まで通りに暮らしたいから、そういう小さな違和感を必死で見ない振りしてるっていうか……」

「七海ちゃんは、そういうのがヤなの?」

「嫌っていうか。なんか気持ち悪い」

私の大好きな町が、どんどん変なほうへ向かって行くんじゃないだろうか?そんな漠然とした不安に、襲われる時がある。

それは私の中で。このままずっと、穏やかに暮らせるわけが無い。と心のどこかで思っているからかもしれない。

「ストレートだなぁ」

繭歌は大げさに、溜息をついてみせる。

「私は自分の生まれた町に変わらないで欲しいだけ。ただ、そんだけ」

もしも、世界が終わる日が本当にくるなら。私はこの町で穏やかな凪のように暮らしながら、死んでいきたい。今日も良い天気だねぇ。なんて当たり前の事を言いながら消えていきたい。

「地元愛ってやつだねぇ。でも、私はこの町あんまし好きじゃないから……七海ちゃんみたいには思えないかなぁー」

学校では決して見せない少し冷めた表情で。けれど、明るいトーンの声で。繭歌は自分の鞄から、何やら薄い冊子のようなものを取りだした。

冷たい表情に、明るい声。なんだか……ちぐはぐだ。

「何、それ?」

「えと、これはねー。台本だよ」

「台本って、なんの?」

「アニメのだよー。しかも、私が大好きな『花咲魔法少女ホワイト・リリィ』の13話の台本。ネットオークションで買ったんだー。レプリカなんだけどね」

「へぇ……」

ホワイトほにゃららというアニメの事もよくわからないし。アニメの台本というものも、私は初めて見た。ぱっと見た感じは私達が学校で貰っていた、体育祭だとか文化祭のしおりと変わらない感じだ。

「繭歌はいつもそんなの持ち歩いてるわけ?」

「うん。人がいないところを見つけて、練習してるんだよ。いつでもオーディションを受けられるようにしとかないと」

「オーディションって……でも、そんなの」

もう、きっと。あるわけないよ。そう、言いそうになって、私は口を閉じる。でも、きっとそれが現実だ。

みんな、自分が今を生きる事に必死で。それは、繭歌が好きなアニメを作る人だとか、それを放送する人だとかも一緒なわけで。

今、テレビではアニメなんてやってないし。バラエティ番組や、ドラマもやっていない。テレビのスィッチをいれて、流れてくるのは、重苦しくて堅苦しいニュース番組だけだ。

けれど、繭歌の表情には、何の曇りもない。

大きな瞳は、きらきらと輝いている。

「今はさ、オーディションとか、ほとんどないけど。でもでも、もしテレビで言うみたいに、世界がおしまいにならなかったらさ。その時になって練習しとけばよかったー……って後悔したくないもん」

「なるほど。なんか、繭歌って意外に、努力家なんだね」

「あぁう、意外にって言い方は失礼だよー」

「や、ごめんごめん。悪い意味じゃないよ、誉めてるんだから」

世の中が、大変な事になってて、余裕を失っている時に。自分の夢だとか、目標だとかを見失わず、その為に真っ直ぐに努力できる繭歌は偉いなぁと思う。

だって、それは。みんなが言う、世界が終わる日のその先を見ているようで……なんて言うか、とても綺麗で純粋な、生命力の強さのように感じた。

「私もさ。繭歌みたいに、打ち込めるような事を、見つけておけばよかったかな」

それは、きっと何でも良くて。

例えば、部活だとか。例え漠然とぼやけていても、描く事のできる、未来の自分だとか。

とにかく、今より先に繋がる何か。そういったものが、ひとつでも私にあれば、現状に少しは……それが、例え針の穴から見える太陽の光のようなものだとしても。こんな不安定な世界に、少しは希望を持って生きられただろうか?

わからない。実感の湧かない話だ。そして、こんな風に実感が沸かない自分の姿こそが、私にとってのリアルだ。

「絶対見つかるよ。だって七海ちゃんは私なんかより、ずーっと頭も良いんだし」

私を見る繭歌の目は真剣で。どこか、熱が篭っている。

「や、私は別に成績とかよくないから」

謙遜というわけじゃない。学校に通っていた頃の私の成績は、下から探していったほうが早い。

成績の話だけでいえば、繭歌のほうが良いぐらいだし。

「んー。成績とか、そゆのじゃなくて。なんていうのかなぁ……人として深いというか。ちゃんと色々考えられるというか。とにかく、私は七海ちゃんに凄く憧れてるわけだよ」

「そうかなぁ……」

そんな事、はじめて言われた。

せっかく褒めてくれた繭歌には悪いけど。どうにも、過大評価をされてるようで、むず痒い。

大体、私はそんなに奥深い人間じゃない。

頭を使って生きているかと言われれば、使っていないし。

何かを常に考えているのような、思慮深い人間でもない。

何も考えてなんていない。ただ周りの時間が流れるままに、身を任せている。

自分から、何か行動を起こす事もない、ありふれた受動的な人間だ。

つまるところ、何も無い。からっぽだ。

「七海ちゃんが、自分の事をどう思ってるか私にはわかんないけどさ。私から見た七海ちゃんは、とっても素敵なんだよ。そういう事に、決定だよ」

「そんなに、はっきり断言されると、なんか照れるから」

顔が、何だか熱い。

そして、とても恥ずかしい。

「あ、ねぇねぇ。七海ちゃんに、お願いしたい事があるんだけど……いかな?」

「別に良いけど、難しいのとか、面倒なのはパスするからね」

「だじょぶ。だいじょぶ。全然難しくないから。七海ちゃんは、ただ聞いてくれれば良いだけだから」

繭歌は一体何をはじめるつもりだろう?

私が、疑問に思っていると。繭歌は立ち上がり、背筋を伸ばした。

「今から私が、台本を読むから。それを聞いて、ちゃんとできてるか判定して欲しいんだよ」「や、そんなの急に言われてもさ」

普段からアニメも見ない私が、その演技がどうだとか、わかるはずがない。

大体、わたし自身が演技なんてまったくできる人間ではない。学校行事の出し物の劇では、いつも台詞が無い背景の木だとか、町人Aだとか。とにかく、そんな感じの一言も話さなくても成立するような役ばかり選んできたぐらいなのに。

「あはは。なんとなーくで良いから、テレビから聞こえてきて変じゃないかな。とか、そんな感じのアバウトさで判断してくれていいから」

ず、随分大雑把だなぁ……ほんとに、そんなので良いのだろうか?

「う、うん。それぐらいなら……できる、かな?」

「んじゃあ、読むからね。ちゃんと聞いててね」

こほん。咳払いをひとつした後、繭歌はいつもの高いトーンの声はそのままに。けれど、はっきりとした滑舌で、台本の台詞を読みはじめた。

そして、私は息を呑む。

他の登場人物の台詞が無いから、繭歌の演じてるキャラクターが、どんな状況で話しているのかはわからない。

でも、繭歌によって演じられる、その架空のキャラクターは。命を持ち、いきいきと言葉を紡いでいる。

自分の目の前で、何かが誕生する瞬間。

それはなんだか、私にそわそわとした高揚感を感じさせる。

今まで、単純にクラスメートだと思っていた繭歌が、とんでもなく凄い人物のように思えた。

「ど、どかな? 何度も練習したから、自分では結構うまくできたと思うんだけど……」

台本を閉じ、繭歌は、はにかんだ表情を見せる。

「うん。詳しい事はわかんないけど、凄く上手いと思った。なんか、繭歌が繭歌じゃないみたいに感じたっていうかさ、別の誰かが喋ってるみたいっていうか」

本当はもっとたくさんの事を感じて、たくさんの事を繭歌に伝えたいのだけど……自分の感じた事を上手く言葉にできないのが、もどかしい。

「そかそかー。そう言ってもらえると、すっごく嬉しいねー」

自分でも拙いと思う感想。それでも、繭歌は満足そうに喜んでくれた。

「七海ちゃんは……この町が好きなんだよね」

呟いた繭歌から、笑顔が消えた。その視線は、どこか遠くの一点を見ている。

唐突な呟きに、最初は繭歌が何の事を言っているのか、わからなかった。けれど、一瞬考えてから、それがさっき私が話した事と繋がるのだと気付く。

「まぁ、どちらかと言えば……」

「私はねー、こんな町。なくなっちゃえば良いと思ってるよ」

言ってから、私を気にするように、一瞬こちらに視線を送る。 繭歌の言葉は、意外だった。さっき、嫌いだとは言っていたけど。なくなってしまえというのは、あまりに過激だ。

「町のどこにいても海臭くて、雑誌やゲームも少し遅れてしか手に入らないし、みんなテレビで都会の流行を真似したいけど、そんなの売ってるお店なんて無いから、町の商店街の服屋さんで、それっぽい服買って、目一杯お洒落なつもりになってさ……ろくな娯楽なんて無いから、彼氏見つけてエッチするぐらいしかやる事なくてさ」

まくし立てる繭歌の言葉には、今まで溜め込んでいた不満が、一気に爆発したような迫力があった。

自分の故郷を……もちろん、それは繭歌も同じだけど、ひどく言われているのに。不思議と、私の中に怒りはなかった。

「絶対見つかるよ。だって七海ちゃんは私なんかより、ずーっと頭も良いんだし」

私を見る繭歌の目は真剣で。どこか、熱が篭っている。

「や、私は別に成績とかよくないから」

謙遜というわけじゃない。学校に通っていた頃の私の成績は、下から探していったほうが早い。

成績の話だけでいえば、繭歌のほうが良いぐらいだし。

「んー。成績とか、そゆのじゃなくて。なんていうのかなぁ……人として深いというか。ちゃんと色々考えられるというか。とにかく、私は七海ちゃんに凄く憧れてるわけだよ」

「そうかなぁ……」

そんな事、はじめて言われた。

せっかく褒めてくれた繭歌には悪いけど。どうにも、過大評価をされてるようで、むず痒い。

大体、私はそんなに奥深い人間じゃない。

頭を使って生きているかと言われれば、使っていないし。

何かを常に考えているのような、思慮深い人間でもない。

何も考えてなんていない。ただ周りの時間が流れるままに、身を任せている。

自分から、何か行動を起こす事もない、ありふれた受動的な人間だ。

つまるところ、何も無い。からっぽだ。

「七海ちゃんが、自分の事をどう思ってるか私にはわかんないけどさ。私から見た七海ちゃんは、とっても素敵なんだよ。そういう事に、決定だよ」

「そんなに、はっきり断言されると、なんか照れるから」

顔が、何だか熱い。

そして、とても恥ずかしい。

「あ、ねぇねぇ。七海ちゃんに、お願いしたい事があるんだけど……いかな?」

「別に良いけど、難しいのとか、面倒なのはパスするからね」

「だじょぶ。だいじょぶ。全然難しくないから。七海ちゃんは、ただ聞いてくれれば良いだけだから」

繭歌は一体何をはじめるつもりだろう?

私が、疑問に思っていると。繭歌は立ち上がり、背筋を伸ばした。

「今から私が、台本を読むから。それを聞いて、ちゃんとできてるか判定して欲しいんだよ」「や、そんなの急に言われてもさ」

普段からアニメも見ない私が、その演技がどうだとか、わかるはずがない。

大体、わたし自身が演技なんてまったくできる人間ではない。学校行事の出し物の劇では、いつも台詞が無い背景の木だとか、町人Aだとか。とにかく、そんな感じの一言も話さなくても成立するような役ばかり選んできたぐらいなのに。

「あはは。なんとなーくで良いから、テレビから聞こえてきて変じゃないかな。とか、そんな感じのアバウトさで判断してくれていいから」

ず、随分大雑把だなぁ……ほんとに、そんなので良いのだろうか?

「う、うん。それぐらいなら……できる、かな?」

「んじゃあ、読むからね。ちゃんと聞いててね」

こほん。咳払いをひとつした後、繭歌はいつもの高いトーンの声はそのままに。けれど、はっきりとした滑舌で、台本の台詞を読みはじめた。

そして、私は息を呑む。

他の登場人物の台詞が無いから、繭歌の演じてるキャラクターが、どんな状況で話しているのかはわからない。

でも、繭歌によって演じられる、その架空のキャラクターは。命を持ち、いきいきと言葉を紡いでいる。

自分の目の前で、何かが誕生する瞬間。

それはなんだか、私にそわそわとした高揚感を感じさせる。

今まで、単純にクラスメートだと思っていた繭歌が、とんでもなく凄い人物のように思えた。

「ど、どかな? 何度も練習したから、自分では結構うまくできたと思うんだけど……」

台本を閉じ、繭歌は、はにかんだ表情を見せる。

「うん。詳しい事はわかんないけど、凄く上手いと思った。なんか、繭歌が繭歌じゃないみたいに感じたっていうかさ、別の誰かが喋ってるみたいっていうか」

本当はもっとたくさんの事を感じて、たくさんの事を繭歌に伝えたいのだけど……自分の感じた事を上手く言葉にできないのが、もどかしい。

「そかそかー。そう言ってもらえると、すっごく嬉しいねー」

自分でも拙いと思う感想。それでも、繭歌は満足そうに喜んでくれた。

「七海ちゃんは……この町が好きなんだよね」

呟いた繭歌から、笑顔が消えた。その視線は、どこか遠くの一点を見ている。

唐突な呟きに、最初は繭歌が何の事を言っているのか、わからなかった。けれど、一瞬考えてから、それがさっき私が話した事と繋がるのだと気付く。

「まぁ、どちらかと言えば……」

「私はねー、こんな町。なくなっちゃえば良いと思ってるよ」

言ってから、私を気にするように、一瞬こちらに視線を送る。 繭歌の言葉は、意外だった。さっき、嫌いだとは言っていたけど。なくなってしまえというのは、あまりに過激だ。

「町のどこにいても海臭くて、雑誌やゲームも少し遅れてしか手に入らないし、みんなテレビで都会の流行を真似したいけど、そんなの売ってるお店なんて無いから、町の商店街の服屋さんで、それっぽい服買って、目一杯お洒落なつもりになってさ……ろくな娯楽なんて無いから、彼氏見つけてエッチするぐらいしかやる事なくてさ」

まくし立てる繭歌の言葉には、今まで溜め込んでいた不満が、一気に爆発したような迫力があった。

自分の故郷を……もちろん、それは繭歌も同じだけど、ひどく言われているのに。不思議と、私の中に怒りはなかった。

繭歌の言っている事は、何も間違っていない。どれも、この町の現実。

でも、私はそれらをとっくの昔に受け入れている。何もなく、退屈なのがこの町の良いところだとさえ思っているぐらいだ。

「なんだろね……この絶望は」

力なく繭歌は笑う。

「でもさ、それでも。私達はこの町で生きるしかないじゃん。どうせ、半年後には、全部なくなっちゃうならさ、せめて自分の生まれた場所で、私は死にたいと思うよ」

繭歌には申し訳ないけど。

私は、この町で自分の人生の終わりを迎えるとしても、後悔はない。

「私は、やだな。こんな街で空気みたいに死んでいくのも、枯れるように生きていくのも絶対にやだよ」

繭歌の頑な拒絶。それは、この街のありとあらゆるものすべてに向けられている気がする。「だったら、出て行けばいいじゃん」

嫌味で言ったつもりはない。

素直な気持から出た言葉。

それで、繭歌を縛る全部から、開放されるなら。それもひとつの方法だと思った。

「出て行くもん。こんな街、いつ出て行ったって良いんだから」

「そんな、ムキになって言わなくても……」

繭歌は今にも泣きそうな顔で、声を振り絞った。

見てて、なんか痛々しく、可愛そうに思えてくる。

繭歌は図太く、大雑把に生きている私と違い。繊細過ぎるんだと思う。

感受性だとか、そういう心や精神に直結しそうな部分ももろもろが、私なんかと比べものにならないぐらいに、純粋で繊細なんだろう。

だから、ただ、ただ。静かに何の形も残らないまま、滅んでいくのが耐えられないのだ。

繭歌が言いたい事は……理解できる。だけど、抱えている痛みや、苦しさ全部はわからない。わかった気になる事はできるかもしれないけど。そこから生まれる言葉なんて、どんな言い方をしても、きっと嘘っぽくなってしまう。

そんな言葉。なんの慰めにもならない。

「ねぇ……七海ちゃん」

呟いた繭歌の声は、か細く。弱々しい。

「……逃げよっか」

「逃げるって、どこに?」

「この世界の果てまで。嫌な事とか、痛い事とか、悲しい事とか。そんなの全部が追いかけてこれないような……そんな、ずっとずぅっと遠くの場所まで」

「そんな場所、あるわけないじゃん」

繭歌が、あまりに非現実的な事を言うものだから。私は、少し不機嫌な声になってしまった。

いくら、この街が嫌いで。

繭歌が私にはよくわからない感覚に絶望しているとしても。

それは、私には関係ない。この町を出て行くのを決めるのも、行動するのも繭歌自身の問題であって、私の人生じゃない。

繭歌の人生だ。

「最初から諦めてちゃ、何も見つけられないよ。きっとどこかにあるよ、私達の自由になれる場所が、アニメや小説に出てくるような理想郷みたいな場所がさ」

「そんなの……作り話の世界にしかないの。私達には、そんな都合の良い場所なんてない」

この世界には、繭歌が嫌う。辛く痛い刺さるような悪意の現実しかない。

逃げ道なんてあるものか。

「七海ちゃん。お願いだよ、私と一緒に……」

「ごめん……」

繭歌がもう一度何を言おうとしたのか。それは、すぐにわかった。

それでも、私には断る事しかできない。

「そっかぁ、そうだよね。こんな事、急に言われても困るよね。ごめんね七海ちゃん」

「ほんと……ごめん」

私には、謝る事しかできない。

いくら、こんな。どうしようもない、息苦しく生き辛い世界でも。私には、この町を出る勇気は無いし。そんな突飛な行動をする度胸もない。

「あの……さ。私、そろそろ行くね、家の用事とかあるしさ」

明らかに、落ち込んだ繭歌を見てるのが辛くて。私は、逃げ道を作るように、そう言った。 本当は、用事なんてどこにもないのに。

繭歌が褒めてくれた私なんて、どこにもいない。私は、こんなにも卑怯な人間だ。

「うん。わかった……あのね、七海ちゃん。もし、本当に……もしも、だけど」

「何?」

足早に立ち去ろうとして、繭歌の声が背中にかかる。

無視する事もできず、私は立ち止まった。

「気持が変わったら、今日の夜八時に、マルナミマートの前に来て」

「マルナミマートって、国道沿いのコンビニ?」

「うん、私ね。時間まで、そこで待ってるから」

「そっか、気が変わったら、ね」

繭歌の視線が、必死にすがっているのがわかる。

心臓を思いっきり掴まれたように苦しい。

私は当たり障りの無い、無難な返事だけを返し。振り返る事なく、屋上を後にした。

*

家に帰ると、八つ年上の兄が、居間で携帯ゲームに興じていた。

集中しているのか、口を半開きにして、カチカチとボタンをせわしなく押している。

お兄ちゃんがずっとハマっている、大きな怪獣と戦うゲームだ。この間プレイ時間が500時間を超えたとかなんとか、言ってたっけ。

これが、我が町を守る警察官の姿かと思うと、妹ながらに情けなくなってくる。

「ただいま。お兄ちゃん今日非番だっけ?」

「ああ、久しぶりの休みだ。っても、別に出勤してても暇なだけなんだがな。この町は平和そのものだな。こういう時は、この町に勤務してて良かったと思うよ。ほんと」

ゲームを一時中断して、お兄ちゃんは、うむうむと頷く。締まりのない笑顔を向けられると、私も笑うしかない。

「そんな平和な町が、嫌だって子もいるんだよ」

「ははは、ならその子は贅沢者だな。何も飛びぬけた事が起きず、毎日を平穏に生きられる。こんな幸せな事はないってのにな」

「世界は終わっちゃうかもだけどね」

「それは、しょうがないだろ。警察の力じゃ世界は救えないからな。俺が救えるのはゲームの中の世界ぐらいかねぇ」

だよねぇ。

そんな風に、軽く相槌を打つ。波風を立てないための、家の中での仮面を、私は一枚被る。「お兄ちゃんも、休みを満喫しなよ」

「おう。今日中に欲しいアイテムをゲットしないとな」

うわ、一日ゲームする気だよ。

「んじゃ、また夕飯の時ね」

「あいよー」

既に、お兄ちゃんの顔はゲーム機の画面に向いていた。

いつも通りの、短い兄妹のコミニュケーションをとった後。お兄ちゃんの隣をすり抜け、自分の部屋のある、二階へと向かう。

鞄を机に投げ出し、私は重力に任せるままに、ベッドに倒れ込んだ。

なんだか……疲れた。

お腹も少し空いているけど。今はあまり動く気になれない。

こんな事なら、さっき一階にいるときに、何か持って来ればよかった。

私がそんな後悔をしている間に、お腹が小さく鳴った。

「はぁ……」

空腹とか、その他もろもろの、色々な事に溜息が漏れる。

「繭歌、泣きそうだったな……」

先ほどの、繭歌との会話を思い出すと、気分が重い。

繭歌の誘いを断った事は、間違いじゃない……と思う。

でも、だけど。

別れ際の、私を見つめる繭歌の表情が、瞼に焼き付いて離れない。

弱々しくて、涙を堪えるような顔で立ち尽くす繭歌。

その光景を思い出すだけで、私の心には重く、淀んだものがのしかかってきた。

「だって、しょうがないじゃん。私には、何もできないんだし」

誰に言うわけでもなく、呟く。

もやもやと、整理できない頭で、枕に顔を埋めていると、不意に携帯が鳴った。

う、動きたくないのに……。

手元にあれば、それほど苦労しないのに。残念ながら、携帯は机の上にある鞄の中だ。 一瞬、無視を決め込もうかと思ったけど。携帯の着信音が鳴り止む気配を見せないので、仕方なく私は重い体を起こした。

鳴り続ける着信音にいらいらしながら。鞄の中に手を突っ込み、携帯を取り出すと。私は乱暴に通話ボタンを押す。

「あ、七海? 超ひさしぶりだね」

聞こえてきた声は。元、クラスメートの智子だった。

「なんだ、智子かぁ」

「なんだは無いでしょお、ひどいよねぇ。あたしたち一応、友達じゃん?」

「ごめんごめん」

智子は、ニュースが流れて。まっさきに学校に来なくなったグループの一人だ。そこまで親しい間柄でもなく。智子が言うように、一応、友達。

私達の使う、その言葉は。ちょっとした挨拶みたいなもので、薄っぺらな連帯感を保つための、悪趣味な魔法の呪文でしかない。

だから。一応、友達なんて。ただの、知り合いと同じ事なんだと思う。

……駄目じゃん。

「最近、全然連絡してこなかったのに。どしたの? 智子からかけてくるなんて珍しいね」

気をとり直し。学校で話していた時と同じように、明るい声で聞く。

「んー別にさぁ。大事な用事ってわけじゃないんだけどさぁ。七海って芹沢と仲良かったじゃん」

「どうだろ。結構、よく話たりはしたけど……繭歌がどうかした?」

「だからさぁ。さっき駅前のスーパーに私言ってたのよ、お母さんがさぁ、夕飯の材料を買い忘れたとかでさぁ。ったく、娘をパシらすなっての……」

はじまった途端に、すぐに智子の話は脱線をはじめた。

「うん、あの……だからさ、その……結局、何の話なわけ?」」

「ああ、ああ。ごめんごめん。ようするにさぁ、そのスーパーで。芹沢を見たんだけどさぁ。なーんかもう、すっごいの」

「すっごい?」

「そ、一人でさぁ。缶詰とか、なんだとか。食べ物を大量に買ってんのよ。しかも、泣きながら」

「泣いてた……」

「ぼろぼろ涙流しながら、食べ物をかごに入れてる姿が、ほんとちょー不気味でさ。いくら、ずっと非常事態のままだからってさー、こんな田舎であんなに買い込まなくても、別に食料不足になんかならないと思うんだけどなぁ」

「そっか……」

繭歌が大量に食料を買い込む理由。

そんなの、考えるまでもない。

さっき、繭歌が私に言ったばっかりじゃないか。

繭歌が泣いてる理由も、私は知ってるじゃないか。

「まー、今も付き合いあるかわかんないけどさ。電話とかするんなら、七海から言っておいてよ。マジでキモいから、目の前に現れんなってさ。こっちは、ただでさえパシってて気分悪いってのにさぁ。芹沢のせいで気分最悪だっつーの」

「そんなの、自分で直接言えばいいじゃん。私が気分悪いわけじゃないし」

「えぇー、絶対嫌だって。あいつ、なんか頭おかしい系じゃん。気色悪いアニメとか漫画の話ばっかだしさ。マジ死ねって感じ」

「とにかく、私はそんな事。言わないから」

親しくないとはいえ、繭歌の事を名指しで貶されるのは、不愉快だ。

なんだか、話を聞いていると、段々腹が立ってきた。

「用件はそれだけ?」

「うーん。あ、待って。好美がさぁ、たまにはうちらのグループに付き合えって、この間言ってたよ」

「そのうちね」

私は、そっけなく返す。口ではそう言っても、二度と好美達と出かけるつもりはない。

「最近、七海は付き合い悪いって、噂んなってるよぉ? どーせ学校もないんだしさ。時間あるうちに遊んどこうよ。どーせ、彼氏とも別れたんでしょ? 男探したりすんのもいーじゃん。なんなら、私がしょーかいしたげるし」

「うっさいな……達樹の事はほっといてよ」

宮川 達樹は私が初めて自分から告白して。初めて付き合った……色々と初めてな男の子だった。

結局、一年と経たずに別れてしまったけど。 どちらかと言えば、良い思い出だ。

少なくとも、私はそう思うようにしている。

けれど、人にその事を掘り起こされるのは良い気がしない。

「そんなに怒んなくてもさあ。こっちは気を利かせてるってのにさぁ」

途端に智子の声は不機嫌になる。

不機嫌になりたいのは、こっちのほうで。

私にすれば、非常に、とても。大きなお世話だ。

「とにかくさぁ、たまには好美にも連絡してやりなよ。私からはそんだけだから」

結局、智子は機嫌を損ねたまま。投げ捨てるように言い捨て、電話は切れた。

携帯を切り。ベッドに適当に放り投げる。

「学校が休みより、もっと大変な事が起こってるって自覚しようよ……」

智子と話た事で、更に疲れが増したような気がする。

「あー……もう、ほんと嫌になるなぁ……」

みんな、人の事ばかりで。自分の事なんて話そうとしない。自分の本心や本音を隠したまま、人の事ばかり詮索したり、馬鹿にしたり……。

うんざりする。

「でも、悪い事ばかりでもない、か」

智子の会話の殆んどは、どーでも良いような事だったけど。少なくとも、繭歌の事を教えてくれたのは、素直に感謝しなくちゃいけない。

食料を大量に買い込む繭歌。

今日の八時にマルナミマートで待っていると言っていた繭歌。

きっと、繭歌は。今日、町を出るつもりだ。

たった一人で。

あの子の言う、この世界の果てまで。それが、どこにあるのかはわからないけど。

あるのかわからないから、希望が持てるんだ。

そんな、場所があるなら。今頃、その場所は人で溢れ返っているんじゃないだろうか

私だって、見てみたい。

本当にあるなら、だけど。

「でもさ、現実は現実でしかないんだよ……繭歌」

そんなの、探して町を出るなんて。結局は逃げじゃんか。

腕で、目元を覆う。

疲れのせいか。瞼が、重い。

夕飯まで、時間もあるし。少し、眠ろうかな。

眠気の波に任せて、私は軽く瞼を閉じた。

すぐに眠気はやってきて、体が深く沈みこむ感覚に襲われる。

今日の、夜八時にマルナミマートまで来て。

私、時間までそこで待っているから。

薄れる意識の中で、繭歌の言葉だけが。ぐるぐると頭の中で遠く残響していた。

*

窓の外から聞こえる雨音で、目が覚めた。

いつ降りはじめたんだろう?

日が完全に沈んでいるのか、部屋は真っ暗だ。手探りで携帯を探し、液晶画面で時間を確認する。

暗闇の中で光る画面が、目に痛いぐらいに眩しい。時刻は七時を回っていた。

「うぁ……寝すぎたぁ……」

まずい。

ほんの少しだけのつもりが、思いっきり爆睡してしまった。

眠る前から減っていたお腹はもう限界で、痛いやら胃酸やらで、大変な事になっている。

この時間なら、誰か起こしにきてくれてもいいのに。

一度、大きく伸びをして。私は一階に降りる事にした。

リビングに入ると、お父さんも、お母さんもとっくに仕事から帰ってきていた。いつもの、見慣れた夕食の風景が広がっている。

至って普通の、ごくごく平和な家庭の団欒。

……外見だけは。

「あら、七海。やっと起きてきたの」

お兄ちゃんの茶碗にご飯をよそいながら、お母さんが呆れた声で聞いてくる。

「起きてきたのじゃないよ。ご飯なら、起こしてくれてもいいじゃんか」

「起こしたわよ、二回も。それなのに、七海ってば全然起きないんだもの」

ぱたん。と、炊飯器の蓋を閉め。お母さんは私の抗議を遮った。

「まぁ、あれだ。七海も、育ち盛りだし。俺も、学生の頃はよく眠くなったもんだ。そういう時期なんだろう」

お父さんが、ビールの入ったコップ片手に、私をフォローする。けれど、私はお父さんを無視してそのまま、空いていた椅子に座った。

「うっさいな……」

そんなに大きな声ではなかった、と思う。

けれど、私が発したその一言で。リビング全体に、なんとも微妙な空気が流れるのを感じる。

困ったような、それでいて情け無い表情で。お父さんは小さく咳払いをひとつすると、テレビのほうを向いて。「今日は勝ってるなぁ」とかなんとか、野球の試合を観始める。 普段、そんなに野球に興味なんてないくせに。

なに、それ? わざとらしい。

なんで、当たり前みたいに、父親面できるわけ?

私の知るお父さんは、ごくごく普通のサラリーマンで、絵に描いたような良い父親だった。 つい、この間までは。

でも、今は違う。

私、知ってるんだよ? お父さんが外に愛人作ってて。いつも、仕事の付き合いだなんて言ってさ。こそこそ愛人のところに通ってるの。

つまり、お父さんは私達を裏切ったんだ。

お母さんもお母さんだ。

薄々気づいてるなら、ちゃんとお父さんに言えばいいじゃん。変に知らないふりしてさ。

何を気にしてるの? 何を守りたいの? ご近所の体裁?

そんなに、うちには問題ないって事にしておきたいわけ? そんなの、もう。なんの意味もないよ。だって、ご近所じゃとっくに噂になってるんだから。

そんなに必死になっても、我が家の歯車なんてとっくにボロボロだよ。噛みあってなんかないんだよ。

どうしようも無いぐらい、ばらばらなんだよ? 気付こうよ……。

「ほら、今日は七海の好きな魚の煮付けよ」

「わ、ほんとだ。お母さんの煮付けってほんとおいしいよね」

淀んだ空気をほぐすように、お母さんは、場を取り持とうとする。私も、機嫌を直したように明るく振舞った。

まるで、さっきまでの事なんて、何もなかったみたいに。

本当は、言いたい事がたくさんあるけど。これ以上はあえて言わない。言ったところで、しょうがないのもわかってる。だから、私はいつもと同じように心に仮面を被せる。

そうやって、今まで。色々な傷みから、自分の心を守るために、何枚もの仮面を被り。何重にも心に鍵をかけてきた。

自分の一番大事な場所が、ぽきりと折れてしまわないように。

煮付けの身をほぐしていると、ご飯をかきこんでいるお兄ちゃんと、視線があった。

なに?

私は無言で尋ねる。

お兄ちゃんは、何も言わず。すぐに瞼を伏せて、食事を続けた。

ゲームをしている時とは、別人みたいに怒ったような険しい顔だ。

こういう時、お兄ちゃんは何も言わない。じっと、我関せずを貫き。ただ、状況が良くなるのをひたすら待つ。ゲームの中の世界を毎日救うお兄ちゃんは、現実の世界も救えず、ばらばらの家族をどうする事もできない。

私みたいに、ささやかな牙さえ見せない。

だから、期待しない。

お兄ちゃんの根性なし。

「なんか、馬鹿みたい……」

家の中で、ずっとお芝居をやってるみたい。

お母さんも、お父さんも、お兄ちゃんも。そして、私も。みんな馬鹿だ。大馬鹿だ。

不意に、くやしさと、情けなさがこみ上げ。泣きそうになる。

なんで、こんな事になってるんだろう。

このままじゃ、世界が滅ぶ前に。我が家が滅んでしまう。

涙をかみ殺して呑んだお味噌汁は、なんの味もしなかった。

お腹は空いていたはずなのに、お茶碗半分ほど食べたところで、私は箸を置いた。

「あら、今日少ないじゃない。お腹減ってないの?」

「そういうわけじゃないんだけど。なんだろ、風邪でもひいたのかな」

まさか、この場にいるのが嫌だから。ご飯を食べる気がしない。と、言うわけにもいかず。私は嘘をついて誤魔化した。

「なら、もっと早く言わないと。風邪薬飲む?」

おかあさんは、私の言葉を鵜呑みにして。心配そうに、薬を探しに行こうとする。

「ううん、大丈夫。そんなにひどくないから」

作り笑いでお母さんを引きとめ。私は、自分の部屋に戻る事にした。

階段を上がっている途中、お母さんが暖かくしておくのよって言ったけど。そんなの、どうでも良くて。早く一人になりたくて。やけに長く感じる階段を、幽霊みたいにふらふらと上がった。

部屋に戻ると、暗闇の中で、着信を知らせる携帯のランプが点滅していた。

誰だろう?

履歴を確認してみると、2件の着信がはいっていて。そのどちらも、繭歌からだった。 最新の1件には、留守録のメッセージが残されていた。

聞いては……いけないような気がした。

もし、このメッセージを聞いてしまったら。何かが揺らいでしまうんじゃ……。

そんな、漠然とした不安が、私の心を波立たせる。

しばらく、画面とにらめっこした末。結局、私は留守録を再生する。

新しいメッセージが一件、あります。

無機質な音声が流れた後、繭歌の声が聞こえる。後ろで車が走っているのか、少し聞き取りにくい。

あ、もう……録音はじまってるのかな……。

えっと、七海ちゃんあのね。私、今日……町を出るんだ。

それでね、あの。今日、お昼に言った事……覚えてるかな? 私ね、あれから考えてみたんだよ。

七海ちゃんには七海ちゃんの都合とか、うん… …色々あるんだよね。

だから、私の我がままを押し付けちゃ駄目だよね。

そりゃ、七海ちゃんと一緒なら。心強いけど……ね。

でも……ってうか。だからっていうのかな、ちゃんと謝っておきたくて。

この町に、もう戻らないと思うから。

無理に誘って、嫌な思いさせて。ごめんね。

それと、ありがとうね。クラスのみんなから嫌われてる私と、ちゃんと話してくれたの七海ちゃんだけだったから。

それが、凄く嬉しかったんだ。

言いたかったのは、それだけ。

じゃあ……またね。

ばいばい。

そこで、繭歌の声は途切れた。

メッセージは以上です。メッセージを消去する場合は……。

留守録サービスのガイダンスはまだ続いている。私は、ボタンを押して音声を遮った。「繭歌……」

携帯を握ったまま、私はその場にへたり込んだ。

なんだか、体中の力が一気に抜けてしまったようだった。

やっぱり。聞くべきじゃなかった。

何かが綻びるような。突き崩されるような感覚。

ばいばい。って、どういう事よ。

こんな、こんな留守電メッセージがお別れの挨拶?

ふざけないでよ。

繭歌の馬鹿。

全然、納得できないよ。

私は、アドレス帳を呼び出し、繭歌の番号を探した。

通話ボタンを押すと、コール音が鳴りはじめる。

電話は、二度目のコールで繋がった。

「繭歌、私。七海だけど……」

「…………」

返事はない。

かけた番号は……間違っていない。ちゃんと確認したし。

「ねぇ? 聞いてる?」

「…………」

やっぱり返事はない。

「留守伝、聞いた。あれ、どういう事? 待ってるって言ったじゃん」

「……って」

「何? 聞こえないよ。繭歌」

「だって」

その言葉は、嗚咽と一緒に吐き出された。

「繭歌……泣いてるの?」

「泣いて……ないもん」

「ないもんって……」

どう聞いたって、泣いてるじゃん。嘘にもなってない。

「だって、私。馬鹿だし……七海ちゃんと一緒なら、きっと楽しいだろうなって思っ……勝手に思ってたけど……だけど」

繭歌は言葉を詰まらせる。

「だけど、それで七海ちゃんが嫌な思いするのはヤだから。迷惑かけたくないから。だから、もう一人で行く事に決めたんだもん」

「あんた一人で、町出てどうすんのよ。無理に決まってんじゃない」

「出て行けばって言ったの、七海ちゃんだよっ」

それは、その通りだ。言い返せない。

「でもさ……だからって」

「七海ちゃんは……来なくて良い。ほんと、大丈夫だから」

突き放すように、繭歌は言った。

この町が嫌いだ。と言った時の、頑な拒絶の言葉に似ている。

そして、止めの言葉。

「私、もう行くね。今度こそ、本当にばいばい」

「繭……」

私が何か言う前に、電話は一方的に切れた。

そんなに、放っておいて欲しいなら。そんなに、私を拒絶するなら。

「なんで、あんなメッセージ残すのさ……馬鹿じゃないの」

私は、もう繭歌に届かない言葉を呟く。

繭歌が繊細で。寂しがり屋なのは知っている。

きっと、今も不安で仕方ないはずだ。

私だって、一人でこの町を出なくてはいけない状況になったら。正直、怖い。

だから、さっきの言葉は。繭歌にとっての、精一杯の強がりなんだと思う。

でも、こんな一方的なの。納得できない。

私だって、上手く言葉にできないけど。繭歌の事は心配なんだから。

一言、直接文句を言わないと気が済まない。

繭歌は今すぐにでも、町を離れそうな勢いだった。

間に合うだろうか?

今は、考えても仕方ない。とにかく、追いかけよう。

あくまで……文句を言うのが目的だけど。

用意するものはたくさんある。

まずは、部活用の大きなスポーツバッグを探さなくちゃ。

携帯を強く握り締め、私は立ち上がると、衣装ケースへと向かった。

スポーツバッグは、すぐに見つかった。

今ではすっかり行く事のなくなった、陸上部時代に愛用していたものだ。

白いシンプルなデザインが気に入って、お父さんに買ってもらったんだっけ……。

本来なら、修学旅行もこのバッグで行くつもりだったけど。まさか、こんなタイミングで引っ張りだす事になるなんて、思いも寄らなかった。

まずは、着替えだ。

ハンガーにかけてある服を、上下の組み合わせなんて無視して適当にバッグに詰め込む。

下着は、できるだけ多く持っていきたいけど。どれだけ必要なのかわからないので、とりあえず三日分だけ用意した。

あと、タオルと愛用の音楽プレイヤー。電気が使えるかわからないけど、携帯の充電器も忘れずに入れる。

「とりあえず、これでよし。かな?」

バッグの中身をもう一度確認し、勢いよくチャックを閉める。

本当は、食べ物とかも入れていきたいけど。そのためには、キッチンのあるリビングまで行かないと駄目なので、諦めるしかない。

バッグを肩にかけると、結構な重さになっていた。

できるだけ物音を立てないように、足音を忍ばせながら一階まで降りる。リビングからは明りが漏れていて、テレビの音とお母さんの笑い声が聞こえた。

お父さんの声は聞こえない。もしかしたら、いつもみたいにテレビを見ながら、ソファで眠ってしまったのかも。

いってきます。

心の中で呟いて。自分用の傘を一本手にしてから、こっそり玄関のドアを開けた。

「あれ、七海。お前何してるんだ?」

ようやく家を出たところで、いきなりお兄ちゃんに声をかけられた。

思わず体中の筋肉が硬直する。

見れば、お兄ちゃんはガレージから自分の自転車を出しているところのようだ。

早く家を離れたいのに。なんともタイミングが悪い。

「ん……と。ちょっと友達と遊びに行こうかなって」

お母さんに会話を聞かれないかと、自然と声が小さくなる。スポーツバッグも、できるだけ後ろに隠す。

あまり、意味はないかもしれないけど。なんていうか、気持の問題だ。

「お前、夜遊びなんてあんまりしないのに、珍しいな。」

私がバッグを隠したのを、お兄ちゃんも気づいたみたいだけど。一瞬、視線を送っただけで。バッグの事には触れなかった。

「そりゃあ、これでも女子高生だしさ。たまには、息抜きで遊びたい時もあるわけだよ……こんな、ご時世なわけだ…し?」

「まぁなぁ。その気持もわからんでもないけど。俺も一応は警察官だから、夜遊びを推奨はできないなぁ。それに、あんまり遅くなると母さんとか心配するしな」

「心配、ね。どうだろ? しないんじゃない」

「そんな棘のある言い方すんなよ」

「上辺で心配するふりしてても、本音なんてわかんないよ。もしかしたら、どうでも良いって思ってるかもしんないしさ」

「馬鹿だなぁ。家族はそんなに、薄情な繋がりじゃないって」

じゃあ、なんでお父さんは浮気なんてしてるんだろうね。

「だったらいいんだけどね」

正直、私がこのまま家を出て、いなくなっちゃって。それでお父さんやお母さんが何も思わなくたって、私はどちらでもかまわない。

「俺だってさ、あんまりうるさく言いたかないわけ。遊ぶのもいいけど、ほどほどにって事だ」

「うん、わかってるって。お兄ちゃんはこれから仕事?」

「そそ、非番って言っても。警察はこれがあるからきついよな」

「なんか事件?」

「詳しくはまだわからんけど。とりあえず応援の連絡で呼ばれただけだから。新谷町だっけかな」

「そっか、結構近い場所じゃん。最近はそんなに大きな事件もなかったのにね」

「多少、落ち着いても。みんな不安なのは変わらないからなぁ。世界が終わるっていうゴールなんかがあると、余計に自暴自棄になっちゃうのかもな。どうせなら好きなようにやってやる。みたいな」

「まだ、どうなるかなんてわかんないのに?」

「自分の都合の良いほうを選びたがるのが人間って奴なんじゃないか?俺だって、世界が本当に終わるって確定してるなら、仕事なんか行きたくないよ。でも、どうなるかわからんし、かといって家で腐ってるわけにもいかんし……難しいところだよな」

どこの評論家だよ。って思うぐらい、お兄ちゃんは腕を組んで、一人でうんうん頷いている。

「っと。いかん、いかん早く行かないと怒られちまうよ」

いきなり、スイッチの入ったロボットみたいに。お兄ちゃんは忙しない動作で自転車にまたがった。

「気をつけてね」

「お前もな」

そう言って、お兄ちゃんは合羽を羽織ると、自転車を立ち漕ぎしながら仕事場に行ってしまった。

玄関先には、私だけが残される。

田舎町の夜。車や人通りなんて殆んどなく。雨の音しかしない。

「さて……と。それじゃあ、私もいきますか」

ひとつ深呼吸して。私は夜道の暗闇へと向った。

家からマルナミマートまで、20分。

住宅街から、裏道を使って国道まで抜ける。国道は、この町で一番大きな道路なのに、車の通りは極端に少ない。一定間隔で置かれた街灯が照らす歩道を、私はとにかく走り続けた。

水溜りも気にせず走っていたから。靴の中まで雨水が入って、既に靴下がずぶ濡れになっている。

もし、繭歌がいなかったら。

一人で、こんな時間に夜道を走っているせいだろうか?ついついそんな事を考えてしまう。 その時、私はどうすればいいだろう?

落ち込んで、諦めて。また重い荷物を引きずって家に帰るのだろうか?

それは……違う。

何か、違う気がする。

じゃあ、一人で。繭歌の後を追う?

……わからない。

結局、なんだかすべてが中途半端で。自分からは何もできなくて。

中身なんて、どこにも無い。

自分の夢を真っ直ぐに話せたり。あるのかどうかもわからない場所を目指して、行動を起こせる繭歌がなんだか、とても羨ましくて……。

いくら私がこの街を好きでも。家にいても、どこにいても。居心地悪い気持しかなくて。

ここに居たいのに。なんだか、それが許されてないみたいで。

毎日、少しずつ。ピリピリした苛立ちだけが雪みたいに積もって。

本当は……本当は。私にだってたくさん嫌な事があるんだ。

誰にも言ってないだけで、嫌な事なんてたくさんある。

逃げ出したいって、思う瞬間が確かにある事も……。

でも、そんなの。逃げ出したって意味なんてないじゃん。

意味ないって、思うしかないじゃんか。

逃げたって、私の現実なのは何も変わんないわけだしさ。

どんなに息苦しくて。棘が一杯刺さっても、嫌な事ばっかり目に付いても。向き合っていくしかないじゃん。

私は。

私は……。

珍しく、私の側を一台の車が走り抜けて行った。路肩に溜まっていた水を勢い良く跳ね、飛沫が太腿にかかった。全身の筋肉が縮むぐらいに冷たい。

車は謝るでもなく、スピードを落とさずにそのまま走り去って行った。

私は、ただ。車のテールランプを見送る。

ああ……そっか。

「私……連れ出して欲しかったんだ」

同じ場所で、身動きがとれなくなってる私の手を掴んで。誰かが連れ出してくれれるのを、待ってたんだ。

「ほんと臆病者だな、私」

雨音が少し弱まりはじめた頃、ぼんやりと光る、マルナミマートの古ぼけた看板が見えてきた。

ガレージに入ると、すぐに辺りを確認して繭歌の姿を探す。

……いない。

お店の前には、人影どころか。車一台停まっていない。

レジの近くにある掛け時計で、時間を確かめる。

8時05分。

繭歌が言っていた時刻は過ぎていた。

今となっては。あの約束が意味を持っているかといえば。多分……ない。

繭歌は私が来る事なんて、もう期待してなかっただろうな。だから、電話であんな風に拒絶したのだと思うし。

わかってた事だけど。それでも、私は繭歌に会いたかった。

私がもっと早く行動していれば。そうすれば、私は繭歌に会えただろうか。

つまらない強がりなんてしなければ。間に合っていただろうか。

今となっては、すべて後悔でしかない。

「なによ……こんなの……」

やっぱり、私は馬鹿だな。

なんとか堪えようとしたけれど。我慢できずに涙が溢れ出す。

「繭歌、ごめん」

私は、しばらくその場に立ち尽くし。雨音を聞きながら、涙の流れるままに泣いていた。

「あ…七海ちゃんだ……」

雨音に溶け込んで、聞き漏らしてしまいそうな小さな声が聞こえた。

「繭……歌?」

振り向くと、小柄な体には不釣合いな、大きなリュックを背負った繭歌が傘をさして立っていた。

きっと智子が言っていた、買い込んだ食糧なんかが入っているのだろう。

「よかった……まだ町にいたんだ」

「ほんとは、少し先まで歩いてたんだけど。もしかしたら七海ちゃんが来てるかもって思って……それで、引き返してきちゃった」

「そっか……」

良かった。

安心すると、また涙が溢れそうになる。

「あれ? 七海ちゃん泣いてる?」

「泣いてない。ありえない」

服の袖で、乱暴に涙を拭う。

「あのね。私、七海ちゃんが来てくれてすっごく嬉しいよ」

「繭歌に一言文句を言ってやろうかなって」

「う……文句ぅ?」

怯えたように、繭歌は一歩下がった。

「……って、思ってたんだけどね」

今なら、素直に自分の気持を言える気がする。

「本当は、私も繭歌と一緒に行きたいなって思ったの」

「そかそか。うん、七海ちゃんが決めた事なら。私は全然、大歓迎だよ」

理由も聞かず、繭歌は私の手を握って、上下に激しく振った。

「それに、繭歌一人じゃ心配で、毎日ゆっくり眠れそうにないし」

「七海ちゃんは心配性だなぁ。子供じゃないんだから、大丈夫だよー」

多分、根拠はないんだろうけど。繭歌は凄い自信で言い切った。

「あ」

傘の外に腕を伸ばして、繭歌は手をひらひらと動かす。

「雨、あがったねぇ」

「ほんとだ。傘、邪魔になるかな?」

お気に入りの傘だから、できれば持っていきたいけど。できれば、手荷物は増やしたくない。

「大丈夫だよ。私のリュックに傘を入れるところも付いてるから」

「繭歌も自分のがあるでしょ?」

「二本ぐらい余裕だよ」

そう言って、繭歌は私の傘をリュックのベルト部分に傘を挿し込んだ。もともとは二本も収納するようにはできてないのか、ベルトは今にも弾き飛びそうなぐらいぱんぱんに突っ張っている。

「なんか、見た目凄い事になってるよ……」

「避難用の一番大きなリュックを買ったからね。これぐらい、だいじょぶだいじょぶ」

ぽんぽんと、繭歌はリュックを強く叩く。

何でも入るのは良い事だけど。入れすぎて、凄く重くなってるんじゃ……繭歌の足元は、どことなくふらついている。

「途中で重いって言っても、私知らないからね」

私は笑いながら、なんとなく空を見上げた。

雨上がりの雲間に、ほんの少しだけ小さく光る星が顔を出している。

明日は晴れかな。

明日も今日と変わらず、この町の景色は続いていくんだろうな。

明日からは、私と繭歌はその中にはいないけど。それでも、そんなに大きな変化もなく、この町は続いていくんだ。

世界の終わりのその日まで。

「それじゃ、行こっか。繭歌」

「うん。世界の果てを目指してがんばろう」

二人同時に、一歩を踏み出す。

歩き始めると、繭歌がいきなり私の腕にひっついてきた。結構な勢いがあったので、危うく体勢を崩しそうになる。

「ちょ、ちょっと。繭歌どうしたのさ」

「えへへ。なんか、嬉しいんだもん。七海ちゃんといっしょー、七海ちゃんといっしょー」

変なメロディをつけて口ずさみ、私の腕をぐいぐいと引っ張りながら繭歌は歩きだす。 荷物の重さで、繭歌の足元が安定していないものだから、私もつられて、左右にふらふらとよろけてしまう。

「もう。私、さっきまで走ってたんだからさ。疲れさせないでよね」

「ね、ね。七海ちゃん、七海ちゃん」

「そんなに何回も呼ばなくても聞こえてるってば……」

「大好き」

「何それ」

ほんと、繭歌の言葉はいきなりで唐突で訳わかんない。

「七海ちゃん大好き」

「うわ。二回も言ったし。恥ずかしいからやめてよね」

でも、まぁ。なんだろう。

困った事にそんな繭歌の事が、私はわりかし嫌いじゃないみたいだ。

繭歌とこんな風に、取り留めのない会話をするのが心地良くて、安心する。

「私も、好きかもね」

なんてね。繭歌に聞かれるとうるさくなりそうなので、こっそりと呟く。

「え?七海ちゃん。今、何か言った?」

「べっつに。何にも言ってないけど?」

誤魔化して、私は繭歌を追い越して歩く。

「嘘だぁ。絶対なにか言ったよー」

「言ってないって。空耳とかわけわかんないからやめてよね」

「いぢめだ。七海ちゃんの新しいいぢめだよ」

「ちょっと、人聞き悪いなぁ」

繭歌が笑う。

私も釣られて笑う。

少しの不安と、少しの期待で。胸の鼓動が早くなっているのを感じる。

この街しか知らない私達の、外の世界に向けての旅が始まった。