オピオイドの繭

五章「コクーン・オブ・オピオイド」

見開き

最大化

最大化を戻す

▼

「個人農園ですか」

差し出された新鮮なトマトにかぶりつきながら、武藤は男が話した内容を反芻する。

「今の時代売り物には出来ないでしょうから、自給自足ですか?」

「そうだね。もっとも、私一人では持て余すから旅の人にこうして分けてるんだけど」

男も真っ直ぐなきゅうりをポキリとかじり、満足気に言った。

「思い切って仕事を辞め、農家に転身した途端に世界は“繭”に包まれ始めた。私のいた街も今は廃墟と化しているだろう。そういった面では農家になったことが功を奏していると言えるね」

麦わら帽を被った褐色肌の男の背後には、青々と畑が広がっている。立ち上がって確認出来るだけでもトマト、茄子、とうもろこしといった食材が肩を並べて実っている。畑の規模はアメリカのそれを思わせるほど広く、アスファルトの国道を挟むようにして延々と続いていた。煌々と照る太陽の下、道の起伏に沿って半永久的に農地が続いている様は、思わず自転車に乗って駆け出してしまいそうなほど陽気に満ちている。とても淘汰されている世界のものとは思えなかった。

「これは全て、あなたの?」

「そういうことになってしまうね。他に持ち主がいないから」

曰く、彼が元々所有していた畑は、家の近くにある1エーカーだけだった。だが、人の消失とともに持ち主のいない畑が増え、繭化してしまいそうになっていたのを世話しているうちにここまで増えてしまったのだ。

「植物の生命力というものはすごいね。生きる環境を整えてあげるだけで、後は自分の力でどんどん育っていく」

男――髪の毛が白く脱色してしまっている青年は、見晴かす畑に笑みを浮かべる。

「これから世界がどうなってしまうかは分からないけど、きっと彼らは生き残るんだろうね。この地球でまだごくわずかしか歴史を築いていない私たちとは違う。彼らには自分の力だけで生きる、生き抜く力がある」

青々と、草木が揺れた。

「私たちも、そうありたいものだ」

嬉しげに言う男の傍らで武藤は黙り込んでいた。

彼の前では、自分の考えを言うことすら憚られた。

武藤学。

葬儀屋の息子として生まれた少年は、物心ついた時から幼い頭に死生観を植え付けられた。

彼の親はまだ小学校にも上がってない学を仕事で連れ回し、その全てを目に焼き付けさせた。

葬儀屋とは正規の職業ではなく、いわば闇稼業のようなものだ。普通の葬儀社に頼めば高くつくものを、葬儀屋ならば人出を必要としない密葬なので半額以下の値段で済む。葬儀屋は武藤の両親だけで切り盛りされていて、一〇歳を越える頃には学もその手伝いをさせられた。

主な仕事内容は、焼けてしまった骨を骨壷に入れること。どの死体も曰くつきの物ばかりなので、殆どの場合家族が自らの手で骨を収めるということをせず、多くは学の手によって仕舞われた。初めは骨の焼けた匂いが嫌で何度も気分を悪くしたが、数回こなせばもう拒否反応さえ起こらなかった。愛というものを注がれずに育った学という少年には逃げ道というものがなかったので、次第に生活のほとんどが骨を詰める作業になり、彼も幼くして葬儀屋を生業とし始めていた。

「脳は頭蓋骨のせいで火が通りにくいからな。焼けるより前に、目の辺りから水分がブクブクと蒸発する」

死体を焼いている時、学はいつも父親の話を聞いていた。仕事の区分として死体を焼くのが父親、それ以外の事務を母親が担っていて、事務作業を見ていても退屈な学は父親の作業場で死体を眺めていた。

赤ん坊は煙が出やすい。小さなおばあさんは早く燃える。人は焼けると筋肉が収縮して前のめりになる。死体に水が溜まっている時は鉄棒でほぐして燃えやすくする。日常生活では決して必要のない知識が、小さな頭にみるみる蓄積されていく。

「お前は俺のようになるしかない、学」

父親は煤けた人体をひっくり返しながらぼそりと言う。

「申し訳ないとは思っている。本当ならお前も普通の子のように学校へ通わせて、楽しい毎日を送ってほしいものだったが、この仕事上表舞台に立つことは許されない。だから、理解しろとまでは言わない」

「大丈夫。僕は大丈夫だよ、父さん」

学は気丈に振る舞うこともなく、当たり前だと言うように笑う。

「こうしているだけで僕は十分だ。焼かれていく人に比べたら、十分に幸せだよ」

「学…………」

焼け焦げた人体から赤黒い煤が昇る。

その中には、蛾の鱗粉のような白い粉も混じっていた。

ある日のこと。

確かその時は久しぶりに晴れた休みの日で、学はお気に入りの自転車に乗って河川敷に来ていた。休みと言っても週末ではないので人は少ない。物好きな釣り人が居るか、散歩をする年配の人が居るくらいだ。夏と呼ぶにはまだ早いが今日は思いの外気温が高く、裸足で川の中に入っても問題ない心地だった。

学は橋脚のそばに自転車を止め、平べったい石を集める。

一人遊びが得意な学にとって、一番の娯楽は晴れた風のない日にやる水切りだった。

橋脚の陰ならば熱中症になることもなく、人目にもつきにくい。おまけにこの辺りはいい具合に川から岩が突き出しているので、難易度もそれなりに高かった。学は腕まくりし、気合を入れる。

「さて、今日こそ二〇回を目指すぞ」

今までの最高記録は一三回。対岸までの距離を考えれば不可能な目標ではない。遊びらしい遊びを知らない学は、かつて唯一父親に教えてもらったこの石切りという暇潰しをこの上なく好んでいた。

普通、石を水に投げても沈んでしまう。石に浮力はないから当たり前だ。だがそんな石でも投げ方次第では面白いほど水面を跳ね、そのまま羽撃かん勢いで飛んで行く。その切り口が面白くて仕方がなかった。

死体は火に焼べるしか道が残されていないが、石はやりようによっては凶器になり、鳥になり、神様にもなり得た。その可能性を教えてくれただけでも学は父親に感謝していた。元より、誰かと遊ぶよりは一人の方が気楽で良かった。

「そりゃっ」

掛け声とともに、地面すれすれから石を投げる。最初は三回も跳ねずに沈んでしまうことが多かったが、今では石の選別にも慣れたおかげか一〇回は堅い。たまにコントロールミスで明後日の方向に飛んで行くこともあったが、まだ笑って誤魔化すだけの気力は残っていた。

一〇個程投げて、今のところ今日の記録は一二回。

「くそ、二〇回にはまだまだ遠いな」

嬉しそうに舌打ち、学は足元に置いていた石の山から幾つか手に取る。

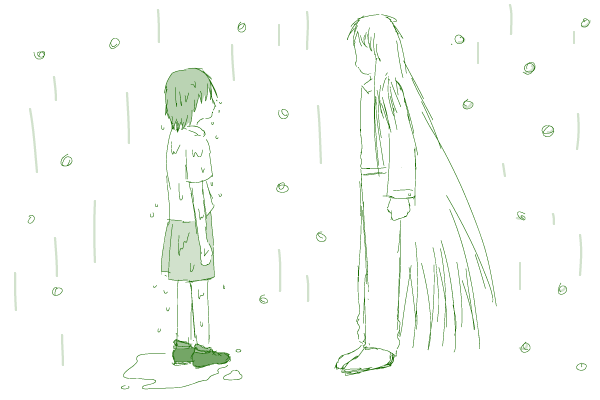

その時、学はようやく今日の河川敷がいつもと違うことに気がついた。

風景自体は大して変わらない。古びた橋脚。通りすぎる車の音。スプレーで落書きがされてある壁。その壁に寄りかかるように止めてある自転車。見慣れた景色だ。いつもと何ら変わらない。

だが、自転車の隣には、見たことのないものがあった。

正確には、立っていた。

壁にもたれかかって、武藤のことを見つめて立っていた。

「楽しそうだね、それ」

学と同年代に見える、儚い笑顔の女の子。

後に「明穂」と名乗る少女が、武藤の水切りを後ろから微笑みとともに眺めていた。

▲

▼

▲

▼

聞くと、明穂が学の事に気付いたのは前に水切りをしていた時だったらしい。

「私と同じくらいの歳なのに、どうしてここにいるのか気になっちゃって」

無理もない。学はそう思った。

余計な邪魔が入るのは嫌なので、水切りをするのは学校のある平日の昼間と決めている。

元々人に見つかりにくい場所なので問題ないのだが、休日だと同年代の子どもが茶化しに来ることがあるのだ。他人との関わりを基本的に絶っている学にはそれが殺したいくらいに鬱陶しかった。

初め、明穂もそういう人種なんだと考えた。

平日のこんな時間から水切りをしている学を嘲っている。そう思った。

「別にどうだっていいだろ」

石を投げ続けながら、彫塑のように固く青ざめた表情で言う。

思うように石は跳ねず、七回前後で沈んでいく。だが後ろにいる明穂は「わあ」と楽しそうに声を上げた。

「すごい。上手いね。石切りは得意なの?」

「石切りじゃなくて水切りだ」

質問に答えず、黙々と。

それきり一言も言葉を交わすことなく、小一時間、学は水切りを続けた。

思うように記録の伸びない一日だった。

「付いて来るなって言ってるだろ」

「えー、でもー」

学がいくら諌めても、明穂は自転車の後ろを掴んで離そうとしなかった。

引っ張られているので、無理にペダルを漕ごうものならコケてしまう。学は仕方なしに自転車を押して歩いたが、明穂は全く諦める素振りを見せない。

「ねえ、君はどうしてこんな所にいるの?」

その問いかけに、学の眉がぴくりと動く。

嫌いな質問の一つだった。学ぐらいの年齢の子どもが平日の昼間から水切りをしているなんて、普通の目で見れば不思議に思えて当然だ。だからこそ、余計な口を挟むべきではない。学はそう考えていた。何かしらの事情があるに決まっているのだから、それを態々訊くのは野暮というものだ。

「お前に答える義理はない」

学は明穂を睨みつける。

白のブラウスを着た少女――明穂は、学が表情に不快感を滲み出させても、笑顔を浮かべていた。

「もう僕に関わらないでくれ。それが互いにとって幸せだ」

「私は楽しいよ? 君が楽しそうに水切りをしてるのを見るの」

会話の出来ないやつだ、と学は独りごちる。

「あのな。お前がどういうやつかは知らないけどな、」

「私? 私の名前は明穂」

学の文句を遮り、明穂は嬉々とした表情で話す。

「お父さんもお母さんも小さい時に死んじゃって、今は私一人。だから学校には行ってないし、行くこともない。家があるから生活には困らないけど、お金はないし、やることもないからいつもこうやってぶらぶらしてるの。そうしたら偶然、君に出会ったっていう話」

「そうか、それは災難だったな」

憐れむ素振りを見せて、学は言う。

「だから同じような境遇の僕に、同情を求めたってことか? それだったら相手を間違えたな。生憎、僕はそういうものを求めてはいない」

「そういうわけじゃないよ。私はただ、友だちが欲しかったの」

明穂は悲しみの表情などおくびに出さず、微笑みながら答えた。

「今までずっと一人で、誰かと遊んだっていう記憶が無いから、一度でいいから友だちと遊ぶっていう感覚を味わってみたいの。そうだなあ。例えば友だちと、冒険に行ってみたい」

「冒険」

「そう、冒険。終わることのない、冒険の日々」

自転車を押していた学の手が、止まる。

「遊ぶ相手がいないもんだから本ばっかり読んでると、気がついたら冒険のお話ばっかり読んじゃうようになっちゃって。デルトラクエストに、都会のトムソーヤ。読んでいる時はお話の世界に浸れてすっごく幸せな気分になれるんだけど、読み終わった瞬間に現実に引き戻されて、すごく寂しい気持ちになる。だからいっそのこと、本当に冒険に出ちゃえばいいんじゃないかなって思ったんだ」

楽しそうに語る、明穂。

学は少しだけ悲しそうな表情をして、目を伏せた。

「……無理に決まってるだろ。金もないし、子どもなんだぞ」

「でも、お金がなくても歩けるし、子どもでも生きていけるかもしれないよ」

「お前、なんでそんなに前向きになれるんだよ」

そして、今度は怒りとは違う表情を、明穂に向ける。

「僕らみたいな人間に、普通の未来はあり得ない。どう足掻いても人並み以下にしか生きられないことは分かっているのに、どうしてそんなに明るく振る舞えるんだ」

「うーん、少し前はちょっと暗かったかもしれないけど」

けど、と言ってから、明穂は額のことを指さす。

「君のことを観察するようになってから、楽しくなってきたのかも」

「僕のことを?」

肯いて、明穂は続ける。

「何ていうかさ、普通の人とは違うものを感じるんだよ、君からは。そんじょそこらの同い年の男の子とは一線を画する、何て言えばいいか上手く表現できないけど、力強い何か」

そりゃ、普通のことをやってないからなあ、と学は述懐する。

「だから私は君のことがもっともっと知りたくて、こうして君に……あれ? 君、なんて名前だっけ?」

「って、この期に及んで今さらそれかよ」

何だかおかしく思えてしまって、学は無意識に笑う。

「あ。笑った。私の前で初めて笑ったね、君」

「……学だ。苗字は武藤で、名前が学」

取り繕うように一つ咳払いをして、学は言う。

「名前で呼ばれるのは苦手だから、武藤でいい」

「そっか。よろしくね、武藤!」

無理やり学の右手をとって、ブンブンと大仰に握手する明穂。

それから、二人が偶然に出会う回数は、日に日に増えていった。

▲

▼

○

「武藤はさ、」

手渡されたペットボトルの水をんぐんぐと飲んで、明穂は言う。

「今の生き方に満足してる? そうぎや……だっけ? それの手伝いをしてる、今に」

「唐突にえげつなく鋭い質問飛ばすよな、お前」

平日の昼間。武藤はいつも通り水切りに勤しんでいたのだが、いつも通りに現れた明穂に手を引かれ、今日は苔むした寺社に連れて来られていた。

石段にまで苔が侵食し、少しでも気を抜けば転んでしまいそうな、古めかしい寺。そんな手入れの行き届いていない寺社の手水舎に寄りかかり、アブラゼミの声を背景に明穂の話に相槌を打っていた。生い茂る木々で日光が遮られているため、思った以上に涼しい。それでも何故か、明穂は少し汗をかいていた。

「満足してるわけないだろ。骨を詰める仕事の何が楽しいんだよ」

手持ち無沙汰に拾った石を、水切りのように放り投げる。

カンカンと跳ねた石は、石段の向こうへと消えていった。

「僕だって、まぁ、ひねくれた性格だと自覚はしてるけど普通の子どもだ。並程度には娯楽に興味があるし、このままじゃ到底満足の行く生活なんて出来ないだろうな」

「へえ……ゲームとかは買ってもらえないの?」

「そういうわけじゃないけど、一人でゲームやるくらいなら水切りやってたほうが面白い。つーか、ゲームが好きならわざわざこんな所まで来てねえよ」

「あはは、確かに」

無垢に笑う明穂の顔を見ていると、武藤は柄にもなく笑みを浮かべてしまいそうになった。

明穂は不思議な少女だ。出会ってから一ヶ月、最初の頃は振り回されてばかりで嫌悪が絶えなかったが、話した時間が増えていくにつれ、明穂のペースに飲まれてしまうというか、不快感を覚えることもなくなった。むしろ話していて心地よさが生まれるような気がして、ぎこちない笑顔を披露してしまうことも幾度なくあった。

理由は分からない。明穂の言動に裏表がないからとか、会話上手だからとか、そういうことだったかもしれない。武藤にはまだそういうことが分からなかった。でも、明穂と話していると肩に乗っかっていた重い荷物を下ろしたような気分になって、どこか心がほどけていくのは感じていた。

「ねえねえ」

髪留めのリボンをいじりながら、突然、明穂が言う。

「このままどこか、二人で旅に行っちゃおうか?」

ちょうどペットボトルを受け取っていた武藤は、口に含んだ水をブフーッと吐き出した。

「ゲホッ、オェッ、おっ、お前いきなり何言ってんだ!? 旅に出るって言っても、それなりに準備が……」

「あはは、冗談だよ。変なところ冷静だね」

冗談かよ、と吐き捨てながら武藤は口に付いた水を拭う。

明穂の言うことはいつも突飛で常識に欠けているが、こんなことを言ったのは初めてだった。

大体は冒険に行ってみたいとかパンダを見てみたいとか、自分の願望。

たまに世界平和だとか、自分一人の規模ではない小難しい願望。

“二人で”なんて言ったのは、今日が初めてだ。

「でもね。なんか、武藤とだったら行けそうな気がしたんだ」

遠くの風景を眺めるように、体育座りの膝に顔を乗せて明穂は言う。

「山の向こうだって、海の向こうだって、武藤と力を合わせれば乗り越えていける。そんな気がしたんだ。……あはは、何言ってるんだろうね、私」

明穂の頬は、ほんのりと赤く染まっていた。

武藤はなんだか気恥ずかしくて、目をそらしたまま答える。

「どうだろうな。お前、勝手にそこらへん歩いたりするから、はぐれて餓死するかも知れねーぞ」

「あはは、そうかもね。じゃあさ、」

明穂はずいっと、武藤の視界に顔を割りこませて、言う。

「もしそんなことが起こったら、武藤は私を探してくれる?」

小さく白い顔に浮かぶ、屈託のない笑顔。

そこに僅かばかり宿っていた憂いの表情に、武藤はまだ気付けなかった。

「私がいなくなったりしたら、どんなことが起こっても見つけ出してくれる?」

「はは、何だよそれ。……そんなもん、探すしかないだろ」

赤らめた顔を悟られぬよう、ペットボトルで顔を隠しながら。

「人がいなくなったら、探すのは当然だ。お前、放っておいたらすぐ死んでしまいそうだからな。だから必ず……」

「約束だよ」

武藤が話し終わるよりも前に、明穂は右手の小指を差し出した。

「どちらかがいなくなったら、必ずどちらかが探しだす。約束。破ったら、針百本だから」

「……それ、針千本の間違いじゃないか?」

「あれ、そーだっけ? まあいいや! とにかく、約束だよ!」

明穂は無理矢理に武藤の拳をほどき、小指同士を絡める。

「指きりげんまん、嘘ついたらローリングソバットかーますっ」

「おいおい殺す気か」

「あ、武藤笑ったね。私の前で初めて笑った。嬉しくて涙が出ちゃうよ」

「……全く」

二人しかいない場所で、二人にしか分からない、二人だけの約束。

武藤には、分からなかった。

最後に明穂が流した涙の、本当の意味。

武藤には、知る余地がなかった。

明穂が背負っていた荷物の、大きさ。

武藤には、とうとう教えなかった。

教えたくなかった。

終わりを知りたくなかったから。

約束を、守って欲しかったから。

「明日、またここに来てね」

「ああ、分かったよ」

明くる日、空は泣いていた。

それでも約束通りに、武藤は誰もいない寺社へとやって来た。

そこに、あの元気で天真爛漫な明穂はいなかった。

代わりに――――

赤いリボンを留めた少女が、力なく石畳の上に横たわっていた。

▽▽

▲

▼

「……学。どうした、その子は」

いつも無表情で仕事に勤しむ父親が、手を止めた。

身体は雨でびしょ濡れになっていた。靴も、服も、髪の毛も、豪雨の中を走ってきたのか、学の身体の至るところから雨垂れが落ちていた。表情は暗く曇り、疲れきっている。

目元からは――びしょ濡れにもかかわらずそれだと分かるほど、大粒の涙が流れていた。

そして、両腕に抱えているのは、小さな女の子。

白のワンピースを着た、華奢で白い肌の少女。

少女は深く目蓋を閉じ、糸の切れた操り人形のように力なく項垂れている。

「父さん」

一体、何があったんだ。

そうとも言えず、父親が二の句を継げないでいると、学は唐突に口を開いた。

「この子、身寄りがないんだ。だからうちで焼いてくれ」

「焼いてくれ、と言われてもだな……」

「頼む」

涙の筋をいくつも作りながら、それでも凛とした声で学は言う。

「そうでもしないと、こいつは絶対浮かばれないんだ」

雨の雑音。

少女の体を握りしめる、細い腕。

騒がしい静寂の中で、学と父親は何も言えず、ただただ立ち尽くしていた。

○

雨は嫌いだった。外で遊ぶことが出来ないから。

雨が降れば川が増水して近寄れない。当然水切りなど出来ないわけで、武藤は家の中で読み飽きた本を何週も読み続けるしかなかった。小説も一ヶ月あけて読めばまたそれなりに楽しめるというが、梅雨の時期はそういうことが続くので昨日読み終えた本をまた読むなんてことも多々あった。

とりわけ、武藤の場合は読むスピードが速い。二〇分もあれば文庫本一冊は読んでしまえる。だから一〇〇冊そこらしかない本棚は大した暇潰しにならない。雨は嫌いだった。

だが今に限っては、雨を嫌いになれなかった。

流れる涙を、必死に抑えていた嗚咽を隠してくれるから。

体や服が濡れている状態では燃やせないので、明穂の遺体は明日火葬されることになった。街中で人目を憚らずに泣いたあと、武藤はあの寺社へとやって来た。雨の時はあの日以上に気を配らなければ、湿った苔で滑りそうになる。

横目に、ひっそりと咲く紫陽花の花が映った。葉の上で、アマガエルが悲しげに鳴いている。

小さい寺社だ。狛犬と手水舎がある以外は、大きくもない本堂が佇んでいるだけ。寺院として機能しているのかも怪しい、とにかく目立たない場所にある寺社だった。

だからこそ、明穂はこの場所を選んだのだろう。

武藤は明穂の「明日また来て欲しい」という言葉から、ここには明穂にとって大切な何かがあるのだと思っていた。たとえば昔からここで遊んでいたとか、家族でよくお参りに来ていたとか。今となってはそれを訊く術はないが、明穂が武藤と話すためにここを選択したのは確かだ。

だから明穂の亡骸は、ここに埋めようと考えた。

思い返せば、明穂は病弱であってもおかしくない境遇だった。

身寄りがなく、家はあるものの金はない。少女が金を稼ぐためにはストリート・チルドレンになるしかないだろうが、明穂はそういう風に見えなかった。日毎に明穂の腕が心なしか細くなっていたのを、武藤は今更になって思い出した。おそらく栄養失調は何かで、本当なら今すぐ何かを食べないといけないほど飢えていたに違いない。

でも明穂は、そんなことをおくびに出さなかった。明穂のことだから、「そんなことよりも冒険のことで頭がいっぱいだった」のだろう。アイツらしいな、と武藤は表情を変えずに小さく笑った。

そして、どうしてそのことに気付いてやれなかったんだろう、どうして邪険な態度しか取れなかったんだろうと、悔やんでも悔やみきれなかった。

明穂があれほど自分に執着したのは、助けを求めていたからではないのか。

あれほど冒険のことを語っていたのは、どこかに連れ出して欲しかったからではないのか。

誰かの救いが、欲しかったのではないか。

手の施しようがなくなって、初めてそういうことに気が回った。

だが、もう涙も出てこない。

小降りになった雨に打たれて茫然自失としたまま、手水舎に寄りかかることしか出来ない。

すべてが遅すぎたのだ。覆水盆に返らず、過ぎたるは及ばざるが如し、いくら武藤が悔やんだ所で、明穂の命が戻ってくることはない。武藤はまた明日から一人で水切りをして、葬儀屋の仕事をこなしていくしかないのだ。

何か、何か自分に出来ることはなかったのか。

「くそっ…………」

自棄になって手近にあった石を放り投げ、膝を抱えてうずくまる。

石は敷石の上を数回跳ね、そのまま階段の方へ――――

「泣いているのかい、少年」

落ちることはなく、白い靴にぶつかってこつんと鳴いた。

突然投げかけられた声に、武藤は顔を上げる。

「男が女々しく泣くのはみっともないぞ。いやまあ、そりゃあ悲しいことがあったら泣いてもいいけどさ。そういう時は男泣きするもんだ。すすり泣くのは度胸のないやつがやることだ」

「……誰だよアンタ。涙なんてもう枯れ果ててるっての」

見上げた先にいたのは、白。

いや、白という色そのものと錯覚してしまいそうなほど色素に乏しい、長い髪を持った男だった。

ワイシャツとジーンズのようなものを身に着けているが、カラーはどこまでも白一色。地面につきそうなほど長い白髪は、雨の中にもかかわらず湿らずに乾いている。指も、顔も、瞳に至るまで全てが白かった。唯一虹彩だけが黒く輝いていて、辺りを見渡した後に、それは武藤の方を向いた。

「これは失礼。ということは先刻、街中で慟哭が聞こえたのは君だったんだね」

「それがどうかしたのか。アンタには関係ないだろ」

「あるね。大いに関係ある」

そもそも何者なんだよアンタ、と武藤が詰問する前に男が口を開いた。

「僕が行く先には君がいて、そしてこうしてまた邂逅した。これを運命と言わずに何と言う?」

「偶然」

「つくづく冷たいね君は。降りしきる雨のようだ」

「どうでもいいけど、誰なんだよアンタ。もうほっといてくれよ」

今は誰とも話す気分じゃない。たとえその相手が父親でも仏様でも、神様でも。

「ああ、そういえばまだ名乗っていなかったね。失礼失礼」

そんな武藤に対して、おどけた調子で男は言う。

「ハロー、少年。僕は神様です」

▲

▼

▲

▼

「……………………はあ?」

しばらく空気が凍りつき、それを解かすように武藤は頓狂な声を上げた。

目の前に立つ白装束の男は、自分のことを神様だと言った。いきなり現れただけでも不審だというのに、あまつさえ神であると自己紹介する。まず疑ってかかる武藤は当然として、普通の人間なら怪しんで当然だ。

「今、僕のことを怪しいと思ったね」

そんな思いを汲み取ったか、それとも想像がついたのか、男は苦笑して口を開く。

「無理はない。名前も知らない男がいきなり『私は神だ』と言ったんだからね。仮に僕が君の立場だったとしても、疑心暗鬼になること間違いなしだ。おお、自分で言っておきながら僕はとても怪しいぞ」

「……だから、何なんだよアンタ」

うんざりした様子で、武藤は溜め息を吐く。

涙も枯れ果ててしまった今、もはや悲しみに暮れる気分にはなれなかった。

「用がないなら帰ってくれ。僕をしばらく一人にしてくれ」

「どうして?」

「どうもこうもねえよ。僕はもう――」

「“あの子”のことは、どうでも良くなってしまったのかい?」

男の言葉の端を聴覚が捉え、武藤は俯いていた顔を上げる。

神を自称する男の表情は変わらない。白髪の向こうで輝く瞳を細めて笑っている。

「あの少女は君にとって大切な存在なんだろう? それを死んでしまったからといって放っておいていいのかい?」

「意味分からないこと言ってんじゃねえよ」

大体なんでコイツは明穂のことを知っているんだとも思ったが、言葉にはしなかった。

「アイツは死んだ。僕はそれを悲しんだ。それで終わりだ。いつまでも引きずっていちゃあ、後にも先にも進めない」

「なるほど。君はまだ子どもなのにキチンとした死生観を持っているんだね。感心感心」

男は微笑みながら頷いたが、すぐに表情を堅くする。

「だけどね。どうもまだ、君の中には後悔が残っているように思える」

片隅に仕舞おうとした感情を逆撫でするような、滑らかな声。

武藤は眉根を寄せて男を見る。優しさを帯びた表情の中には、違う感情が潜んでいる気がした。

「信じてくれないのを承知で言うけど、あの子はまだ死ぬ運命のはずじゃなかった。僕は神様だから分かるんだ。だけど彼女は死を恐れなかった。亡くなる寸前まで、嬉しそうに笑っていたよ」

「…………」

武藤は何も答えずに、明穂との約束を思い出していた。

そんなに昔のことではない。つい昨日、この寺社で交わした約束だ。

『どちらかがいなくなったら、必ずどちらかが探しだす。約束。破ったら、針百本だから』

「どちらかがいなくなったら、必ずどちらかが探しだす。約束。破ったら、針百本だから……だったかな」

――それを一語一句間違えず、男は諳んじてみせた。

武藤は思わず目を見開く。記憶の中の明穂の言葉と、男の台詞が重なった。

「おま……なんで、それを」

「今際の際に呟いていたよ。おまじないのように何度も。まあ、誰とその約束を交わしたまでは分からないけど、きっとあの子にとって大切な約束だったんだろうね、うんうん」

ゆっくりと何度も頷き、男は――神は慈愛に満ちた笑みを武藤に向ける。

「だからね、僕は彼女の思いを汲んであげたいと考えているんだ」

「……? つまり、どういう…………」

「“武藤くん”。神様である僕からの提案だ」

不意に名前を呼ばれ、武藤は肩を竦ませる。

この男、どうして僕の名前を――――

「僕は神様だ。ゆえに、この世界の行く末は僕の手の内にある。そして今、僕は世界を淘汰しなければいけない局面に立たされている。余計なものが増えすぎたからだ。人間だけじゃない。あらゆる生き物から建造物のような非生命体に至るまで、この世界にはものが溢れすぎた。だからここで一度、僕は世界を掃除しなければならない」

「……何を言って」

「武藤くん。僕が考えている淘汰の基準は、“存在理由を持っているかどうか”なんだ」

神の長い白髪が、無風にもかかわらず揺れ動く。

「生き物で言えば、確固たる理由を持って生きていること。それが今後の世界で生きていくための条件だ。そんな施策をつい先日始めたわけなんだけど、どうにも悲しい事件が起こってしまった。ある少女が、生きるための理由を抱えているにもかかわらず、命を落としてしまったのだ。しかも僕が見守る中でだ」

止み始めた霧雨の中、身振りを交えて話し続ける神。

その様子はさながら、子どもらへ物語を紡ぎ続ける紙芝居師のようだった。

「僕はたいへん悲しんだ。このようなことがあってはならない。生きる希望を持っている人間が意味もなく死んでいく世界に存在価値などない。だから僕は世界を作り替えた――つまり、淘汰を始めたんだ」

「……生きる理由を持ってる奴以外は、死ぬ世界」

「そういうこと。だから彼女は、明穂はまだ死ぬべきではない。神様である僕はそういう理由で、明穂を生き返らせようとしたんだ」

「! おい、アンタもしかして本当に神様なのか!? アイツは……明穂は生き返るのか!?」

「可能だよ。それなりの代償は必要になるけど」

食って掛かる武藤を、神は両手で静かに制する。

「もちろん、その代償を負うのは、他でもない君だ。君にはその少女を生き返らせる代償として、この世界の行く末を見届けてもらう。自身もその“現象”となってね」

「現象……?」

恐らく「世界の淘汰」のことを言っているのだろうが、武藤には想像もつかなかった。条件に当てはまらないものを、どのようにして消していくというのか。

その答えは、文字通り神のみぞ知る。

「最終通告さ。神が世界の淘汰を始めたことを知らせる最後のサイン。それは爾今より人々と蝕む“現象”となってこの世界に現れる。その現象名は、“繭化”」

神が人差し指を空に向けて突き立てると、その先端から糸のようなものがするすると伸びた。

「神の糸だ。理由を失ったものから、神は繭の糸を、意図的に絡み付けていく。神の糸と神の意図。上手く洒落になっているだろう? これが絡みついたが最後、生きる理由を持つことが出来なければ、全ては白い蛾となって飛び去っていく。

……幼虫が成虫になる過程と同じだよ。蛹や繭の中では、一度幼虫の身体はどろどろに溶けて撹拌され、新しい身体を生み出すための糧となる。この世界も一度『繭化』という現象によって撹拌して、再構成する必要があるんだ。武藤くんにはそれの終わりを、繭化の流れに逆らいながら、僕の代わりに見届けてもらいたい」

「僕が、神の代わりに、世界を……?」

神は頷く。

「息苦しい世界が、繭化によって貪欲に生きるもので満ちた世界に変貌していくのを見届けて欲しいんだ。

そして、神の啓示に気付けない人にはどうか、そのことを間接的に伝えてほしい。

繭化による消滅を防ぐためには、存在理由を見つけ出さなければならない。漫然と日々を貪っているだけではダメだ、自分が在ることに価値を見出さなければならないんだということを、僕に代わって伝え続けてほしい。

必死で生きれば、脅威からは逃れられる。

繭というものに立ち向かうことで、人々は貪欲に生きるようになれる。

世界を、導いて欲しいんだ。

そんなオピオイドに満ちた繭の存在を、人々に知らしめることで」

……………………………………

……………………

▽▽

▲

▼

「本当に、もう行くのかい?」

「ええ。食料をいただけるだけでも有り難いのに、長居なんてできません」

農園に踏み入って食い荒らさん勢いの明穂を呼びながら、武藤は旅立つ準備を始める。

ここはもう大丈夫だ。よっぽどのことが起こらない限り、この人が繭化してしまうことはない。武藤はそう判断した。彼の目からは、繭化への恐怖など微塵も感じなかったからだ。

「世界中を旅するのが僕たちの目的ですから。それに疲れたら、何年かかったとしてもまたここに来ます。その時は、そうですね。とびきりの秋野菜を食べさせてください」

「そうそう。夏野菜ばっかりじゃ飽きちゃうわ」

「本当に不躾だなあ明穂は。……もちろん、その腕に抱えてるとうもろこしは置いていってね」

「えー、せっかく収穫したのに」

「ははは。君たちがいると退屈しないね。またおいで」

青年はにっこりと笑い、かぶっていた麦わら帽子を手に取る。

「この帽子は明穂ちゃんにあげよう。白い肌が日焼けしちゃうといけないからね」

「おっ、ありがとうお兄さん。さすが大人の男性は違うわね。どこかの誰かさんと違って」

「……誰のことを言っているのかは分からないけど、それを貰うことは出来ませんね」

え、と意外そうな表情を浮かべる男に、武藤は笑顔で答えてみせた。

「帽子は『借りる』だけです。そうすれば返すために、また会いに来れますからね」

「はいはい似合わない台詞言ってないで速くスタート」

後ろに座る明穂は強引にアクセルを握り、勢い良く原付を走らせる。

慌てふためく武藤。したり顔で笑う明穂。それを見送り、手を振る男。

これでいい。これでいいのだ。

また、ここにやって来る。

そういう約束をしてしまえば、それが「生きる理由」になる。

「そういえばまだ、目的地を決めていなかったね」

ブウゥ――……ンと原付を鳴かせながら、ハンドルを握る武藤が言う。

目の前に広がるのは途方もなく続く道路に、段々と白んでいく風景。しばらくすればまた真っ白な世界に放り込まれる。見慣れた光景だからそれで気が狂うことはなかったが、かと言って悠長に構えているだけの余裕もない。

タイムリミットはそう遠くない。

こうしている間にも世界の繭化は、血が染みるように進んでいるのだから。

「……以前にも、この旅に明確なあてはないって言っていたよね」

首から下げたペットボトルの水を飲みながら、明穂は言う。

「いい加減、どこかを目指す気になったの? それとも提案してみただけ?」

「いつも思うけど、よく後ろで僕に掴まりながら水を飲めるね」

一応、改造した原付には武藤と明穂と荷物を積めるだけのスペースはあって、間に挟まれている明穂は確かに手放しでも問題ないのだが、それにしても不用心だ。もし事故でも起こせば無事ではすまないだろう。

もっとも、最近車が走っているのを見たのは何ヶ月も前だが。

「確かに、目的地はなかった。とにかく旅に出たいと思っていたからね。だから旅の途中で、その目的地を決めてしまえばいいと思っていた。明穂はそういうの、嫌いだろうけど」

「まあ別に嫌いじゃないけど、目的がないと『旅』にはならないからね」

「そういうこと。そして今日、僕はあるひとつの目的を見つけた」

武藤は言う。

「それは、海だ」

「海?」

肯き、言葉を紡ぐ。

「海に出よう。たかが三割の陸地にこもっていても仕方がない。海だ。大海原に向けて旅に出るんだ。それが僕の出した結論」

「それはまた、随分と突然の発想ね」

「そんなことはないよ。きちんとした目的はある。たとえば、ラジオ放送によればオーストラリアの地では繭化の被害が少ないらしいから訪れる価値はあるだろうし、北欧の方は繭化が発生していない国なんかもあるという。意図せず繭化を防げているということだ。だから繭化を防ぐための旅としては、分相応な目的地だと思うよ」

「へえ、ちゃんと考えてるのね」

「もちろんだよ。世界中を旅するには、いずれ海を渡る必要があるからね」

「だったら飛行機でびゅーんと飛んでしまえばいいじゃない」

「ん、まあ確かにそれも捨てがたいけど、僕ら二人で操縦できるとは思えない」

「それなら船も同じじゃないの? 船舶免許なんて持ってないよ」

「大丈夫。船は沈みさえしなければ、いずれどこかへ辿り着くからね。その地でまた旅を始めればいいんだ」

「言葉が通じなかったらどうするの?」

「……航海中に、英語の書物を読むとか」

「それ、なかなかの三半規管がないと難しそうね」

「確かに。自慢じゃないけど僕は乗り物に弱い。船に乗り込んだだけで吐くかもしれない」

「ホント、なんでこんな奴と旅に出ることにしたんだろ……」

言いながら、明穂は武藤の腰に腕を回す。

控えめな胸が押し付けられるのを背中に感じながら、武藤はグリップを握りしめる。

たとえ、辿り着いた場所が地獄のような場所だったとしても構わない。

長旅の末に、野垂れ死んでしまうようなことがあったとしても構わない。

それも含めて、すべてが旅だ。

「行こう明穂。僕らの旅は始まったばかりだ」

「うん。どこまでだってついていくよ」

この世界はまだ、分からないことの方が多い。

にも関わらず、少年はその世界の命運を見届けることになった。

白く息絶えようとしている世界に、歯止めをかける役目を与えられた。

だから旅を始めた。

分からないことを知るために、世界を救うために。

……もちろんそれは大義名分で、本当は約束を果たすために。

この旅に、始まりはあっても終わりはない。

生きていることが、旅だから。

旅をすることが、生きるということだから。

――――さあ、終わらない旅を続けよう。

▲