神子探偵-みこたん-藤美琴

まとめて読む

第1話

プロローグ

5月14日23時39分―――。

その住宅街の外れに巨大な工場がある。昨年の選挙で打ち立てられた経済成長戦略の柱、国家戦略特別区域に隣町が選ばれ、にわかに活気づいてきた住宅街であり、必要以上に街路灯が立ち並んでいる。工場はちょうど、特区と住宅街を分かつ山の麓にあった。

「暗い…。なにも見えない」

木村優作は街路灯に照らされた車道から、工場に向かう山道へとハンドルを切った。下限の月はあいにく雲に隠れていて、ヘッドライトだけが木村の運転の頼りであった。いや、あともうひとつ、目標とする光があった。山道を登っていった遥か先に、優作が追っている車のテールランプが点っていた。追跡している対象に気づかれたくないので、木村はヘッドライトを上向きにするのをやめた。

静寂のなか車を走らせていると、前を走る対象の車のテールランプが消えた。だが、エンジンを切ったわけではなさそうだ。ランプが消えたであろう位置まで来たが、誰もいない。ふと前方を見ると、三叉路になっている。ひとつは山道の続き、もうひとつは工場へ向かう道だ。どちらも道路照明灯のない曲がりくねった山道だ。ライトを切って入っていったのか。木村は、追尾対象にばれたのかと不安になったが、もし『彼』が尾行に気づいていたなら、ランプを消して撒くなどという方法は取らないだろう。きっと気づいたその場で待ち構えて追い払いに来るに違いない、と思った。構わず、ヘッドライトを点したまま、工場への道を突き進んだ。『彼』の目的地が工場であることを、木村は知っていた。

しばらく下り道が続いたのち、平坦で開けた道に出た。工場の敷地に入ったのだろう。するとヘッドライトが、駐車スペースの白線を全く無視して停められた車の姿を照らし出した。運転手は車の隣で腕を組んで立っていた。

この運転手、合田邦洋はヘッドライトに照らされながら、思わず怒鳴りつけそうになった。誰だか知らんが舐めた真似してくれるじゃねえか、何の用だ。しかし歯がゆくも、合田は工場での大声は厳禁であることを覚えていて、仕方なく舌打ちと腕組みをしながら自分を抑えていた。酒を煽りながら運転するもんじゃねえな、まさか尾行されていたなんてな、と今更なことを考えていた。尾行に気がついたのは、合田が工場に到着して車から降り、ううんと背伸びをしていた時だった。なんとも間抜けな顛末に苛立ちが底から湧いて燃え出していた。

「誰だてめえは。とりあえずヘッドライトで俺を照らすのをやめろ。今すぐ消せ!」

凄んでみたが、相手は車からライトもエンジンもつけたまま降りた。合田は相手に殺意すら覚えたが、ヘッドライトの前に相手が出てきたので顔を拝んでからとっちめようと踏みとどまった。そこで相手が木村だと、ようやく気がついた。合田はやや拍子抜けして、少し冷静さを取り戻した。

「なんだお前か、どうしたこんな所まで。わざわざ尾行してきたのか」

木村は黙っている。追いかけてきたはいいものの、生来の引っ込み思案からか、なかなか言いたいことを言い出せない。合田は仕方がないので、続けて話しかけた。

「とりあえずさっきも言ったがよ、車のライトを消せよ。眩しいじゃねえかよ」

木村は尚も黙っている。言葉を探しているというよりは、ただ単純に口にしづらいといった気まずさが窺われた。冷や汗をかき、何度も唾を飲み込む。合田は、取り戻したはずの冷静さを徐々に失っていた。

「お前との『関係』は終わっただろうが。いい加減にしねえと…今帰れば見逃してやるが、そろそろ俺も限界だ。なんで言うことを聞かねえ」

限界を超えれば、殴る蹴るでは済まさねえぞ。今までの付き合いで何回か暴力を振るわれたことがあったことを、木村は思い出した。合田の赤いカラーコンタクトが不気味に光る。危機感が気まずさに勝ち、木村はひねり出すように答えた。「聞いた」と。

「…なんだと?」

「新しい仕事について、何週間か前にファミレスで誰か知らない人と話をしていたでしょう。その話を近くで聞いてた。相変わらずファミレスで寝泊りしてると聞いたから心配で来ていたんだ」

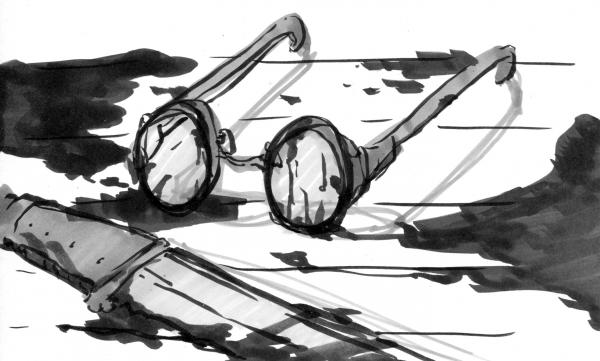

合田の頭からスーっと血の気が引いていく。肩が震え、呼吸が乱れた。しかし、車のヘッドライトしか点いていない状況下で、木村は合田の様相の変化に気づくことはなかった。木村は汗でずり落ちた丸メガネを指で押し上げ、話を続ける。

「君がそういう仕事をする人だと思っていなかったからショックだった。ただ、僕にはもう君しかいないんだ。もう父とは一緒に暮らしたくない。暮らせないよ。どうだろう。君の新しい仕事については誰にも話さない。内緒にする。だから…」

それ以上の言葉は続かなかった。木村の胸にナイフが深く突き刺さり、シャツが真っ赤に染まっていく。木村は動揺しながらも震える手でナイフを掴み、抜こうとする動作を見せた。しかしナイフは抜けず、まるで自分で胸に刺したかのようなポーズになって、よろめいて後ろに転倒した。後頭部がヘッドライトにぶつかり、鈍い激突音と共にカバーガラスが砕け散った。見る間に血の海が広がり、痙攣していた手足は陸に上げられた魚のごとく、しばらくして動きを止めた。

護身用のつもりだったんだがな…。と独りごちながら血の海に足を踏み入れ、合田は木村の胸に突き刺さったナイフを抜いた。途端に胸からとめどなく血が流れ出し、抜くんじゃなかったなとまたしても自分の間抜けさに苛立ちが募った。靴に血が染み込み、濡れ雑巾を踏んでいるような気持ち悪さに辟易しながら、差し当たってヘッドライトを消した。目が暗闇に慣れた後、合田は物言わぬ木村の体を引きずって、当人の車のカーゴルームに乱暴に押し込んだ。こんなことになっちまった以上、木村の車はどうせ処分するしかないんだ。血まみれになろうが構うものか。

とにかく、自分の車は放置しておいて、カバーガラスが割れた血まみれの車とその持ち主をどうするか考えないと。エンジンがついたままだったので、そのまま乗り込んでハンドルを指で叩きながら、ライトをつけずに目の前の闇を眺めた。酔いは冷めてきたが頭が回らず、この先どうするべきかが何も見えない。苛立ちがピークに達し、後ろの死体に罵詈雑言を浴びせながらハンドルを怒りに任せて殴りつけ、思い切りアクセルを踏み込んでその場を後にした。

プロローグ

5月14日23時39分―――。

その住宅街の外れに巨大な工場がある。昨年の選挙で打ち立てられた経済成長戦略の柱、国家戦略特別区域に隣町が選ばれ、にわかに活気づいてきた住宅街であり、必要以上に街路灯が立ち並んでいる。工場はちょうど、特区と住宅街を分かつ山の麓にあった。

「暗い…。なにも見えない」

木村優作は街路灯に照らされた車道から、工場に向かう山道へとハンドルを切った。下限の月はあいにく雲に隠れていて、ヘッドライトだけが木村の運転の頼りであった。いや、あともうひとつ、目標とする光があった。山道を登っていった遥か先に、優作が追っている車のテールランプが点っていた。追跡している対象に気づかれたくないので、木村はヘッドライトを上向きにするのをやめた。

静寂のなか車を走らせていると、前を走る対象の車のテールランプが消えた。だが、エンジンを切ったわけではなさそうだ。ランプが消えたであろう位置まで来たが、誰もいない。ふと前方を見ると、三叉路になっている。ひとつは山道の続き、もうひとつは工場へ向かう道だ。どちらも道路照明灯のない曲がりくねった山道だ。ライトを切って入っていったのか。木村は、追尾対象にばれたのかと不安になったが、もし『彼』が尾行に気づいていたなら、ランプを消して撒くなどという方法は取らないだろう。きっと気づいたその場で待ち構えて追い払いに来るに違いない、と思った。構わず、ヘッドライトを点したまま、工場への道を突き進んだ。『彼』の目的地が工場であることを、木村は知っていた。

しばらく下り道が続いたのち、平坦で開けた道に出た。工場の敷地に入ったのだろう。するとヘッドライトが、駐車スペースの白線を全く無視して停められた車の姿を照らし出した。運転手は車の隣で腕を組んで立っていた。

この運転手、合田邦洋はヘッドライトに照らされながら、思わず怒鳴りつけそうになった。誰だか知らんが舐めた真似してくれるじゃねえか、何の用だ。しかし歯がゆくも、合田は工場での大声は厳禁であることを覚えていて、仕方なく舌打ちと腕組みをしながら自分を抑えていた。酒を煽りながら運転するもんじゃねえな、まさか尾行されていたなんてな、と今更なことを考えていた。尾行に気がついたのは、合田が工場に到着して車から降り、ううんと背伸びをしていた時だった。なんとも間抜けな顛末に苛立ちが底から湧いて燃え出していた。

「誰だてめえは。とりあえずヘッドライトで俺を照らすのをやめろ。今すぐ消せ!」

凄んでみたが、相手は車からライトもエンジンもつけたまま降りた。合田は相手に殺意すら覚えたが、ヘッドライトの前に相手が出てきたので顔を拝んでからとっちめようと踏みとどまった。そこで相手が木村だと、ようやく気がついた。合田はやや拍子抜けして、少し冷静さを取り戻した。

「なんだお前か、どうしたこんな所まで。わざわざ尾行してきたのか」

木村は黙っている。追いかけてきたはいいものの、生来の引っ込み思案からか、なかなか言いたいことを言い出せない。合田は仕方がないので、続けて話しかけた。

「とりあえずさっきも言ったがよ、車のライトを消せよ。眩しいじゃねえかよ」

木村は尚も黙っている。言葉を探しているというよりは、ただ単純に口にしづらいといった気まずさが窺われた。冷や汗をかき、何度も唾を飲み込む。合田は、取り戻したはずの冷静さを徐々に失っていた。

「お前との『関係』は終わっただろうが。いい加減にしねえと…今帰れば見逃してやるが、そろそろ俺も限界だ。なんで言うことを聞かねえ」

限界を超えれば、殴る蹴るでは済まさねえぞ。今までの付き合いで何回か暴力を振るわれたことがあったことを、木村は思い出した。合田の赤いカラーコンタクトが不気味に光る。危機感が気まずさに勝ち、木村はひねり出すように答えた。「聞いた」と。

「…なんだと?」

「新しい仕事について、何週間か前にファミレスで誰か知らない人と話をしていたでしょう。その話を近くで聞いてた。相変わらずファミレスで寝泊りしてると聞いたから心配で来ていたんだ」

合田の頭からスーっと血の気が引いていく。肩が震え、呼吸が乱れた。しかし、車のヘッドライトしか点いていない状況下で、木村は合田の様相の変化に気づくことはなかった。木村は汗でずり落ちた丸メガネを指で押し上げ、話を続ける。

「君がそういう仕事をする人だと思っていなかったからショックだった。ただ、僕にはもう君しかいないんだ。もう父とは一緒に暮らしたくない。暮らせないよ。どうだろう。君の新しい仕事については誰にも話さない。内緒にする。だから…」

それ以上の言葉は続かなかった。木村の胸にナイフが深く突き刺さり、シャツが真っ赤に染まっていく。木村は動揺しながらも震える手でナイフを掴み、抜こうとする動作を見せた。しかしナイフは抜けず、まるで自分で胸に刺したかのようなポーズになって、よろめいて後ろに転倒した。後頭部がヘッドライトにぶつかり、鈍い激突音と共にカバーガラスが砕け散った。見る間に血の海が広がり、痙攣していた手足は陸に上げられた魚のごとく、しばらくして動きを止めた。

護身用のつもりだったんだがな…。と独りごちながら血の海に足を踏み入れ、合田は木村の胸に突き刺さったナイフを抜いた。途端に胸からとめどなく血が流れ出し、抜くんじゃなかったなとまたしても自分の間抜けさに苛立ちが募った。靴に血が染み込み、濡れ雑巾を踏んでいるような気持ち悪さに辟易しながら、差し当たってヘッドライトを消した。目が暗闇に慣れた後、合田は物言わぬ木村の体を引きずって、当人の車のカーゴルームに乱暴に押し込んだ。こんなことになっちまった以上、木村の車はどうせ処分するしかないんだ。血まみれになろうが構うものか。

とにかく、自分の車は放置しておいて、カバーガラスが割れた血まみれの車とその持ち主をどうするか考えないと。エンジンがついたままだったので、そのまま乗り込んでハンドルを指で叩きながら、ライトをつけずに目の前の闇を眺めた。酔いは冷めてきたが頭が回らず、この先どうするべきかが何も見えない。苛立ちがピークに達し、後ろの死体に罵詈雑言を浴びせながらハンドルを怒りに任せて殴りつけ、思い切りアクセルを踏み込んでその場を後にした。

第1章 血だまりと藤

1

小学校の授業を今日もサボタージュした藤美琴は、住宅街を横断する河川の堤防天端をあてもなく歩いていた。5月も中旬に入り、風が気持ちいい程度に吹いている。お気に入りの膝丈のチェック柄スカートに水色のカーディガン、ぶかぶかのキャスケットを被り、遠くで鳴っているパトカーのサイレンの音を聞いていた。

確か今朝、警部補が慌てて出掛けて行ったわ。警部補は刑事さんだから事件が起こって呼び出されたのだろうけど、今のパトカーのサイレン、もしかして関係あるのかしら。

ふと、両親のいない美琴を引き取って住まわせてくれている石森五郎警部補のことが頭に浮かんだが、警察関係事件関係警部補関係のことは小学校サボタージュ以上に考えたくない事柄であった。石森警部補は結婚していて、妻の名前を嘉智子という。この妻が世話焼きのお節介の大きなお世話タイプであり、自分のことは自分で決めたい美琴とは相性が最悪であった。小学校に行かないのはまた別の理由があるものの、専業主婦嘉智子が家にいるせいで、自分は河川敷をぶらぶらするしかないのだと、八つ当たり的な結論にいつも帰着してしまうのであった。

この河川敷を山の方に向かって歩いていけば、日中は誰も来ない河川公園がある。とりあえず草野球を誰かがしに来るまで、公園のベンチに座って時間を潰すことにした。こういう、時間を持て余している時に喫茶店やアミューズメントパークを利用できない。小学6年生という身分と経済力の無さが、毎度恨めしいことこの上なかった。

ふと右手に広がる住宅街を見た。堤防に沿うように一軒家が立ち並ぶ。その戸建の並びに面した道路で、一人のスーツ姿の青年男性が忙しなく歩き回っていた。外見は所謂体育会系、といった感じで、スーツがまるで似合っていなかった。一軒一軒のチャイムを鳴らして、誰もいないことを知って顔をしかめる。

「何をしてるんだろう、泥棒じゃなさそうだし、宗教勧誘でもなさそうだし」

普段からこの河川敷とその付近は、選挙の時期以外、街中でも特に静かな場所であり、それゆえに青年はかなり異質な存在として目立っていた。美琴は珍妙な野生動物を見つけたような感覚で、成り行きを眺めることにした。

「今時、日中からおばさんが暇してる家なんか少なくなってきてるもんね」

美琴はそう呟きながら、自分の居候先の主の妻という例外を想起して、うげえと溜め息を吐き出した。あのおばさんもパートタイムで働けばいいのに。何が面白くて家にずっといるのだろう。またしても脳内負のサイクルが回り始めるかと思ったところで、気がつけば堤防下の青年は美琴の方に視線を向けていた。

「ん?」

「え?」

窮屈そうなスーツをひねってよじって街の住人を探していたのだろう、ついにチャイム押し青年が土手の上の美琴の存在に気がついた。青年が美琴の方に足を向ける。わりと早足だ。もしかして、ターゲットにされてる?ようやく美琴は、泥棒ではなくても変質者である可能性は大いにあるという現実を思い出した。逃げようか、とも思ったが、逃げる先がない。誰もいない住宅街または河川公園に逃げ込んでも、成人男性に本気で追いかけられて、どうにかなるものでもない。美琴は、今まさに自分を捕まえに来ている筋肉スーツがロリコンの変態でないことを祈るしかなかった。青年は息を切らすこともなく堤防を駆け上がり、眉をしかめながら美琴をジロジロと見た。

「お前、ここらの学校の学生か?小学生か中学生か?学校はどうした。こんな昼間からぶらついてたらしょっぴくぞ?ん?」

スーツの青年は胸を反らし、見下すような形で美琴に対して鼻を鳴らした。しかし、美琴は眉一つ動かさなかった。えらく自分を大きく見せたがってるな、と冷静に見つつ、しょっぴくという単語から、おそらく新米警察官、それも制服を着ていない以上、新米刑事なのだろうと推察した。新米刑事は舐められないようにするのに必死ね、とかなり上から目線で脳内コメントを加えた。とりあえず、いかがわしい目的で近づいてきたのではないらしいので、自分の主張を通してみることにした。

「あなた、ここら所轄の刑事?見たことないけど新人?碇田警部か石森警部補は知ってる?どっちかに連絡してみてよ。私は補導の対象にならないって言ってくれるから」

碇田警部とはかなり優秀な刑事で、最早警視になるのも時間の問題と内外から評される人物である。相当なキャリアを積む一方で現場志向にこだわり、部下を引っ張っていく兄貴肌の管理職なのだが、ある理由から美琴のことをえらく気に入っていて、気にかけてくれる大人の一人である。美琴は部下からの信頼の厚い碇田警部か、現場回りの多い石森警部補のどちらかに連絡してもらうことで、上司からのお達しで目の前の青年を納得させ、この場からエスケープできるものと軽く考えていた。美琴の誤算は、目の前の新米刑事の脳みそが筋肉でできていることであった。

「お前、警部や警部補の名前なんかよく知ってるな?…ん?警察官の名前に詳しいということは、警察によく出入りしてるってことじゃないのか?やっぱり補導しといたほうがよさげだな!怪しいやつめ。とりあえずハートナーのところに連れて行こう」

美琴は初めて顔を歪めた。驚く程幼稚な推理ごっこと身勝手な判断に空いた口がふさがらない。あなた、警察官の名前に詳しい人なら全員逮捕か補導するの?小学生に対して怪しいやつめ、なんてよくもそんなお粗末な言葉の選び方ができるわね。もう片っ端から直して正してやりたい言葉の羅列に、美琴の正常な感性は置いてけぼりをくらってしまっていた。呆気にとられている隙に、美琴の腕は脳筋単細胞にがっちりと掴まれ、強引に引きずられていく。

「何をするのよ!痛い!離して!」

美琴は振り払おうとしたが、力で勝ち目は見えない。強引に連れて行かれる。できれば警部補に連絡するくらいの理解を示して欲しいが、期待できない。体は大人、頭脳は子供の迷探偵刑事。彼はどうやら、吐きそうな顔をしている美琴の様子から、自分の推理と判断が合っていたのだと思っているらしく、とても満足げだ。心なしか、二の腕を掴む力も強まる。

本当に吐いてやろうか。このアンポンタンに判断ミスを悟らせる方法は、もう他に思いつかなかった。

確か今朝、警部補が慌てて出掛けて行ったわ。警部補は刑事さんだから事件が起こって呼び出されたのだろうけど、今のパトカーのサイレン、もしかして関係あるのかしら。

ふと、両親のいない美琴を引き取って住まわせてくれている石森五郎警部補のことが頭に浮かんだが、警察関係事件関係警部補関係のことは小学校サボタージュ以上に考えたくない事柄であった。石森警部補は結婚していて、妻の名前を嘉智子という。この妻が世話焼きのお節介の大きなお世話タイプであり、自分のことは自分で決めたい美琴とは相性が最悪であった。小学校に行かないのはまた別の理由があるものの、専業主婦嘉智子が家にいるせいで、自分は河川敷をぶらぶらするしかないのだと、八つ当たり的な結論にいつも帰着してしまうのであった。

この河川敷を山の方に向かって歩いていけば、日中は誰も来ない河川公園がある。とりあえず草野球を誰かがしに来るまで、公園のベンチに座って時間を潰すことにした。こういう、時間を持て余している時に喫茶店やアミューズメントパークを利用できない。小学6年生という身分と経済力の無さが、毎度恨めしいことこの上なかった。

ふと右手に広がる住宅街を見た。堤防に沿うように一軒家が立ち並ぶ。その戸建の並びに面した道路で、一人のスーツ姿の青年男性が忙しなく歩き回っていた。外見は所謂体育会系、といった感じで、スーツがまるで似合っていなかった。一軒一軒のチャイムを鳴らして、誰もいないことを知って顔をしかめる。

「何をしてるんだろう、泥棒じゃなさそうだし、宗教勧誘でもなさそうだし」

普段からこの河川敷とその付近は、選挙の時期以外、街中でも特に静かな場所であり、それゆえに青年はかなり異質な存在として目立っていた。美琴は珍妙な野生動物を見つけたような感覚で、成り行きを眺めることにした。

「今時、日中からおばさんが暇してる家なんか少なくなってきてるもんね」

美琴はそう呟きながら、自分の居候先の主の妻という例外を想起して、うげえと溜め息を吐き出した。あのおばさんもパートタイムで働けばいいのに。何が面白くて家にずっといるのだろう。またしても脳内負のサイクルが回り始めるかと思ったところで、気がつけば堤防下の青年は美琴の方に視線を向けていた。

「ん?」

「え?」

窮屈そうなスーツをひねってよじって街の住人を探していたのだろう、ついにチャイム押し青年が土手の上の美琴の存在に気がついた。青年が美琴の方に足を向ける。わりと早足だ。もしかして、ターゲットにされてる?ようやく美琴は、泥棒ではなくても変質者である可能性は大いにあるという現実を思い出した。逃げようか、とも思ったが、逃げる先がない。誰もいない住宅街または河川公園に逃げ込んでも、成人男性に本気で追いかけられて、どうにかなるものでもない。美琴は、今まさに自分を捕まえに来ている筋肉スーツがロリコンの変態でないことを祈るしかなかった。青年は息を切らすこともなく堤防を駆け上がり、眉をしかめながら美琴をジロジロと見た。

「お前、ここらの学校の学生か?小学生か中学生か?学校はどうした。こんな昼間からぶらついてたらしょっぴくぞ?ん?」

スーツの青年は胸を反らし、見下すような形で美琴に対して鼻を鳴らした。しかし、美琴は眉一つ動かさなかった。えらく自分を大きく見せたがってるな、と冷静に見つつ、しょっぴくという単語から、おそらく新米警察官、それも制服を着ていない以上、新米刑事なのだろうと推察した。新米刑事は舐められないようにするのに必死ね、とかなり上から目線で脳内コメントを加えた。とりあえず、いかがわしい目的で近づいてきたのではないらしいので、自分の主張を通してみることにした。

「あなた、ここら所轄の刑事?見たことないけど新人?碇田警部か石森警部補は知ってる?どっちかに連絡してみてよ。私は補導の対象にならないって言ってくれるから」

碇田警部とはかなり優秀な刑事で、最早警視になるのも時間の問題と内外から評される人物である。相当なキャリアを積む一方で現場志向にこだわり、部下を引っ張っていく兄貴肌の管理職なのだが、ある理由から美琴のことをえらく気に入っていて、気にかけてくれる大人の一人である。美琴は部下からの信頼の厚い碇田警部か、現場回りの多い石森警部補のどちらかに連絡してもらうことで、上司からのお達しで目の前の青年を納得させ、この場からエスケープできるものと軽く考えていた。美琴の誤算は、目の前の新米刑事の脳みそが筋肉でできていることであった。

「お前、警部や警部補の名前なんかよく知ってるな?…ん?警察官の名前に詳しいということは、警察によく出入りしてるってことじゃないのか?やっぱり補導しといたほうがよさげだな!怪しいやつめ。とりあえずハートナーのところに連れて行こう」

美琴は初めて顔を歪めた。驚く程幼稚な推理ごっこと身勝手な判断に空いた口がふさがらない。あなた、警察官の名前に詳しい人なら全員逮捕か補導するの?小学生に対して怪しいやつめ、なんてよくもそんなお粗末な言葉の選び方ができるわね。もう片っ端から直して正してやりたい言葉の羅列に、美琴の正常な感性は置いてけぼりをくらってしまっていた。呆気にとられている隙に、美琴の腕は脳筋単細胞にがっちりと掴まれ、強引に引きずられていく。

「何をするのよ!痛い!離して!」

美琴は振り払おうとしたが、力で勝ち目は見えない。強引に連れて行かれる。できれば警部補に連絡するくらいの理解を示して欲しいが、期待できない。体は大人、頭脳は子供の迷探偵刑事。彼はどうやら、吐きそうな顔をしている美琴の様子から、自分の推理と判断が合っていたのだと思っているらしく、とても満足げだ。心なしか、二の腕を掴む力も強まる。

本当に吐いてやろうか。このアンポンタンに判断ミスを悟らせる方法は、もう他に思いつかなかった。

2

初夏も盛り、梅雨を前にして透き通った青空が広がる。陽春の心地よい風を受けながら、波戸名(はとな)繁はキッチリと締めたネクタイを少し緩め、内ポケットからタバコを取り出して咥えた。ライターも手にしたが、火を点けるでもなく、そのままぼんやりと中空を眺めた。

「今日は厄日か…」

今年度に入ってからというもの、タバコの本数が明らかに増えていることを繁は自覚していた。刑事稼業も5年目になる繁だったが、新しく組まされることになった新米刑事が直情型の猪突猛進つまり筋肉馬鹿であり、本日先程も突然「二手に別れて聞き込みだ!」と叫んで太陽が昇る方角へ走り出した。昨日、聞き込みするにも捜査するにもツーマンセルは絶対だからな!と強く念押ししたはずなのに、である。人付き合いを一歩離れたところから線引きして行う繁は、この馬鹿と組むくらいなら小学生と組んだ方がまだマシなんじゃないか、と本気で思っていた。

本来なら石森五郎警部補というベテラン刑事が、新米脳筋刑事の教育係になるはずだった。しかし、昨年の末頃から石森警部補の状況が変わったとのことで、繁にお鉢が回ってきた形となった。5年目にして教育係を任されるということはその能力をきちんと評価されてるということだな、と石森警部補は励ましてくれたが、蓋を開けてみると、この愛すべき筋肉馬鹿を押し付けられるのにちょうどいいと評価されたとしか思えなかった。

この新米若手筋肉馬鹿刑事は、名前を猿若力也という。猿若が聞き込みと称して飛び出してから50分が経った。その間繁は、猿若を追いかけるでも同じく聞き込みに走るでもなく、しっかりと現場を検証していた。郊外の工場にあった血だまりの周りには、急発進した車のタイヤ痕、何らかのガラス片、血のついた靴跡。ところが近くに存在しない死体やけが人。血の量から言っても明らかに事件性を物語っており、殺人・死体遺棄事件として捜査を進める必要性があった。あとは、とりあえず事件現場となった工場の責任者に話を聞いておきたかったが、経験浅い相棒にも立ち会わせたいところであった。

「まさか一日中聞き込みとか言って住宅街を走りまわるんじゃねえだろうな…」

不安と不吉な予感が入り混じり、心の底から面倒な気持ちになった。彼の携帯には連絡を入れたが出ない。説教だな。ああ、説教とかいう行為は、するのもされるのも嫌いなんだ。いい加減ふやけてきた火の付いてないタバコに、あるべき姿になってもらおうか。いや、現場で吸うのは俺の矜持が許さない。くそったれ。そもそも、あの猿坊やが帰ってくればいいんだ。頼むから、1時間で帰ってきてくれ―――――

思いが天に通じたのか、繁が祈った直後に猿若は帰ってきた。山林の茂みから姿を現す。猿若、ツーマンセルは絶対だと言ったろう、気をつけろ。本来ならそう言って済ませられるような状況になったに違いない。茂みから出てきた猿若の腕が、嫌がる少女を掴んで引きずって来なければ。繁の指からは、ついに役目を果たさないままの紙巻きがスルリと抜けて落ちて行った。なんだその娘は。

顔をしかめる繁に構わず、工場の血だまり現場に立つ相棒の姿を見て、猿若力也は声をかけた。

「お、いたいたハートナー。おーい!」

繁は力也に勝手に付けられたあだ名を呼ばれたが、足元に落としたタバコを拾うことでスルーした。力也は全く意に介さず、今度は腕をガッチリ掴んでいる美琴を見下ろした。美琴はその視線を無視、そっぽを向いた。

「おうガキンチョ。この兄ちゃんがハートナー。本名、波戸名繁。俺のパートナーだ。ちょっと上の先輩。ハトナでパートナーだからハートナーって呼んでる。面白いだろ」

1年目の新米が5年目の先輩を前にして言うことか。というか、本名ってなんだ。お前が勝手に呼ぶあだ名を優先させるな。あと、面白くもない。警察縦社会において上の立場を蔑ろにすることは致命的なミスだという感覚がないのか、こいつには。

悪しきゆとり世代。美琴と繁は、出会ってからまだ一言も交わしていないが、猿もとい力也に対する認識は一致していた。ゆとり力也は構わずまくし立てる。

「しかしハートナー。聞き込みに行ったのに、もう現場に戻ってきてたんだな。俺は川に沿って住宅街まで行ってたんだが、そこでこのガキンチョがぶらついててさ~。まあ今の時間帯は聞き込みしてもなかなか住民捕まえられないからな。代わりに非行少女を捕まえてきた。ははは。どうしよう、非行少女って二課だっけ?三課?」

力也は繁に人懐こい笑顔を向けていた。ボールを拾ってきた犬のようである。悪意がないのはわかるが、それだけに余計タチが悪い。落胆の色が深く滲んだ溜め息を漏らした。

「言いたいことはそれだけか?」

ん?おう!と応えられたので、仕方ない。教育係としての務めを果たすことにした。

「猿若、まずな、聞き込みだろうが捜査だろうが、全てツーマンセルだと言ったはずだ。逆に、二手に別れて聞き込みしようなどとは言ってない。言ったことは守らず、言ってないことを守るのか?指示はきちんと聞け」

力也はポカンとした顔で繁を見ていた。大丈夫か、こいつは。

繁は美琴に一瞥をくれて、続けた。

「次、非行少女については、もし本当に補導するんだったら、二課でも三課でもない。署の少年係あたりに連絡しとけ。ただし…」

「ただし?」

「そもそもお前、今連れてきている娘にちゃんと話は聞いたのか?学校を事情で休んでるだけかもしれんだろうが」

ようやく俎上に載せられた美琴は、今だに力也に掴まれたままだったので、振りほどこうとして腕を上下に回した。しかし手を離す側の頭がエンストしてるらしく、手はくっついたまま離れない。タコか、こいつは。

辟易した顔で一旦解放を諦めた美琴は、目の前のまだしも話の通じそうな青年に噛み付いた。

「だから…私は先刻も言ったけれども、補導の対象になるような人じゃない。私の名前は藤美琴。碇田警部か石森警部補のどっちかが私の主張を証明してくれるから。連絡して。さっさと確認をとって」

繁は美琴の目を見ながら話を聞き、頷く。視線は力也の方に移った。

「…だそうだが、確認はとったのか?」

力也は、さっき堤防で捕まえたときには名乗ってなかっただろう、と少し思った。しかしそんな話を今持ち出すと、前に進まない悪循環に嵌まる予感がしたので、いいや、確認はとってない、と応えた。

「お前そんな調子でよく刑事になろうと思ったな…」

繁はジロリと力也を睨んでスマホを取り出した。碇田警部か石森警部補に連絡を取るのだろう。相棒に睨まれたままでは落ち着かない。力也が視線を反らし美琴の方を見ると、美琴は睨みきって鬼の形相となっていた。力也ワールドの中にようやく、居心地の悪い空気が漂ってきた。

「連絡はとれた。警部補はやたらと疲れきった返事で、曖昧な反応だったが、警部は『うちの奥の手の娘だ。まさか何かやらかしてしまったんか』だそうだ。まあ、補導される対象じゃないのかどうかの確認にはなってないが、少なくとも顔見知り以上の関係らしいな。とにかく警部補も警部も両方来るらしい。猿若、やっちまったなお前」

「まじかよー…」

力也は流石に意気消沈した。繁は構わず続けた。

「あと」

「まだあるんかい」

「…あるというか、俺の個人的な意見だが。猿若、お前、女の子をいきなりさらって連れてくるのって、もしかして飢えてるんじゃないだろうな」

「なんつーことを。冗談じゃねえ、さらってねーよ!」

力也は突然の変態扱いにムキになって歯向かい、はにかんだ。俺はガキンチョに欲情なんてしないからな、などとドギマギしながら考えた。妙なこと言って誤解を生んだらどうするんだよハートナーこのやろう、などと男子中学生のような発想で美琴の方に顔を向けた。ただし残念ながら、美琴は心の底から興味のなさそうな、実に不愉快そうな顔をしていた。力也は未だに美琴の二の腕を掴んだままである。

「腕を離してよ、変態」

と吐き捨てるように美琴が言った。

言われてやむなし。ここは腕を離して謝っておくべきなのだろう。キッズ頭脳がようやく、大人仕様の対応をダウンロードしつつあった。ところがインストールしきる前に、何故か口から

「警部や警部補に実際に確認をとるまで、お前の腕は離さない」

とアウトプットされてしまった。途端に3人の間の空気にヒビ割れが走る。力也の口の中は、急激にパッサパサに乾燥した。力也自身、意味不明な発言をしたという認識は当然芽生えたが、意地になっていたし、もうどうにでもなーれー、とも思っていた。

「今日は厄日か…」

今年度に入ってからというもの、タバコの本数が明らかに増えていることを繁は自覚していた。刑事稼業も5年目になる繁だったが、新しく組まされることになった新米刑事が直情型の猪突猛進つまり筋肉馬鹿であり、本日先程も突然「二手に別れて聞き込みだ!」と叫んで太陽が昇る方角へ走り出した。昨日、聞き込みするにも捜査するにもツーマンセルは絶対だからな!と強く念押ししたはずなのに、である。人付き合いを一歩離れたところから線引きして行う繁は、この馬鹿と組むくらいなら小学生と組んだ方がまだマシなんじゃないか、と本気で思っていた。

本来なら石森五郎警部補というベテラン刑事が、新米脳筋刑事の教育係になるはずだった。しかし、昨年の末頃から石森警部補の状況が変わったとのことで、繁にお鉢が回ってきた形となった。5年目にして教育係を任されるということはその能力をきちんと評価されてるということだな、と石森警部補は励ましてくれたが、蓋を開けてみると、この愛すべき筋肉馬鹿を押し付けられるのにちょうどいいと評価されたとしか思えなかった。

この新米若手筋肉馬鹿刑事は、名前を猿若力也という。猿若が聞き込みと称して飛び出してから50分が経った。その間繁は、猿若を追いかけるでも同じく聞き込みに走るでもなく、しっかりと現場を検証していた。郊外の工場にあった血だまりの周りには、急発進した車のタイヤ痕、何らかのガラス片、血のついた靴跡。ところが近くに存在しない死体やけが人。血の量から言っても明らかに事件性を物語っており、殺人・死体遺棄事件として捜査を進める必要性があった。あとは、とりあえず事件現場となった工場の責任者に話を聞いておきたかったが、経験浅い相棒にも立ち会わせたいところであった。

「まさか一日中聞き込みとか言って住宅街を走りまわるんじゃねえだろうな…」

不安と不吉な予感が入り混じり、心の底から面倒な気持ちになった。彼の携帯には連絡を入れたが出ない。説教だな。ああ、説教とかいう行為は、するのもされるのも嫌いなんだ。いい加減ふやけてきた火の付いてないタバコに、あるべき姿になってもらおうか。いや、現場で吸うのは俺の矜持が許さない。くそったれ。そもそも、あの猿坊やが帰ってくればいいんだ。頼むから、1時間で帰ってきてくれ―――――

思いが天に通じたのか、繁が祈った直後に猿若は帰ってきた。山林の茂みから姿を現す。猿若、ツーマンセルは絶対だと言ったろう、気をつけろ。本来ならそう言って済ませられるような状況になったに違いない。茂みから出てきた猿若の腕が、嫌がる少女を掴んで引きずって来なければ。繁の指からは、ついに役目を果たさないままの紙巻きがスルリと抜けて落ちて行った。なんだその娘は。

顔をしかめる繁に構わず、工場の血だまり現場に立つ相棒の姿を見て、猿若力也は声をかけた。

「お、いたいたハートナー。おーい!」

繁は力也に勝手に付けられたあだ名を呼ばれたが、足元に落としたタバコを拾うことでスルーした。力也は全く意に介さず、今度は腕をガッチリ掴んでいる美琴を見下ろした。美琴はその視線を無視、そっぽを向いた。

「おうガキンチョ。この兄ちゃんがハートナー。本名、波戸名繁。俺のパートナーだ。ちょっと上の先輩。ハトナでパートナーだからハートナーって呼んでる。面白いだろ」

1年目の新米が5年目の先輩を前にして言うことか。というか、本名ってなんだ。お前が勝手に呼ぶあだ名を優先させるな。あと、面白くもない。警察縦社会において上の立場を蔑ろにすることは致命的なミスだという感覚がないのか、こいつには。

悪しきゆとり世代。美琴と繁は、出会ってからまだ一言も交わしていないが、猿もとい力也に対する認識は一致していた。ゆとり力也は構わずまくし立てる。

「しかしハートナー。聞き込みに行ったのに、もう現場に戻ってきてたんだな。俺は川に沿って住宅街まで行ってたんだが、そこでこのガキンチョがぶらついててさ~。まあ今の時間帯は聞き込みしてもなかなか住民捕まえられないからな。代わりに非行少女を捕まえてきた。ははは。どうしよう、非行少女って二課だっけ?三課?」

力也は繁に人懐こい笑顔を向けていた。ボールを拾ってきた犬のようである。悪意がないのはわかるが、それだけに余計タチが悪い。落胆の色が深く滲んだ溜め息を漏らした。

「言いたいことはそれだけか?」

ん?おう!と応えられたので、仕方ない。教育係としての務めを果たすことにした。

「猿若、まずな、聞き込みだろうが捜査だろうが、全てツーマンセルだと言ったはずだ。逆に、二手に別れて聞き込みしようなどとは言ってない。言ったことは守らず、言ってないことを守るのか?指示はきちんと聞け」

力也はポカンとした顔で繁を見ていた。大丈夫か、こいつは。

繁は美琴に一瞥をくれて、続けた。

「次、非行少女については、もし本当に補導するんだったら、二課でも三課でもない。署の少年係あたりに連絡しとけ。ただし…」

「ただし?」

「そもそもお前、今連れてきている娘にちゃんと話は聞いたのか?学校を事情で休んでるだけかもしれんだろうが」

ようやく俎上に載せられた美琴は、今だに力也に掴まれたままだったので、振りほどこうとして腕を上下に回した。しかし手を離す側の頭がエンストしてるらしく、手はくっついたまま離れない。タコか、こいつは。

辟易した顔で一旦解放を諦めた美琴は、目の前のまだしも話の通じそうな青年に噛み付いた。

「だから…私は先刻も言ったけれども、補導の対象になるような人じゃない。私の名前は藤美琴。碇田警部か石森警部補のどっちかが私の主張を証明してくれるから。連絡して。さっさと確認をとって」

繁は美琴の目を見ながら話を聞き、頷く。視線は力也の方に移った。

「…だそうだが、確認はとったのか?」

力也は、さっき堤防で捕まえたときには名乗ってなかっただろう、と少し思った。しかしそんな話を今持ち出すと、前に進まない悪循環に嵌まる予感がしたので、いいや、確認はとってない、と応えた。

「お前そんな調子でよく刑事になろうと思ったな…」

繁はジロリと力也を睨んでスマホを取り出した。碇田警部か石森警部補に連絡を取るのだろう。相棒に睨まれたままでは落ち着かない。力也が視線を反らし美琴の方を見ると、美琴は睨みきって鬼の形相となっていた。力也ワールドの中にようやく、居心地の悪い空気が漂ってきた。

「連絡はとれた。警部補はやたらと疲れきった返事で、曖昧な反応だったが、警部は『うちの奥の手の娘だ。まさか何かやらかしてしまったんか』だそうだ。まあ、補導される対象じゃないのかどうかの確認にはなってないが、少なくとも顔見知り以上の関係らしいな。とにかく警部補も警部も両方来るらしい。猿若、やっちまったなお前」

「まじかよー…」

力也は流石に意気消沈した。繁は構わず続けた。

「あと」

「まだあるんかい」

「…あるというか、俺の個人的な意見だが。猿若、お前、女の子をいきなりさらって連れてくるのって、もしかして飢えてるんじゃないだろうな」

「なんつーことを。冗談じゃねえ、さらってねーよ!」

力也は突然の変態扱いにムキになって歯向かい、はにかんだ。俺はガキンチョに欲情なんてしないからな、などとドギマギしながら考えた。妙なこと言って誤解を生んだらどうするんだよハートナーこのやろう、などと男子中学生のような発想で美琴の方に顔を向けた。ただし残念ながら、美琴は心の底から興味のなさそうな、実に不愉快そうな顔をしていた。力也は未だに美琴の二の腕を掴んだままである。

「腕を離してよ、変態」

と吐き捨てるように美琴が言った。

言われてやむなし。ここは腕を離して謝っておくべきなのだろう。キッズ頭脳がようやく、大人仕様の対応をダウンロードしつつあった。ところがインストールしきる前に、何故か口から

「警部や警部補に実際に確認をとるまで、お前の腕は離さない」

とアウトプットされてしまった。途端に3人の間の空気にヒビ割れが走る。力也の口の中は、急激にパッサパサに乾燥した。力也自身、意味不明な発言をしたという認識は当然芽生えたが、意地になっていたし、もうどうにでもなーれー、とも思っていた。

3

美琴に頼まれてとった確認の電話から数分も経たないうちに、碇田警部から繁に電話がかかってきた。美琴の件で、とりあえず来るとの連絡を先程もらったばかりだ。碇田警部は上司の上司。繁に軽い緊張が走る。電話をとった。

「波戸名、今お前らがいる工場地帯な、確か川を下っていった先に…、うまいラーメン屋があるからそこに3人で行っといてくれんか。合流する!悪い!引率よろしく頼んだ!ガッハッハ!」

繁は、俺の緊張感を返してくれよ、と思いながら

「了解しました」

と苦笑交じりに応えた。

碇田警部は別の事件を担当している。わざわざ別の事件現場から来るには、繁達の血だまり現場は少し遠く、入り込んだところになってしまうらしい。俺にもお前らにも時間がない。でも美琴の件で会うと言った手前、合流したい。だから昼飯を一緒に食おう、という話の進め方には、碇田警部の強引さがよく表れていた。

繁からすれば、わざわざ現場からラーメン屋に移動するのは、現場保全の意味でもよくないし、そもそも面倒極まりない話だった。まだ工場責任者にも話を聞けていない。ただ、逆らうつもりもないし、相棒が失踪している間に全て調べたし、相棒が別件を引っ張り込んでしまっている。警部はあるいは、相棒が連れてきた少女を引き取ってくれるつもりなのかもしれないな、と淡い期待をもって納得することにした。

繁は碇田警部からの電話内容を力也と美琴に伝え、とりあえず指示に従うべきだろうと示唆した。まあ、今まで走り回っていてお腹を空かせたモンキーボーイについては、ラーメン屋に行くぞの一言で片付くのはわかりきっていた。問題はワケあり少女の方で、いくら碇田警部の指示とは言っても従わない可能性も高く、繁からすれば面倒な案件でしかない。無理に連れてきた女の子の気を食事で紛らわせるのは、世の大多数の男がもつ数少ない凌ぎ技だが、美琴に通じるかどうかは定かでない。よりによってラーメンというところもポイントが低そうに感じた。さて、この娘が逃げ出したらどうしたものかな。繁は表情に出さないように、思案を巡らせた。

ただ、美琴は特に気にする様子もなくついてきた。ラーメン大好きな力也が、今まで掴んでいた腕を離し、夢中で飛び跳ねているのを、せいせいした顔で見ていた。

※ ※ ※

警部を待たせるわけにはいかない。だが、少女を走らせるわけにもいかない。力也には見えない繁の気遣いによって絶妙なスピードが保たれ、結果として警部の到着の数十秒前にラーメン屋に着くという見事な采配となった。ちなみに力也は、すげえ偶然、待たずに済んだな、と警部に聞こえないように繁に耳打ちした。偶然ではないことを指導する気にもならないので、繁は力也の軽口を無視した。

警部の姿が見え、二人は敬礼をもって迎える。警部は軽く手を挙げて応えた。

「おう、ご苦労さん。話は波戸名から軽く聞いた。新入りか?話によれば、藤ちゃんを連行したって?そりゃまた、どえらいことしちまったなァ」

太い眉毛を八の字に下げ、ヤクザの幹部を思わせる髭達磨の顔が不愉快そうに歪んだ。力也をからかっているつもりなのだろう。ただ、からかわれている側としては、野生の熊に狙われているような感覚になるのである。繁は、自分も新人の頃はよく肝を冷やしたもんだと思い起こした。一方、力也は知る由もなく、ラーメンラーメンと喜んでいたのも一転、一気に悲愴感溢れる顔となった。

「えっ…。そんなに、どえらいこと、しちまった…?」

うろたえる力也だったが、碇田警部はからかう以上の興味も持たなかったらしく、取り合わずに二人の後ろにいる美琴に声をかけた。

「おう藤ちゃん久しぶり。すまんなァ、うちの新入りが失礼なことをした。許してやってくれ。何も分かってねえんだ」

ガッハッハと大きな口を最大限に開いて笑い、美琴の肩を叩こうとした。

しかし美琴は、振り下ろされた大きな手をヒラリと躱し、そのままラーメン屋の引き戸をガラガラと開け入っていった。

警部は美琴を目で追うと、

「おっ、そうだな。だべってるとラーメンを食う時間がなくなっちまうわ」

と、また笑う。美琴に続いて警部が戸を豪快に引き、入店。開ききった入口に力也と繁が続いた。警部は四人掛けの机の上座に着くやいなや

「とんこつ大盛りとチャーハンのセットな!」

と店員に大声で注文を投げかけ、部下二人は慌てて塩、しょうゆ、と追従した。そして最後の一人となった美琴が

「野菜ラーメン、半チャンセット、あと餃子」

とよく通る声で注文をして、店員がそれを繰り返した。繁は少なからず驚いて、よく食う子なのかな?と思ったが、表情に出すのはなんとかこらえた。力也と警部とのやり取りから察するに、美琴関連の話題に参加してしまうと、ろくな目にあわなさそうだったからだ。繁の隣に座る力也は、そこまで器用なこともできず、飲んでいた水をブフェッとむせ返して、思っていることを顔に全部出し、声にも出していた。

「お、お前、見かけによらず、大食いキャラだったんだな…」

力也は警察としての本分はどこへやら、完全に好奇心にかられて言葉を発していた。まだむせている。力也の顔からは悲愴感が消えていた。ラーメン屋入店と美琴への好奇心とで、持ち直したらしい。都合のいい奴だな、と繁は思った。

『腕を離してよ、変態』と吐き捨てて以降、刑事連中に沈黙を守っていた美琴だったが、少しムッとした顔になって、向かいに座る力也から目をそらし、隣の警部に

「クビにしといて」

と直訴した。つい先程どえらいことやっちまったなァと言われていただけに、力也の中では言葉の重みが段違いに感じられたようだ。力也は突然訪れた懲戒免職の危機に、悲愴が復活、椅子から転げ落ちそうになった。一方、警部は机をバンバン叩きながら、爆弾が破裂したような笑い声をあげていた。

「ガハハハ!ガッハッハッハ!藤ちゃんを大食いキャラにしたからか?その理由でクビにしたら、わしもクビになるわ!」

警部の暴風のような大声は流石に周囲の目をひく。迷惑そうな視線がチラチラと四人の方に向いていた。このタイミングで注文のラーメンを持ってきた店員に配慮願われ、繁が謝りながら注文の品を受け取って各自に送り渡す。割り箸を思い思いに割り、ちじれ麺がすすられる音が四つ鳴り出した。豪快な音が二つ。上品な音が二つ。迷惑そうな視線が徐々に消えていった。よし。一旦収まった爆風を再燃させないために、繁は別の話題を持ち出した。

「警部、藤美琴ちゃんを『うちの奥の手』とおっしゃってましたが、あれはどういった意味合いなんですか?」

警部が、抱え込んですすっていた丼から顔を上げる。もう既に、繁が話しかけている間にも吸い込むように食べていたため、半分以上なくなっていた。

「あー、あれはなー…」

警部は一言発すると、再び麺をガッサリと底から掬い上げた。隣に座る美琴の何倍の量かもわからない麺の大群を一気に口の中に流し込む。どこから説明したものか悩み、視線を泳がせた。繁を見る。力也を見る。そして、隣の美琴を見て、口の中の絡み合う麺とスープの集合体を飲み下した。

「藤ちゃん、ヒントくん出してくれ」

声をかけられた美琴は、発言者の意図を図りかねる様子で警部の方を向き、すすっていた途中のラーメンを噛み切ると、口を手で覆って隠しながら

「嫌」

とだけ言った。視線を手前の器に戻し、露骨に嫌そうな顔をして見せている。警部はまた調整の効いてないボリュームで笑い出した。力也と繁は、その光景を黙って見ていた。背景も訳もわからない以上、成り行きを見ているしかない。しばらく笑ったのち、警部は美琴に何か耳打ちした。美琴の眉がピクリと動く。美琴は少し考える感じで間をもって、一度ラーメンをすする。よく噛んで飲み込んでから、渋々といった様子で

「じゃあ言葉で説明だけする。ヒントくんを出すのはまた後で、人がいないところで」

と言った。三人の視線が美琴に集まる。取り立てて美琴は箸を置くでもなく、そのままの状態で、

「私は神様…、ヒントくんって名前をつけたんだけど、ヒントくんの神託を受けることで、死体を見れば犯人がわかるのよ」

と手早く無愛想な説明をして、またラーメンを食べ始めた。

「まあ…、神子ってやつだな」

と警部が言うのと同時に

「んな馬鹿な」

と、力也はまたしても、考えるより先に言葉を出していた。こいつ全然学習能力がないのか、と繁は思ったが、ないからこそ本音がダダ漏れなのだろうし、考えていることがそのままわかるというのは捉えようでは悪いことではなかった。繁も同様に、そんな馬鹿な、という思いは拭えない。力也にとっては、神子だと自称したことが信じられない、という意味合いだろうが、繁にとっては、警視目前のエリートコース一応まっしぐらの警部が、その神託とやらを信じていることが、冗談では済まない大問題だ、という思いであった。しかし、表情には出さず、とりあえず思いを冷水とともに飲み込んだ。警部は部下の反応に、さも当然という体で説明を続けた。

「率直な意見だな。ただ、この神託のおかげで既に解決した事件が四件もあるんだ。すごいだろ?新入り君、残念ながら社会への貢献度合いは藤ちゃんの方が遥かに上だからな?丁重に扱ってあげろよ?」

豪放磊落とでも言うのだろうか。現場でバリバリ働く刑事らしいといえばらしい意見かもしれないが…、力也は納得したような顔をしていたが、繁はどうにも『この神託のおかげで』というフレーズに不安がよぎった。警部はさらに説明を重ねる。

「藤ちゃんの神託で犯人がわかる、するとな、自信をもって捜査を進められるんだよ。カッチリ証拠を詰めていって、最後に自白まで持っていく!およそ理想的な仕事ができるわけだ!前回の事件では、わしから藤ちゃんに協力をお願いしたくらいでな!ガッハッハ!」

おおーっ、と力也から感心した声があがる。一方で、繁は、労基的にも倫理的にも対外的にも限りなく黒に近い黒のケースじゃないか、という気持ちで、背中に変な汗がダラダラ流れ出していた。

「最後に自白させるところまで決めると、スカッとするんだ!これが刑事の仕事!って感じでな。いやホント、現場やめらんねえなあ。犯人に犯行を認めさせるの楽しくて仕方ないわ!…しかしこんなことばっかり言ってるから、おかげで藤ちゃんに以前、『自白大好きおじさん』とか言われちまってな!まいっちまったよ!ガハハハ!」

つられて力也が笑う。繁は笑っていいものかわからないままに、顔をクシャリと歪めた。よぎった不安が繁に、誰が聞いているかわからないような状況で、話を続けてもらっても困る、という思考をもたらした。流石にそろそろ店を出たい。話の続きがあるとしても、外に出て、誰もいない所でしてもらいたい。

しかしテーブルを見ると、美琴の注文した料理はかなりまだ手付かずのままであった。ラーメンは食べきっていたものの、チャーハンはかなり残っていて、餃子も一つ食べただけである。食べきるまで待たないといけないのか。繁は、何をそんなに焦る必要がある、と冷静に自覚できていたものの、言葉で聞かざるをえなかった。

「食べきるのにあと何分くらいかかりそうだ?」

食べきれないのなら、最初からそんなに頼むなよな…、やはり子供のやることは苦手だと少しイラついた繁だったが、美琴の返事は想定から外れたものだった。

「もう店出る?じゃあ、もういらない。新入りの刑事の人に食べさせるつもりで注文したから、食べといて」

え?と三人とも、同じような顔を見せた。力也からしたら、嬉しい誤算であった。確かに俺、ラーメン一杯だけでは足りないなと思ってたところだった。けど、上司の手前、たくさん頼むわけにもいかなかったからな。やったぜ。ということで、餃子をチャーハンの上にのせ、遠慮なくほおばった。うまそうに食べる。

繁はしばらく考えた後、ああ、つまり大量に注文したご飯を、自分でゆっくり食べていくか俺たちの中の誰かに食べさせるかする。そうやって食事をしたりさせたりすることで、なるべくコミュニケーションを回避して、店から無言でさっさと出たかったわけか。と結論づけた。

力也が食べきっていない間に、警部は勘定を店員に向かって大声で要求し、美琴は既に席を立って、店の引き戸をガラガラと開けていた。店を出ていく美琴を見たあと、力也は口の中に餃子とチャーハンを放り込みながら、勘定を精算し終えた警部に質問をした。

「警部、ちなみにヒントくん、とかいう神?…を出させるのに何を耳打ちしたんですか?」

口の中からモノが溢れそうである。繁は食べ方注意をしたそうな顔をしていたが、警部は特に気にしない様子で

「なぜそんなことが知りたい?」

と聞いた。力也は続ける。

「いえ、あの娘、藤美琴と会話するときの手がかり、とっかかりが欲しいとき、何を話すかの参考にしたいので」

かなり話し方が辿々しい。しかし、警部は質問に対し、野生の熊がごとく、かなり悪人よりの顔つきになって

「あー、絶対本人には言うなよ?」

と笑って言った。力也はパンパンの頬を揺らしながらはっきりと頷く。

「よし。さっき俺はな…今度好きなお人形を買ってあげることを藤ちゃんに約束したんだ。なんでもいいぞ~って言ったら、渋々な」

力也の目が丸くなる。十分に咀嚼したご飯たちを飲み込もうとしているので返事はない。隣で聞くともなく聞いていた繁が

「へー、なんだ。子供っぽいところもあるのか」

とひとりごちた。力也から安堵の溜め息らしきものが漏れる。警部はその様子を見たあとで、

「あと、今後同じようなことを新入り君が起こしたら、今度こそクビにすると約束した」

「「…」」

力也と繁は、目の前のガッハッハという爆音を、何とも言えない顔で聞いていた。

「波戸名、今お前らがいる工場地帯な、確か川を下っていった先に…、うまいラーメン屋があるからそこに3人で行っといてくれんか。合流する!悪い!引率よろしく頼んだ!ガッハッハ!」

繁は、俺の緊張感を返してくれよ、と思いながら

「了解しました」

と苦笑交じりに応えた。

碇田警部は別の事件を担当している。わざわざ別の事件現場から来るには、繁達の血だまり現場は少し遠く、入り込んだところになってしまうらしい。俺にもお前らにも時間がない。でも美琴の件で会うと言った手前、合流したい。だから昼飯を一緒に食おう、という話の進め方には、碇田警部の強引さがよく表れていた。

繁からすれば、わざわざ現場からラーメン屋に移動するのは、現場保全の意味でもよくないし、そもそも面倒極まりない話だった。まだ工場責任者にも話を聞けていない。ただ、逆らうつもりもないし、相棒が失踪している間に全て調べたし、相棒が別件を引っ張り込んでしまっている。警部はあるいは、相棒が連れてきた少女を引き取ってくれるつもりなのかもしれないな、と淡い期待をもって納得することにした。

繁は碇田警部からの電話内容を力也と美琴に伝え、とりあえず指示に従うべきだろうと示唆した。まあ、今まで走り回っていてお腹を空かせたモンキーボーイについては、ラーメン屋に行くぞの一言で片付くのはわかりきっていた。問題はワケあり少女の方で、いくら碇田警部の指示とは言っても従わない可能性も高く、繁からすれば面倒な案件でしかない。無理に連れてきた女の子の気を食事で紛らわせるのは、世の大多数の男がもつ数少ない凌ぎ技だが、美琴に通じるかどうかは定かでない。よりによってラーメンというところもポイントが低そうに感じた。さて、この娘が逃げ出したらどうしたものかな。繁は表情に出さないように、思案を巡らせた。

ただ、美琴は特に気にする様子もなくついてきた。ラーメン大好きな力也が、今まで掴んでいた腕を離し、夢中で飛び跳ねているのを、せいせいした顔で見ていた。

※ ※ ※

警部を待たせるわけにはいかない。だが、少女を走らせるわけにもいかない。力也には見えない繁の気遣いによって絶妙なスピードが保たれ、結果として警部の到着の数十秒前にラーメン屋に着くという見事な采配となった。ちなみに力也は、すげえ偶然、待たずに済んだな、と警部に聞こえないように繁に耳打ちした。偶然ではないことを指導する気にもならないので、繁は力也の軽口を無視した。

警部の姿が見え、二人は敬礼をもって迎える。警部は軽く手を挙げて応えた。

「おう、ご苦労さん。話は波戸名から軽く聞いた。新入りか?話によれば、藤ちゃんを連行したって?そりゃまた、どえらいことしちまったなァ」

太い眉毛を八の字に下げ、ヤクザの幹部を思わせる髭達磨の顔が不愉快そうに歪んだ。力也をからかっているつもりなのだろう。ただ、からかわれている側としては、野生の熊に狙われているような感覚になるのである。繁は、自分も新人の頃はよく肝を冷やしたもんだと思い起こした。一方、力也は知る由もなく、ラーメンラーメンと喜んでいたのも一転、一気に悲愴感溢れる顔となった。

「えっ…。そんなに、どえらいこと、しちまった…?」

うろたえる力也だったが、碇田警部はからかう以上の興味も持たなかったらしく、取り合わずに二人の後ろにいる美琴に声をかけた。

「おう藤ちゃん久しぶり。すまんなァ、うちの新入りが失礼なことをした。許してやってくれ。何も分かってねえんだ」

ガッハッハと大きな口を最大限に開いて笑い、美琴の肩を叩こうとした。

しかし美琴は、振り下ろされた大きな手をヒラリと躱し、そのままラーメン屋の引き戸をガラガラと開け入っていった。

警部は美琴を目で追うと、

「おっ、そうだな。だべってるとラーメンを食う時間がなくなっちまうわ」

と、また笑う。美琴に続いて警部が戸を豪快に引き、入店。開ききった入口に力也と繁が続いた。警部は四人掛けの机の上座に着くやいなや

「とんこつ大盛りとチャーハンのセットな!」

と店員に大声で注文を投げかけ、部下二人は慌てて塩、しょうゆ、と追従した。そして最後の一人となった美琴が

「野菜ラーメン、半チャンセット、あと餃子」

とよく通る声で注文をして、店員がそれを繰り返した。繁は少なからず驚いて、よく食う子なのかな?と思ったが、表情に出すのはなんとかこらえた。力也と警部とのやり取りから察するに、美琴関連の話題に参加してしまうと、ろくな目にあわなさそうだったからだ。繁の隣に座る力也は、そこまで器用なこともできず、飲んでいた水をブフェッとむせ返して、思っていることを顔に全部出し、声にも出していた。

「お、お前、見かけによらず、大食いキャラだったんだな…」

力也は警察としての本分はどこへやら、完全に好奇心にかられて言葉を発していた。まだむせている。力也の顔からは悲愴感が消えていた。ラーメン屋入店と美琴への好奇心とで、持ち直したらしい。都合のいい奴だな、と繁は思った。

『腕を離してよ、変態』と吐き捨てて以降、刑事連中に沈黙を守っていた美琴だったが、少しムッとした顔になって、向かいに座る力也から目をそらし、隣の警部に

「クビにしといて」

と直訴した。つい先程どえらいことやっちまったなァと言われていただけに、力也の中では言葉の重みが段違いに感じられたようだ。力也は突然訪れた懲戒免職の危機に、悲愴が復活、椅子から転げ落ちそうになった。一方、警部は机をバンバン叩きながら、爆弾が破裂したような笑い声をあげていた。

「ガハハハ!ガッハッハッハ!藤ちゃんを大食いキャラにしたからか?その理由でクビにしたら、わしもクビになるわ!」

警部の暴風のような大声は流石に周囲の目をひく。迷惑そうな視線がチラチラと四人の方に向いていた。このタイミングで注文のラーメンを持ってきた店員に配慮願われ、繁が謝りながら注文の品を受け取って各自に送り渡す。割り箸を思い思いに割り、ちじれ麺がすすられる音が四つ鳴り出した。豪快な音が二つ。上品な音が二つ。迷惑そうな視線が徐々に消えていった。よし。一旦収まった爆風を再燃させないために、繁は別の話題を持ち出した。

「警部、藤美琴ちゃんを『うちの奥の手』とおっしゃってましたが、あれはどういった意味合いなんですか?」

警部が、抱え込んですすっていた丼から顔を上げる。もう既に、繁が話しかけている間にも吸い込むように食べていたため、半分以上なくなっていた。

「あー、あれはなー…」

警部は一言発すると、再び麺をガッサリと底から掬い上げた。隣に座る美琴の何倍の量かもわからない麺の大群を一気に口の中に流し込む。どこから説明したものか悩み、視線を泳がせた。繁を見る。力也を見る。そして、隣の美琴を見て、口の中の絡み合う麺とスープの集合体を飲み下した。

「藤ちゃん、ヒントくん出してくれ」

声をかけられた美琴は、発言者の意図を図りかねる様子で警部の方を向き、すすっていた途中のラーメンを噛み切ると、口を手で覆って隠しながら

「嫌」

とだけ言った。視線を手前の器に戻し、露骨に嫌そうな顔をして見せている。警部はまた調整の効いてないボリュームで笑い出した。力也と繁は、その光景を黙って見ていた。背景も訳もわからない以上、成り行きを見ているしかない。しばらく笑ったのち、警部は美琴に何か耳打ちした。美琴の眉がピクリと動く。美琴は少し考える感じで間をもって、一度ラーメンをすする。よく噛んで飲み込んでから、渋々といった様子で

「じゃあ言葉で説明だけする。ヒントくんを出すのはまた後で、人がいないところで」

と言った。三人の視線が美琴に集まる。取り立てて美琴は箸を置くでもなく、そのままの状態で、

「私は神様…、ヒントくんって名前をつけたんだけど、ヒントくんの神託を受けることで、死体を見れば犯人がわかるのよ」

と手早く無愛想な説明をして、またラーメンを食べ始めた。

「まあ…、神子ってやつだな」

と警部が言うのと同時に

「んな馬鹿な」

と、力也はまたしても、考えるより先に言葉を出していた。こいつ全然学習能力がないのか、と繁は思ったが、ないからこそ本音がダダ漏れなのだろうし、考えていることがそのままわかるというのは捉えようでは悪いことではなかった。繁も同様に、そんな馬鹿な、という思いは拭えない。力也にとっては、神子だと自称したことが信じられない、という意味合いだろうが、繁にとっては、警視目前のエリートコース一応まっしぐらの警部が、その神託とやらを信じていることが、冗談では済まない大問題だ、という思いであった。しかし、表情には出さず、とりあえず思いを冷水とともに飲み込んだ。警部は部下の反応に、さも当然という体で説明を続けた。

「率直な意見だな。ただ、この神託のおかげで既に解決した事件が四件もあるんだ。すごいだろ?新入り君、残念ながら社会への貢献度合いは藤ちゃんの方が遥かに上だからな?丁重に扱ってあげろよ?」

豪放磊落とでも言うのだろうか。現場でバリバリ働く刑事らしいといえばらしい意見かもしれないが…、力也は納得したような顔をしていたが、繁はどうにも『この神託のおかげで』というフレーズに不安がよぎった。警部はさらに説明を重ねる。

「藤ちゃんの神託で犯人がわかる、するとな、自信をもって捜査を進められるんだよ。カッチリ証拠を詰めていって、最後に自白まで持っていく!およそ理想的な仕事ができるわけだ!前回の事件では、わしから藤ちゃんに協力をお願いしたくらいでな!ガッハッハ!」

おおーっ、と力也から感心した声があがる。一方で、繁は、労基的にも倫理的にも対外的にも限りなく黒に近い黒のケースじゃないか、という気持ちで、背中に変な汗がダラダラ流れ出していた。

「最後に自白させるところまで決めると、スカッとするんだ!これが刑事の仕事!って感じでな。いやホント、現場やめらんねえなあ。犯人に犯行を認めさせるの楽しくて仕方ないわ!…しかしこんなことばっかり言ってるから、おかげで藤ちゃんに以前、『自白大好きおじさん』とか言われちまってな!まいっちまったよ!ガハハハ!」

つられて力也が笑う。繁は笑っていいものかわからないままに、顔をクシャリと歪めた。よぎった不安が繁に、誰が聞いているかわからないような状況で、話を続けてもらっても困る、という思考をもたらした。流石にそろそろ店を出たい。話の続きがあるとしても、外に出て、誰もいない所でしてもらいたい。

しかしテーブルを見ると、美琴の注文した料理はかなりまだ手付かずのままであった。ラーメンは食べきっていたものの、チャーハンはかなり残っていて、餃子も一つ食べただけである。食べきるまで待たないといけないのか。繁は、何をそんなに焦る必要がある、と冷静に自覚できていたものの、言葉で聞かざるをえなかった。

「食べきるのにあと何分くらいかかりそうだ?」

食べきれないのなら、最初からそんなに頼むなよな…、やはり子供のやることは苦手だと少しイラついた繁だったが、美琴の返事は想定から外れたものだった。

「もう店出る?じゃあ、もういらない。新入りの刑事の人に食べさせるつもりで注文したから、食べといて」

え?と三人とも、同じような顔を見せた。力也からしたら、嬉しい誤算であった。確かに俺、ラーメン一杯だけでは足りないなと思ってたところだった。けど、上司の手前、たくさん頼むわけにもいかなかったからな。やったぜ。ということで、餃子をチャーハンの上にのせ、遠慮なくほおばった。うまそうに食べる。

繁はしばらく考えた後、ああ、つまり大量に注文したご飯を、自分でゆっくり食べていくか俺たちの中の誰かに食べさせるかする。そうやって食事をしたりさせたりすることで、なるべくコミュニケーションを回避して、店から無言でさっさと出たかったわけか。と結論づけた。

力也が食べきっていない間に、警部は勘定を店員に向かって大声で要求し、美琴は既に席を立って、店の引き戸をガラガラと開けていた。店を出ていく美琴を見たあと、力也は口の中に餃子とチャーハンを放り込みながら、勘定を精算し終えた警部に質問をした。

「警部、ちなみにヒントくん、とかいう神?…を出させるのに何を耳打ちしたんですか?」

口の中からモノが溢れそうである。繁は食べ方注意をしたそうな顔をしていたが、警部は特に気にしない様子で

「なぜそんなことが知りたい?」

と聞いた。力也は続ける。

「いえ、あの娘、藤美琴と会話するときの手がかり、とっかかりが欲しいとき、何を話すかの参考にしたいので」

かなり話し方が辿々しい。しかし、警部は質問に対し、野生の熊がごとく、かなり悪人よりの顔つきになって

「あー、絶対本人には言うなよ?」

と笑って言った。力也はパンパンの頬を揺らしながらはっきりと頷く。

「よし。さっき俺はな…今度好きなお人形を買ってあげることを藤ちゃんに約束したんだ。なんでもいいぞ~って言ったら、渋々な」

力也の目が丸くなる。十分に咀嚼したご飯たちを飲み込もうとしているので返事はない。隣で聞くともなく聞いていた繁が

「へー、なんだ。子供っぽいところもあるのか」

とひとりごちた。力也から安堵の溜め息らしきものが漏れる。警部はその様子を見たあとで、

「あと、今後同じようなことを新入り君が起こしたら、今度こそクビにすると約束した」

「「…」」

力也と繁は、目の前のガッハッハという爆音を、何とも言えない顔で聞いていた。

4

背後から、もう何度目かになる爆笑音が聞こえてきた。引き戸を閉めても筒抜けである。まったく。悪い人ではないんだが。

美琴はラーメン屋からいち早く出ることに成功していた。店を出てからしばらくして後ろを振り返るが、続けて出てくる様子もない。美琴は前を向いて歩き出した。考え事で頭のエンジンが温まり出す。

いいタイミングだし、おさらばするかな。でも、どこに行こうかしら。…うーん、いいや。気まぐれに歩き回って時間を潰そう。まさかもう追ってこないでしょ。新入り刑事が一生懸命ご飯食べてたし、今のうちね。

美琴にとって、小学校に今更登校するのも、口うるさい嘉智子同居中年女性のいる家に帰宅するのも、選択肢としては魅力的ではなかった。そして、このままラーメン刑事達と連れ立つのも避けたい流れであった。

美琴は少し足早に歩き始めた。差し当たって、大人たちの目の届かない所に行かなくちゃ。その時、背後から近づいてくる大柄な男の存在には気づいていなかった。

※ ※ ※

繁は自分の油断を悔いた。

藤美琴は特段犯罪者でも危険な存在でもない、という意識から、美琴が先に店を出て行ったことについて、逃げられるかもしれないことへの想定が及んでいなかった。気がつけば、力也がご飯を食べきるまでノンビリ待ってしまっていた。

別に逃げられたとしても問題にはならない。だが、先程、碇田警部と石森警部補の両方に電話して、両方ともとりあえず藤美琴に会いに来る、という話で電話をもらっていた以上、石森警部補が到着するまでは、美琴に勝手に帰って欲しくはなかった。

「警部、ありがとうございました。ごちそうさまでした。すみませんが、先に出ます」

と繁は碇田警部に口早に伝え、店を飛び出した。まだ目の届く場所にいればいいが。くそ。さっきは素直についてきただけに油断した。…言い訳している以上、俺もまだまだだな。

上半身ごと体を回して、左右を見渡し、キャスケットの少女を探す。あっさり見つけた。繁の心配とは裏腹に、きちんと美琴は見える範囲にいた。大柄な男であり、繁と力也の上司である石森五郎警部補に捕まって、ぶすっと不貞腐れていた。繁の後ろから碇田警部の声がかかる。

「ん?波戸名、何をそんなに急いで店を出るんだ?ああ、藤ちゃんが逃げると心配したのか。大丈夫だ、ほら。石森がもう来てるだろ?どうせ頑張って逃げたって、石森が死に物狂いで捕まえるのは想定の範囲内だったからな。ガッハッハ」

警部が徐ろに店から出てきた。しかし、石森警部補がもう来てると予想していた、という警部の発言はどこまで本気で言ってるのか見当もつかない。刑事の勘だ、などと言われそうなので、繁は話半分に聞くことにした。碇田警部が、曖昧な表情をしている繁の肩をバンバン叩いてから耳打ちする。

「とりあえず、そういうことだ。当然、藤ちゃんが神子だということは機密中の機密だからな。よろしく頼んだぞ!あとは石森と波戸名に任せる。わしはそろそろ自分の持ち場に戻らにゃならん」

店内であれだけ騒いでいて機密とは…。よく言うよ…、とは思いながらも、表情には出さない。

「あと、あの新入り、名前なんていうんだ」

「猿若力也ですね」

「ガッハッハ、猿か。名は体を表すなぁ。それも含めてよろしく頼むわ」

警部は繁の返事を待たず、肩をまた叩き、ズンズンと美琴と石森警部補のところへ寄っていった。

藤ちゃん、よかったら波戸名や猿若の捜査に協力してやってくれー。わしは別の事件の担当に戻らなきゃならんから帰るがな、ガハハハ。また来るわ。あー、あとヒントくん。ちゃんと二人に見せてやってくれよー。約束だからなー!

少し離れたところからも、話している内容がよくわかる。美琴は何も返事をせず、そっぽを向いていた。力也はようやく店から出てきた。お腹が少し張っている。表情は健やかで、非常に晴れ晴れとしていた。本当に子供みたいなやつだな、と繁は最早感心した気持ちになった。

嵐が立ち去ったあとで、繁と力也は、美琴と警部補の近くまで駆け寄った。警部補とは本日二度目の顔合わせである。血だまり事件を繁と力也に任せる、と言った上司が石森五郎警部補であった。それだけに、昼食をノンビリ食べて出てきたところで顔を見せるのは、繁からしたら少々気まずいシチュエーションではあった。

ただ、警部補は非常に疲れた顔をしていた。美琴を捕まえてから美琴と何かを話し、警部に、あとはよろしく頼むわ、などと声を掛けられただけのはずなのに。疲れきっていた。警部の、捜査に協力してやってくれ、と、ヒントくんを二人に見せてやってくれ、のクダリを聞いたあたりで、警部補が頭を抱えているのを繁は見ていた。とりあえず、事の経緯を警部補に報告する。力也がツーマンセルを無視して一人で聞き込みに行ったという内容。美琴の腕を掴んで連れてきたという内容。警部補の胃がキリキリと痛む音が聞こえてきた。最近では、警部補はあまりの多忙さゆえにここ半年か一年か全く休んでいないらしく、疲れの溜まった顔は無理からぬことであった。胃に本当に穴があくのも時間の問題なんだろうな、と繁は他人事ながら思っていた。警部補は胃の薬やら何やらを飲んでから、口を開く。

「事情はわかった。波戸名、猿若、お前らは今度こそ聞き込みに回れ。美琴のことは俺が引き受けた」

この短い指示だけ言い放ち、その場を終わらせようとした。警部補の眼は死んだ魚のそれであり、身体中から、反論異論の聞く気のなさをほとばしらせていた。

しかし、空気を読まない猿若力也。今まで何が何やらわからないままに、美琴に碇田警部に振り回された、と思っている力也は、散々振り回された挙句にハイ仕事に戻れと言われても、なかなか感情の精算が間に合わない、といった様子であった。そもそも藤美琴を連れてきたのは俺だ、とでも思っているのかもしれない。力也が仕事に戻れという命令に、すぐに順守の姿勢を見せないので、繁は、面倒に巻き込まれる前に力也を引っ張って、本来の仕事に戻るつもりでいた。パッパと気持ちを切り替えられない新人クンを早急になんとかさせないといけない。美琴関連の話題に参加するのはいい加減懲りただろう。なにを拘ってるんだ。繁の思いは、間に合わなかった。警部補が、お構いなしに美琴に指示を出す。

「美琴、学校はどうした。今からでも行きなさい」

美琴は目も合わせず、素っ気なく言う。

「行きたくないから休んだ」

「何…?家内が許すわけがないだろう」

「家の二階から飛び降りて抜け出したから、許す許さないは関係ない」

警部補は空いた口がふさがらない様子で、胃のキリキリ音と同時に、髪の薄くなってきた頭からもキリキリ音が鳴り出した。美琴は主張を続ける。

「それに…、学校に行っても居場所がないこと、知ってるくせにテキトーな説教しないで」

「…」

そこはかとなく親子を思わせる会話であったが、警部補は以前子供はまだいないと言ってたはずで、妊娠やら出産やらの話もなく、そもそも藤美琴と石森五郎では、苗字も違う。力也が能天気に、本人としては真面目に口を挟んだ。

「二人はどういった関係なんですか?」

力也がヘラッと笑ったが逆効果。警部補に

「今聞くべき事か?考えろ」

と一喝された。空気を読まない発言が真っ二つにぶった切られ、警部補のイライラもピークに達しているのが目に見えた。深い深い溜め息のあと、一度目を瞑って、顳かみの疼きを抑える。少し気分を入れ替えたか、声が荒がらないよう、息を整えた。美琴に語りかける。

「とりあえず家内には連絡しておくから、すぐに家に帰りなさい。心配をかけちゃいかん」

繁から見て、警部補は平静をギリギリなんとか装えていた。細かい事情は繁にはわからないが、義理の父親なのだとして、その努力が涙ぐましい。しかし美琴は一蹴する。

「帰らない」

警部補はもう完全に限界を超えた。電源が落ちたようだ。目が何も映そうとしていない。頭がエンストを起こしている。力也と繁も二の句が継げない。そして美琴は

「この新入り刑事が私の神子能力を信じてないから、その疑いを晴らすの。だから帰らない」

と予想外の答えを返した。胃と頭の次は、目頭に苦痛が押し寄せたようで、警部補はそのままフラフラと帰っていった。繁は警部補の後ろ姿を案じ

「私がきちんと処理対応します」

と声をかけたが、果たして耳に届いたかどうかは定かでなかった。美琴はふらつく警部補の後ろ姿に、やや気まずさを覚えた顔をしていたが

「とりあえず、さっき新入り刑事さんが私を引っ張ってった、あの森の中が人目につかなさそうね。どうせあの森の中が現場なんでしょ?さっさと行こう」

と言って踵を返し、足早に歩き出した。力也と繁は、限界が近い上司を放っておいていいものかどうかわからず躊躇いがあったが、今度こそ美琴を逃がしたらタダでは済まなさそうなので、美琴を追いかけることにした。

※ ※ ※

「周り、誰もいない?」

郊外工場、血だまり現場の森の中。美琴は力也と繁に率直に聞いた。力也が声を受けてから周りを見渡し、口を開く。

「いない…な。大丈夫だ。誰もいない。しかし、お前…」

力也は言葉を続けようとしたが、ハッと表情を変え

「いや、なんでもない」

と、もごもごと口籠った。繁と美琴は訝しげに振り向いたが、別に大したことではなかろうと判断し、前を向く。いやー危ねえ。また変態扱いされるところだったぜ。力也は人知れずほっと安堵の溜息をもらす。

力也は美琴に対して、お前、大の男二人と連れ立って人気のない森の中に入っていくなんて、貞操の危機を感じないのか?と言いかけた。だが、先程繁に飢えてるんじゃないか疑惑を掛けられたところだし、むしろ自分が刑事として『飢えた因子』から美琴を守りたいからこそ『あえて迂遠』な表現をしかけたのであって…などと考え出し、慣れない言い訳で頭の中を一杯にしたために、言葉をまごつかせたのであった。

美琴は流石にそこまで察するべくもなく

「刑事のくせにハッキリした物言いができないのね」

と言っていた。グウの音も出ない。

繁については、美琴の貞操の心配はしていなかったが、昨今の女児への声かけ事案を見ても森の中の密会というシチュエーションはまずい、早々に切り上げて帰ってもらいたい、という気持ちには至っていた。美琴も別に長居したいわけではない。早々に本題に入った。

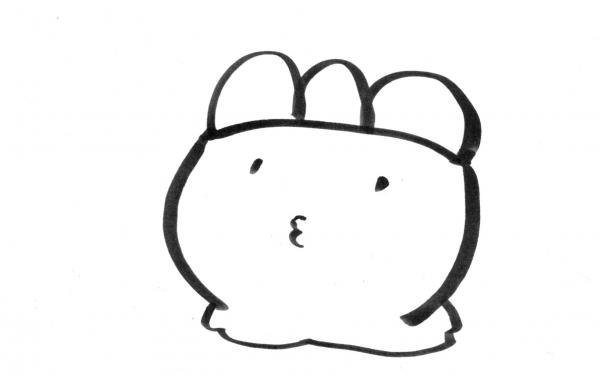

「じゃあ、ヒントくん召喚するわね」

二人の刑事が頷く。二人の頭の上下運動を確認した美琴は、まず目を閉じた。手を前に差し出し、まるでスイカかバスケットボールを抱え込むように、立ったままゆっくりと身体を前に倒し、腕を曲げ、丸まっていく。暫くすると、腕と胸とで囲まれた球状空間が淡く光りだした。はじめはぼんやりとしていたが、次第に体長30cmほどの、三ツ山頭の得体の知れない『何か』に形成されていく。突然。美琴の身体が反り返り、胸を張って首を反らし、大きく両腕を広げた。その姿は光に包まれ、天使を思わせる。胸の前で浮いていた発光体がゆっくりと地面に降下し、着陸。得体の知れない三ツ山頭は発光をやめ、黄色い体を顕現させた。

美琴が閉じていた目を開き、一応、といった様子で呟く。

「さっき私が言っていた神様…ヒントくんはこの子のこと。ヒントくんの神託を受けることで、死体を見れば犯人がわかるのよ」

なるほど。わからん。わけがわからん。二人の刑事はタネも仕掛けもない手品をまじまじと観察した。

「信じられない?」

「まあ…な」

力也は実際に触って確かめようと手を伸ばした。だが、その手は神を撫で回すことを許されなかった。高いビンタ音が鳴り響く。力也の手は、不意にヒントくんに跳ね除けられていた。

「!!」

「一応神様じゃからのう。勝手気ままに弄うのはやめてくれんか」

「しゃ、しゃべれるんかい!」

ビンタをされた不信心者力也がツッコミという名の魂の叫びを神に聞いてもらっていた。傍らでCGか何かじゃないのかと思っていた繁は、一連のやり取りを以てしてもまだ信じられないという面持ちで、ヒントくんの挙動を眺めている。ヒントくんは小さな腕を四方に伸ばして、寝起きを体現。伸びをしたあと、深呼吸をしていた様子は、神というよりゆるキャラ、ぬいぐるみを思わせた。ヒントくんは深呼吸を終わらせると、喋らない美琴、驚く力也、警戒する繁を順に眺め、シンと静まり返った森の沈黙を破りだした。

「…まあ、神託を授けるのに言葉を発する必要はあるからのう…。脳に直接振動を送るのは、人間の脳にはよろしくないらしいからな。まあ、ええんじゃ。テキトウテキトウ」

何を言ってるのか訳がわからない。力也の眉間は険しくなって固まった。ヒントくんは、目の前にいた力也に向かって話しかけていたつもりだったが、どうも理解してくれていない、するつもりもない、むしろ理解する能力に欠けているのかなと、力也を評価したので、よく見知る美琴に向き合った。

「それはそうと美琴よ。見るべき死体が見当たらんのじゃが」

美琴は肩をすくめる。私の知ったことじゃないわ、という意味合いだったのかもしれない。だが、ヒントくんは、ヒントくんなりの解釈で話を進める。

「…?もしやこの青年らに、ボクを見せびらかしたかったんか?だから召喚したんか?ん?ほほぉ。これはこれは。いいんじゃよ別に。そうか漸くお主にも小学生女児らしい慢心…いや、自慢したい気持ち…いや、友達がのう…」

独りでに宣い出す。美琴も誰も返事していないのに、話はどんどん前に進んでいく。

「お主ら。うむ。青年のお主らじゃよ。この美琴はのう、かわいそうに同世代の友達がなかなかできんでのう。いや、元々たくさんいたんじゃが、ボクの所為で距離を置かれてしもうてな。うーむ、いやはや。困っておったんじゃよ。でも、お主ら、美琴の友達になってくれたんじゃろ?ありがとうありがとう。ひねくれた性格をしているように見えるからかもしれんが、本当は根はいい子…可愛い子なんじゃよ。そうじゃ、この子が人形やらぬいぐるみやら好きなのは知っとるか?こないだなんか、自宅で同居するおばさんには見られたくないからって言ってな…」

ヒントくんのダダ漏れ演説が美琴の耳を真っ赤にさせていた。

「もういい!うるさい!」

と美琴がヒントくんの顔面を蹴り飛ばし、神の演説会は神子による隠蔽工作によってお開きとなった。繁は冷静にも、美琴の様子を見る限り、腹話術でもなさそうだな、などと考えていた。

「とりあえず、信じた!?」

顔を少し赤くしながら刑事たちを睨んでいる美琴に対し、力也と繁はウンウンと頷く。美琴や警部達が精神的に錯乱しているわけでも、悪徳宗教的なやりとりをしているわけでもないことが理解できたので、それで今のところはよしとした。美琴は息切れを整え、やや不満そうに

「ふぅ…、そしたら、今度はちゃんと死体を見て神託で犯人を割り出すから。死体のところまで連れてって」

と、言った。とても少女が発言していい内容ではない。言ってる本人よりも、言われた刑事たちの方が冷静さを欠きそうだ。一方で冷静に戻った美琴は、出した要求に対して既に自己解決に至っていた。

「あぁ…でも、死体はもう安置所に送ってるかな。そりゃそうね」

再び肩をすくめる。蹴り飛ばされた神ことヒントくんが美琴の足元まで戻ってきていた。美琴の様子を見て

「ワハハ、ボクも死体を感知せんし、ここいら付近にはないじゃろうのう。ならば早速、新しい友達と死体安置所までレッツラゴウかのう?ん?こやつら、刑事…なんじゃろ?そうなんじゃろ?ワハハ!お見通しよ、ワハハ」

と笑いながら応じた。新しい友達、というフレーズに顔赤らんだ美琴がヒントくんを上から踏み潰す。違うって言ってるでしょ!と美琴がヒントくんに諭すが、違うって言ってないじゃろ!とヒントくんは反発した。そして無言のうちに美琴に何度か踏みつけられ、ヒントくんからギャアアなどと悲鳴が聞こえる。ヒントくんの言動がさっぱりわからないが、差し当たって繁が美琴に答える。

「残念だが、死体はまだ見つかっていない。今いる森を進むと工場があるんだが、そこに大きな血だまりがあるのを今朝、近所をランニングしていた男性が発見して通報してきた。現場では、血だまりの他に、車が急発進した時のタイヤ痕、何らかのガラス片、血のついた靴跡が見つかっている。全て鑑識にまわしているが、凶器も見つかっていない」

「ふうん、なるほど」

「ほほお、なるほど」

一人と一匹が同時に頷く。一匹の方は、地面に這いながらの頷きではあったが。力也が慌てて繁の肩を掴んで耳打つ。

「おいおいハートナー…一般人に捜査状況、教えていいのかよ」

繁は掴まれた手を引き剥がし、美琴に聞こえない程度の声で力也に弁じた。

「教えていいとは俺も思ってないが、碇田警部は少なくとも藤美琴とその神を認めている。それに、藤美琴の不満を解消して帰らせてあげたほうが、後々石森警部補の負担が減るんじゃないか。さっきの警部補の様子、見ただろ?もう今回の事件の捜査は、藤美琴も巻き込んで進めたほうがいいと割り切るべきかもしれん。あとで彼女に諸々謝って機嫌とっとけよ」

「…」

機嫌とっとけって言われてもな…。俺、小学生の女の子が欲しいような人形とかわかんねーよ!と、力也は遠い空の向こうに意識をバイバイさせた。繁は構わず、一人と一匹に説明を続ける。

「で、これから俺たちは現場の工場の責任者に会って話を聞く。まさか立ち会って話は聞かないよな?どうする?」

ふーむ、と美琴がへの字口になる。力也は、え?聞き込みじゃなくて工場責任者に会いに行くのか?と言いたげな顔をしたが、残念ながら誰も取り合ってくれなかったので、美琴が繁の話にどう返事するかを待ってみることにした。ヒントくんは地面に寝転びながら、興味がなさそうに空に浮かぶ雲を目で追跡。美琴が、まあ、と切り出した。

「まあ、死体がないなら仕方ないわね。見つかったら連絡してくれないかしら。これ、私の携帯の番号だから」

ポケットからスマホを取り出した美琴は、慣れた手つきで、自分のプロフィールを表示させた。赤外線で送る?と聞かれたが、力也や繁のスマホには赤外線機能がなかったため、手打ちで美琴の電話番号を登録した。小学生が一人前に携帯電話もといスマホを使いこなしているのが何ともイマドキな感じであったが、当の美琴が不満そうに

「おじさん達の名前と番号も教えてくれない?知らない番号には出ないようにしてるから、このまま知らないまま、連絡もらっても困るのよ」

と抗議した。二人の刑事は自分の番号をまさか小学生女子に渡すつもりなどはじめからなかったので、少し戸惑いを覚えた。今時の子はおじさんから番号を聞き出すことに抵抗はないのかというか、知らない番号には出ないなんて感覚を久しぶりに聞いたというか、携帯電話を突き合わせてキャッキャと連絡先を交換するという文化から長らく遠ざかっていたというか。サラッとおじさん扱いされていたが、ジェネレーションギャップを感じた以上、甘んじて受けるべきおじさん評価なのだろうと、今の時点では思うしかなかった。二人の刑事は、名前と番号を書いた名刺というおじさん御用達アイテムを現代っ子美琴に渡して、悪いけど直打ちして登録しておいて、と伝えた。

美琴が、最早本日何度目かになる嫌がり顔を惜しげもなく披露していた。

美琴はラーメン屋からいち早く出ることに成功していた。店を出てからしばらくして後ろを振り返るが、続けて出てくる様子もない。美琴は前を向いて歩き出した。考え事で頭のエンジンが温まり出す。

いいタイミングだし、おさらばするかな。でも、どこに行こうかしら。…うーん、いいや。気まぐれに歩き回って時間を潰そう。まさかもう追ってこないでしょ。新入り刑事が一生懸命ご飯食べてたし、今のうちね。

美琴にとって、小学校に今更登校するのも、口うるさい嘉智子同居中年女性のいる家に帰宅するのも、選択肢としては魅力的ではなかった。そして、このままラーメン刑事達と連れ立つのも避けたい流れであった。

美琴は少し足早に歩き始めた。差し当たって、大人たちの目の届かない所に行かなくちゃ。その時、背後から近づいてくる大柄な男の存在には気づいていなかった。

※ ※ ※

繁は自分の油断を悔いた。

藤美琴は特段犯罪者でも危険な存在でもない、という意識から、美琴が先に店を出て行ったことについて、逃げられるかもしれないことへの想定が及んでいなかった。気がつけば、力也がご飯を食べきるまでノンビリ待ってしまっていた。

別に逃げられたとしても問題にはならない。だが、先程、碇田警部と石森警部補の両方に電話して、両方ともとりあえず藤美琴に会いに来る、という話で電話をもらっていた以上、石森警部補が到着するまでは、美琴に勝手に帰って欲しくはなかった。

「警部、ありがとうございました。ごちそうさまでした。すみませんが、先に出ます」

と繁は碇田警部に口早に伝え、店を飛び出した。まだ目の届く場所にいればいいが。くそ。さっきは素直についてきただけに油断した。…言い訳している以上、俺もまだまだだな。

上半身ごと体を回して、左右を見渡し、キャスケットの少女を探す。あっさり見つけた。繁の心配とは裏腹に、きちんと美琴は見える範囲にいた。大柄な男であり、繁と力也の上司である石森五郎警部補に捕まって、ぶすっと不貞腐れていた。繁の後ろから碇田警部の声がかかる。

「ん?波戸名、何をそんなに急いで店を出るんだ?ああ、藤ちゃんが逃げると心配したのか。大丈夫だ、ほら。石森がもう来てるだろ?どうせ頑張って逃げたって、石森が死に物狂いで捕まえるのは想定の範囲内だったからな。ガッハッハ」

警部が徐ろに店から出てきた。しかし、石森警部補がもう来てると予想していた、という警部の発言はどこまで本気で言ってるのか見当もつかない。刑事の勘だ、などと言われそうなので、繁は話半分に聞くことにした。碇田警部が、曖昧な表情をしている繁の肩をバンバン叩いてから耳打ちする。

「とりあえず、そういうことだ。当然、藤ちゃんが神子だということは機密中の機密だからな。よろしく頼んだぞ!あとは石森と波戸名に任せる。わしはそろそろ自分の持ち場に戻らにゃならん」

店内であれだけ騒いでいて機密とは…。よく言うよ…、とは思いながらも、表情には出さない。

「あと、あの新入り、名前なんていうんだ」

「猿若力也ですね」

「ガッハッハ、猿か。名は体を表すなぁ。それも含めてよろしく頼むわ」

警部は繁の返事を待たず、肩をまた叩き、ズンズンと美琴と石森警部補のところへ寄っていった。

藤ちゃん、よかったら波戸名や猿若の捜査に協力してやってくれー。わしは別の事件の担当に戻らなきゃならんから帰るがな、ガハハハ。また来るわ。あー、あとヒントくん。ちゃんと二人に見せてやってくれよー。約束だからなー!

少し離れたところからも、話している内容がよくわかる。美琴は何も返事をせず、そっぽを向いていた。力也はようやく店から出てきた。お腹が少し張っている。表情は健やかで、非常に晴れ晴れとしていた。本当に子供みたいなやつだな、と繁は最早感心した気持ちになった。

嵐が立ち去ったあとで、繁と力也は、美琴と警部補の近くまで駆け寄った。警部補とは本日二度目の顔合わせである。血だまり事件を繁と力也に任せる、と言った上司が石森五郎警部補であった。それだけに、昼食をノンビリ食べて出てきたところで顔を見せるのは、繁からしたら少々気まずいシチュエーションではあった。

ただ、警部補は非常に疲れた顔をしていた。美琴を捕まえてから美琴と何かを話し、警部に、あとはよろしく頼むわ、などと声を掛けられただけのはずなのに。疲れきっていた。警部の、捜査に協力してやってくれ、と、ヒントくんを二人に見せてやってくれ、のクダリを聞いたあたりで、警部補が頭を抱えているのを繁は見ていた。とりあえず、事の経緯を警部補に報告する。力也がツーマンセルを無視して一人で聞き込みに行ったという内容。美琴の腕を掴んで連れてきたという内容。警部補の胃がキリキリと痛む音が聞こえてきた。最近では、警部補はあまりの多忙さゆえにここ半年か一年か全く休んでいないらしく、疲れの溜まった顔は無理からぬことであった。胃に本当に穴があくのも時間の問題なんだろうな、と繁は他人事ながら思っていた。警部補は胃の薬やら何やらを飲んでから、口を開く。

「事情はわかった。波戸名、猿若、お前らは今度こそ聞き込みに回れ。美琴のことは俺が引き受けた」

この短い指示だけ言い放ち、その場を終わらせようとした。警部補の眼は死んだ魚のそれであり、身体中から、反論異論の聞く気のなさをほとばしらせていた。

しかし、空気を読まない猿若力也。今まで何が何やらわからないままに、美琴に碇田警部に振り回された、と思っている力也は、散々振り回された挙句にハイ仕事に戻れと言われても、なかなか感情の精算が間に合わない、といった様子であった。そもそも藤美琴を連れてきたのは俺だ、とでも思っているのかもしれない。力也が仕事に戻れという命令に、すぐに順守の姿勢を見せないので、繁は、面倒に巻き込まれる前に力也を引っ張って、本来の仕事に戻るつもりでいた。パッパと気持ちを切り替えられない新人クンを早急になんとかさせないといけない。美琴関連の話題に参加するのはいい加減懲りただろう。なにを拘ってるんだ。繁の思いは、間に合わなかった。警部補が、お構いなしに美琴に指示を出す。

「美琴、学校はどうした。今からでも行きなさい」

美琴は目も合わせず、素っ気なく言う。

「行きたくないから休んだ」

「何…?家内が許すわけがないだろう」

「家の二階から飛び降りて抜け出したから、許す許さないは関係ない」

警部補は空いた口がふさがらない様子で、胃のキリキリ音と同時に、髪の薄くなってきた頭からもキリキリ音が鳴り出した。美琴は主張を続ける。

「それに…、学校に行っても居場所がないこと、知ってるくせにテキトーな説教しないで」

「…」

そこはかとなく親子を思わせる会話であったが、警部補は以前子供はまだいないと言ってたはずで、妊娠やら出産やらの話もなく、そもそも藤美琴と石森五郎では、苗字も違う。力也が能天気に、本人としては真面目に口を挟んだ。

「二人はどういった関係なんですか?」

力也がヘラッと笑ったが逆効果。警部補に

「今聞くべき事か?考えろ」

と一喝された。空気を読まない発言が真っ二つにぶった切られ、警部補のイライラもピークに達しているのが目に見えた。深い深い溜め息のあと、一度目を瞑って、顳かみの疼きを抑える。少し気分を入れ替えたか、声が荒がらないよう、息を整えた。美琴に語りかける。

「とりあえず家内には連絡しておくから、すぐに家に帰りなさい。心配をかけちゃいかん」

繁から見て、警部補は平静をギリギリなんとか装えていた。細かい事情は繁にはわからないが、義理の父親なのだとして、その努力が涙ぐましい。しかし美琴は一蹴する。

「帰らない」

警部補はもう完全に限界を超えた。電源が落ちたようだ。目が何も映そうとしていない。頭がエンストを起こしている。力也と繁も二の句が継げない。そして美琴は

「この新入り刑事が私の神子能力を信じてないから、その疑いを晴らすの。だから帰らない」

と予想外の答えを返した。胃と頭の次は、目頭に苦痛が押し寄せたようで、警部補はそのままフラフラと帰っていった。繁は警部補の後ろ姿を案じ

「私がきちんと処理対応します」

と声をかけたが、果たして耳に届いたかどうかは定かでなかった。美琴はふらつく警部補の後ろ姿に、やや気まずさを覚えた顔をしていたが

「とりあえず、さっき新入り刑事さんが私を引っ張ってった、あの森の中が人目につかなさそうね。どうせあの森の中が現場なんでしょ?さっさと行こう」

と言って踵を返し、足早に歩き出した。力也と繁は、限界が近い上司を放っておいていいものかどうかわからず躊躇いがあったが、今度こそ美琴を逃がしたらタダでは済まなさそうなので、美琴を追いかけることにした。

※ ※ ※

「周り、誰もいない?」

郊外工場、血だまり現場の森の中。美琴は力也と繁に率直に聞いた。力也が声を受けてから周りを見渡し、口を開く。

「いない…な。大丈夫だ。誰もいない。しかし、お前…」

力也は言葉を続けようとしたが、ハッと表情を変え

「いや、なんでもない」

と、もごもごと口籠った。繁と美琴は訝しげに振り向いたが、別に大したことではなかろうと判断し、前を向く。いやー危ねえ。また変態扱いされるところだったぜ。力也は人知れずほっと安堵の溜息をもらす。

力也は美琴に対して、お前、大の男二人と連れ立って人気のない森の中に入っていくなんて、貞操の危機を感じないのか?と言いかけた。だが、先程繁に飢えてるんじゃないか疑惑を掛けられたところだし、むしろ自分が刑事として『飢えた因子』から美琴を守りたいからこそ『あえて迂遠』な表現をしかけたのであって…などと考え出し、慣れない言い訳で頭の中を一杯にしたために、言葉をまごつかせたのであった。

美琴は流石にそこまで察するべくもなく

「刑事のくせにハッキリした物言いができないのね」

と言っていた。グウの音も出ない。

繁については、美琴の貞操の心配はしていなかったが、昨今の女児への声かけ事案を見ても森の中の密会というシチュエーションはまずい、早々に切り上げて帰ってもらいたい、という気持ちには至っていた。美琴も別に長居したいわけではない。早々に本題に入った。

「じゃあ、ヒントくん召喚するわね」

二人の刑事が頷く。二人の頭の上下運動を確認した美琴は、まず目を閉じた。手を前に差し出し、まるでスイカかバスケットボールを抱え込むように、立ったままゆっくりと身体を前に倒し、腕を曲げ、丸まっていく。暫くすると、腕と胸とで囲まれた球状空間が淡く光りだした。はじめはぼんやりとしていたが、次第に体長30cmほどの、三ツ山頭の得体の知れない『何か』に形成されていく。突然。美琴の身体が反り返り、胸を張って首を反らし、大きく両腕を広げた。その姿は光に包まれ、天使を思わせる。胸の前で浮いていた発光体がゆっくりと地面に降下し、着陸。得体の知れない三ツ山頭は発光をやめ、黄色い体を顕現させた。

美琴が閉じていた目を開き、一応、といった様子で呟く。

「さっき私が言っていた神様…ヒントくんはこの子のこと。ヒントくんの神託を受けることで、死体を見れば犯人がわかるのよ」

なるほど。わからん。わけがわからん。二人の刑事はタネも仕掛けもない手品をまじまじと観察した。

「信じられない?」

「まあ…な」

力也は実際に触って確かめようと手を伸ばした。だが、その手は神を撫で回すことを許されなかった。高いビンタ音が鳴り響く。力也の手は、不意にヒントくんに跳ね除けられていた。

「!!」

「一応神様じゃからのう。勝手気ままに弄うのはやめてくれんか」

「しゃ、しゃべれるんかい!」

ビンタをされた不信心者力也がツッコミという名の魂の叫びを神に聞いてもらっていた。傍らでCGか何かじゃないのかと思っていた繁は、一連のやり取りを以てしてもまだ信じられないという面持ちで、ヒントくんの挙動を眺めている。ヒントくんは小さな腕を四方に伸ばして、寝起きを体現。伸びをしたあと、深呼吸をしていた様子は、神というよりゆるキャラ、ぬいぐるみを思わせた。ヒントくんは深呼吸を終わらせると、喋らない美琴、驚く力也、警戒する繁を順に眺め、シンと静まり返った森の沈黙を破りだした。

「…まあ、神託を授けるのに言葉を発する必要はあるからのう…。脳に直接振動を送るのは、人間の脳にはよろしくないらしいからな。まあ、ええんじゃ。テキトウテキトウ」

何を言ってるのか訳がわからない。力也の眉間は険しくなって固まった。ヒントくんは、目の前にいた力也に向かって話しかけていたつもりだったが、どうも理解してくれていない、するつもりもない、むしろ理解する能力に欠けているのかなと、力也を評価したので、よく見知る美琴に向き合った。

「それはそうと美琴よ。見るべき死体が見当たらんのじゃが」

美琴は肩をすくめる。私の知ったことじゃないわ、という意味合いだったのかもしれない。だが、ヒントくんは、ヒントくんなりの解釈で話を進める。

「…?もしやこの青年らに、ボクを見せびらかしたかったんか?だから召喚したんか?ん?ほほぉ。これはこれは。いいんじゃよ別に。そうか漸くお主にも小学生女児らしい慢心…いや、自慢したい気持ち…いや、友達がのう…」

独りでに宣い出す。美琴も誰も返事していないのに、話はどんどん前に進んでいく。

「お主ら。うむ。青年のお主らじゃよ。この美琴はのう、かわいそうに同世代の友達がなかなかできんでのう。いや、元々たくさんいたんじゃが、ボクの所為で距離を置かれてしもうてな。うーむ、いやはや。困っておったんじゃよ。でも、お主ら、美琴の友達になってくれたんじゃろ?ありがとうありがとう。ひねくれた性格をしているように見えるからかもしれんが、本当は根はいい子…可愛い子なんじゃよ。そうじゃ、この子が人形やらぬいぐるみやら好きなのは知っとるか?こないだなんか、自宅で同居するおばさんには見られたくないからって言ってな…」

ヒントくんのダダ漏れ演説が美琴の耳を真っ赤にさせていた。

「もういい!うるさい!」

と美琴がヒントくんの顔面を蹴り飛ばし、神の演説会は神子による隠蔽工作によってお開きとなった。繁は冷静にも、美琴の様子を見る限り、腹話術でもなさそうだな、などと考えていた。

「とりあえず、信じた!?」

顔を少し赤くしながら刑事たちを睨んでいる美琴に対し、力也と繁はウンウンと頷く。美琴や警部達が精神的に錯乱しているわけでも、悪徳宗教的なやりとりをしているわけでもないことが理解できたので、それで今のところはよしとした。美琴は息切れを整え、やや不満そうに

「ふぅ…、そしたら、今度はちゃんと死体を見て神託で犯人を割り出すから。死体のところまで連れてって」

と、言った。とても少女が発言していい内容ではない。言ってる本人よりも、言われた刑事たちの方が冷静さを欠きそうだ。一方で冷静に戻った美琴は、出した要求に対して既に自己解決に至っていた。

「あぁ…でも、死体はもう安置所に送ってるかな。そりゃそうね」

再び肩をすくめる。蹴り飛ばされた神ことヒントくんが美琴の足元まで戻ってきていた。美琴の様子を見て

「ワハハ、ボクも死体を感知せんし、ここいら付近にはないじゃろうのう。ならば早速、新しい友達と死体安置所までレッツラゴウかのう?ん?こやつら、刑事…なんじゃろ?そうなんじゃろ?ワハハ!お見通しよ、ワハハ」

と笑いながら応じた。新しい友達、というフレーズに顔赤らんだ美琴がヒントくんを上から踏み潰す。違うって言ってるでしょ!と美琴がヒントくんに諭すが、違うって言ってないじゃろ!とヒントくんは反発した。そして無言のうちに美琴に何度か踏みつけられ、ヒントくんからギャアアなどと悲鳴が聞こえる。ヒントくんの言動がさっぱりわからないが、差し当たって繁が美琴に答える。

「残念だが、死体はまだ見つかっていない。今いる森を進むと工場があるんだが、そこに大きな血だまりがあるのを今朝、近所をランニングしていた男性が発見して通報してきた。現場では、血だまりの他に、車が急発進した時のタイヤ痕、何らかのガラス片、血のついた靴跡が見つかっている。全て鑑識にまわしているが、凶器も見つかっていない」

「ふうん、なるほど」

「ほほお、なるほど」

一人と一匹が同時に頷く。一匹の方は、地面に這いながらの頷きではあったが。力也が慌てて繁の肩を掴んで耳打つ。

「おいおいハートナー…一般人に捜査状況、教えていいのかよ」

繁は掴まれた手を引き剥がし、美琴に聞こえない程度の声で力也に弁じた。

「教えていいとは俺も思ってないが、碇田警部は少なくとも藤美琴とその神を認めている。それに、藤美琴の不満を解消して帰らせてあげたほうが、後々石森警部補の負担が減るんじゃないか。さっきの警部補の様子、見ただろ?もう今回の事件の捜査は、藤美琴も巻き込んで進めたほうがいいと割り切るべきかもしれん。あとで彼女に諸々謝って機嫌とっとけよ」

「…」

機嫌とっとけって言われてもな…。俺、小学生の女の子が欲しいような人形とかわかんねーよ!と、力也は遠い空の向こうに意識をバイバイさせた。繁は構わず、一人と一匹に説明を続ける。

「で、これから俺たちは現場の工場の責任者に会って話を聞く。まさか立ち会って話は聞かないよな?どうする?」

ふーむ、と美琴がへの字口になる。力也は、え?聞き込みじゃなくて工場責任者に会いに行くのか?と言いたげな顔をしたが、残念ながら誰も取り合ってくれなかったので、美琴が繁の話にどう返事するかを待ってみることにした。ヒントくんは地面に寝転びながら、興味がなさそうに空に浮かぶ雲を目で追跡。美琴が、まあ、と切り出した。

「まあ、死体がないなら仕方ないわね。見つかったら連絡してくれないかしら。これ、私の携帯の番号だから」

ポケットからスマホを取り出した美琴は、慣れた手つきで、自分のプロフィールを表示させた。赤外線で送る?と聞かれたが、力也や繁のスマホには赤外線機能がなかったため、手打ちで美琴の電話番号を登録した。小学生が一人前に携帯電話もといスマホを使いこなしているのが何ともイマドキな感じであったが、当の美琴が不満そうに

「おじさん達の名前と番号も教えてくれない?知らない番号には出ないようにしてるから、このまま知らないまま、連絡もらっても困るのよ」

と抗議した。二人の刑事は自分の番号をまさか小学生女子に渡すつもりなどはじめからなかったので、少し戸惑いを覚えた。今時の子はおじさんから番号を聞き出すことに抵抗はないのかというか、知らない番号には出ないなんて感覚を久しぶりに聞いたというか、携帯電話を突き合わせてキャッキャと連絡先を交換するという文化から長らく遠ざかっていたというか。サラッとおじさん扱いされていたが、ジェネレーションギャップを感じた以上、甘んじて受けるべきおじさん評価なのだろうと、今の時点では思うしかなかった。二人の刑事は、名前と番号を書いた名刺というおじさん御用達アイテムを現代っ子美琴に渡して、悪いけど直打ちして登録しておいて、と伝えた。

美琴が、最早本日何度目かになる嫌がり顔を惜しげもなく披露していた。

5

「ちょっと待ってくれないか、藤美琴ちゃん」

渡された名刺の携帯電話番号とメールアドレスを入力し、試し掛けと空メール送信を漸く済ませた美琴が、面を上げた。繁は、フラフラになって帰っていった直属の上司の代わりに、美琴を『きちんと処理対応』することを約束していたことを忘れていなかった。美琴は渋面を作る。刑事二人との森親睦会から去る気満々でいたのだろう。

「すまないが、俺たちが工場の責任者に話を聞きに行く間、ここで待っててもらえないか。勝手に帰られても困る」

なるべく大人な振舞いに見えるように、美琴という小学生の女子に言って聞かせたつもりであった。だが、美琴がそこらの小学生とは違う、ということを繁はまだ対応に反映させきれていない。美琴はすぐさま反撃に出た。

「そんなの無茶苦茶だわ。森の中に置き去りにするというの。横暴よ、オーボー」

胸をそらし腕を組み顔をしかめ、不満をわかりやすく表現している。駄々をこねるのではなく、一応理屈に沿って訴えるところに小学生らしからぬ思考力が垣間見えた。一方で、美琴の足元でヒントくんがオーボーオーボーと踊りだし、こちらは別の意味で神らしからぬ言動が垣間見えている。同時に力也も口を開く。

「ハートナー、そりゃ無理言い過ぎだぜ。この…美琴ちゃんが独りで待ってるわけねえよ。ラーメン屋から出た時よろしく、すぐにどこかに行っちまう」

繁が、大小二人の小学生に責められ、神に踊られ、頭を抱える。ふむ、そうだな、どうしたものか、と当たり障りのない言葉で間をもたせた。また一方で、ヒントくんが踊りながら、オーマイゴッド、オーボーゴッドと意味不明な歌を歌いだしたが、間をもたせるつもりはなさそうで、本人(?)が歌いたいだけのようであった。

「ふむ、そうだな…。横暴だからどこかに行っちまうか…。どうしたものかな。それに、警部補との会話から察するに、藤美琴ちゃん、君はきっと警部補の家にも戻らないのだろう。警部補の奥さんと反りが合わないのかな」

「そうよ。他人のやること為すこと全部にイチャモンつけてくるおばさんなの」

「ははあ、そりゃ大変だなあ。俺も苦手だぜ、そういうタイプ」

力也がどうでもいいことを言い出したが、繁が無視して続ける。有無を言わせないために、少し強めに切り出した。

「では仕方ない。猿若。お前、とりあえず藤美琴ちゃんと一緒にいろ。事情聴取が終わるまで適当に時間を潰しててくれ」

えっ。えええええ!?

嫌だ、なぜ勝手に決められなくちゃいけないんだ!と双方からクレームが飛んでくる。特に美琴は、もう我慢の限界とばかりに、板についたクレームを繁に掃射していた。力也も、漸く刑事としての仕事を始められると思った矢先に担当から降ろされたのでは堪ったもんじゃない、という気持ちを露わにする。ヒントくんは二人の悲憤慷慨を真似してエエエエエとセルフエコーをしていた。本当にやることがないらしい。繁は三つの嘆きの声には耳を貸さなかった。

「じゃあどうする。一緒に時間を潰しててくれ案になってしまうのも、元はといえば両名共々の勝手都合の持ち出しが原因なんだ。猿若は藤美琴ちゃんを勝手に連れてきたことの責任。藤美琴ちゃんは家にも学校にも戻らず、とりあえず失踪することの責任。自業自得と言ってもいいんだぞ」

小学生に自業自得と説教するなんて酷か、と繁は思ってしまう。やはり俺は説教はするのもされるのも嫌なんだ、と改めて認識した。

ただ、美琴からすれば、厳しい言い回しでもなかった。いかに返答すれば刑事二人から逃れられるかを一生懸命考え始めていた。

力也も、無い知恵を絞り、いかにして美琴のお守りから刑事の仕事にシフトチェンジするかを一生懸命考え出していた。ヒントくんは、美琴が黙って考え事をしているので、モノマネをする言葉がなく黙っている。

暫しの沈黙は、意外にも力也からの妙案で破られた。

「おう、思いついたぜ!ちょっと聞いてくれ!…美琴ちゃんよ。警部補の家に帰りたくない、森にもいたくない、というなら、お前、俺の部屋で寛いでたらどうだ。鍵渡すからよ」

力也がポケットから鍵ケースを取り出し、美琴に開いて見せる。力也のプレゼンは身振り手振りを多用しながら続いた。

「壁の薄いアパートだがボロくはねえぞ。TVもゲームも漫画もあるし、寝転べるソファーもある。菓子もジュースもあったはずだ。パソコンは諸事情で使用不可だが、スマホ持ってんだしパソコンは使えなくてもいいだろ。どうだ?悪くないだろ?」

鍵を鳴らし、どうする?と力也が美琴に返答を求める。

繁は力也の提案に、ほとんど面識のない未成年の異性を部屋に連れ込むなんて危ない真似、公務員の身分でよくやろうと思ったな、と回りまわって感心した。ただ、藤美琴には複雑な家庭事情がありそうな上に、結局どこかのタイミングで目を盗んで逃げられるのであれば、初めから行き先を指定した方が扱いが楽だろうという点でも、悪からぬ提案かもしれないと思わせるものであった。責任を取らされるリスクもあるが、石森警部補か碇田警部が何とかしてくれるであろうギリギリのラインとも思える。あとは、美琴の胸三寸。初対面の野郎の部屋に入ることに抵抗があるのかないのか。美琴は即答した。

「いいわね。提案に乗るわ。その鍵ちょうだい」

力也の意外な提案に対し、美琴の意外な好反応。今まで大人の物言いやアクションに対し苦虫を噛み潰したような顔しか見せてこなかった娘が、今現在に限って少し興奮気味に態度を翻した。繁も力也も美琴の様子にただただ素直に驚いている。『おじさん』の部屋の鍵を手に入れたことがそんなに嬉しいものか?の思いを隠しきれない。

繁は、もしかして警部補の奥さんのことを本当に嫌っているから、隠れ家もとい避難所を手に入れたことが嬉しいのか?というひとつの推察に至った。ただ同時に、もしこの推察が正しいとすると、石森警部補の今までの家庭内板挟みっぷりは想像を絶したのだろう、という結論にも至る。現在不在の上司を不憫に思わざるを得なかった。

一方で力也はプレゼンが功を奏したと、美琴の機嫌を取れたことに喜んでもよかった。ただ、訳がわからないまま、あまりにも簡単に事がうまく進んだものだから、むしろ落ち着かない様子でいる。

だいたいが、小学6年生女子が所謂思春期に差し掛かる時期かどうかも知らない野郎どもには、思春期特有の思考回路などわからぬことであった。

力也がなかなか鍵を渡そうとしないので美琴は

「もう。何をモタモタすることがあるの?鍵ちょうだい。あなたが提案したことでしょ?」

と、力也の手の中から鍵をひったくった。ヒントくんに声をかけ、共に駆け出していく。よかったのう!どんな部屋なんじゃろうのう!何しようかのう!とヒントくんも大変楽しそうに駆け出していく。その小さな二人の背中を、繁と力也は沈黙で見送るほかなかった。

「…」

「…よかったのか猿若。若干俺も責任を感じるんだが」

「…まあ、部屋を破壊されるわけじゃないだろうし、友達を呼んで好きに使わせてると思えば、まあ、別にいいかな…と」

「…そうか」

じゃあ、気を取り直してそろそろ行くか、と繁が言った。力也が応じようとしたその時、美琴とヒントくんがダッシュで来た道を戻ってきた。美琴がむくれた顔をしている。先程から感情そのままに行動している美琴。繁が、どうした?と聞く間もなく

「あなたの住むアパートってどこよ!?」

と美琴が叫んだ。

なんだ、住所は確かに教えてなかったな…、ていうか、教える前に急に走ってどっかに行っちまったのはお前の方だろ!なんでむくれてるんだよ!と力也が言いかける。だが残念ながら、力也の話は美琴たちに届くことはなかった。力也のお腹めがけてヒントくんが

「あなたのアパート!」

と叫びながらタックルをかまし、哀れ力也は小さく呻いたのち地面にダウン、テンカウントを神にとられてしまったのであった。

※ ※ ※

美琴とヒントくんが今度こそスキップスキップランランランで森からの脱出を果たしたのち、刑事二人はようやく事情聴取に向かうことができた。工場を目前にして繁が力也に声をかける。

「猿若、ご苦労さん。色々とご愁傷様。藤美琴の件に関しては俺から既に警部と警部補にメールで報告を入れておいたが、自分からも電話なり自分の口から報告しとけよ。何かあった時に庇ってもらえないからな」

一気にまくし立てられた力也の脳の理解が追いつくまで少し待ち、繁はひと呼吸おいて改める。

「…あと一つ今、言っておくことがある」

繁の声に緊張感が宿り、力也は身構えて、何だよハートナー、とだけ言った。繁が、あのヒントくんとかいう神のことだ、と続ける。

「ヒントくんが本当に死体から犯人を割り出せるのだとすると、完全に最高位の機密事項になる。警部はラーメン屋で大声で話をしていたが、…周りの客もただの冗談世間話程度で聞き流したと思われるが、少なくとも外部に漏れれば藤美琴と関係者は間違いなく狙われるだろうし、報復の恐れもある。警察内部での情報共有すら危うい。一年ほど前、お前がうちの署に配属になる前の話だが、汚職が発覚した警察が発砲し、鑑識が一人亡くなったことがあってな…、今の時点でどこまでクリーンかわからん。…まあとにかく、藤美琴とヒントくんのことを公にしていいことは何もないだろう。わかったか?」

話が長くなり、途中から聞いているのか聞いていないのかわからない表情になった力也を見て、繁も話を切り上げた。

力也はリョウカイデス、と心こもらない声で応えたが、美琴のことを機密事項扱いすることにどうにも納得がいかず、頭の中をモヤモヤさせたまま、工場に向かうこととなった。

※ ※ ※

繁と力也は現場付近に到着した。

隣町が国家戦略特別区域に選ばれる前から山の中腹に位置する工場。その落成は古い。ガレージ型の倉庫を横に広く引き伸ばした超巨大な外景、アメリカゼネコンの食品加工工場を思わせる造りであり、この広大な敷地を正常にフル稼働させれば、何億という金が動くのだろうと思わせられるものであった。

工場の手前にある広い駐車場の端にポツンと小さな事務所が建っている。ドアを叩くと、作業着を来た小柄な中年男性がフラフラと出てきた。作業員かと思い声をかけたが、工場の責任者だという。伸び放題の髪の毛でキノコ頭となっているその男性、原井仙蔵は丸い目を細め、力也と繁を品定めするようにジロジロと上から下まで見て、あんたら誰や、なんの用ですのんや、と小声ながら乱暴に、妙な関西弁で言った。原井の非社交的な様子を見た繁は、さて機嫌よく会話をするにはどう切り出したものかな、と考えていたが、相手の様子にお構いのない力也が興奮気味に話の口火をきる。

「へへ、警察のもんです!猿若力也です、よろしく!昨日お宅の工場敷地内で発見された血だまりについてなんですがね。何か見聞きしてないかと思いましてね!へへ。あと、これだけ巨大な工場なんだから、防犯カメラ、あるんじゃないですか!?映像見せてもらえませんかね!?へへ」

刑事らしいセリフをようやく言えるんだぜ!と思い切り興奮した力也は、鼻息を荒げるあまり、刑事ドラマに出てくるチンケな盗人のような喋り方になってしまっていた。喋り終わったあとも、へへへ、などと言っているので、今後の課題だなと繁は黙って脳内評価をしていた。力也の喋り方を見て警戒心が緩んだのか、今度は欠伸を連発しだした工場の主、原井は

「何も見てへんし、聞いてへんのです。血だまりは知らん間にあって、ホンマになんも知らん。あと、カメラは一個も置いてないんですわぁ」

と力也の期待に真っ向から反対することを億劫そうに、目をこすりながら言った。

「ええ!?置いてないんすか防犯カメラ!」

と衝撃走った顔で力也が叫ぶが、

「へえ左様ですねん」

と、原井が無精髭を撫でながら、無関心を隠さないまま欠伸をし、妙なイントネーションで答える。力也が続けて何か言いたげな顔をしていたが、あらぬ方向にヒートアップしていく力也像が容易に想像できたので、繁が制しつつ

「なぜカメラを置いてないんです?必要でしょ。この広い敷地なら一つか二つくらい」

と事務的に尋ねた。原井は面倒くさそうに

「あのねェ~、うちは食料加工を中心に色々やってるんですけど、最近うまいこと流通に乗せられんっちゅうか、作っても作っても赤字ですねんやわ、わかります?このねェ~、あんたらの言う広い敷地を活かしきれてへんのですよ。だからねェ~防犯カメラも監視カメラも要らんのですよ。カメラ買う金もない。防犯したい所もない。これがカメラがない理由。ええですかな?景気悪いねんからしゃーないですやろ?うちが悪いわけちゃうやろ?」

と御託を並べだした。『です』をムリヤリ関西弁にくっつけてる喋り方は、きっと原井が不機嫌ながらも不機嫌を隠しながら話すときの喋り方なのだろうといったところであった。このまま愚痴のオンパレードがやってきそうなので、血だまり事件の話に舵を取り直す。

「なるほど、それは致し方ないですね。ところで、先程何も知らないと言ってましたが、昨日の夕方や晩には、死体や血だまり、妙なモノなどは無かった、ということでよろしいですか?昨日は何時まで工場にいましたか?」

と、繁が尚も事務的に話を進めた。今度は原井の方が何か言いたげな顔になったが、こいつら刑事に愚痴を言っても仕方ないなと諦めたか、繁の質問に

「いや~昨日は何も見てまへんね~、夜のことはホンマになんも知らん。午後7時過ぎには工場閉めましたからな。…ん?もしかして工場閉めるの早すぎとか思てはるんですか?そら、広大な敷地の全てを使ってたら仕事終わりも戸締りも時間かかるやろけど、最近は最初からほとんど閉めたまんまですからな。帰りたい時にぱぱっと帰れるんですねん」

と答えた。薄い唇を横に広げてフヘヘヘと、笑っているのか笑っていないのかわからない曖昧な表情をしている。原井の言葉を聞いて工場を見てみると、随分とシャッターが降りたままであり閑散としていて、従業員の姿も見えない。

「昨日や今日、原井さん以外に他の人は来てないんですか」

「来てまへんよ。最近は俺しか来てまへん。まあ今日はこのあと荷物の搬入がありますけどね。それだけですわ」

常勤の従業員も雇わなくなったということか。もはや操業停止をしているのか?と、全く人気のない工場を見て思う。しかし同時に、もし実際に操業停止しているなら、経済特区付近の広大な土地など売ってしまえばいいのではないのか、とも思ったが、また血だまり事件から話が逸れてしまいそうなので、触れずにスルーすることにした。

「ちなみに、敷地内にバリケードらしきものが見当たらないのですが、仮に死体をもって入ったり出て行ったりすることって…」

「簡単にできますやろね。やろうと思えば誰でも」

繁が言い終わらないうちに原井が答える。セキュリティもへったくれもあらへんけど、さっきも言いましたけど、要りまへんのやわセキュリティ、と最早刑事二人と目を合わせずに言葉だけ吐き捨てた。ここで原井の口から大きな欠伸が漏れ

「すんませんけど、このところ現状打破ってんで、試作やらPRやら何やらで忙しいんで…、仕事なんでそろそろ…」

と、今度こそあからさまに迷惑そうな顔になり、流石に一度引き取ることとなった。その時に、後方から複数のエンジン音が遠くから段々と聞こえてきて、何台ものトラックが山道から駐車場に乗り入れてきた。原井が言う試作やらPRやらに使うのだろうか、様々な食料品を積んだコンテナが荷台から降ろされ、工場内に運ばれていく。まだ資材を買う金はあるのか、とふと思ったが、言葉にはしない。協力への謝意を軽く伝え、繁と力也は工場を後にした。敷地から出て森の中を突っ切る道に入ったところで力也が繁に話しかける。

「もし、さっきの工場長の話が本当なら、手がかりゼロじゃねーか?どうするハートナー」

「…。工場長の話が本当なら、な。まあ、お前が言うように、参考にならなかったのは確かだな。仕方ない、街に戻る道中でお前の大好きな聞き込みをするしかないな。行くぞ」

力也は、うっし!今度こそ聞き込みか!と意気込み、クラウチングスタートを切るかのようなポーズをとった。しかし、タバコに火を点けた繁が

「ツーマンセルで動くのを忘れてないだろうな、また勝手に何処かへ走り出したら今度こそ許さねえからな」

と先手を打つ。力也は「えっ!?」と振り向き、走り出す寸前だった足をばたつかせ、前のめりにすっ転んでいた。

繁はノーコメントを貫き、紫煙をくゆらした。

※ ※ ※

翌朝。

経済特区隣町住宅街内の私立高校アジア・ルネッサンス・カトリック女学院、通称アルカ女学院の校舎裏。やや奥まったところに、清掃員も積極的には使わない用具置き場としての倉庫がある。

校門など表から見える所に背の高い木々を植えているこの学校では、裏手にさらに多くの木を植えているため、出来上がった茂みは最早、小さな森となっている。電灯で軽く照らしているため暗くはないが、明るくもない。たかだか掃除道具を取りに行くのに薄闇の森の中にある用具置き場に入るなど、億劫で仕方ないのも無理はない。ただ、使わないわけにもいかないので、だいたい隔日で使うのだということであった。

この日、用具置き場に、清掃員が掃除道具を取りに来た。

何か臭うな、と思った。防犯上、校内に森を作るのはやめたほうがいいという意見が保護者会で出たらしいという噂を、今のタイミングで思い出す。人を呼んだ方がよさそうだな、と一人で来ていた中年女性清掃員は引き返し、その後、体育会系の教師を連れてきた。嫌な予感がする清掃員はとても開けられないと教師に丸投げし、教師はやれやれといった様子で倉庫の引き戸を開けた。

そこには死体があった。青年男性。清掃員が悲鳴をあげ、転がるようにして出ていく。体育会系の教師が安否の確認のために入り込んだが、息は既になかった。

教師は床に落ちていたメガネを危うく踏みそうになり、慌てて足をどける。その時、日光に反射するものを見つけた。血まみれのナイフである。同じく血まみれとなった用具置き場の床に無造作に捨てられていたのであった。

死体発見の一報を受けた力也と繁、石森警部補がそれぞれの自宅から急いで出発した。石森警部補の慌てた出勤を、結局石森家に帰ってきていた美琴が見送り、

「もしかして死体が見つかったのかしら。もしそうなら、なんで筋肉馬鹿刑事とヤニくさ刑事はどっちも連絡くれてないのよ。まったく。遅いのよ」

と、警部補の妻嘉智子に聞こえないようにひとりごちる。そして、ランドセルを背負って、あたかも小学校に登校するかのように装って、

「いってきます」

と形式的に言い放ち、出掛けて行った。

渡された名刺の携帯電話番号とメールアドレスを入力し、試し掛けと空メール送信を漸く済ませた美琴が、面を上げた。繁は、フラフラになって帰っていった直属の上司の代わりに、美琴を『きちんと処理対応』することを約束していたことを忘れていなかった。美琴は渋面を作る。刑事二人との森親睦会から去る気満々でいたのだろう。

「すまないが、俺たちが工場の責任者に話を聞きに行く間、ここで待っててもらえないか。勝手に帰られても困る」

なるべく大人な振舞いに見えるように、美琴という小学生の女子に言って聞かせたつもりであった。だが、美琴がそこらの小学生とは違う、ということを繁はまだ対応に反映させきれていない。美琴はすぐさま反撃に出た。

「そんなの無茶苦茶だわ。森の中に置き去りにするというの。横暴よ、オーボー」

胸をそらし腕を組み顔をしかめ、不満をわかりやすく表現している。駄々をこねるのではなく、一応理屈に沿って訴えるところに小学生らしからぬ思考力が垣間見えた。一方で、美琴の足元でヒントくんがオーボーオーボーと踊りだし、こちらは別の意味で神らしからぬ言動が垣間見えている。同時に力也も口を開く。

「ハートナー、そりゃ無理言い過ぎだぜ。この…美琴ちゃんが独りで待ってるわけねえよ。ラーメン屋から出た時よろしく、すぐにどこかに行っちまう」

繁が、大小二人の小学生に責められ、神に踊られ、頭を抱える。ふむ、そうだな、どうしたものか、と当たり障りのない言葉で間をもたせた。また一方で、ヒントくんが踊りながら、オーマイゴッド、オーボーゴッドと意味不明な歌を歌いだしたが、間をもたせるつもりはなさそうで、本人(?)が歌いたいだけのようであった。

「ふむ、そうだな…。横暴だからどこかに行っちまうか…。どうしたものかな。それに、警部補との会話から察するに、藤美琴ちゃん、君はきっと警部補の家にも戻らないのだろう。警部補の奥さんと反りが合わないのかな」

「そうよ。他人のやること為すこと全部にイチャモンつけてくるおばさんなの」

「ははあ、そりゃ大変だなあ。俺も苦手だぜ、そういうタイプ」

力也がどうでもいいことを言い出したが、繁が無視して続ける。有無を言わせないために、少し強めに切り出した。

「では仕方ない。猿若。お前、とりあえず藤美琴ちゃんと一緒にいろ。事情聴取が終わるまで適当に時間を潰しててくれ」

えっ。えええええ!?

嫌だ、なぜ勝手に決められなくちゃいけないんだ!と双方からクレームが飛んでくる。特に美琴は、もう我慢の限界とばかりに、板についたクレームを繁に掃射していた。力也も、漸く刑事としての仕事を始められると思った矢先に担当から降ろされたのでは堪ったもんじゃない、という気持ちを露わにする。ヒントくんは二人の悲憤慷慨を真似してエエエエエとセルフエコーをしていた。本当にやることがないらしい。繁は三つの嘆きの声には耳を貸さなかった。

「じゃあどうする。一緒に時間を潰しててくれ案になってしまうのも、元はといえば両名共々の勝手都合の持ち出しが原因なんだ。猿若は藤美琴ちゃんを勝手に連れてきたことの責任。藤美琴ちゃんは家にも学校にも戻らず、とりあえず失踪することの責任。自業自得と言ってもいいんだぞ」

小学生に自業自得と説教するなんて酷か、と繁は思ってしまう。やはり俺は説教はするのもされるのも嫌なんだ、と改めて認識した。

ただ、美琴からすれば、厳しい言い回しでもなかった。いかに返答すれば刑事二人から逃れられるかを一生懸命考え始めていた。

力也も、無い知恵を絞り、いかにして美琴のお守りから刑事の仕事にシフトチェンジするかを一生懸命考え出していた。ヒントくんは、美琴が黙って考え事をしているので、モノマネをする言葉がなく黙っている。

暫しの沈黙は、意外にも力也からの妙案で破られた。

「おう、思いついたぜ!ちょっと聞いてくれ!…美琴ちゃんよ。警部補の家に帰りたくない、森にもいたくない、というなら、お前、俺の部屋で寛いでたらどうだ。鍵渡すからよ」

力也がポケットから鍵ケースを取り出し、美琴に開いて見せる。力也のプレゼンは身振り手振りを多用しながら続いた。

「壁の薄いアパートだがボロくはねえぞ。TVもゲームも漫画もあるし、寝転べるソファーもある。菓子もジュースもあったはずだ。パソコンは諸事情で使用不可だが、スマホ持ってんだしパソコンは使えなくてもいいだろ。どうだ?悪くないだろ?」

鍵を鳴らし、どうする?と力也が美琴に返答を求める。

繁は力也の提案に、ほとんど面識のない未成年の異性を部屋に連れ込むなんて危ない真似、公務員の身分でよくやろうと思ったな、と回りまわって感心した。ただ、藤美琴には複雑な家庭事情がありそうな上に、結局どこかのタイミングで目を盗んで逃げられるのであれば、初めから行き先を指定した方が扱いが楽だろうという点でも、悪からぬ提案かもしれないと思わせるものであった。責任を取らされるリスクもあるが、石森警部補か碇田警部が何とかしてくれるであろうギリギリのラインとも思える。あとは、美琴の胸三寸。初対面の野郎の部屋に入ることに抵抗があるのかないのか。美琴は即答した。

「いいわね。提案に乗るわ。その鍵ちょうだい」

力也の意外な提案に対し、美琴の意外な好反応。今まで大人の物言いやアクションに対し苦虫を噛み潰したような顔しか見せてこなかった娘が、今現在に限って少し興奮気味に態度を翻した。繁も力也も美琴の様子にただただ素直に驚いている。『おじさん』の部屋の鍵を手に入れたことがそんなに嬉しいものか?の思いを隠しきれない。

繁は、もしかして警部補の奥さんのことを本当に嫌っているから、隠れ家もとい避難所を手に入れたことが嬉しいのか?というひとつの推察に至った。ただ同時に、もしこの推察が正しいとすると、石森警部補の今までの家庭内板挟みっぷりは想像を絶したのだろう、という結論にも至る。現在不在の上司を不憫に思わざるを得なかった。

一方で力也はプレゼンが功を奏したと、美琴の機嫌を取れたことに喜んでもよかった。ただ、訳がわからないまま、あまりにも簡単に事がうまく進んだものだから、むしろ落ち着かない様子でいる。

だいたいが、小学6年生女子が所謂思春期に差し掛かる時期かどうかも知らない野郎どもには、思春期特有の思考回路などわからぬことであった。

力也がなかなか鍵を渡そうとしないので美琴は

「もう。何をモタモタすることがあるの?鍵ちょうだい。あなたが提案したことでしょ?」

と、力也の手の中から鍵をひったくった。ヒントくんに声をかけ、共に駆け出していく。よかったのう!どんな部屋なんじゃろうのう!何しようかのう!とヒントくんも大変楽しそうに駆け出していく。その小さな二人の背中を、繁と力也は沈黙で見送るほかなかった。

「…」

「…よかったのか猿若。若干俺も責任を感じるんだが」

「…まあ、部屋を破壊されるわけじゃないだろうし、友達を呼んで好きに使わせてると思えば、まあ、別にいいかな…と」

「…そうか」

じゃあ、気を取り直してそろそろ行くか、と繁が言った。力也が応じようとしたその時、美琴とヒントくんがダッシュで来た道を戻ってきた。美琴がむくれた顔をしている。先程から感情そのままに行動している美琴。繁が、どうした?と聞く間もなく

「あなたの住むアパートってどこよ!?」

と美琴が叫んだ。

なんだ、住所は確かに教えてなかったな…、ていうか、教える前に急に走ってどっかに行っちまったのはお前の方だろ!なんでむくれてるんだよ!と力也が言いかける。だが残念ながら、力也の話は美琴たちに届くことはなかった。力也のお腹めがけてヒントくんが

「あなたのアパート!」

と叫びながらタックルをかまし、哀れ力也は小さく呻いたのち地面にダウン、テンカウントを神にとられてしまったのであった。

※ ※ ※

美琴とヒントくんが今度こそスキップスキップランランランで森からの脱出を果たしたのち、刑事二人はようやく事情聴取に向かうことができた。工場を目前にして繁が力也に声をかける。

「猿若、ご苦労さん。色々とご愁傷様。藤美琴の件に関しては俺から既に警部と警部補にメールで報告を入れておいたが、自分からも電話なり自分の口から報告しとけよ。何かあった時に庇ってもらえないからな」

一気にまくし立てられた力也の脳の理解が追いつくまで少し待ち、繁はひと呼吸おいて改める。

「…あと一つ今、言っておくことがある」

繁の声に緊張感が宿り、力也は身構えて、何だよハートナー、とだけ言った。繁が、あのヒントくんとかいう神のことだ、と続ける。

「ヒントくんが本当に死体から犯人を割り出せるのだとすると、完全に最高位の機密事項になる。警部はラーメン屋で大声で話をしていたが、…周りの客もただの冗談世間話程度で聞き流したと思われるが、少なくとも外部に漏れれば藤美琴と関係者は間違いなく狙われるだろうし、報復の恐れもある。警察内部での情報共有すら危うい。一年ほど前、お前がうちの署に配属になる前の話だが、汚職が発覚した警察が発砲し、鑑識が一人亡くなったことがあってな…、今の時点でどこまでクリーンかわからん。…まあとにかく、藤美琴とヒントくんのことを公にしていいことは何もないだろう。わかったか?」

話が長くなり、途中から聞いているのか聞いていないのかわからない表情になった力也を見て、繁も話を切り上げた。

力也はリョウカイデス、と心こもらない声で応えたが、美琴のことを機密事項扱いすることにどうにも納得がいかず、頭の中をモヤモヤさせたまま、工場に向かうこととなった。

※ ※ ※

繁と力也は現場付近に到着した。

隣町が国家戦略特別区域に選ばれる前から山の中腹に位置する工場。その落成は古い。ガレージ型の倉庫を横に広く引き伸ばした超巨大な外景、アメリカゼネコンの食品加工工場を思わせる造りであり、この広大な敷地を正常にフル稼働させれば、何億という金が動くのだろうと思わせられるものであった。

工場の手前にある広い駐車場の端にポツンと小さな事務所が建っている。ドアを叩くと、作業着を来た小柄な中年男性がフラフラと出てきた。作業員かと思い声をかけたが、工場の責任者だという。伸び放題の髪の毛でキノコ頭となっているその男性、原井仙蔵は丸い目を細め、力也と繁を品定めするようにジロジロと上から下まで見て、あんたら誰や、なんの用ですのんや、と小声ながら乱暴に、妙な関西弁で言った。原井の非社交的な様子を見た繁は、さて機嫌よく会話をするにはどう切り出したものかな、と考えていたが、相手の様子にお構いのない力也が興奮気味に話の口火をきる。

「へへ、警察のもんです!猿若力也です、よろしく!昨日お宅の工場敷地内で発見された血だまりについてなんですがね。何か見聞きしてないかと思いましてね!へへ。あと、これだけ巨大な工場なんだから、防犯カメラ、あるんじゃないですか!?映像見せてもらえませんかね!?へへ」

刑事らしいセリフをようやく言えるんだぜ!と思い切り興奮した力也は、鼻息を荒げるあまり、刑事ドラマに出てくるチンケな盗人のような喋り方になってしまっていた。喋り終わったあとも、へへへ、などと言っているので、今後の課題だなと繁は黙って脳内評価をしていた。力也の喋り方を見て警戒心が緩んだのか、今度は欠伸を連発しだした工場の主、原井は

「何も見てへんし、聞いてへんのです。血だまりは知らん間にあって、ホンマになんも知らん。あと、カメラは一個も置いてないんですわぁ」

と力也の期待に真っ向から反対することを億劫そうに、目をこすりながら言った。

「ええ!?置いてないんすか防犯カメラ!」

と衝撃走った顔で力也が叫ぶが、

「へえ左様ですねん」

と、原井が無精髭を撫でながら、無関心を隠さないまま欠伸をし、妙なイントネーションで答える。力也が続けて何か言いたげな顔をしていたが、あらぬ方向にヒートアップしていく力也像が容易に想像できたので、繁が制しつつ

「なぜカメラを置いてないんです?必要でしょ。この広い敷地なら一つか二つくらい」

と事務的に尋ねた。原井は面倒くさそうに

「あのねェ~、うちは食料加工を中心に色々やってるんですけど、最近うまいこと流通に乗せられんっちゅうか、作っても作っても赤字ですねんやわ、わかります?このねェ~、あんたらの言う広い敷地を活かしきれてへんのですよ。だからねェ~防犯カメラも監視カメラも要らんのですよ。カメラ買う金もない。防犯したい所もない。これがカメラがない理由。ええですかな?景気悪いねんからしゃーないですやろ?うちが悪いわけちゃうやろ?」

と御託を並べだした。『です』をムリヤリ関西弁にくっつけてる喋り方は、きっと原井が不機嫌ながらも不機嫌を隠しながら話すときの喋り方なのだろうといったところであった。このまま愚痴のオンパレードがやってきそうなので、血だまり事件の話に舵を取り直す。

「なるほど、それは致し方ないですね。ところで、先程何も知らないと言ってましたが、昨日の夕方や晩には、死体や血だまり、妙なモノなどは無かった、ということでよろしいですか?昨日は何時まで工場にいましたか?」

と、繁が尚も事務的に話を進めた。今度は原井の方が何か言いたげな顔になったが、こいつら刑事に愚痴を言っても仕方ないなと諦めたか、繁の質問に

「いや~昨日は何も見てまへんね~、夜のことはホンマになんも知らん。午後7時過ぎには工場閉めましたからな。…ん?もしかして工場閉めるの早すぎとか思てはるんですか?そら、広大な敷地の全てを使ってたら仕事終わりも戸締りも時間かかるやろけど、最近は最初からほとんど閉めたまんまですからな。帰りたい時にぱぱっと帰れるんですねん」

と答えた。薄い唇を横に広げてフヘヘヘと、笑っているのか笑っていないのかわからない曖昧な表情をしている。原井の言葉を聞いて工場を見てみると、随分とシャッターが降りたままであり閑散としていて、従業員の姿も見えない。

「昨日や今日、原井さん以外に他の人は来てないんですか」

「来てまへんよ。最近は俺しか来てまへん。まあ今日はこのあと荷物の搬入がありますけどね。それだけですわ」

常勤の従業員も雇わなくなったということか。もはや操業停止をしているのか?と、全く人気のない工場を見て思う。しかし同時に、もし実際に操業停止しているなら、経済特区付近の広大な土地など売ってしまえばいいのではないのか、とも思ったが、また血だまり事件から話が逸れてしまいそうなので、触れずにスルーすることにした。

「ちなみに、敷地内にバリケードらしきものが見当たらないのですが、仮に死体をもって入ったり出て行ったりすることって…」

「簡単にできますやろね。やろうと思えば誰でも」

繁が言い終わらないうちに原井が答える。セキュリティもへったくれもあらへんけど、さっきも言いましたけど、要りまへんのやわセキュリティ、と最早刑事二人と目を合わせずに言葉だけ吐き捨てた。ここで原井の口から大きな欠伸が漏れ

「すんませんけど、このところ現状打破ってんで、試作やらPRやら何やらで忙しいんで…、仕事なんでそろそろ…」

と、今度こそあからさまに迷惑そうな顔になり、流石に一度引き取ることとなった。その時に、後方から複数のエンジン音が遠くから段々と聞こえてきて、何台ものトラックが山道から駐車場に乗り入れてきた。原井が言う試作やらPRやらに使うのだろうか、様々な食料品を積んだコンテナが荷台から降ろされ、工場内に運ばれていく。まだ資材を買う金はあるのか、とふと思ったが、言葉にはしない。協力への謝意を軽く伝え、繁と力也は工場を後にした。敷地から出て森の中を突っ切る道に入ったところで力也が繁に話しかける。

「もし、さっきの工場長の話が本当なら、手がかりゼロじゃねーか?どうするハートナー」

「…。工場長の話が本当なら、な。まあ、お前が言うように、参考にならなかったのは確かだな。仕方ない、街に戻る道中でお前の大好きな聞き込みをするしかないな。行くぞ」

力也は、うっし!今度こそ聞き込みか!と意気込み、クラウチングスタートを切るかのようなポーズをとった。しかし、タバコに火を点けた繁が

「ツーマンセルで動くのを忘れてないだろうな、また勝手に何処かへ走り出したら今度こそ許さねえからな」

と先手を打つ。力也は「えっ!?」と振り向き、走り出す寸前だった足をばたつかせ、前のめりにすっ転んでいた。

繁はノーコメントを貫き、紫煙をくゆらした。

※ ※ ※

翌朝。

経済特区隣町住宅街内の私立高校アジア・ルネッサンス・カトリック女学院、通称アルカ女学院の校舎裏。やや奥まったところに、清掃員も積極的には使わない用具置き場としての倉庫がある。

校門など表から見える所に背の高い木々を植えているこの学校では、裏手にさらに多くの木を植えているため、出来上がった茂みは最早、小さな森となっている。電灯で軽く照らしているため暗くはないが、明るくもない。たかだか掃除道具を取りに行くのに薄闇の森の中にある用具置き場に入るなど、億劫で仕方ないのも無理はない。ただ、使わないわけにもいかないので、だいたい隔日で使うのだということであった。

この日、用具置き場に、清掃員が掃除道具を取りに来た。

何か臭うな、と思った。防犯上、校内に森を作るのはやめたほうがいいという意見が保護者会で出たらしいという噂を、今のタイミングで思い出す。人を呼んだ方がよさそうだな、と一人で来ていた中年女性清掃員は引き返し、その後、体育会系の教師を連れてきた。嫌な予感がする清掃員はとても開けられないと教師に丸投げし、教師はやれやれといった様子で倉庫の引き戸を開けた。

そこには死体があった。青年男性。清掃員が悲鳴をあげ、転がるようにして出ていく。体育会系の教師が安否の確認のために入り込んだが、息は既になかった。

教師は床に落ちていたメガネを危うく踏みそうになり、慌てて足をどける。その時、日光に反射するものを見つけた。血まみれのナイフである。同じく血まみれとなった用具置き場の床に無造作に捨てられていたのであった。

死体発見の一報を受けた力也と繁、石森警部補がそれぞれの自宅から急いで出発した。石森警部補の慌てた出勤を、結局石森家に帰ってきていた美琴が見送り、

「もしかして死体が見つかったのかしら。もしそうなら、なんで筋肉馬鹿刑事とヤニくさ刑事はどっちも連絡くれてないのよ。まったく。遅いのよ」

と、警部補の妻嘉智子に聞こえないようにひとりごちる。そして、ランドセルを背負って、あたかも小学校に登校するかのように装って、

「いってきます」

と形式的に言い放ち、出掛けて行った。