ミシュガルド冒険譚

出会った誓い、見つけた未来:1

登場人物

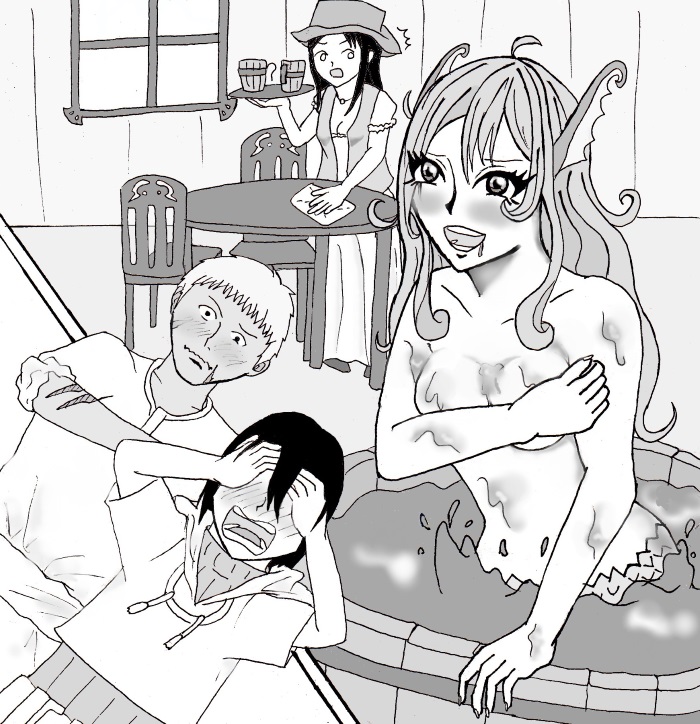

ヒュドール

酒場の客寄せ人魚

http://misyugarudo.web.fc2.com/kyarakutatouroku-1-1.html

ブルー・クリーナー

交易所で清掃業を行っている

http://misyugarudo.web.fc2.com/kyarakutatouroku-1-7.html

アンネリエ・スコグルンド

エルフの少女。声が出せない

http://neetsha.jp/inside/comic.php?id=18319&story=13

虎人三兄弟

チンピラ獣人三兄弟

http://misyugarudo.web.fc2.com/kyarakutatouroku-1-37.html

ベルウッド

靴磨きの少女

http://misyugarudo.web.fc2.com/kyarakutatouroku-1-43.html

ヒュドール

酒場の客寄せ人魚

http://misyugarudo.web.fc2.com/kyarakutatouroku-1-1.html

ブルー・クリーナー

交易所で清掃業を行っている

http://misyugarudo.web.fc2.com/kyarakutatouroku-1-7.html

アンネリエ・スコグルンド

エルフの少女。声が出せない

http://neetsha.jp/inside/comic.php?id=18319&story=13

虎人三兄弟

チンピラ獣人三兄弟

http://misyugarudo.web.fc2.com/kyarakutatouroku-1-37.html

ベルウッド

靴磨きの少女

http://misyugarudo.web.fc2.com/kyarakutatouroku-1-43.html

「ケーゴ君ってぇ~ほんとぉに彼女いないのぉ~」

「いないって」

酔っぱらいの相手とはここまで疲れるものかとケーゴは頭を抱えた。

髪を耳が隠れる程度に伸ばしており、動きやすい服装をしているが腰に下げた荷物と宝剣が重そうである。

いつもの酒場、いつもの喧騒。いつもの炭酸水をいつものごとく飲んでいる。

ただ一つ違うのは隣に酒樽があり、それにすっぽりと入り込んでいる人魚が絡んでくる点だ。

人魚の名前はヒュドールという。

やや癖のある薄い群青の髪は肩まで伸びている。下半身が魚、上半身が人間の女性の姿をしている彼女は多くの人魚がそうであるように一糸まとわぬ姿だが、真っ赤な葡萄酒に浸かっているために隠す場所は隠せている。

四六時中酒に浸り続けたその顔は妖艶に歪んでいる。

そんな彼女、普段は客寄せのために外にいて、今日は珍しく店内にいたのであるが。

「かわいい顔してるのになぁ~。おねぇさんが可愛がってあげようかぁ~?」

「べ、別にいいって!」

その相手が面倒でたまらないのである。

というか。

「ヒュ、ヒュドール、もっと中入ってろって!」

「えぇ~なんでぇ~?」

ともすれば酒樽から身を乗り出して裸体を露わにしようとする彼女をまともに相手にできない。

先日命の恩人の胸を盗み見してとんでもない目にあってしまったケーゴである。

今回は徹底的に回避を試みる所存なのだ。

もちろんそんなことは無理で、うっすらと葡萄酒のたまったヒュドールの胸の谷間に視線が吸い寄せられてしまうのが思春期の悲しい性である。

そして相手はそんな目線には慣れきっている客寄せ人魚なものだから、ケーゴの頑張りは当の昔に見抜かれている。

「ケーゴくんはえっちだなぁ」

「のなっ!?」

ケーゴの顔が爆発した。

思い切りのけぞり背中を椅子で打った。

「ななな何をおっしゃりますか人魚さん!?」

「ん~?何となく言ってみただけぇ」

かまをかけたのか、本当に気まぐれなのか。ケーゴは顔を真っ赤にしながら無駄と知りつつ抗議をしようとした。

「ほら、ヒュドール…ケーゴ君も困ってるんだから…」

そんなケーゴに手を差し伸べるようにブルーが会話に入って来た。

中肉中世の青年であるがその肌は青い。質素な服で手にはデッキブラシを持っている。

「というか今日は店内なんだね。外で客寄せしないの?」

ヒュドールは大仰にしかめ面をしてみせた。

「ブッ君は黙っててぇ。おそーじは終わったのぉ~?」

「だ、黙っ!?」

衝撃を受けるブルーを見て、ケーゴはいちいち酔っぱらいの言うことを真に受けなくてもいいのにと思った。

律儀なもので彼は毎日のように酒場にやって来ては無償で掃除をしているのだ。

今日も今日とてヒュドールの樽を洗いに来たのだろう。

いやぁ、良い亜人もいるものだよなぁ、とケーゴは1人でうんうんと頷いた。

その間にもブルーとヒュドールの応酬は続く。

「ブッ君はぁ、私が邪魔だって言いたいのぉ?」

「そ、そんなわけじゃないよ。ただお客さんも多いしさ…」

酒が飲める店内で裸のままいるのはいかがなものか、と言いたいのだがそこまではっきり言えないブルーである。

そんな逡巡など知る由もなくヒュドールは甘えた声でケーゴの頬をなでた。

「ケーゴ君も困ってなんかないわよねぇ~」

「あー、うん、まぁね」

「いや、ケーゴ君もそこで頷かないで」

とぎまぎするケーゴからヒュドールの手を除ける。

「もぉ~、ブッ君は話に入ってこないでよぅ。ほら、私の樽を大人しく洗ってて」

ぷくーっと頬を膨らませヒュドールはゆらりとそっぽを向いてしまった。

こうなったらもう敵わないと、ブルーは寂しげに樽の掃除を始めた。

「そんな仲間外れにしなくてもいいんじゃ…」

ケーゴは苦笑いしながらヒュドールをなだめようとした。

「いいのよん、ブッ君なんて毎日話せるんだし」

何気ない言葉がぐさぐさとブルーを貫く。だがこれ以上怒られたくないから彼は無言で掃除を続ける。

ヒュドールは満足げににへらと笑った。

「もちろんお外でいろんな人見てるのも楽しいのよん?」

だけどぉ、と人魚は意地悪っぽく付け加える。

「お店の中だとぉ、ケーゴ君と話せちゃうからもっと好きぃ~」

ガン、とブルーが樽に頭をぶつけた。

「ちょっとぉ、何してるのよぅ」

「ご、ごめん」

あたふたするブルーに対してヒュドールは不満げにため息をついてみせた。

「せっかくブッ君のおそーじ見にお店の中に来たのになぁ」

「うぇええっ!?」

素っ頓狂な声を上げるブルー。表情も顔色も目に見えて混乱している。

しかしヒュドールは我関せずと言わんばかりにケーゴに葡萄酒をケーゴにかけはじめるのであった。

しばらくそうしてからかわれていただろうか。ケーゴたちのもとに酒場の店主が近づいてきた。

「あぁ、ケーゴちゃん、ちょうどよかった。今いいかい?」

「ミーリスさん?何かあったんすか?」

ミーリスと呼ばれた小太りの中年女性は困り顔で言った。

「実はね、二階の宿屋に泊りたいっていう子が来たんだけどね」

「はぁ」

この酒場は二階を宿屋として利用しており、ケーゴもその部屋に泊まっているのである。

ミーリスは続けた。

「できれば泊めてあげたいんだけど…ウチももう空き部屋がなくてねぇ、困ってるのよ」

「断ればいいじゃないですか」

まさか出てけと言うつもりじゃないだろうな。お金はちゃんと払ってるぞ。

身構えるケーゴを女主人は笑って安心させる。

「違う違う、ケーゴちゃんに出て行けって言ってるんじゃないのよ、ただ…」

チラ、とミーリスが振り返った。

その時ようやくケーゴは彼女の後ろに隠れるようにして1人の少女がいることに気づいた。

同い年、あるいは少し年下に見えるエルフの少女だった。

薄い金髪を肩にふれるくらいまで伸ばし、前髪は左右に分けている。

若葉色の服はひらひらとして涼しそうだ。手には背丈を超えるほどの杖を持っている。

あどけない顔はしかし、どこかそっけない。

それでいて綺麗だ。

思わずケーゴがぽけぇと見つめてしまうと彼女は顔をそらした。

そんなエルフの少女の肩を叩きながらミーリスは言う。

「アンネリエちゃんって言うのよ、この子。空き部屋がないからってこの子をそのまま追い出すってのも気が引けてねぇ。ほら、こういう子を見てると若いころの自分を思い出しちゃってサ」

今のミーリスを見てもエルフの美少女とは似ても似つかないためそれには頷きかねるケーゴである。

「そうは言っても…俺、空いてる宿屋なんて知らないしなぁ」

もちろん部屋を出ていくなんてもってのほかだ。

ミーリスは違うのよ、と首を横に振った。

「ケーゴちゃん、あんたアンネリエちゃんが部屋を探すの手伝ってやってくれないかい?」

「俺が!?」

何故。

何だか顔が熱くなってくる。これも何故。

食って掛かろうとしたケーゴにミーリスはずいっと顔を近づけた。

「だってこんな可愛い女の子一人じゃ危ないだろう?そう思わないのかい!?」

「ま、まぁ…」

「アンネリエちゃんはねぇ、1人じゃ何かと大変なのよ!」

何が、と聞こうとしたがミーリスは止まらない。

「ケーゴちゃんはここにきてしばらく経つんだし、交易所の案内もできるじゃないか」

「そ、そう…かな…?」

その気迫にケーゴは頷くことしかできない。

最後にミーリスは意地悪気に笑い、付け加えた。

「それに、こういうのは若い者同士の方がいいだろう?」

「仲人かよ」

彼女のセリフに故郷の世話焼きおばさんの面影を重ねたケーゴである。

確かにこの子と二人きりというのは悪い気はしない…って何考えてるんだ俺。

とにかく、そこまで言われたら断るわけにはいかない。

「わかりましたよ。ボディーガードでもなんでもやりますよ」

「じゃあ、任せたよ!」

「いだっ!!」

大儀そうに立ち上がったケーゴの背中をミーリスが勢いよく叩いた。

バランスを崩した少々情けない形で少女と目が合う。照れ隠しに笑うと彼女はついと目をそらしてしまった。

ケーゴが何かを言おうとした時だ。ヒュドールが樽から身を乗り出した。

「ケーゴ君、いってらっしゃーい!」

「うわっ!?」

ともすれば胸を隠している右手を振ろうとしかねないヒュドールを慌ててミーリアが樽に戻す。

反射的に目を覆ったケーゴはなんとか事なきを得たのであるが。

「…ヒュドールっていつもこんな感じなのかな」

「…」

そんな素朴な疑問が嫌でも飛び出す。

その時こそ胸がざわついて黙り込んでしまったブルーであったが、いつか彼女のために水着を買おうと心に決めた。

それはまた別の話(http://neetsha.jp/inside/comic.php?id=18295&story=41)である。

酒場から出たケーゴとアンネリエ。

真昼間の大通りは人の行き来が激しく、すぐにはぐれてしまいそうだ。

さて、まずはどこの宿屋に行こうかとケーゴが思案している間にアンネリエはすたすたと歩いて行ってしまう。

「って、ちょっと待ってよ!」

慌てて彼女の腕を掴むが振り払われてしまった。

その顔は嫌悪に満ちていて、全くそんな敵意を向けられる覚えがないケーゴは戸惑う。

「…な、なんだよ」

そう身構えて聞くが、アンネリエは何も言わずにまた歩を進める。

「だからなんなんだよ!?何か言ってくれよ!」

納得がいかずケーゴはアンネリエを追いかける。

若干その歩調が速いのは彼女が自分を振り払おうとしているからなのだろうか。

必死にアンネリエの横を歩きながら尋ねる。

「なぁ、アンネリエ…って言ったっけ?何で無視するんだよ?おばちゃんも言ってただろ?女の子1人じゃ危ないって。そりゃあ俺なんかじゃ頼りないかもしれないけどさぁ…」

そんなに信用ないかなぁ、俺。それとも他に原因があるのか?

いよいよ競歩じみてきた歩調にしっかりと食いつきながらケーゴは考える。

まさか、顔か。俺の顔が気に入らないのか。

そんな突拍子のない解答を思いついた時だ。

アンネリエはくるりと振り返り、無表情にケーゴを睨んだ。

「何だよ、何か言う気になったのか?」

「…」

喧嘩腰のケーゴに対してあくまで何も言わないアンネリエ。

そして彼女はごそごそと鞄から何かを取り出した。

「あ――――」

ケーゴは絶句した。

それは黒板だった。

鞄に入る程度の小さな黒板に、これまた鞄から取り出した白墨で何か書いていく。

ミーリスが言っていたのはこういうことだったのか、と合点がいった。

アンネリエは言葉を失うケーゴに書いた文字を見せた。

『ついてこないでください。人間は嫌いです』

「っ…!?」

さらに衝撃を受けた。

あぁ、そうだ。知ってたはずじゃないか。

ケーゴは力なく頷いてしまった。

自分は人間で相手はエルフで。そこには大きな種族の壁があるのだ。

とは言え、初めてだった。こんなあからさまに差別されるのは。

それでもめげずにケーゴは言い返した。

「で、でもそれじゃあ危ねーよ!しゃべれないなんて…」

するとアンネリエはまた何かを書き始める。

その間にもケーゴは必死に説得を試みる。

「ほら、こうやって会話もしにくいしさ。不便だろ?」

期待するようにアンネリエを見つめる。

だが彼女の答えは非情なもので、

『気持ち悪いのでそれ以上近寄らないでください』

「んなっ…!?」

何も言えなくなってしまったケーゴを放ってアンネリエはすたすたと人込みの中に消えて行った。

何となく、最近は女難の相が出ているのではないか。

衝撃の発言に打ちのめされ、交易所の広場で呆然と座り込むケーゴはぼんやりとそんなことを考えていた。

大通りが交差する広場には小さな噴水が作られていて、周りを囲むようにベンチが設置されているのだ。

憩いの場として作られた場所なのだそうだが、ケーゴの纏う雰囲気はその真逆。

シンチーにたしなめられヒュドールにからかわれ挙句アンネリエに嫌われて。

「…俺が何をしたというんだ」

話せない相手に会話を続けたことにデリカシーがなかったことは認めよう。

だが、人間が嫌いとは一体どういうことだ。もはやどうしようもないではないか。

その上気持ち悪いとまで言われてしまった。なんというか、もう立ち直れない気がする。

「はぁ…」

ため息。

この前種族の差別なんてするもんかと心に決めたばかりなのだ。それが今度は差別されてしまった。

前途多難である。

「あー!もう!何なんだよあいつ!」

今度は一気に感情を爆発させる。

「エルフか!?エルフだからあんなに偉そうなのか!?やっぱりエルフってそういう種族なのか!?」

が、こんなところで喚き散らしてもしょうがない。怒鳴ったところで虚しさが去来するだけだ。

頭にあのエルフの顔が浮かぶ。

頭を振ってそれを消し去ろうとしたのだが、それが出来ない。

大空を仰ぐ。

どこまでも広がる空には雲一つなくて、どうやら自分の心とは正反対のようだ。

怒りがしぼんでまた鬱々としたもやが心にかかり始める。

ああいう手合いとは関わらない方がいいのだろうか。

それもなんだか違う気がする。

「あー、おねーさん元気かなー…」

とりとめのないことを考えつつ再びため息。

と、そこで自分と何者かのため息が重なったことに気づいた。

隣を見ると、犬の頭をした亜人が浮かない顔で座っているではないか。

まだ子供だ。一体何故こんなため息をついているのだろうか。

ケーゴが子供を見つめていると、彼もその視線に気づいたらしく困ったように口を開いた。

「えぇと…何ですか?」

「あ、いや、その、何だか困ってそうだなぁと思って」

笑ってごまかそうとしたが、亜人の子の表情はなお暗い。

これはどうやら財布を落とした程度の問題ではなさそうだ。

ケーゴは子供の近くにしゃがみ込んだ。

「どうしたんだよ、なんならにーちゃんが話を聞くぜ?」

――――

荷物は全てまとめ終わった。持っている荷物が少ないというのもこういう時には助かる。

後やり残したことは何かあっただろうか。

ロンドはそう考え、ぼんやりと後ろめたさを抱いた。

――あぁ、子供たちにもお別れを言わなければ。

甲皇国の軍人とトラブルを起こしてから数日。

子供の親に頭を下げたり、フリオを看病したりと忙しい日々が続いたが、ようやくミシュガルドを出ていく準備が整った。

もうしばらく青空教室にも顔を出せていなかったが、子供たちはまだあの空き地にいるだろうか。

交易所の西に目をやる。

今までと同じ、それでももう見ることすら躊躇われる大きな森が交易所を囲む城壁ごしに見える。

ロンドの脳裏に診療所での会話がよみがえった。

「…それではあの軍人たちは…」

「…ええ、保障はまったくできませんが…恐らくはもう大丈夫かと」

「そう…ですか」

胸をなでおろしたが、それすら場違いであるかのようにロビンの顔は暗かった。

まだあって数日の仲だが、こんなに悲嘆にくれる彼の顔は初めて見た。

ロンドは横たわるシンチーに目をやった。

魔法を用いてなお生死の狭間をさまよっているらしい。

いつもはすぐに目をそらしてしまう亜人相手であるが、その時ばかりはロンドも彼女のために祈った。そしてロビンのためにも。

話によると彼女がいなければあの場は切り抜けられなかったそうだ。

「……ロビンさん、申し訳ありません。私が子供たちをもっとしっかり躾けていればこんなことには」

「…今さら、どうしようもない話ですよ。謝らないでください」

「それともう1つ…私はもうこの大陸を出ようと思います」

「……そう、ですか」

「ええ…せっかく学校を建てる話をいただいたにも関わらず、すみません」

「……」

沈黙が返ってきた。

無理もない、と思いつつもロンドは続けた。続けたかった。

「ロンドさん、あなたは立派な人だ。亜人であろうと人間であろうと分け隔てなく接し、それを伝えるためなら戦場にも立つような凄い人だ」

ロビンが微かに反応した。

「あなたの本をもっと早く読んでいたら…私も変わっていたのかもしれませんね。私の母国ではあなたの本は読めなかったものですから…。……もう気づいていると思いますが…私は甲皇国の人間です。甲皇国で兵器を開発していた人間です。亜人で…実験をしていた人間です。あなたとは真逆の人間なのです」

暗い部屋の中、ロンドの声は淡々と響く。ロビンは何も言わず、話の続きを待った。

「何もかもが手遅れになり始めたころようやく私は逃げ出すことができた。逃げるにしても、もっといい時分があった筈なのに…。今もそうです。何をすればいいのかわからず、子供たちを危険に晒してようやくここを発つことを思い立った」

ロンドは自嘲気味に笑った。

「ハハ…まったく、駄目な人間だ私は。だから、あなたには失敗してほしくない。辛いことがあってもあなたには自分を貫いてほしい」

――――

それでは、と言ってロンドは部屋を出て行った。

再び部屋に静寂が訪れる。

シンチーを見つめるロビンの顔はどこか泣いているようで、どこか笑っているようで。

「……俺も逃げてばかりですよ」

漏れた声は誰に聞かれることもない。

何も得られなかった。

何も貫けなかった。

何も変えられなかった。

何も伝えられなかった。

真昼間の大通りは人の行き来が激しく、すぐにはぐれてしまいそうだ。

さて、まずはどこの宿屋に行こうかとケーゴが思案している間にアンネリエはすたすたと歩いて行ってしまう。

「って、ちょっと待ってよ!」

慌てて彼女の腕を掴むが振り払われてしまった。

その顔は嫌悪に満ちていて、全くそんな敵意を向けられる覚えがないケーゴは戸惑う。

「…な、なんだよ」

そう身構えて聞くが、アンネリエは何も言わずにまた歩を進める。

「だからなんなんだよ!?何か言ってくれよ!」

納得がいかずケーゴはアンネリエを追いかける。

若干その歩調が速いのは彼女が自分を振り払おうとしているからなのだろうか。

必死にアンネリエの横を歩きながら尋ねる。

「なぁ、アンネリエ…って言ったっけ?何で無視するんだよ?おばちゃんも言ってただろ?女の子1人じゃ危ないって。そりゃあ俺なんかじゃ頼りないかもしれないけどさぁ…」

そんなに信用ないかなぁ、俺。それとも他に原因があるのか?

いよいよ競歩じみてきた歩調にしっかりと食いつきながらケーゴは考える。

まさか、顔か。俺の顔が気に入らないのか。

そんな突拍子のない解答を思いついた時だ。

アンネリエはくるりと振り返り、無表情にケーゴを睨んだ。

「何だよ、何か言う気になったのか?」

「…」

喧嘩腰のケーゴに対してあくまで何も言わないアンネリエ。

そして彼女はごそごそと鞄から何かを取り出した。

「あ――――」

ケーゴは絶句した。

それは黒板だった。

鞄に入る程度の小さな黒板に、これまた鞄から取り出した白墨で何か書いていく。

ミーリスが言っていたのはこういうことだったのか、と合点がいった。

アンネリエは言葉を失うケーゴに書いた文字を見せた。

『ついてこないでください。人間は嫌いです』

「っ…!?」

さらに衝撃を受けた。

あぁ、そうだ。知ってたはずじゃないか。

ケーゴは力なく頷いてしまった。

自分は人間で相手はエルフで。そこには大きな種族の壁があるのだ。

とは言え、初めてだった。こんなあからさまに差別されるのは。

それでもめげずにケーゴは言い返した。

「で、でもそれじゃあ危ねーよ!しゃべれないなんて…」

するとアンネリエはまた何かを書き始める。

その間にもケーゴは必死に説得を試みる。

「ほら、こうやって会話もしにくいしさ。不便だろ?」

期待するようにアンネリエを見つめる。

だが彼女の答えは非情なもので、

『気持ち悪いのでそれ以上近寄らないでください』

「んなっ…!?」

何も言えなくなってしまったケーゴを放ってアンネリエはすたすたと人込みの中に消えて行った。

何となく、最近は女難の相が出ているのではないか。

衝撃の発言に打ちのめされ、交易所の広場で呆然と座り込むケーゴはぼんやりとそんなことを考えていた。

大通りが交差する広場には小さな噴水が作られていて、周りを囲むようにベンチが設置されているのだ。

憩いの場として作られた場所なのだそうだが、ケーゴの纏う雰囲気はその真逆。

シンチーにたしなめられヒュドールにからかわれ挙句アンネリエに嫌われて。

「…俺が何をしたというんだ」

話せない相手に会話を続けたことにデリカシーがなかったことは認めよう。

だが、人間が嫌いとは一体どういうことだ。もはやどうしようもないではないか。

その上気持ち悪いとまで言われてしまった。なんというか、もう立ち直れない気がする。

「はぁ…」

ため息。

この前種族の差別なんてするもんかと心に決めたばかりなのだ。それが今度は差別されてしまった。

前途多難である。

「あー!もう!何なんだよあいつ!」

今度は一気に感情を爆発させる。

「エルフか!?エルフだからあんなに偉そうなのか!?やっぱりエルフってそういう種族なのか!?」

が、こんなところで喚き散らしてもしょうがない。怒鳴ったところで虚しさが去来するだけだ。

頭にあのエルフの顔が浮かぶ。

頭を振ってそれを消し去ろうとしたのだが、それが出来ない。

大空を仰ぐ。

どこまでも広がる空には雲一つなくて、どうやら自分の心とは正反対のようだ。

怒りがしぼんでまた鬱々としたもやが心にかかり始める。

ああいう手合いとは関わらない方がいいのだろうか。

それもなんだか違う気がする。

「あー、おねーさん元気かなー…」

とりとめのないことを考えつつ再びため息。

と、そこで自分と何者かのため息が重なったことに気づいた。

隣を見ると、犬の頭をした亜人が浮かない顔で座っているではないか。

まだ子供だ。一体何故こんなため息をついているのだろうか。

ケーゴが子供を見つめていると、彼もその視線に気づいたらしく困ったように口を開いた。

「えぇと…何ですか?」

「あ、いや、その、何だか困ってそうだなぁと思って」

笑ってごまかそうとしたが、亜人の子の表情はなお暗い。

これはどうやら財布を落とした程度の問題ではなさそうだ。

ケーゴは子供の近くにしゃがみ込んだ。

「どうしたんだよ、なんならにーちゃんが話を聞くぜ?」

――――

荷物は全てまとめ終わった。持っている荷物が少ないというのもこういう時には助かる。

後やり残したことは何かあっただろうか。

ロンドはそう考え、ぼんやりと後ろめたさを抱いた。

――あぁ、子供たちにもお別れを言わなければ。

甲皇国の軍人とトラブルを起こしてから数日。

子供の親に頭を下げたり、フリオを看病したりと忙しい日々が続いたが、ようやくミシュガルドを出ていく準備が整った。

もうしばらく青空教室にも顔を出せていなかったが、子供たちはまだあの空き地にいるだろうか。

交易所の西に目をやる。

今までと同じ、それでももう見ることすら躊躇われる大きな森が交易所を囲む城壁ごしに見える。

ロンドの脳裏に診療所での会話がよみがえった。

「…それではあの軍人たちは…」

「…ええ、保障はまったくできませんが…恐らくはもう大丈夫かと」

「そう…ですか」

胸をなでおろしたが、それすら場違いであるかのようにロビンの顔は暗かった。

まだあって数日の仲だが、こんなに悲嘆にくれる彼の顔は初めて見た。

ロンドは横たわるシンチーに目をやった。

魔法を用いてなお生死の狭間をさまよっているらしい。

いつもはすぐに目をそらしてしまう亜人相手であるが、その時ばかりはロンドも彼女のために祈った。そしてロビンのためにも。

話によると彼女がいなければあの場は切り抜けられなかったそうだ。

「……ロビンさん、申し訳ありません。私が子供たちをもっとしっかり躾けていればこんなことには」

「…今さら、どうしようもない話ですよ。謝らないでください」

「それともう1つ…私はもうこの大陸を出ようと思います」

「……そう、ですか」

「ええ…せっかく学校を建てる話をいただいたにも関わらず、すみません」

「……」

沈黙が返ってきた。

無理もない、と思いつつもロンドは続けた。続けたかった。

「ロンドさん、あなたは立派な人だ。亜人であろうと人間であろうと分け隔てなく接し、それを伝えるためなら戦場にも立つような凄い人だ」

ロビンが微かに反応した。

「あなたの本をもっと早く読んでいたら…私も変わっていたのかもしれませんね。私の母国ではあなたの本は読めなかったものですから…。……もう気づいていると思いますが…私は甲皇国の人間です。甲皇国で兵器を開発していた人間です。亜人で…実験をしていた人間です。あなたとは真逆の人間なのです」

暗い部屋の中、ロンドの声は淡々と響く。ロビンは何も言わず、話の続きを待った。

「何もかもが手遅れになり始めたころようやく私は逃げ出すことができた。逃げるにしても、もっといい時分があった筈なのに…。今もそうです。何をすればいいのかわからず、子供たちを危険に晒してようやくここを発つことを思い立った」

ロンドは自嘲気味に笑った。

「ハハ…まったく、駄目な人間だ私は。だから、あなたには失敗してほしくない。辛いことがあってもあなたには自分を貫いてほしい」

――――

それでは、と言ってロンドは部屋を出て行った。

再び部屋に静寂が訪れる。

シンチーを見つめるロビンの顔はどこか泣いているようで、どこか笑っているようで。

「……俺も逃げてばかりですよ」

漏れた声は誰に聞かれることもない。

何も得られなかった。

何も貫けなかった。

何も変えられなかった。

何も伝えられなかった。