「次に何のアニメを観るか会議」において、私の提案した「ぼっち・ざ・ろっく」は「女子高生がバンドを組む話」という、あまり内容を知らないがゆえのふんわりとしたプレゼンのせいか却下された。娘の提案した「桜蘭高校ホスト部」「ハイキュー!!」を、娘は既に一人で数話視聴済であったため、入念なプレゼンが行われ、その結果議長である息子の「ハイキュー観たい」の一言で、アニメ「ハイキュー!!」の視聴が始まった。

私には運動部系の部活のアレルギーがあり、そのため週刊少年ジャンプを定期購読していた時代にも、漫画「ハイキュー!!」は読んでいなかった。評判はいいし、面白いことも分かってはいた。それでも特にサッカー、バレー、バスケを題材としている漫画は避けていた。

それにはこういう経緯がある。

私には三歳年上の兄がいる。私とは正反対の性格で、幼少の頃からスポーツが得意であった。集めていた漫画も「キャプテン翼」「スラムダンク」「グラップラー刃牙」といった系統である。私の場合だと「ジョジョの奇妙な冒険」「ギャラリーフェイク」「高橋葉介、吾妻ひでお、坂田靖子などの短編集」となる。

小学校時代、兄が通っていた地域のサッカークラブに私も通っていた。しかし私はサッカーへの興味は全く持てず、上達するために熱心に練習したいとも思わなかった。兄が中学にあがる頃には行かなくなっていた。

兄は中学時代にバレーボール部に所属した。大阪府の選抜メンバーとして全国大会に出場もした。選抜チームでの練習中にコーチから殴られ鼓膜を破られた。チームの試合を観ながら、私はバレーボールを全く楽しんでいなかった。

中学時代、スラムダンクが流行っていた当時、私は兄と同じようにバレー部は選ばずバスケ部に入った。顧問と先輩の厳しさに嫌気が差したのか、私以外の一年生部員は全員夏休みに辞めた。私がいつまでも「人との横の繋がり」を持つことが苦手なのも、この頃の独りぼっちの経験と繋がっているのかもしれない。当時は私を置いて辞めていった同級生たちを恨んだものだが、今では「情熱を持たずに惰性で続けるくらいなら、その場所を抜けた方が良かった」と思っている。

当時の様子や部活への疑問などを昔書いた記事。

「体育館の端から端までビンタされ続けた先輩の話(部活全員参加について)」

https://note.com/dorobe56/n/n0974ab671eec

とはいっても、部活系漫画やアニメを全否定するわけではない。自分からは積極的に関わらない、というだけだ。実際「ハイキュー!!」アニメの出来はいいし、楽しんで観ている。子どもたちも別に「バレーやりたい!」と言ったりしているわけではない。私が考え過ぎなだけだ。

はずれの顧問や先輩に当たる確率は決して低くはない。私のように無駄な時間を過ごすくらいならまだいいが、後遺症の残る怪我を負ったり、最悪死に至ったりするほどの価値は部活にはないと思っている。

つまりこう考えた。文科系の部活で恋愛小説を書いてみよう、と。

*

部長の執筆速度が速すぎるために、キーボードが燃え上がりかけたので、慌てて消火する。それほどの情熱を込めて書き上げられたのはいつものようにBL小説だ。「私は私の興奮する物しか書かん」が口癖の彼女は、それを読まされる僕の気持ちなどを考えたことがないのだろう。どうして知的な眼鏡をかけて、いかにも文系です、文芸部部長です、の風貌から、おっさんどうしのえげつないパコンパコン話が生まれてくるのだろう。

「前回僕が提案した意見は取り入れてくれましたか? 美少年を出そうっていう」

「三文字書いたところで消去した」

「『美少年』の三文字?」

「いや『うんこ』ととりあえず書いたんだが、それはあんまりだなって」

「美少年関係なくないですか?」

「『ある魔女が死ぬまで』のアニメ化も決定した、新都社でも書いていた坂先生の執筆法の一つなんだ。『とりあえず「うんこ」と打つ。これではあんまりだ、ということで別の物を書きたくなる』」

「それはいい話ですけど、つまりは僕のアドバイスなんて聞く気がないってことですよね」

「なんだっけ、中年男性作家と中年男性作家志望者と中年男性編集者と中年男性編集者志望者による4Pから始まる純愛物語だっけ」

「そんな地獄みたいな提案は一言も言ってませんし、4Pから始まるならもう純愛ではないです」

「それより早く私の新作を読んで、もだえてくれたまえ」

「僕はBLに興味がないと何度言えば……」

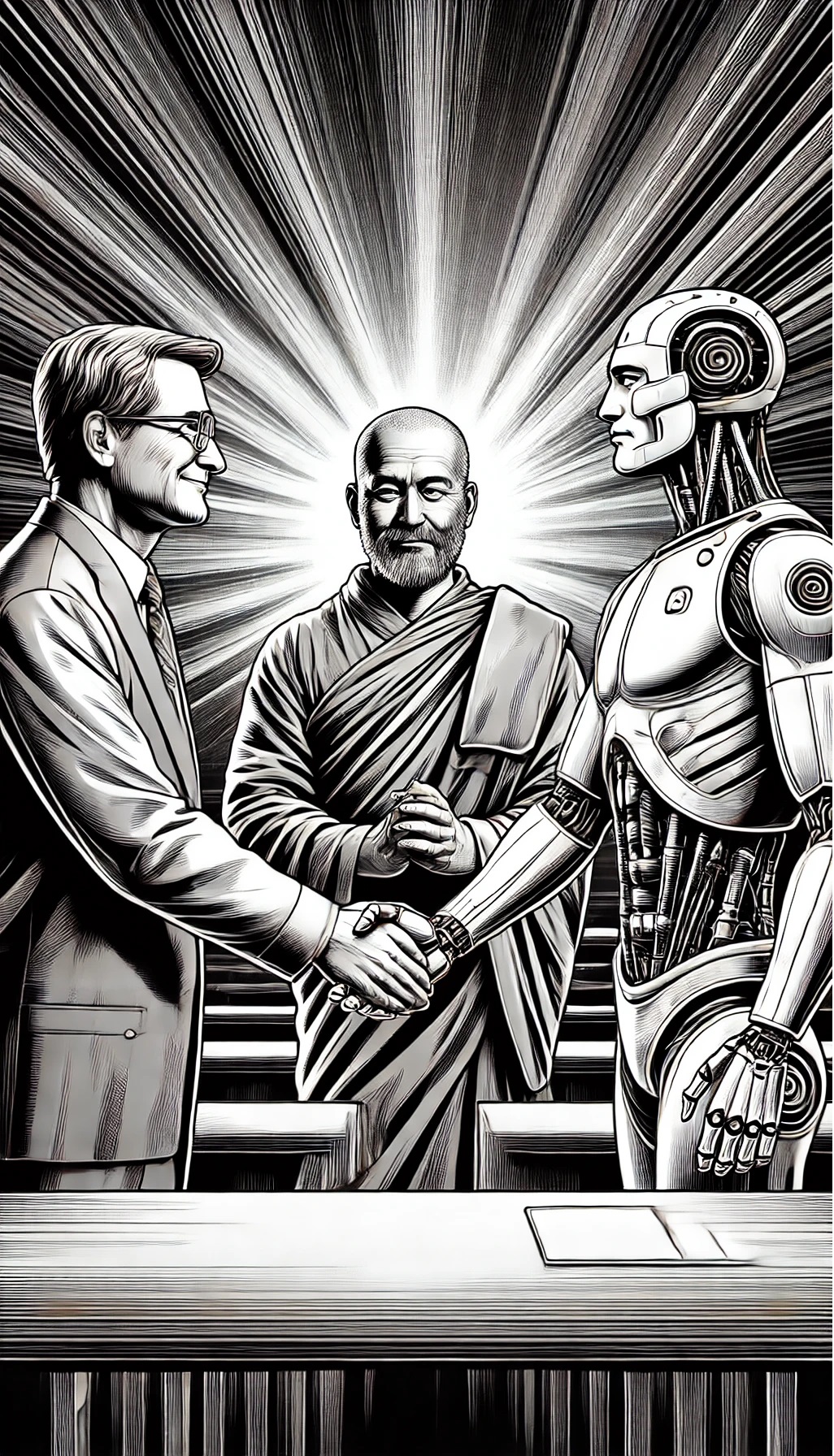

しかし部長の書く、中年男性教諭と中年男性修道士と中年男性サイボーグによる三角関係の話は、確かに面白いのだ。僕にその気はないのに、確かに興奮してしまうところはあるのだ。女性である部長の目の前でもだえるわけにはいかないが、しかしこれは変態プレイの一種ではないか。未成年でこんなことをしているのはまずいので、僕らは既に成人しているということにしておこう。卒業生が夜中に無断で高校の文芸部部室に入り込んで、部活ごっこをしているのだ、ということに。

そうだ。僕は本当は文芸部の高校生などではなく、「こんな青春を送ってみたかった」といい歳をして夢想している中年なのだ。だけど送れなかった青春時代を補う夢想は材料不足で、部員は二人きりだし、相方の部長はBL小説しか書かないのだ。僕は彼女に告白するための言葉を探す。「ずっと好きでした」でもなく「二人で合作しよう、恋愛小説を」も違う「僕の横で一生一緒に書いてくれないか」いや書きにくいわ。

「人の書いたものを読んでいる最中に、違うことを考え出すのは悪い癖だよ」

彼女の言葉で、僕は我に返る。小説の中では中年男性サイボーグが自分の身体に穴を増やして、中年男性教諭と中年男性修道士を同時に受け入れる展開になっている。こんな時に僕はどんな顔をしたらいいのだろう。彼女になんて感想を言えばいいのだろう。

「どういう脳みそをしていたらこんな発想が思いつくの?」

「見てみる?」そう言って彼女は自分の耳の後ろの髪を引っ張り、頭をパカッと開けた。強化ガラスに覆われた彼女の脳みそが見えた。

「ここだけはまだ生体だから大事に守ってるの。お医者さん以外で見せるのは君が初めてだよ」

やっぱりサイボーグだったんだな、と僕はなんだか安心する。強化ガラス越しに彼女の脳を撫でてみる。なんだかよしよししているみたいな構図だ。こんなことしていいのかな。彼女はそんな姿勢で新作の執筆を始めていた。とりあえず最初に「うんこ」と打つのが見えた。僕らは部活ごっこをすることで、いろんな秘密を共有するようになった。

夜中に学校を見回る教師の足音が聞こえてきたので彼女の執筆を止めさせた。今からノリノリで書こうとしていた彼女は、手を止められたことに腹を立てて、僕の腕に噛みついた。彼女と違って僕の身体は生身だから、血が流れたし、とても痛かった。彼女が暴れるのを止めようとすると、抱きしめるみたいな形になってしまった。

「ごめん、離そうか」僕は小声で彼女に囁いた。

答える代わりに彼女は、書きかけの原稿を少し書き換えた。

「うんこ」を「ううん、このままで」に書き換えた。

見回りの教師に見つかった僕らは警察に突き出された。

(了)

恋愛小説集「銀魂vs小島信夫(最終回)」

「ハイキューvsサイボーグ」