掘ーリーランド

第九掘「四面楚歌」

「そこまでにしな」

凛とした声が路地裏に響き渡る。

久坂、村井がそちらを振り返ると、そこには白ランを着込んだ連中が五人、こちらを睨みつけて立っていた。

あれは、隣の学区にある鳴亜(なるあ)高校の制服だ。

菊門高校の不良グループとは、何度も小競り合いを繰り返している。

その内の一人、頭にヘアバンドをした長身が一歩前に出てきた。

「鳴亜高の阿久根哲夫だ。 久しぶりだな、村井ィ、久坂ァ?」

「ああ? 誰だよ、テメェ。 覚えてねーなァ?」

村井が威嚇しながら返す。

その挑発に、阿久根は青筋を立てて村井の襟首を掴みにかかった。

そこに久坂が間に入って二人を遮る。

久坂の肩越しに、阿久根と村井は睨みあった。

「殺されてェのか、村井? 手負いの久坂と、武器使わなきゃ何も出来ねぇお前の二人で、五人相手に喧嘩になると思ってんのか?」

「記憶にも残らねーようなエキストラがでけぇ口叩いてんじゃねーぞ? で、誰だァお前?」

その台詞に激昂し、阿久根が殴りかかる。

しかし、そこに久坂が素早く反応し、二の腕で拳を受ける。

止めたところに、村井が改造モデルガンの銃口を向ける。

後ろで、鳴亜校生達が一斉に殴りかかる体勢に入った。

「……二ヶ月前の、駅前の噴水広場での喧嘩を覚えてるか?」

阿久根は言った。

「あ~~~、覚えてるような覚えてねーような」

「そん時、お前に頭を金属バットでフルスイングされた鳴亜校生がいる。 阿久根勲夫。 俺の弟だ。 弟は意識不明の重体で、二週間も意識が戻らなかった。 退院しても平衡感覚が戻らなくて、真っすぐ歩けねぇ」

「あ、そーなんだ。 ご愁傷様~」

「テメェだけは許さねぇ、二度と人前に出れねぇツラにして弟の前で土下座させてやる」

「やってみろよ、アナル高の大将さんよ」

村井が銃口の引き金に指をかけたその時だった。

意識の外にいたススムの回し蹴りが、村井の手を捉える。

ガキッという金属音と共に、モデルガンが宙を舞った。

「おうっ!?」

村井が戸惑うも一瞬、さらに続けて膝蹴りが脇腹に叩きこまれる。

一撃。 二撃。 三撃。

「ゲハッ!!」

村井の姿勢がくの字に折れたところで、村井の顎に向けてアッパーを一閃―――――

しかし、そこでススムは脇腹に妙な熱さを感じた。

急遽、バックステップで距離を取る。

宙を、血の滴が舞った。

くの字に折れた村井の体の下に、バタフライナイフが潜んでいた。

刃先がススムの脇腹をかすめていた。

バックステップを使っていなければ、さらに深く脇腹を抉っていたに違いない。

致命傷を与える事に躊躇を抱かない。

それが、久坂とは異なる村井の脅威だ。

その手際に阿久根が気を取られる一瞬の間隙に、久坂は動いていた。

阿久根を制していた二の腕を伸ばし、阿久根の顎に掌底を当て、そのまま突きの要領で阿久根を後ろに吹き飛ばした。

しかし、所詮は不意打ち。

見た目の派手さほどにダメージは無い。

阿久根が立ちあがるのを見計らって、久坂は構えを解いた。

「なぁ、阿久根。 ここは一旦預けてくれねぇか?」

久坂が言った。

「ンだと、コラ………」

「喧嘩が始まって時間が経ち過ぎてる。 いつ警察が来るか分かんねぇ。 こっちもうっかり光りモノ出しちまってるし、事情聴取になりゃ面倒な事になる。 弟の仇打ちてぇんだろ?」

「く……」

久坂の理論は、もっともだった。

阿久根をはじめとする鳴亜校生も一度怒気を抑え込む。

村井も、チ…と舌打ちをしながらバタフライナイフを仕舞い込んだ。

そうして、久坂と村井は撤収に入る。

去り際、久坂はススムの前に立つ。

「なぁ、堀」

「………何だ?」

久坂の意図が分からず、ススムは呟く。

「女の腐ったような奴だと思ってたが、お前、結構いい根性してやがんな」

「何だ、そりゃ……」

「次は、邪魔の入らねぇ所でサシで闘ろうぜ。 今度は容赦しねぇ」

久坂は口の端を緩めると、踵を返した。

「糞……」

ススムは自分のダメージを改めて確認する。

自分と久坂。

あのまま戦い続けていたらどうなっていたか。

最後のカウンターが決まったのは僥倖だ。

ススムにとって、これ以上ない好機に恵まれた一撃―――――しかし、それでさえ久坂を倒しきる事は出来なかった。

久坂は強い。 技術的にも体力的にも自分を上回っている。

正面から行っても勝ち目は薄いだろう。

それならば………策を弄するしかない。

自分が久坂に勝てる状況を作るしかないのだ。

「お前が、噂の『ヤンキー掘り』か?」

話しかけてきたのは、今しがた久坂達を襲撃した鳴亜校生の一人、阿久根哲夫だった。

「……だったら、何だ?」

「噂は聞いてるぜ。 お前、松野一派を一人一人潰して回ってるらしいな。 あの狂犬・江川と尾藤をこの街にいられなくしたとかよ?」

「……………」

「今だって、そのガタイであの久坂をいいとこまで追いつめてやがった。 大したタマだ。 そいつは空手か? キックボクシングか?」

「古武術だよ。 お前には関係ない」

「なぁ、『ヤンキー掘り』」

「あん?」

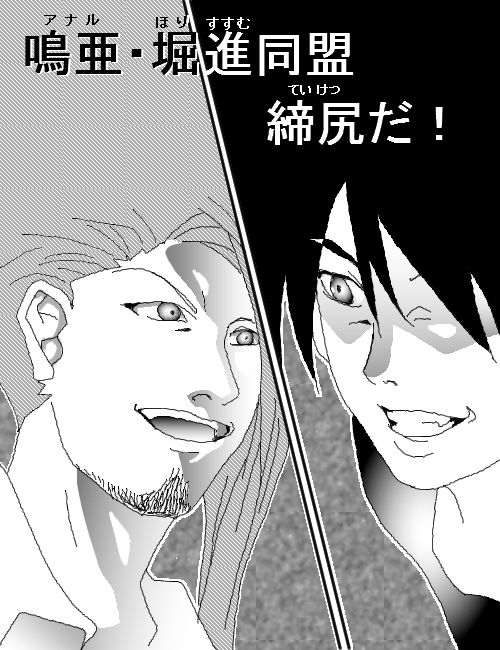

「ウチと―――――鳴亜と組まねぇか?」

阿久根は、顔色一つ変えずに言った。

「何だって?」

唐突な誘いに、ススムは当惑して尋ね返した。

「お前は強い。 そいつは間違いない。 菊門高校の松野派は、ここいら近辺の不良達にとっちゃ長らく鬼門だった。 尾藤と江川の狂犬コンビに、裸拳での喧嘩ならこの街で無敗の久坂、勝つ為ならリンチ・不意討ち何でもアリの村井、そしてそいつらを束ねる暴君・松野。 どいつも中学の頃から名の通ったワルばかりだ。 特に、村井と松野の二人は少年院行ってないのが不思議なぐらいの鬼畜野郎共だ。 敗けた暁にゃ漏れなく掘られるとあった日にゃ、半端な覚悟じゃ対峙出来ない。 そいつが誰も連中に手出ししない由縁だ。 ところが、そいつらにたった一人で対峙する大馬鹿野郎がいるって噂を耳にした――――――」

「…………」

「そいつがお前だ、『ヤンキー掘り』。 俄かにゃ信じられなかったが、そいつは不沈艦だった松野派の駒を次々に陥としていきやがった。 だが、それもまだ俺は半信半疑だった。 尾藤と江川の二人は、松野派の幹部の中でも末席だ。 不意打ちや数を駆使すれば何とかなる……だが久坂・村井クラスになるとそうは行かねぇ。 久坂はタイマンじゃ負け知らずだし、村井は常に取り巻きを連れてる上に武装してやがる。 二人とも、余所の学校ならトップ張れるだけの実力者だ…」

「――――――」

「ウチと組め、堀ススム。 一人で出来る事には限界がある。 今しがた、実感した筈だ。 一人一人なら相手に出来ても、二人以上で来られたら一たまりもないって事に」

「――――――いいだろう」

ススムは、逡巡の後に答える。

「英断だ、堀ススム。 ただ、一つだけ条件がある」

「何だ?」

「村井の始末は、俺に譲れ。 あいつにはさっき言った通り、弟の借りがある。 あいつの脳漿は俺がぶち撒けさせなきゃ気がすまねぇ」

「そいつも構わない。 俺の最終目的は松野だ。 他はただの瑣末に過ぎない」

「交渉、成立だな――――――」