何故今日という日を選んだのか、そのきっかけはわからない。

或いは確信したからだろうか。もう十分だと。今なら、確実に春木を落とせると。

とにかく私は決めたのだ。今夜、春木に想いを伝える。明日からの幸せな日々を思い、胸が熱くなった。

隣でオデンの補充をしている春木をそっと盗み見る。微かに鼻歌を歌いながら、てきぱきと作業をこなしている。機嫌は良さそうだ。

私は益々自信を深める。失敗する要素も、その予兆も全く無い。

「春木さんの家って、近くなんですよね」

勤務時間を終え、いつものように春木と職員通用口から一歩出たところで、私は訊いた。息が白く染まり、虚空へ溶け消える。もうすっかり冬だ。

「近く…なのかな。電車で二駅だけど」

近いじゃないですか、と笑ってから、静かに、ゆっくりと深呼吸。もちろん目の前の春木には気付かれないように。

「実は―――私、親と喧嘩しちゃって。今日は帰りたくないんです」

もちろん、実際は喧嘩などしていない。ただの口実だ。

春木がアパートで一人暮らしなのはすでに訊き出してある。強引にでも押しかけてしまえば、私の勝ちだ。

不思議なものでも見たように春木は目を瞬かせたが、不意に空を見上げ、何事か考え始めた。つられて私も空を見る。曇っているのか星は見えず、恐ろしく暗い灰色の空間が広がっているだけだった。

ふぅと一息ついてから、春木は私に向き直り、

「それはもしかしてアレかな。今夜は僕の家に泊めてほしいとか、そういうこと?」

あっけらかんと、春木は微笑みながら言った。

「…そういうことです」

駆け引きもなにもあったものではない。春木はどこまでも率直で、淡々としていた。ふと、こいつは誰かを愛したことがあるのだろうかと、不安になる。たとえ肉親が死んでも、きっとこいつはこの蒼く澄んだ湖面の如き態度を崩さない。そんな気がした。

困惑気味に笑みを浮かべながら、春木は迷っているようだった。しかし意を決したように一言「うん」と頷くと、

「泊めてもいいけどさ。一応親御さんには連絡してくれないかな。誘拐犯になっちゃうよ」

そんな理由で躊躇していたのだろうか。その上、つい今しがた親と喧嘩したと言ったのを、こいつは忘れているらしい。

軽い落胆を覚えながらも、私は携帯をバッグから取り出す。

私の心配をするような親ではないが、春木がその気になっている今、無闇に反発する意味はない。

手袋を脱ぎ、登録してある母の電話番号を呼び出す。母はすぐに出た。「友達の家に泊まる」その一言で、全て済んだ。気をつけるのよ、母はそう言ったが、何に対していっているのかは分からなかった。

春木のアパートは、いかにも学生御用達といった佇まいだった。二階建ての薄汚れた白い建物。一階の一番奥まったところが、春木の部屋らしい。

八畳のリビングにキッチンとバストイレ。綺麗に整頓された部屋が彼らしいと思った。

「適当なところに座って。お茶、淹れるから」

いつもと変わらない春木の優しく包み込むような心地よい声。そう、何も変わらない。緊張も、気負いも、何も無い。

些細な、しかしとてつもなく重大な違和感が私を包み込む。なにかおかしい。こんなはずではなかった。そんな理解不能の感覚。

それがどこから湧いてくるのか見当もつかないが、私はひどくとりみだした。ひたすらに、急激に焦燥がつのっていく。

このわけの分からない感情の昂ぶりを鎮めようと、私は彼の部屋を見渡す。何やら難しそうな背表紙が並んだ本棚が目に入る。そういえば、春木は大学で何を学んでいるのだったか。思い出せない。知らないのかもしれない。

この部屋で、春木はどんな生活を送っているのだろうか。自炊はするのだろうか。壁に立てかけてあるギターは、彼のものだろうか。いつもは何時に床に就き、何時に起きるのだろう。寝巻きはパジャマだろうか。ジャージかもしれない。今時珍しいあの旧式のワープロは、何に使うのだろう。大学のレポート作成だろうか。将来は何になりたいのだろう。夢とか、私には全く話してくれなかった。ただいつも微笑んでいた。私の話に優しく相槌を打ってくれていた。私はそれが嬉しくて、嬉しくて私は、私は―――

先程感じた微かな不安が、急速に増大していく。

部屋まで来てしまえば、全てが決まる。そう思っていた。今までだって、そういう事はあった。だから―――

戦慄が走る。私は私を、致命的なまでに勘違いしていた。

何故、私は春木に魅かれたのか。自問し、すぐに解を得る。

『私の17年の人生において、見たこともない毛色の男』だったからだ。こんな人間が存在していたのかと、感動すら覚えたからだ。

今まで?

そんな言葉に辟易していたからこそ、私は春木に恋したのではないか。前提を忘れていた。何を信じていたのだ、私は。春木も私を好きだなどと嘯いて、そんなもの、妄想以外のなにものでもないではないか。

でも―――春木の優しさだけは真実だと思う。いや、思いたかった。

「口に合うかわからないけど」

差し出されたコーヒーが柔らかく湯気を立てている。複雑に捻れ蠢く白い湯気が、ますます私の不安を加速させた。

春木が小さなテーブルを挟んで向かいに座る。ミルクと砂糖を勧められたが、とても手をつける気にはなれなかった。

指先が震えた。視界がぶれる。頭蓋に綿でも詰められたような、ひどい圧迫感。

訝しむように、春木が私を見ている。その顔からは、私を心配しているであろうこと以外、何も読み取れない。当然だった。何も知らないのだから、私は、春木を。

「どうかした?大丈夫?」

大丈夫です、なんでもありません。そう答えたかったが、声がでなかった。咽喉がひり付いて、息苦しい。

でも、それでも、何か言わなければならなかった。そうでなければ、泣き出してしまいそうだった。

落ち着け。何も、そう悲観することはないではないか。私は緊張しているだけだ。これは勝てる戦いなのだから。その確信が持てるまで、あれほど待ったではないか。思い出せ。こういうとき、どうするんだっけ?

そうだ、まずは目を瞑るのだ。そして両肩をあげながら、ゆっくりと深呼吸だ。肺が一杯になるまでたっぷり吸ってから、再びゆっくりと息を「春木さんが好きです」

思ってもみない言葉が出た。なんてことだろう、もっと順々に、確実なステップを踏まえた上で言うつもりだったのに。

急にこんな突拍子もないことを口にして、引かれやしないだろうか。

そう思っても、もはや止められなかった。誰かに発声器官を奪われ、悪戯されているようだった。

「すごく好きです。言葉じゃ上手に説明できないくらい。理由はわからないけど、好きなんです。ごめんなさい、急に、こんなこと」

面食らったように唖然とする春木を見て、失敗したと思った。驚愕と困惑。彼にとっては、まさに驚天動地の出来事だったのだろう。私が春木に恋していたことなど、予想だにしなかった。彼のどこか間抜けな表情がそれをありありと物語っていた。

私はあまりにも馬鹿だ、ちくしょう。

「春木さんが、好きです。大好きです」

それしか言えなかった。他の言葉を忘れてしまったみたいに。

春木は何も言わない。石像にでもなったように、微動だにしない。

圧縮されきった痛いほどの沈黙が、私を、春木を、空間そのものを支配する。

部屋は寒かったけれど、汗が一筋背中をつたった。口腔が渇き切って、舌が張り付いてしまっていた。

必死にそれを引き剥がし、唾液を探し求める。涙はこんなにも溢れそうなのに。どうして唾は出ないんだ。

舌先が、微かに湿った。それを手がかりに、唾液を掻き集める。

少し咳き込んだ。握り締めた私の拳が見えた。小刻みに震えていた。

「私じゃ、駄目ですか」

やっとのことで言った。途端に頬が熱を帯び、咽喉が収縮して再び息苦しくなる。熱病にでも魘されているようだった。

春木はまだ黙っている。俯いたまま、ぴくりとも動かない。

もう限界だった。

ねぇお願い。

何か言って。

お願い。

顔を上げて。

お願い。

私を見て。

そして、どうか、どうか―――

笑ってください。

いつものように。私の大好きなあの柔らかで、温かくて、春先の淡い陽光にたっぷりと当てたお布団みたいに優しい微笑みを私に、

「咲ちゃん」

溜息をつくように、春木が言った。

そのあまりにも沈んだトーンを前に、私は一瞬で理解した。

認めたくなかったけど、絶対にそんな事ありえないと思ってたけど、でもどうしようもなく、気付いてしまった。

これから私は―――拒絶されるのだと。

「ごめん、僕は…」

聞きたくなかった。こんな春木は見たくなかった。

今、私を拒む言葉を探している。できるだけ私を傷付けずに済むような、そんなとびきり優しくて残酷な言葉を。

耐えられるはずもなかった。目が、鼻が、咽喉が焼き切れそうなほどに熱くなる。それと反比例するように、頬は急速に冷めていった。指先から始まった震えは全身に感染し、今や私は裸で吹雪にでも曝されているかのごとく小刻みにがたがたと震えていた。

身体の冷たい部分と熱い部分が相互に干渉しているのだろうか。酷い眩暈がする。

目の奥で燃え滾っていた熱がそのまま滲み出るように瞼を濡らし、視界が歪み、冷たい頬を涙がつたった。

泣くなんて絶対したくなかったけど、あまりにも惨めだけど、堪え切れなかった。これ以上我慢したら発狂してしまいそうだった。

「な…」

なんで駄目なんですか。

また、声が出なくなった。でも、どうしても訊きたかった。

あんなに優しかったのに。私を見て、笑ってくれたのに。冗談で手を握ったら、握り返してくれたのに。頭を撫でてくれたのに。

なんで―――

「彼女いないって、言ってたじゃないですか!」

悲鳴だった。それは、的外れの非難だ。彼には謂れの無い誹謗中傷だ。

何を勘違いしていたんだろう、私は。独りで勝手に浮かれて、はしゃいで、その挙句がこれか。

信じがたいほどの自意識過剰。あまりにも滑稽で、笑う気にもなれない。

手元にナイフがあったら間違いなく、大喜びで自らの咽喉に突き立てていたことだろう。

「彼女は、いないよ」

絞り出すように、春木が言う。

それはつまり、私に魅力がなかったと、取るに足らない存在だったと、そういうことなのだろうか。

春木は俯いたままで、その顔は垂れた前髪に隠れて見えなかった。

いよいよ頭が熱をもって、くらくらした。吐きそうだった。

「どうすれば、あなたに好きになってもらえますか」

自分でも気味が悪いくらいに必死だった。全身の感覚は神経に断層でもできてしまったように限りなく茫洋としていて、もはや何を口走っているのかもよくわからなかった。

私は今、とてつもなく醜い顔をしているのだと思う。

「なんでもします。春木さんが好きなんです。好きなんです。どうしようもないんです。気持ちが、破裂しそうで…」

いっそ殺して欲しかった。そうでもしなければ、大好きなこの人の前で、いつまでも醜態を晒し続けそうだった。

「お願いします、お願いします、お願いします…」

何をやっているんだろう、私は。

「ごめん、咲ちゃん。僕には、恋人がいるんだ」

何を言っているんだろう、彼は。

恋人だって―――?

さっき「いない」とその口で言ったばかりじゃないか。この上、嘘まで吐かれなければならないのか。

「恋人っていうのは、つまり、その―――」

春木さん、どうか、もうやめてください。お願いします。

「僕には、彼氏がいるんだ」

結局、春木は一度も顔を上げなかった。終始、床を見つめていた。

ああ、それにしても―――

冗談だろう?

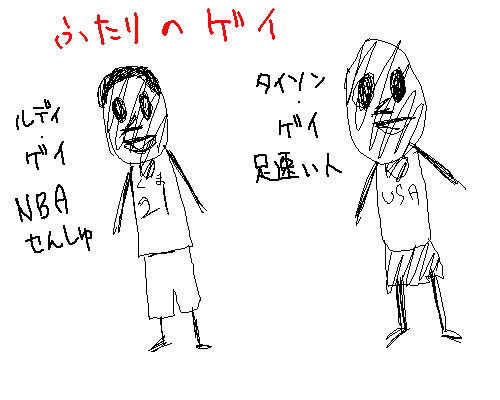

春木晃平は、ゲイだった。

とろぴかる☆ふるーちぇ

だいにわ 「ドキッ☆ 乙女の告白ラブラブ大作戦!?」