物憂いプロトコル

わかめそば、ラジアン、地下室のようなところ

割とぱりっとした朝だった。

白い器に琥珀色の液体がたまっていて、その中央に「ずどん」という風に濃い緑色の物が積もっている。

それらは結構な熱量を持っているらしく、上空の空気を滲ませて私の視界を遮った。

手前に置かれた青い箸で濃い緑色をどけてみると、灰色の麺が息苦しそうに沈んでいた。

白い器に守られた世界は、十二月の耳が落ちそうなほどの寒さとは永久に無縁で、幸せそうに暑苦しかった。

私はセイウチと白熊のことを考えながら、そんな幸せなわかめとネギと麺を食べた。

こうして私は熱量を体に蓄え、生きている。

小さい頃から、食べたくないものを避け、食べたいものだけ適当に選んで食べていた。

だけど私はこうして生きている。

ご飯の代わりにパンを食べていても、魚の代わりに肉を食べていても、結局私は生きているだろう。

何でもいいのだ。

これだけ適当に食べても生きていられるなら、食べなくても生きていられるのではないか、と私は疑う。

今日も、有り難味の薄い食事だった。

玄関のドアを開けると、やはりレモンのように冴え返った空気だった。

私が毎朝乗る自転車は今日もそこにあって、いつものようにちゃんと鍵がかかっていた。

自転車は鈍く銀色で、寒さに強そうで暑さに弱そうだった。

自転車の鍵を開けるとき、たまに自転車に噛み付かれないか不安になる事がある。

特に冬はそう思う事が多い。

特に朝はそう思う事が多い。

私は自転車に跨りながら、寒かったので自分の体を循環する血液のことを考えた。

そして、海岸に置き去りにされて錆だらけになった車のことを考えた。

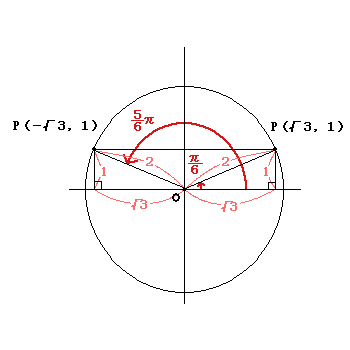

そして、三角関数のことを考えた。

そして、薄暗い地下室のようなところに並べられた猫の尻尾のことを考えた。

最近になって、尻尾を鈍くちぎられた猫をたびたび見かけるようになった。

世界の猫に対して、猫の尻尾が不足しているようだ。

尻尾のちぎれた猫を見るたび、私は新しい尻尾を買って与えたくなる。

あるいは猫がそれを望んでいなくても、いま流行の、いらない機能がごちゃごちゃついた新しい尻尾をつけてあげたくなる。

自転車のタイヤが小石を踏んで、「ぶぎゅるんっ」と音を立てた。

私は銀色の自転車に乗って、紺色の制服を着て、冷たいコンクリートの上を走っている。

目的は何かと言うと、地元の、あまり偏差値の高くない高校にたどり着くためだ。

来年からは、地元のあまり偏差値の高くない私立大学に通うことになっている。

とりあえず今のところは、そう決まっている。

目的は何だ?

段差を越える度に、自転車のハンドルについたベルが「りん」と音を立てた。

りん。