美少女70万人vsタクヤ

第十八話@摩訶(マーベラス)

第十八話「マーベラス」

俺――いや、僕。まぁ、タクヤっていうんだけど、正直なんなのこれって感じだ。

今思えば、街に出たときの風変わりな匂いが、全ての異常を知らせていたように思う。

親父兼、亜夕花の説明は本当だったというわけだ。

見渡す限りの女、女……。

それも取り立てて美少女ばかりが目につく。

「タクヤ、何処見てるの! 私を見ていてくれないとダメなんだから」

わかっております。けど……。

すれ違うのも美少女。

コンビニで会話しているのも美少女。

行き交う車を運転しているのも全て美少女たちだ。

目まぐるしいほど女性に溢れたこの街は、どこからどうみても不可思議だった。

鈴音が横でべったりと僕の腕を絡めているからか、不思議とそれを冷静に見ていられる自分がいる。

しかし、これを考えたヤツは、よほどの倒錯者としか思えない。

ましてや、自分などと――。

「ん、タクヤぁ、ほらッ、学校に着きました!」

「ん、あ、ありがとう」

思わずお礼を述べてしまうほどに僕は呆然としていた。

何故かナミがさっと僕の鞄を持った。

「?」

「靴を脱いで」

「ああ」

その意図を理解した僕はすぐに靴を脱いで下駄箱へ放り込む。

僕の鞄を返して貰うと、鈴音は眉をしかめて自分の下駄箱へ行くナミの後へ続いた。

廊下を歩いていると見知らぬ少女達が奇異の眼差しというか、

敵意のような目を向けて、僕らを睥睨していった。

「仕方ないよ、私たち、この街で唯一の『恋人』だもの」

鈴音があらぬことを言い出した!

「ま、待ってよ鈴音さん。僕らはそういう関係じゃないはずだ」

きゅっときつく絡められる腕。

ナミに助けを視線で求めるが、ナミは俯き加減で僕を見ていなかった。

「ど、どうなって……」

辺りを見回すと、少女達が足取りを止めて睨んでいた。

俺――いや、僕。まぁ、タクヤっていうんだけど、正直なんなのこれって感じだ。

今思えば、街に出たときの風変わりな匂いが、全ての異常を知らせていたように思う。

親父兼、亜夕花の説明は本当だったというわけだ。

見渡す限りの女、女……。

それも取り立てて美少女ばかりが目につく。

「タクヤ、何処見てるの! 私を見ていてくれないとダメなんだから」

わかっております。けど……。

すれ違うのも美少女。

コンビニで会話しているのも美少女。

行き交う車を運転しているのも全て美少女たちだ。

目まぐるしいほど女性に溢れたこの街は、どこからどうみても不可思議だった。

鈴音が横でべったりと僕の腕を絡めているからか、不思議とそれを冷静に見ていられる自分がいる。

しかし、これを考えたヤツは、よほどの倒錯者としか思えない。

ましてや、自分などと――。

「ん、タクヤぁ、ほらッ、学校に着きました!」

「ん、あ、ありがとう」

思わずお礼を述べてしまうほどに僕は呆然としていた。

何故かナミがさっと僕の鞄を持った。

「?」

「靴を脱いで」

「ああ」

その意図を理解した僕はすぐに靴を脱いで下駄箱へ放り込む。

僕の鞄を返して貰うと、鈴音は眉をしかめて自分の下駄箱へ行くナミの後へ続いた。

廊下を歩いていると見知らぬ少女達が奇異の眼差しというか、

敵意のような目を向けて、僕らを睥睨していった。

「仕方ないよ、私たち、この街で唯一の『恋人』だもの」

鈴音があらぬことを言い出した!

「ま、待ってよ鈴音さん。僕らはそういう関係じゃないはずだ」

きゅっときつく絡められる腕。

ナミに助けを視線で求めるが、ナミは俯き加減で僕を見ていなかった。

「ど、どうなって……」

辺りを見回すと、少女達が足取りを止めて睨んでいた。

もちろんその視線は僕に集まる。

そして忘れていたのが、僕ら三人は休学扱いであったということだ。

六月の始め、僕たちの噂は少なからず立っていたようだった……。

職員室から教室へ行くと、既に授業は始まっており、特に取り立てて注目されはしなかった。

しかし、ここにイレギュラーな存在がいた。

「この問題を……んん? ナミくん? そういえばさっきからずっとそっちを見ているね。

そっちを見たいのならこの問題を解きなさい」

ナミは一度も黒板を見ていない。

振り返ると、ナミの視線は僕の背中にあった。

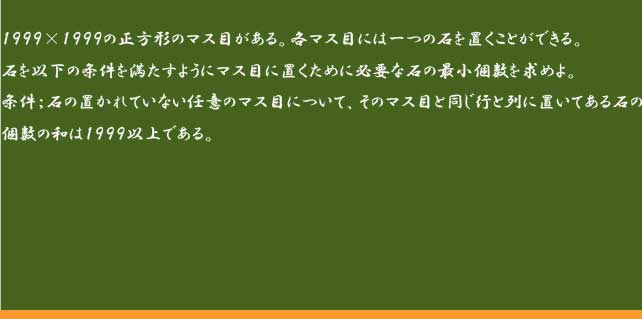

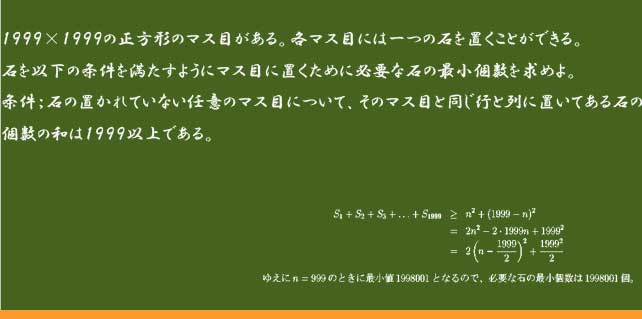

問題とは、先ほど先生が授業の終わりに余興として出題したものだ。つまりは意地の悪い難問である。

すらりと音もなく立ち上がると、ナミは黒板まで歩く。

問題を一瞥し、ノータイムで式を書き綴っていく。

とんとん――。

「出来ました」

ざわり、と教室が沸いた。

レベルはどこぞの数学大会のようなものだ。

僕は慌ててフォローを飛ばした。

「せ、先生! 僕もそれと同じ問題を見たことがあります」

教室で唯一の男子生徒。

僕の一言が教室を静寂に戻した。

「そ、そうだったの? この問題は市販のテキストだから知ってる人がいてもおかしくなかったかもね」

同様の色は隠せていない美女教師が、目を白黒させながら渡りに船という感じで威厳を保守した。

キーンコーン……。

話しがこじれる前にチャイムに救われた数学教師はいそいそと教室を後にした。

僕はナミの方へ向かって行って、言った。

「ナミ、だめだよ……俺の方ばっかり見て居たら」

「どうして?」

子供のような目で僕を見上げるナミ。だめだ、勝てそうにない。

「う……くっ……」

僕の邪道スネークがその姿にいきり立つ。

ただでさえ若い娘の匂いが充満するこの部屋では、一度起き上がるとなかなかに収束が困難であった。

「タ~クヤ!」

鈴音が後ろから抱きつく。

一瞬、教室の空気がぴりっとしたが、それは気のせいだろう。

「な、何だい。鈴音さん」

肥沃な乳房……はないが、申し訳程度の乳房が僕の背中に押しつけられる。

「だめって、言ったでしょ。私を見ていてくれないと♪」

どこか凄味を帯びた声色で、鈴音の声が僕の耳に響いた。

「は、はい」

教室の空気は如実に痛いものに変わった。

無理もない。ここは男子一人VS女子軍団。僕の容姿がどうであれ、

イチャイチャしている男女がたった一組で生存して良い場所ではない。

「鈴音さん、お願いだから離れて……」

「はい、離れたよ」

そういうと鈴音の腕は僕の腕に巻き付いた。

何だ、恋人か。

「って、違う違う。距離を置いてってことだ」

しぶしぶ距離を置く鈴音、とそこに一人の女子生徒が近寄ってきた。

「ちょっといい」

横柄な態度で取り巻きの女子を従えるその姿は、さながらボス猿のようなちんけな凄味を帯びていた。

猿と言っても、実際は目のくりっとした美少女であるだけに始末が悪いが……。

「なに?」

あからさまな敵意に鈴音がすぐさま反応する。

「あなた達、朝陽さんと、タクヤ君ね。復学早々もう少し穏やかにできないの?

教室でそんなことされると迷惑だわ」

みんなもそうよね? と後ろを振り返ると、彼女の訴えに少なからず首を縦に振る少女達。

「あら、それは嫉妬? それとも僻み? あなた達だって充分うるさいわよ。

生理用のナプキン貸してだとか、コロンがどうだとか」

明らかな売り言葉に女子生徒も顔を赤くする。

「何よ、自分だけ男一人つけたくらいで偉そうに。

そんなにイチャイチャしていたいなら勝手にすればいいわ。ただし、後で痛い目みても知らないわよ」

鼻を鳴らすと女生徒は踵を返した。

「豚みたいな男でも見つかるといいわね」

鈴音はここぞとばかりにトドメの一言をさした。

すると彼女は振り返って鈴音に掴みかかろうと腕を上げる。

「待った」

僕は彼女が不意に繰り出した腕を片手にしっかりと抑えていた。

「そこまでだよ、二人とも。鈴音も言いすぎだ、僕はクラスのみんなと仲良くしたい。

事実うるさくしていたのは僕らなんだから、素直に謝ろう。

それが出来ないなら僕の周りに寄りつかないでくれ」

「ごめんなさい、タクヤ」

「僕じゃない。彼女に謝るんだ」

掴んだ手を開放すると、二人は面と向かう形になり、鈴音はしぶしぶ頭を下げた。

「えっと……」

「滝川です。滝川綾女」

「綾女さん、ごめんね。次からはちゃんと気を付けるから、あんまり怖いことはいわないでほしいな。

せっかくの可愛い顔が台無しだよ」

さっと綾女の顔が朱に染まった。しかし、すぐに踵を返してわからなくなった。

後に彼女が学級委員長だと知るのはすぐ後での事だった。

「行方不明者?」

帰宅を終えたところで、亜夕花から最近起きている出来事にかなりの数の失踪事件、

行方不明者が出ているということを伝えられた。

「そうだ。しかも、お前達の通っている学校が一番始めだな。時期としては一ヶ月ほど前か、

それからは各区画で次々と失踪事件が相次いでいるようだな」

聞けばこの事実は公になっていないという。

教室の空気がどこか張り詰めたものであったのも、こんな事件を知っていれば自然と道理に適う。

「みんなに悪いことしたな……」

中には友達や親友を失った生徒がいたかもしれない。

そう思うと、あのはしゃぎぶりは些か癇に障ったに違いないと思えてくるのだ。

そして僕はこの事件が、どうも自分と関係がありそうに思えてくるのであった。