すっかり秋めいて来まして、寒さも増してきましたネ。

今はまだ紅葉が盛りだし、秋刀魚だ柿だ松茸だと旬のものもたくさんで、楽しい時期ですが、あれこれと楽しむうちに気づけばもうすぐに冬になってしまいます。

今年は暖冬だそうですが、何、天気予報なんてアテにはなりません。

いざ冬入りしてみると、冗談みたいな寒さで、毎日のように雪が降る、なんてことがないとも限りません。

雪といえば、欠かせないものが、そう、雪見大福ですね。(前置きがちょっと強引だったかナ)

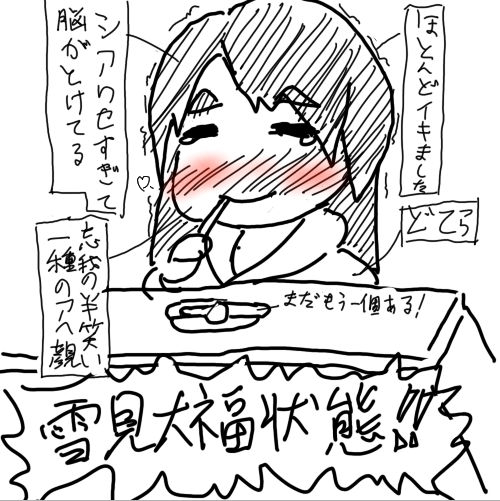

というわけで今回は雪見大福の話である。

何を隠そうわたしことへーちょ(美少女)は大の雪見大福好きである。ユキミダイフカーなのである。

雪見大福の見た目は、至って地味だ。

白いもち皮に、白いアイス。

切断面を見ただけでは、何かの間違いかと思うほど変化に乏しい。まるで一面の雪景色を見ているようで、そういう意味では名は体をあらわすと言えなくもない。

しかし、やはり地味だ。

普通の何の飾りもない大福でも、もちとアンコという白と黒のコントラストがあり、どこかシックにすら見える。

豆大福なら、それに加えてたくさんの豆が存在を主張している。

いちご大福にいたっては、丸ごと一個のいちごのある風景が和菓子と洋菓子の境界を揺さぶってすらいる。

だが雪見大福の実力は、その見た目からは到底計り知れないものがある。

一つ食べるごとに、わたしの頭の中を「はっぴぃ」にする。たかがもちでアイスをくるんだだけのものが、これほどとは、とうならせられる。

だからこんなわたしが、ある雪の降りしきる冬の夜、窓の向こうに透き通るような寒さを見ながら、アァ明日も冷えそうだ、などと呟くときに、こたつの上にあって欲しいものは、みかんでも鍋でもお汁粉でもなく、雪見大福。他の食べ物ではだめ。絶対に、雪見大福。

こたつの暖かさを足に感じながら、目の前には雪見大福のあの二連になった赤いパッケージ。

冷凍庫から取り出してすぐは石のように硬かったけど、部屋の温もりに少しずつほだされて、今まさに食べごろ。

「ではでは……」なんて呟きながら、二連パッケージの片側だけをぺりりとめくる。

この時、同時に両方めくっては、いけない。

必ず片方ずつめくること。

これは全日本雪見大福協会発行の改訂版公式作法教書に定められている作法だ。

さて、今や目の前には、あの赤い蓋の取り払われた、真っ白な雪見大福が一つ。もう片方は、あとのお楽しみ。

「さてさて……」なんて呟きながら、緑のプラ楊枝を手に取り、真っ白なお肌にぷすりと差し込む。

こうして突き刺した時に、もち皮の破れ目から少しアイスの溶けたのが染み出すくらいが食べごろの温度とされている。

意外に軽い雪見大福ちゃんを持ち上げてしげしげと眺めてみる。

丸いナ。

白いナ。

なんだか卑猥だナ(そうでもないか)。

真っ白な肢体を存分に鑑賞してから、口へ運ぶ。

そうして気づくのだが、雪見大福の厚さというのは、ちょうど自然に口を開いたくらいの厚さになっている。

製作者の細やかな配慮に関心しつつ、あむっ、と歯を立てる。

まず、ふかふかもちもちの皮に歯が当たる。

中に氷点のアイスクリームを包んでいるのだから、皮の温度もかなり低いはずなのに、なぜだか温かくすら感じる不思議。これを雪見大福七不思議のひとつに数えたい。他の六不思議は募集中。

雪見大福は、このように歯がすぐには冷たいアイスに行きつかない。ワンクッションあるのだ。

そこが、いい。

普通のアイスなら、例えばガリガリ君なら、歯は何の事前準備もなしにいきなり氷点下のアイスに突き当たる。

それまで口中というぬるま湯環境にいた前歯さんにとって、突然アイスに取り掛かるというのは、準備運動なしで百メートル走を走るようなものなのだ。

その前歯さんの気持ちを考慮して、ちゃんと準備の時間を設ける親切。

雪見大福は親切のアイスだ。

とはいえ、雪見大福だけでなく、シューアイスやアイスモナカもこうした親切を持ってはいる。だが、これらと雪見大福が決定的に異なるのは、雪見大福の皮はそれだけで主役を張る実力のあるもちさんだというところだ。

シュー皮やモナカ皮だけでは、おやつにはならない。

そんなおやつをお母さんが食卓に出したら、子供は泣き、大人は怒り、一触即発、阿鼻叫喚、一家離散の憂き目にあうこと確実である。

それに対してもちはそれだけでもおやつになる。

それだけの実力者たるもちさんを、雪見大福は贅沢にも皮という脇役に起用しているのだ。

アクション映画のエキストラにシュワルツェネッガーとスタローンとブルースウィリスを使うようなものだ。

なんという豪奢。

なんという豪気。

雪見大福は贅沢のアイスだ。

そうして十分に準備をした前歯さんは、満を持して本尊たるアイスに取り掛かる。

ひえひえのアイスにずぶずぶと歯がめり込み、もち皮が負けじと伸びて、その伸びを感じながら口から離していくと、あるところで皮はぷつんと切れる。

雪見大福の皮は、いつでもちょうどいいところで切れる。

決して「おもちうにょーん」にはならない。

そうして切り離された一片が口の中に落ち、舌の上に「ひえひえ」が、顎の裏には「もちもち」が、それぞれ当たる。

この不思議な感覚。

舌の上は冷たいのに、顎の裏はそうでもない。口の中でひっくり返してみると、今度は逆になる。舌が「もちもち」で、顎が「ひえひえ」。

なんか変な感じ。

この感覚は思わず「うふふ」と笑みがこぼれるほど面白いものだが、いつまでも楽しんでいるわけにはいかない。

口の中でアイスクリーム部分は刻一刻と溶けていっている。

慌ててかみ締めると、「ひえひえ」と「もちもち」が混ざり合って、「ひえもち」というか、「もちひえ」というか、どんどんと両者の境はわからなくなっていって、アイスクリーム部分は溶けていき、もち部分は噛みくだかれて、口の中には渾然一体となった「もちもちひえひえ」の感覚と、アイスのミルキーな甘さが一杯に広がって……

あーっ、幸せ。

アイスを摂取したことで少し冷えた身体を、改めてこたつに深くもぐりこませながら、一口、また一口。

そのうちに最初の一つはなくなって、今度はいささかぞんざいにもうひとつの蓋を外してぶすりとひとつ。

雪見大福の二つ目の最後の一口は、わびしい。

これきりでお別れというのが、名残惜しい。のみならず、切なくすらなる。

でも、ぱくり。

空になった二連パッケージを片付けて、ああ、もっと食べたい、でも、太っちゃう、けどもっと食べたい、あーっ。

なんてことを考えながら、こたつに潜り直すと、その温かさにいつか意識はぼんやりうとうとしていって……。

そういう冬が、わたしは大好きだ。

最後に、いくらたくさん食べたいからと言って、大箱入りのものはおすすめしない。

雪見大福は、あの一口二口では食べきれない大きさが肝なのだ。

小さいサイズの大箱入りのをひょいひょい食べても、なぜかうまくもなんともない。不思議である。

そうだ、これも雪見大福七不思議にいれとこう。

週刊!へーちょ主義

雪見大福の幸せ