リレー小説

第一話 しょぼん太の変態とまぽんのうんこ

僕の名前はショボン太。

職業はニート。

趣味はゲームとオナニー。

もう三年も外に出ていない、生粋の引き篭もりである

職業はニート。

趣味はゲームとオナニー。

もう三年も外に出ていない、生粋の引き篭もりである

しかし、イケ面だ。

でも友達は誰もいない。

ある日、僕がいつもの様に部屋の鍵を閉めて、PCの幼女画像でオナニーしようとしていると、メールが届いた知らせが画面に出た。

差出人は「mapon」となっている。ちらっと内容を確認してみるが、どうやら迷惑メール、宣伝メールの類でも無さそうだ。

しかし、自慢ではないが僕には友達は一人も居ない。一体誰が何の為に、メールを?

そもそもどうして僕のメールアドレスを知っているのだろう? ハッカーか何かだろうか?

色々疑問はつきなかったが、ともあれ、僕はそのメールを開いてみる事にした。

ウイルスに感染した

それはPCのウィルスなんかじゃない。

リアルな、人体に影響するウィルスだった。

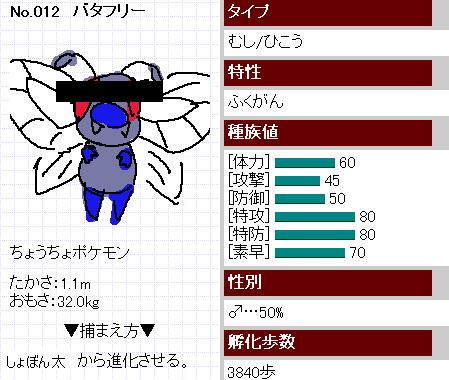

しょぼん太はバタフリーに進化した。

1、名前・以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :06/06/18 19:31:07 ID:tanaka

明日は僕の誕生日なんだ!!

2、名前・以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :06/06/18 19:33:18 ID:1TashIro

>>1

おめでとう!!

「く、現実逃避してネット掲示板に書き込んでる場合じゃないんだろ!」

ウィルスに感染し、人外の生命体バタフリー

に進化してしまったしょぼん太は、荒々しくキーボードを叩いた。

「元に戻らないと…このままじゃ僕の大好きなオナニーができない…っ!」

「元に戻らないと…このままじゃ僕の大好きなオナニーができない…っ!」

とりあえず、ショボン太は冷静になってまず何をすべきか考えた

「そういや、朝から何も食べてないや・・・」

と言ってショボン太はキッチンへ向かう

しかし、ここでショボン太はある重大な事に気づく

「今の俺には火属性のものはこうかばつぐんだ・・!!」

「てか、この手で料理はムリポ」

しょぼん太は死んだ。

しかし!!!

しかし!!!

強靭な肉体が強制的にしょぼん太を蘇らせた。

逆により強くなった。

逆により強くなった。

ショボン太はその日、三年ぶりに本物の日光のもとに足を踏み出した。

周囲を見渡す。

ショボン太が引きこもりをはじめたあの日から経過した時間はまるで数日のように思えていた。

しかし時間は確実に、めまぐるしく動いていた。

三年前とはまるで違う世界。ショボン太の目には何もかもが新鮮にも写ったが、逆に見知らぬ土地に踏み入れたような不安感をも伴った。

「これが・・・僕の街なのか・・・」

夕日に照らし出され、新宿の都心部が揺らいで見えるのがショボン太の目に取れた。

ショボン太は何かに導かれるようにして新宿都心部という名の巨大なビル郡へと歩みを進めていった。

周囲を見渡す。

ショボン太が引きこもりをはじめたあの日から経過した時間はまるで数日のように思えていた。

しかし時間は確実に、めまぐるしく動いていた。

三年前とはまるで違う世界。ショボン太の目には何もかもが新鮮にも写ったが、逆に見知らぬ土地に踏み入れたような不安感をも伴った。

「これが・・・僕の街なのか・・・」

夕日に照らし出され、新宿の都心部が揺らいで見えるのがショボン太の目に取れた。

ショボン太は何かに導かれるようにして新宿都心部という名の巨大なビル郡へと歩みを進めていった。

ビルの中には、少女が一人たたずんでいた。

少女はしょぼん太を見て、ずささっと後さずった。

「な、なんでこんな所に……バタフリーがいるの!?」

死に掛けて忘れていたが、しょぼん太はウィルスにより、異形の姿をした生命体、バタフリーになっていたのだ。

「な、なんでこんな所に……バタフリーがいるの!?」

死に掛けて忘れていたが、しょぼん太はウィルスにより、異形の姿をした生命体、バタフリーになっていたのだ。

気が付けば、しょぼん太の見る世界を染める赤。

西方の稜線をにじませる大きな夕日が、しょぼん太に最後の微笑を送っている。

その微笑に剣呑な反応しか出来ない。

てらてらと、鈍い鈍い胡乱なぬめり。

夕刻の紅のなか、ひときわ沈む闇。

肉。

肉塊。

少女であったもの。

ウィルスにかかりバタフリーとなったショボン太は、たまらず少女に襲い掛かり、

その柔肌、薄く化粧した顔、紅潮した頬、つぼみのような唇、

その全てを余すところなく、貪ったのだ。

優しい愛撫のつもりだった。

しかしバタフリーとなったショボン太の手は、少女の身体をいとも容易く切り裂き、

甘い接吻は、細い手足をぐずぐずと噛み千切った。

ショボン太は姿だけでなく、もはや心までもが一個の獣。ポケモンであった。

「ショボン太くん…」

少女のふいな呼び声が、嗚咽とも嬌声とも取れる断末魔の中、それまで獣であった彼を引き戻す。

だがもう遅い。

その掻き抱く手を休めたときには、狂い求める唇を止めたときには…

ショボン太が人としての理性を取り戻したときには、

少女はすでに肉塊となり血の海に沈み、絶命していたのだ。

クラスメイト?

逡巡するショボン太のけだものの脳には、晴れぬ霧がかかり思考を阻害した。

彼女がクラスメイトだったのかどうか、どうしても思い出せぬ。

やがては自分の名前すら失念し、サトシに使役されるだけの、あわれなただのポケモンと成り果てるのだろう。

だが、もはやそこまで想像力も働かなくなっている。恐怖すらない。

「ボクは…」

しょぼん太は、少女の返り血を吸った気味の悪い構造の粗雑な指で、いまや肉塊と成り果てたものが

最期の最期まで握り締めていたものを、そっと、すくい上げた。

「きっと…人ではなくなるんだ…それなら…最後くらい、人としての終わりくらい…」

少女の握り締めていた銀色のロケット。

少女が家族と撮った写真の入った、銀色のロケット。

彼女が最期までしがみついていた、彼女のもっとも大切なもの。

それを見つめながら、しょぼん太は呟く。

「人でありたい…」

複眼からは一滴の涙すらも流れることはなかったが、

しょぼん太の心の奥でゆれる、人としての最後の尊厳が、

彼女の形見を家族へ返すことを誓わせていた。

西方の稜線をにじませる大きな夕日が、しょぼん太に最後の微笑を送っている。

その微笑に剣呑な反応しか出来ない。

てらてらと、鈍い鈍い胡乱なぬめり。

夕刻の紅のなか、ひときわ沈む闇。

肉。

肉塊。

少女であったもの。

ウィルスにかかりバタフリーとなったショボン太は、たまらず少女に襲い掛かり、

その柔肌、薄く化粧した顔、紅潮した頬、つぼみのような唇、

その全てを余すところなく、貪ったのだ。

優しい愛撫のつもりだった。

しかしバタフリーとなったショボン太の手は、少女の身体をいとも容易く切り裂き、

甘い接吻は、細い手足をぐずぐずと噛み千切った。

ショボン太は姿だけでなく、もはや心までもが一個の獣。ポケモンであった。

「ショボン太くん…」

少女のふいな呼び声が、嗚咽とも嬌声とも取れる断末魔の中、それまで獣であった彼を引き戻す。

だがもう遅い。

その掻き抱く手を休めたときには、狂い求める唇を止めたときには…

ショボン太が人としての理性を取り戻したときには、

少女はすでに肉塊となり血の海に沈み、絶命していたのだ。

クラスメイト?

逡巡するショボン太のけだものの脳には、晴れぬ霧がかかり思考を阻害した。

彼女がクラスメイトだったのかどうか、どうしても思い出せぬ。

やがては自分の名前すら失念し、サトシに使役されるだけの、あわれなただのポケモンと成り果てるのだろう。

だが、もはやそこまで想像力も働かなくなっている。恐怖すらない。

「ボクは…」

しょぼん太は、少女の返り血を吸った気味の悪い構造の粗雑な指で、いまや肉塊と成り果てたものが

最期の最期まで握り締めていたものを、そっと、すくい上げた。

「きっと…人ではなくなるんだ…それなら…最後くらい、人としての終わりくらい…」

少女の握り締めていた銀色のロケット。

少女が家族と撮った写真の入った、銀色のロケット。

彼女が最期までしがみついていた、彼女のもっとも大切なもの。

それを見つめながら、しょぼん太は呟く。

「人でありたい…」

複眼からは一滴の涙すらも流れることはなかったが、

しょぼん太の心の奥でゆれる、人としての最後の尊厳が、

彼女の形見を家族へ返すことを誓わせていた。

「す、凄いものを見てしまったぽん……」

化け物――としか見えないそれ、が、少女を惨殺する様を見守っていたまぽんは、ごくりと息をのんだ。。

この、キモイ容姿の男の名前は、まぽん。48歳、童貞、高卒ニート、趣味はストーカー。今日も、街で見かけた女の子の後を、ハァハァ言いながら隠れてつけていたのだが。

その女の子が、目の前で、化け物に惨殺されてしまった。

「な、なんだったぽん? あの化け物、〝しょぼん太〟とか呼ばれていたぽんね……」

化け物はやがて少女だったものの肉片から何かを拾い上げ、その場から動き出した。

恐怖よりも、好奇心が先にたった。まぽんは、隠れながらその化け物の後を追う事にした。

「ちょっと君」

その声がまぽん自身にかけられているものだとはすぐには気がつかなかった。

肩に触れた手がそれを気づかせた。

「こんなところで隠れながら何をしている?」

声をかけた男は青い制服に身を包み、チョッキのようなものの左胸には『警視庁』と白く刺繍されてあった。

警察官だった。

さすがに新宿都心部周辺となれば、巡回する警官の数も他の地域に比べれば格段と高くなる。

歌舞伎町などはまさに犯罪の渦中だ。言うまでもなくそれに伴い警官の数も多くなるのは当然だった。

「あ・・・いや・・・その・・・」

まぽんの重低音の声が、醜さをよりいっそう強調する。

「ここらへん、最近不審者が多いんだよねぇ?」

二人いた警官のうち、もう一人のほうが嫌味のように言う。

(なんだこの警官、ホントに国家のために働く気あんのかよ?死ねよ。マジきめえ)

まぽんの頭の中はこの二人の警官に対する憎悪が増すばかりであった。

「取り敢えず名前は?」

「・・・まぽん」

「職業は?」

「ニー・・・フリーター・・・」

「ここで何してた?」

「・・・」

まぽんは答えることができなかった。

もし言えば結論は見えている。警察に連行される可能性が極めて高い。

だがここで一つの名案がまぽんの脳裏をよぎった。

「えっと・・・その・・・」

まぽんは長い間人との会話をしていなかった。

一種の言語障害、人間恐怖症といっても過言ではないくらいであった。

「化け物が・・・いたんで・・・」

警官二人は顔を見合わせた。

一拍置いてから二人は腹を抱えて笑い転げた。

その声がまぽん自身にかけられているものだとはすぐには気がつかなかった。

肩に触れた手がそれを気づかせた。

「こんなところで隠れながら何をしている?」

声をかけた男は青い制服に身を包み、チョッキのようなものの左胸には『警視庁』と白く刺繍されてあった。

警察官だった。

さすがに新宿都心部周辺となれば、巡回する警官の数も他の地域に比べれば格段と高くなる。

歌舞伎町などはまさに犯罪の渦中だ。言うまでもなくそれに伴い警官の数も多くなるのは当然だった。

「あ・・・いや・・・その・・・」

まぽんの重低音の声が、醜さをよりいっそう強調する。

「ここらへん、最近不審者が多いんだよねぇ?」

二人いた警官のうち、もう一人のほうが嫌味のように言う。

(なんだこの警官、ホントに国家のために働く気あんのかよ?死ねよ。マジきめえ)

まぽんの頭の中はこの二人の警官に対する憎悪が増すばかりであった。

「取り敢えず名前は?」

「・・・まぽん」

「職業は?」

「ニー・・・フリーター・・・」

「ここで何してた?」

「・・・」

まぽんは答えることができなかった。

もし言えば結論は見えている。警察に連行される可能性が極めて高い。

だがここで一つの名案がまぽんの脳裏をよぎった。

「えっと・・・その・・・」

まぽんは長い間人との会話をしていなかった。

一種の言語障害、人間恐怖症といっても過言ではないくらいであった。

「化け物が・・・いたんで・・・」

警官二人は顔を見合わせた。

一拍置いてから二人は腹を抱えて笑い転げた。

まぽん「な、なんで笑うぽんよぉ~!! 本当なんだぽん!」

警官A「いやいや、すまないね。しかし、〝我々〟に化け物の話をするなんて、つい可笑しくてね。その化け物というのはこんな感じだったかい?」

なんと警官Aの体がぶちぶちと膨れ上がり、化け物に変化した!

しょぼん太とはタイプが違うが、全身に毛が生え、上半身が狼の様な姿になった、物語に出てくる狼人間そのままの姿の、異形の姿だ。

警官B「フハハハハ! 君も運が悪いな。どうやら我々と別のウィルス感染者と遭遇したようだが、『化け物がいる』などと言いふらされては我々も困るのでね。始末させてもらうよ」

警官Bも同じような姿へと変化し、怯えるまぽんに嫌らしく牙を向けて見せた。

警官A「いやいや、すまないね。しかし、〝我々〟に化け物の話をするなんて、つい可笑しくてね。その化け物というのはこんな感じだったかい?」

なんと警官Aの体がぶちぶちと膨れ上がり、化け物に変化した!

しょぼん太とはタイプが違うが、全身に毛が生え、上半身が狼の様な姿になった、物語に出てくる狼人間そのままの姿の、異形の姿だ。

警官B「フハハハハ! 君も運が悪いな。どうやら我々と別のウィルス感染者と遭遇したようだが、『化け物がいる』などと言いふらされては我々も困るのでね。始末させてもらうよ」

警官Bも同じような姿へと変化し、怯えるまぽんに嫌らしく牙を向けて見せた。

まぽんはうんこをもらした

とても臭かったので、相手がひるんでにげられた。

とても臭かったので、相手がひるんでにげられた。

その頃、しょぼん太は…

「げへっ・・・げへへへっ・・・」

不気味に笑いながら、マトイを主人公にしたエロ漫画を書いていた

ついには書きかけのそれを見ながら自己発電、2秒でフィニッシュ

「いやがってませんでしたよ、むしろ喜んでいたような」

そのきめ台詞をいい終えると、ベッドに倒れ伏した

不気味に笑いながら、マトイを主人公にしたエロ漫画を書いていた

ついには書きかけのそれを見ながら自己発電、2秒でフィニッシュ

「いやがってませんでしたよ、むしろ喜んでいたような」

そのきめ台詞をいい終えると、ベッドに倒れ伏した

「なんとか元の姿に戻れたけど、僕は……」

人間としての何かを失った。

ショボン太はベッドに寝そべりながら目を閉じると、朧気な光景を瞼の裏に浮かべる。己がただの獣へと成り果て、人肉を貪り食ったという、忘れてしまいたい記憶。だが、ショボン太の心の奥底では、忘れたいという気持ちとは別の、再び人の血肉を浴びたいという獣の如き感情が見え隠れしていた。

人間としての何かを失った。

ショボン太はベッドに寝そべりながら目を閉じると、朧気な光景を瞼の裏に浮かべる。己がただの獣へと成り果て、人肉を貪り食ったという、忘れてしまいたい記憶。だが、ショボン太の心の奥底では、忘れたいという気持ちとは別の、再び人の血肉を浴びたいという獣の如き感情が見え隠れしていた。

先ほどのは夢ではない。その証拠に、手には血と、そして精液のべっとりついた、銀色のロケットがあった。

しかし、どうなっているのだろう。何故、どうして、いつ人間に戻ったのか、それがはっきりしない。

彼女を殺した後、気が遠くなり、気がつけば家で人間の姿に戻ってオナニーをしていたのだ。

「もしかして、僕は、オナニー大好き人間なのでは…」

間違いない気はした。

しかし、どうなっているのだろう。何故、どうして、いつ人間に戻ったのか、それがはっきりしない。

彼女を殺した後、気が遠くなり、気がつけば家で人間の姿に戻ってオナニーをしていたのだ。

「もしかして、僕は、オナニー大好き人間なのでは…」

間違いない気はした。