炎上作番デスマチセブン

第五話 不確定要素起爆要因型時限式爆弾様障害(前編)

神を否定することは意味のないことだ。なぜなら神は論理の外側にいる存在であり、人間が『超越的存在の最適解』として生み出す願望であるからだ。将来的に良い車を購入したいという願望を、「電車で事足りる」だとか、「そもそも軍資金はどこの泉から湧いて出るんですか」などと現実的な返答をしても、そこに訪れるのは不和のみである。こうあって欲しいという願望には「そうあればいいですね」と言っておけば良く、自身の意思を表示する必要性はそこに存在しない。

「いや、意味がよくわかんないわ」

やっかいなのは、血液型占いなどで性格を分類するなどして人格攻撃を始める、他者の願望を知識として無自覚に取り込む人間がいることである。いくら「統計学的に根拠がない」とか、「性格が四種類な訳ないだろ」とか、「二千円は明日返すと言う私を信用しないで星占いは信用するっていうのはなんなの?」とかいっても、相手の心象が悪くなるだけなのだ。

「ごめんね、赤坂さん連日の作業で少しネジが飛んじゃってるみたい。大きな心で接してあげて」

要するに、人間は根拠のない事象を事実として発言する場合があり、大抵の場合それは発言者の願望なのである。願望論が公衆の面前で発露された場合、取るべき行動はもちろん願望論を陵辱することではないから、心情的には「あの人は脳を構成するガンプラのパーツが余っちゃったんだろうな」とか、「ゆとり教育の真の被害者はゆとり教育世代でないのに『ゆとり』と括られた人たちよね」とか思わず、その人の人生自体は肯定してやれば良いのである。そういう人は、壺さえ売らなければ意外と良い友人として接することができるものである。

「いや、別にいいんですけどね、いつ終わんのこれ」

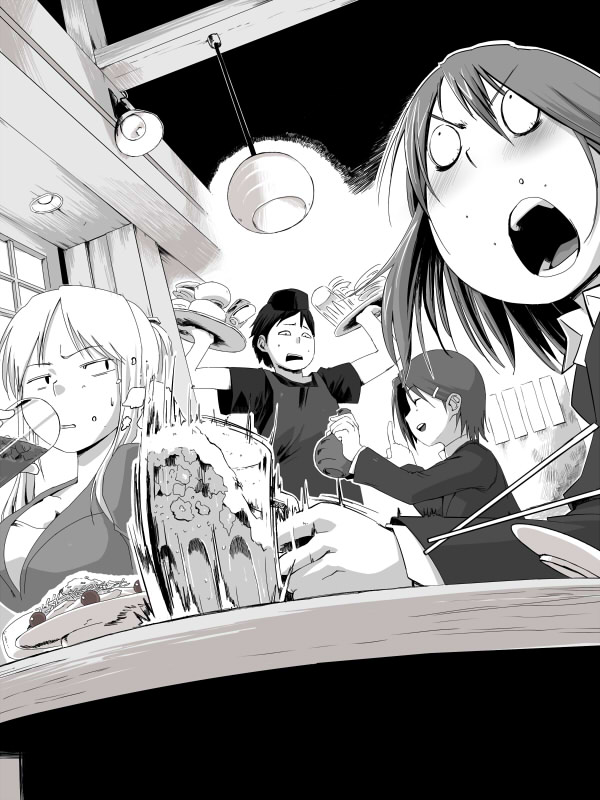

深夜行われたバッチプログラム起動とデータ正常性の確認作業が終わったのが最終電車が出発して二時間後だったため、依代の発案で始発電車が出るころまで『たこわさ』がおいしいと評判の居酒屋で時間を潰すことになっていた。

赤坂は、朝まで営業している居酒屋で七杯目のジョッキを両手に持ち、危険な泥酔状態にある。うんざりする埠頭と心配そうに眉をハの字にする依代をよそに赤坂は持論を垂れ流しながらビールを喉の奥に流し込んでいる。

依代は、自分の不甲斐なさ故に赤坂を追い込んでしまっていると思い、反省した。

埠頭は、こんなことなら無理にでもタクシー拾って帰ってりゃよかったと思い、反省した。

「DBが落ちたんですか?なんでです!?」

赤坂は思わず大きな声で聞いてしまったので、周囲がざわついた。依代が「落ち着くように」と赤坂をたしなめてから、現状を報告する。

「原因はまだわからないな。過負荷でDBがダウンというアラートだけ上がってるみたいだけど」

「そんな、どうすればいいんでしょう」

DBが落ちたとなれば、通常の障害とは重要度が全く違う。システムに依存している業務が全てストップしてしまうからだ。

「DBのロールバックはもう終わったから、あとは再起動するだけね。なんにしろ、うちでは依頼しかできないんだけど」

「じゃ、じゃあ私依頼してきます」

ちょっと待って、という依代の言葉を耳にすることなく、赤坂はすでに運用チームの元へ走っていた。

(もう依頼してるんだけど……)

DB再起動の緊急対策のあと、赤坂と依代は岡野の前に立っていた。

「なるほど、障害の内容はわかりました」

岡野は二人の方を見ず、モニタを睨みながら報告に返答する。

「で、原因はわかったんですか?」

「まだわからないですね。バッチ起動時に落ちているのはアラートでわかるんですが、その原因はまだ不明です。これからバッチプログラムとログの調査しようと思っていますが、よろしいですか?」

依代は岡野の問いにすぐ答え、今後の方針を提案した。

「そうですね。なんで落ちたのかがわからないとどうしようもないな。ちなみに当該バッチプログラムは月末までにデータが処理されていないとまずいので、本日現時刻から対応開始で翌日業務開始までに対応終了するように動いてもらえますか?」

嫌な空気を感じて顔をひきつらせる赤坂とは対照的に、依代は淡々とした表情で「わかりました、失礼します」と言って踵を返したので、赤坂は慌てて岡野に頭だけ下げたあと依代を追いかけた。

(さすがというべきか、依代さんこういうのには慣れてるなあ)

感心しながら依代のあとを追っていると、依代がくるりと振り返った。

「赤坂さん」

「は、はい。なんでしょう」

「ここからは、あなたが指示してください」

「えっ!」

赤坂は心底驚いた。依代がリーダシップを取り、対応完了まで指示を仰げると踏んでいたからだ。

「依代さんがまとめてくれるんじゃないんですか?」

「あなた、今の自分の立場わかってる?」

そういえばそうだった。自分は指示を出す立場に昨日不本意ながら就任したのだ。かといって立場からアイデアが湧いてくるなんてことはない。

「そういわれましても、わたしどうすればいいか……。さっきの岡野さんとの話もパルプンテ状態で立ち尽くしていただけですし」

「大丈夫、わからないことは私に聞いて。埠頭さんでもいいけどね」

埠頭に何を聞くというのだ。朝に心地良く眠る秘訣か。そんなことを思いながらも、依代が力になってくれると聞いて心強く感じたので、赤坂はほっとした。

(さっき依代さんが言ってたのは、バッチプログラムとログの調査だったな)

岡野とのやりとりを思い出しながら、赤坂は対応内容について考える。

「それじゃ、依代さんはバッチプログラムを見てもらえますか?埠頭さんが出社したら二人で分担して作業してください。さっきの依代さんの話だと、複数の共通部品を使ってるみたいですから、一人よりは二人の方が速いでしょう」

依代は、わかりましたと言って、コクリと頷いた。

「ログの取得については、上中里さんにやってもらいましょう。ログ取得後、共有フォルダに置いてメールで情宣します」

「舞浜くんはどうするの?」

障害発生時に遊ばせておくつもりか、という意味合いでの依代の言葉だろうが、赤坂は直感的に「彼に作業を振ってはいけない」と感じていた。もちろん根拠はないため、脳をフル回転させて「舞浜に作業をさせない理由」をひねり出す。

「舞浜さんはただでさえ作業が遅れているので、そっちを優先してもらいましょう。作業を振るにしてもそれ自体に時間がかかりそうですし」

赤坂の意図に気づいたのか、依代はなるほど、と頷く。ふと依代から視線を外すと、上中里が既に出社しており、キーボードを叩いていた。

「問題なければ作業開始したいと思いますが、どうでしょうか」

「うん、いいんじゃないかな」

「それじゃよろしくお願いします。私はこれから上中里さんに説明してきますので」

対応としてはこれで問題ない、と赤坂は思う。これまでの対応をしていたのは依代だから、調査もほとんど依代に任せてしまえばうまく進むはずだ。量的な問題が出てきても、すごいプログラマらしい埠頭氏がいれば大丈夫だろう。

赤坂の誤算は、上中里に事情を説明する手間を工数として考慮していなかったところだった。

「え、どういう事ですか?」

上中里は、たった今話したことの再説明を簡単な日本語で要求した。

「あのね。バッチ起動中にDBがダウンしちゃったから、その原因を調べないといけないの。上中里さんには本番サーバのログを撮ってきてほしいのよ」

「なんでおちちゃったんですか!?」

赤坂は、ため息を付きそうになるのを必死に堪える。

「だから、これからそれを調べるんでしょ」

「なるほど、そういうことですね!」

上中里は急に顔をしかめて、深刻そうなふりをする。それが赤坂にはたまらなく不愉快だった。

「で、どうやって調べるんですか?」

「いや、意味がよくわかんないわ」

やっかいなのは、血液型占いなどで性格を分類するなどして人格攻撃を始める、他者の願望を知識として無自覚に取り込む人間がいることである。いくら「統計学的に根拠がない」とか、「性格が四種類な訳ないだろ」とか、「二千円は明日返すと言う私を信用しないで星占いは信用するっていうのはなんなの?」とかいっても、相手の心象が悪くなるだけなのだ。

「ごめんね、赤坂さん連日の作業で少しネジが飛んじゃってるみたい。大きな心で接してあげて」

要するに、人間は根拠のない事象を事実として発言する場合があり、大抵の場合それは発言者の願望なのである。願望論が公衆の面前で発露された場合、取るべき行動はもちろん願望論を陵辱することではないから、心情的には「あの人は脳を構成するガンプラのパーツが余っちゃったんだろうな」とか、「ゆとり教育の真の被害者はゆとり教育世代でないのに『ゆとり』と括られた人たちよね」とか思わず、その人の人生自体は肯定してやれば良いのである。そういう人は、壺さえ売らなければ意外と良い友人として接することができるものである。

「いや、別にいいんですけどね、いつ終わんのこれ」

深夜行われたバッチプログラム起動とデータ正常性の確認作業が終わったのが最終電車が出発して二時間後だったため、依代の発案で始発電車が出るころまで『たこわさ』がおいしいと評判の居酒屋で時間を潰すことになっていた。

赤坂は、朝まで営業している居酒屋で七杯目のジョッキを両手に持ち、危険な泥酔状態にある。うんざりする埠頭と心配そうに眉をハの字にする依代をよそに赤坂は持論を垂れ流しながらビールを喉の奥に流し込んでいる。

依代は、自分の不甲斐なさ故に赤坂を追い込んでしまっていると思い、反省した。

埠頭は、こんなことなら無理にでもタクシー拾って帰ってりゃよかったと思い、反省した。

「DBが落ちたんですか?なんでです!?」

赤坂は思わず大きな声で聞いてしまったので、周囲がざわついた。依代が「落ち着くように」と赤坂をたしなめてから、現状を報告する。

「原因はまだわからないな。過負荷でDBがダウンというアラートだけ上がってるみたいだけど」

「そんな、どうすればいいんでしょう」

DBが落ちたとなれば、通常の障害とは重要度が全く違う。システムに依存している業務が全てストップしてしまうからだ。

「DBのロールバックはもう終わったから、あとは再起動するだけね。なんにしろ、うちでは依頼しかできないんだけど」

「じゃ、じゃあ私依頼してきます」

ちょっと待って、という依代の言葉を耳にすることなく、赤坂はすでに運用チームの元へ走っていた。

(もう依頼してるんだけど……)

DB再起動の緊急対策のあと、赤坂と依代は岡野の前に立っていた。

「なるほど、障害の内容はわかりました」

岡野は二人の方を見ず、モニタを睨みながら報告に返答する。

「で、原因はわかったんですか?」

「まだわからないですね。バッチ起動時に落ちているのはアラートでわかるんですが、その原因はまだ不明です。これからバッチプログラムとログの調査しようと思っていますが、よろしいですか?」

依代は岡野の問いにすぐ答え、今後の方針を提案した。

「そうですね。なんで落ちたのかがわからないとどうしようもないな。ちなみに当該バッチプログラムは月末までにデータが処理されていないとまずいので、本日現時刻から対応開始で翌日業務開始までに対応終了するように動いてもらえますか?」

嫌な空気を感じて顔をひきつらせる赤坂とは対照的に、依代は淡々とした表情で「わかりました、失礼します」と言って踵を返したので、赤坂は慌てて岡野に頭だけ下げたあと依代を追いかけた。

(さすがというべきか、依代さんこういうのには慣れてるなあ)

感心しながら依代のあとを追っていると、依代がくるりと振り返った。

「赤坂さん」

「は、はい。なんでしょう」

「ここからは、あなたが指示してください」

「えっ!」

赤坂は心底驚いた。依代がリーダシップを取り、対応完了まで指示を仰げると踏んでいたからだ。

「依代さんがまとめてくれるんじゃないんですか?」

「あなた、今の自分の立場わかってる?」

そういえばそうだった。自分は指示を出す立場に昨日不本意ながら就任したのだ。かといって立場からアイデアが湧いてくるなんてことはない。

「そういわれましても、わたしどうすればいいか……。さっきの岡野さんとの話もパルプンテ状態で立ち尽くしていただけですし」

「大丈夫、わからないことは私に聞いて。埠頭さんでもいいけどね」

埠頭に何を聞くというのだ。朝に心地良く眠る秘訣か。そんなことを思いながらも、依代が力になってくれると聞いて心強く感じたので、赤坂はほっとした。

(さっき依代さんが言ってたのは、バッチプログラムとログの調査だったな)

岡野とのやりとりを思い出しながら、赤坂は対応内容について考える。

「それじゃ、依代さんはバッチプログラムを見てもらえますか?埠頭さんが出社したら二人で分担して作業してください。さっきの依代さんの話だと、複数の共通部品を使ってるみたいですから、一人よりは二人の方が速いでしょう」

依代は、わかりましたと言って、コクリと頷いた。

「ログの取得については、上中里さんにやってもらいましょう。ログ取得後、共有フォルダに置いてメールで情宣します」

「舞浜くんはどうするの?」

障害発生時に遊ばせておくつもりか、という意味合いでの依代の言葉だろうが、赤坂は直感的に「彼に作業を振ってはいけない」と感じていた。もちろん根拠はないため、脳をフル回転させて「舞浜に作業をさせない理由」をひねり出す。

「舞浜さんはただでさえ作業が遅れているので、そっちを優先してもらいましょう。作業を振るにしてもそれ自体に時間がかかりそうですし」

赤坂の意図に気づいたのか、依代はなるほど、と頷く。ふと依代から視線を外すと、上中里が既に出社しており、キーボードを叩いていた。

「問題なければ作業開始したいと思いますが、どうでしょうか」

「うん、いいんじゃないかな」

「それじゃよろしくお願いします。私はこれから上中里さんに説明してきますので」

対応としてはこれで問題ない、と赤坂は思う。これまでの対応をしていたのは依代だから、調査もほとんど依代に任せてしまえばうまく進むはずだ。量的な問題が出てきても、すごいプログラマらしい埠頭氏がいれば大丈夫だろう。

赤坂の誤算は、上中里に事情を説明する手間を工数として考慮していなかったところだった。

「え、どういう事ですか?」

上中里は、たった今話したことの再説明を簡単な日本語で要求した。

「あのね。バッチ起動中にDBがダウンしちゃったから、その原因を調べないといけないの。上中里さんには本番サーバのログを撮ってきてほしいのよ」

「なんでおちちゃったんですか!?」

赤坂は、ため息を付きそうになるのを必死に堪える。

「だから、これからそれを調べるんでしょ」

「なるほど、そういうことですね!」

上中里は急に顔をしかめて、深刻そうなふりをする。それが赤坂にはたまらなく不愉快だった。

「で、どうやって調べるんですか?」

予想できる事態ではあった。「想定の範囲内」というやつだ。

ただ、予想以上に赤坂が取り乱していたことが、依代にとっての懸念材料だった。非常時に冷静な対応が出来なければことが収まらないばかりか、顧客の信用まで失いかねない。

(いや、違う。そうじゃない。そうだけどそうじゃない)

依代は、こんな時にこそメンバへの気遣いをしなければならないと考えない自分の思考を恥じた。これまで何人の同僚が顧客からの心ない言葉で心を乱して退職に追い込まれたかわからない。

自分に権限はなくても、自分に出来る限りのことをやって、プロジェクトメンバ、そしてチームを守らなければならない。そう思って、依代は調査を続けながら、バッチプログラムの異常箇所を探す。

(おかしい……。DBへの過剰アクセスを行っている箇所があると思っていたけど、そんなのないわ)

どれだけソースコードを眺めても、DBが機能停止するほどのSQL文を発行している箇所は存在しない。このバッチプログラムは他社から運用保守の引継ぎのみ受けたもので実際に自社の担当者がプログラミングしたものではない。だが数ヶ月の稼動実績があり、このような不具合が発生したことはなかった。

(原因が別にあるのかも。外堀も一応調べてみようかな)

顎に手を当てて考えているところで不意に部屋の出入口へ目をやると、金髪の女性がまるで線の上を歩いているかのように綺麗に歩いているのが見えたから、依代はソースコードの調査は彼女に任せようと思った。

「埠頭さん、こんばんは」

依代が皮肉たっぷりに埠頭へ挨拶したので、埠頭は怒った振りをした。

「いくらなんでもそこまで遅くないですよ。というか今日は早いでしょ!だというのに世間の目はなんと冷たい。ねえツッキー」

「ここはあんたのリハビリ施設なんかではない」

赤坂に冷たく突き放され、さっさと作業に入れこのスカタン、とまで言われた埠頭は、頼れるのはあなただけという身振りで依代にしがみついた。

「あのね埠頭さん、ちょっと大変なことになってるから今から私の言う作業を頼まれてねってどこ触ってるのやめなさいってば」

エラーログを取りに行った上中里が何時まで経っても帰ってこないのを不審に思った赤坂は、本番サーバのログ取得用端末が置いてあるサーバ室へ様子を見に行くことにした。

「依代さん、わたし上中里さんの様子見てきますんで、何かあったらよろしくお願いします」

「これ以上なにかあるのは嫌だよー」

ハハハ、こやつめと思いながら席を立つ。ふと舞浜の方を見ると、長髪の無精髭が頭を斜めにしながらモニタと格闘しているのが視界に入ってきた。

(何悩んでるんだろう)

障害対応が終わったあと、舞浜へのフォローも考えなければならないかなあ、と思ったが、彼のサポートは埠頭に依頼しているのだから、先に埠頭へ状況を確認したほうが良いのかな、とも思う。

ログ取得用端末はビルの21階にある。赤坂らが作業しているのが6階なので、エレベータを利用してフロアを登るのだが、6基あるエレベータのうち20階以上に停まるのは2基で、しかも6階には停まらないので一度1階に降りなければならない。

(こんなエレベータの仕様と移動アルゴリズムを考えた土豚は上下のまぶたをアーク溶接して万力で270度回転してから死ねばいいわ)

不穏なことを考えながらエレベータで移動し、21階に到着する。ドアの近くにあるカードリーダにFelica搭載の入館証をかざすと、ロックが外れてドアが開く。非接触型カードによる施錠はかざすだけで良いので便利だが、反面カードがないとトイレにすら満足に行けないなど不便な側面もある。赤坂が以前居た職場ではこのビルのように非接触型カードによる施錠が行われていたが、赤坂へのカードの発行が一ヶ月もかかったため、一ヶ月間はドアの出入をするたびにカードを借りたり電話をして開けてもらったりしなければならない、ということがあった。

(そのへんはここはちゃんとしてるわね。カードは即日発行だったし。しっかりマニュアル化されてるみたい)

対応は速いが、トラブルが頻発する傾向があるような気がしていた。

施錠が外れたドアノブを引くと、上中里の姿が見えた。一応居るには居たのかと少し安心するが、上中里の手は膝の上に置かれており、全く動いていない。モニタを凝視したまま、静かに座っている。

赤坂が声をかけると、上中里は無表情で振り向いた。

「あ、赤坂さん。お疲れ様です」

「うん、どうしたの?なんか固まってたけど」

目が泳ぎだした上中里を見て、赤坂は嫌な予感がした。

「以前、わからないことがあれば聞いてもいいっていってましたよね」

「え?うん、言ったけど。どうしたの?」

上中里の隣にある椅子に腰掛けながら赤坂は答える。

「ログってどうやって取るんでしょう」

赤坂は椅子ごと後ろに倒れこみ、後頭部を強打した。ゴチーンという嫌な音がしたので、上中里は悲鳴に近い声を上げた。

「キャー!大丈夫ですか!?しっかりしてください」

意識を失いかけたが、上中里が必死に声をかけ続けたのが幸いしたのか、そのまま三途の川を流れる事態にはならずに済んだ。

「だ、だいじょうぶ。ごめんね心配させて」

「赤坂さんがいなくなっちゃったら、わたしはどうやってログを取ればいいんですかっ」

「その心配かよ!」

赤坂はエラーログ取得を上中里に指示する際、ログ取得の経験はあるか聞いていたし、上中里自身も「ある」と言ったから作業を任せたのだが、上中里は実際のところログの取り方を知らなかったらしい。正確には、以前依代とここに来て依代の操作を一部始終見ていたから、自分にできると思い込んでいたが、いざ端末の前に座ってみると何も出来ない自分に気付いて、不甲斐ない自分を悔いて半生を振り返っていたところに赤坂が来たということらしい。

「不本意ではあるけれど、今この時この言葉を使わせてもらうわ」

「なんでしょう」

上中里が不思議そうに赤坂を見る。赤坂は、手に持っていた資料を一度後ろに溜め込んでから、勢い良く上中里の前に突き出した。

「こんなこともあろうかと、ログ取得方法を紙に印刷して持ってきていたのよ!さあ、これを使っていくらでもとるがいいわ!ログを!」

ババーン!という効果音がぴったりの赤坂の挙動に感動した上中里は、手を叩いて褒め讃えた。

「さすがわたしのお姉さま!そこにシビれる!憧れるうっ!」

「わたしはお姉さまでも吸血鬼でもないわ!早くログを取れ!」

のせたのは自分なのに、と上中里は口を尖らせながら資料を受け取る。しかし、上中里はまず資料をじっくり読み始めたので、こりゃいかんと赤坂は資料を取り上げ、赤坂が指示して上中里が端末を操作するよう手順を変えた。

(こいつのペースでやってたら、太陽が何回登っても作業終わらないわ)

「どうかな。何かわかった?」

埠頭に依頼していたプログラム調査の様子を伺うため、依代が声をかける。

「うーん、原因っぽいものは見つからないですね。一箇所怪しいところはありましたけど、過負荷テスト結果とおってるみたいだからなあ」

埠頭がテスト結果の資料をモニタに表示させる。資料によると、百数十件のデータを処理する箇所はあるが、レコード1件単位のデータ量が少なく、それが原因であるとは考えにくい。

「だよねー。私もそうじゃないかと思ったんだ」

「え、わかってたのに調べさせたんですか?」

無駄なことは大嫌い、と言わんばかりの不快な表情を示す埠頭だったが、依代がそれを気にすることはない。

「うふふ。為念よ、為念」

依代はそう言って自席に座ると、マウスを操作してグループウェアを開く。表示されている新着メールを確認し、埠頭のアドレスにまるごと転送した。

「いまメールを転送したから、見てもらえるかな」

埠頭が何も言わずにグループウェアを開くと、転送メールのタイトルを見た時点で表情を変えた。

「あ、もう原因がわかった気がします」

「添付ファイルを開いてみて」

埠頭が言われたとおりに添付ファイルを開くと、画面には「深夜バッチプログラムの起動スケジュール」が表示される。

「ね、これが怪しいと思うんだけど」

依代がモニタを指さして説明すると、埠頭はすぐに頷いて肯定した。

「いや、怪しいというかもうこれ決定でしょう。絶対これですよ」

「いろいろ確認はしないといけないけどね。これからどうすればいいかわかる?」

依代の言葉に、埠頭は親指を立てた。

「岡野のアホをシバきにいくんですね!」

「シバかないよ!?埠頭さんはいろいろ手順すっ飛ばしすぎよ!」

えー、という埠頭の声を無視するように、依代は今後の作業について埠頭に指示した。

ただ、予想以上に赤坂が取り乱していたことが、依代にとっての懸念材料だった。非常時に冷静な対応が出来なければことが収まらないばかりか、顧客の信用まで失いかねない。

(いや、違う。そうじゃない。そうだけどそうじゃない)

依代は、こんな時にこそメンバへの気遣いをしなければならないと考えない自分の思考を恥じた。これまで何人の同僚が顧客からの心ない言葉で心を乱して退職に追い込まれたかわからない。

自分に権限はなくても、自分に出来る限りのことをやって、プロジェクトメンバ、そしてチームを守らなければならない。そう思って、依代は調査を続けながら、バッチプログラムの異常箇所を探す。

(おかしい……。DBへの過剰アクセスを行っている箇所があると思っていたけど、そんなのないわ)

どれだけソースコードを眺めても、DBが機能停止するほどのSQL文を発行している箇所は存在しない。このバッチプログラムは他社から運用保守の引継ぎのみ受けたもので実際に自社の担当者がプログラミングしたものではない。だが数ヶ月の稼動実績があり、このような不具合が発生したことはなかった。

(原因が別にあるのかも。外堀も一応調べてみようかな)

顎に手を当てて考えているところで不意に部屋の出入口へ目をやると、金髪の女性がまるで線の上を歩いているかのように綺麗に歩いているのが見えたから、依代はソースコードの調査は彼女に任せようと思った。

「埠頭さん、こんばんは」

依代が皮肉たっぷりに埠頭へ挨拶したので、埠頭は怒った振りをした。

「いくらなんでもそこまで遅くないですよ。というか今日は早いでしょ!だというのに世間の目はなんと冷たい。ねえツッキー」

「ここはあんたのリハビリ施設なんかではない」

赤坂に冷たく突き放され、さっさと作業に入れこのスカタン、とまで言われた埠頭は、頼れるのはあなただけという身振りで依代にしがみついた。

「あのね埠頭さん、ちょっと大変なことになってるから今から私の言う作業を頼まれてねってどこ触ってるのやめなさいってば」

エラーログを取りに行った上中里が何時まで経っても帰ってこないのを不審に思った赤坂は、本番サーバのログ取得用端末が置いてあるサーバ室へ様子を見に行くことにした。

「依代さん、わたし上中里さんの様子見てきますんで、何かあったらよろしくお願いします」

「これ以上なにかあるのは嫌だよー」

ハハハ、こやつめと思いながら席を立つ。ふと舞浜の方を見ると、長髪の無精髭が頭を斜めにしながらモニタと格闘しているのが視界に入ってきた。

(何悩んでるんだろう)

障害対応が終わったあと、舞浜へのフォローも考えなければならないかなあ、と思ったが、彼のサポートは埠頭に依頼しているのだから、先に埠頭へ状況を確認したほうが良いのかな、とも思う。

ログ取得用端末はビルの21階にある。赤坂らが作業しているのが6階なので、エレベータを利用してフロアを登るのだが、6基あるエレベータのうち20階以上に停まるのは2基で、しかも6階には停まらないので一度1階に降りなければならない。

(こんなエレベータの仕様と移動アルゴリズムを考えた土豚は上下のまぶたをアーク溶接して万力で270度回転してから死ねばいいわ)

不穏なことを考えながらエレベータで移動し、21階に到着する。ドアの近くにあるカードリーダにFelica搭載の入館証をかざすと、ロックが外れてドアが開く。非接触型カードによる施錠はかざすだけで良いので便利だが、反面カードがないとトイレにすら満足に行けないなど不便な側面もある。赤坂が以前居た職場ではこのビルのように非接触型カードによる施錠が行われていたが、赤坂へのカードの発行が一ヶ月もかかったため、一ヶ月間はドアの出入をするたびにカードを借りたり電話をして開けてもらったりしなければならない、ということがあった。

(そのへんはここはちゃんとしてるわね。カードは即日発行だったし。しっかりマニュアル化されてるみたい)

対応は速いが、トラブルが頻発する傾向があるような気がしていた。

施錠が外れたドアノブを引くと、上中里の姿が見えた。一応居るには居たのかと少し安心するが、上中里の手は膝の上に置かれており、全く動いていない。モニタを凝視したまま、静かに座っている。

赤坂が声をかけると、上中里は無表情で振り向いた。

「あ、赤坂さん。お疲れ様です」

「うん、どうしたの?なんか固まってたけど」

目が泳ぎだした上中里を見て、赤坂は嫌な予感がした。

「以前、わからないことがあれば聞いてもいいっていってましたよね」

「え?うん、言ったけど。どうしたの?」

上中里の隣にある椅子に腰掛けながら赤坂は答える。

「ログってどうやって取るんでしょう」

赤坂は椅子ごと後ろに倒れこみ、後頭部を強打した。ゴチーンという嫌な音がしたので、上中里は悲鳴に近い声を上げた。

「キャー!大丈夫ですか!?しっかりしてください」

意識を失いかけたが、上中里が必死に声をかけ続けたのが幸いしたのか、そのまま三途の川を流れる事態にはならずに済んだ。

「だ、だいじょうぶ。ごめんね心配させて」

「赤坂さんがいなくなっちゃったら、わたしはどうやってログを取ればいいんですかっ」

「その心配かよ!」

赤坂はエラーログ取得を上中里に指示する際、ログ取得の経験はあるか聞いていたし、上中里自身も「ある」と言ったから作業を任せたのだが、上中里は実際のところログの取り方を知らなかったらしい。正確には、以前依代とここに来て依代の操作を一部始終見ていたから、自分にできると思い込んでいたが、いざ端末の前に座ってみると何も出来ない自分に気付いて、不甲斐ない自分を悔いて半生を振り返っていたところに赤坂が来たということらしい。

「不本意ではあるけれど、今この時この言葉を使わせてもらうわ」

「なんでしょう」

上中里が不思議そうに赤坂を見る。赤坂は、手に持っていた資料を一度後ろに溜め込んでから、勢い良く上中里の前に突き出した。

「こんなこともあろうかと、ログ取得方法を紙に印刷して持ってきていたのよ!さあ、これを使っていくらでもとるがいいわ!ログを!」

ババーン!という効果音がぴったりの赤坂の挙動に感動した上中里は、手を叩いて褒め讃えた。

「さすがわたしのお姉さま!そこにシビれる!憧れるうっ!」

「わたしはお姉さまでも吸血鬼でもないわ!早くログを取れ!」

のせたのは自分なのに、と上中里は口を尖らせながら資料を受け取る。しかし、上中里はまず資料をじっくり読み始めたので、こりゃいかんと赤坂は資料を取り上げ、赤坂が指示して上中里が端末を操作するよう手順を変えた。

(こいつのペースでやってたら、太陽が何回登っても作業終わらないわ)

「どうかな。何かわかった?」

埠頭に依頼していたプログラム調査の様子を伺うため、依代が声をかける。

「うーん、原因っぽいものは見つからないですね。一箇所怪しいところはありましたけど、過負荷テスト結果とおってるみたいだからなあ」

埠頭がテスト結果の資料をモニタに表示させる。資料によると、百数十件のデータを処理する箇所はあるが、レコード1件単位のデータ量が少なく、それが原因であるとは考えにくい。

「だよねー。私もそうじゃないかと思ったんだ」

「え、わかってたのに調べさせたんですか?」

無駄なことは大嫌い、と言わんばかりの不快な表情を示す埠頭だったが、依代がそれを気にすることはない。

「うふふ。為念よ、為念」

依代はそう言って自席に座ると、マウスを操作してグループウェアを開く。表示されている新着メールを確認し、埠頭のアドレスにまるごと転送した。

「いまメールを転送したから、見てもらえるかな」

埠頭が何も言わずにグループウェアを開くと、転送メールのタイトルを見た時点で表情を変えた。

「あ、もう原因がわかった気がします」

「添付ファイルを開いてみて」

埠頭が言われたとおりに添付ファイルを開くと、画面には「深夜バッチプログラムの起動スケジュール」が表示される。

「ね、これが怪しいと思うんだけど」

依代がモニタを指さして説明すると、埠頭はすぐに頷いて肯定した。

「いや、怪しいというかもうこれ決定でしょう。絶対これですよ」

「いろいろ確認はしないといけないけどね。これからどうすればいいかわかる?」

依代の言葉に、埠頭は親指を立てた。

「岡野のアホをシバきにいくんですね!」

「シバかないよ!?埠頭さんはいろいろ手順すっ飛ばしすぎよ!」

えー、という埠頭の声を無視するように、依代は今後の作業について埠頭に指示した。

赤坂は上中里の側頭部を睨みつけながらなんとかエラーログを取り終えさせると、エラーログを共有フォルダに格納したことをPHSで依代に伝える。要件を伝えると依代がすぐに通話を終了させてしまったため、向こうで何かあったのかしらと疑問に思うが、とにかくさっさとこの部屋から出ようと思考の優先順位を変更した。ログを取り終えればログ取得端末のあるこの部屋にいても寒いだけだ。テスト用のサーバもこの部屋に設置してあるため、気温が非常に低い。現に上中里は鼻水を垂らしていた。

「は、はやくでまじょうよこのへや。わたしあとこの部屋に二、三十秒いれば凍死しておばあちゃんのところにいってしまいそうです。へっくし」

「おおげさだわ。キグナス氷河は氷の棺に閉じ込められても生きていたというのに」

よくわからないツッコミを上中里に入れながら部屋を出ると、暖かい空気に肌が触れるのがわかった。紫色をしていた上中里の唇がみるみるうちに生気を取り戻していくのがみえたので、赤坂は少し可笑しくて笑った。

「そんなに寒かった?」

「そりゃあもう。鼻水で釘が打てるほどに」

もうログは取りたくないです、と上中里はつぶやくが、そういうわけにもいかない。今後もシステム障害が起きる可能性は十分にあるのだから、頑張ってもらわないと困るのだ。特に上中里は、障害発生時はログを取る作業くらいしかおそらくできないだろう。人手が欲しい時になにもできないでは話にならない。

赤坂は上中里に、アラートが上がらないことを祈っときなさいとだけ言って、エレベータのボタンを押した。これからまた1階まで下って、6階に上らなくてはならない。

「めんどうですよね。6階から21階への直通便があってもいいのに」

「だよねー」

「赤坂さん、なんとかしてくださいよ」

1階から亀のような速度でエレベータが上がってくるのを階数表示ランプの明滅で確認しながら、上中里は妙なことを言う。

「何とかってどうすればいいのか。お客さんに文句言えばいいのかな」

「そこはもう、ビシッと」

拳を突き出して上中里が言うので、赤坂は物騒だと思う。

「何もかも嫌になったときに、岡野さんの胸ぐらをつかみながら凄んでみることにするわ」

エレベータが到着し、二人が乗り込んで上中里が「閉」のボタンを押すと、当然ながらエレベータのドアは閉まる。そのドアが完全に閉まる直前、赤坂のPHSが着信を告げた。

「はいはいなんですかーっと」

ドアが閉まり、エレベータが動き出したところでPHSの通話ボタンを押すと、聞き覚えのある声が受話器から聞こえる。

「ああ、赤坂さん?依代です。あのね、しょ」

通話はそこで途切れた。PHSの画面を見ると、電波状態の受信強度がゼロを示している。これでは通話できない。

「切れちゃった」

「エレベータの中って電波届かないんですよね。不便です」

通話の途切れたPHSの画面を眺めながら、依代が言おうとしたことはなんだったのかと考える。「しょ」と言っていたから、障害関係のことだろうか?もしかしたら、とんでもないことが起きているのでは?

通信手段から隔絶された世界に入り込んだ赤坂は、数十秒の間、様々な憶測を頭に巡らせ、恐怖していた。

庶民感覚から隔絶された世界に入り込んでいる上中里は、赤坂の隣で、今晩どんなスイーツを食べようか思案にくれていた。

「あれ、切れちゃった」

依代が持つPHSの受話器からは、会話の途中で通話終了の音が聞こえてきた。

「なんです?キレやすい十代がどうかしましたか」

「いや、さっきのこと教えとこうと思って赤坂さんに電話したんだけど切れちゃって」

依代は埠頭の小ボケをスルーしながら答える。

「エレベータにでも乗ったんじゃないですか?そのうち帰ってくるでしょうし、その時言えばいいですよ」

「そうよね。じゃあ私は今後の対応方針を岡野さんに伝えてくるから、さっきの調査の件は引き続きお願いします」

岡野というキーワードに反応し、埠頭は動かしていた手を止めた

「ついにあのアホに引導を渡す日が来たんですね」

「そんな日は待てど暮らせど来ないわよ」

拳を強く握りしめて埠頭が妄言を言うので、依代はただ呆れる。

「あの人は現場責任者だからね、何をするにもあの人の許可がいるのよ。裏をかえせば」

小さい声で、非常に面倒な存在ではあるけど、前置きをしたあと、依代は少々過激なことを言ったので埠頭は驚いた。

「うまいこと使えばなんでもこっちの思い通りになるってワケ」

埠頭の肩をポンと叩いて、依代は離席した。埠頭はスタスタと歩いてく依代の後ろ姿を見る。なんであの人はこういう鳥肌がたつほど気色の悪いセリフを真顔でスラスラ言えるんだろう。そして疑問に思う。

(なんであの人は、現状に甘んじてるんだろう)

少し考えて、結論のでないことについて考えるのをやめ、依代から指示された作業に集中することにした。出来れば依代が帰ってくるまでに原因を特定したいところだが、そう簡単に事が運ぶだろうか。いや、運ばない。

一人反語遊びをしながらキーボートを叩きマウスホイールを上下させているところに、赤坂と上中里が戻ってきた。

「カミやんおつかれー」

「その呼び方をされると説教臭くなってしまうのでやめてください」

「えー。いいじゃん。かーみやん」

「なんか、バーミヤンみたいね」

赤坂が口を挟んだのが、まずかった。

「お、いいねー。やるじゃんツッキー。じゃあバーミヤンで決定」

「なんでですか!ラーメンとか売りませんから私!」

「じゃあバーミヤンのロゴからとって桃尻とかどうかな?かわいいでしょ」

「尻じゃない!あれ尻じゃないから!ただの桃だから!」

「あんたねー、否定を重ねて妙案が生まれるとか思ってんの?何が嫌いかじゃなく何が好きかで自分を語れよ!」

「後半の名言関係ない!絶対関係ない!」

なんだかわからないうちに二人がヒートアップしてしまったので、とりあえず落ち着かせようと赤坂は違う話題を埠頭に投げかける。

「あのさ、さっき依代さんが私あてに電話かけたと思うんだけど、何の用だったかわかるかな」

埠頭は血走った眼で赤坂を睨みつけた。

「うるせー!そんなどうでもいいこと言ってる暇があったらバーミヤンの新ニックネーム案をひねり出せ!かっぱ寿司とかすかいらーくとか!」

(どうでもいいのはどっちだよ!)

驚いたのは、上中里まで埠頭につられて怒号を飛ばしていたことだった。

「なんですかかっぱ寿司って!飲食業界から離れろ!というかニックネームから離れろ!」

「うるせえ!翼のもげたレイラ・ハミルトンみたいな顔しやがって!おとなしく仮面つけたアクションスターにでもなっとけ!」

「ワケの分からない例えしないでください!あとあやまれ!レイラさんにあやまれ!」

異常な喧騒に赤坂が耳を塞いでいると、不意にポンポンと肩を叩かれたのに気づく。ドキリとして後ろを振り返ると、見知らぬ男性がそこに立っていた。

「なんだか、にぎやかですね!」

男はやけにニコニコしていたから赤坂は少しの間呆気に取られたが、となりで姦しい怒声が二つわめき散らしていたのですぐに我に帰ることができた。

「うるさくしてすいません。すぐに黙らせますので。このMk22ハッシュパピーで」

「いえいえ、それには及びませんよ」

男が申し訳なさそうに言うので、赤坂は余計に恐縮する。

「ところで」

一通りの挨拶を終えたと判断したのか、男が赤坂に声をかけた理由を話し始めた。

「以前そちらから頂いたデータが動かないのですが、一緒に見てもらえないでしょうか」

赤坂は、そりゃ大変だとか、うちの不手際があったんだろうかとか思う前に、ごく平凡な感想をこの発言から抱くのであった。

お前は誰だ。

「は、はやくでまじょうよこのへや。わたしあとこの部屋に二、三十秒いれば凍死しておばあちゃんのところにいってしまいそうです。へっくし」

「おおげさだわ。キグナス氷河は氷の棺に閉じ込められても生きていたというのに」

よくわからないツッコミを上中里に入れながら部屋を出ると、暖かい空気に肌が触れるのがわかった。紫色をしていた上中里の唇がみるみるうちに生気を取り戻していくのがみえたので、赤坂は少し可笑しくて笑った。

「そんなに寒かった?」

「そりゃあもう。鼻水で釘が打てるほどに」

もうログは取りたくないです、と上中里はつぶやくが、そういうわけにもいかない。今後もシステム障害が起きる可能性は十分にあるのだから、頑張ってもらわないと困るのだ。特に上中里は、障害発生時はログを取る作業くらいしかおそらくできないだろう。人手が欲しい時になにもできないでは話にならない。

赤坂は上中里に、アラートが上がらないことを祈っときなさいとだけ言って、エレベータのボタンを押した。これからまた1階まで下って、6階に上らなくてはならない。

「めんどうですよね。6階から21階への直通便があってもいいのに」

「だよねー」

「赤坂さん、なんとかしてくださいよ」

1階から亀のような速度でエレベータが上がってくるのを階数表示ランプの明滅で確認しながら、上中里は妙なことを言う。

「何とかってどうすればいいのか。お客さんに文句言えばいいのかな」

「そこはもう、ビシッと」

拳を突き出して上中里が言うので、赤坂は物騒だと思う。

「何もかも嫌になったときに、岡野さんの胸ぐらをつかみながら凄んでみることにするわ」

エレベータが到着し、二人が乗り込んで上中里が「閉」のボタンを押すと、当然ながらエレベータのドアは閉まる。そのドアが完全に閉まる直前、赤坂のPHSが着信を告げた。

「はいはいなんですかーっと」

ドアが閉まり、エレベータが動き出したところでPHSの通話ボタンを押すと、聞き覚えのある声が受話器から聞こえる。

「ああ、赤坂さん?依代です。あのね、しょ」

通話はそこで途切れた。PHSの画面を見ると、電波状態の受信強度がゼロを示している。これでは通話できない。

「切れちゃった」

「エレベータの中って電波届かないんですよね。不便です」

通話の途切れたPHSの画面を眺めながら、依代が言おうとしたことはなんだったのかと考える。「しょ」と言っていたから、障害関係のことだろうか?もしかしたら、とんでもないことが起きているのでは?

通信手段から隔絶された世界に入り込んだ赤坂は、数十秒の間、様々な憶測を頭に巡らせ、恐怖していた。

庶民感覚から隔絶された世界に入り込んでいる上中里は、赤坂の隣で、今晩どんなスイーツを食べようか思案にくれていた。

「あれ、切れちゃった」

依代が持つPHSの受話器からは、会話の途中で通話終了の音が聞こえてきた。

「なんです?キレやすい十代がどうかしましたか」

「いや、さっきのこと教えとこうと思って赤坂さんに電話したんだけど切れちゃって」

依代は埠頭の小ボケをスルーしながら答える。

「エレベータにでも乗ったんじゃないですか?そのうち帰ってくるでしょうし、その時言えばいいですよ」

「そうよね。じゃあ私は今後の対応方針を岡野さんに伝えてくるから、さっきの調査の件は引き続きお願いします」

岡野というキーワードに反応し、埠頭は動かしていた手を止めた

「ついにあのアホに引導を渡す日が来たんですね」

「そんな日は待てど暮らせど来ないわよ」

拳を強く握りしめて埠頭が妄言を言うので、依代はただ呆れる。

「あの人は現場責任者だからね、何をするにもあの人の許可がいるのよ。裏をかえせば」

小さい声で、非常に面倒な存在ではあるけど、前置きをしたあと、依代は少々過激なことを言ったので埠頭は驚いた。

「うまいこと使えばなんでもこっちの思い通りになるってワケ」

埠頭の肩をポンと叩いて、依代は離席した。埠頭はスタスタと歩いてく依代の後ろ姿を見る。なんであの人はこういう鳥肌がたつほど気色の悪いセリフを真顔でスラスラ言えるんだろう。そして疑問に思う。

(なんであの人は、現状に甘んじてるんだろう)

少し考えて、結論のでないことについて考えるのをやめ、依代から指示された作業に集中することにした。出来れば依代が帰ってくるまでに原因を特定したいところだが、そう簡単に事が運ぶだろうか。いや、運ばない。

一人反語遊びをしながらキーボートを叩きマウスホイールを上下させているところに、赤坂と上中里が戻ってきた。

「カミやんおつかれー」

「その呼び方をされると説教臭くなってしまうのでやめてください」

「えー。いいじゃん。かーみやん」

「なんか、バーミヤンみたいね」

赤坂が口を挟んだのが、まずかった。

「お、いいねー。やるじゃんツッキー。じゃあバーミヤンで決定」

「なんでですか!ラーメンとか売りませんから私!」

「じゃあバーミヤンのロゴからとって桃尻とかどうかな?かわいいでしょ」

「尻じゃない!あれ尻じゃないから!ただの桃だから!」

「あんたねー、否定を重ねて妙案が生まれるとか思ってんの?何が嫌いかじゃなく何が好きかで自分を語れよ!」

「後半の名言関係ない!絶対関係ない!」

なんだかわからないうちに二人がヒートアップしてしまったので、とりあえず落ち着かせようと赤坂は違う話題を埠頭に投げかける。

「あのさ、さっき依代さんが私あてに電話かけたと思うんだけど、何の用だったかわかるかな」

埠頭は血走った眼で赤坂を睨みつけた。

「うるせー!そんなどうでもいいこと言ってる暇があったらバーミヤンの新ニックネーム案をひねり出せ!かっぱ寿司とかすかいらーくとか!」

(どうでもいいのはどっちだよ!)

驚いたのは、上中里まで埠頭につられて怒号を飛ばしていたことだった。

「なんですかかっぱ寿司って!飲食業界から離れろ!というかニックネームから離れろ!」

「うるせえ!翼のもげたレイラ・ハミルトンみたいな顔しやがって!おとなしく仮面つけたアクションスターにでもなっとけ!」

「ワケの分からない例えしないでください!あとあやまれ!レイラさんにあやまれ!」

異常な喧騒に赤坂が耳を塞いでいると、不意にポンポンと肩を叩かれたのに気づく。ドキリとして後ろを振り返ると、見知らぬ男性がそこに立っていた。

「なんだか、にぎやかですね!」

男はやけにニコニコしていたから赤坂は少しの間呆気に取られたが、となりで姦しい怒声が二つわめき散らしていたのですぐに我に帰ることができた。

「うるさくしてすいません。すぐに黙らせますので。このMk22ハッシュパピーで」

「いえいえ、それには及びませんよ」

男が申し訳なさそうに言うので、赤坂は余計に恐縮する。

「ところで」

一通りの挨拶を終えたと判断したのか、男が赤坂に声をかけた理由を話し始めた。

「以前そちらから頂いたデータが動かないのですが、一緒に見てもらえないでしょうか」

赤坂は、そりゃ大変だとか、うちの不手際があったんだろうかとか思う前に、ごく平凡な感想をこの発言から抱くのであった。

お前は誰だ。

「おーいかっぱ寿司ー。今日のノルマ終わったー?」

「え、それ私のことですよね多分。やめてくださいよ」

上中里が湿りきった目で埠頭を見る。当の埠頭は煎餅を咥えながらバチバチとキーボードを叩いていた。

「なんでー?協議の結果アンケート一位のこれにしようって決めたじゃん。ジャンプシステムに文句言うわけアンタ」

どこから突っ込めばいいのかわからない発言をする埠頭をまともに相手してはいけないと、上中里は話題の転換を試みる。

「埠頭さんはもう作業終わったんですか?私の相手をしている暇があれば、作業を早く終わらせたほうがいいんじゃないでしょうか」

「それとも2位のジョナサンとかの方が良かった?なんか波紋とか操れそうだしいいよね!いやここは31位のクシャトリヤとか意外と」

「え、私はもうしゃべらなければいいんですか?」

やりとりの拒否を提案する上中里だったが、埠頭はやはり煎餅をかじりながら答弁した。

「赤坂さんが管理するようになってから、進捗管理が公開されてるようになったのは知ってるよね」

「ええ?ああ、そうですね」

全員が全体の進捗を把握して、遅れが出た場合すぐフォローが出来るようにと赤坂の提案で始まったものだった。赤坂が新たに作成した管理表は、全体の状況や個別の進捗が分かりやすくまとめられている。

「見たらわかると思うけど、私は作業を前倒しでするタイプなんです」

そう言われて、上中里が管理資料に目を通すと、確かに埠頭は1日前倒しで作業を進めていた。あの口ぶりだと、既に今日の分の作業も終えているのだろう。上中里は攻めどころを間違えたと思い、軽く下唇を噛んだ。

「だから私には自由にかみやんのニックネームについて討論する権利があるのよ。はっはっは。お前にもオプーナを買う権利をやろう」

「いや話のつながりが見えないんですけど。オプーナってなんです」

赤坂が呼ばれるまま名も名乗らぬ男の跡についていくと、とある人物が瞳に映るのがわかった。

岩倉だ。

嫌な予感が2倍に膨れ上がったような錯覚を覚えるが、ともかく事態を把握することが先決と考え、先の男に不具合の現象について確認することにする。

「データが動かないとのことでしたが、どちらの環境でしょうか」

男は、ああ、と応答すると、手元のノートPCを指差す。

「このローカルマシンですよ。いまお見せしますね」

男はマウスとキーボードを操作し、動作確認用の画面を表示させる。

「動かないというのは、どのように動かないんでしょうか。ええと」

「あ、失礼しました。私、吉川と申します」

ようやく名前が聞けたと思い、赤坂も挨拶をしながらおじぎした。

「それで、どのように動かないんでしょうか。エラー画面が出るんですか?」

「ええ、そうですね。基本的にはDBのエラーのようなんですが、詳細がわからなくて」

「DBのエラー……」

吉川が画面を操作すると、確かにエラー画面に遷移し、DB操作時にエラーが発生していることを示すメッセージが表示されている。

「なるほど、確かにエラーになっていますね。ログは見ましたか?」

赤坂に問われるも、吉川は首を横に振る。

「動くことを前提に考えていましたから。ログを見る必要があるんですか?」

このエンジニアは何のためにいるんだろうと思ったが、今そんなことを言い始めても仕方がない。事態解決のために動き始める必要があった。

「状況はわかりました。今担当者を読んできますので、それまでにログを取っておいてもらえますか?場所はわかりますよね。ではよろしくお願いします」

相手の返答を待たずに赤坂は動き出した。吉川が「あっ」とか言っていたような気もするが、相手をしている暇はない。何しろこちらは大規模なシステム障害の対応中なのだ。優先度から考えてこちらの対応に時間を割いている余裕はない。とはいえ、無碍に断るとのちのち気まずくなるためただ断るというわけにもいかないのが辛いところだ。

自席付近に戻ると、上中里と埠頭が言い争いをしていた。とは言っても、顔が真っ赤になっているのは上中里だけで、埠頭はにやけながらキーボードをバチバチ叩いている。

「やかましいわね。どうしたの」

「赤坂さん、聞いてください。埠頭さんが妙ちくりんなニックネームをつけて私の精神を蝕むんです」

「人聞きの悪いことを言わないように!」

まだニックネーム論議を続けていたようだった。赤坂は半ば呆れ気味に二人に尋ねた。

「その件については、ファミレスちゃんということで決着したんでは」

「それで稟議書決済されたよね」

「されてないですから!というかその命名初耳!馬鹿ですか!」

「馬鹿にして……、そうやって貴様は、永遠に他人を見下すことしかしないんだ!」

「アムロかお前は」

「なんですかこのやりとり。日本語でお願いします!」

上中里のツッコミで我に帰った赤坂は、埠頭を呼びに来たことを思い出した。

「そうだ埠頭さん、まえに頼んだデータ作成の件で、テスト中に不具合が出たんだって。ちょっと来てもらえる?」

「なにー?私の仕事に文句つけようってのか。よかろうかかってきなさい」

埠頭が赤坂とともに別件の不具合対応へ向かったのを見届けてから、上中里はプリプリしながら自分の作業に戻る。すると先程までうんうん唸っていた舞浜が声をかけてきた。

「いいですなー女性陣は。毎日仕事が楽しそ」

「自分の作業してください」

「はい……」

システム開発環境としては奇跡的な男女比率の中、舞浜は肩身が狭く、針のむしろ状態であった。

埠頭が画面を見、画面を数回スクロールしたあと「おかしい……」とつぶやいてから一分後に原因は判明した。

「これソースが最新じゃないですよ」

埠頭いわく、データが不正なのではなくて環境が悪い、とのことだった。バージョン管理ツールで確認してみると、確かに最新ソースとタイムスタンプが食い違っており、差分も出ていたため、埠頭の言い分自体は正しいということになる。埠頭がテストした結果も赤坂自身が見ており、問題がないことを確認していた。

何か嫌な予感を感じたのか、埠頭が苦虫を噛み潰したような顔をしている。それには気づかず、赤坂は吉川に質問する。

「どうして最新版ソースでテストされてないんですか?というかエラーログを見れば原因がわかりそうなもんですけども」

ちなみに、吉川はエラーログを取っていなかった。

「いやあ、環境はこれでやれと言われてそのまんまなもんですから、よくわからないです」

取り方を知らないらしい。彼はシステムエンジニアというよりテスターのようだ。

赤坂はたちくらみを起こしそうになるのを懸命にこらえて、吉川から情報を引き出すことに展開をシフトさせる。

「ではこの環境を用意したのは誰でしょう。その方に尋ねればわかるとおもうんですが」

吉川はその人物をちらりと一瞥してから、名を告げた。

「うちの岩倉です」

チッ。

埠頭が周囲一帯に響き渡るほど大きな舌打ちをした。岩倉とは、数日前に赤坂に対してチンピラのような口調で文句を垂れたモンスターSEのことである。二度と関わり合いになりたくないとは思っていたが、受注プロジェクトの関連性が深いため、口を全く聞かないというわけにもいかない状態であった。そこへ来てこのような問題が発生してしまい、赤坂の心労はピークを迎えつつある。

しかし、先ほどの舌打ち、埠頭はなにか岩倉に対して嫌な思い出でもあるのだろうか、と赤坂は思う。もっとも、岩倉はあれほどの人物だから、彼に好意的な人間のほうが少ないだろう。

なにはともあれ、岩倉に話を聞かないことには始まらない。赤坂は胃袋に穴が開いた時のストックがいくつ必要かを計算しながら、岩倉の頭を叩きたくなる衝動を必死にこらえて彼に話しかけた。

「岩倉さん、ちょっとよろしいでしょうか」

「あ?」

この応答。これが社会人の所業だろうか。赤坂は血管が何本か切れる音が聞こえた気がした。

「吉川さんのローカル環境について、質問があるんですが、お時間いただいてもよろしいですか?」

「なんだよ。30秒で終わらせろよ。忙しいんだから」

さっき最小化したソリティアの画面はなんだ、とツッコミを入れている余裕も時間もない。

「吉川さんの環境なんですが、ソースが最新じゃないみたいなんですけど、どうしてですか?」

ハァ?という顔をした岩倉は、表情を怒らせて問いに解答した。

「この案件は一世代前のソースでリリースするからに決まってるだろ!馬鹿かお前。碌でも無いデータよこしやがって、それで給料もらってんのかお前。迷惑かけておまんま食えるなんていい御身分だな、ふざけんな」

赤坂には、何が起こったのかさっぱりわからなかった。階段を登ったと思っていたらいつの間にか降りていた時のような、恐ろしい物の片鱗を味わったような気がした。埠頭が岩倉に掴みかかろうとしたところで我に帰り、彼女を羽交い締めにして抑えることをしなければ、あと数分はその場に立ち尽くしていたことだろう。

埠頭が岩倉に襲い掛かろうとしないのを確認してから、赤坂は岩倉にいくつか確認をする。

「ちなみに私はそのソースコードのバージョンの件については聞いていないんですけど、いつごろ決まった話なんですか?」

「ああ、今日の朝客に指示されたんだよ。言われたらやるしかねえだろ」

埠頭が完成したデータを送付したのは、昨日の定時頃のことだった。

(だめだこいつ、早く何とかしないと……)

最低な状況ではあるが、やるべきことはようやく見えてきた。岩倉の処遇に関しては、あとで依代に相談しよう。彼にどうこうするような権限はないにしろ、会社間の問題として文句をいうことくらいはできるはずである。

ただ、ことをスムーズに運ぶためには、岩倉に対して下手に出なければならないし、埠頭はそれを出来る状態にないから、赤坂自身が自分の胃に穴をあける手助けをしなければならなかった。

「申し訳ありませんが、お客様とのやりとりと決定事項を赤坂と依代宛にメールで送って頂けますか?今後の作業に漏れが無いよう、お手数かとは思いますができるだけ精緻な内容をいただけると助かります」

「ああ?なんだと?なんで俺がそんなことしないといけないんだよ!」

おまえのせいだからだろ!と激しいツッコミを入れてはいけないのだ。以前のやりとりでそれを痛感した赤坂は、ひきつってはいるが笑顔を絶やさずにいた。

しかしこのままでは埒があかない。一度相手に非を認めさせれば話は早いと思いがちだが、それをするには依代という人材が必要だった。自席を振り返り見るも、周辺に彼女の姿は見当たらない。

そこに、鶴の一声とも言うべき、男の声が赤坂を呼んだ。

「すいません赤坂さん!ちょっとこれ見てもらえますか!」

急に発生した甲高い声の主は、吉川だった。自席から手を振って赤坂を呼んでいる。必死の形相に緊急性を感じ、まだ岩倉の方に敵意のまなざしを向けている埠頭の腕をつかんで、岩倉に一礼してから吉川の席へ向かった。

「ちょっとここを見てもらえますか?」

吉川はそう言って、モニタのとある部分をボールペンで差した。赤坂は指示された部分を見ようとモニタを覗き込むが、ボールペンの先には何も無い。

「そのままの姿勢で聞いてください」

吉川がボリュームを落とした声で、赤坂の方を見ず話し始めた。

「大体の事情はわかりました。このまま岩倉と話しても埒があかないでしょうから、こちらで必要なことはすべて私が用意します」

なんということだろう。彼はシステムエンジニアではなかったが、素晴らしきネゴシエイターであったのだ。

赤坂はこれ幸いとばかりに、要件変更が情宣されていないこと、その詳細がまだ不明なことを彼に伝える。吉川は赤坂の話をすべて聞いたあとで頷くと、必要な情報はすべて提供すること、ただデータは作成して欲しいことを赤坂に告げる。赤坂はそれを了承し、吉川に一礼したあと、やはりまだ鼻息を荒らげている埠頭の肩をつかんで、その場を離れた。

自席に戻った赤坂は、よく考えたら起きた事件が何一つ解決していないことに気付いて、頭を抱えた。ただでさえ遅れ気味なスケジュールが、さらに遅延してしまう。

埠頭には、先程から一世代前のソースコードで動作するデータを作成してもらっている。後ろから覗くと、動作確認をしているようなので、どうやらデータ自体の修正は終わっているようだ。今はおそらく確認作業をしているのだろう。データのテスト結果は成果物として納品する必要はないが、赤坂はフォーマット自由でいいから作成するよう指示している。

ちなみに、吉川からまだメール等で情報は提供されていない。のちの情報で手間が増える可能性はあるが、埠頭の現状を考えるとそれほどの負担にはならないと赤坂は考えている。

周りを見渡してみる。舞浜はさっきまでうんうんと唸ってモニタと格闘していたと思っていたが、今は鼻歌を口ずさみながらキーボードを叩いている。鼻歌が異常なまでに下手なのでやめさせようと思ったが、順調に進んでいる作業に水を差しては元も子もないと、今は我慢する。

上中里は、依代がいないからか、モニタを見ながら眉をしかめている。自分にも質問して良いと言っておいたはずだが、遠慮しているのかその様子はない。今日の修羅場が終わったあと、彼女の状況についてフォローしておく必要があるだろう。

依代は離席したままだ。色々聞きたいことがあるのだが、彼女が帰ってこないことには何も始まらない。少し考えてみると、この現場は彼女に依存している部分がかなり大きい。なんとか彼女のノウハウを、全体で共有できないかと赤坂は考えていた。

ふと、モニタに目をやると、メール着信のアイコンが画面右下に表示されていることに気付いた。送信元が吉川となっているから、おそらく例の件での詳細がようやく届いたのだろう、と赤坂は思った。

しかし、吉川から送られてきたメールには、幸か不幸か、こう書かれていた。

title:ソースコードのバージョンについて

本文:お世話になっております。先程口頭でお話した件ですが、ソースコードはどうやら最新のものを使用するようです。先方(岡野様)にも確認いたしました。よって、データ変更の必要はなく、昨日頂いたデータのままで結構です。

本文にはこのあと謝罪文が2、3行書かれていたが、赤坂はその部分を読む気にはなれなかった。なぜなら、この事実を知った埠頭の激昂を抑える腕力と精神力に自信がなかったからである。

つづく

「え、それ私のことですよね多分。やめてくださいよ」

上中里が湿りきった目で埠頭を見る。当の埠頭は煎餅を咥えながらバチバチとキーボードを叩いていた。

「なんでー?協議の結果アンケート一位のこれにしようって決めたじゃん。ジャンプシステムに文句言うわけアンタ」

どこから突っ込めばいいのかわからない発言をする埠頭をまともに相手してはいけないと、上中里は話題の転換を試みる。

「埠頭さんはもう作業終わったんですか?私の相手をしている暇があれば、作業を早く終わらせたほうがいいんじゃないでしょうか」

「それとも2位のジョナサンとかの方が良かった?なんか波紋とか操れそうだしいいよね!いやここは31位のクシャトリヤとか意外と」

「え、私はもうしゃべらなければいいんですか?」

やりとりの拒否を提案する上中里だったが、埠頭はやはり煎餅をかじりながら答弁した。

「赤坂さんが管理するようになってから、進捗管理が公開されてるようになったのは知ってるよね」

「ええ?ああ、そうですね」

全員が全体の進捗を把握して、遅れが出た場合すぐフォローが出来るようにと赤坂の提案で始まったものだった。赤坂が新たに作成した管理表は、全体の状況や個別の進捗が分かりやすくまとめられている。

「見たらわかると思うけど、私は作業を前倒しでするタイプなんです」

そう言われて、上中里が管理資料に目を通すと、確かに埠頭は1日前倒しで作業を進めていた。あの口ぶりだと、既に今日の分の作業も終えているのだろう。上中里は攻めどころを間違えたと思い、軽く下唇を噛んだ。

「だから私には自由にかみやんのニックネームについて討論する権利があるのよ。はっはっは。お前にもオプーナを買う権利をやろう」

「いや話のつながりが見えないんですけど。オプーナってなんです」

赤坂が呼ばれるまま名も名乗らぬ男の跡についていくと、とある人物が瞳に映るのがわかった。

岩倉だ。

嫌な予感が2倍に膨れ上がったような錯覚を覚えるが、ともかく事態を把握することが先決と考え、先の男に不具合の現象について確認することにする。

「データが動かないとのことでしたが、どちらの環境でしょうか」

男は、ああ、と応答すると、手元のノートPCを指差す。

「このローカルマシンですよ。いまお見せしますね」

男はマウスとキーボードを操作し、動作確認用の画面を表示させる。

「動かないというのは、どのように動かないんでしょうか。ええと」

「あ、失礼しました。私、吉川と申します」

ようやく名前が聞けたと思い、赤坂も挨拶をしながらおじぎした。

「それで、どのように動かないんでしょうか。エラー画面が出るんですか?」

「ええ、そうですね。基本的にはDBのエラーのようなんですが、詳細がわからなくて」

「DBのエラー……」

吉川が画面を操作すると、確かにエラー画面に遷移し、DB操作時にエラーが発生していることを示すメッセージが表示されている。

「なるほど、確かにエラーになっていますね。ログは見ましたか?」

赤坂に問われるも、吉川は首を横に振る。

「動くことを前提に考えていましたから。ログを見る必要があるんですか?」

このエンジニアは何のためにいるんだろうと思ったが、今そんなことを言い始めても仕方がない。事態解決のために動き始める必要があった。

「状況はわかりました。今担当者を読んできますので、それまでにログを取っておいてもらえますか?場所はわかりますよね。ではよろしくお願いします」

相手の返答を待たずに赤坂は動き出した。吉川が「あっ」とか言っていたような気もするが、相手をしている暇はない。何しろこちらは大規模なシステム障害の対応中なのだ。優先度から考えてこちらの対応に時間を割いている余裕はない。とはいえ、無碍に断るとのちのち気まずくなるためただ断るというわけにもいかないのが辛いところだ。

自席付近に戻ると、上中里と埠頭が言い争いをしていた。とは言っても、顔が真っ赤になっているのは上中里だけで、埠頭はにやけながらキーボードをバチバチ叩いている。

「やかましいわね。どうしたの」

「赤坂さん、聞いてください。埠頭さんが妙ちくりんなニックネームをつけて私の精神を蝕むんです」

「人聞きの悪いことを言わないように!」

まだニックネーム論議を続けていたようだった。赤坂は半ば呆れ気味に二人に尋ねた。

「その件については、ファミレスちゃんということで決着したんでは」

「それで稟議書決済されたよね」

「されてないですから!というかその命名初耳!馬鹿ですか!」

「馬鹿にして……、そうやって貴様は、永遠に他人を見下すことしかしないんだ!」

「アムロかお前は」

「なんですかこのやりとり。日本語でお願いします!」

上中里のツッコミで我に帰った赤坂は、埠頭を呼びに来たことを思い出した。

「そうだ埠頭さん、まえに頼んだデータ作成の件で、テスト中に不具合が出たんだって。ちょっと来てもらえる?」

「なにー?私の仕事に文句つけようってのか。よかろうかかってきなさい」

埠頭が赤坂とともに別件の不具合対応へ向かったのを見届けてから、上中里はプリプリしながら自分の作業に戻る。すると先程までうんうん唸っていた舞浜が声をかけてきた。

「いいですなー女性陣は。毎日仕事が楽しそ」

「自分の作業してください」

「はい……」

システム開発環境としては奇跡的な男女比率の中、舞浜は肩身が狭く、針のむしろ状態であった。

埠頭が画面を見、画面を数回スクロールしたあと「おかしい……」とつぶやいてから一分後に原因は判明した。

「これソースが最新じゃないですよ」

埠頭いわく、データが不正なのではなくて環境が悪い、とのことだった。バージョン管理ツールで確認してみると、確かに最新ソースとタイムスタンプが食い違っており、差分も出ていたため、埠頭の言い分自体は正しいということになる。埠頭がテストした結果も赤坂自身が見ており、問題がないことを確認していた。

何か嫌な予感を感じたのか、埠頭が苦虫を噛み潰したような顔をしている。それには気づかず、赤坂は吉川に質問する。

「どうして最新版ソースでテストされてないんですか?というかエラーログを見れば原因がわかりそうなもんですけども」

ちなみに、吉川はエラーログを取っていなかった。

「いやあ、環境はこれでやれと言われてそのまんまなもんですから、よくわからないです」

取り方を知らないらしい。彼はシステムエンジニアというよりテスターのようだ。

赤坂はたちくらみを起こしそうになるのを懸命にこらえて、吉川から情報を引き出すことに展開をシフトさせる。

「ではこの環境を用意したのは誰でしょう。その方に尋ねればわかるとおもうんですが」

吉川はその人物をちらりと一瞥してから、名を告げた。

「うちの岩倉です」

チッ。

埠頭が周囲一帯に響き渡るほど大きな舌打ちをした。岩倉とは、数日前に赤坂に対してチンピラのような口調で文句を垂れたモンスターSEのことである。二度と関わり合いになりたくないとは思っていたが、受注プロジェクトの関連性が深いため、口を全く聞かないというわけにもいかない状態であった。そこへ来てこのような問題が発生してしまい、赤坂の心労はピークを迎えつつある。

しかし、先ほどの舌打ち、埠頭はなにか岩倉に対して嫌な思い出でもあるのだろうか、と赤坂は思う。もっとも、岩倉はあれほどの人物だから、彼に好意的な人間のほうが少ないだろう。

なにはともあれ、岩倉に話を聞かないことには始まらない。赤坂は胃袋に穴が開いた時のストックがいくつ必要かを計算しながら、岩倉の頭を叩きたくなる衝動を必死にこらえて彼に話しかけた。

「岩倉さん、ちょっとよろしいでしょうか」

「あ?」

この応答。これが社会人の所業だろうか。赤坂は血管が何本か切れる音が聞こえた気がした。

「吉川さんのローカル環境について、質問があるんですが、お時間いただいてもよろしいですか?」

「なんだよ。30秒で終わらせろよ。忙しいんだから」

さっき最小化したソリティアの画面はなんだ、とツッコミを入れている余裕も時間もない。

「吉川さんの環境なんですが、ソースが最新じゃないみたいなんですけど、どうしてですか?」

ハァ?という顔をした岩倉は、表情を怒らせて問いに解答した。

「この案件は一世代前のソースでリリースするからに決まってるだろ!馬鹿かお前。碌でも無いデータよこしやがって、それで給料もらってんのかお前。迷惑かけておまんま食えるなんていい御身分だな、ふざけんな」

赤坂には、何が起こったのかさっぱりわからなかった。階段を登ったと思っていたらいつの間にか降りていた時のような、恐ろしい物の片鱗を味わったような気がした。埠頭が岩倉に掴みかかろうとしたところで我に帰り、彼女を羽交い締めにして抑えることをしなければ、あと数分はその場に立ち尽くしていたことだろう。

埠頭が岩倉に襲い掛かろうとしないのを確認してから、赤坂は岩倉にいくつか確認をする。

「ちなみに私はそのソースコードのバージョンの件については聞いていないんですけど、いつごろ決まった話なんですか?」

「ああ、今日の朝客に指示されたんだよ。言われたらやるしかねえだろ」

埠頭が完成したデータを送付したのは、昨日の定時頃のことだった。

(だめだこいつ、早く何とかしないと……)

最低な状況ではあるが、やるべきことはようやく見えてきた。岩倉の処遇に関しては、あとで依代に相談しよう。彼にどうこうするような権限はないにしろ、会社間の問題として文句をいうことくらいはできるはずである。

ただ、ことをスムーズに運ぶためには、岩倉に対して下手に出なければならないし、埠頭はそれを出来る状態にないから、赤坂自身が自分の胃に穴をあける手助けをしなければならなかった。

「申し訳ありませんが、お客様とのやりとりと決定事項を赤坂と依代宛にメールで送って頂けますか?今後の作業に漏れが無いよう、お手数かとは思いますができるだけ精緻な内容をいただけると助かります」

「ああ?なんだと?なんで俺がそんなことしないといけないんだよ!」

おまえのせいだからだろ!と激しいツッコミを入れてはいけないのだ。以前のやりとりでそれを痛感した赤坂は、ひきつってはいるが笑顔を絶やさずにいた。

しかしこのままでは埒があかない。一度相手に非を認めさせれば話は早いと思いがちだが、それをするには依代という人材が必要だった。自席を振り返り見るも、周辺に彼女の姿は見当たらない。

そこに、鶴の一声とも言うべき、男の声が赤坂を呼んだ。

「すいません赤坂さん!ちょっとこれ見てもらえますか!」

急に発生した甲高い声の主は、吉川だった。自席から手を振って赤坂を呼んでいる。必死の形相に緊急性を感じ、まだ岩倉の方に敵意のまなざしを向けている埠頭の腕をつかんで、岩倉に一礼してから吉川の席へ向かった。

「ちょっとここを見てもらえますか?」

吉川はそう言って、モニタのとある部分をボールペンで差した。赤坂は指示された部分を見ようとモニタを覗き込むが、ボールペンの先には何も無い。

「そのままの姿勢で聞いてください」

吉川がボリュームを落とした声で、赤坂の方を見ず話し始めた。

「大体の事情はわかりました。このまま岩倉と話しても埒があかないでしょうから、こちらで必要なことはすべて私が用意します」

なんということだろう。彼はシステムエンジニアではなかったが、素晴らしきネゴシエイターであったのだ。

赤坂はこれ幸いとばかりに、要件変更が情宣されていないこと、その詳細がまだ不明なことを彼に伝える。吉川は赤坂の話をすべて聞いたあとで頷くと、必要な情報はすべて提供すること、ただデータは作成して欲しいことを赤坂に告げる。赤坂はそれを了承し、吉川に一礼したあと、やはりまだ鼻息を荒らげている埠頭の肩をつかんで、その場を離れた。

自席に戻った赤坂は、よく考えたら起きた事件が何一つ解決していないことに気付いて、頭を抱えた。ただでさえ遅れ気味なスケジュールが、さらに遅延してしまう。

埠頭には、先程から一世代前のソースコードで動作するデータを作成してもらっている。後ろから覗くと、動作確認をしているようなので、どうやらデータ自体の修正は終わっているようだ。今はおそらく確認作業をしているのだろう。データのテスト結果は成果物として納品する必要はないが、赤坂はフォーマット自由でいいから作成するよう指示している。

ちなみに、吉川からまだメール等で情報は提供されていない。のちの情報で手間が増える可能性はあるが、埠頭の現状を考えるとそれほどの負担にはならないと赤坂は考えている。

周りを見渡してみる。舞浜はさっきまでうんうんと唸ってモニタと格闘していたと思っていたが、今は鼻歌を口ずさみながらキーボードを叩いている。鼻歌が異常なまでに下手なのでやめさせようと思ったが、順調に進んでいる作業に水を差しては元も子もないと、今は我慢する。

上中里は、依代がいないからか、モニタを見ながら眉をしかめている。自分にも質問して良いと言っておいたはずだが、遠慮しているのかその様子はない。今日の修羅場が終わったあと、彼女の状況についてフォローしておく必要があるだろう。

依代は離席したままだ。色々聞きたいことがあるのだが、彼女が帰ってこないことには何も始まらない。少し考えてみると、この現場は彼女に依存している部分がかなり大きい。なんとか彼女のノウハウを、全体で共有できないかと赤坂は考えていた。

ふと、モニタに目をやると、メール着信のアイコンが画面右下に表示されていることに気付いた。送信元が吉川となっているから、おそらく例の件での詳細がようやく届いたのだろう、と赤坂は思った。

しかし、吉川から送られてきたメールには、幸か不幸か、こう書かれていた。

title:ソースコードのバージョンについて

本文:お世話になっております。先程口頭でお話した件ですが、ソースコードはどうやら最新のものを使用するようです。先方(岡野様)にも確認いたしました。よって、データ変更の必要はなく、昨日頂いたデータのままで結構です。

本文にはこのあと謝罪文が2、3行書かれていたが、赤坂はその部分を読む気にはなれなかった。なぜなら、この事実を知った埠頭の激昂を抑える腕力と精神力に自信がなかったからである。

つづく