「もう私、こんな家出てくから!」

そういって立ち上がったカオリを止める者は、しかしだれもいなかった。

そんな家族の顔をひととおり見回してから、カオリはくやしそうに部屋を出ていくのだった。ことあるごとに、わたしもうでていく、という長女と、それが本気ではないことがわかっていて、引き止めようとしない家族―――この一家にとっては、いつものできことなのである。あんまりありふれ過ぎているものだから、またか、と誰もが思わずにはいられなかった。

そしてそれは、カオリ本人ですら、例外ではなかったのだ。

さて、ことの発端はこんなふうである。

この日、一家は動物園へとでかける予定だった。自宅からわりあい近所にあって、十五分ていど車を走らせれば到着できる、なじみの動物園。その地理的な利便性もさることながら、なにしろ、動物をながめるのがそろって大好きな家族である。ちょっとしたおでかけのスタンダードとしてその動物園が定着するのに、さほどの時間はかからなかった。もはやそこにいる動物たちの配置は完全に把握しているし、鹿の角だとか種々の動物の毛のはえかわりだとかの時期や、さらには、個々につけられた名前まで覚えてしまっていた(あれはタロー、あのちいさいのがユキ、となりの貴婦人みたいのがメイ、気がちいさいしまお、なんとなくこわもてのブンタさん)。そう、端的に言えば、なんども来すぎて飽きがきているのだ。

それにも関わらず、カオリがまたしても動物園に行くことを熱望したのは、どうやらなにかの動物の赤ちゃんがうまれたらしい、という噂をどこからか聞きつけてきたからだった。

「赤ちゃんて、なんの赤ちゃんがうまれたの?」

興奮ぎみに話すカオリに、妹のハルカがもっともな疑問を、あくまで冷静にぶつけた。

「なんのって…赤ちゃんは赤ちゃんだよ。なんかこう、小さくてふわふわして…そう、可愛いにちがいないわ!」

そんなふうにして一家は、ちょっとした審議の末、なんども訪れた動物園ゆきを可決したのだった。

―――しかし問題は、きょうのこの雨。

屋根のない園内をあるきまわるにはすこし、うっとうしい降水量だ。傘をさしてもけっきょく服は濡れるし、そのうえ所により足もとのぬかるみがひどかったりすれば、くつの濡れた不快感で“なにかの赤ちゃん”どころでなくなってしまうかもしれない。

あまつさえ、「赤ちゃんがいなくなるわけでもないし…」と父は、すこぶるよわきだった、「ほら、もっといい天気の時にしようよ」。

これみよがしなため息でもって抗議の意を示したのは、ハルカだった。それにつられるようにして、カオリは盛大な舌打ちを、あくまでも心の中で(父親を慮ると、じっさいに堂々とはとても、できないではないか!)をした。どこかにでかけた時にとつぜん雨が降りだしたりして、そうしてくらか濡れはじめると、もういっそのこと盛大に濡れてやろうかしらと思うけど、帰りの車のなか――びしょびしょになった自分と、そのとばっちりをくうシート――のことを思うとそうするわけにもいかない、と踏みとどまってしまうのは、街での「快適な」 くらしにスポイルされてしまったからなのかもしれない。私は断じてそうじゃないと、言えるわけじゃない。けれど…でも、お父さんはとくにそうだわ、なによ、なによ雨くらい! いっそ、犬みたいに濡れまくってやるっていう『きがい』もなくて、いったい父親がつとまるほど、よのなか甘いとでも思ってるのかしら!

カオリはもやもやした気持ちをしずめるために、顔面をまくらにうずめた。

「そうだ、水族館いこうよ! おかあさん、ひさしぶりにイルカ見たいわ!」

カオリの出ていったあとの沈黙を破って、とつぜん母が思いついたままを言った。

「ほら、水族館ならほとんど屋内だし、ね!」

母の提案にわきたつ、カオリを除いた一家。

イルカイルカという、ひときわ甲高いハルカの声は、二階にいたカオリにもはっきりと聞き取ることができて、水族館が代替案として提示されたことが彼女にもわかった。

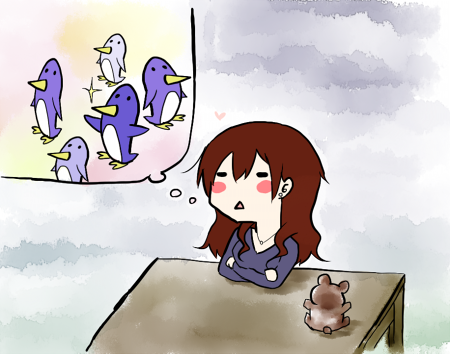

ああ――そういえばさいきんペンギンさん見てないな、とカオリは早くも赤ちゃんをあきらめ始めているのだった。

きまぐれかぞく