09.殺し過ぎ

ゲームが進んでいくうちに、俺はあることに気がついていた。

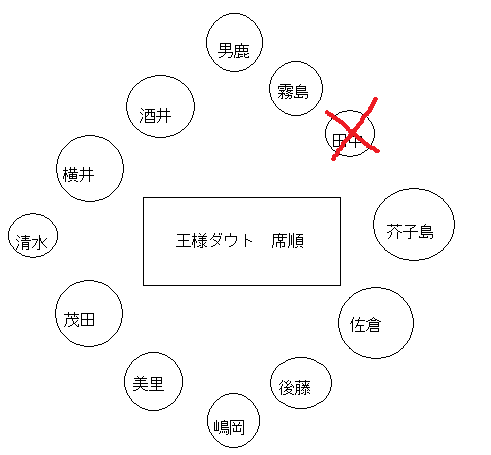

いまのところはみんな楽しそうに、この王様ダウトを楽しんでいるように見える。いまのところ王様になったのは酒井さんと霧島。そして二人ともわりと初期段階の札にダウトをかけたので、みんなの手札はそれほど減っていない。罰ゲームも温和なもので、嶋岡さんが用意した『罰ゲームサイコロ』を振って、そこに書いてある『恥ずかしい話を悪者が王様に耳打ち』とか『下着の色を答える』とか、その程度の他愛ないものが消化されていっている。

「おいおい、なんだか愉快なゲームじゃねーか。なァ後藤」

と俺の左隣の茂田は上機嫌だが、俺は嫌な予感しかしなかった。その感覚の正体はハッキリとは分からない。だが、何かが……そう、言わばゴーストが俺に囁いている……気をつけろ、と。

そもそも、このゲーム、『巻き添え指定』のために出し終わったカードを開放できるというのが、かなりえぐい。これでいつ、誰がどのタイミングでブラフを張っていたのかが分かるし、罰ゲーム後はそれが悪者の手札になるのだから、そのハンドの中身の大部分を把握できることになる。

もちろん、たかがパーティゲームでそこまで勝負に執着するヤツなんていないし、今のところ誰か感じていたとしてもそれを口に出す様子はない……というかみんなお菓子ばっか喰っていて口から何かを出すどころか入れている有様だ。なぜカードゲームをやっているのに素手でポテチを喰うバカが減らないのか、俺はさっぱりわからないのでうまい棒を喰うしかない。

「…………」

俺はチラっと嶋岡さんを見る。

このゲームの提案者はヤツだ。何か目論見があって、それで自分が有利になるようにこのゲームを考案したのかもしれないが……

しかし、そうまでして嶋岡さんが勝ちたい理由ってなんだ……?

俺はうーん、と考え込んでしまった。

が、その答えは、すぐに分かった。

○

「ダウト」

と嶋岡さんがニコニコして言った。

「いやあああああああああああああああ!!」と頭を抱えたのは天ヶ峰。

「どうして……私のっ……完璧なブラフっ……破綻っ……すべてっ……!!」

「お前ほんと好きなーそれ」

「フフフ」と笑ったのは嶋岡さん。

「それじゃあ、ミサトンへの陵辱の前に巻き添え指定をさせてもらおうかな……『お百姓さん』」

「ううっ、ひどいよう」と涙まじりにカードをめくっていく天ヶ峰。時計周りに、茂田はハートの10、清水はハートの9、横井はハートの8、酒井さんがスペードの2、男鹿がダイヤの6、霧島がスペードの1、田中くんが、……クラブの4。

「えっ、俺か」

田中くんは戸惑っている。ちゃんと宣言通りに4を出したのに、という顔だ。そう、ここがこのゲームの怖いところである。ちゃんと宣言を守っても、マーク次第では罰ゲームに参加させられてしまう。その内容次第では美味しい目に遭うかもしれないわけだが……

そんな俺の甘い希望を、嶋岡さんが木っ端微塵に打ち砕いた。

「悪者が、お百姓さんにガチパンチ」

「えっ……?」

田中くんの呼吸が止まる。わなわなと震えながら、おそるおそる嶋岡さんの方を見やる。

「い、いまなん……なんて……?」

「ガチパンチです」

嶋岡さんは組んだ腕を指でトントンと叩く。

「はやくぅ。ね~え~ミサトン~やってやってぇ~」

突然おねだりモードに入った嶋岡さんから、天ヶ峰は顔を背けた。

「嶋っち」

「なんだい?」

「任せて」

ボキボキと拳を鳴らす天ヶ峰。ぬっと立ち上がった瞬間、その闘気で肉体が数倍にも膨れ上がって見え、たてがみのような赤茶髪が天井をこするのではないかと思われた。田中くんは逃げようとしたが、人の痛みがわからない女子どもに「逃げちゃだめ~」と拘束される。悪気はないんだろうが殺意がある。よくない、これはよくない。

俺は思わず立ち上がっていた。

「田中くんっ、シートベルトをっ」

「喰らえええぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!!!!!」

「ノーサンキュ―――――――――っ!!!!!!!!!!!!」

それが、田中くんの断末魔だった。

天ヶ峰の抉るような足元から掬い上げる形のアッパーフックが田中くんの鳩尾に突き刺さり、その身体を天井へと打ち上げた。

「がはっ!!」

大地へ向かって呼気を吐くという世にも奇妙な形から、さらに田中くんを惨劇が襲った。軽い半歩ほどのバックステップで距離を作った天ヶ峰が姿勢を紅蓮の狼のように伏せ果てさせ、そこから腰力の全てを捻転させて渾身の回し蹴りを田中くんの肋骨にぶち込んだ。窓ガラスを粉々にぶち破って、その身体が外へと転がり出る。俺たち男子は窓へ駆け寄って、もう見えなくなってしまった古き友の気配をいつまでも見送っていた。

届かなかった。

俺の思いは、田中くんに届かなかった。

主に物理的な意味で。

「どう考えても……どう考えてもオーバーキルだろ今のはさァ……!!」

割れた窓ガラスにすがりついて咽ぶ芥子島は、本物の男だった。

背後から女子どもの笑い声が響いてくる。

それが一段落すると、目元に浮かんだ涙を人差し指で丁寧に拭いながら、嶋岡さんが言った。

「さ、続けようか。王様ダウト」