四章「グッドマンズ・アフターダーク」

「吊り橋効果、というものがあるんだ」

武藤は変わらぬ口調でそう語る。

「男女二人が危機的状況下に置かれた時、怖くてドキドキする心理が一緒にいる相手にも働いて、好感を持ちやすいという。そう、今の僕と明穂のようにね」

「聞いたことあるわ。刑事ドラマなんかでもよくあるわね」

「それは違うような気がするけど、そういうことにしておこう」

「馬鹿なこと言ってないで、さっさと脱出方法を考えるわよ」

明穂はいつも以上に真剣な面持ちで、周囲を見渡す。

「こんな所、すぐにでも抜け出さないと居心地が悪いわ」

「ああ。空気も悪いし、良い気分じゃあない」

二人がいるのは、廃ビルの一室。

窓も何もない物置のような部屋に、武藤と明穂は閉じ込められていた。

時はいくらか遡る。

「……随分と寂れた街だね」

原付のスピードを緩めながら、武藤は呟いた。

キュルキュルとブレーキ音が響き渡るのは、荒廃しきった街。元々は栄えていた都市のように見えるが、今はもうその殆どが真っ白な繭に覆われてしまっている。間違いなく、繭化の症状だ。

繭の糸は必要とされなくなった物から巻きつけられていく。繭化してしまった物は、しばらくの間繭の姿を維持し続けるが、やがて完全に存在価値が消え失せると、中身は真っ白な蛾となって何処かへ飛び去って行く。

目を凝らして仔細に観察すると、繭糸の間からはまだ、灰色のビル肌が垣間見える。

だから、この街に起きている繭化はまだ初期段階と言えた。

「つい最近、繭化の影響で人がいなくなった街と推測できるね」

「まともな食料にありつけるかしら。そろそろコンビーフのサンドイッチも飽きてきたわ」

「君はいつも食に植えてるね、明穂。まあ、それが元気である証拠なんだけど」

原付から降り、そのままハンドルを持って押していく武藤の隣を、明穂が歩く。

街は静まり返っていて、二人の足音がよく響く。所々白い糸に覆われたビル群はどこか異様な雰囲気を放っていて、武藤はすぐにそれを感じ取った。

「明らかに怪しい匂いプンプンだね。恐らくまだ人が住んでいるというのに、恐ろしいほど誰も見当たらない。どこかに隠れているか、狙われているか。もしかしたら既に術中にハマっているかもしれないね」

「術中?」

反芻する明穂に、武藤は目線で答える。

「ほら、例えばこの辺りの地面。周りの地面はコンクリートなのに、ここだけ土になっているだろう? そんな場所がさっきから幾つもある。もしかしたら、これは落とし穴かもしれない。他にもコンクリートが剥げている部分はあるけど、ここだけは綺麗に円形になっている。周りのヒビ割れ方から見ても、明らかに人為的に剥がされたと言えるだろうね」

「ふーん。まあさすがの洞察力といった所ね」

「はっはっは、いやあそれほどでも」

「で、物は相談なんだけど」

「うん、何だい明穂?」

不意に、二人の足元から地面の感覚が消え、ドサッと深みに落とされる。

「本当に落とし穴だったみたいね」

「あちゃー、これはうっかりしてたなあ」

○

「全く、落とし穴に気付いていながら引っかかるなんて、どうかしてるわ」

明穂は窓のない部屋を歩き回り、何処か抜け道がないか探っていた。

ただ、両手はロープで縛られて自由が効かないので、何かを探すにも足を使うしかない。

「明穂。頼むから大きな音を出して壊すのはやめてね」

「うるさいわね。なりふりかまっている場合じゃないのよ」

言いながら、倒れた本棚を蹴飛ばしていく。足技が得意である明穂は足さえ自由なら問題ない。だが内心焦っているのか、表情も行動も少々落ち着きがない。見かねた武藤は「あー明穂」と聞こえるように語りかけた。

「ひとまず少し落ち着いてくれ。脱出する方法なら僕が考えるから」

「脱出する? 拘束されている身でよくそんなことが言えるわね、武藤は」

「はは、何を言っているんだい」

さっきまで手首を縛られ、拘束されていた武藤は。

「そんなものとっくに解いてしまったよ」

微笑みを投げかけながら、自由になった両手をひらひらと振ってみせた。

得意げな武藤を見て、明穂の顔はみるみる苛立ちを帯びる。

「……抜け出すコツでもあれば、ぜひともご教唆いただきたいわね」

「なに、難しいことじゃないよ。縛られるときにこっそり、紐の一部を握っておいたんだ。連中はきっちり結んでるつもりだろうけど、実際は紐に余裕があるからユルユルさ。脱出マジックの初歩テクニックだね」

「御託はいいから、私の紐も早く解いて」

「はいはい」

シュルル、と慣れた手つきで明穂の拘束を解く。

晴れて自由になった明穂は、んーっと一度だけ伸びをして、

「それじゃ、こんな所さっさと出るわよ。こんな扉、私の鉄山靠で……」

「ちょっと待ってくれないか、明穂」

ぴた、と明穂は動きを止める。呼びかけた武藤は、床に散乱する本に目を通しているようだった。

「……何か知りたい情報でもあったのかしら、有識者どの」

「明穂も皮肉を言うようになったね。お世辞にも上手いとは言えないけれど」

言う口は冗談交じりだったが、本に走らせる目は真剣そのもの。

蹴飛ばそうとした明穂も、それに気付いて構えを解く。

「ああ、そうだ。今はいつもの乱痴気騒ぎを起こしている場合じゃない」

こめかみには、汗が流れていた。

「僕らが幽閉されたのは、どうやらマトモな場所じゃないようだからね」

『解体のススメ』。

『人体解剖学』。

『ヒトを造り変えるための70の方法』。

散らばっていた本は、どれもが人体手術に関するものばかりだったのだ。

武藤は変わらぬ口調でそう語る。

「男女二人が危機的状況下に置かれた時、怖くてドキドキする心理が一緒にいる相手にも働いて、好感を持ちやすいという。そう、今の僕と明穂のようにね」

「聞いたことあるわ。刑事ドラマなんかでもよくあるわね」

「それは違うような気がするけど、そういうことにしておこう」

「馬鹿なこと言ってないで、さっさと脱出方法を考えるわよ」

明穂はいつも以上に真剣な面持ちで、周囲を見渡す。

「こんな所、すぐにでも抜け出さないと居心地が悪いわ」

「ああ。空気も悪いし、良い気分じゃあない」

二人がいるのは、廃ビルの一室。

窓も何もない物置のような部屋に、武藤と明穂は閉じ込められていた。

時はいくらか遡る。

「……随分と寂れた街だね」

原付のスピードを緩めながら、武藤は呟いた。

キュルキュルとブレーキ音が響き渡るのは、荒廃しきった街。元々は栄えていた都市のように見えるが、今はもうその殆どが真っ白な繭に覆われてしまっている。間違いなく、繭化の症状だ。

繭の糸は必要とされなくなった物から巻きつけられていく。繭化してしまった物は、しばらくの間繭の姿を維持し続けるが、やがて完全に存在価値が消え失せると、中身は真っ白な蛾となって何処かへ飛び去って行く。

目を凝らして仔細に観察すると、繭糸の間からはまだ、灰色のビル肌が垣間見える。

だから、この街に起きている繭化はまだ初期段階と言えた。

「つい最近、繭化の影響で人がいなくなった街と推測できるね」

「まともな食料にありつけるかしら。そろそろコンビーフのサンドイッチも飽きてきたわ」

「君はいつも食に植えてるね、明穂。まあ、それが元気である証拠なんだけど」

原付から降り、そのままハンドルを持って押していく武藤の隣を、明穂が歩く。

街は静まり返っていて、二人の足音がよく響く。所々白い糸に覆われたビル群はどこか異様な雰囲気を放っていて、武藤はすぐにそれを感じ取った。

「明らかに怪しい匂いプンプンだね。恐らくまだ人が住んでいるというのに、恐ろしいほど誰も見当たらない。どこかに隠れているか、狙われているか。もしかしたら既に術中にハマっているかもしれないね」

「術中?」

反芻する明穂に、武藤は目線で答える。

「ほら、例えばこの辺りの地面。周りの地面はコンクリートなのに、ここだけ土になっているだろう? そんな場所がさっきから幾つもある。もしかしたら、これは落とし穴かもしれない。他にもコンクリートが剥げている部分はあるけど、ここだけは綺麗に円形になっている。周りのヒビ割れ方から見ても、明らかに人為的に剥がされたと言えるだろうね」

「ふーん。まあさすがの洞察力といった所ね」

「はっはっは、いやあそれほどでも」

「で、物は相談なんだけど」

「うん、何だい明穂?」

不意に、二人の足元から地面の感覚が消え、ドサッと深みに落とされる。

「本当に落とし穴だったみたいね」

「あちゃー、これはうっかりしてたなあ」

○

「全く、落とし穴に気付いていながら引っかかるなんて、どうかしてるわ」

明穂は窓のない部屋を歩き回り、何処か抜け道がないか探っていた。

ただ、両手はロープで縛られて自由が効かないので、何かを探すにも足を使うしかない。

「明穂。頼むから大きな音を出して壊すのはやめてね」

「うるさいわね。なりふりかまっている場合じゃないのよ」

言いながら、倒れた本棚を蹴飛ばしていく。足技が得意である明穂は足さえ自由なら問題ない。だが内心焦っているのか、表情も行動も少々落ち着きがない。見かねた武藤は「あー明穂」と聞こえるように語りかけた。

「ひとまず少し落ち着いてくれ。脱出する方法なら僕が考えるから」

「脱出する? 拘束されている身でよくそんなことが言えるわね、武藤は」

「はは、何を言っているんだい」

さっきまで手首を縛られ、拘束されていた武藤は。

「そんなものとっくに解いてしまったよ」

微笑みを投げかけながら、自由になった両手をひらひらと振ってみせた。

得意げな武藤を見て、明穂の顔はみるみる苛立ちを帯びる。

「……抜け出すコツでもあれば、ぜひともご教唆いただきたいわね」

「なに、難しいことじゃないよ。縛られるときにこっそり、紐の一部を握っておいたんだ。連中はきっちり結んでるつもりだろうけど、実際は紐に余裕があるからユルユルさ。脱出マジックの初歩テクニックだね」

「御託はいいから、私の紐も早く解いて」

「はいはい」

シュルル、と慣れた手つきで明穂の拘束を解く。

晴れて自由になった明穂は、んーっと一度だけ伸びをして、

「それじゃ、こんな所さっさと出るわよ。こんな扉、私の鉄山靠で……」

「ちょっと待ってくれないか、明穂」

ぴた、と明穂は動きを止める。呼びかけた武藤は、床に散乱する本に目を通しているようだった。

「……何か知りたい情報でもあったのかしら、有識者どの」

「明穂も皮肉を言うようになったね。お世辞にも上手いとは言えないけれど」

言う口は冗談交じりだったが、本に走らせる目は真剣そのもの。

蹴飛ばそうとした明穂も、それに気付いて構えを解く。

「ああ、そうだ。今はいつもの乱痴気騒ぎを起こしている場合じゃない」

こめかみには、汗が流れていた。

「僕らが幽閉されたのは、どうやらマトモな場所じゃないようだからね」

『解体のススメ』。

『人体解剖学』。

『ヒトを造り変えるための70の方法』。

散らばっていた本は、どれもが人体手術に関するものばかりだったのだ。

「地図が確かなら、ここはかつて野鳥の研究を行っていた場所のはずだ」

古ぼけた紙を広げて武藤は現在地を指さす。

街にわずかながら残る風景のお陰で、大体の居場所は分かっていたのだ。

「当然、野鳥が鳴いている気配なんてどこにもない。おそらくそんなものはとうの昔に辞めてしまったんだろうね。で、此処から先は推測になるけど、今は野鳥の代わりに人間の研究をしている可能性がある、と」

「……どうして、そんな事を?」

「分からないよ。そんな馬鹿げたことをする連中とは一生折り合いがつかない」

地図を畳み、武藤は放置されていたリュックを背負う。

「ともかく、審議を確かめるためにはここから脱出する必要があるね」

「それはそうだけど、一体どうやって? まさかドアでもぶっ壊すつもり?」

「そのまさかだよ、明穂」

尋ねる明穂を余所に、武藤は部屋と外をつなぐ唯一の扉をコンコンとノックする。

返事はない。ドアの向こう側には誰も居ないようだ。

「時に明穂、君の一番強力な足技は何かな」

「シャイニング・ウィザードだけど」

どこで憶えたんだそんなもの、と小さく呟いて。

「そりゃあいい。んじゃま、この辺に景気良く行こうか」

○

男は部屋の安楽椅子に座って、ゆらゆらと葉巻を燻らせていた。

空腹という感覚はあったが、それを満たす気概はない。腹が減った所でどうこうするつもりはない。五〇年近く続けてきた人間生活にもそろそろピリオドを打つ気でいたので、命を削る方法があるなら惜しまなかった。腹が減ったままで居ればそのうち飢餓状態になり、栄養失調で膨れている腹も萎み、死に絶えていく。それが望みだった。

死にたいわけではなかったが、生きている価値がないのは理解していた。その昔は名のある資産家で、こうしてポケットマネーで設立した野鳥研究所の訪問をすることもあったが、あの日から――繭化が始まった日から全てが崩れていった。

現在は世界の七割が繭化している、とも言われている。少し前までは繭化の原因を突き止めて人類絶滅を食い止めようと叫ぶ人種もいたにはいたが、このご時世、もう誰もそれを支援しようとしなかった。

短くなった蝋燭の火など、守ってもそのうち燃え尽きるのだ。

世界からは希望の声が消え出し、反比例して繭化の現象は漸進的に進んでいった。

男もかつては世界存続に奮起していた。世を代表する|富豪《グッドマン》の一人として繭化対策に貢献し、元々野鳥の研究を行っていた研究所を泣く泣く解体し、繭化専門の研究を独自に進めた。死にゆく世界を繋ぎとめるために。ひいては、自分が富豪として優位に立っていられるこの世界を守るために。

だが、すべての努力は虚しくも泡沫となった。

繭化の侵食は異常なまでに早い。研究所のあるこの街もいつしか繭糸に蝕まれ、研究員の数は一ヶ月で半分以下になった。その勢いは衰えることを知らず、残っているのはもう自分と数人の研究員だけだ。かつて愛していた野鳥さえもその姿を消してしまった。

その事実が男から何もかもを奪い尽くしてしまった。資産も少なくなって、手段も尽きた。残っているのは無力な自分と、精神が削がれた研究員たちと、繭化していく街の風景だけ。もう抗う意味も価値も存在しない。こうして一人、葉巻を吸うことくらいしかやることがなかった。自分だけがなぜ繭化せずのうのうと生きているのか不思議だった。

「私はなぜ生きているのか」

日すがら、そんな事を呟いていた。

自問に答えが返ってくることはない。あるとすれば窓から吹き込む妙に寒気のある風だけで、それは男の精神をごりごりと擂り潰していく。答えを教えてくれるものは何処にもない。孤独とはそういうことだ。

だから男は、街にある細工を施した。

答えを教えてくれる存在が、自分に気づくように。

そしてそれは、もう動き始めていた。

バキッ、と何度も耳にした音が耳を打つ。扉の蝶番が壊れた音だ。男は音がした方を見やる。

「なんだ、けっこう簡単に壊れるものなのね」

「ドアを蹴破るなら取っ手の辺りってね。でも僕を土台にする必要はあった?」

若い少年少女の声だ。男は葉巻の火を潰す。

かすかに聞こえる会話から察する所、少年の方はどうやら切れ者のようだ。

男は態とらしく咳払いする。それを聞いた二人が会話を辞めたのを確認すると、明瞭な声で話し始める。

「その部屋から出てくるとは大したものだ。ちょっとこっちまで来てくれないか」

しゃがれた声で言う。これも、何度も繰り返した問いかけだ。

応じる可能性は低い。自分たちを閉じ込めた張本人のもとに勇んで進むなど、常人なら考えられないだろう。何人か素直にやってくる者もいたが、大体は過激な思想を持った人間だった。だからこの時も、男は大した期待を込めていなかった。それにつけても少年少女だ。危険なものに近づく真似はしないだろう。

そう高をくくっていた男の前に。

「随分と雑な歓迎を、どうもありがとうございます」

部屋から抜けだした二人は、アッサリと姿を見せた。男は思わず目を丸くする。

中で寝ていたのか、少年の髪は無造作にハネている。目は何処かうつろで、生気に欠ける。後ろに立つ少女の方はというと、少年が背負っているリュックサックからジャーキーのような食べ物を取り出して呑気に食べている。二人とも学校の制服とみられる格好をしていて、その立ち振る舞いは男の想像の斜め上の遥か先を行っていた。

「武藤。コイツ蹴ってもいい?」

「ノーだよ明穂。さっきドアで破壊欲は満たしただろ」

男を目の前にしても、緊張は見られない。それどころか男のことを気に留めてすらいないように見える。一体どういうことなのか、と男は二の句を告げることが出来ず、薄く口を開けたままかすかに呻いた。

「さて、ご説明願いましょうか」

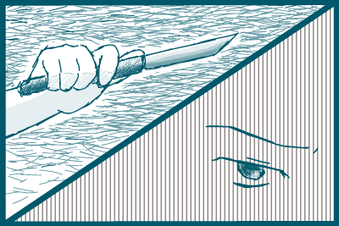

そんな男に、少年――ムトウというのだろうか――は懐から果物ナイフを取り出して突きつけた。

「僕らを穴に落とし、おそらくは満たしていた催眠ガスで眠らせ、ここまで運んできた一連の行為。それに何も理由がないとは言わせませんよ?」

その眼は打って変わって鋭くなる。

獲物を見据えるジャッカルを思わせる、その眼光。

「……分かった、説明しよう」

どうやら、この世界で生きるノウハウは分かっているようだ。

そう判断した男は溜め息の後、新しい葉巻に火を点けた。

古ぼけた紙を広げて武藤は現在地を指さす。

街にわずかながら残る風景のお陰で、大体の居場所は分かっていたのだ。

「当然、野鳥が鳴いている気配なんてどこにもない。おそらくそんなものはとうの昔に辞めてしまったんだろうね。で、此処から先は推測になるけど、今は野鳥の代わりに人間の研究をしている可能性がある、と」

「……どうして、そんな事を?」

「分からないよ。そんな馬鹿げたことをする連中とは一生折り合いがつかない」

地図を畳み、武藤は放置されていたリュックを背負う。

「ともかく、審議を確かめるためにはここから脱出する必要があるね」

「それはそうだけど、一体どうやって? まさかドアでもぶっ壊すつもり?」

「そのまさかだよ、明穂」

尋ねる明穂を余所に、武藤は部屋と外をつなぐ唯一の扉をコンコンとノックする。

返事はない。ドアの向こう側には誰も居ないようだ。

「時に明穂、君の一番強力な足技は何かな」

「シャイニング・ウィザードだけど」

どこで憶えたんだそんなもの、と小さく呟いて。

「そりゃあいい。んじゃま、この辺に景気良く行こうか」

○

男は部屋の安楽椅子に座って、ゆらゆらと葉巻を燻らせていた。

空腹という感覚はあったが、それを満たす気概はない。腹が減った所でどうこうするつもりはない。五〇年近く続けてきた人間生活にもそろそろピリオドを打つ気でいたので、命を削る方法があるなら惜しまなかった。腹が減ったままで居ればそのうち飢餓状態になり、栄養失調で膨れている腹も萎み、死に絶えていく。それが望みだった。

死にたいわけではなかったが、生きている価値がないのは理解していた。その昔は名のある資産家で、こうしてポケットマネーで設立した野鳥研究所の訪問をすることもあったが、あの日から――繭化が始まった日から全てが崩れていった。

現在は世界の七割が繭化している、とも言われている。少し前までは繭化の原因を突き止めて人類絶滅を食い止めようと叫ぶ人種もいたにはいたが、このご時世、もう誰もそれを支援しようとしなかった。

短くなった蝋燭の火など、守ってもそのうち燃え尽きるのだ。

世界からは希望の声が消え出し、反比例して繭化の現象は漸進的に進んでいった。

男もかつては世界存続に奮起していた。世を代表する|富豪《グッドマン》の一人として繭化対策に貢献し、元々野鳥の研究を行っていた研究所を泣く泣く解体し、繭化専門の研究を独自に進めた。死にゆく世界を繋ぎとめるために。ひいては、自分が富豪として優位に立っていられるこの世界を守るために。

だが、すべての努力は虚しくも泡沫となった。

繭化の侵食は異常なまでに早い。研究所のあるこの街もいつしか繭糸に蝕まれ、研究員の数は一ヶ月で半分以下になった。その勢いは衰えることを知らず、残っているのはもう自分と数人の研究員だけだ。かつて愛していた野鳥さえもその姿を消してしまった。

その事実が男から何もかもを奪い尽くしてしまった。資産も少なくなって、手段も尽きた。残っているのは無力な自分と、精神が削がれた研究員たちと、繭化していく街の風景だけ。もう抗う意味も価値も存在しない。こうして一人、葉巻を吸うことくらいしかやることがなかった。自分だけがなぜ繭化せずのうのうと生きているのか不思議だった。

「私はなぜ生きているのか」

日すがら、そんな事を呟いていた。

自問に答えが返ってくることはない。あるとすれば窓から吹き込む妙に寒気のある風だけで、それは男の精神をごりごりと擂り潰していく。答えを教えてくれるものは何処にもない。孤独とはそういうことだ。

だから男は、街にある細工を施した。

答えを教えてくれる存在が、自分に気づくように。

そしてそれは、もう動き始めていた。

バキッ、と何度も耳にした音が耳を打つ。扉の蝶番が壊れた音だ。男は音がした方を見やる。

「なんだ、けっこう簡単に壊れるものなのね」

「ドアを蹴破るなら取っ手の辺りってね。でも僕を土台にする必要はあった?」

若い少年少女の声だ。男は葉巻の火を潰す。

かすかに聞こえる会話から察する所、少年の方はどうやら切れ者のようだ。

男は態とらしく咳払いする。それを聞いた二人が会話を辞めたのを確認すると、明瞭な声で話し始める。

「その部屋から出てくるとは大したものだ。ちょっとこっちまで来てくれないか」

しゃがれた声で言う。これも、何度も繰り返した問いかけだ。

応じる可能性は低い。自分たちを閉じ込めた張本人のもとに勇んで進むなど、常人なら考えられないだろう。何人か素直にやってくる者もいたが、大体は過激な思想を持った人間だった。だからこの時も、男は大した期待を込めていなかった。それにつけても少年少女だ。危険なものに近づく真似はしないだろう。

そう高をくくっていた男の前に。

「随分と雑な歓迎を、どうもありがとうございます」

部屋から抜けだした二人は、アッサリと姿を見せた。男は思わず目を丸くする。

中で寝ていたのか、少年の髪は無造作にハネている。目は何処かうつろで、生気に欠ける。後ろに立つ少女の方はというと、少年が背負っているリュックサックからジャーキーのような食べ物を取り出して呑気に食べている。二人とも学校の制服とみられる格好をしていて、その立ち振る舞いは男の想像の斜め上の遥か先を行っていた。

「武藤。コイツ蹴ってもいい?」

「ノーだよ明穂。さっきドアで破壊欲は満たしただろ」

男を目の前にしても、緊張は見られない。それどころか男のことを気に留めてすらいないように見える。一体どういうことなのか、と男は二の句を告げることが出来ず、薄く口を開けたままかすかに呻いた。

「さて、ご説明願いましょうか」

そんな男に、少年――ムトウというのだろうか――は懐から果物ナイフを取り出して突きつけた。

「僕らを穴に落とし、おそらくは満たしていた催眠ガスで眠らせ、ここまで運んできた一連の行為。それに何も理由がないとは言わせませんよ?」

その眼は打って変わって鋭くなる。

獲物を見据えるジャッカルを思わせる、その眼光。

「……分かった、説明しよう」

どうやら、この世界で生きるノウハウは分かっているようだ。

そう判断した男は溜め息の後、新しい葉巻に火を点けた。

アラガキ――自分のことをそう名乗って、男は話し始める。

「私が愛したこの街は、繭化によって滅びつつある」

アラガキが窓を開けると、そこからはこの街の全体が見渡せた。

繁栄している頃ならさぞかし綺麗な夜景が望めただろうが、今となっては白んだビルが所々崩れ、象牙のように虚しく聳え立っているだけだ。武藤は自分たちがいた街のことを思い出して、少し胸糞悪くなった。過去をあまり顧みない武藤にとってそれを見せられることは一種の刑罰だ。

「繭化は無情にも、私から街を、自然を、大切な研究員を奪っていった」

ごさごさと伸びた白髭を撫ぜ、アラガキは言う。

「こうなればいっそ私も繭化してしまいたいところだったが、どうもそうはいかないらしい。私の身体はいつまでたっても繭糸に覆われはしないのだ」

「ええ。つまりはあなたが繭化の条件を満たしていないということです」

武藤はナイフを仕舞い、恐ろしく愛想のよい笑みを浮かべる。

アラガキは武藤という少年に対してどこか違和感を覚えていたが、言葉には出来なかった。

「あなたの事情はよく知りませんが、僕の見立てではあなたは繭化するに相応しい人間じゃない。僕らをこうして捕らえたのも、きっと繭化について聞き出すための行為でしょう」

「そこまで物分かりがいいと逆に恐ろしいな。君は繭化専門の研究者か何かなのか?」

「いいえ、あてもなく世界を彷徨く旅人風情です」

嘘だ。アラガキはそう思った。

「あるいは」武藤は付け加える。「繭化から逃れようとしているうちに、その仕組みが見えてきてしまった葬儀屋の末裔、と言ったところでしょうかね」

「……旅をする過程で、否応なしにその深淵を覗いたと」

「そういうことになりますね」

やはりこの少年は聡い。アラガキはシケモクを指先で弄りながら考える。

繭化という未知の現象を目の前にしても、武藤は全く怯えた様子を見せない。会話に皮肉を織り交ぜるほど落ち着いていて、その達観ぶりには怖気が走りそうだった。

どうにもならないことを悟って平静を装っているのか、繭化への何かしらの対抗手段を確固たるものにして冷静でいられるのか。それを推測するのは難しいが、武藤が『ある情報』を手にしているのは明らかだった。

「君は知っているな」

アラガキはくわえていた葉巻を灰皿に置く。

「繭化の正体――――いや、繭化の原因そのものを」

「そうですね。一から十まで知っているわけではありませんが、貴方よりは見識が深いつもりでいます」

武藤は不遜に言い放つ。次いで繭化について話し始めようとしたのを、アラガキは制止した。

「ああいや待ってくれ。まずは私の見解を語らせてくれないかね」

「……分かりました。どうぞ」

何か言いたげだったが、武藤は渋々閉口する。

アラガキは、二人に空いた椅子へ座るように促してから話し始めた。

「私が思うに、繭化の原因とは『存在理由の消滅』だ」

武藤の眉がわずかに動く。

「そこに在る理由がない、そういった状態に陥ったものから繭糸がどんどん絡みついていき、やがては完全に繭化してしまう。まず繭化の被害に遭ったのは人間だ。この世に存在するに値しない人間が次々と繭化して、街には空き家が増えていく。その結果存在理由を失った家屋が繭化して街には住む所がなくなる。住む所がなくなれば生き残った生物も街を離れ、終いには住人を亡くした街そのものが繭化を始める。とどのつまり今の状況だ。残った研究員の精神状態を調べてみた結果、彼らは皆口をそろえて『まだやり残したことがある』と言った。彼らはこの世界に存在する理由があるのだ。だから私は前述した『存在理由の消滅』こそが、繭化の真の原因だと考えた」

「……そうですね。間違っていないと思います」

「いいや、間違っているんだよ武藤少年」

アラガキはふーっと息を吐き出し、首を横に振る。

「それならば私が繭化しないのを説明できない。私は絶望の淵に立っていて、生きている理由などない。何度もそんなことを考えた。願わくば誰よりも早く喧嘩して早く楽になりたいと考えていた。

だが蓋を開けてみれば、どうだ。いつまで経っても繭に覆われる気配はなし。余計な荷物も全て降ろしたというのに、世界はまだ私に存在理由があると判断したのだ。私が理解できないのはそれなのだ」

椅子から立ち上がり、アラガキは窓辺に立つ。こうしている間にも街の繭化は進んでいる。もう新鮮な風が吹き込むこともない。街全体が白い繭で満たされてしまうのはもはや時間の問題だろう。

「結論を言おう」

アラガキは、目を細めて武藤を見やる。

「繭化の原因は何となく知れた。ある程度の差異はあろうが、根本的なことは恐らく間違っていない。その自信はある。あとひと押しだ。私の考証に何かエッセンスが加われば理論は完璧なものになる。私が知りたいのはそれだ。そして恐らく君はそれを知っている」

コツ、コツと武藤を眺めるようにして、アラガキは部屋の中を歩き回る。

「他のことは何も聞かない。君の知っている繭化の全てを教えてくれ」

「熱い演説を、ご丁寧にありがとうございます」

武藤は髪を掻き、口角を吊り上げる。

「ですが、却下。あなたの見解は非常に正しい。これ以上僕が説明することは何もありません」

「嘘をつく人間が嫌いなんだ、私は」

「嘘なんてついていませんよ。僕は真実を伝えたまでです」

「いいから話せ」

途端、アラガキは凄みのある声で唸るように言った。

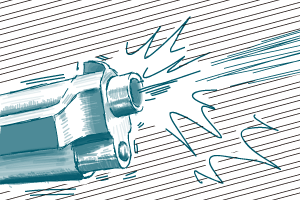

かちゃり、と音が鳴る。

懐から取り出したのか、アラガキの手には小さな銃が握られていて、その銃口は武藤を向いていた。

「……それが、あんたのやり方か」

「ああ、少々乱暴だがね」

アラガキは冷たく微笑し、舌打つ武藤の心臓に照準を合わせる。

「私は答えを知りたいだけなのだ。それを知らないと言いはるのなら君に生きている価値はない」

「そうやって何人もの旅人を殺してきたんだな。それで、体内に繭化の原因を解明出来る物がないか解剖して調べ、何もなければ野に捨てた。巫山戯てる。人間を人間として見ちゃいない」

「フン、失うもののない餓鬼に何が分かる」

「分かるさ。今まで<役目>で色んな人の最期を見届けてきたからね。孤独に立たされたあんたの気分も、何となく理解しているつもりだ。もっとも、あんたみたいに自棄になって馬鹿げた真似はしないけど」

「少し口が過ぎるぞ、少年」

「ま、とは言えあんたに僕を撃つことは出来ない」

どこから自信が湧いてくるのか、武藤は余裕の表情で言う。

やはりどこか奇妙だ。アラガキは引き金に指をかける。あと少しでも力を入れれば武藤のことを撃ち抜いてしまうというのに、武藤本人も、その後ろで怯えた様子を見せている少女も、全く動じていない。

まるで――――武藤が生きようが死のうが構わないと言う風に。

「最後の通告だ。繭化について大人しく話せば、撃ち殺されてみすみす死ぬこともない」

「撃てはしない。あんたは臆病者だ」

「……そうか」

ぐっ、とアラガキは躊躇うことなく小銃の引き金を引いた。

「それは残念だ」

直後――――廃墟と化した街に、一発の銃声が鳴り響いた。

†

気付いたのは『あの日』の翌日だった。

武藤は茫然自失といった様子であてもなく街を彷徨っていた。まだ交差点は人が溢れ、繭化のケの字も存在していない時系列。休日の昼下がりは驚くほど平穏で、昨日武藤に起こったこと全てが虚実であったと思えてしまうほどに日常で溢れている。

明滅する信号機。駆け足のサラリーマン。路面電車。

全てのものがいつも通りの朝を迎え、微妙に変化を続ける日々に身を委ねている中で、武藤だけは少しレールを脱線し始めていた。

空が青ざめている。気分がすぐれない。体調は悪くないはずなのに風邪気味で運動した時のような茹だる暑さと気怠さを感じながら、武藤は信号が青に変わるのを待つ。隣の女子高生が電話をかけ始める。耳障りな笑い声がガンガンと三半規管を揺るがして沈んだ気分は吐き気へと様相を変えていく。

ざわめく雑踏。大画面ビジョンから流れる焼肉屋の広告。色の変わった歩行者信号の電子音。噴水のように溢れだす生活音の全てがノイズとなって、際限なく武藤の聴覚を削っていった。

息苦しさを覚えながら、歩みを進める。

脈が不安定だった。よろめく歩行のリズムと並んで鼓動が不規則になる。どこかの誰かとぶつからないようにしながら、なんとか横断歩道を渡り切る。ただ道路を横切っただけなのに、足が棒になっていた。疲労が溜まっている。昨日のことが原因か、単に肉体が疲弊しきっているだけか、考える気も起きなかった。

暑さで消耗しているのかもしれない――そうとも思った武藤は、近くにあった自販機に歩み寄る。好んで飲むカフェオレはなかったので、仕方なしにスポーツドリンクを買った。脱水症状だとしたら効果覿面だからだ。

蓋を開け、ごくごくと喉を鳴らして半分ほどを一気に流しこむ。

「……………………」

口を離し、そのまま太陽の昇る空を見上げながら武藤は呟く。

「何も、感じない」

中身の入ったペットボトルをゴミに捨てる。

何も感じなかった。喉は渇いているはずなのに、何も満たされなかった。

思えば、これが始まりだったのだ。

○

「……どういうこと、なんだ」

アラガキは握っていた銃を床に落とし、自身も腰から崩れ落ちた。

「どうもこうも、あなたの見ているものが真実です」

武藤は態とらしく慇懃に振る舞い、左胸の当たりを指で擦る。

触れている左胸――心臓へ直結するはずの場所には、ぽっかりと穴が開いていた。理由はもちろん、今しがたアラガキに銃で撃たれたからだ。どうやら正確に撃ち抜かれてしまったようで大量の血が溢れだしている。

だからと言って、生命活動に支障が出るわけではない。

「き、君は一体、何者なんだ」

「自分を殺そうとした人間に、なぜそんなことを教えないといけないんでしょうか」

漏らしたのか床を湿らせていくアラガキに、武藤は数歩近づく。

「あなたは全てを見過ごしてきたはずです。価値がないと判断したから殺した。僕を殺そうとしたあなたは、僕にはもう価値がないと判断した。あなたにとって僕とは生きている価値のない人間。そんな人非人とみなした生き物に、今さら何を問おうと言うんですか」

ぬっ、と顔をせり出して、

「答えが知りたいから、手当たり次第に捕まえて情報を引き出す? そんな回りくどいことをしなくても、答えが知りたいのなら教えてあげます。“僕は優しいですからね”」

アラガキを観察するように、武藤は自分の顎に指を添える。

「あなたの考えは正しい。存在理由の消滅――まあ、それもれっきとした繭化の原因“の一つ”です。大部分はそれが原因で死を迎えていますね。だからあなたの並べた理論は九分九厘間違っていないんです。

……見抜けなかったのは、残っている他の原因」

ぐ、と力を込める。武藤の口が、きりきりと開いた。

「――――――――――!!!!」

そして、アラガキは絶句する。

「冥土の土産に、良い物を見せてあげますよ」

笑いとも嘲りとも取れるように、目を細める。

ぱくぱくと口を動かしているアラガキが見たのは、大きく開かれた武藤の口の中。

「これが――――僕が生涯抱えることになった“傷跡”です」

“喉の奥から大量の蛾が”。

○

「……結局、奥の手を使ったのね」

武藤が打ち捨てられていた原付の掃除をしていると、重い空気を晴らすように明穂が言った。

「あそこまでしなくても、君なら上手く言いくるめられたんじゃない? そうしたらあのアラガキって奴も無事で済んだだろうし、君が気分を害することもなかった」

「かもしれないね」

「かもしれないって、だったらどうしてそうしなかったの?」

「弱かったから」

武藤は原付に跨がってブレーキの効きを確かめながら、

「僕は武器も何も持っていない弱い人間だから、見せるしかなかった。繭化という淘汰の流れに抗うモノ――則ち“僕自身”という答えを見せつけなければ、あの男はどうにもならなかった」

「……死ぬ?」

「じきに繭化するだろうね。彼は答えを知ってしまった」

「いや、私が聞きたいのは、君のこと」

明穂は俯いたまま、繰り返す。

「君は――武藤学は世界の流れに逆らうことによって、死んでしまうの?」

「分からない。淘汰作業が終わった暁には<原罪>として殺されてしまうかもしれないし、もしかしたら全てがなかったことになるかもしれない。僕の命をどうするかは、繭化が終焉を迎えた後に神様が決めることなんだ」

旅立つ前、武藤は己の見聞を広めるためだと嘘をついた。それも嘘だったのだ。

「だけどこれ以上、神様のゆりかごでじっとしているのも退屈でね。どうせなら神様に抗えないかなと思って、僕は旅に出ることにしたんだ。というわけで再確認しておこう」

武藤は言う。

「いつまでも余計な荷物を背負って『繭化』――――」

その先を口走ろうとした矢先、武藤は続きを遮られるようにヘルメットを投げ渡される。

見ると、明穂は既に自らの分のヘルメットを被っていた。

「これでおあいこね」

明穂がしたり顔で笑う。

「……まさか、憶えてた?」

「少なくとも、ヘルメットを護身用に使うつもりはないよ」

誰もいないひび割れた道を、原付が走って行く。

夕陽に照らされて伸びるのは、二つ分の人影。

終わりの見えない地平線に向かって、小さな二人と一台はまた歩みを始めた。

気付いたのは『あの日』の翌日だった。

武藤は茫然自失といった様子であてもなく街を彷徨っていた。まだ交差点は人が溢れ、繭化のケの字も存在していない時系列。休日の昼下がりは驚くほど平穏で、昨日武藤に起こったこと全てが虚実であったと思えてしまうほどに日常で溢れている。

明滅する信号機。駆け足のサラリーマン。路面電車。

全てのものがいつも通りの朝を迎え、微妙に変化を続ける日々に身を委ねている中で、武藤だけは少しレールを脱線し始めていた。

空が青ざめている。気分がすぐれない。体調は悪くないはずなのに風邪気味で運動した時のような茹だる暑さと気怠さを感じながら、武藤は信号が青に変わるのを待つ。隣の女子高生が電話をかけ始める。耳障りな笑い声がガンガンと三半規管を揺るがして沈んだ気分は吐き気へと様相を変えていく。

ざわめく雑踏。大画面ビジョンから流れる焼肉屋の広告。色の変わった歩行者信号の電子音。噴水のように溢れだす生活音の全てがノイズとなって、際限なく武藤の聴覚を削っていった。

息苦しさを覚えながら、歩みを進める。

脈が不安定だった。よろめく歩行のリズムと並んで鼓動が不規則になる。どこかの誰かとぶつからないようにしながら、なんとか横断歩道を渡り切る。ただ道路を横切っただけなのに、足が棒になっていた。疲労が溜まっている。昨日のことが原因か、単に肉体が疲弊しきっているだけか、考える気も起きなかった。

暑さで消耗しているのかもしれない――そうとも思った武藤は、近くにあった自販機に歩み寄る。好んで飲むカフェオレはなかったので、仕方なしにスポーツドリンクを買った。脱水症状だとしたら効果覿面だからだ。

蓋を開け、ごくごくと喉を鳴らして半分ほどを一気に流しこむ。

「……………………」

口を離し、そのまま太陽の昇る空を見上げながら武藤は呟く。

「何も、感じない」

中身の入ったペットボトルをゴミに捨てる。

何も感じなかった。喉は渇いているはずなのに、何も満たされなかった。

思えば、これが始まりだったのだ。

○

「……どういうこと、なんだ」

アラガキは握っていた銃を床に落とし、自身も腰から崩れ落ちた。

「どうもこうも、あなたの見ているものが真実です」

武藤は態とらしく慇懃に振る舞い、左胸の当たりを指で擦る。

触れている左胸――心臓へ直結するはずの場所には、ぽっかりと穴が開いていた。理由はもちろん、今しがたアラガキに銃で撃たれたからだ。どうやら正確に撃ち抜かれてしまったようで大量の血が溢れだしている。

だからと言って、生命活動に支障が出るわけではない。

「き、君は一体、何者なんだ」

「自分を殺そうとした人間に、なぜそんなことを教えないといけないんでしょうか」

漏らしたのか床を湿らせていくアラガキに、武藤は数歩近づく。

「あなたは全てを見過ごしてきたはずです。価値がないと判断したから殺した。僕を殺そうとしたあなたは、僕にはもう価値がないと判断した。あなたにとって僕とは生きている価値のない人間。そんな人非人とみなした生き物に、今さら何を問おうと言うんですか」

ぬっ、と顔をせり出して、

「答えが知りたいから、手当たり次第に捕まえて情報を引き出す? そんな回りくどいことをしなくても、答えが知りたいのなら教えてあげます。“僕は優しいですからね”」

アラガキを観察するように、武藤は自分の顎に指を添える。

「あなたの考えは正しい。存在理由の消滅――まあ、それもれっきとした繭化の原因“の一つ”です。大部分はそれが原因で死を迎えていますね。だからあなたの並べた理論は九分九厘間違っていないんです。

……見抜けなかったのは、残っている他の原因」

ぐ、と力を込める。武藤の口が、きりきりと開いた。

「――――――――――!!!!」

そして、アラガキは絶句する。

「冥土の土産に、良い物を見せてあげますよ」

笑いとも嘲りとも取れるように、目を細める。

ぱくぱくと口を動かしているアラガキが見たのは、大きく開かれた武藤の口の中。

「これが――――僕が生涯抱えることになった“傷跡”です」

“喉の奥から大量の蛾が”。

○

「……結局、奥の手を使ったのね」

武藤が打ち捨てられていた原付の掃除をしていると、重い空気を晴らすように明穂が言った。

「あそこまでしなくても、君なら上手く言いくるめられたんじゃない? そうしたらあのアラガキって奴も無事で済んだだろうし、君が気分を害することもなかった」

「かもしれないね」

「かもしれないって、だったらどうしてそうしなかったの?」

「弱かったから」

武藤は原付に跨がってブレーキの効きを確かめながら、

「僕は武器も何も持っていない弱い人間だから、見せるしかなかった。繭化という淘汰の流れに抗うモノ――則ち“僕自身”という答えを見せつけなければ、あの男はどうにもならなかった」

「……死ぬ?」

「じきに繭化するだろうね。彼は答えを知ってしまった」

「いや、私が聞きたいのは、君のこと」

明穂は俯いたまま、繰り返す。

「君は――武藤学は世界の流れに逆らうことによって、死んでしまうの?」

「分からない。淘汰作業が終わった暁には<原罪>として殺されてしまうかもしれないし、もしかしたら全てがなかったことになるかもしれない。僕の命をどうするかは、繭化が終焉を迎えた後に神様が決めることなんだ」

旅立つ前、武藤は己の見聞を広めるためだと嘘をついた。それも嘘だったのだ。

「だけどこれ以上、神様のゆりかごでじっとしているのも退屈でね。どうせなら神様に抗えないかなと思って、僕は旅に出ることにしたんだ。というわけで再確認しておこう」

武藤は言う。

「いつまでも余計な荷物を背負って『繭化』――――」

その先を口走ろうとした矢先、武藤は続きを遮られるようにヘルメットを投げ渡される。

見ると、明穂は既に自らの分のヘルメットを被っていた。

「これでおあいこね」

明穂がしたり顔で笑う。

「……まさか、憶えてた?」

「少なくとも、ヘルメットを護身用に使うつもりはないよ」

誰もいないひび割れた道を、原付が走って行く。

夕陽に照らされて伸びるのは、二つ分の人影。

終わりの見えない地平線に向かって、小さな二人と一台はまた歩みを始めた。