出会った誓い、見つけた未来:2

――――

「そっか…そんなことが…」

ケーゴの言葉には疲労の色がうかがえる。

子供の話は予想以上に重いものだった。

自分が亜人であるという理由で甲皇国の軍人に目をつけられて友達や一緒にいた大人たちまでもがひどい目にあったということだ。

どこかで会ったことのある気がする「一緒にいた大人」というのも非常に気になったが、とにかくケーゴは泣きそうな顔の子供を励まそうとした。

「で、でもさ、それって君のせいじゃ全然ないよ」

子供は首を振る。

「僕が亜人じゃなかったらみんなあんなに危なかったはずなんだ…」

「悪いのは君じゃないって。そうやって差別したり暴力振るう方が悪いんじゃないか」

「そうかな…。…みんな僕のこと嫌ってないかな」

「大丈夫だよ。君が嫌われる理由なんて何もないじゃないか。亜人だからこうとか、人間だからこれができないとか…そんなんで優れてるとか間違ってるかおかしいんだよ」

ケーゴは必死に言葉を探した。

「君は君だ。ずっと君の友達もそう思ってきたはずなだろ?…俺さ、そういう差別とか、戦争とか、全然わからなくて。でも、君が信じていることを一生懸命伝えて…きっと伝わると思うんだ」

なんだか自分に言い聞かせているような気がしてきた。

大切なのは心だ。そう考え始めている。

だからこそ心に訴えて、相手にもそれをわかってほしい。

どうして甲皇国が人間至上主義を掲げるのかはケーゴには分からない。どうしてエルフが選民思想を持つのかケーゴには分からない。

どれだけ自分が信じていようと、世界はあまりにも残酷で易々と現実をつきつける。

それでも、目の前の子供たちの友情だけでも、救われてほしいと願う。

この子が自分を信じて、相手にもそれに応えてほしいと。

――きっとそれは、自分があの子にもそう思ってほしいからなのだ。

「よし、決めた!」

勢いよく立ちあがったケーゴに驚く亜人の子。

ケーゴはニカっと笑って言った。

「にーちゃんな、今の言葉貫いてみるよ」

「え?」

「実は俺も今しがた人間差別みたいなことされちゃってさ。でも、もう一回あの子に話してみる。今ならそれが出来る気がする」

自分を見失ってどうする。相手がエルフだからって何勝手な決めつけをしようとしてるんだ。

エルフだろうがなんだろうがぶつかってやる。

「じゃあ!俺ちょっとエルフ探してくる!」

「え…、ちょっと…」

なんだったんだあのお兄ちゃんは。

犬の子はそう戸惑いつつもケーゴが言った言葉を小さく繰り返した。

「一生懸命…伝える…」

相手がどう思うかはまだわからないけれど。

交易所は人を探すには広い。

ケーゴは必死に走り回りながらアンネリエを探していた。

あれだけ大きな杖を持っているのだ。すぐわかりそうなものだが。

そう思ってあちこち見回すがなかなか見当たらない。

もどかしさたまらず、ケーゴは近くにいた靴磨きの少女に尋ねてみた。

「ねぇ君、俺と同じくらいの年のエルフで、緑色の服着てこれくらいデカい杖持った女の子見なかった?」

少女はケーゴを値踏みするように眺め、そして答えた。

「あぁ、あの子あんたの仲間だったわけ?今さっき獣人にむりやりあっちの路地に連れてかれたわよ」

「んなっ…。どうしてそこまで見てて助けないんだよ!?」

予想外の答えにケーゴは声を荒げた。

「どうしてって!」

少女は甲高い声で言い返した。

「あたしには関係ないからに決まってるでしょ!?あたしはあたしにできることしかやらないの!大体、あんたの仲間ならあんたが責任とりなさいよ!このへなちょこ男!」

「へなっ…あぁもう!!やってやるっての!!」

売り言葉に買い言葉。勢いよくケーゴは路地へと入っていった。

薄暗い裏通り。ケーゴは乱れた呼吸の中アンネリエを探した。

「おう、エルフ女ぁ、この落とし前どうつけてくれるんだ!?」

その時響き渡った怒鳴り声。

いた。虎型の亜人3人に囲まれている。

唇をぎゅっと結び、俯いたまま杖を支えに頼りなげに立っている。

「っ…!」

少女が言っていた「できることしかやらない」というのはシンチーの言った「身の丈に合わない夢を語るな」という言葉によく似ている。

実際ケーゴもあの森での戦い以来、自分にできないことは口にしたり行わないようにして謙虚に生きようと思っていたのだが。

「その子を離せ!」

何故無謀にも剣を抜いたのか、その時のケーゴには分からなかった。

――――

ロンドは荷物を手にいつもの青空教室の場へと向かっていた。

撃たれた足がそう簡単に治るはずもなく、松葉杖をつきながらである。

短い間ではあったが子供たちと触れ合う時間は本当に良いものだったと思っている。

眩しすぎるくらい輝いた目をした子供たちの役に立てることが嬉しかったし、この子たちが将来何か世界を変えるためのきっかけをつくってくれればと願うこともあった。

フリオを筆頭としたやんちゃグループもいた。

あんな風に子供に振り回されるのは初めての経験だったが悪くはなかったなぁとも思う。

あの夜、初めてフリオが心を開いてくれたような気がした。

それも自分にとっては初めての経験で、自分のこれからの人生についての啓示を与えられたようにも感じた。

だが、あの子たちにはつらい思いをさせてしまった。きっとこんな脚の怪我の痛みなどはるかに超えるほどの傷を負ってしまっただろう。

だからこそ、自分はもうこの地を去らなければならない。もうこれ以上子供たちを巻き込まないためにも。

学校代わりの広場が近づいてくる。

次第に子供たちの声が耳に届くようになってきた。

「先生ー!」

子供が自分を呼ぶ声が聞こえる。

常のごとく笑顔を作ってそれに応えようとしたが、その子供の顔が険しいことにロンドは気づいた。

走り寄って来た子にロンドは尋ねる。

「どうかしたのかい」

「フリオ君が他の子たちと喧嘩してて…!」

「喧嘩!?」

さすがにそれは元気がありすぎだ。

ロンドはできるだけ急いで広場へと向かった。

いつも自分が現れると子供たちの歓声で埋まった広場は、彼らの悲鳴と鳴き声に満ちていた。

赤い髪の子供が汚い言葉を吐きながら他の子供に掴みかかり、そのままごろごろと地面に倒れ転がる。

別の子供がフリオを引きはがそうと躍起になるが、フリオも負けてはいない。

よく見るとこの子供たち、全員あの森での事件に巻き込まれた子供たちではないか。

いや、あの亜人の子がいない。

ロンドが3人をどう止めようかとあたふたしていると、殴られたフリオが何事か怒鳴りながら短剣を取り出した。

それを見た途端にロンドの頭の中で何かがぷつんと切れた。

「フリオ!!!!」

怒鳴った。

一瞬で広場が静まり返った。誰もがびくっと動きを止め、ロンドをまじまじと見ている。

こんなにも声を荒げたのは初めてだった。子供の名を乱暴に呼び捨てるのも初めてだった。

それに値することをフリオはしたのである。

ロンドは足の痛みも忘れフリオのもとへつかつかと歩いていく。

険しく燃えるその目にフリオはゴクリと唾を飲む。

ロンドがフリオの手から短剣を奪い取る。そして軍人にも負けない迫力で詰問した。

「これをどうするつもりだったんだ?」

「え…?」

「これで何をしようとしてたのかって聞いてるんだ」

肩を掴む力が痛いくらいに強い。

激怒するロンドに間近で問われ、フリオの目には涙が溜まり始める。しかし、泣こうが喚こうがきっと許してはくれないだろうと分かっていた。

フリオはつっかえながらも言葉を絞り出した。

「これで…刺そうとした」

「それが…それがどんなに大変なことになるのか考えなかったのか!?君も見ただろう、甲皇国の軍人たちを!彼らがどんなに酷いことをしていたのかちゃんとわかったはずだろう!?」

フリオの脳裏にその光景が弾けた。

乱暴に蹴られて、先生も銃で撃たれて…そう、殺されそうだった。

「それなのに、どうして君はそんなひどいことができるんだ!そんな暴力じゃ…何も変わらなかった…!!悲しむ人が増えるだけだった…!!」

怒鳴り声から一変、ロンドの声は重々しいものへと変わっていた。

「私は…君たちにそんな人間になってほしくない…」

初めて感情をあらわにするロンドに子供たちは何も言うことができない。

怖がられてしまうだろうか。

それでも彼は止まらなかった。

―ー願わくば、子供たちが力というものの恐ろしさと尊さを理解してくれることを。

――――

その場所は、ケーゴがかつてダークエルフに剣を脅し取られた場所であった。

因縁の場所で今度は獣人が3人、ケーゴを睨みつけている。

さて、勢いで剣を抜いたはいいがここからどうしたものか。

よく考えたら俺、足の怪我が治ったばかりの戦闘素人だった。

3人の内、真朱色の毛をした獣人がケーゴに近づいてくる。

「あぁ?なんだぁてめぇは!?この女の仲間かぁ!?」

その返答には逡巡することなく、ケーゴは覚悟を決めて怒鳴り返した。

「その通りだっ!」

薄群青の毛の虎人に腕を掴まれていたアンネリエは驚いてケーゴを見つめた。

朱色の虎人はそれには気づかずに、すごんだ。

「俺たちはなぁ、超高級な壺を持って歩いてたんだよ。そしたらなぁ、あの女の杖がぶつかって壺が割れちまったんだよ!」

そう言って指さす先、確かに黄銅色の虎人の持つ壺に亀裂が入っている。

「弁償しろやぁ!」

「相当な価値があるんだぞ!!」

そう口々に叫ばれるが、ケーゴは冷ややかに言い放った。

「…いや、その壺安物だぞ」

「…へ?」

遠目に見てもわかる。こちとら商人の息子でそれくらいの鑑定眼はあるのだ。

「それくらいの壺なら俺でも弁償できるし、とりあえずその子は放して…――」

なんとか穏健に物事を進めようとするケーゴ。

「適当なことぬかしてんじゃねぇぞ!!」

「そうだそうだ!人間が俺たち3兄弟に剣までむけやがって!」

「クソ餓鬼!いいから金だせやぁ!」

しかし、虎人たちはなお怒鳴り声を出す。

その反応が逆上なのか、分かっていたうえでの脅しなのか、ケーゴには判断がつかなかった

だが、このままでは二人とも危ない。アンネリエを守るために何をしなければならいかは分かっていた。

「言ってもわからないってなら…!」

覚悟はもうできている。剣を構えた。

誰もがその身に己の信じる道を宿し進む。

信念は自由である。

だが、自由であるゆえに他者を妨げる。

差別が悪だというのなら、寛容は正義だろうか。

包摂の押しつけは排斥の妨げにはならないのだろうか。

自由は衝突する。

信念は摩擦を起こす。

そこに調和が生まれないのは、誰もが信条は合わせるよりも貫く方が容易であるということに気づいてしまうからだ。

故に誰もが力を求める。

そこに善悪はあるだろうか。

戦いが信念ならば不戦もまた信念である。ただそれだけに過ぎない。

大切なのは心だというケーゴの思いと、アンネリエを守るために構えられたケーゴの剣は、どこか相反するようで、それでも1つ筋の通った想いがあって。

何度も傷つき、悩み、己の無力を嘆きながらも、彼は1つの信念を貫くために戦うことになる。

だが、それはまだ先のことである。

「はぁああっ!」

気合と共にケーゴは剣を握りしめた。

それに呼応するように宝剣に宿る魔力が解放され、虎人に牙をむく。

「なっ!?」

予想外の攻撃に焦る虎人。

ケーゴは一歩前に出た。近距離戦になれば確実に不利なのだが、それでも一歩前に出た。

赤色の虎人はたじろぎ一歩退いた。

「お、おい!この女がどうなってもいいのか!?」

アンネリエを拘束する虎人がそう怒鳴るが、ケーゴは冷たく言い放ってみせた。

「外さない。お前だけを狙い撃つ」

脅しのように魔力の塊をその虎人の足元に放つ。

当然ケーゴにはそんな技量はない。そもそもまともに戦ったことすらないのである。

だが、それをしなければならない。アンネリエを助けるためにはそれしかない。

だからケーゴはそう言い切ったのである。

剣をアンネリエを拘束する虎人につきつける。

彼女の眼は脅えていて、まだケーゴを信用していないようにもみえる。

一方のケーゴの眼は覚悟でより研ぎ澄まされた黒曜石の煌めきを放っている。

「さぁ、どうするんだ」

数の上でも人質の点でも圧倒的に有利なはずの虎人三兄弟はしかし、ケーゴの気迫に圧倒されていた。

そして、捨て台詞を吐きながらそそくさと走り去っていった。

解放されたアンネリエはほっと息を大きく吐き出しながらケーゴの方を見た。

当のケーゴは地べたに座り込んで、ひきつった笑いを見せていた。

曰く。

「はぁあああああああああ、緊張したぁああああああ」

冷や汗が今更のようにどっと噴き出してくる。

脚が震え腰も抜け、立ち上がることもできない。

よくあそこまでの去勢を張れたものだ、とアンネリエは呆れ顔。

が、そんな彼に救われたのも事実である。

彼女は鞄から黒板を取り出してとりあえず感謝の言葉を書こうとした。

一応の謝辞を送ってそのまま彼のもとから去ろうと思ったのだが。

「あ、そうだ。えーと、アンネリエ…さん?」

ケーゴがそれより前に切りだした。

アンネリエはなんだ、と言うように彼を見下ろす。

話を聞いてもらえるとわかったケーゴは、まず聞いた。

「大丈夫だった?」

アンネリエは頷いた。

そうかよかった、とケーゴは微笑む。そして、なんとか立ち上がり、頭を下げた。

「その、さっきはごめん」

アンネリエはその謝罪の意味が分からず目をしばたかせた。

そしてケーゴの口から出てきた次の言葉でさらに驚いた。

「俺、君がしゃべれないからって助けが必要だろとかいろいろ勝手なこと言っちゃっただろ?だから…ごめん」

亜人だからこうだろう、人間だからこうだろう。そんな考え方が差異意識を助長するとして、では話すことができないアンネリエに対して話せないから自分の助けを借りるべきだ、と言うことはどうだろうか。

結局それも障害者に対する差別意識の表れではないだろうか。

恩着せがましい発言だった。彼女が話せないことを利用しようとした自分の浅ましさが今更のように自身を攻める。

ケーゴはそう考えたのだ。

アンネリエは頭をさげるケーゴをじっと見つめていた。

そんなことを言われたのは初めてだった。

目の前の少年のまっすぐな言葉にどきりと胸が躍った。

そんなことで謝らなくてもいいのに、そう言いたかった。

だが口を開いても言葉は出てこない。それがもどかしくて、悔しくて。

それで謝るというのなら人間というだけで冷たくした自分はどうすればいいのだろう。

ケーゴが頭をあげた。しっかりと自分の目を見据えている。

今度は目をそらすことをしない。アンネリエもケーゴを見つめ返した。

「話、聞いてくれるかな」

再び頷いた。

ケーゴは深呼吸して、そして口を開いた。

「俺、君が何で人間を毛嫌いしているかはわからない。もしかしたら昔酷いことされたのかもしれない。…でも…それを謝るってことはできない。俺は人間の代表でもなんでもないからさ。俺はケーゴ。俺は俺なんだ。だから…“人間”ってだけで判断するんじゃなくて…できれば俺を見てほしい。俺はっ…亜人とかそんなんで誰かを差別したくない。俺も、アンネリエさんにちゃんと向き合って…」

「…」

「……君を、君自身を信じたい」

何だかまたとんでもなく恥かしいこと言ってないか、俺。

顔を赤くするケーゴと黙り続けるアンネリエ。

しばらくそうして立っていただろうか。

アンネリエが黒板に何かを書き始めた。

カツカツと白墨の音が響く。

何もすることができずケーゴはむずがゆい気持ちでそれを眺めていた。

そしてアンネリエが黒板の文字を見せた。

『私は人間が嫌いです。簡単に信じろと言われてもそれは無理です』

「…っ」

胸の奥がさぁつと冷たくなった。

一瞬息が詰まる。

そんなケーゴを見てアンネリエは白墨で黒板を叩き、そこに書かれている文字に注意を向けた。

『でも』

今度はケーゴが目をしばたかせた。

どうやら続きを書く予定だったらしい。そうか、こうして接続詞を書いておかないと勘違いされるのか。書いても自分は早とちりしたが。

アンネリエは再び文字を書き終えた。

『あなたの目くらいは見つめていられる。助けてくれてありがとう』

「アンネリエさん…」

ほっとしてケーゴが呟くとアンネリエは少しむっとした表情で口を動かした。

もちろん声は紡がれない。

それでもケーゴはその口の動きが何を指すのか不思議と理解できた。

「ア、ン、ネ、リ、エ……アンネリエ?」

“さん”をつけなくていいということだろう。

ケーゴに対して満足げにうなずいた。そして再び文字を書き始める。

『確かに何でもかんでも助けてほしい訳じゃない。でも助けが必要なのも本当なの』

文字を読み、彼女の顔に視線を移す。

少しだけ、笑みが浮かんでいるように見えた。

『これからも私を助けてくれる?』

「っ…!あぁ、もちろん…!」

ケーゴは爽やかな笑顔をみせた。

――――

「…それで君たち、どうして喧嘩なんて始めたんだい?」

一段落ついたころロンドは泣いているフリオに尋ねた。

フリオはしゃくりあげながら答えた。

「あいつらが…ポォチのこと、もう遊びに誘わないって…言ったから」

「ポォチ…」

あの犬の亜人の子か。そういえば今もここにはいない。

ロンドは喧嘩相手にも確認する。2人は気まずそうな顔でうなずいた。

「君たちは…あの子がいたせいで危ない目に遭ったと思っているのかい」

無言。肯定ということか。

ロンドはフリオの頭を優しくなでた。

「フリオ君は友達のことを思って怒ったんだね」

「うん…」

ずびっと鼻をすすり、フリオは言う。

「だってさ、俺、なんであいつを仲間外れにしなきゃいけないのかわけわかんねーんだもん!」

「…うん、そうだね」

ロンドは喧嘩相手の2人の方を向いてしゃがみ込んだ。

「世の中には色々な人がいるよね。君たちが出会ったみたいに人間じゃないというだけで差別をする人もいる。逆に人間ってだけで僕たちが嫌われることだってあるんだ」

子供たちは驚いた顔をした。

どうやらそんなことは経験したことも考えたこともなかったらしい。

それはあの亜人の子も同じだったはずだ。

ロンドは続ける。

「でもね、そういう差別をしない人だってきっとたくさんいるよ」

そうだとも。あのロビン・クルーのように本で差別撤廃と平和を訴えた人だっているのだ。

この子たちにはそういう思いを抱き続けていてほしい。

「君たちがポォチ君を仲間外れにするのはどうだろう。私はみんなに差別をするような大人にはなってほしくないよ」

もともとずっと一緒に遊んでいた友達だった。

だから、あんな不条理で関係が壊れてしまうのは彼らとて望んだことではない。

子供たちは俯きながら黙っていた。

「危険なことがあっても大丈夫。今度こそ…」

勢い任せに出てきた言葉にロンドは戸惑った。

今私は何を言おうとしていたんだ?

今度こそ…彼らを守ると?

無理だ。私にはそんなことできない。

私がいるからこそこの子たちは危険な目に遭ったというのに。

その時だ。

「あっ」

フリオが驚きの声を上げた。

ロンドが彼の視線の先へと振り返る。

例の亜人の子が走ってこちらに向かってきていた。

「みんな…!」

亜人の子は肩で息をしながらもフリオたち3人に向かって何かを言おうとしている。

ロンドや他の子供たちがそれを見守る中、彼はようやく息を整え、そして大声で言いきった。

「僕、みんなとまだ友達でいたいと思う!」

誰もがその言葉にはっと目を見開いた。

その言葉は何よりも単純で、それでいて純粋で、大切で、嘘偽りのないものだった。

誰もが持っていて、しかし口には出せず、そしていつか忘れてしまうような気持ち。

「…当たり前だろ!」

すぐに反応したのはフリオだった。

他の子供たちも口ぐちにフリオに賛同する。

フリオと喧嘩をしていた2人もやがてばつの悪い顔で、しかし笑いだし、いつの間にかポォチの周りは子供たちであふれかえっていた。

ロンドは1人その光景を見て呆然と立ち尽くしていた。

もうこの場にいてはいけないと思っていた。

自分はこの子たちに害を与えると思っていた。

「せんせぇー!せんせーもこっちきてよ!」

フリオが手を振る。

いつの間にあの子はあんなに懐いてくれたのだろう。

いつの間にこの子たちは私の宝物になっていたのだろう。

今ミシュガルドを去ってどうする。それこそ逃げではないか。

子供たちからも、未来からも、責任からも。

この子たちは今、本当に大切な時期にいる。

世界を信じ、友を思いやれるこの時間を私は見捨ててしまうというのか。

ロンドは震える足で一歩踏み出した。

守ってみせよう。育ててみせよう。

もう過去の懺悔のために彼らと接することはない。

子供たちの未来のために、一生を尽くそう。

――――

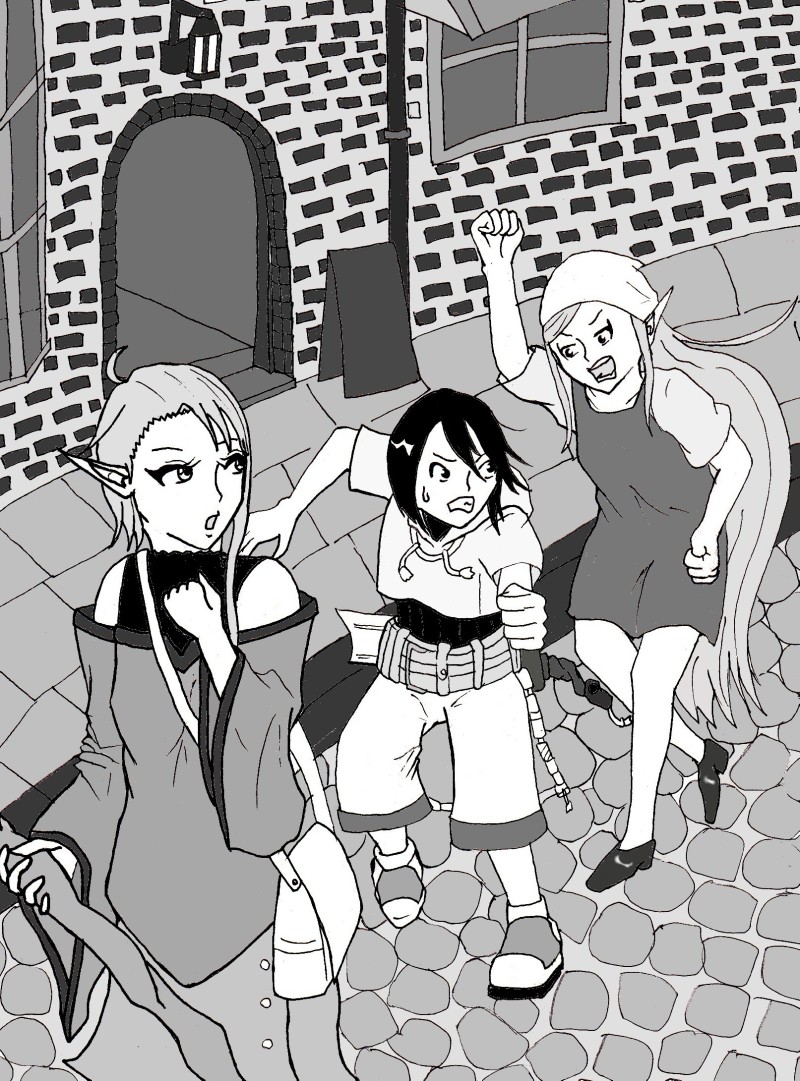

「さて…と。じゃあ、一緒に宿屋を探そうか?」

今更のようになんだか恥ずかしいケーゴの笑みはどこかぎこちない。

一方のアンネリエは澄ました顔でうなずいた。

あの笑みは一瞬のものだったようだ。

もう少し見ていたかったんだけどなぁとケーゴはひとりごちながら来た道を戻ろうとした。

と、そこで目の前に立っていた人物とぶつかりそうになる。

誰だ、と思ってみると先ほどの靴磨きではないか。

よく見るとエルフの少女だ。アンネリエと同様に耳が人間よりも長い。

質素な服装に手入れをしてないように見えるただただ膝まで長いだけの灰色の髪。

赤い靴だけはそれらに不釣り合いなようにピカピカと光っている。

彼女はにんまりと笑ってケーゴを見つめた。

「な、なんだよ」

「ふふん、あたし、見てたわよ」

「何を」

聞くまでもないが、ケーゴは喧嘩腰で聞いた。

「あんたがあのチンピラたちを魔法で追い払ったところ」

それがどうした、と言いたげにケーゴは彼女を見下ろした。

エルフの靴磨き屋は続ける。

「で、ものは相談なんだけどさ、あんた冒険者でしょ?」

「…そのつもり」

つもりだけど、どうなんだろう。

先ほどアンネリエの手伝いをすると言ったばかりだ。

というかアンネリエはミシュガルドで何をするつもりなんだ?

ケーゴが思案をしている間に彼女の唇がさらにつりあがった。

「あんた、あたしを仲間に入れなさい!」

「何故!?」

やはり女難の相か。女難の相なのか。

「大体お前靴磨きなんだろ!?何で冒険したがるんだよ?」

「いいじゃない!靴磨きも冒険するご時世なのよ!」

ケーゴに負けじと少女も甲高く喚く。

「そして冒険の果てにミシュガルドの金銀財宝は全部あたしのものに!!」

「諦めて靴磨いてろよ」

「なんですってぇー!?」

不毛な言い合いが続く中、アンネリエはすたすたと歩きだした。

「あ、ちょっと待って!」

「あんたが待ちなさいよ!」

大騒ぎで3人は薄暗い裏通りから大通りへと出て行ったのであった。

その場所は、ケーゴがかつてダークエルフに剣を脅し取られた場所であった。

因縁の場所で今度は獣人が3人、ケーゴを睨みつけている。

さて、勢いで剣を抜いたはいいがここからどうしたものか。

よく考えたら俺、足の怪我が治ったばかりの戦闘素人だった。

3人の内、真朱色の毛をした獣人がケーゴに近づいてくる。

「あぁ?なんだぁてめぇは!?この女の仲間かぁ!?」

その返答には逡巡することなく、ケーゴは覚悟を決めて怒鳴り返した。

「その通りだっ!」

薄群青の毛の虎人に腕を掴まれていたアンネリエは驚いてケーゴを見つめた。

朱色の虎人はそれには気づかずに、すごんだ。

「俺たちはなぁ、超高級な壺を持って歩いてたんだよ。そしたらなぁ、あの女の杖がぶつかって壺が割れちまったんだよ!」

そう言って指さす先、確かに黄銅色の虎人の持つ壺に亀裂が入っている。

「弁償しろやぁ!」

「相当な価値があるんだぞ!!」

そう口々に叫ばれるが、ケーゴは冷ややかに言い放った。

「…いや、その壺安物だぞ」

「…へ?」

遠目に見てもわかる。こちとら商人の息子でそれくらいの鑑定眼はあるのだ。

「それくらいの壺なら俺でも弁償できるし、とりあえずその子は放して…――」

なんとか穏健に物事を進めようとするケーゴ。

「適当なことぬかしてんじゃねぇぞ!!」

「そうだそうだ!人間が俺たち3兄弟に剣までむけやがって!」

「クソ餓鬼!いいから金だせやぁ!」

しかし、虎人たちはなお怒鳴り声を出す。

その反応が逆上なのか、分かっていたうえでの脅しなのか、ケーゴには判断がつかなかった

だが、このままでは二人とも危ない。アンネリエを守るために何をしなければならいかは分かっていた。

「言ってもわからないってなら…!」

覚悟はもうできている。剣を構えた。

誰もがその身に己の信じる道を宿し進む。

信念は自由である。

だが、自由であるゆえに他者を妨げる。

差別が悪だというのなら、寛容は正義だろうか。

包摂の押しつけは排斥の妨げにはならないのだろうか。

自由は衝突する。

信念は摩擦を起こす。

そこに調和が生まれないのは、誰もが信条は合わせるよりも貫く方が容易であるということに気づいてしまうからだ。

故に誰もが力を求める。

そこに善悪はあるだろうか。

戦いが信念ならば不戦もまた信念である。ただそれだけに過ぎない。

大切なのは心だというケーゴの思いと、アンネリエを守るために構えられたケーゴの剣は、どこか相反するようで、それでも1つ筋の通った想いがあって。

何度も傷つき、悩み、己の無力を嘆きながらも、彼は1つの信念を貫くために戦うことになる。

だが、それはまだ先のことである。

「はぁああっ!」

気合と共にケーゴは剣を握りしめた。

それに呼応するように宝剣に宿る魔力が解放され、虎人に牙をむく。

「なっ!?」

予想外の攻撃に焦る虎人。

ケーゴは一歩前に出た。近距離戦になれば確実に不利なのだが、それでも一歩前に出た。

赤色の虎人はたじろぎ一歩退いた。

「お、おい!この女がどうなってもいいのか!?」

アンネリエを拘束する虎人がそう怒鳴るが、ケーゴは冷たく言い放ってみせた。

「外さない。お前だけを狙い撃つ」

脅しのように魔力の塊をその虎人の足元に放つ。

当然ケーゴにはそんな技量はない。そもそもまともに戦ったことすらないのである。

だが、それをしなければならない。アンネリエを助けるためにはそれしかない。

だからケーゴはそう言い切ったのである。

剣をアンネリエを拘束する虎人につきつける。

彼女の眼は脅えていて、まだケーゴを信用していないようにもみえる。

一方のケーゴの眼は覚悟でより研ぎ澄まされた黒曜石の煌めきを放っている。

「さぁ、どうするんだ」

数の上でも人質の点でも圧倒的に有利なはずの虎人三兄弟はしかし、ケーゴの気迫に圧倒されていた。

そして、捨て台詞を吐きながらそそくさと走り去っていった。

解放されたアンネリエはほっと息を大きく吐き出しながらケーゴの方を見た。

当のケーゴは地べたに座り込んで、ひきつった笑いを見せていた。

曰く。

「はぁあああああああああ、緊張したぁああああああ」

冷や汗が今更のようにどっと噴き出してくる。

脚が震え腰も抜け、立ち上がることもできない。

よくあそこまでの去勢を張れたものだ、とアンネリエは呆れ顔。

が、そんな彼に救われたのも事実である。

彼女は鞄から黒板を取り出してとりあえず感謝の言葉を書こうとした。

一応の謝辞を送ってそのまま彼のもとから去ろうと思ったのだが。

「あ、そうだ。えーと、アンネリエ…さん?」

ケーゴがそれより前に切りだした。

アンネリエはなんだ、と言うように彼を見下ろす。

話を聞いてもらえるとわかったケーゴは、まず聞いた。

「大丈夫だった?」

アンネリエは頷いた。

そうかよかった、とケーゴは微笑む。そして、なんとか立ち上がり、頭を下げた。

「その、さっきはごめん」

アンネリエはその謝罪の意味が分からず目をしばたかせた。

そしてケーゴの口から出てきた次の言葉でさらに驚いた。

「俺、君がしゃべれないからって助けが必要だろとかいろいろ勝手なこと言っちゃっただろ?だから…ごめん」

亜人だからこうだろう、人間だからこうだろう。そんな考え方が差異意識を助長するとして、では話すことができないアンネリエに対して話せないから自分の助けを借りるべきだ、と言うことはどうだろうか。

結局それも障害者に対する差別意識の表れではないだろうか。

恩着せがましい発言だった。彼女が話せないことを利用しようとした自分の浅ましさが今更のように自身を攻める。

ケーゴはそう考えたのだ。

アンネリエは頭をさげるケーゴをじっと見つめていた。

そんなことを言われたのは初めてだった。

目の前の少年のまっすぐな言葉にどきりと胸が躍った。

そんなことで謝らなくてもいいのに、そう言いたかった。

だが口を開いても言葉は出てこない。それがもどかしくて、悔しくて。

それで謝るというのなら人間というだけで冷たくした自分はどうすればいいのだろう。

ケーゴが頭をあげた。しっかりと自分の目を見据えている。

今度は目をそらすことをしない。アンネリエもケーゴを見つめ返した。

「話、聞いてくれるかな」

再び頷いた。

ケーゴは深呼吸して、そして口を開いた。

「俺、君が何で人間を毛嫌いしているかはわからない。もしかしたら昔酷いことされたのかもしれない。…でも…それを謝るってことはできない。俺は人間の代表でもなんでもないからさ。俺はケーゴ。俺は俺なんだ。だから…“人間”ってだけで判断するんじゃなくて…できれば俺を見てほしい。俺はっ…亜人とかそんなんで誰かを差別したくない。俺も、アンネリエさんにちゃんと向き合って…」

「…」

「……君を、君自身を信じたい」

何だかまたとんでもなく恥かしいこと言ってないか、俺。

顔を赤くするケーゴと黙り続けるアンネリエ。

しばらくそうして立っていただろうか。

アンネリエが黒板に何かを書き始めた。

カツカツと白墨の音が響く。

何もすることができずケーゴはむずがゆい気持ちでそれを眺めていた。

そしてアンネリエが黒板の文字を見せた。

『私は人間が嫌いです。簡単に信じろと言われてもそれは無理です』

「…っ」

胸の奥がさぁつと冷たくなった。

一瞬息が詰まる。

そんなケーゴを見てアンネリエは白墨で黒板を叩き、そこに書かれている文字に注意を向けた。

『でも』

今度はケーゴが目をしばたかせた。

どうやら続きを書く予定だったらしい。そうか、こうして接続詞を書いておかないと勘違いされるのか。書いても自分は早とちりしたが。

アンネリエは再び文字を書き終えた。

『あなたの目くらいは見つめていられる。助けてくれてありがとう』

「アンネリエさん…」

ほっとしてケーゴが呟くとアンネリエは少しむっとした表情で口を動かした。

もちろん声は紡がれない。

それでもケーゴはその口の動きが何を指すのか不思議と理解できた。

「ア、ン、ネ、リ、エ……アンネリエ?」

“さん”をつけなくていいということだろう。

ケーゴに対して満足げにうなずいた。そして再び文字を書き始める。

『確かに何でもかんでも助けてほしい訳じゃない。でも助けが必要なのも本当なの』

文字を読み、彼女の顔に視線を移す。

少しだけ、笑みが浮かんでいるように見えた。

『これからも私を助けてくれる?』

「っ…!あぁ、もちろん…!」

ケーゴは爽やかな笑顔をみせた。

――――

「…それで君たち、どうして喧嘩なんて始めたんだい?」

一段落ついたころロンドは泣いているフリオに尋ねた。

フリオはしゃくりあげながら答えた。

「あいつらが…ポォチのこと、もう遊びに誘わないって…言ったから」

「ポォチ…」

あの犬の亜人の子か。そういえば今もここにはいない。

ロンドは喧嘩相手にも確認する。2人は気まずそうな顔でうなずいた。

「君たちは…あの子がいたせいで危ない目に遭ったと思っているのかい」

無言。肯定ということか。

ロンドはフリオの頭を優しくなでた。

「フリオ君は友達のことを思って怒ったんだね」

「うん…」

ずびっと鼻をすすり、フリオは言う。

「だってさ、俺、なんであいつを仲間外れにしなきゃいけないのかわけわかんねーんだもん!」

「…うん、そうだね」

ロンドは喧嘩相手の2人の方を向いてしゃがみ込んだ。

「世の中には色々な人がいるよね。君たちが出会ったみたいに人間じゃないというだけで差別をする人もいる。逆に人間ってだけで僕たちが嫌われることだってあるんだ」

子供たちは驚いた顔をした。

どうやらそんなことは経験したことも考えたこともなかったらしい。

それはあの亜人の子も同じだったはずだ。

ロンドは続ける。

「でもね、そういう差別をしない人だってきっとたくさんいるよ」

そうだとも。あのロビン・クルーのように本で差別撤廃と平和を訴えた人だっているのだ。

この子たちにはそういう思いを抱き続けていてほしい。

「君たちがポォチ君を仲間外れにするのはどうだろう。私はみんなに差別をするような大人にはなってほしくないよ」

もともとずっと一緒に遊んでいた友達だった。

だから、あんな不条理で関係が壊れてしまうのは彼らとて望んだことではない。

子供たちは俯きながら黙っていた。

「危険なことがあっても大丈夫。今度こそ…」

勢い任せに出てきた言葉にロンドは戸惑った。

今私は何を言おうとしていたんだ?

今度こそ…彼らを守ると?

無理だ。私にはそんなことできない。

私がいるからこそこの子たちは危険な目に遭ったというのに。

その時だ。

「あっ」

フリオが驚きの声を上げた。

ロンドが彼の視線の先へと振り返る。

例の亜人の子が走ってこちらに向かってきていた。

「みんな…!」

亜人の子は肩で息をしながらもフリオたち3人に向かって何かを言おうとしている。

ロンドや他の子供たちがそれを見守る中、彼はようやく息を整え、そして大声で言いきった。

「僕、みんなとまだ友達でいたいと思う!」

誰もがその言葉にはっと目を見開いた。

その言葉は何よりも単純で、それでいて純粋で、大切で、嘘偽りのないものだった。

誰もが持っていて、しかし口には出せず、そしていつか忘れてしまうような気持ち。

「…当たり前だろ!」

すぐに反応したのはフリオだった。

他の子供たちも口ぐちにフリオに賛同する。

フリオと喧嘩をしていた2人もやがてばつの悪い顔で、しかし笑いだし、いつの間にかポォチの周りは子供たちであふれかえっていた。

ロンドは1人その光景を見て呆然と立ち尽くしていた。

もうこの場にいてはいけないと思っていた。

自分はこの子たちに害を与えると思っていた。

「せんせぇー!せんせーもこっちきてよ!」

フリオが手を振る。

いつの間にあの子はあんなに懐いてくれたのだろう。

いつの間にこの子たちは私の宝物になっていたのだろう。

今ミシュガルドを去ってどうする。それこそ逃げではないか。

子供たちからも、未来からも、責任からも。

この子たちは今、本当に大切な時期にいる。

世界を信じ、友を思いやれるこの時間を私は見捨ててしまうというのか。

ロンドは震える足で一歩踏み出した。

守ってみせよう。育ててみせよう。

もう過去の懺悔のために彼らと接することはない。

子供たちの未来のために、一生を尽くそう。

――――

「さて…と。じゃあ、一緒に宿屋を探そうか?」

今更のようになんだか恥ずかしいケーゴの笑みはどこかぎこちない。

一方のアンネリエは澄ました顔でうなずいた。

あの笑みは一瞬のものだったようだ。

もう少し見ていたかったんだけどなぁとケーゴはひとりごちながら来た道を戻ろうとした。

と、そこで目の前に立っていた人物とぶつかりそうになる。

誰だ、と思ってみると先ほどの靴磨きではないか。

よく見るとエルフの少女だ。アンネリエと同様に耳が人間よりも長い。

質素な服装に手入れをしてないように見えるただただ膝まで長いだけの灰色の髪。

赤い靴だけはそれらに不釣り合いなようにピカピカと光っている。

彼女はにんまりと笑ってケーゴを見つめた。

「な、なんだよ」

「ふふん、あたし、見てたわよ」

「何を」

聞くまでもないが、ケーゴは喧嘩腰で聞いた。

「あんたがあのチンピラたちを魔法で追い払ったところ」

それがどうした、と言いたげにケーゴは彼女を見下ろした。

エルフの靴磨き屋は続ける。

「で、ものは相談なんだけどさ、あんた冒険者でしょ?」

「…そのつもり」

つもりだけど、どうなんだろう。

先ほどアンネリエの手伝いをすると言ったばかりだ。

というかアンネリエはミシュガルドで何をするつもりなんだ?

ケーゴが思案をしている間に彼女の唇がさらにつりあがった。

「あんた、あたしを仲間に入れなさい!」

「何故!?」

やはり女難の相か。女難の相なのか。

「大体お前靴磨きなんだろ!?何で冒険したがるんだよ?」

「いいじゃない!靴磨きも冒険するご時世なのよ!」

ケーゴに負けじと少女も甲高く喚く。

「そして冒険の果てにミシュガルドの金銀財宝は全部あたしのものに!!」

「諦めて靴磨いてろよ」

「なんですってぇー!?」

不毛な言い合いが続く中、アンネリエはすたすたと歩きだした。

「あ、ちょっと待って!」

「あんたが待ちなさいよ!」

大騒ぎで3人は薄暗い裏通りから大通りへと出て行ったのであった。

謝辞

今回の話はふた様の「海に馳せる想い」とbro様の「ミシュガルド珍道中」を参考にさせていただきました。

海に馳せる想い/ふた http://neetsha.jp/inside/comic.php?id=18295&story=41

ミシュガルド珍道中/bro http://neetsha.jp/inside/comic.php?id=18162&story=21

今回の話はふた様の「海に馳せる想い」とbro様の「ミシュガルド珍道中」を参考にさせていただきました。

海に馳せる想い/ふた http://neetsha.jp/inside/comic.php?id=18295&story=41

ミシュガルド珍道中/bro http://neetsha.jp/inside/comic.php?id=18162&story=21