11

イメージチェンジは刺激になると言われて、まず思いついたことは髪を切ることだった。

髪は人の見た目をとても大きく変える部分だ。さりげない調整でも、相手の受ける印象が柔和になったり、逆に暗く感じたり様々な効果がある。

特に明るい色にしてみようと思い切ったきっかけは、瀬賀だった。

彼はあざみの相談を辛抱強く聞いてくれた。潮に対する感情(今ではもう瀬賀と距離を縮める為の踏み台でしかないが)を吐露する度、彼は深く頷き、同調してくれる。

彼には、潮にはない安定感がある。

彼はまっすぐに瞳を見てくれる。まるであざみの心を見透かそうとするように、その瞳はじっと、彼女の肉体でない、心を見ているようで、あざみはそれがとても心地よかった。

「イメチェン、とかは考えてないの?」

「イメチェン?」

あざみが繰り返すと、瀬賀は目を細めて笑う。穏やかな笑い方をする人だと思った。彼はオーダーしていたハーブティーを一口飲む。潤んだ下唇を甘噛するようにしてから、彼はもう一度イメチェン、と言った。

「僕も潮くんの好みってよく知らないんだけど、少なくとも彼は魅力的な人に一直線になるタイプだと思う」

「一途ってこと?」

瀬賀は頷いた。

「でも不思議だな。彼、糸杉さんのことが好きだと思ってたから。なんでデート中に上の空になっちゃったんだろう」

彼は頬杖をつくと小さく唸る。軽く握った指を口元に当てながら目を逸している。あざみはミルクティーを飲みながらちらりと彼の横顔を眺め、中性的な仕草をする瀬賀を可愛らしいと思った。

思えばこれまで意識していなかったが、尽して、尽くせる相手として、男性的な人に好意を抱いていたかもしれない。護ってもらえそうだとか、先導してくれそうだとか、そういう短絡的なジャンルを。糸杉あざみに相応しいのは、そういった男性らしさを持った人だと思っていた。

何故彼らは自分だけで満足できないのか、どうして自分だけを見てくれないのか。みんな綺麗と言ってくれるのに、どうしてそれを他者にも言えてしまうのか。

「瀬賀くんは誰かと付き合ったこと、あるの?」

「僕?」

「なんか、愚痴っぽくなっちゃって悪いなって思って。少し気分転換に聞かせて」

申し訳なさそうに言うと、瀬賀は小首を傾げて笑う。

「実を言うと、今まで付き合ってもうまくいくことがなくてさ」

「瀬賀くんが? 意外ね」

「よく言われる」

肩を竦めながら瀬賀は答えた。どこか諦観のある口ぶりだった。

「気を遣いすぎちゃうんだ」

「気を遣うなんて普通だと思うけどな」

悪い虫がつかないように。あざみはこれまで付き合ってきた男のことを思い出す。誰も彼も、あざみの人となりを勝手に当てはめて、イメージと少しでもズレると簡単に他に目を向けた。綺麗だって言ったくせに。もう離したくないって言ったくせに。

「あざみさんも苦労してそうだよね」

「そうかな?」

「なんとなく、僕とあざみさんは似てる気がしててね」

そう言ってはにかむ瀬賀の顔を見て、あざみは思わず呆けてしまった。

「あ、ごめんね。変なこと言って」

「ううん、平気」

あざみは笑う。そっか、似てる気がするんだ。

「瀬賀くんともっと早く知り合っておけば良かったかなあ」

「え、どうして?」

「あたしもね、すっごく話しやすい男の子の友達っていなかったから。こんな相談乗ってもらえる人ができるなんて」

「そう言ってもらえると嬉しいよ」

互いに穏やかな面持ちでティータイムを楽しむ。カップをソーサーに置く時のカチリと陶器のぶつかる音ですら、今は心地良い。店内はゆるやかなポピュラーミュージックが流れ、店員たちも柔和な笑みと不快にならない声で接客を続けている。

「イメチェンっていっても、髪を切るとかそれくらいしか思いつかないな。意外と雰囲気が変わるのは分かるけど、なにかインパクトが足りない気がする」

「そうかな、十分過ぎるくらいだと思うけど」

瀬賀の言葉に頷きながらも、あざみはまだ不満だった。やるのなら、完璧に。潮も、瀬賀も驚くくらいのものがいい。

顎に手をあてながら周囲を見て回る。髪を切る以外の良いイメージチェンジ……。店内の女性たちも十人十色ある。そこから何か、自分に相応しいものはないだろうか。

ボーイッシュな服装、ピアス、カラコン、栗色の髪、和装、ギャル、パーマ、金髪、毛先だけピンク色に染まる髪……。

「……瀬賀くん、私が髪を染めるとしたら、何がいいと思う?」

思いつきで言ったあざみをの言葉を聞いて、瀬賀は目を見開いた。好奇心に満ちたその瞳に、あざみの姿が映っていた。

●

潮の反応に納得がいかない。いや、瀬賀はとても喜んでくれたのだから、結果としては良いのだが……。あざみは釈然としない気持ちを抱えたまま自室に入ると、ベッドに身を投げた。目元に赤みがかった毛先がちらりと横切る。

髪の色も、ヘアースタイルも完璧だった。美容院で鏡に映る自分を見て、これまでの長い黒髪を手放すことに少し抵抗を覚えたが、オーダーしてからは吹っ切れた。結果として自分はショートでも魅力的になれることを確信するきっかけにもなった。満足のいく結果だ。

髪型に合わせて服装も全て取り替えた。

潮はあざみを見てしばらく呆然とし、やがて踵を返すとキャンパスを後にしていった。言葉はなかった。反応もなかった。彼を追いかけた愛美ですらかける声が分からなかったようで、しばらく声をかけていたが、無言のまま彼を見送ることしかできなかった。

潮の小さくなった背中を見送る時、あざみはひどく悔しかった。

これまで、自分の姿を男たちは手放しに褒めた。とても綺麗だと、可愛いと、時にそれは好意のかたちとして、告白という愛として。

「あれだけ好きって感じだったのに……サイアク」

今更潮に対する気持ちはない。だが、彼には勿体ないことをしたと思わせなくてはいけない。

「イメチェンが良くなかったの……?」

起き上がり、全身鏡を覗き込む。コーディネートは間違いない。あの泥棒猫と髪型が似通うことが少し癪だったが、彼女の髪はズタズタにした、表に出てくることももうない。あの時の憂さ晴らしは、本当にスッキリしたな、とあざみは自分の毛先を指でくるくると巻きながら思う。

そういえば、瀬賀や潮の友人だった森も最近は見ていない。もしかすると、彼女が受けたことを知って逆上されるかもしれないと思っていたのだが、思い過ごしだったようであざみはホッとしていた。

キャンパスでも見ない、彼ら二人からも話は出ない。

「まあ、何事もないならいいんだけど」

やだやだ、気分を変えよう。あざみは上着を選び直す。瀬賀でも呼び出して食事でも行こうか。彼ならその後の潮のことを把握しているかもしれない。彼はとても優しいから、きっとあたしとも好い関係になれる。

あざみは鏡越しの自分に微笑みかけると、唇をそっとなぞった。

その時、インターホンの音がした。

あざみは顔を上げた。モニターに映ったのは、他でもない森の姿だった。

インターホンに歩み寄り、その姿をじっと見つめる。目深に被った帽子に、ひどく大きなボストンバッグを背負い、俯いている。やけに大きな眼鏡を時折直しているのが見えた。

瀬賀に連絡すべきだろうか、いや、だとしても、今この状況なら彼を退けることはできる。

「……はい、どちら様ですか」

まずは会話だ。モニター越しに口にした言葉が届いたようで、森は顔を上げた。穏やかな表情に自然な笑みと線のように細い目が乗っている。こんな男がどうしてモテるのか、あざみには未だに理解ができない。森は都合がとても良い男だという話は、大学でもそこそこ有名な話だ。

『突然ごめんね、糸杉さん、僕のこと知ってるかな』

「森くん、だよね。潮くんとか瀬賀くんとよくいた」

『そう、覚えてくれてて嬉しいよ』

パッと明るくなった彼の表情に、あざみの背筋を怖気が走る。何か、おかしい。

『別に何ってわけではなくて、少しだけ、話をしたくて』

「インターホン越しじゃ、駄目?」

あざみの言葉に、森は眉を顰め、腕を組むとしばらく悩む仕草をする。あざみはモニター越しの彼の動作をよく観察する。少しでも異変があったら、瀬賀に電話だ。

森は何かを思いついたようで、顔を上げるとモニター越しに柔和な笑みを浮かべる。

『大丈夫、ルナのことなら怒ってないから、むしろ、そのことで感謝したくてきたんだよ』

彼は今、なんて言ったのだろうか。臓腑に直接氷を押し当てられたみたいな気持ちだった。寒くないのにひどく震える。思わず取り落としたスマートフォンの画面に亀裂が走る。

『玄関先でいいんだ。もし僕がルナの仕返しのつもりだって疑ってるなら、チェーンをかけてくれてもいいよ。直接顔を合わせた上で、話をしておきたいんだ。大丈夫、この先僕はもうここに現れないよ。来る必要もないし、君と会う必要もないからね。これで最後だって約束する。大学の友人たちにこの話をするつもりもない。ねえ、僕と会ってくれさえしたら、ルナとのやり取りは全て解消されるんだよ。糸杉さんにとっても悪くない話だと思うんだ』

饒舌に語る彼の言葉の一つ一つが甘ったるい液体のようにあざみにこびりつく。胸やけがする。嫌悪感で吐きそうだ。

森は、自分の顔を見るまでこれを続けるに違いない。これまでに、正常でない好意の伝え方をしてきた男たちを何人も見てきた。その度に彼らに嫌悪を覚えたし、それで自分が落ちると思っていること、アピールになっていると思っていることがひどく腹立たしかった。まだ直接告白をしてくる身分不相応な不細工のほうが好感があった。

だが彼は、彼女の恋人だ。決してあざみに好意を持っているわけではない。彼はさっきからずっと、あざみについては話さず、ルナについて、自分についてしか言っていない。何よりも、彼の言葉だ。一度だけ会ってくれたなら、ルナと自分は姿を現すことはなくなる。その奇怪な条件は、しかし悪くない内容のように思えた。

「本当に、一度だけ会えばいいんですか?」

『大丈夫、この鞄の中が気になってるのかな。変なものは入ってないから安心してよ』

森はそう言って両手を上に上げて笑った。不格好な眼鏡がズレている。確かにボストンバッグを除いて、彼の荷物は何もない。

あざみはしばらく考えた後、玄関先に向かうとチェーンをかけた。傍の靴箱の上に催涙スプレー、果物ナイフを用意して、スマートフォンを拾い直し、最後にスタンガンを手にすると、解錠のボタンを押した。

『糸杉さん、信じてくれてとても嬉しいよ』

開いた自動扉の奥へ森は進んでいく。彼の一挙一動をじっと観察していたが、特に不審な動きはない。穏やかな足取りで、特に変わった様子もなく彼はあざみの部屋にやってくる。

二、三分ほどして呼び鈴が鳴った。今、玄関扉を隔てて森がいる。あざみはスタンガンの出力をチェックし、スマートフォンの画面を瀬賀の電話番号に合わせてから、ゆっくりと扉を開けた。

「糸杉さん、こんにちは」

森は、チェーン越しににっこりと笑った。

「一体、どんな用なんですか?」

「言ったでしょう、お礼を言いたかったんだ」

彼は扉に靴先を滑り込ませた。あざみが咄嗟に後ろに飛び退くとからからと笑い、そんな心配しなくていいのにとおどけてみせた。

「手で支えてるの、大変だと思うし、このほうが糸杉さんも楽でしょ」

「え、ええ」

「それにしても、糸杉さん雰囲気変わった? まるでルナみたいな髪だね。君が切る前のルナそっくりだ。あれね、僕は反対したんだ。もっと可愛い髪型があるって。でも彼女は天邪鬼だからね。僕が本気で反対しないことを知ってるから、その髪型にしたんだよ。まあ、どっちの髪型でも、更に言えばどんな髪型でもルナは可愛いから、僕としては気にしないんだけどね」

「それで、話って……?」

さっさと切り上げて帰って欲しい。あざみのその気持ちを察したのか、森は頷いた。

「君のお陰で、本当の愛を知れたんだ」

「……は?」

「僕はね、ルナがどれだけ浮気をしようが、どれだけ他の男とセックスを重ねようが、最終的に僕のもとに戻ってくるならそれで構わなかった。だってそうでしょ、奴らはいわば一時の仮住まい、対して僕は帰るべき家のようなもので、絶対に切り離せないんだから。彼らはその場しのぎの彼女のオナニーに必要な玩具に過ぎない。その中に君の元恋人がいたことは気の毒だと思うけど、ルナはスリルですらオカズになるから仕方ないよ」

でもね、と森は寂しそうに笑う。

「そんな考えは、寂しさを紛らわす為に自分に対して嘘をついていたに過ぎなかったんだよ。結局僕は、彼女の全てを愛したかった。彼女が何を求めているのか、どんな気持ちでいるのか、何のためにごはんを食べるのか、どうして息をするのか、何故生きているのか。その全てを自分のものにしたかった。一緒に生きたかったんだよ、僕は」

「森くんが、そうして、ルナちゃんと一緒になれたなら、良かったわね」

刺激してはならない。本能がそう囁いている。一つ一つの単語を丁寧に洗い出して並べていく。否定も、肯定も、少しでも切っ先が見えかねないものを出してはいけない。

「そう! 良かったんだ!」

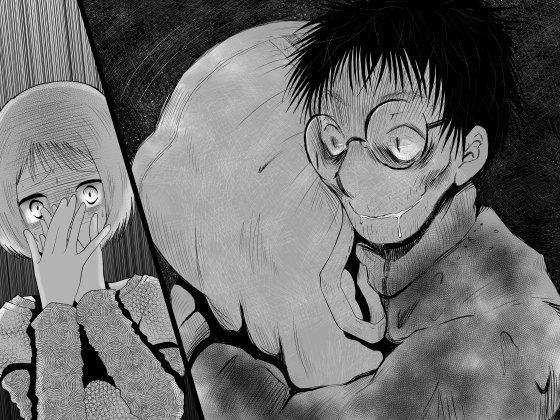

彼が身を乗り出した時、あざみの口から小さな悲鳴が出た。強く揺れるチェーンががしゃりと擦れて鈍い音を響かせる。

「僕はルナを愛している。でも、まだ駄目だったんだ。愛が伝わるわけがなかったんだ。僕は本気になっていなかったから。本気で想いをぶつけないと、愛は伝わらないって知った」

チェーンが何度も揺れる。唾が飛ぶ。森は構うことなく目を見開き、嬉しそうにあざみを見ている。

「僕とルナの関係は、今ようやく始まったんだ。他の誰にももう彼女を傷つけさせない。彼女は永遠に僕のもの。他の男は敵だ。ルナを危険に誘う敵でしかない。瀬賀も、潮も、そうだな、特に潮か。アイツみたいなのがルナを危険に巻き込んで、酷い目に遭わせてしまう!」

ふう、と一呼吸。

「ルナを、僕は一生かけて守ることに決めた。糸杉さんがいなかったら、きっとこの気持に気づくことはなかったと思う。中途半端に寂しさを抑圧して、他の都合のいい女で処理していた頃とは違う。もう僕も、ルナも、互いに互いを必要として生きるだけでいい。それ以上はいらない」

森は顔を上げると、にっこりと笑った。憑き物が落ちたみたいに、純粋で穏やかな笑みがそこにはあった。

「僕は、ルナと生きていく。そう決めた。そう思うことができたのは、糸杉さんのおかげだ。だから、ありがとう」

「え、ええ……。お役に立てたなら、良かったです……」

「はあ、スッキリした。この気持ちを糸杉さんに伝えてからいなくなりたいって思ってたから」

「どこに……?」

「ルナを守るためには、この場所は危険が多すぎるから、離れることにしたんだ。ルナも喜んでくれたよ」

「そう、ですか」

そういえば、肝心のルナは、どこにいるのだろう。

「じゃあ、もう行くよ」

「あの……」

ルナは、と聞こうとして、あざみはようやく森の違和感の正体に気がついた。

あざみはスタンガンを躊躇いなく彼に突き出し、彼がそれを避けたところで扉を強引に閉める。鍵を閉じ、スタンガンを投げ捨て、自室に駆け込むとベッドの片隅に自分の体を押しやって布団を被った。

「なにあれ……なにあれ……なにあれ……なにあれ!」

動いていた。

見間違いだと思いたい。だが、あざみは確かに見てしまった。

森のボストンバッグが動くのを。