第十話 『三つの生き方』

慶は伏せられている、自分の張った牌を片手で起こした。

〈四眼の黒豹〉3/4 表

〈四眼の飛竜〉5/4 裏

〈六眼の黒豹〉3/6 裏

〈五眼の闘牛〉2/5 裏

簡潔に言って、きつい勝負だった。

初打で放った〈黒豹〉は牽制まじりの牌にしても、続いた〈四眼の飛竜〉がやや防御力に欠けており、まさひろの河を覗きにいくには危険すぎた。

まさひろは第一打で六眼牌を出している。そのまま守りを固めているだけなら、たとえば〈六眼の溝鼠〉あたりをまさひろが第二打で打っていたなら、それを確かめに〈飛竜〉で襲撃をかけにいくのも選択肢の一つではあった。

だが、第二打で、それも手牌の中で最強の一枚を公開すれば、まさひろはまず打点四の牌で次に〈飛竜〉を殺しに来る。それを妨害する手段が慶にはなかった。

ゆえに、様子見――

お互いに一枚の牌を開けたまま、攻防曖昧に漂うしかなかった。慶には鬼牌も壁牌も薄く、〈襲撃〉をかけられて紙の城を見破られるわけにはいかなかった。どうしても。ゆえに、第三打は引き抜いた〈六眼〉を置いた。この時点で、仮にまさひろが先制リーチをかけずに終えても、カウンターリーチを狙うことは事実上、不可能。

打点が足りない。

続いて打った〈五眼の闘牛〉、これもまさひろが最後の詰めで〈襲撃〉をしかけて来た場合に供え、強牌ではなく壁牌を並べただけだ。苦し紛れもいいところ――とても〈フーファイター〉と腕を競う男の打ち筋ではない。

だが、

「…………」

慶には、勝算がある。

(まさひろは、とうとう最後まで〈襲撃〉をかけてなかった……)

次に手番を迎えれば、牌を曲げてリーチと来るか、それとも純粋に守りを固めるか。

いずれにせよ、〈襲撃〉は来ない。

だが、それは間違っている。

(あいつは、〈襲撃〉をかけるべきだった)

オープンされた〈六眼牌〉など、相手の手を覗きにいくためだけにあるようなものだ。それを慶が〈悪魔伏せ〉だと警戒し、わずかなリスクのために決戦をリーチまで保留した。

慶なら、本当に敵が弱眼の悪魔持ちだったとしても、六眼牌で〈襲撃〉をかけている。

いま、慶の伏せられた牌は三枚。そのすべてが〈弱眼の悪魔〉であるわけがない、もしそうなら後攻の慶は必ず〈襲撃〉をかけている。慶が〈悪魔伏せ〉で襲撃を仕掛けないのであれば、それは壁牌が充実しており、絶対にまさひろの先制リーチを跳ね返せる自信があり、なおかつまさひろが〈六眼の悪魔〉級の大物を置いてきた時、それが真だろうと偽だろうと問答無用で殺害するために伏せてある場合だけ――そんなジオラマじみた盤面になっている確率は、低い。少なくとも三つに一枚、死牌が待ち構えている森に信頼できる斥候を出せないほどの確率ではない。

もし、危ういと感じたならそれは――慶の強さではない。

まさひろ自身の惰弱さ、だ。

慶なら、確実に一枚は覗きにいっている。

なぜならその一牌は確実に慶の手牌の状況や方向性を暴露する決定的な一枚だからだ。

鬼か壁か、それとも屑手か。

すべてが分かる。

だから見る――

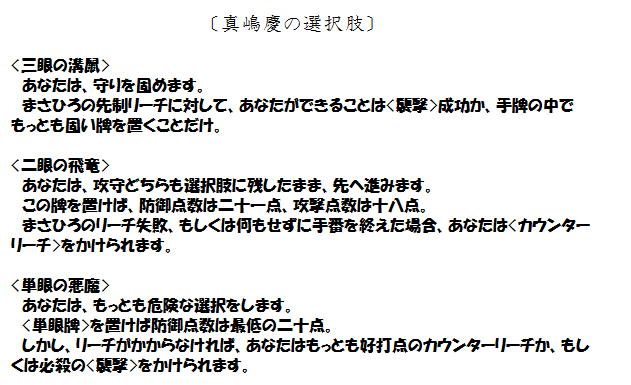

慶は、左手に握りこんだ三つの牌を見た。残りの三枚は、考慮に値しない。この三枚が、慶に残された選択肢――

〈三眼の溝鼠〉1/3

〈二眼の飛竜〉5/2

〈単眼の悪魔〉6/1

この手番で引いたのは、〈単眼の悪魔〉だ。〈二眼の飛竜〉は、四打目に〈五眼〉の壁牌を置くために温存した牌。

この三枚には、それぞれ標識が点滅している。

それはこんな標識――

かちゃり、と掌の中で牌を握り締める。

どの選択肢にも、真理がある。正答や誤答などは赤線を引いたくらいで分水嶺ができるような浅瀬にはない。

確信がある。

この一枚が、決着を呼ぶ。

――慶には、勝算がある。

それは直感と言ってもいいし、紙に書き出せば単純明快な確率だったのかもしれない。しかし、計算式では絶対とは言い切れない何かを、慶はいま、感じていた。

絶対に引く。

必ず――……

ゆえに。

慶は念じて、五枚目の牌を切った。

もう微笑は見せない。

死人らしい冷たい顔で、慶は山から牌を引くまさひろを眺めた。

重い水の中をかき進むようにゆったりと動くその腕が、一枚の牌を掴む。

そしてまさひろは、六枚目の牌を見た。

それは、怪物。

六つの眼と、その数だけの贅命を持つ蛇。

――〈六眼の悪魔〉。

対する慶は、五枚目の牌を並べて、時を待つ。

まさひろが、〈壁〉を越えるかどうか、じっと見ている。