指一本、動かせなくても

最後の質問だ、とアルクレムは言った。

そしてリザイングルナを見る。

灰をかぶったように見えた。

あまりにも多くの悲しみと苦しみが、一粒一粒、形も重さもある粒子となって、彼女の全身を覆い尽くした結果――色のない銀に辿り着いたような、そんな寂しい横顔だった。

子供のようにクシャクシャに歪むでもなく、

老人のように恨みがましげに憎むでもなく、

おもむろに抱えていた何かを奪われ、その両手の軽さだけが彼女に与えられた全てだと気づいて噛み締めた、あの表情。

利用され、服従し、搾取され、期待だけはさせられた。

それの何が悪いのだろう、とアルクは思う。

いつか、何もかもよくなると信じて今日を凌ぐことの何がいけない?

そうでもしなければ生きていけない人生で、そうでもしなければ悲しみしかないじゃないか?

忘れたっていい。

そんなこと知るかと全てを捨てて、理解を拒絶する権利が彼女にはある。

そう理解していながら……アルクは一枚の紙片を差し出す。

リザナの、感情を盲(めしい)た瞳が拙くそれを追う。

「もう、指一本も、動かす気になれないのですが」

「わかってる」

「わかってない」

「これが本当に、最後の質問だ。これが終わったら、俺はあんたの欲しいものをやる。あんたがずっと欲しがっていたものを」

「なにもいりません。もう、なにも」

「よく見ろ」

アルクは成績表を見るのを嫌がる生徒に無理強いするように、その紙を光の中に差し出した。

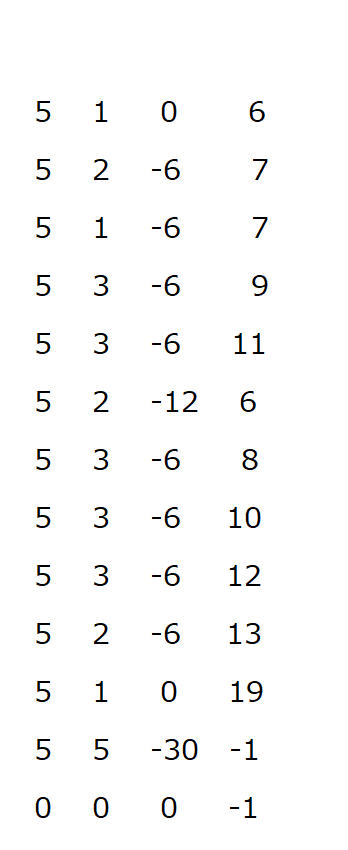

そこには、無軌道に並んでいるとしか思えない数列が並んでいた。

「あんたなら、解けると思う」

リザナはしばらく、黙って、見覚えのない過去の自分の写真でも眺めるようにそれを見つめていたが、やがてクスッと笑った。からかうようにアルクを見る。

「間違っていますよ、この数字。最後は、正数になるはずです」

アルクレムは、首を振った。

「間違ってないよ、何も」

「そんなはずない」

「間違ってるはずがないだろ?」

アルクは言った。

「あいつが造った数字なんだから」