あの世横丁ぎゃんぶる稀譚

14.ばくちじごく

大ッ嫌いだって思ってた。

たぶんきっと、いや絶対、

最初はそう、思っていたはず――

○

火澄、とそのまま飛縁魔が門倉いづるの母と同じ名前を名乗り始めて三週間が経っていた。

いまのところ浸透具合は横丁を通して七割程度。由来さえ言わなければ(べつに言ってもいいのだが、かえって面倒になりそうだし――)火澄というのはそう悪い名でもない。飛縁魔のイメージにも合っているらしく、少なくともこのどくろ亭でくだを巻いている間は、誰が呼んでも飛縁魔は火澄ということになるのだった。

むしろ、一番近くにいる少年こそが、そう呼ぶことを拒否していた。

その少年はいま、さも大物のようにカウンター席に座って足を組み、火澄の赤い制服に包まれた広い背中をさらしている。ナシナシのアイスコーヒーから伸びたストローが仮面の下へと差し込まれている。じゅうじゅうと音を立ててそれを飲みながら、霊界新聞を読むのが夕原志馬の『一日』の始まりだった。まるで偏執狂のように、彼はそのスタイルを崩さない。自分がやってきたとき、その座席に誰かが座っていると彼は相手には席を退くこと、自分には大量の魂を払うことを賭してじゃんけんを挑む。ぐーちょきぱーどれを繰り出そうが相手は必ず負けて、不思議そうに自分の拳を見つめながらその席を退き、志馬は当然のようにそのカウンター席に腰かける。そこはいつか、門倉いづるが座っていた席だった。

戦装束を着ているときでも飛縁魔が火澄と名乗り始めてから三週間。

それは、夕原志馬と行動を共にし始めてからの三週間でもあった。

あの世に朝も夜もないけれど、西日が差し込み続けるどくろ亭には、どこか牧歌的な気配が漂っていた。妖怪にも生活サイクルというものがあり、必要なくても一定時間を起きて過ごすと眠る妖怪は多い。不思議と同じ時間帯に寝起きしているもの同士は似たもの同士である傾向があり、いまこの時間に目を覚ますのは、どちらかというとおとなしい妖怪だ。たとえばコロポックルたちのような妖精や、普段は人間のフリをして学校に通っている猫娘や疫病神たち。ちょうどさっき自転車のベルをけたたましく鳴らしながら登校していった。現世には朝がやってきたのだろう、いつまでも赤い世界の住人である火澄は目玉焼きを乗せたトーストをかじりながらどくろ亭の戸口の向こうにぼんやりした目を向ける。

志馬は眠らない。

三週間ずっと一緒にいた火澄は知っている。志馬はいつも歩いている。志馬はいつも誰かと喋っている。志馬はいつも誰かを見ていて、志馬はいつも何かを探している。べつになにか明確な基盤を下にした策略を持って動いている、というわけではないのだろうけれど、それでも彼はきっと何かを探しているのだ。それがなんなのか、彼自身にさえわかっていないのかもしれない。

志馬は起きているとき、いつも博打をしている。

だから、志馬は、博打をしていないときがほとんどない。そうしていなければ、明日の自分を稼ぎきれないから。

明日を手に入れるために、志馬はいつも、勝っている――。

じゅるる、と志馬がコーヒーを飲み終えた。グラスの底にたまった氷の隙間に泥水に似たコーヒーがわずかに残っていたが、志馬は気にせずグラスをカウンターに戻した。ガシャドクロの店主がやってきてグラスを片づけてる。火澄はこれから志馬がどう動くのか知っている。まず新聞を四つに畳んで首をごきごき鳴らし、きょろきょろと店内にいる早起き組の妖怪を見回した後、思い切ったように火澄を振り向く。

志馬は寸分たがわず、その通りにした。

「――どうした、飛の?」

「どうもしねーよ」その呼び方はやめろ、と言うのはとっくのとうに飽きていた。

「ただ、おまえもさ、毎日毎日おんなじ風にしててよく飽きないよな。たまにはアリアリのコーヒー頼んでみれば? なんか変わるかもしれないぜ」

「いいんだよ、俺には俺の暮らし方ってのがあるんだ。これでも結構、キチッとこだわる方なんだぜ。鉄火場から抜けて、ここののれんくぐったらどこにどう座って何を頼む、おまえは左隣に座って、俺はおまえにぶつからないように足を組んで新聞を読む。おまえは喰いたいもんを喰ってぼんやりして、そんでもって俺は――背中でそれをいつも感じていたいんだ」

不意打ちだった。

言葉に詰まった。

その一瞬を突いて、客の誰かがひゅう! と口笛を吹いた。火澄がぎっと睨むと口笛を吹いた誰かが戸口からパタパタと逃げていくところだった。おそらく一つ目小僧の馬鹿だろうと見当をつけて、心のメモに「見つけたらぶっとばす」とへたくそな字で記しておく。

そして志馬が黙ったままこっちを向いているので、自分がまだなんの返事もしていないことを思い出した。ええと――考える。混乱した思考回路は行き場を間違えて見当違いの回線をオンにした。

「――あたしのどこが好きなんだ?」

しまった。

ここぞとばかりに、志馬は仮面をはぐってどこかの若い将校のような凛々しい顔立ちを晒し、目の前に差し出された餌に噛みついた。その餓えた牙の意志は彼の指に宿って、火澄の頬をむぎゅっと掴んだ。口も鼻もふさがれていないのに息ができない。鳶色の目が火澄の赤いそれを覗き込んでくる。

ぱっと。

志馬は急に手を放した。火澄は身動きもできずぱちぱちと瞬きをする。そんな火澄の顔を指差して、のっぺら坊は笑ってこう言った。

「そゆとこ」

テンパった火澄に思い切り背中をぶっ叩かれても、志馬は楽しそうに笑っていた。

志馬は火澄の分まで勘定を払い(やめろと言っても聞いてくれない)どくろ亭ののれんから大通りに出て行った。火澄はそのあとを追う。

どくろ亭で一息つくと、志馬は決まって脇目も振らずに横丁を闊歩する。肩肘張って大股に歩くさまはいったい自分を何様だと思っているのか、根性なしが束になってぶつかっても動じなさそうな風格がある。気が昂ぶっているのか、日に軽く焼けたうなじを玉の汗が流れていた。

その廃寺は、いつからあるのか誰も知らないが、いつ潰れたのかもまた誰も知らない。瓦が敷かれていたはずの屋根は斜めに崩れ落ち、本堂は半分溶けたかまくらのようになっていた。志馬と火澄は石畳を渡って、本堂の前へいき、そこから右に折れた。

虎の威を借る狐よろしく、本堂の裏手にはこじんまりとした堂が建てられていた。そばには干された洗濯物のように連なった絵馬が夕風に吹かれてからんころんと鳴っている。小さなその堂は、吊るしきれなくなった絵馬を奉納しておくための絵馬堂だった。中には大なり小なり願いが書かれた絵馬が所狭しと飾られており、絵馬以外にも刀剣や家具などが納められている。

しかし、あの世に寺、というのも奇妙な話ではある。

「まァ、あの世ってのはこの世に魂ができてからきっとずっとあるんだろうし、坊さんの中にゃ、あの世にだってひとつくらい寺があってもいいと思ったやつもいたんじゃねえか? あって困るものでもねえしよ」と志馬は言い、開かれた観音扉から絵馬堂の中へ入っていった。

薄暗い絵馬堂の中には、もうすでにいくつかの黒い影がうごめいていた。彼らはみな僧服をまとっていて、その鼻は一様に長く赤い。

天狗である。

その中でも小柄な、若い声をした天狗が入ってきた志馬と火澄を見て笑った。

「今日も女連れか。仲がいいね。ゲンでも担いでるのか、志馬坊?」

志馬はへらへら笑いながら扇状に板の間に座り込んだ天狗の中に混じりこんだ。

「社会科見学だよ。嫁さんにな、旦那が稼ぐところを見せてやろうと思っ」たところで志馬はうしろから火澄に蹴転がされた。それを見て周りの天狗が大物ぶった深い笑い声を立てる。その中でも鼻に深い傷跡を残した天狗が身を乗り出して、

「よお飛縁魔――ああ、火澄とか名乗りだしたんだったか? なんでもいいや、とにかくおまえは、今日もうしろで見てるだけか?」

火澄は監視するように志馬の斜め後ろで座り込み、じっとその赤い背中を見つめながら答えた。

「いいんだよ。あたしは、こいつが負けるのを一番近くで見てたいだけだ」

「はっはっは。よおし、じゃあみんな、今日は志馬坊を狙い撃ちにしてやろうぜ。旦那に構ってもらえなくて嫁さんが寂しいってさ。はっはっは。――すまん火澄、俺が悪かった、ごめんなさい、もう言わないです、勘弁してください」

「わかればいいよ」

火澄がにいっと笑って、三尺程度の、指を詰めるのには手頃な匕首を白木の鞘に戻した。刀を失くして以来、この匕首が火澄の力の拠り所だった。

「おい飛の」金髪頭が振り返った。

「沙羅門天さんにあまり失礼なことをするんじゃねえぞ。その人はこの中で一番偉くて一番カモなんだからな、大切にしないと」

「はっはっは。おい志馬坊、おい、…………。はっはっは」沙羅門天は乾いた風のように笑った。気の毒そうに周囲の天狗たちが視線を集める。沙羅門天はこの絵馬堂の持ち主であり、絵馬堂で賭場を開こうと天狗仲間に持ちかけた張本人であるし、その剣の腕前はこれはもう国宝級の代物であったのだが、いかんせん博打がはちゃめちゃに弱く、格好のつかない天狗でもあった。

「さて、志馬も来たようだし。……孤后天さまは、今日はいらっしゃいませんかね? さっき、ええさっきがいつのことなのか思い出せませんが、彼女、だいぶ取られておいでだったようですし」

「あいつ負けるとすぐ拗ねるんだよ、自分が悪いくせに」と孤后天とは同じ釜のメシを食って大きくなった沙羅門天がぶつくさ言う。本人が目の前にいないから叩ける軽口である。孤后天がいようものなら、しかも負けがこんで天狗面の向こうのあの紫色の瞳が燃えていたりすると沙羅門天は控えめにいって呼吸を止めるほどには静かになる。

ひとしきりの談笑も済み、では、ということで扇座の左端で小柄な天狗こと瞬烈天が揃えた膝頭を一同に向けた。

「ええ、それでは休憩は終わりにして、再び手本引きに入りたいと思います。この絵馬堂での花会が始まってからどれほどの月日が流れたのか、私めはもう思い出せもしませんが、みなさまとの熱きひと時はいつであろうとこの小さき身に余るほどの光栄であり至福であります。みなさま、一札入魂の思いで張り、取り、おのおの神気を養っていただきたいと存じます。では、参りましょう」

そうして瞬烈天が頭をたれると、場の空気がぴしっと張り詰め、赤い鼻の群れが思い出したように扇座の向こう、白い布を敷かれた盆ゴザと、その上で子どもが散らかしたようにばら撒かれたホンビキ札を向くのだった。

火澄が見ている前で、深く息を吸い込んだ志馬の背中が一回り膨らんだようだった。

手本引き。

江戸時代末期に考案された簡易なゲームであり、ギャンブルのどんづまりとも、博打の恍惚境とも呼ばれている。ご存知ない方もいらっしゃるだろうが、ご安心いただきたい。火澄もよくわかっていない。

というのも、この遊びは賭けの額が笑ってしまうほど莫大なのだ。昭和三十年代の常盆では当時の大卒が稼ぐ月給が、ほぼ賭けの最小単位であった。必然、あぶく銭を掴んだ者でもなければ、その金の出所は薄暗いところになる。とてもカタギの手が出る博打ではなかったのだ。

それはあの世においても同じである。この博打はあの世では天狗の道楽とも呼ばれ、門倉いづるに飛縁魔がしてみせたようなあの世の水先案内人をあくせくやっているだけでは決して一座に混ざることはできない。どこかで魂を荒稼ぎするか、この手本引きという遊びで玄人級の腕前を持つことが要求される。ゆえに、下手の横好きで明るく楽しい博打にしか触れたことのない妖怪連中はとてもこの絵馬堂には数分といられない。

「――入ります」

盆ゴザを挟んで、一人と大勢が向かい合う。いま、盆ゴザの向こうにいる天狗――赤錆び色の顔をした銅目天がこれが自分だとばかりに重なった札を一同にぐるりと見せつけ、その手を背後に回した。

いま、銅目天は胴(親)である。親は一から六までの札を選んで白布に隠して一座の前に置く。一座――子は親が出した札がいくつであるかを当てる。

いまので手本引きの説明は終了である。賭け方のバリエーションや、細かい作法などはあれ、これだけわかっていれば真似はできるが、やめておいた方が無難である。この遊びを隠れて身内でやっていると、どこからともなく怖い兄さんが現れて挨拶代をむしっていくと言われている。

「入りました――」

銅目天が繰った札を白布の中に入れた。じっと目を伏せて、裁きを待つ罪人のように沈黙する。彼の膝前には、札を入れられた白布(かみした)と、一から六までの木札が置かれている。

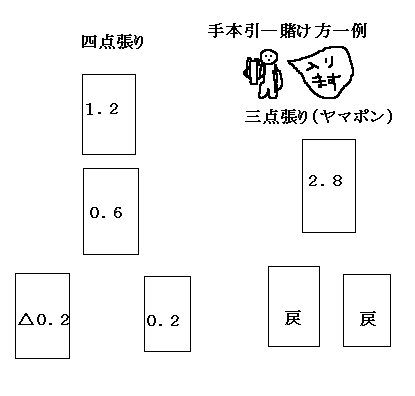

志馬はふむふむ言いながら手元の張り札をチョキチョキと混ぜた。何人かの天狗がもうすでに張り始めた。志馬もそれにならって、六枚のうちから四枚の札を墓石のように凸形に並べた。べつに志馬が一世一代の悪ふざけを始めたわけではなく、こういう賭け方なのである。ポピュラーな四点張りだ。手本引きはなにも一点張りしなければならないわけではない。三点までは必ず配当がつく。

墓石の上に、懐から引っこ抜いた赤い札束を放る。十万炎。

仕切り役の瞬烈天がよろしいか、よろしいか、と一座を見回し、

――勝負!

掛け声がかかると、銅目天が膝前にある一から六までの木札から、四を抜いて一の隣に置いた。そして白布をはぐって自分の札を見せる。

四。

ううッ――と一座から呻き声。はずれたものはおとなしく、張り札を下げた。

親の動作には二つの意味がある。一つは、決して運否天賦で札を入れてはいけないということ。だから白布をはぐる前に自分が入れた札を膝前の六枚から抜いたのだ。

もう一つは、自分が出した目をその場に記録すること。この博打は自分の出した目の濃淡を参考にして張り方を苦慮するので、いままで出した目が一目瞭然でなければならない。膝前にある六つの木札はそのための出目表であり、「モク」と呼ばれる。

志馬は墓石を下の方からめくっては伏せていった。チョキチョキ適当に混ぜたものだから彼自身も、どの札がどこに入っているかわからないのだ。墓石のどこに置いたかで配当が変わる。

「ふん」

墓石の真ん中の札を志馬は開けた。四。第二本命的中。配当は十万炎の0.6倍、六万炎の収入。

銅目天の膝前に風も吹いていないのに集まった赤い紙幣の中から、十六枚がご丁寧にもバラけないように一枚で封をされて志馬の膝元に飛んできた。

これで一回のゲームが終了。親が白布の四を回収して、

「――入ります」

早速、また素早く背後で繰った札を白布に隠して置く。天狗たちが唸りながら張り札を並べる。志馬は張らないのかと思われるほどにじっとしていたが、火澄を振り返って、

「四だってよ。どうする?」

「どうするって」火澄は困ったように白仮面を見返す。

「知らないよ。一でも入れとけば?」

「一? ――麻雀の筋かよ、単純だなあ」

「うるせーなー」

志馬は札をぴっぴと配して、今度は少し張りを押さえた。五万炎だけ残して頬杖を突き、趨勢を見守る。勝負。

一。

志馬と火澄が息を吸い込んだ。志馬はわざとゆっくり墓石を下からめくっていく。さっきと同じようにチョキチョキして入れたので、一がどこに入っているかはやはり二人にもわからない。ツノ、トマリ、中、大と見ていった。

大に一が入っていた。第一本命的中。

五万炎の1.2倍、六万円の配当が飛んでくる。

だが志馬は舌打ちして金髪を苛立たしげに引っ掻き回した。だいたい博打打ちというものは大当たりしたときに張りを押さえていると負けたとみなすもので、志馬もそのご多聞に漏れずその手合いだった。

「なんで張りを押さえたんだよ」と槍を向けたのは志馬の方。

「あたしに言うなよ」火澄がめんどくさそうに返す。

「へへへ」

志馬は嬉しそうに笑う。そして銅目天が新たに札を入れると、また墓石張りして、今度は二十万、張った。腕組みをして、微動だにしない銅目天を見据える。

「よろしいか、よろしいか、――勝負!」

銅目天のごつごつした手がモクオキに伸びた。その指先が四の札に触れたときにぎりっと志馬の身体がこわばった。銅目天が白布をはぐるのとほぼ同時に、四枚の張り札を下げた。吹っ飛んでいく二十万。

「これだよな」志馬が口惜しそうに言う。

「これが博打だよ。うん」

「いいから当てろよ、ぼうっとしてると消えちゃうぞ」

「へいへい」

――入ります。

今度は少しばかり長く時間をかけて、銅目天が新たに札を入れた。志馬は顎に手をやって銅目天を観察する。

――野郎、これで親を洗う(やめる)だろうな。そこそこ浮いたはずだし、初っ端から飛ばしはしねえだろう。うーむ、でも、ここで一発勝っときてえなあ……。

誰が親でも出す札は一から六までだが、だから一緒とならないところにこの博打の面白さがある。いま、銅目天の膝の前のモクオキは四一六五三二。実際は、ショナ(最初の目)と三番で四を入れたから、出した順だけなら四一四。親が変われば出目はまた最初から推理し直さなければならない。それは損だ。

次に親が何を出すか。

それさえわかれば、わざわざ四点張りなんてしやしない。一点張りで4.5倍の配当をむしればいい。

それができないから、散らすしかない。それはどれほどの大言壮語を吐こうが志馬だって変わらない。

何が来なさそうか。一と四は、――見切れない。かなりくどい札で、出したら笑いが起こりそうだが、そうみんなが思って見切れば親の総取りになる。それは笑えない。

まァ大抵はみんなが一と四を押さえに回ると見て、二三五六の中から選ぶ。

志馬は手元の札を見る。

墓石張りの配当を説明しよう。まずてっぺん、これが第一本命の『大』。配当は1.2倍。次に真ん中の『中』は0.6倍。墓石の土台にあたる二枚のうち、右の『トマリ』が0.2倍で左の『ツノ』が-0.2倍。ツノは当てても逆に支払わなければいけないが、また逆に考えれば賭け魂の八割は手元に残せる。張らなければ丸落ちで全部落とすのだから、損害はいくらか軽微だ。

ここでベーシックなのは、やはり一四を見切って二三五六に張ることだ。これなら銅目天がひよった段階で自分の丸落ちはない。だがもし、一四を入れられて外せば、銅目天は自分をなめるだろう。いつもはともかく、今日の志馬ならコロせそうだと。そうはいくか。

手本引きはイメージの戦争である。たったの一枚だって無駄な札などないのである。そして自分のイメージを相手には強く見せた方がいい。雑魚だと思われて油断してくれるような甘い手合いはここにはいない。雑魚を悠々と、だが決して油断せず確実にぶち殺せるものが強者と呼ばれる。志馬は首筋をがりがり引っかいた。

――ええい、二三五六に違いなんてまだあるか。序盤戦だ、洒落でいこう。四一四? 麻雀だとどうなるかな。四を手出し、一を手出し、四をツモ切りだと仮定すると、一二三の三色で、待ちはカン二萬かペン三萬が濃厚か。そういうことにしておこう。

志馬は結局見切らなかった一四を二三に混ぜてチョキチョキした。またチョキチョキか、と思われるかもしれない。うしろで見ている火澄もそんなような顔をしている。だが、ここで二三を大と中において一四をトマリとツノに置けば、仮に当てたとしても銅目天は志馬を恐れない。結局、押さえ(トマリとツノ)に見切れない札を入れるのね――となる。これでは押さえた一四がもし当たっても大勝とはいかないし、銅目天のバランスは著しい損害を被ることにはならない。かといって一四を本命におけばこの親はおそらく喰えない。

チョキチョキするしかなかった。これで当てれば今回の銅目天のスタートは悪天候からの出だしになる。長期戦ではなんといっても最初が肝心。

自分の命運を墓石にし、そして志馬は懐に手を突っ込んだ。

左胸に手を突っ込んで、体温の残る赤い札束(ズク)を取り出し、札に置く。

三十万炎。

「ふっふっふ、やるよ銅目さん、欲しいだろ」

銅目天は顔を伏せていた。しかし彫像のように動かない顔の中で、なまっぽい目玉だけが、ぎょろりと志馬の三十万を捉えていた。

「よろしいか、よろしいか、はい手ェ切ってェ」と瞬烈天。

「――勝負ッ!」

一座が身を乗り出す。銅目天がモクオキから抜いたのは、三。

瞬烈天があたりを見回し、

「おお、いいツナ、いいツナ!」と叫んだ。ほとんどの天狗が札を引いていた。おそらく、志馬と同じように一四を見切りきれなかったのであろう。一四で当てた天狗は大か中が開いていた。だが、いまのところは銅目天の浮きになりそうな按配。

志馬は墓石を下から暴いた。ツノが二、トマリが四、中が一、大が三。

「ドッカーン!」志馬が仮面の頬に手を当てて叫び、三を表にして盆ゴザに叩きつけた。

「はっはっは、ツイてるぜ、ツノが二だったんだよ、銅目さん。ふっふっふ、悪いね」

「いいよ、志馬坊」銅目天はむっつりして志馬を睨んだ。

「羨ましいぜ、楽しそうでな。――悪いことをしました。これで洗わせていただきます」

銅目天は一同に一礼して、銅座を降りた。手本引きは廻り胴なので、さっそく次の天狗が順番通りに胴座につく。そのとき、唐突に絵馬堂の観音扉が大きな音を立てて開かれた。

その天狗は鴉の顔をしていたが、鴉天狗とは呼ばないらしい。木葉天狗というのだという。もっとも天狗たちはたいていそんなことは気にしない。彼らにとって鼻が高いか赤いか、嘴があるかないか黒いか白いかなんていうのは我々にとって何世代前の人間のことのように、自分にとって関連はあるが関係のない事柄なのである。

絵馬堂に音を立てて入ってきた木葉天狗は、息を呑んで固まった一座をぐるりとねめつけた。ハッと思い出したように瞬烈天が挨拶する。

「これは、これは……ええ、絶炎天(ぜつろうてん)さま、ええ、ずいぶんご無沙汰で……」

「ふん」絶炎天と呼ばれた天狗は黒い嘴から湯気のように熱い鼻息を吐いた。

「もうコロされたと思ったか? けっ! そうはいくかい、俺を誰だと思ってやがる。てめえらなんざになめられてたまるかい」

「いえ、そんなことは露ほども……ハハハ」

もう絶炎天は瞬烈天を睨んではいなかった。その濁った小さな両目は、手の中の張り札にぼんやり仮面を向けている志馬と、そのうしろで怪訝そうにしている火澄を見ていた。沙羅門天が慌てて絶炎天に膝でずりよった。

「絶ちゃん、絶ちゃん、違うんだよ。こいつは志馬坊っていうんだけどね、まあ死人にしちゃあデキる男で、なかなか面白い張り方をするから絶ちゃんが来なくなってから仲間に入れたんだけどもし気に入らないなら残念だけどでも追い出すのもあれだからそこは二人で穏便にどうか相談して」

べちゃくちゃとまくし立てる長老株を絶炎天がぎろっと睨んで黙らせた。

「知ってる。――おい、小僧。おまえ、陽闇寺のせがれだろ?」

志馬はなんとも言わない。絶炎天は忌々しそうに舌打ちした。

「――知り合いか?」と火澄が志馬に耳打ちする。

「さあな。まあ、世間は狭いからなァ。――おっさん、ここ座ンなよ」

絶炎天は不愉快そうに鳥顔をしかめたが、黙って志馬の右隣に腰を下ろした。ぶわさァと得体の知れない獣の毛皮がはためいて、絵馬堂に積もったホコリを舞い上がらせた。

「おい瞬、札ァよこせ」

「は――?」

「張り札だよ! とっととよこさねえかっ!」

ひゃあ、と瞬烈天が泡を食って張り札を盆ゴザに滑らせた。札が来たのだからそれでよしとすればいいのに、絶炎天はまだ不服げにぶつくさ呟いている。場の空気が加速度的に悪くなっていった。そのことを知ってか知らずか、絶炎天はきょろきょろ左右に広がった張り手の天狗たちを見回して、

「で、次の親は誰だい。さっさと胴座についてくんな。時間が無駄に潰れていってしようがねえや」

「それは悪いことしたね、絶の字――」

苦笑いしながら、次の親、ノッポの樹芳天が立ち上がった。さっと盆ゴザの前に正座し、一同に重ねた札をざっと見せた。

「入ります」

僧服の袂に手を突っ込んで、憂鬱そうに赤鼻をうつむけさせる。さすがに年季が入っているもので、中で札を繰っているというのに腕はびくりとも動かない。静かに、懐から抜いた手と札をかみしたに入れた。

「さ、入りました。張っておくんなさい。どうぞどうぞ――」

モクオキは銅目天から引き続き、そのままだが、親が代わったためにこれはほとんど意味をなさない。わずかに、銅目天が直前に出した目に色がついている程度。天狗たちは低く唸りながら、それでも初目(ショナ)ということでチョキチョキして少額を張っているものが多い。

絶炎天はチョキチョキせずに、しばらく親を睨んだかと思うと、迷うことなく張り札から三枚を選んで任意に三点張った。ヤマト張り、ヤマポン張りなどと呼ばれる張り方で、一枚を上に、二枚を下につけた三点張りで、一番上が当たると配当は大きく2.8倍。だが下が当たると賭け金返りという一か八かの張り方だ。

志馬がへええ、と感心したように絶炎天を見やった。

「ヤマポンか。初目(ショナ)でよく出せるねえ」

「悪いか。俺ァ当たると思えばスイチ(一点張り)だってやるぜ」

「ははは、立派、立派だよ、絶のおっさん。どれ、参考までに見切り札を見せてもらってもいいかい?」

テホンビキは親対子の博打なので、張り手同士の相談はよく見られる光景だ。絶炎天は若干嫌そうな顔をしたが、しぶしぶ手に残した札を見せた。二三六。ということは、ヤマポンは一四五ということになる。志馬は手をパンと叩いた。

「ははァ! なるほどなるほど、いや渋いねおっさん。渋いよそりゃあ」

「そうか?」まんざらでもないらしく、絶炎天の目尻がほころんだ。

「まァ俺も素人じゃないからな。年季というやつさ。見てな、俺の札はきっと開くぜ――」

うん、うん、と志馬は感服したとばかりに頷いて、自分もヤマポンで札をゴザにおろし、重なった札束を叩きつけるようにして張った。瞬烈天のはしっこい目がそれを捉えて、

「よろしいか? よろしいか? はい、それじゃあ手ぇ切って――」

ふいに絶炎天は、握られたままの志馬の見切り札が気になった。

「ところで、おまえは何を見切ったんだ?」

「あ、俺?」

瞬烈天が「勝負ッ!」と叫ぶのと、志馬がなんでもなさそうに見切り札を見せたのが同時だった。

志馬の手に残っていた札は一四五だった。

瞬間、絶炎天の目玉に、赤い蜘蛛の巣が張った。

「貴様ッ――」

「六ッ!」遮るように瞬烈天が叫んだ。

「胴の目は六です。はい、はずれた方は札を下げてくださァい――」

絶炎天は聞いちゃいなかった。握り締めた拳を高々と振り上げて、最高級の侮辱をぶつけてきた小童めがけて振り下ろそうとした。が、固められた鉄拳は志馬の額を砕く前に、匕首の刃で止められた。

「邪魔する気かッ、誰だ貴様ッ――!」

「飛縁魔」それから思い出したように「の火澄」

火澄は、冷えた鋼のような瞳で刃と拳越しに絶炎天を睨んだ。

「鉄火場で鉄拳振るっちゃいけねえよ、おっさん――そりゃあご法度だ。退けねえってんならちょっと血を見ることになるな。でもよぅく考えた方がいいぜ、揉め事始末すんのァあたしの家業なんだ」

絶炎天は息を呑んだ。火澄に威圧されたからではなく、必死に荒れ狂う怒りを堪忍袋に詰め込もうとしているのだろう。黒い嘴が意味もなくカチカチと触れ合った。志馬はそ知らぬ風にもう札をチョキチョキし始めている。

「――くそっ! ガキが、のぼせるなよ、このトンチキ、ごくつぶし、役立たず、蛆虫野郎――ッ!」

それだけ一息に言い終えると、ドサッと絶炎天は座りなおし、はあああああああああ、と長い長い息を吐いて、ぎりっと隣の志馬を睨んだ。志馬は顔も向けずに言った。

「狙う相手が違うぜ、おっさん。胴を見ておけよ。ルール知ってる? 子と子は争えないんだぞ、この遊びは」

「いや、おまえだ――」絶炎天も札をチョキチョキしながら言った。

「俺はおまえをコロす。いま決めた。こんな雑魚の親などどうでもいい。覚悟しろよ、小僧。次はてめえの胴だぜ。まさか退かねえだろうな」

確かに、ホンビキは廻り胴なので次は志馬の親だ。だが、拒否することもできる。

「やめとけよ、志馬」火澄が匕首に手を添えたまま囁いた。

「ばくちで相手の気合を受ける手はないって、親父が言ってた。ここはパスしとけって。出直したっていいだろ、おっさんだっていつまでもいるわけじゃあるまいし――」

「飛の」

「なんだよ。あとその呼び方は――」

「ありがとな」

その一言で火澄の口がぴたりと止まった。志馬は繰った札を足の上で扇状に広げ持って、言った。

「心配なんてされたのは、もうどれくらいぶりだろうなあ」

「志馬――」

「まあ、見ててくれよ。これでもまだ、格好つけて帰るつもりなんだぜ?」

すっかり蚊帳の外にされて苦笑しっぱなしの樹芳天は、それから三番親を続けて、結果は出ず入らず。若者には敵いませんな、お年よりは素直に引っ込みますよ、と冗談まじりに言い残して明るく胴座を去った。

志馬は真っ赤なブレザーの裾を翻らせて、天狗の一座と、そしてその向こうの暗がりから正座してこっちをじっと見ている火澄を見渡した。膝前に散らばった札を拾って、一座に見回した。

「――入ります」

上着の裏に右手を突っ込む。

天狗たちが息を呑んで、親の一挙一動にすべての神経を注ぎ込む。

志馬は、指の腹で硬い札の感触を確かめながら、目にも止まらぬ速さで札を繰って初ツナを入れた。

あちらこちらで、十や二十では効かない魂が造作もなく積み重ねられていく。

座した膝の上で作った拳に、ぎゅっと力がこもった。

絶炎天は噛み付きそうな顔で、札束を二つ、ヤマポン張りの上に置いている。

「みなさんよござんすか、よござんすね、さァ手ェ切ってェ――勝負ッ!」

志馬は手をモクオキに伸ばした。

三――

これはあまりよくなかった。あちらこちらでパラパラと札が開く。絶炎天まで札に手を伸ばしたので、そのすぐそばで観戦していた飛縁魔は心臓を掴まれたような心地がした。が、

「ちっ」

絶炎天が開けたのは下二枚の一枚。これは保障なので賭け魂しか戻ってこない。落としもしなかったが当たりもしない、引き分けといったところだ。火澄はちらっと胴座の志馬を見やる。

「やれやれ、ひどいなァみんな。素人には手加減をするものだぞ」

「誰が素人だよ」と沙羅門天が笑う。「そんなこと言ったって誰も油断なんかしないぞ、志馬坊」

「ちぇっ」

志馬は懐に手を突っ込んで、釣った魚でも逃がすように配当魂を天狗たちにつけて回った。天狗たちのごつごつした大きな掌が膝元に集まった札束をかき寄せる。

「いつも思うんだが、人間のくせによく魂が持つよなァ、志馬坊は」

「ほんとうだよ。死人がもともと持ってる自分の分の一万炎なんざ、ここではミニマム(最低張り金)だってのに、あいつときたら親まで引くんだからな。あくどいやつだ」

「しねっ。志馬坊」

「もう死んでら」

どっと笑いが起こる。志馬も肩を揺すっている。火澄には理解できない世界だった。煙草銭を賭けているのではないのだ。人間が一人、一生を懸けて蓄えた魂がミニマムの博打を打っているのだ。それなのに、緊張するどころか、逆に相手の固まりきったガードを崩そうと冗談のひとつやふたつ平気で飛ばす。所詮、街中博打で遊んでいるだけだった自分とは身を置いている世界が違うのだ。ここは鬼神の世界。

火澄は思う。

あたしは鬼にはなれっこない。

だから、あたしは、ここでは賭けない――

などと感慨にふけっていると、絶炎天が助平親父のようにずりよってきた。

「おい、火澄とかいうの」

「飛のだよ」と訂正を飛ばしてきたのは手を懐に入れて二番ツナを繰っている志馬だ。初ツナを悪くして挽回を図らねばならないというのに、余裕もいいところである。

「どっちでもいいよ、おい飛の」

「なんだよ」もう訂正するのもめんどうくさい。

志馬が入りました、と札をかみしたに入れた。天狗たちが札をばら撒き始めるが、絶炎天は周りに構わず火澄に顔を近づけた。

「なあ、おまえはあのガキの連れなんだろ。そんでもって、あいつのことは好きじゃない。違うか?」

「そうかも」

「じゃ、あいつの癖を教えてくれ。俺が悪い虫を駆除してやる」

「なっ――」思わず腰を浮かす志馬。が、すぐに瞬烈天が声を飛ばす。

「志馬坊、もう札入れたんだから動いちゃ駄目だよ。あと喋るのもやめてくんな」

「うっ……で、でも俺は悪い虫じゃないよ! 瞬ちゃんからも言ってくれよぉ!」

「そこかい……」

火澄は慌てふためく志馬を無感動に眺めていたが、やがて懐に手を突っ込んだ。素肌に指を食い込ませて、そこから一万炎札を抜き取るとき、ああ、馬鹿なことしてる――と思いはした。思いはしたが、抜き取ってしまっていた。

それを膝前に置き、瞬烈天が放ってきた張り札を墓石にして張った。そわそわしている志馬から視線をそらさずに、

「あたしはあいつが何を出すとか、どんな癖があるとか、そんなこと知らない。興味もない。ただ、あたしはあたしで勝手に張る。それにあんたが乗っかってくるのは止めないよ」

絶炎天は不満そうに鼻をひくつかせたが、「まァ、いいよ、いいよ」と一応の納得を見せた。

「見切りは何? それだけ教えてくれればいいや」

火澄は三と六を見せた。――三はいま出したばかりの『引きずり根っこ』で、出すには危険が大きすぎる目。そして六は、絶炎天とのいさかいの原因になった目だ。この二つは目立ちすぎる。だから外した。が、わざわざそんなこと絶炎天には言わなかった。

「――ふうん。まァ、ふつうだな。目立つからな。じゃ、俺もそれを見切ってチョキチョキにしよう。ふふふ、飛の字よ、おまえさんは俺の勝利の女神になれそうか?」

「人を祭り上げるのもたいがいにしてくれよ」

火澄はうんざりして言った。

「あたしは、あんたたちが思ってるような都合のいいモンじゃない」

「そう言うなって。――よし、これでいい。さ、勝負といこうぜ、瞬の字」

べつに絶炎天の掛け声が鶴の一声だったわけではないが、ちょうどタイミングが合わさり、瞬烈天が勝負ッと気合の声をあげた。志馬の手がモクオキに伸びる。

一。

あッと声をあげるものが何人かいた。一番最初の銅目天のとき、麻雀の筋で四一四と続き、なんとなく一はその後押さえに回らざるを得ないツナだった。それを時間差で出してきたのだ――

火澄は、自分でも、耳まで真っ赤になっているのがわかった。唇を軽く噛んで大を開けた。

第一本命的中。

誰につけるよりも早く、火澄の膝元に三枚の紙幣が飛んできた。顔をあげると、のっぺらぼうがこっちを見ていた。

「おまえには勝てねえよ、飛の。……さ、気を取り直して続行するか! 親ってのは稼ぐためにあるんだからな。――入ります!」

火澄はなんだかぼうっとして、自分の手元の新しい一万六千炎を、さっきまで志馬の身体の中にあったのだろう札を掴んだ。心のどこかで、錆びついていた鍵が音を立ててはずれた。

(そうだ、あたしは、前にもここに来たことがある)

(もう十年も前)

(おやじといっしょに、この絵馬堂で――)

(それで、あたしは、意地になっておやじの胴を潰そうとして、張って――)

(勝った)

その手の中にある一万六千炎は、十五年ぶりにさわる、同じ道を辿って火澄の手元にたどり着いた一万六千炎だった。懐かしさで胸がふさがった。きっとあのとき、おやじは胴座で、あたしの張りをかわすことじゃなく、他の誰のツナをはずすことでもなく、ただひとつ、あたしがどのツナに張るかを考えていた。そして、当ててくれたのだ。

(父さん)

「――入りました」

父の声に似た、しゃがれた低い声。ひょっとすると、父と同じように、自分から負けてくれたかもしれない男の子。

志馬の大きな掌が、かみしたから抜き取られた。腕を組む。

「さあ、飛の字よ、やつは何を入れた? ああ、言わなくていい。見切りもいない。俺はおまえに乗るから」

「張らない」

「――あ?」

「あたしは、張らない。もういい。やめた」

「張らない。何故」

「いやになった。こんな遊び、おもしろくない」

途端、絶炎天が前触れさえなく激昂した。奇声をあげながら、持っていた張り札を火澄の顔に投げつけたのだ。一から六の札が火澄の頬に当たって散らばった。

沙羅門天が慌てて「ぜっちゃん! ぜっちゃんやめな、ぜっ、ぜっちゃんってば!」とうしろから羽交い絞めにする。が、絶炎天のかんしゃくは留まるところを知らない。

「出て行きやがれ!」絶炎天は声の限りに叫んだ。

「女だから甘い顔してりゃあ調子に乗りやァがって! 張りもしねえで見てるだけなら外で糞でも垂れてろ油袋が! 瞬烈天、スケなんぞ二度とここに入れるなよ、空気が濁ってたまらねえや!」

「絶炎天さま、あんた――!」と腰を浮かしかけた瞬烈天を、火澄が手で制した。黙って首を振る。

「火澄さん――?」

「いいんだ、あたしが出て行けばいいんだろ? それで済むならいいよ。――なんか、あたしらのせいで天狗のみんなに迷惑かけちまったみたいで、うん、ごめんな。あたしはここのレートにはついていけないけど、麻雀とかでよかったらいつでも相手になるからさ。そのときは、よろしく頼むよ」

火澄はすっと立ち上がって、胴座にいる志馬をちらっと見た。

「志馬、あたし、先にどくろ亭で待っ――」

「いくな」

志馬は胴座で正座したまま、微動だにせず、重い声音で言った。

「でも――」

「ふざけんなよ。まだ見てないだろ、俺の格好いいとこ。……おい、カラス野郎、てめえにいいことを教えてやる」

まだ息を荒くして、小便を漏らした餓鬼のように足を広げて沙羅門天に押さえ込まれた絶炎天はいまにも燃え上がりそうな双眸を志馬に向けた。

「いいことだァ……?」

「ああ。俺はいま、このかみしたに一(ピン)を入れたよ」

かみしたを、軽く叩く。

だが、絶炎天は鼻を鳴らした。

「誰が信じるもんかよ――」

「違ったらチョンボでいいよ。どうした、親切に教えてやったんだぜ。張れよ。男らしく」

沙羅門天の腕を振り払って、絶炎天は盆ゴザの前に座りなおした。

「もし、その札、一じゃなかったらタダじゃ済まさんぜ。――そうだな、そん時ァ、てめえのこの連れの女、俺のモンにさせてもらおうか?」

「そんな、勝手に――! 火澄さん、いいんですか!?」

瞬烈天の問いかけに、火澄は頷いた。

「いいよ」

「そうですよね駄目ですよね――って、ええ? ちょっ、駄目ですよそんな、嫁入り前なんだから!」

「嫁入り前でも後でも駄目だと思うけどさ――あいつが一だっていうなら、一なんだろうって思うし。それに、見てみようかなって思うんだよね」

「な、なにを?」

「あいつの格好いいとこ」

呆気に取られる瞬烈天を尻目に、火澄もその場に腰を下ろした。他の天狗たちは自分たちの札をおろさずに、ただ情勢を見守っている。場の緊張が最高潮に高まった。だが、絶炎天はかえってその熱気に疑問を持ったようだった。

「怪しいな――」

絶炎天はぺろりと赤く太い舌で嘴をなめ、独り言を続ける。

「怪しい――すごく怪しい。ひょっとすると、やつは飛の字のことなぞどうでもいいと思っているから、こんな提案を吹っかけてきたのかもしんねえ――俺が一に張って外したら、その分の魂はノーカウントにはならねえんだからな。怪しい。怪しいぜ」

「ウダウダ言ってねえでとっとと張れよ、ケツに火ぃつけてやろうか鳥野郎……!」

絶炎天は鼻で笑い、

「もうその手には乗らねえぞ――怒ったりしねえ。俺はもう怒らねえ。だから、こうする」

絶炎天は一人でくすくす笑いながら、札を下ろした。最初から表にして向ける。

ヤマポン張りで、一を本命に、保険に二と六。

その上に、正真正銘、百万炎をどさっと乗せた。

「はっはっは! どうだ、ええ、ぐうの音も出まい! これで貴様が一を出していなかった場合でも、五分の二の確率で俺の百万は賭け魂返り――わかるか、チャンスを活かし、リスクを殺す、これが博打打ちの張り方なのだ!」

志馬はすうっと息を吸って、言葉にして吐き出した。

「信じられん――」

「ふふっ、予想外だったか、まあ心配するな、まだおまえにも勝ち目はある――もっとも、おそらくこの女は俺のものになるんだろうがね」

志馬はゆっくり首を振った。

「最悪の張り方だ」

絶炎天はよく聞き取れなかったらしい。

「――何? なんだって?」

志馬は耐え難いとばかりに顔を背けた。

「ヤマポンだと? せめて二点張りなら、まだおまえにも勝負師としての気概ってやつがあると思ってやってもよかった。まだかろうじてな。それを、あろうことか、ヤマポン――」

「ウダウダうるさいぜ、とっとと札を開けて見せろ!」

「だから言ったじゃないか」

志馬は吐き捨てるように言って、かみしたをポンと叩いた。

「根だよ。ひきずり根っこ。一だよ。そのまま」

絶炎天は最初、思い切り高笑いしかけたが、やがてその声はだんだん萎んでいった。

「おっさん、何故スイチ(一点張り)にしなかったんだ? 俺は親切に教えてやったし、俺がその女に拘泥していることもあんたわかってたはずだ。どうしてヤマポンなんかにしたんだ? あんたはいま、二百万近くをドブに捨てたんだぜ、天狗のおっさん」

「黙れ」

いまにも飛び掛っていって食いつきそうな顔で絶炎天が手を差し出した。

「さっさと配当をつけな」

「言われなくても」

志馬は胸元に手を突っ込み、いくらか身体に気合を入れて、二百八十万炎の札束を取り出した。その手は冷え切ったように小刻みに震えていた。

「やるよ、受け取れ、この畜生野郎」

「なんとでも言え。カネはカネだ」

「そうとも。――じゃ、これで洗わせてもらいます。悪いことしました」

そう言って、あっさり志馬は立ち上がった。沙羅門天があんぐり口を開けて、

「志馬坊、ど、どうしたんだ? もうやめるのか? 親だぞ、親――」

「いいんだ。それにさ」

ふらつきながら一座に戻ってきた志馬は、あぐらをかいている一匹の天狗を顎でしゃくって、

「次は、こいつの親だろ? 弱虫は胴座で殺してやるさ」

と言った。

「ほざけ」

絶炎天はすっくと立ち上がり、そのまま盆ゴザをまたいで胴座についた。無礼どころの話ではない、本場の賭場でやらかせば天狗だろうと指をツメる羽目になる所作だった。

「――大丈夫か?」

ふらつく志馬の背中を、火澄が支えた。志馬はそれを見て、ふっと安堵したように息をつく。

「おまえ、そうやって女っぽくしてるのが似合ってるよ、やっぱ」

「うるさい――」火澄は目を逸らし、口をすぼめた。

「……ぞ」

「え?」よく聞こえなかった。

「だから」苛立たしげに髪をかきむしって、火澄は本当に嫌そうに言った。

「格好よかった、いまの。わりと。そんだけ。……忘れろ。馬鹿」

「……へへ」

なんだ、と志馬は思った。

いまのが見せ場だと思われたのか。わざわざ出し目を教えたことが? 男らしく見えた?

なめてもらっちゃ困る。

張り札を取って、手の中で切り返す。一瞬のうちに一が五になり四へ落ち六へ上がり二へと飛ぶ。

胴座に座った絶炎天が「入ります」と呟いて右手を懐へ突っ込んだ。それを仮面の奥から捉えながら、志馬は唇を捻じ曲げる。

そう、なめてもらっちゃ困る。

この程度の男気で、こんなぬるい矜持で、許してたまるか。

俺はほとんどなにも愛せない。生まれて死ぬまでずっとそうだった。

だからせめて、愛せるものだけは。

愛せると思えた数少ないものだけは、絶対に手放したくない。

だから必ず、消えてもらう。

その障害になる可能性が0.000001%でもあるなら、すぐにでも。

(糞天狗よ)

(てめえの投げた札で、俺はあんたを殺すよ)

○

だが、志馬はそれから、絶炎天の親を三番続けて「見」した。黙って見ていたのだ。

「――入ります」

絶炎天の手がかみしたに入り、空手になって出てきた。親の四番ツナ、入れた目は何か。

ここにいたって、志馬がようやく張り札を盆ゴザにおろした。

親のモクオキは二四一三五六。とくに変わった出目というわけでもないし、魂も出ず入らずの平凡な親。だが、もう志馬は見に回るつもりはないようだった。

墓石張りに四点札を散らせた志馬は、おもむろに赤ブレザーの制服に手を突っ込み、銀色のジッポを取り出した。その所作だけで彼のやろうとしたことを見抜いた天狗たちが、お、と声をあげる。

墓石の土台、トマリ(三番本命)とツノ(四番本命)の間にジッポを置く。

俗に言うヨンゴのゴ、と呼ばれる賭け方である。手本引きは基本的に複数賭けが認められており、たとえば三点張りに加えて一点張りを添えておくこともできる。それを応用した複合型が『ヨンゴのゴ』である。

通常の墓石張り(四点張り)にヤマポン(三点張り)を合体させる。墓石に四十五万、ヤマポンに五万賭ける。こうすると、大が当たっても中が当たっても壊滅的な高配当が期待できるのだ。ヤマポンのてっぺんを墓石の中に、大とトマリを保険にかぶせているので、仮に大とトマリが当たってもヤマポンに当てた五万は賭け魂戻りで返ってくる。

第一本命的中で45万の1.2倍=54万

第二本命的中で45万×0.6+5万×2.8=41万

ちなみに、通常の墓石張りで45万の中が開いた場合は27万の配当、ヨンゴのゴでトマリが当たれば45万×0.2+賭け魂戻りで9万の浮きになる。

手本引きでは、親は六枚の札から必ず一枚を引かなければならない。

そしてこのヨンゴのゴなら、目盲滅法に張っても六分の二で相手に壊滅級のダメージを与えることが可能になる。ジャンケンで言えばあいこは駄目だがそれでも勝てばいい――ということ。

志馬が懐から、三百万炎の束をぶっこ抜いて墓石の奥、盆ゴザの上にぶちまけると、さすがに絶炎天の鳥頭にも玉の汗が光った。

「潰してやるぞ、糞餓鬼め」

「欲しけりゃやるよ、さっさと喰えばいい」

「ぬかせよ――」と絶炎天は吐き捨て、中空をぎゅっと睨んだ。

好奇心を押さえきれずに、火澄が志馬の袖を引いた。志馬は無言で見切り札を見せる。一と六。

よろしいか、と瞬烈天が志馬にだけ念を押すように尋ね、勝負ッと気合をこめて叫んだ。

絶炎天の指先が、よどみなくモクオキに伸びて、掴んだのは――二。

火澄は思わず歓声をあげそうになった。志馬の横顔を振り仰ぐ。だが志馬は動かない。

(え?)

志馬は、動かなかった。

黙って、札を下げる。残した三百万炎の札束が見えない糸で繰られているかのように親の膝前に滑っていった。

「志馬――?」

どうして、と問いかける己を、火澄は辛うじて抑制した。三週間、行動を共にして、わかったこともある。いまがそのときで、志馬は、微動だにしない全身を持って、火澄に何も言うなと伝えていた。そして、そうしてくれると信じているようだった。そうでなければ、最初から見切り札を見せたりはしなかったはずだ。

志馬は俯いていた。天狗たちも、皆痛ましげな顔をして、場の趨勢を見守っていた。もはや絵馬堂の中は、完全に志馬と絶炎天のサシ勝負のていをなしていた。

「絶炎天さま――」瞬烈天が胴座の天狗に声をかけた。

「どうなさいますか。胴を洗いますか。それとも続行なさいますか」

いまの一撃で、絶炎天の膝前にはちょっとした集落一つを根絶やしにしたのと同じほどの魂が集まっている。普通ならこれで充分、洗い時だ。志馬も声が出ないほどに衰弱しているのが見て取れる。赤いブレザーの肩は小刻みに震えていた。悪寒を感じているのだろう。ひょっとすると、もう魂がそれほど残っていないのかもしれない。あと一押しで、消滅してしまうほどに衰弱しているのかも。

絶炎天の目が、嗜虐の色に染まった。

「続ける。続行だ。俺は退かない。無論、子方に俺に挑むやつがまだいれば、だがね。いなけりゃ帰るさ。小僧、俺はおまえに言ってんだぜ」

志馬は黙っていた。火澄がその肩を揺さぶった。

「おい、志馬――なんか言われてるぞ」

「ん? ああ――」

志馬はけだるげに首を動かして、白仮面を天狗に向けた。

「いいよ、俺は張る――目の前でそんなに札束が唸ってたら、張りたくなるもんな」

「でもさ志馬、おまえ、もう魂ひょっとして残ってないんじゃ――」

「ああ」志馬の声は笑っていた。

「次に張ったら何も残らねえよ。そうなったら、火澄、おまえともお別れだな。寂しいだろ?」

火澄は一瞬、言葉を詰まらせて、唇を軽く噛み、言った。

「こんなことして欲しくない……けど、それでも、おまえは退かないんだろ、志馬」

「――らしい、な」

志馬はくくっと諦めたように笑った。

絶炎天が重ねた札を、まっすぐ志馬に突きつけた。その目はぎらぎらと輝き、ひとつの運命を破壊しうるこの瞬間に泥酔しきっていた。

「――入ります!」

そうして絶炎天が懐に手を突っ込むのと、志馬がすばやく札を張ったのが同時だった。志馬のしなやかな指先はぴっぴと札を墓石に張り、ジッポをその上に投げた。ヨンゴのゴ。あとは賭け魂を張るだけ。

志馬の手が、懐に伸び、しかし、それを素通りして、顔にはめた仮面を掴み、それをゆっくりと引き剥がして、張り札の上に置いた。

それを見た天狗たちがどよめき、胴座の絶炎天もまた、その目をカッと見開いた。

仮面から手を放すとき、志馬はもう震えてなんかいなかった。

「そう、これを外したら俺は消える」

晒した端整な素顔を、ニィッと歪ませて、

「オールインだ、糞天狗。てめえこのトンチキ野郎、飛のに恥をかかせた以上は、なにがなんでも死んでもらうぞ!」

「う、受け、受けられるか、そんな――」

「受けるさ! 受けなくちゃな、だっててめえの手はもう懐で札を繰ってるんだものな? 言質だってとったぜ、瞬ちゃん、この野郎は確かに言ったよな? 親は続行だ――と。なあ言ったよな、違ってたら教えてくれよ」

瞬烈天ははっきりと頷いた。その視線は盆ゴザの上に静かに注がれていた。

「瞬坊――」絶炎天の呆然とした表情。まさか身内と思っていた天狗に背かれるとは想像だにしていなかったのだ。

「そういうわけだ。さあ、最期の慈悲で、おまえが札を決める前に入れてやったぜ。入れ替えたりしねえから安心して考えな。この四点から逃げ切れれば、この鬼ごっこはあんたの勝ち――だが、大か中が開けば、そんときゃ俺の一撃が、あんたを殺す。異存はないな? あるわけないよな、好きでそこに座ったんだもんな、絶のおっさんよ」

「貴様――貴様ッ」

「ガタガタ言うなよ。もうサイは投げられたんだ。さァさァお楽しみの瞬間だ。こういうのがやりたかったんだろ? わかるよ、わかる。どうしようもねえよな、お互いこんな博打なんぞに溺れてさ――でも、こういう刹那を味わえるのは悪くない。ああ、ちっとも悪くない――さァ、来い!」

絶炎天は志馬の切ったタンカに気おされて、ぐっと喉を詰まらせた。だが、志馬の言うとおりなのだ。もう懐に札を入れてしまった。この指に繰られる六枚の札が消え失せてくれれば逃げようもあるが、いくら天狗でもそんなことはできないし、またするべきでもない。そんなことをすれば、できたとしても、もう絶炎天は誰からも相手にされなくなるだろう。ギャンブルというのは、結局は顔でするものであって、信用をなくせば誰に勝つことも負けることもできなくなる。絶炎天はそれを死よりも恐れていた。

幸運なのは、まだ札を入れていないことだ。まだ未来は少しも確定してはいない。あの四点、志馬が張った四点から逃げ切ればいいだけ。ヨンゴのゴとはいえ、トマリとツノは的中には数えないから、実質二点、大と中さえ見切れればよい。それだけのことだ。あいこでも勝てるジャンケン。自分は優位に立っている。

一、二、三、四、五、六。この六点から一点、敵が張っていない二点を見極めて選ぶ。

そもそも、と絶炎天は札を繰る手を止めて静かに考える。オールインされたからといって、本当に、絶炎天は破滅するのだろうか。相手はただの死人である。素性はわからず、この絵馬堂の花会に列席しているということは相当の魂を溜め込んではいるのだろうが、それが天狗のオールインに匹敵する残高だということには限るまい。むしろ、すでに三百万を吐き出しているやつのオールインは、ひょっとすると、さっきの張りよりも薄いのではないか? いや、その疑問は必要ない。もしそうならなんの心配もいらないが、そうではなかったときに考えていませんでしたで死ぬのはごめんだ。考える。考えなければならない。たとえどれほど悩んだところで、確証など得られなくても――。

四点張りとヤマポンの複合系、ヨンゴのゴは大と中でそれぞれレートの違う賭け金を乗せ、大と中どちらが当たっても高配当にする一か八かの張り方だが、二点で喰うならもっといい張り方がある。二点張りだ。これなら大が当たれば2.6倍。中が当たれば倍。墓石張りよりもずっといい。そうしないのは、トマリとツノで保険をかけておくためだ。保険。

絶炎天の神経がピィンと張った。じろっと、志馬を見て、その表情の裏側にあるものを透かし見る。

そう、これはオールインであってオールインじゃない。六点のうち、四点までが、やつの消滅しない目なのだ。考えを改めねばならない。やつがこれこそ我が運命、と思って賭けて来るであろう札をこちらは悟ってはいけないのだ。やつはそれを大か中に置いているだろう。認識の齟齬。片方は保険を弁えて手をおろし、もう片方はしくじれば死、と肩肘に窮屈な力を詰め込んで手をおろす。どちらが不利かは明白だ。そうはいくか。

丸落ちは狙わない。おそらく狙えば、返り討ちに遭うだろう。だから、その裏をいく。

当ててやろう、志馬の張り札を。ただし、トマリかツノ、低配当の二枚をだ。まさかやつもこちらが保険を当ててくるとは思うまい。

べつに絶炎天は志馬が憎いわけではない。いや、憎いが、己のすべてを賭してまで絶滅させたいとは思わない。どうでもいいのだ、広く大きな大局を見通す者の視点からすれば、そんなことは。死人など放っておいても直に揮発して消え往くさだめだ。永遠を生きられない哀れなやつらだ。そんなやつらの道づれにされてたまるか。

己のモクオキに目を落とす。二四一三五六。志馬から三百万を奪った二は引きずり根っこ(直前と同じ出目)だったので、一番から四番までの正確な引きツナは二四二二。少しくどすぎる目だ。すでに二つ、二と四が光りすぎている。

志馬は二と四をどこに置いているだろう。まさか見切ってはいないだろう。が、こちらがそう考えると見抜いて見切っている可能性もある。わからない。ないが、それでも考えを止めてはいけない。

一三五六、これはどれも絶炎天が引いていないツナで、ここから選ぶ場合、志馬がこの四点を張っていれば、ツノ以外は親の負けだ。

志馬の立場に立ってみれば、親は急遽のオールインを挑まれて焦っている、だから目立ちすぎる二と四は入れられまい――と思って、見切っているか、大か中に入れているか、どちらかだろう。つまり、二と四は保険にはしないということ。トマリとツノに二と四はない。ならば、なにも蛮勇を奮って二と四を入れる必要はない、ということだ。この二点は除外。

残りの一、三、五、六。このうち六は志馬がわざと絶炎天の張り目と逆をいったヤマポンで当てた目だ。これは向こうも忘れてはいないだろうし、絶炎天も思い出すだけで腸煮えくり返る。返るが、それでも、勝つためなら六を入れることもやぶさかではない。

これは、おそらく、二と四を大と中に突っ込んできたときに、志馬が見切る札ではないだろうか。逆に言えば、二と四を見切ったときに、大か中に入れられるおそれのある光り札だ。ということは、やはり、トマリとツノには入れまい。六も除外。

残るは、一、三、五。三と五はそれほど印象の強い目ではないが、それがかえって死に目の相を濃くしている。ルーレットではないが、赤赤赤赤赤と続いたらそろそろ黒にも気を持ちたくなるのが人情というもの。かえってこの目立たなさが、軽やかな身のこなしとなって子方の力任せの張りをさばいてくれそうな気もする――と絶炎天が考えるであろうと志馬が思えば、それがそのままそっくり大と中に三と五を入れる理由になるのだ。死に目はひよった親が入れやすい目。そして今はオールイン勝負。これも大と中、ないしは見切りに選ばれる目ではなかろうか。

となると、もう一しかない、ということになる。

この一は、飛縁魔が一度だけ張ったときに的中させ、その次に志馬がみずから入れたことを教えてきた目だ。そういう点では光っていないとも言えないが、それでも、他の目に比べればいささか地味で、かつ、死に目という印象もない。

志馬が抑えに張るならこの目ではなかろうか。因縁があるわけでもなく、ないわけでもない、中途半端な目。

魂すべてを賭すには確固たる理に欠け、まるきり見切るには色がつきすぎている。

こういう目こそを、ツノに伏せておくものだ。いや、この際、トマリでもいい。もちろん丸落ちだっていい。いずれにせよ、この親はここで洗う。そしてまたしばらく、この絵馬堂に顔を出すのはよそう。時間をかければ、もう二度とこの小憎らしい面を見ることもなくなるのだ。

闘わずして勝てるのだ、なにを争うことがある――。

絶炎天は懐の中で札を素早く繰り、一の目を出して白布の中にさっと隠した。

「さァ、入ったぜ――」と志馬と、取り巻く一座を見回したとき、一瞬、おそろしい考えが鳥頭の中を駆け巡った。――ひょっとして、志馬はスケープ・ゴートに過ぎなかったのではないだろうか? わざと志馬との勝負を引き立たせ、絶炎天の出す目を限定させ、そこを資金潤沢な天狗たちがこぞって大魂を突っ込んできて、自分を破産させる、これはそういう筋書きの罠だったのではなかろうか――だが、それは杞憂だった。天狗たちの誰一人として、自分の魂をまとめた札束に手を伸ばそうとしたものはいなかった。

盆ゴザを越して、志馬と目が合う。四隅に立てかけられた燭台で燃える静かな炎の光が、その浅黒い肌と、金色の髪と、うすく歪めた桜色の唇にいわく言いがたい陰影を与えていた。そのうしろで、飛縁魔が、ごくっと生唾を飲み込んだのを合図にしたように、瞬烈天が志馬に直接問うた。

「――よろしいか、志馬坊」

「ああ」志馬は目を逸らさない。ただ薄く笑っているだけ。とてもこれからすべてが終わるかもしれない人間の顔とは思えない、と瞬烈天は思い、そして考え直した。終わるもなにもないのだ。

彼はもう、死んでいるのだから。

すぅっと息を吸って、おそらく最後のかけ声をあげた。

「――勝負ッ!」

ぐっと場が張り詰めて、誰もがそれに押しつぶされまいとするかのように身を固め、絶炎天を見た。絶炎天は最後の意地で、震えるような無様は晒さずにモクオキから一を抜き取り、二の隣に置き、白布をはぐった。

一。

「志馬――」と火澄が、心配そうに赤ブレザーに包まれた背中を見上げる。志馬は笑みを消していた。その表情は、どうして星が巡るのか、なぜ空が青いのか考えているような、静かで物憂げな様子だった。とても勝った男の顔には見えなかった。

「一、か」

札を開けずに、二枚の見切り札を握り締めたまま、志馬がぼそっと呟いた。

「やっぱり、俺の丸落ちは狙ってこなかったというわけか、絶のおっさん」

「ああ。俺は、おまえなんかとくだらん勝負をする気はねえんだ。野良犬は追い払うに限るよ。放っておいたってすぐに老いさらばえて餓死しちまうんだからな、どうせ」

「なるほどね――トマリとツノを狙う。オールインをさばいて帰ろうっていうなら、これほどいい案はないな。狙いやすいものな、丸落ちよりかはいくらか。大当たりと大はずれ、その中間を狙えばいいだけだ」

「ぐちゃぐちゃ言ってねえで、札を下げるか開けるかしねえ! その様子じゃ本命が当たったわけじゃあるまい?」

「ああ、そうだな」

志馬がまっすぐに、ツノに手を伸ばした。めくる。

一。

絶炎天の顔が、醜悪に引きつった。それが彼流の笑顔だと気づいたものは、とうとう志馬のほかにはいなかった。

「そんなものさ」格上ぶって、絶炎天が言った。

「死人にしちゃあ、上出来だがね」

「へええ、褒めてくれるのかい」

「ああ、褒めてやるよ。たかが人間のくせによく頑張ったな。いい冥土の土産話になったろう。もっとも、おまえはこれから消えてしまうわけだが、なに、それまでゆっくり、心ゆくまで誰かに自慢したらいい。俺は勝たなかったが、負けもしなかった――ってな」

「いや」

ニィッと笑って、

「土産話は、まだ終わってないよ」

そう言って、伏せられたままの三枚とめくった一を重ねて、ばらっとその場に開けた。誰もが息をするのを忘れて、絶炎天さえも笑顔を消し損ねたまま、白痴のようにその並べられた札の見下ろした。

一、一、一、一。

四枚の一が、ずらっと開かれて、絶炎天は喉を掴まれたように低く呻いた。

「俺さ、カード類はあまり人のものを信用しないタチでね、いつも自分のを持ち歩いてる。もちろん予備も――カードはすぐに傷がつきやすいし、ガンがついたらそれが致命傷になるものだからな。それは、トランプや花札だけじゃなく、ホンビキの札だって同じこと――」

段差上に重なっていた四枚を手ですくってトン、とひとつの山にして、盆ゴザに置き直す。一の字が優しい炎の光の中で、眠った子どものように輝いている。

「馬鹿な……馬鹿な……こんな……馬鹿な……」

呆けたように馬鹿なこんなと繰り返す木葉天狗を、志馬が満足そうに目を細めて眺める。

「押さえを見切る、か。なめられたもんだな。俺がオールインといったら、それはオールインなんだよ。自分を四十五だの五だのに分けたりしやしねえ。そんな風に自分を分割して、力を調整し、要領よく生きられるほど、俺は器用じゃない――器用じゃなかった。俺は、いつだってこうすることで自分が誰なのか、何がしたいのか、確かめてた。勝つことだけが俺がそこにいられる理屈だった。そのためなら、心のひとつやふたつ読めなくっちゃあな――」

「つまり、俺は」絶炎天の血走った目が、細かく震えていた。「おまえに踊らされたということか……? 押さえがあると思わせて、その実は、ただの一点張り……俺の弱気を見越して、俺が保険を当てて逃げを打つとわかって、最初から、おまえは、最初から札を置いたのか? 俺が、俺が札を繰る前に――?」

「ああ、だってそうしなきゃ、俺が欲しがってる札をあんたは入れてくれないだろう」

「おまえは……」

絶炎天の身体は、由緒の不確かな畏怖と絶望に震え上がっていた。

「おまえは……おまえは、なんなのだ? おまえはいったい、誰なのだ?」

おそらく心の底から漏れたであろう絶炎天の問いかけに、志馬は照れくさそうに頭をかいて、答えた。

「知らねえ、が――あんたの敵だってことは、たぶん確かだ」

絶炎天がまだ何か言おうと嘴をパクパクさせた。しかし、声はもう出ず、代わりに「パンッ」という乾いた軽い音がしたかと思うと、絶炎天の身体を引き裂いて、赤い魂貨が堰を切ったようにあふれ出し、その場にいた全員を絵馬堂の外まで一気に押し流した。魂の土石流は絵馬堂の柱をも押し倒し、絵馬堂は本堂と同じように、やはり半分溶けたかまくら状態になってしまった。違うのは、天井と板の間の間にぎっしりと魂貨が詰まっていることだけだ。

しばらく、赤い砂丘にはなんの動きもなかった。

が、突然、魂貨が一点盛り上がり、そこからぷはっと火澄が顔を出した。きょろきょろとあたりを見回し、情けなく小銭の砂丘から飛び出している人間の右手を見つけ、それを引っ張り出してやる。ずるずると志馬が赤い砂丘から引きずり出されてきた。

「いやーびっくりした。すげー急だった。いやー……もっかいやりたいな」

「ばかやろーっ! むやみやたらに妖怪を減らすな! ぶっ飛ばすぞ」

「は、はんせいしてまーす」

志馬は魂貨の海に手を突っ込んで、自分の白仮面を探し出して、それを縁日の子どものように斜めにかぶった。きょろきょろと索敵兵のように周囲を見回し、

「瞬ちゃんたちはまだ埋もれてっかな? あ、なんか声がするわ」

「ほんとだ。助けなくっちゃな。あたしらのとばっちりに遭ったんだし」

「マジかよ? めんどくせー。飛のやっといてくれよ。俺は疲れたから嫌だ」

「…………」

火澄が軽蔑の視線を向けると志馬はにゃははと笑って、手をぶんぶん振った。

「冗談、冗談っすよ飛縁魔さん。やだなーもう。ははは。この勝ち魂を俺が回収しないわけないだろ? もーいつから委員長気質になったんすか? やめてくださいよー」

なんで敬語、と突っ込む気も起こらずに、火澄はため息ひとつ吐いてせっせと魂貨を集め始めた。喰っちゃってもいいのだが一応志馬のものなので、手に持った魂貨をぐにゃぐにゃっと手の中でまとめて紙幣に両替する。絶炎天の鳥頭め、地味な置き土産をしていきやがったものだ。

「おい飛の、ちょっといまから俺がんばるから見てて」

「ふうんあっそーへーすごいねーわーりっぱりっぱー」

「そ、それぐらいで俺がめげると思うなよ? 見てくれなくても勝手にやっちゃうんだからね……!」

志馬は唸る魂の山に下半身を埋めたまま掌をかざし、……オン、と呟いた。すると志馬の掌めがけて、魂貨がひとりでに飛んでいき、掃除機に吸い込まれるように掌と同化していってしまった。火澄が目を丸くしている。志馬は調子に乗って気合の雄たけびをあげて(うおりゃーっ!)あっという間に魂貨を吸い尽くしてしまった。地面には気絶した天狗たちが転がっている。おそらく絵馬堂の壁を魂貨に押されて突き破ったときに軒並み後頭部を打ったものと思われる。

「頭だけは守れって柔道の先生が言ってたろうが、おらっ、このへっぽこ!」志馬が気絶した瞬烈天のわき腹を冗談まじりにつま先で蹴ったが、それを見る火澄の視線に冗談が混ざっていなかったのですぐに掌で蹴った部分をぱっぱと払った。女の子に怒られるのはいいが、ドスで斬られるのはちょっとまだ抵抗感がある。

「あのさ、聞いて欲しいんだろうし、聞かないとしつこいから聞くけど」

「うん」

「いまのってなに? 手品じゃないよな?」

「あ、聞く? それ聞いちゃう? じゃあ教えてあげよう。実は俺、むかし陰陽師の友達がいたんだよね。そいつにいろいろ教えてもらってさ、この吸魂術もそのひとつってわけよ。へへへ、こう見えて式神なら一体ぐらいは使役できるんだぜ? すごくね? すごいよねーわかるよその尊敬の気持ちーわかるなー俺もちょっと自分のこと尊敬してるもんー」

「楽しい?」

「わりと」

急に素面に戻った二人は、同時にうーんと伸びをした。

「何時間ぐらいいた?」と火澄。

「わかんねえ。でもそんなじゃねえだろ。いま現世は昼時ぐれえかな、たぶん……あー腹減った。なんか喰いにいこうぜ」

うん、と火澄が頷いたとき、どこか遠くで鐘の鳴るのが聞こえた。競神の鐘ではない、もっと暗く、陰鬱な音色の鐘だ。その鐘が四回鳴り終えると、火澄と志馬、そして転がっている天狗たちの身体から、虫の卵が孵化したようにぶわあっと魂貨が剥がれ、北東の空へと飛んでいった。

「うおわっ、くそっ、そういえばそろそろだっけか、税魂の回収。くそー牛頭天王の野郎め、ラクして俺たちから魂むしりやがって、何様のつもりなんだ、ええ飛の、ちょっとやっつけてきてくんない? ……飛の?」

火澄は飛び去ってく魂の欠片をぼんやり見上げていた。

「あ――何か言った?」

「いや、いいんだ。そうか、そういえば、やつはおまえの親父の仇なんだっけか」

「うん――」

「仇ね。そんなに憎いか」

「憎い? 憎いのかな。ちょっとわかんない。親父のこと、あたし、嫌いだった――」

「どうして」

「わからない……振り向くといつも親父がいた。でもあたしは、親父に、放っておいて欲しかった。……わがままだったかな?」

「わがままかもしれねえが、生きている時点でわがままを通しているんだ。そんなことはない自分は聖人だってツラしてる方が間違ってんだよ。おまえがそうしたいと思ったことはそうするべきだし、そのせいで不幸になったらそれはおまえの責任ってやつだ」

「……じゃ、あたしはどうすべきだったんだ? 親父が欲しがってた、従順でおとなしい箱入り娘でいればよかったのかな? あの座敷にちょこんと座ったまま、動かない方がよかったのかな」

「それはおまえが決めることだな。でも、なにも動き回ることだけが人生じゃないよ。俺は思うけどね、二人いたら、役割分担ってのがあってしかるべきなんだ。それが社会的ってやつだな。おまえは七転八倒こそ意義ある人生、みたいに思っているのかもしれないが、それはそれでつらいことなんだぜ。箱入り娘になりてえって思ってるやつは多いと思うよ」

「……でも、あたしは、あたしはさ」

「うん、おまえにはおまえの意見があるだろうよ、そうじゃなくちゃ人形だもんな。でも、おまえに今日みたいな勝ち方ができるか。勝つってことは相手を破滅させることだよ。相手が破滅した分、生きていくってことだよ。それができるほど、おまえは強いか、飛の」

「…………強くない、かな」

「親父さんがそう思って不思議じゃないくらいには、おまえは俺から見ても弱く見える。腕っ節は関係ない、心の真底の部分でな。でも弱いことは決して悪いことじゃない。俺みたいになってみろ、おまえはきっと、笑わなくなる」

火澄は心細げに志馬を見上げた。

「――志馬はもう、笑わないのか?」

「笑うよ。――でも、表向きだけだ。心はいつも呪われてる。いつもだ。いつも、何かが痛烈に欲しくて、でも手に入らないから、勝とうが負けようが苦しい。でも勝たないと潰されちまうから、是が非でも勝つが、勝ったからどうってこともねえんだ。また苦痛の時間が引き延ばされるだけだ。俺はもう何年も、そうしてる」

「おまえが欲しいよ」志馬は言った。

「俺はもう呪われたくない。おまえがそばにいたら、いるだけで、俺は少しはまともになれる気がする。ちゃんとした人間ってやつに――なあ、俺が稼いで、おまえが守る、それはそんなに悪いことか? 拒絶されなくちゃならないような、ひどいことか? 教えてくれよ、飛の」

向かい合う二人の遥か向こうで、夕陽がぐずぐずになって燃えていた。停まった時間の赤が、二人をそこに縛りつけ、身動きできなくし、そしてその答えを黙秘する選択肢を無言のうちに奪い去った。

「おまえのことは、嫌い、だった。大嫌いだった、はずなのに」

「うん」

「どうしてかな。おまえを見てると、悲しくなるよ、志馬」

火澄の眼から、その瞳が溶け出したかのように、一滴の涙が伝った。志馬は無意識に、本当に無意識に、それを指で拭おうと手を持ち上げた。

その手を、火澄が目を逸らさずに、止めた。

「それでも、あたしは、あいつの弱さを知ってるから。

いづるの弱さを、あいつの悲しさをもう見たから。見ちゃったから。

だから、おまえとは一緒には、いられない。

――ごめんな」

ごめん。

その言葉は志馬の魂に、流れる血のように感電していった。ごめん? ごめんってなんだ。許して欲しいってことか。何を? 俺と一緒にいられないことを。何故?

いづるがいるから。

どうして?

どうして俺じゃいけないことがある?

俺とあいつは似たようなものだ。大して違いなんてないんだ。なのにどうして、俺じゃいけない? 弱さ、弱さなら俺にだってある。強さゆえに一人ぼっちでいなくちゃならないなら、俺は初めから強さなんか欲しくなかった――。

飛縁魔が背中を向ける。俺から離れていく。そんなことがあっていいのか? わかっている、すべては自由意志で、それが世界の面白さというやつで、受け入れなければならない。ならないが、そんなのは絶対、無理な相談というやつだった。

肩を掴んで、こちらを振り向かせた。抵抗しないでいてくれたことさえも、いまの俺には胸に染みる。そう、わかって欲しい。俺はわかって欲しいんだよ、この俺が冷血ではないってことを。俺の心にはまだ、おまえに伝えたい熱があるんだってことを、わかって欲しい。

俺の動機は、それだけなんだ。

志馬は己の仮面をはぐって、それを火澄の顔にあてがった。息を呑む彼女を抱き締める。強く、強く。そして袖から繰った一枚の白札を、

そのうなじに、そっと差し込んだ。

おまえが往くと言っても、

それでも俺は、おまえが欲しい。

そう、

彼女を呪った。

○

むくりと瞬烈天が起き上がり、ぱちぱちと瞬きをして、すぐそばに志馬が立っていることに気づいた。

「――あれ、志馬坊、火澄さんは?」

「ん? ああ、飛のなら先に帰ったよ」

「そうか。ところで志馬、おまえは正気かい?」

「うーん、どうだろうな。ひょっとすると俺は元々、狂っているのかもしれないな! どうしてそんなことを聞くんだ?」

「いや、おまえの額から、鬼の角が生えてるからさあ。おまえ、仮面をなくしたろ? 天狗としては、おまえを始末しなければならないんだが――そうか、元々気狂いなら、鬼になっても平気なのか。ふむ、目の色も――いや色は赤いが、おまえの知性の輝きというものは、なるほどそれほど変わっていないようだね」

「いや、変わったよ」

「ほお。そうなのかい」

「ああ。……俺は、サイコロを蹴飛ばしたことはなかったんだ、これでも。どんなに悪い目が出ても、それだけはしなかった。でも、俺はいま、――そうしたんだ」

志馬は手の中の、一枚の札を見おろした。

そこには、池のほとりの蓮の花に座って、水の上を跳ねるカエルを寂しそうに見つめる少女が描かれていた。

「それ、花札かい? 見たことのない札だな」

「そう。俺だけの札だよ。俺だけの、花だ」

その札を懐に仕舞うと、志馬はもうなんと言われても答えを返さずに、夕陽に向かって歩き出した。けれど、廃寺を出て、坂道を下りていると、急に空しさがこみ上げてきて、空を見上げた。乾いた風に金髪がなびいて、かすれた砂嵐色の角が、まっすぐに天を突いていた。

空はやはり、ちょっと隣町で戦争でも起きていそうな赤さで、そこにあった。

木で作った枠だけの店の前に、ぬっと黒い影が差した。見上げると夕原志馬が立っていたので、千里婆ァは嫌そうに顔をぎゅっとしかめた。短刀で老木の幹に切りつけた傷のような目が、恨みがましく笑顔を見せている少年に向けられる。

「なにしに来たんだい、この疫病神が」

「おいおい婆さん、人違いだぜ。疫病神のゆたかなら猫町と学校にいったよ」

「ふん、あの子の方がまだマシさね。昔から人の商売の邪魔はしない子だ。ところがどうだい、あんたときたら、あたしのおみくじを買って博打を打つだろう」

「うん」

「そして勝つときてる。だからみんなあたしのくじにご利益があると思って、客が雨の後のたけのこみたいに湧いてきちまう」

「いいことじゃねえか」

「よくないんだよ!」

千里婆ァはくわっと黄ばんだ歯を剥いた。

「あたしはね、静かに商売していたいんだ。うとうとして、はっと気づくと客が立っている。あたしはそいつに一枚くじを売って、またうとうとする。なのに最近ときたら呼んでもいないのに客がわんさとやってきて、あたしの居眠りを邪魔しやがる。競神の前なんか特にひどいさね」

志馬は処置なしとばかりに首を振った。

「商売繁盛させてやって恨まれるんじゃ割りに合わねえなあ。ま、どうでもいいや、そんなこと。婆さん、一枚くじをおくれ」

「嫌なこった」

「え?」

目をぱちくりする志馬から顔をそむけて、千里婆ァは吐き捨てるように言った。

「おまえなんぞにはなにも売らんよ。それにたいしたことも書いてないんだ、あたしのくじは。書いてる本人が言ってるんだからね、間違いないよ。さ、帰った帰った――」

「なあ、婆さん」

志馬はぐっと木の枠から、千里婆ァの座る内ゴザの中に首を突っ込んだ。

「俺、ちょっと最近耳が遠くなってさあ。よく聞こえなかったんだ。もう一度言ってくれないか?」

「何度でも言ってやるよ、あたしの店に二度と来るな」

「婆さん」

志馬は笑顔のまま言った。

「もういっぺん言うぜ。――もう一度言ってみろ」

矛盾した、頭の悪い脅し文句ではあったが、それで千里婆ァはぴたりと口を閉ざした。首根っこを掴まれたようにすくみあがり、やはり恨みがましげな目つきをして、志馬に一枚のくじをそろそろと手渡した。

それを乱暴にむしりとって、

「最初からそうすればいいんだ。誰もタダでむしろうだなんて言ってねえだろ」

志馬はぴぃんと魂貨を一枚はじき、千里婆ァのくじ屋を後にした。去り際に視線を感じて、周囲を見ると、気弱そうな小人たちが、口に指を突っ込んで、じっと志馬を見ていた。

「なに見てるんだ? おまえらも言いたいことがあるなら言ってみな」

志馬が言い終えるのを待たずに、ぼろきれをまとった小人たちは風に吹かれて消えていった。志馬はフンと鼻を鳴らし、曲がりっぱなしのへそのある腹を一撫でし、くじの封を破った。くるくるとくじを開く。

千里婆ァのくじは吉凶占いではなく、吉縁占いとでも言うべきかもしれない。そこには、くじを引いたものにとって、禍福いずれかをもたらす他者の名前と絵姿、その人となりの詳細が記されている。以前、引いたときは門倉いづるが出た。すでに知り合っていたが、そこで名を知ったのだ。そして競神へいって、幸か不幸かの再会を果たしたのだ。

さて飛縁魔の名前でも出てきたら面白くないな――と思いながら見てみると、男だった。紺色のブレザーを着て、バイクに乗っている。水墨画調のバイク乗りの絵を志馬はしげしげと眺めた。風を切る感じはなかなか悪くない。

それはともかく、名前を見ると、知らない名前が書かれていた。

「首藤星彦……享年十六。へええ、自分で張ったピアノ線に突っ込んで首を飛ばしたのか。物好きなやつだな……。ま、サクラの花の幻に騙されてくたばったやつよかマシだがな」

伸ばしたくじの表面を視線でスクロールしていく。

「素行良し、性格温厚、学業優秀、体躯壮健……なんだこいつ。ふむふむ……友達多し、敵おらず。恋愛鈍感、相方涙すること多し。けっ、まさに主人公でございって感じだな。面白くもねえ。……商才あり、調停の気濃く、ただし博才なし」

博打の才能ねえ、と志馬はくじを読みながら鼻で笑う。そんなもの果たしてあるのかどうか? 短気は損気、と言いはするが……まァ自殺するようなマイナス方向へのアッパー系は、負けたがりが多いから博打に向いてはいないのだろうが。

続きを読む。

「縁者……多いな、くそ、なんだこれ、字がちっちゃくて読めねえぞ。ったく……俺なんざ死んでからのが知り合いが多いくらいだってのによお。ずるいよなあ、リア充はずるい。……おっ、門倉の名前がある。やつの知り合いか……案外、門倉がカモにしてそれを苦にして死んでたりしてな? だったらあいつもなかなかやるな……」

ぶつぶつ独り言を零しながら、志馬はてくてくと横丁を歩いていく。その歩みがぴたりと止まった。

「紙島詩織――幼馴染、想われ人。この想われ人ってなァなんだ? 首藤が好きだったってんなら、想い人になるのかな……日本語は難しいな。ううん、それにしてもこれ、プライバシーの漏洩だよな、読んでる俺が言うのもなんだが……それにしても、ふうん、想われ人ねえ……」

志馬はぽりぽりと生えたばかりの角をかいて、北東の方に顔を向けた。飯場からもうもうと立ち上る湯気の向こうの空は、脱色したように赤から灰色へと落ち込んでいく。あの世の頭領がいるあたりの空は、その威風に、ああして顔色を白くするのだ。

「紙島詩織が惚れてたやつ、ね。あの天才ジョッキーが」

よく誤解されるのだが、これでも志馬は純情なタチだ。人がひとりの人間を好きになる、想う、ということの強さはわかっているつもりだ。そしてそれを失う痛みの深さも。

幻影の脳味噌が、細胞同士の連結を繋げたり外したりして、志馬の思考を俯瞰的局地まで押し上げる。志馬はこういうとき、細かいところはともかくとして、収まりのよさそうな全体図から俯瞰する方だ。

何もない虚空を、意志ある双眸で見上げたまま往来のど真ん中で立ち止まった志馬を怪訝そうに妖怪やのっぺらぼうたちが見過ごしていく。

「ふむ」

志馬はひとつ頷いて、往来を右に左にと見回した。そして船から船へと飛び移るような足取りで重なり合うように立ち並んだバラックの隙間に飛び込み、トタンでできた迷路をしばらくうろついて、なにもない隅っこで蹲っている少女の姿を見つけた。

「手の目」

少女は眠ったように目を閉じていた。顔だけを志馬に向ける。

「わあ、志馬だあ。志馬が来たよお」

「こんなところで何をしてるんだ?」

手の目は朱色の着物に包まれた肩に自分の頬をくっつけた。

「アリスちゃんがね、手の目は一緒にぽぉかぁしちゃいけないって言うんだ。だからね、手の目は、ここでおとなしくしてるの。ねえ、志馬、手の目、アリスちゃんに嫌われてるのかなあ?」

「安心しろよ手の目」志馬は少女が見えていないことを知りながら、笑った。

「あいつはツンデレだ」

「つんでれ?」

「好きなやつに意地悪したくなる妖怪だ。気をつけろよ、放っておくと連中は寂しくて死ぬぞ?」

「ええ、そうなのっ! たいへんだ、手の目、アリスちゃんのところに戻らなきゃ――」と立ち上がって走り出そうとした手の目の着物の襟を、志馬の手ががっちりと押さえた。

「ぐるじい」

「あ、悪い」手を放し、「なあ手の目、アリスがツンデレでもな、おまえは一緒にポーカーはできないんだよ」

「どうして?」

「おまえの目はカードをいくら切っても見えちまうだろ? あれは親がデッキを切る遊びだからな。まァでも心配するな、手はまだあるぜ。他の遊びをすればいいんだ」

「他の遊び?」

「ああ。――ちょっと手伝って欲しいことがあるんだ。それを手伝ってくれたら、教えてやるよ」

「んー」手の目は眠っているように穏やかな顔を傾けて、

「いいよー。手の目、ひまだし。学校にいきたいんだけど、もっとニンゲンのことを知らなきゃ駄目だってばあやが言うんだあ。だからいつもやることないの。志馬についてくの」

「ありがとよ。――でもさ、ニンゲンなんてロクなものじゃないぜ。おっきくなってもここにいろよ、手の目」

やなのー手の目は給食を食べるのーと首をぶんぶん振る手の目に一瞬、志馬は優しい視線を当てて、しかしそれはすぐに消えた。後に残ったのは、これからのことを考える時にだけ志馬の瞳を覆いつくす鋭い光だけだ。

「ところで手の目、起き抜けで目が曇ってたりはしないよな」

「しないよ? 手の目、ちゃんと居眠りしたら顔洗うもん」

「じゃ、見せてみろ」

「うん」

手の目は背伸びをして、志馬に向かって両の掌を見せた。白い掌の肉に埋め込まれていたのは、まつげのないガラスめいた生々しい目玉。

手の目の目が、志馬を不思議そうに見上げていた。

(つづく)

「ねえ志馬ぁ。その角どうしたの? 鬼になっちゃったの?」

「実はな、角って大人になると自然に生えてくるんだよ」

たわいのない嘘を手の目は信じて、感心顔で頷く。子どもはちょろい。志馬はにやつく顔を指で突いて隠した。

「これからどこにいくの?」

「牛頭天王のとこ」

「牛頭天王……あのひと強いらしいよー。やめときなよー。手の目はねえ、志馬にいなくなって欲しくないなあ」

「うん、そう言ってもらえると嬉しいんだが、男って馬鹿なんだよ、手の目。負ける方が楽しいんだな」

「ええ? それは絶対おかしいよお。アリスちゃんはね、ぽぉかぁで負けるとヤンをぶつよ?」

「アリスはひどいやつだなあ。手の目はあんなアバズレになっちゃ駄目だぞ」

「アバズレ……ってなに?」

「アリスの苗字だよ」

そうなんだーと手の目。とうとう堪えきれなくなり、志馬が目の端に涙を浮かべ始めた頃に、二人は灰色の屋敷の前にたどり着いていた。観音扉は、今日は開いている。開かれた扉には円形の切り抜いた後があった。志馬はそれをつうっと一撫でして、屋敷の庭を突き進んでいく。

志馬の考えでは、それほど時間はかからない予定だった。

むしろてこずってくれた方がおもしろいのだが。

怖いというのが、相応しくないもの、バランスの崩れたものに感じるものだとするなら、その光景は確かに怖かった。ゾウでも飼えそうな広間の真ん中に、小山のような大男がいじめられた子どものように蹲っていた。手の目が不安そうに志馬の袖を引く。志馬は顎を引いて、生えたばかりの角を脅すようにちらつかせながらその塊に近づいた。牛頭天王だった。

「何をしてるんだ――牛頭天王さんよ?」

苦しいんだ、と牛頭天王は答えた。筋骨たくましい両腕で、太い角が生えた己の頭を抱えながら、血走った緑色の目で新米鬼を見上げる。見上げながらも、その口はもぐもぐとなにかを咀嚼していた。志馬は笑った。

「二日酔いか? 気分が悪いのか、おい、水でも汲んできてやろうか」

魂が足りないんだ、と牛頭天王は囁いた。俺を維持する魂が。

「ほお。それはちょっと話が合わねえな。さっき俺たちから奪っていったみかじめ料はどうした?」

もう喰った、と牛頭天王は目を逸らした。

「なるほどねえ、やっぱりなあ」志馬はにやにやしながら、己の顎を掴んで、見世物でも見物するように蹲ったあの世の頭領を不遜に見下ろした。

「苦しそうだなあ。いつもはどうしてるんだ? 誰かの膝か胸を借りて泣いているんじゃないか。いいなあ、羨ましいなあ! おまえには、それがあるもんなあ――!」

「――志馬?」と話がまったく見えていないのだろう、手の目が不安そうに志馬を見上げた。志馬はひとり笑いながら首を振って、

「いい気味だぜ。貴様のような連中には、痛みが辛いだろうな? なあ? こんな苦しみを味わうくらいなら消えた方がマシだと思うだろう? だがなあ、そんなものは序の口に過ぎねえんだ――それが心地よくさえなるんだからな、だんだん――」

「志馬――何を喋ってるの? 牛頭天王はどうして、」

「手の目、俺たちはいま人間の話をしてるんだ。生命の話とも言えるかもな。ちょっと静かにしててくれ」

「あ、うん――」

志馬は摘ままれていた袖をやんわりと振り切って、蹲り、声もあげない牛男を睨み、そしてそのはしっこい目が袈裟から半分はみ出した煙草を捉えた。まるで自分のもののように、それを奪い取り、中身を確かめ、そして自分の考えが正しかったことを知った。目の奥に熱が宿った。苦い味がどこからともなく舌の上に広がって来る。

飛縁魔から事前に、門倉と式札を使ったイカサマ花札――こいこいなんて博打と思いたくもないが――をやったときの経緯は聞いていた。牛頭天王はそのときも、この煙草を吸っていたという。そして吸い始めてから、イカサマが通じなくなったと。何が行なわれたかは明白だ。

問題は誰がなんのために、だ。

ゲン、というものが博打にはある。たとえば自分から誘って麻雀を打つと勝つとか、給料日の前と後だとルーレットの赤と黒の出具合が違うとか、とかく科学的根拠が一切ないにも関わらず、結果として現れてしまうため、ギャンブルをする馬鹿が神様や嫁さんの言うことは無視してもそれだけは絶対に無視できないもの、それがゲンだ。ひょっとすると霊験あらたかのゲンではないかと思われる。

べつに魔術の類までもゲンを担いで発動するわけでもないのだろうが、神秘や奇跡にも条件のようなものがある。たとえば暗い締め切った部屋で魔人を召喚するには何本ロウソクを立てなければならないとか、十字路には音楽好きの悪魔が出やすいだとか。

土御門光明は飛縁魔にガムを噛むという条件、サイン、ゲンを担がせて絵柄の切り替わる花札――これってテホンビキの方がよっぽど効果的――を神秘として使用したわけだが、なんのことはない、そのとき牛頭天王も魔術でもってそれを返したのだ。電流の紫煙をくゆらせるのがゲンだったのだ。問題は、牛頭天王が、妖怪が魔術を使ったということ。

土御門光明は陰陽師たちの中でも荒くれ者の異端児だが、それでもあの世の頭領に陰陽術を伝授したり、それで手助けしようとは思わないだろう。ではいったい誰がやったのか、どうしてやったのか。決まっている。結果から逆算すれば明白だ。

牛頭天王を守るためだ。

カモにされちゃわないように。

――生命というものは不思議な幻想だと志馬は思う。死ぬ前と後で、肉体にそれほど損壊がないにも関わらず人は死ぬことがある。一秒前に動いていた心臓が、どうして一秒後に止まるのだろう。動いたっていいではないか? べつに物理的に不可能じゃあないだろう、だのに、人の心臓は止まる。なぜだろう。まるで夢からはっきりと覚めてしまったかのようにだ。そして、だからこそ、わけがわからないからこそ、人はとりあえず生きてみるし、必死によくわからない生命とやらを守ってみようとする。だが妖怪にはそれがない。ほっといても死なないからだ。なにもしなければそのままだからだ。だから妖怪は、疑うことがあまりできない。だから、相手が絶対に負けないという阿呆らしい結界に守られていることにも気づかずに、牛頭天王に挑み、両替されていったのだろう。

志馬は改めて、自分の目の前で蹲るものを見た。見上げた。蹲っていてさえなお、牛頭天王は志馬よりもはるかに大きかった。掌を拳に変えて、お守り煙草を握りつぶした。

ふざけてやがる。

やる気あんのか?

すべて無駄になった。ちょろっとつけようと思っていた格好つけもできなくなった。相手がこれではどうしろというのだ。手の目を連れてきたことも無駄になった。元々、牛頭天王が魔術の保護を受けていることを確かめるために、『配った札を見ることができる』手の目を連れてきたのだ。札巻き、審判、ディーラーとして。種目はなんでもよかったが、とりあえずはポーカーを手の目に教えておいた。勝つと踏んで勝負を挑み、それで負けたら手の目と一緒に引き上げて配った札と開けた札の相違を確かめるつもりだった。だがそれも無駄だ。なにもかもが無駄になった。

敵がこれでは。

志馬は胸を膨らませ、はちきれんばかりになった、激情のはけ口を痛烈に求めた。

「――志馬、帰ろうよ」

手の目が袖を引いてくる。

志馬は首を振った。そして叫んだ。

「紙島ァッ!! いるんだろうが、出てきやがれ――俺はあんたに用がある」

「断っておくけど」

ほんの一瞬きの間に、牛頭天王のそばに黒い巫女服に身を包んだ紙島詩織が立っていた。競神に出たときのまま、青い袴に白いロシア帽をかぶり、セミロングの茶色い髪がほつれて鋭い眼光をかすめていた。

「いま、ここに来たばかりよ。でなかったら、あんたたちをここに入れたりはしなかった」

詩織は軽蔑のまなざしを、赤いブレザーを着た鬼と盲目の少女に注いだ。

「殺しても殺しても、あんたたちみたいな毒虫は湧いて来る――どうしてだろうね? あたしがなにかしたのかな」

「少なくとも罪人ではあるだろ? ――手の目、悪い、連れてきてなんだが帰っていいぜ。ここからはオトナの話をするから」

「え――でも」

「おまえはイカサマしていなくてもしてるって決め付けられるから大変だろうが、サイコロはおまえの味方だよ――チンチロリンでもやってきな。さあ、いけ。いってくれ」

「――うん」

手の目は軽く開いた掌から志馬を一瞥して、おとなしく小走りに去っていった。

それを首だけで振り返り見送りながら、志馬が呟いた。

「貴様らのふがいなさのせいで、俺は恥をかいたぜ。どうしてくれるんだ」

「どうもしない。でもお礼を言っておくよ、赤いの。手の目は傷つけたくなかった。これであたしは、あんたを消すだけで済む――」

詩織の指先が、ぱんぱんになった腰のデッキホルダーに伸びる。留め金をパチンと外して、一枚の札を長い指でつまむ。志馬はその一挙一動を視界の端で捕捉していた。

向き直り、

「へええ、幽霊を殺すのか。殺せるかな」

「あんたはもう鬼と化してる。どうして平然としていられるのか知らないけど――陰陽師の仕事はあんたみたいな未練がましいのをラクにしてやることでもあるからね。今日の無礼は、あんたの完全な滅亡でチャラにしてあげよう」

「じゃあおまえの仕事はちょっと大変だな。こいつの始末もしなけりゃならないんだから」

志馬が親指で指したのは、

蹲ったまま低く唸り続ける牛頭天王。

「なあ、いくら飛んでいった首が見つからなかったって言ったって――牛の首はないよなあ?」

詩織の頬が見えない釣り針に引っかかったように震えた。

「いやはやどうやらアタリのようだな? 俺はいつも思うんだ。人の心を読むのは実はそれほど難しくない――」歌うように志馬は言う。

「ましてや、必死になっているやつの心なら。なあ? イカサマしたとしか思えない勝ち方ばかりする、だが無罪放免の天才ジョッキー? あるいは、幼馴染に自殺されてひとりぼっちになっちゃった他人には視えないものが視えてしまう社会不適合者? それとも――」

くくっと笑って、

「――デブ専とか?」

詩織がとうとうキレた。

札を色が滲む速度で引き抜いて宙に投げ――しかしそれが宙に打ちつけられる前に、大きく一歩踏み込んだ志馬の手刀がそれを払い落としていた。

「なっ……」

「これが式札の弱点だな。至近距離なら直接相手にぶつけることもできるが、この距離から詰められたら効果発動前に打ち落とされる」

「このっ……!」

「まあ聞けよ」志馬は両手を挙げる。

「俺は摘発しようと言ってるわけでもない。ましてや脅すつもりもないんだ」

「あたしは、なにも責められるようなことはしてない」

「へええ? 俺の話を聞いていらっしゃらなかったというわけだ。俺はこう言ったつもりなんだがな、つまり、おまえは死者を蘇らせようとしたんだろ――って?」

詩織から殺気がすうっと引いていった。

「だったらどうするの? 摘発はしないんでしょう。言っておくけど、あたしは失敗した。そうよ、彼が首藤星彦」

詩織は腹に手を突っ込まれたような顔をして、震え続ける牛頭天王を見つめた。

「あたしは失敗した――失敗してしまった。だから、最初に言っておく」

「あんたを生き返らせることはできない」

「――化け物になる手伝いなら、してあげられるけど、それはどうも間に合ってるみたいね」

失礼なやつめ、と志馬は角をひっかいた。

「それはともかく。死者蘇生か――やっぱあれか、大先生の秘術を使ったのか」

「そう」詩織はふらりとよろけた。

「あたしはやった。泰山府君祭――かつて安倍晴明が執り行い、そして封印した、死者蘇生の祭儀を。どうやったと思う? あの失われた祭儀の再現を、後ろ盾のないあたしがどうやったのか?」

「俺も陰陽術はかじっているが、おそらく、俺があんたなら晴明御大の逸話から取っ掛かりにするね。たとえば――雷獣を空に放逐した、とかの話なんか興味深いね」

詩織は頷いた。

「そう、あたしもそれに着目した。残存してる記録によれば、安倍晴明が泰山府君祭を執り行ったといわれている年代は、雷獣追放伝説の頃の彼よりも、若い頃の逸話だった。そこから逆算して、雷獣さえいれば、道は開けるかもしれないと思った」

「だがあれは幻の獣だったはずだ。どうやって手に入れた?」

「釣った」詩織はさらっと答えた。

「猫の姿で描かれることが多かった雷獣――天上にいるなら、誘き寄せて大地まで引きずりおろせばいい。それであたしは、五ヶ月前、雷獣を一匹手に入れた」

五ヶ月前か、と志馬は口の中で呟いた。サンズが店を構える前の話だ。

「符号することはたくさんあった――陰陽術で使われる記号セーマンドーマン(五芒星)は、本当は六芒星だったっていう迷信もあったし、十二支に猫はいないけど、もし十三番目があるならそれは猫だったに違いない。猫には、この光と闇を混ぜ合わせる陰陽の魔術体系において、『異端』のサインが色濃く現れていた。そしてそれは『禁忌』でもあった……」

詩織は顔を両手で覆った。肩を震わせて、

「あたしは失敗してはいけなかった……! たった一度のチャンスを、あたしがかき集めた魂貨で繋ぎとめていた星彦の時間が欠けていたと言っても、一か八かに賭けるべきじゃなかった……! 後になって、彼がこんなになってから、六行目の『雷』の理を解き明かそうとする始末……。いまさら、『雷』が『速度』を司っているだなんてわかったところで、競神を勝てるようになったって、なんの慰めにもなりはしない! あたしが欲しかった勝利も栄光も別のもの……。ああ、この世に一か八かなんて言葉がなかったら、あたしはもっと慎重だったかもしれない。博打なんてものをこの世に生み出したのは誰? ねえ、誰っ!? あたしはそいつを見つけたら六道輪廻の向こうまで蹴落としたって満足できない……」

詩織はカッと指の間から目を見開いて、ぎょろっとした目で志馬を見た。

「そう、ギャンブルなんてものがあるから星彦は死んだの」

「へええ」話したいなら聞いてやろう、と志馬は腕を組んだ。女が総じてカモなのは、わかってほしいと思っているからだ。ならそれを利用しつくさない手はない。

「ギャンブルが首藤を殺したっていうのか? まあ負けて借金苦に自殺ってのはよくある話だな」

「借金……? 違う、何言ってるの、星彦はそんなことしなかった。ただ、彼は、彼はあっ……!」

しくしくと泣き出す詩織。志馬はなんとも言わない。放っておけばどうせまたしゃべりだすのだ。喋りたいんだから。

案の定、そうなった。

「門倉」

すすり泣きがぴたりと止んだ。

「そう、星彦は門倉に会ったのよ。あの、どうしようもない、人間の屑に」

「…………」

「男の人って馬鹿よね……どうでもいいことに価値を見出すんだもの。ついていけない……いけなかった。星彦はね、勝ち続けるあの馬鹿を見て思ってしまったのよ」

ああなりたい。

って。

詩織は細い嘆きの声を引き伸ばして、髪をかきむしった。ロシア帽が落ちて、ほつれた茶髪が乱れに乱れる。

「ああ、どうして、あんなどうしようもない、いつか手痛く負けて後悔するだけのくだらないお金遊びに負けないことに惹かれるの!? 星彦には未来があったのに……それは勝ち負けなんてその場限りのものじゃない、優しくて大切な、約束された時間だったのに……ああ、そこにあたしがいなくてもあたしはよかった。彼が幸せなら、その幸せの余熱だけでもあたしは……充分だったのにっ!」

「…………」

「星彦は変わってしまった……門倉にもあたしにも言わずに、ギャンブルに耽るようになってしまった。一度、博打をするたびに、彼はどんどん、やつれていった。なにかに精気を吸われているように……ほんとう、あの頃の星彦は、あたしが呪うよりもよっぽどひどい有様になってた。ふふっ」

だらん、と両腕を力なく垂らして、

「門倉……あいつが悪いのよ。あいつがぜんぶいけないの。あいつの愚かさが、あいつのくだらなさが、そして、あいつのしぶとさが、すべていけないの。あいつは生まれてきただけで、そこにいるだけで罪悪だったのよ」

「原罪、ね」

志馬の呟きを無視し、痙攣するように詩織は笑って、言った。

「だから殺してやったのよ。あたしのカレを壊したアイツを」

そう、あの桜吹雪は。

魔術のサクラに使えるほどに、魔的に散って吹雪いていたから。

「なのに……やっと地獄に叩き落せてやれたのに」

「…………」

「あいつはまだ消えてくれない……ねえ、教えて。あいつは消えたの? もうどこかで妖怪の胃袋におさまってくれているの? あたしは不安で不安で仕方ない……あいつの消えるのをこの目で見るまでは」

「消えてないよ」志馬は腕組みをほどいた。

「やつはまだいる、このあの世のどっかに。……ふう、これでやっと本題に入れそうだな」

「本題……?」

「紙島。俺を雇わないか?」

「え?」

志馬は両手を広げた。

「俺はおまえの嫌いなギャンブラーってやつだ。勝負ってやつが収縮と解放であることを知ってる。だからこそ、俺はやつの首を獲れる。同類相食むというやつだ」

ぴっと指を二本立てて、

「俺の要求はたった二つだけ。ひとつは、俺に式神を操るすべを教えてくれること。ちょっと手綱を握れるようになっておかないと斬られちゃうかもしれないんでな。そしてもうひとつは、あんたがこれからも競神で勝ち続けること――」

「――星彦には魂貨がいる。それを稼ぐために、あたしは勝つ。たとえ決して負けないと知っていても。でも、どうして?」

「なに、心配するな。悪い話じゃない。ひょっとするとあんたが門倉に手を下せるかもって話さ。――俺はやつと次に勝負するとき、競神の当てっ子をしようと持ちかける。あんたが出るレースでだ。俺はあんたに賭ける。それで終わりだ、やつは消える」

「門倉を――あたしが」

「ああ、あんたが」

志馬は稲妻煙草を一本取り出して、ジッポで火を点けて深々と吸った。紫煙の代わりに紫電がぱちぱちと弾けた。

「お互い、やつを越えなきゃ前へ進めないらしい。あんたは因縁の始末、俺は新しい人生の始まりのために、どうしてもやつにいてもらっちゃ困るんだな。可哀想だが――いや、そうでもないか? 誰にも救ってもらえないなら、てめえで道を切り拓くだけのこと――たとえ下衆以下の獣道でも、夢のためなら――俺と相乗り、してみる?」

詩織は透明なまなざしで名前も知らない鬼を見つめた。

「ひとつ、条件があるわ」

「なんなりと仰せになってくれ」

おどける志馬に、詩織は吐き捨てるように言葉をぶつけた。

「その道化ぶった話ぶりはやめて。殺したくなる」

「そいつは失敬。ま、仲良くやろうぜ、兄妹」

詩織は実に嫌そうな顔をして、落ちていたロシア帽をかぶり直した。

(つづく)