ゐら<ゑ☆レま〃レヽω

T=〃レヽレヽちゎ

あとほんの少し、勇気があれば。

言葉にすればそれは本当に容易いことのようで。

あの頃の僕も、そして今の僕も、ただその一点に関しては全く変わらず、いつまで経っても臆病なのだった。

何処までも高く。

雲の上に神がいるというのなら、恐らくその棲家は大変に狭くなっているだろう。

それほどまでに蒼く蒼く涼やかに澄み切った初秋の空。

葉が紅に染まり始め、しかし落葉するほど季節は進んでいない。

微かな寂しさが大気に溶け込み薄く引き伸ばされたような、秋特有の爽やかな冷気が頬を撫で滑る。

小学生だろう、小さな可愛らしいカップルがベンチに腰掛け、拙いながらも溢れる純粋を慈しむように愛を語らっている。

その光景はまるで一枚の絵画のような―――降り注ぐ白い光に照らされて目映く輝いていた。

巳貴は思わず眼を細める。

日曜の午後。近所の公園は、その規模と知名度もあって、それなりに賑わっていた。

特に目的があるわけでもなく、気の向くまま出鱈目に散策する。

それは反芻だった。

一年前の夏。あの出来事を、あの出会いを、もう掛けられるはずの無い声をただひたすらに待っているのだった。

眼に映るもの全てが瑞々しく見えたあの季節。

夢のように短く目まぐるしかった16歳の夏は、それこそ本物の夢以上にあっさりと、僅かな余韻も残さず過ぎ去った。

正午が近くなるにつれ、急激に気温が上昇していた。

テレビの天気予報が真夏日を告げ、灼かれたアスファルトが大気を揺らす。

夏休みに入って一週間が過ぎた。部活動に所属していない巳貴は、高2の夏を無気力に自堕落に消費している。

エアコンの壊れた自室で課題のレポート作成を試みるが、拷問のような熱気にさらされて一向に進まない。

早々に部屋での作業を諦めると、鞄に必要な筆記用具を詰め込み、外出着に着替える。

この時期、学生のメッカと化している市立図書館。その自習室を借りるために片道15分の道のりを行く。

免許も無く、自転車も折悪しく駅前で盗まれたまま音沙汰なしなので、当然徒歩だ。

ハンドタオルでこまめに汗を拭いながら、巳貴は巧みに日陰を選んで歩く。

こういうとき、日傘があれば、と思う。しかし巳貴にとって「日傘」というアイテムは女性特有のもので、男の自分には似合わないと日々嘆息していた。

ふぅふぅと、少々息を切らせながらも市立図書館に辿りつく。

自動ドアをくぐり抜けた途端、いいようの無い、ひんやりとした空気が巳貴を包み込む。

呼応するように一気に汗が汗腺へ引っ込む感覚が、巳貴は好きだった。

一階の一般書架棚を縫うように抜け、建物のちょうど中央に位置する階段を上り、二階へ。

二階は辞書や図鑑などの資料本専用書架と、学生のために用意されたとしか思えない読書室がある。

個々に仕切りのなされた机が並ぶその空間は、受験や日々の課題に追われる学生が占拠しており、「読書」をしている者など一人としていないのだった。

通称「自習室」。それはこの上なく、その一室に似合った呼称であった。

一歩自習室に踏み入ったところで、巳貴は溜息をついた。

ある程度予想はしていたが、見事に席が全て埋まっている。

暑い時間帯をやり過ごすため、電気代を気にせず涼しい空間が提供されるこの人気スポットは、いつでも満員なのだ。

このまま待ったところで、当分は空きそうに無い。

静かに落ち着いて作業が出来る自習室は惜しいが、どうしようもなかった。

仕方なく巳貴は目標を変更する。

図書館との間に公園を挟んだ大通り。その並びに全国チェーンのファミレスがあった。

正午という時間のため多少は混んでいるかもしれないが、一応住宅街の平日だ。座れないということは無いだろう。

ちょうど昼食を摂っていなかったので、一緒に済ませてしまえばいい。後は注意されるまで何時間でも居座るつもりだった。

10分もいなかったのだが、身体はしっかり冷えていたらしい。

図書館を出た途端、むせ返るような熱気と共に汗が噴き出す。

小さく舌打ちしてから、再び日陰を選んで歩く。

隣接している公園を抜けた方が早いので、直射日光に多少眩暈を覚えながらも足早に木陰を目指した。

舗装されていない剥き出しの地面に、うっすらと生えた芝生が、アスファルトで固くなった巳貴の足を癒す。

心地よい柔らかな土の感触を楽しみながら、夏の茂りきった青葉の匂いを吸い込んだ。

「あの」

唐突に、後ろから若い女の声がした。

巳貴は気付かないふりをして、木陰を進む。

「すみません」

どうやら自分に言っているようだ。

それを確信してから、巳貴はさも、今気付いたように振り返った。

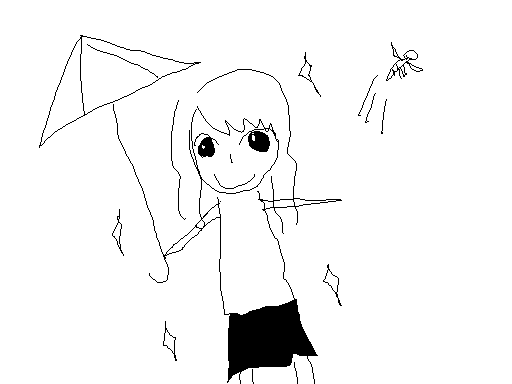

最初に抱いたイメージは白。

明るいベージュのサマーセーターに、薄い紺色をしたレースのミドルスカート。透けるような白い肌。肩まで伸びた濃い目の茶髪に、ゆるくウェーブをかけている。

そして何よりも、差した純白の日傘が、巳貴の眼を奪った。

それら全てが強い日差しを反射して、まるで彼女自身が光を放っているかのように眩しい。

意識せず目を細め、巳貴は「なんですか」と、つまらない返事をした。

しかし彼女は応えず、微かに瞳を揺らしながら巳貴を見ている。

「あの」

不審に思いながら、巳貴は彼女を促した。

「ああ、ごめんなさい」

彼女は空いた左手で前髪を整え、

「虫が付いてますよ。背中」

「え?」

「蜂じゃないかと思うんですけど、それ」

蜂と聞いて、大の虫嫌いである巳貴の顔から血の気が引いた。

「ど、どこですか」

「だから、背中です」

事態を認識して、反射的に巳貴は身体を振った。

その動作はあまりにも大げさで、水をかぶった犬が身震いするような、なんとも滑稽な様であった。

彼女の言った通り、巳貴の背後から羽音と共に大きな蜂が飛び立った。

思わず身構える巳貴を無視するように、蜂は蛇行しながら茂みの向こうへ消える。

その行方を見送ってから、巳貴はこの危機を救ってくれた女性に向き直った。

「どうも、ありがとうございます」

「いえ。そんな」

にこにこ、という表現が良く似合う、可愛らしい笑顔で彼女は言った。大したことじゃないですよ、と。

あらためて、巳貴は彼女を見た。

着ている服はどこにでもある、普通の量販店で揃えたと思しき安っぽい生地。足元のミュールも量産品であることが一目でわかる。

しかしなぜか彼女には「令嬢」とでもいうべき雰囲気があった。

それが何に由来するのか―――華やかな顔立ちか、差した日傘か、はっきりとは分からないが。

日焼けという単語とは無縁な、何処までも白い彼女の肌。左目の目元に一点染み出た小さなほくろが、その美しい顔に、陰りとある種の色気を付加している。

どこかで見た顔だ、と巳貴は気付いた。

昔、巳貴がとても大切に想っていた人。彼女から受ける印象が、記憶の中の微笑みに恐ろしく似ている。

「つかぬ事をお伺いしますが」

思わず巳貴はそう口走っていた。

しまった。直後に後悔したがもう遅い。

あの、と一拍置いてから、

「どこかでお会いしましたっけ」

彼女は不意に、視線を落とした。照れたような、がっかりしたような、奇妙な反応だった。

訝しく思いながらも、巳貴は慌てて取り繕う。

「ごめんなさい。気のせいだったみたいです」

「・・・巳貴くんでしょ」

突然、彼女は巳貴の名を口にした。

驚きのあまり、巳貴は半歩、後ずさりする。

「覚えてない?私のこと」

顔をあげ、彼女は巳貴の顔を覗き込む。その遠慮の無い視線には、確かに見覚えがあった。

「とてもよく似た人を知っています。でもその人は、もう何年も前に引っ越していて」

「うん」

「その頃の僕にとっては、途方も無く遠いところに行ってしまって」

「そうね」

「・・・信じられない」

彼女は巳貴を見つめたまま、「帰ってきたの」と呟いた。

「本当に、あなたは」

そうだよ。そう言って彼女は、巳貴の右胸に左手を置く。

「―――『ミキって、女の子みたいな名前だね』―――」

その台詞は、幼少の頃のあやふやな記憶の中で唯一、巳貴がはっきりと憶えている会話だった。

やはり、この公園だった。そこで彼女は巳貴に話しかけ、そして巳貴も彼女に応じた。その後のことは覚えていない。

極々簡単な彼女とのやり取り。それだけがとにかく鮮明に脳裏に焼きつき、10年ほど経った今でも褪せることなく思い出せる。

真夏の熱気が何処かへ消え去り、その気化熱で全身が凍えたようだった。

鳥肌が身体の中まで立ったような。気を抜けばその場で倒れてしまいそうな。形容しがたい感覚に襲われ、巳貴は再び眩暈を覚えた。

「梢さん」

彼女の名を呼んだ。

かつて幾度と無く、心の中で反芻した名前だった。

「良かった」

憶えていてくれたんだ。

梢は笑い、巳貴は呆気にとられ、蝉がどこかで鳴いている。