オピオイドの繭

三章「スティル・ビー・シンギング・オン」

『続いてのニュースです。今この世界では、繭化による被害がおびただしい勢いで広がっています。繭化の原因や予防方法につきましては専門家が総力を上げて調査しされているそうですが、今だ決定的な要因というものは見つかっておりません。全世界を蝕んでいる繭化。一刻も早く防がなければなりません。さて、続きましては今週の……』

狂っているとは思わないか。

武藤は独り言か、語りかけているのか分からない大きさの声で、そう言った。

「狂っているって、何が?」

訊き返す明穂に、武藤はインスタントラジオのイヤホンを付けたまま微笑む。

「質問に質問で返すのはタブーだよ、明穂」

「君の質問に主語がないのもタブーだと思うけど」

「違いない。僕が言いたいのは『未だに誰も繭化の原因を突き止められていないなんて甚だ可笑しい』という事だ」

ラジオをポケットに仕舞いながら、武藤は空を見上げる。

「僕みたいな一介のクソガキでも繭化の原因は何となく掴めているというのに、彼らにはそれが分かっていない。彼らはきっと僕よりも博学才穎、頭でっかちな人ばかりだ。繭化に科学的根拠があるとするならば、とっくに原因が分かってもいい頃だ」

「にも関わらず、そいつらはまだ繭化の原因が分かっていない」

「そういうこと。狂っていると思わないかい。彼らまだ、繭化に常識的な根拠があると思い込んでいるんだ」

「私も良く分かっていないから、偉ぶって言えたことじゃないけれど」明穂は、んー、と伸びをする。「いつまでも常識に囚われているようじゃ、繭化に抗うことなんて出来ないでしょうね」

「ああ。彼らはもっと早く理解するべきなんだ」

武藤は言う。

「繭化というのは人知の範疇を容易に超える、超常現象だってことに」

『それでは最後に今週のCD売り上げランキングです――――』

ラジオ越しに耳に流れてくるのは、繭化のこととヒットチャートと、戦争と天気予報と、連続殺人と誰かの不倫と、凋落と深夜の生放送。変わってしまったことも確かに増えたが、変わらないものもどこかにあった。

だから武藤は、ラジオを聴き続けた。

狂ってしまわないように、聴き続けた。

聞き覚えのある陳腐なヒットソングを、誰かの声を、明日の天気を。

○

原付という貴重な移動手段を失った二人は、夜半に一本道の続く荒野を歩いていた。

動かない原付を武藤が押して、その横に明穂が並び立って。

車二台がすれ違えるかどうかといった広さの道以外は、全てが朽ち果てている。地図が確かなら、ここも元々は何かしらの名前がついた街だったはずだが、その面影はどこにもない。鉄筋コンクリートのビルも、人も動物も、きっと全てが繭化に陥って、真っ白な蛾となって消え去ってしまったのだ。この道路だけは武藤たちのように通る人間がいるからなのか、今もその原形を留めている。だがそれも、端の方から少しずつ、白く染まり始めていた。

もう夜も深い。いつもならばこの時間には二人共眠りに落ちている頃だ。

だが、武藤と明穂はアスファルトの上を、月明かりだけを頼りに歩いていた。

「特別な移動手段を持たないナオキが、どうやってあの公園まで来たのか疑問に思っていたんだ」

原付の汚れを払いながら、武藤が言う。

「妹さんの車椅子を何日もかけて運ぶなんて真似を出来るはずがない。だけどナオキは、街から逃げてきたと言っていた。それはきっとだいぶ昔の話というわけでもないだろう。つまりは、こういうことだ」

二人の目の前に見えているのは、明かりがぽつぽつと灯っている、小さな街。

「あの公園と彼らが逃げた街は、さほど距離がないんだよ」

「ま、不幸中の幸いって所ね」

街というより村という名前のほうが似合いそうなほど、本当に小さな街だった。

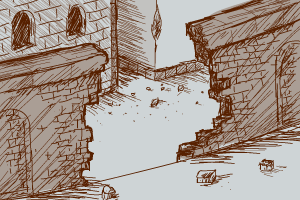

街は煉瓦造りの壁によって、城を守るがごとく環状に囲まれている様に見える。その壁の一部にただ崩しただけと思われる入口があって、そこからは中の様子が窺えた。同じく煉瓦で作られたと見える民家が点在していて、その奥に聳え立つ大きな時計台は、辺りが暗闇に隠されていてもはっきりと視認できた。

「不思議なもんだ、ここまで綺麗に街が残っているなんて」

武藤は城壁に触れながら呟く。繭化に襲われるのは、街のような無機質なものでも関係ない。条件さえ満たしてしまえば煉瓦だって繭化に罹る。だから二人の通ってきた道は、道以外には一本の木すらもなかった。

だがこの街はどうしたことか、ほとんど全てのものが色素を失わずに居る。武藤理論を正しいとするならば、この街はまだ、“誰かに必要とされている”ということになる。

つまりこの街には、繭化に抗っている生存者が居る可能性が高い。武藤の胸は高鳴った。

「ねえ武藤、ちょっといい?」

ふと、明穂が耳に後ろに手を添えて、武藤を見る。

ん、と相槌を打ちながら、武藤もそれを真似る。明穂がこうした時は、同じようにしろという合図だ。一体どうしたんだと武藤は疑問に思ったが、少しだけ聴覚を集中させるとそれはすぐに感じ取れた。

「何か、聞こえない?」

「……聞こえるよ。すっごく小さいけれど、音が聞こえる」

街に少し足を踏み入れたところで、二人は足を止めた。

別に、音が聞こえる程度ならおかしなことじゃない。生き延びている鳥が啼いたり、生命維持活動をしている人の、生活音が聞こえたりもするだろう。別段珍しいことではないのだ。

明穂もそういうことがあるのを、きっと知っている。

その明穂がわざわざ聞き耳を立てるたので、武藤は何事かと耳を澄ましたのだ。

聞こえたのは、二人が今まで聞いてきた音とは、少し違っていた。

「唄と、ギターの音――――」

鼓膜を響かせたのは、弦を弾く音と、凛とした歌声。

人の気配がしない静かな街で聞こえてきたのは、誰かの歌う唄。

思わず歩みを止めてしまうほど、美しいと思える唄だった。歪みのない透き通った歌声が、心地良いギターの旋律とともに透明な風となって、二人の周りにも流れ込んでくる。どうやら街の中でのみ響き渡っているようで、城壁の中に入り込んだ途端、並び立つその音ははっきりと、明朗に耳を打った。

隣に立つ明穂はいつの間にか腕をおろして、その音に聞き入っているようだった。

武藤はというと、同じく腕を降ろしていたが、その目は明穂とはおそらく違うものを見ていた。

月光に照らされた、街の中心部。

周囲の建物よりやや大きな時計台に、誰かが月を背にして、腰掛けていた。

音楽はそこから、流れ出しているようだった。

狂っているとは思わないか。

武藤は独り言か、語りかけているのか分からない大きさの声で、そう言った。

「狂っているって、何が?」

訊き返す明穂に、武藤はインスタントラジオのイヤホンを付けたまま微笑む。

「質問に質問で返すのはタブーだよ、明穂」

「君の質問に主語がないのもタブーだと思うけど」

「違いない。僕が言いたいのは『未だに誰も繭化の原因を突き止められていないなんて甚だ可笑しい』という事だ」

ラジオをポケットに仕舞いながら、武藤は空を見上げる。

「僕みたいな一介のクソガキでも繭化の原因は何となく掴めているというのに、彼らにはそれが分かっていない。彼らはきっと僕よりも博学才穎、頭でっかちな人ばかりだ。繭化に科学的根拠があるとするならば、とっくに原因が分かってもいい頃だ」

「にも関わらず、そいつらはまだ繭化の原因が分かっていない」

「そういうこと。狂っていると思わないかい。彼らまだ、繭化に常識的な根拠があると思い込んでいるんだ」

「私も良く分かっていないから、偉ぶって言えたことじゃないけれど」明穂は、んー、と伸びをする。「いつまでも常識に囚われているようじゃ、繭化に抗うことなんて出来ないでしょうね」

「ああ。彼らはもっと早く理解するべきなんだ」

武藤は言う。

「繭化というのは人知の範疇を容易に超える、超常現象だってことに」

『それでは最後に今週のCD売り上げランキングです――――』

ラジオ越しに耳に流れてくるのは、繭化のこととヒットチャートと、戦争と天気予報と、連続殺人と誰かの不倫と、凋落と深夜の生放送。変わってしまったことも確かに増えたが、変わらないものもどこかにあった。

だから武藤は、ラジオを聴き続けた。

狂ってしまわないように、聴き続けた。

聞き覚えのある陳腐なヒットソングを、誰かの声を、明日の天気を。

○

原付という貴重な移動手段を失った二人は、夜半に一本道の続く荒野を歩いていた。

動かない原付を武藤が押して、その横に明穂が並び立って。

車二台がすれ違えるかどうかといった広さの道以外は、全てが朽ち果てている。地図が確かなら、ここも元々は何かしらの名前がついた街だったはずだが、その面影はどこにもない。鉄筋コンクリートのビルも、人も動物も、きっと全てが繭化に陥って、真っ白な蛾となって消え去ってしまったのだ。この道路だけは武藤たちのように通る人間がいるからなのか、今もその原形を留めている。だがそれも、端の方から少しずつ、白く染まり始めていた。

もう夜も深い。いつもならばこの時間には二人共眠りに落ちている頃だ。

だが、武藤と明穂はアスファルトの上を、月明かりだけを頼りに歩いていた。

「特別な移動手段を持たないナオキが、どうやってあの公園まで来たのか疑問に思っていたんだ」

原付の汚れを払いながら、武藤が言う。

「妹さんの車椅子を何日もかけて運ぶなんて真似を出来るはずがない。だけどナオキは、街から逃げてきたと言っていた。それはきっとだいぶ昔の話というわけでもないだろう。つまりは、こういうことだ」

二人の目の前に見えているのは、明かりがぽつぽつと灯っている、小さな街。

「あの公園と彼らが逃げた街は、さほど距離がないんだよ」

「ま、不幸中の幸いって所ね」

街というより村という名前のほうが似合いそうなほど、本当に小さな街だった。

街は煉瓦造りの壁によって、城を守るがごとく環状に囲まれている様に見える。その壁の一部にただ崩しただけと思われる入口があって、そこからは中の様子が窺えた。同じく煉瓦で作られたと見える民家が点在していて、その奥に聳え立つ大きな時計台は、辺りが暗闇に隠されていてもはっきりと視認できた。

「不思議なもんだ、ここまで綺麗に街が残っているなんて」

武藤は城壁に触れながら呟く。繭化に襲われるのは、街のような無機質なものでも関係ない。条件さえ満たしてしまえば煉瓦だって繭化に罹る。だから二人の通ってきた道は、道以外には一本の木すらもなかった。

だがこの街はどうしたことか、ほとんど全てのものが色素を失わずに居る。武藤理論を正しいとするならば、この街はまだ、“誰かに必要とされている”ということになる。

つまりこの街には、繭化に抗っている生存者が居る可能性が高い。武藤の胸は高鳴った。

「ねえ武藤、ちょっといい?」

ふと、明穂が耳に後ろに手を添えて、武藤を見る。

ん、と相槌を打ちながら、武藤もそれを真似る。明穂がこうした時は、同じようにしろという合図だ。一体どうしたんだと武藤は疑問に思ったが、少しだけ聴覚を集中させるとそれはすぐに感じ取れた。

「何か、聞こえない?」

「……聞こえるよ。すっごく小さいけれど、音が聞こえる」

街に少し足を踏み入れたところで、二人は足を止めた。

別に、音が聞こえる程度ならおかしなことじゃない。生き延びている鳥が啼いたり、生命維持活動をしている人の、生活音が聞こえたりもするだろう。別段珍しいことではないのだ。

明穂もそういうことがあるのを、きっと知っている。

その明穂がわざわざ聞き耳を立てるたので、武藤は何事かと耳を澄ましたのだ。

聞こえたのは、二人が今まで聞いてきた音とは、少し違っていた。

「唄と、ギターの音――――」

鼓膜を響かせたのは、弦を弾く音と、凛とした歌声。

人の気配がしない静かな街で聞こえてきたのは、誰かの歌う唄。

思わず歩みを止めてしまうほど、美しいと思える唄だった。歪みのない透き通った歌声が、心地良いギターの旋律とともに透明な風となって、二人の周りにも流れ込んでくる。どうやら街の中でのみ響き渡っているようで、城壁の中に入り込んだ途端、並び立つその音ははっきりと、明朗に耳を打った。

隣に立つ明穂はいつの間にか腕をおろして、その音に聞き入っているようだった。

武藤はというと、同じく腕を降ろしていたが、その目は明穂とはおそらく違うものを見ていた。

月光に照らされた、街の中心部。

周囲の建物よりやや大きな時計台に、誰かが月を背にして、腰掛けていた。

音楽はそこから、流れ出しているようだった。

街というより、集落と呼んだ方が良さそうな廃墟だった。

煉瓦造りの家々はどれも部分的に壁が崩れていて、家の中身が顔を覗かせている。碁盤目状に並ぶ建造物たちの中央には開けた空間があり、更にその真ん中には大きな時計台が建てられている。中世ヨーロッパを思わせる大きな時計台で、ギリシャ数字の並ぶ数字盤の針は動きを止めていたが、繭化している様子は見られなかった。

それは、時計台だけに限らない。

人の気配がない家も、長年使われていないポストも、錆びついたガス灯も、黒塗りのベンチも。

街にある何もかもが、本来持っている色素を失っていなかった。

武藤の脳裏に、疑問がよぎる。

(あの唄い人以外には誰も居ないように見えるけど、繭化は全く進んでいない……?)

なぜだ、と考える。おそらくここは、公園に住んでいたナオキ達兄妹の住んでいた街に違いない。しかしそうであるならば、彼らの言っていた通り壊滅状態になっていなければ説明がつかなかった。

確かに街は一種の壊滅状態だ。住民と呼べる人々はおらず、住居もかなりの部分が崩れ落ちてしまっていて、生活圏としての形を成してはいない。ここで普通の生活をおくれと言われてもきっと挫折してしまうだろう。

しかし街は、住んでいる人間だけを切り取ってしまったかのように、今もまだ『街』として生き続けている。

「不思議な街ね。誰も住んでない建物がこうして無事に残ってるなんて」

「うん、こんな症例は今までに見たことがない」

武藤は手ごろな場所に原付を停める。

建物や施設に何も手を施さなくても街が繭化しないということは、この街には恐らく、街が滅びないための方法が隠されている。何が起因しているのかは知れないが、その秘密を握っているのが時計台の唄人であることに間違いはなさそうだった。

「ともかく、彼に話を聞いてみよう」

武藤がそう呟いて、ふっと時計台の方を見上げた時。

街に鳴り響いていた歌声と演奏が、不意に消えた。

「やあ、お客様かな?」

音の風が止んだ代わりに、透き通った声が投げかけられる。

見上げた先に座っているギターを抱えた唄人は、歌う時そのままのクリアな声で、恐らくは武藤たちに話しかけていた。指先の演奏はまだ続いているが、口元は歌う代わりに、武藤たちに向けた言葉を吐き出す。

「ここは人々から見放された街。呼び鈴を押しても誰も出てこない、命に欠けた街。繁栄も衰退もしない、ボクの愛しい生まれ故郷。ボクが主で、君たちはお客様。どうか一曲、聴いて行っておくれ」

ぽろろん、と唄人はギターを弱く鳴らす。

「故郷? 貴方は、この街で生まれ育った人なんですか?」

「ボクはかつて流浪の旅人」

指板をピシャリと叩いて演奏を止めると、その唄人は。

高さ十数メートルはあるかという時計台から、一瞬の躊躇もなく飛び降りた。

「ちょっ、待っ……!」

それに気付いた武藤は、慌てて時計台の下に駆け寄ったが。

垂直落下した唄人は、猫がそうするように、事も無げに地面に降り立った。

武藤は思わず、足を止める。

「今は歩くのを辞めた、名も無き唄人だ」

唄人――背格好からして恐らく男――は、ギターを背負ったまま微笑んだ。

「この街で時を止め続けているボクに、君たちは何か、用があって?」

笑顔を浮かべる男に、立ち止まった武藤は若干鼻白む。

理解が追いつかない。なぜこの男は、あの高さから飛び降りて平然としていられるのか。

身のこなしが軽いからという程度の理由では片付けられない。普通の人間なら大怪我をしているところだ。だというのに目の前に立っている男は、それが当たり前とでも言うようにごく自然に飛び降りた。

「……僕たちは、旅の途中で、ここを通りかかっただけです」

疑問に思いながら、質問に応じる武藤。

「僕の名前は武藤、後ろに立ってる少女は明穂といいます。貴方の名前は?」

「名前。うーん、そうか名前かあ」

神妙な面持ちの武藤に対し、男は指を顎に当て、さも愉しげに考える。

「名前なんてものは遥か昔に捨ててしまったからねえ。思い出そうとしても思い出せないよ」

「遥か昔。その、昔っていうのは、三年よりも前のことですか?」

「当然さ。三年なんかよりもずうっと昔、僕がまだ小さな子供だった頃の話だ」

それならば繭化で名前を失ったというわけではないのか、と武藤は半信半疑考える。

「貴方はいつから、この街で歌を唄っているんですか?」

「それも覚えてないね。赤ん坊がいつから歩けたのか覚えてないのと同じで、僕も自分がどの瞬間から歌い始めたのかさっぱり分からないよ」

「記憶はあるにはあるけど、思い出せないってこと?」

「つまり、そういうことになるね」

明穂の問いかけに笑いながら答える、唄人。彼が嘘を付いているようには見えなかった。

だが、本当のことを言っているとも思えなかった。

「名前がないと、話すのにも一苦労ですね」

「そうでもないよ。名前なんてつけようと思えばいくらでも付けられる」

男は銀色の髪をくしゃりと弄りながら言う。

「呼び名が必要なら、創ってしまえばいいのさ。ボクの場合歌うことが好きだから『カジン』と呼んでくれても構わないし、こんな髪の毛をしているから『ギン』と呼んでくれてもいい」

「『ギタリスト』とか、『ウタ』とかでも良いということですね」

「お、良いセンスしてるね、武藤くん。よし、今日からボクの名前は『ウタ』だ」

愉しげに、嬉しげに。

男は脳天気な笑みを崩さない。

「ボクの名前はウタ。ここでひとつ休んでいくのなら、ボクは歓迎するよ」

風が、ざわざわと吹き始める。

煉瓦造りの家々はどれも部分的に壁が崩れていて、家の中身が顔を覗かせている。碁盤目状に並ぶ建造物たちの中央には開けた空間があり、更にその真ん中には大きな時計台が建てられている。中世ヨーロッパを思わせる大きな時計台で、ギリシャ数字の並ぶ数字盤の針は動きを止めていたが、繭化している様子は見られなかった。

それは、時計台だけに限らない。

人の気配がない家も、長年使われていないポストも、錆びついたガス灯も、黒塗りのベンチも。

街にある何もかもが、本来持っている色素を失っていなかった。

武藤の脳裏に、疑問がよぎる。

(あの唄い人以外には誰も居ないように見えるけど、繭化は全く進んでいない……?)

なぜだ、と考える。おそらくここは、公園に住んでいたナオキ達兄妹の住んでいた街に違いない。しかしそうであるならば、彼らの言っていた通り壊滅状態になっていなければ説明がつかなかった。

確かに街は一種の壊滅状態だ。住民と呼べる人々はおらず、住居もかなりの部分が崩れ落ちてしまっていて、生活圏としての形を成してはいない。ここで普通の生活をおくれと言われてもきっと挫折してしまうだろう。

しかし街は、住んでいる人間だけを切り取ってしまったかのように、今もまだ『街』として生き続けている。

「不思議な街ね。誰も住んでない建物がこうして無事に残ってるなんて」

「うん、こんな症例は今までに見たことがない」

武藤は手ごろな場所に原付を停める。

建物や施設に何も手を施さなくても街が繭化しないということは、この街には恐らく、街が滅びないための方法が隠されている。何が起因しているのかは知れないが、その秘密を握っているのが時計台の唄人であることに間違いはなさそうだった。

「ともかく、彼に話を聞いてみよう」

武藤がそう呟いて、ふっと時計台の方を見上げた時。

街に鳴り響いていた歌声と演奏が、不意に消えた。

「やあ、お客様かな?」

音の風が止んだ代わりに、透き通った声が投げかけられる。

見上げた先に座っているギターを抱えた唄人は、歌う時そのままのクリアな声で、恐らくは武藤たちに話しかけていた。指先の演奏はまだ続いているが、口元は歌う代わりに、武藤たちに向けた言葉を吐き出す。

「ここは人々から見放された街。呼び鈴を押しても誰も出てこない、命に欠けた街。繁栄も衰退もしない、ボクの愛しい生まれ故郷。ボクが主で、君たちはお客様。どうか一曲、聴いて行っておくれ」

ぽろろん、と唄人はギターを弱く鳴らす。

「故郷? 貴方は、この街で生まれ育った人なんですか?」

「ボクはかつて流浪の旅人」

指板をピシャリと叩いて演奏を止めると、その唄人は。

高さ十数メートルはあるかという時計台から、一瞬の躊躇もなく飛び降りた。

「ちょっ、待っ……!」

それに気付いた武藤は、慌てて時計台の下に駆け寄ったが。

垂直落下した唄人は、猫がそうするように、事も無げに地面に降り立った。

武藤は思わず、足を止める。

「今は歩くのを辞めた、名も無き唄人だ」

唄人――背格好からして恐らく男――は、ギターを背負ったまま微笑んだ。

「この街で時を止め続けているボクに、君たちは何か、用があって?」

笑顔を浮かべる男に、立ち止まった武藤は若干鼻白む。

理解が追いつかない。なぜこの男は、あの高さから飛び降りて平然としていられるのか。

身のこなしが軽いからという程度の理由では片付けられない。普通の人間なら大怪我をしているところだ。だというのに目の前に立っている男は、それが当たり前とでも言うようにごく自然に飛び降りた。

「……僕たちは、旅の途中で、ここを通りかかっただけです」

疑問に思いながら、質問に応じる武藤。

「僕の名前は武藤、後ろに立ってる少女は明穂といいます。貴方の名前は?」

「名前。うーん、そうか名前かあ」

神妙な面持ちの武藤に対し、男は指を顎に当て、さも愉しげに考える。

「名前なんてものは遥か昔に捨ててしまったからねえ。思い出そうとしても思い出せないよ」

「遥か昔。その、昔っていうのは、三年よりも前のことですか?」

「当然さ。三年なんかよりもずうっと昔、僕がまだ小さな子供だった頃の話だ」

それならば繭化で名前を失ったというわけではないのか、と武藤は半信半疑考える。

「貴方はいつから、この街で歌を唄っているんですか?」

「それも覚えてないね。赤ん坊がいつから歩けたのか覚えてないのと同じで、僕も自分がどの瞬間から歌い始めたのかさっぱり分からないよ」

「記憶はあるにはあるけど、思い出せないってこと?」

「つまり、そういうことになるね」

明穂の問いかけに笑いながら答える、唄人。彼が嘘を付いているようには見えなかった。

だが、本当のことを言っているとも思えなかった。

「名前がないと、話すのにも一苦労ですね」

「そうでもないよ。名前なんてつけようと思えばいくらでも付けられる」

男は銀色の髪をくしゃりと弄りながら言う。

「呼び名が必要なら、創ってしまえばいいのさ。ボクの場合歌うことが好きだから『カジン』と呼んでくれても構わないし、こんな髪の毛をしているから『ギン』と呼んでくれてもいい」

「『ギタリスト』とか、『ウタ』とかでも良いということですね」

「お、良いセンスしてるね、武藤くん。よし、今日からボクの名前は『ウタ』だ」

愉しげに、嬉しげに。

男は脳天気な笑みを崩さない。

「ボクの名前はウタ。ここでひとつ休んでいくのなら、ボクは歓迎するよ」

風が、ざわざわと吹き始める。

○

鮮やかに息づいている、廃墟の街の片隅。

赤煉瓦で建てられた倉庫の中に、二人は居た。

「……明穂。それはいくらなんでも詰め込み過ぎじゃないかな」

「なーに言ってんの武藤」

暗がりの中、明穂はリュックにこれでもかというほど缶詰を蓄えながら微笑む。

「私たちは生きるために旅をしているのよ。そのために食料は不可欠でしょうが。それに、ウタも食料品は自由に取っていい、って言ってたでしょ?」

「うん、まあ、そりゃそうなんだけど」

「だったら、形振り構っている場合じゃないわ」

両手に持った缶詰を交互に見て選別し、また一つリュックに入れる。

「貪欲に生きることが大事。他でもない武藤が言っていた事よ」

「ああ……」

肯定も否定もせず、武藤は生返事で答える。

『僕はただここで歌い続けているだけ。それ以外には何もしてないよ』

彼――ウタの言うことが気になっていたのだ。

あの後武藤は明穂が休憩している間、ウタにこの街のことについて質問を繰り返していた。

なぜこの街は繭化が進んでいないのか。なぜこの街にはウタ以外誰もいないのか。もしかして繭化に対抗する方法を知っているのか。ウタが温厚で、話の通じる相手だと判断した瞬間、武藤の、詰問にも近い疑問の嵐がウタに襲いかかった。

だがウタは全く動じず、色んな言葉を並べながら、決まって最後にこう付け加えた。

『僕はただここで歌い続けているだけ。それ以外には何もしてないよ』

間違いなく、『武藤理論の破綻』だった。

「……納得、いかないんだよなあ」

明穂と距離を置き、星空を見上げながら呟く。

ただ歌を歌っているだけで、繭化が防げる。そんな話は当然聞いたことがなかった。武藤のいた街にも弾き語りをする人はちらほらといたが、その誰もが繭となったのを武藤は見てきた。だからウタの行動だけで繭化が防げるとは思えなかった。

武藤が繭化した者たちを見届け、<葬儀師>として生きてきた結果の理論。

それが真っ向から否定されるとなると、武藤はやりきれない思いになった。

自分の考えが間違っていたとすれば、今まで出会った人々には間違った理論を、繭化への対策を伝えていたという事になる。それはつまり武藤の旅の目的が達成できていないことを表していて、武藤は「旅を辞めようか」とも考えた。

繭化への抗い方を教え、繭化を防ぐ。大義名分ではない。それが武藤が旅をする理由なのだ。

それが適わないのであれば、旅をする目的などどこにもない。

あーあと溜め息を吐き、武藤は煉瓦の壁を背に地面に座る。ひんやりとした感触が服越しに伝わる。

「珍しくショボくれてるわね、武藤」

どうしようもなく絶望して、やる気をなくして寝っ転がる。

偶にそんな状態に陥る武藤を堰き止めるのが、明穂の役目だった。

「ショボくれるもシャバくれるもないよ。今の今まで正しいと思ってたことが、あのウタによって全否定されたんだ。自暴自棄にならないほうがおかしい」

「ふーん、そんなもんなの」

明穂みたいな能天気ガールじゃ分からないよ、と武藤は声にせず独りごちる。

「でもまあ、全てが間違っているってわけではなさそうだけどね」

武藤の隣に座りながら、少し優しげな声で言う。

「ガレージであった彼は少なくとも理論通りだったし、ナオキとその妹さんもそうだった。だからウタみたいな例外もいるだけって話で、君の理論の大筋は間違ってないんじゃないかな、って私は思うよ。何となくだけど」

「珍しいね。明穂がそんな風に言うなんて」

「どういう意味よ、それ」

「いやあ、だって明穂と言えば鉄拳で分からせる、って感じだったからなあ」

ああ、こんな事を言うから明穂の鉄拳制裁を喰らうんだろうな。

武藤はすぐに後悔したが、今日の筋書き はいつもと違っていた。

「うん、そうしてやろうかと思ったけど、なんかね」

明穂はいつもの快活さを思わせない、どこか儚げな声で言う。

「何だか、怒る気分になれないのよ。この街にいると」

「…………」

武藤は押し黙る。吹きすさぶ風が、ひゅう、と鳴いた。

「何て言えばいいのかな。発表会の前とか、そういう時に感じるむずがゆい緊張感あるじゃない? あれに似た感じの、こう、ふわふわした感じの気分がぬいぐるみに詰め込まれた綿みたいに体中を支配している感じ。上手く説明は出来ないけど、身体の中に虫がいるような、神経をくすぐられているような」

体育座りをする明穂の目は、どこか虚ろで。

「言い知れぬ不安感にも似た、不思議な気持ち。武藤は感じない?」

「不安感、か……」

対する武藤は、先程までの虚無感はどこへやら、微かに活きた目をしていた。

この目は、武藤が「推理」をしている時の目だ。

武藤は周囲を見渡す。

いつもの元気がない明穂。缶詰がぎゅうぎゅうに詰め込まれたリュックサック。赤い煉瓦。赤いポスト。空のごみ箱。見当たらない空っぽの缶詰。響き渡る歌声。城壁。明瞭にもかかわらず、その城壁の外からは聞こえなかった歌声。市民のいない街。それでも生きている街。ウタの行動。そもそもの違和感。

武藤の頭の中で、そんな風にせめぎ合うパズルピース。

(待てよ、もしかして……)

それらは、ある一つの仮定をしただけですんなり組み合わさり、結論を生み出した。

思いつくと同時に、立ち上がる武藤。

「明穂」

そして、明穂に向けて言う。

「リュックの中に入れた缶詰、あるだろう? あれは全部置いてってくれ」

「……またいきなり、どうして?」

無垢に首を傾げる明穂。

「答えを聞けば、君はきっと『そんなことはありえない』と笑うだろう。だから何も言わない。何も答えない。ただ、僕の言うことに反抗してくれれば、それを見せることはできる。だけどね、明穂」

空を見る目を細めながら、武藤。

「きっとその光景は、君が何よりも忌み嫌うもののはずだ」

「……!」

俯きがちだった明穂の目が開かれる。

隠し事を暴かれた、子どものように、弱々しく。

「…………もう」

消え入りそうな声で。

「もう、あんなの嫌だよ」

「ああ。だから、今夜だけは僕の言うことを聞いてくれ」

街に沈黙が落ちる。

ウタの声はいつまでも、夜闇に溶けずに響いている。

鮮やかに息づいている、廃墟の街の片隅。

赤煉瓦で建てられた倉庫の中に、二人は居た。

「……明穂。それはいくらなんでも詰め込み過ぎじゃないかな」

「なーに言ってんの武藤」

暗がりの中、明穂はリュックにこれでもかというほど缶詰を蓄えながら微笑む。

「私たちは生きるために旅をしているのよ。そのために食料は不可欠でしょうが。それに、ウタも食料品は自由に取っていい、って言ってたでしょ?」

「うん、まあ、そりゃそうなんだけど」

「だったら、形振り構っている場合じゃないわ」

両手に持った缶詰を交互に見て選別し、また一つリュックに入れる。

「貪欲に生きることが大事。他でもない武藤が言っていた事よ」

「ああ……」

肯定も否定もせず、武藤は生返事で答える。

『僕はただここで歌い続けているだけ。それ以外には何もしてないよ』

彼――ウタの言うことが気になっていたのだ。

あの後武藤は明穂が休憩している間、ウタにこの街のことについて質問を繰り返していた。

なぜこの街は繭化が進んでいないのか。なぜこの街にはウタ以外誰もいないのか。もしかして繭化に対抗する方法を知っているのか。ウタが温厚で、話の通じる相手だと判断した瞬間、武藤の、詰問にも近い疑問の嵐がウタに襲いかかった。

だがウタは全く動じず、色んな言葉を並べながら、決まって最後にこう付け加えた。

『僕はただここで歌い続けているだけ。それ以外には何もしてないよ』

間違いなく、『武藤理論の破綻』だった。

「……納得、いかないんだよなあ」

明穂と距離を置き、星空を見上げながら呟く。

ただ歌を歌っているだけで、繭化が防げる。そんな話は当然聞いたことがなかった。武藤のいた街にも弾き語りをする人はちらほらといたが、その誰もが繭となったのを武藤は見てきた。だからウタの行動だけで繭化が防げるとは思えなかった。

武藤が繭化した者たちを見届け、<葬儀師>として生きてきた結果の理論。

それが真っ向から否定されるとなると、武藤はやりきれない思いになった。

自分の考えが間違っていたとすれば、今まで出会った人々には間違った理論を、繭化への対策を伝えていたという事になる。それはつまり武藤の旅の目的が達成できていないことを表していて、武藤は「旅を辞めようか」とも考えた。

繭化への抗い方を教え、繭化を防ぐ。大義名分ではない。それが武藤が旅をする理由なのだ。

それが適わないのであれば、旅をする目的などどこにもない。

あーあと溜め息を吐き、武藤は煉瓦の壁を背に地面に座る。ひんやりとした感触が服越しに伝わる。

「珍しくショボくれてるわね、武藤」

どうしようもなく絶望して、やる気をなくして寝っ転がる。

偶にそんな状態に陥る武藤を堰き止めるのが、明穂の役目だった。

「ショボくれるもシャバくれるもないよ。今の今まで正しいと思ってたことが、あのウタによって全否定されたんだ。自暴自棄にならないほうがおかしい」

「ふーん、そんなもんなの」

明穂みたいな能天気ガールじゃ分からないよ、と武藤は声にせず独りごちる。

「でもまあ、全てが間違っているってわけではなさそうだけどね」

武藤の隣に座りながら、少し優しげな声で言う。

「ガレージであった彼は少なくとも理論通りだったし、ナオキとその妹さんもそうだった。だからウタみたいな例外もいるだけって話で、君の理論の大筋は間違ってないんじゃないかな、って私は思うよ。何となくだけど」

「珍しいね。明穂がそんな風に言うなんて」

「どういう意味よ、それ」

「いやあ、だって明穂と言えば鉄拳で分からせる、って感じだったからなあ」

ああ、こんな事を言うから明穂の鉄拳制裁を喰らうんだろうな。

武藤はすぐに後悔したが、今日の

「うん、そうしてやろうかと思ったけど、なんかね」

明穂はいつもの快活さを思わせない、どこか儚げな声で言う。

「何だか、怒る気分になれないのよ。この街にいると」

「…………」

武藤は押し黙る。吹きすさぶ風が、ひゅう、と鳴いた。

「何て言えばいいのかな。発表会の前とか、そういう時に感じるむずがゆい緊張感あるじゃない? あれに似た感じの、こう、ふわふわした感じの気分がぬいぐるみに詰め込まれた綿みたいに体中を支配している感じ。上手く説明は出来ないけど、身体の中に虫がいるような、神経をくすぐられているような」

体育座りをする明穂の目は、どこか虚ろで。

「言い知れぬ不安感にも似た、不思議な気持ち。武藤は感じない?」

「不安感、か……」

対する武藤は、先程までの虚無感はどこへやら、微かに活きた目をしていた。

この目は、武藤が「推理」をしている時の目だ。

武藤は周囲を見渡す。

いつもの元気がない明穂。缶詰がぎゅうぎゅうに詰め込まれたリュックサック。赤い煉瓦。赤いポスト。空のごみ箱。見当たらない空っぽの缶詰。響き渡る歌声。城壁。明瞭にもかかわらず、その城壁の外からは聞こえなかった歌声。市民のいない街。それでも生きている街。ウタの行動。そもそもの違和感。

武藤の頭の中で、そんな風にせめぎ合うパズルピース。

(待てよ、もしかして……)

それらは、ある一つの仮定をしただけですんなり組み合わさり、結論を生み出した。

思いつくと同時に、立ち上がる武藤。

「明穂」

そして、明穂に向けて言う。

「リュックの中に入れた缶詰、あるだろう? あれは全部置いてってくれ」

「……またいきなり、どうして?」

無垢に首を傾げる明穂。

「答えを聞けば、君はきっと『そんなことはありえない』と笑うだろう。だから何も言わない。何も答えない。ただ、僕の言うことに反抗してくれれば、それを見せることはできる。だけどね、明穂」

空を見る目を細めながら、武藤。

「きっとその光景は、君が何よりも忌み嫌うもののはずだ」

「……!」

俯きがちだった明穂の目が開かれる。

隠し事を暴かれた、子どものように、弱々しく。

「…………もう」

消え入りそうな声で。

「もう、あんなの嫌だよ」

「ああ。だから、今夜だけは僕の言うことを聞いてくれ」

街に沈黙が落ちる。

ウタの声はいつまでも、夜闇に溶けずに響いている。

武藤は昔から、嘘をつくのが得意だった。

会ったばかりやそれほど親しくない人ならば、一切疑われることなく平然と振る舞うことが出来たし、慣れ親しんだ人でさえ条件が整えば、嘘交じりに会話することも出来る。それは生まれ育った環境が故かもしれないが、とにかく武藤は嘘をつくことに関しては比類なき才があった。昔やっていた葬儀屋の手伝いは、便宜上悲しんでいる振りを装わなければならなかった。だから、ただでさえ得意だった虚構の鎧は、日に日にその硬度を増していった。

武藤の嘘は、世界にとって真実となり得ていたのだ。

それでも武藤は、必要以上に嘘はつかなかった。嘘をつくということは、曲りなりとも相手を騙すことだ。それを心得ていたからこそ、親しい間柄の人間に対しては仮面を取って正直に生きていた。

だから、武藤は誰にも言えない苦しみを抱えていた。

「この世界に、明けない夜はない」

屋根の上に寝る武藤の横に、ウタが腰掛ける。

「朝になれば太陽は昇る。武藤、キミの抱える闇だって、そのうち照らす人が現れるはずさ」

夜は薄闇を纏っている。あと一時間もすれば、太陽の光は世界に戻ってくる。

「明けない夜はない。止まない雨もない。

だけど、ボクはずっと立ち止まっている」

武藤は答えない。

「ボクが何者なのか、ボクは知らない。ボクが何者なのか、キミは知っている。キミが何者なのか、ボクは知らない。キミが何者なのか、武藤自身が知っているかどうかは、ボクには分からない」

「分かっていたら苦労しないね。自分の目では、自分の姿は見えない」

「いかにも。他人の目に映るのは自分だ。相対する人の瞳を見れば、手前の姿は自ずと見えてくる」

ウタは星をつかむように、両手を掲げる。

「誰かの存在なくしちゃ、自分のことなんて分からない。一億円の鏡を覗いてみても、そこでは反転世界のおどけた生き写しが笑っているだけだ。一人じゃ何も分からない。だからボクは自分のことは何も分からない。だから歌うんだ」

ウタは言う。

「自分の歌は自分にも聞こえる。歌っている間はまだ、ボクはボクを見失わずにいられる。この歌こそがボクの存在理由だから、ボクが歌っている間は何も失くならない。この街の沈黙もまた、ボクの歌を欲している。だからボクは歌う。ボクがボクという存在を忘れないために、いつまでも歌い続ける」

「歌い続ける限り、存在は消えない」

「そう。絶対に消えない」

武藤は眉をひそめる。理論としては間違っていないが、いくらなんでも飛躍しすぎだ。

「全く、アンタと話していると頭がおかしくなってしまいそうだ。僕はもう寝る」

「ああ。おやすみ武藤。ボクはまだ、歌っているよ」

勝手にしてくれ、と言い残して武藤は目蓋を閉じる。

○

白々と夜が明け始める頃、武藤は出発の準備を始めていた。

やけに静かな朝だった。街には生活音も、歌もギターも響かない。不意に、弄っていた原付が鳴いた。

「チャーリー、お前もやれば出来るじゃないか! 見直したぞ!」

「…………」

ちょうど起きてきた明穂が寝ぼけ眼で見たのは、原付に向かって語りかけている可哀想な少年の姿。

「おや、おはよう明穂。今日は船出には最高の日だ」

武藤は原付のシートを叩きながらにこやかに笑う。

対して、明穂は引き気味な視線を向けながら。

「武藤。残念だけど病院に行こう」

「ちょっと待ってくれよ明穂。僕は別に頭を打ってオカシくなったわけじゃないよ」

「そうね。頭がイカれてるのは元々だわ」

「……この野郎」

口論では勝てない。それを既に何度も悟っていた武藤は、口を閉じて原付に向き直った。

明穂が、その傍に屈む。

「直ったのね、バイク」

「ああ。何が良い方に働いたかわからないけど、神様はまだ僕らを見捨てていなかったようだ」

「やれやれ、一時期はどうなるかと思ったわ」

実はただの整備不良だったんだよねー、と武藤は続けて言いそうになったが、その後に待ち受けている鉄拳のことを考えると生存本能が何とかそれをとどめた。ここで死ぬわけにはいかないのだ。

「さて、あんまり長居をしていられない。僕たちの旅はまだまだこれからだ」

「それはいいんだけど、目的地はあるの?」

明穂は問う。

まだ旅を始めたての頃、武藤は別段目的地はないと言っていた。旅をするには何かしら目的が要るだろうと考えていた明穂にとって、ただ漫然と原付を走らせるだけの旅は旅とは言えなかった。

「あるさ」

だが武藤もその考えは見透かしていたようで、遠くの地平線を指差す。

「南へ――――南へ向かう。理由はまたおいおい話すよ」

「ふうん。まあ当てがあるのなら構わないけど」

武藤から受け取ったヘルメットを、頭に被る。

二人分の体重がかかる原付のエンジンを、武藤はブルルンと勢い良く掛けた。

「ウタに挨拶は、いいの? 仮にも彼はここの……」

「いいんだ」

後ろを振り向く明穂の言葉を遮って、武藤が言う。

「そのうち、そのうち明穂にも分かる時が来る。彼がここで何をしていて、どういう人だったのか」

「なんですぐに教えてくれないのよ」

「なんでって、そりゃあ」

肩越しに笑顔を向けて。

「僕たちはまだ、旅に生きているからね」

「キミたちが旅を続ける限り、道はきっと途絶えない」

時計台の上で、墓標に腰掛けたウタが笑う。

「ボクが歌い続ける限り、この街が生きているようにね」

「え?」

街を離れ、道路を走る原付。

それを操る武藤の後ろで、明穂は何かを聞きつけたように振り返った。

「武藤、今何か聞こえなかった?」

「さあね。僕は何も耳にしちゃいないけど。ついに明穂も呆けてきたかな?」

おどけた口調で答える。

腰に回されている明穂の腕の力が強くなるのを感じながら、武藤は小声で囁いた。

「サヨナラ、亡国の主」

ブロロロ、と二人を載せた原付は走る。

遠く離れる街の音楽は、消えずに鳴り続けていた。