ミシュガルド冒険譚

微かに燻る戦禍の火種:3

昼間といえども酒場は賑やかだ。種族を問わず様々な者が話に花を咲かせている。

とはいえどもまだ酔いがまわっている者は余りいない。あくまで酒宴は夜がメインということだろう。

まぁ、どちらにせよ自分はお酒飲めないから良いけど、とケーゴは炭酸水を口にした。

口の中でぱちぱちと心地よい刺激が踊る。

同時に彼の脳内では様々な考えが浮かんでは弾ける。

シンチーを赤面させてから一日。今日も来てくれるだろうかと淡い期待を抱いていたが、彼女は来なかった。

怒らせてしまったんだろうか。ケーゴは頭を抱えた。

原因は盗み見か発言か。どちらにせよ取り返しはつかないのだ。

ため息を一つ。

今度はシンチーの角が頭に浮かんだ。

初めてあったときから宝石みたいできれいな角だと思っていた。

しかし、彼女はあまりその角を気に入っていないようだ。会話の中でなんとなくそう察していた。

きっとそれが人間との一線を画すものであるからだとケーゴは考えている。

…種族差別なんて本当にあるのだろうか。何の気なしにそんな疑問を口にしてみる。

現にこの酒場でも誰もが仲良く盛り上がっているではないか。

そもそも看板娘が酔いどれ人魚なのだ。種族の問題があるようには思えない。

それでもおねーさんが拒否するというのなら自分は間違っているということなのだろうか?

「ケーゴ君、何か考え事ですか?」

しかめ面のまま黙り込んだケーゴに男が話しかけた。

「あ、ブルーじゃん」

固い表情にも関わらず普段通りのフランクな物言いのケーゴにブルーと呼ばれた男は苦笑いした。

姿形こそ簡素な服を着た人間の男である。だが、その皮膚の色は青色で彼が純粋な人間ではないことがわかる。

ミシュガルド大交易所で清掃業を行うこの男は名をブルー・クリーナーと言う。

青い清掃者という身も蓋もないその名前は当然本名ではないが、彼はそれ以外の名を持っていない。

詳しくは知らないが、様々な事情故に今は交易所で掃除屋をしているのだとケーゴは聞いている。

酒場にもよく仕事で顔を出すため、酒場の二階に宿泊している同じ年頃のケーゴと顔見知りになるのに長くはかからなかった。

「いつになく深刻な顔をしていますね」

常のごとく丁寧に話すブルーに失礼を覚悟でケーゴは聞いてみた。

「…ブルーって亜人だよね」

予想外の質問だったのかブルーは目を丸くしたが、やがて諦めたような笑みを浮かべた。

「そうですね。正確には魚人と人間のハーフですから半亜人ということになります」

ケーゴの脳裏にヌルヌットの言葉が蘇った。

あの時あの犬畜生はシンチーのことを半亜人と呼んでいなかったか。

同じなのだ。ブルーとシンチーは。

ならばとケーゴは意を決してその疑問を口にする。

「その、俺は全然なんとも思ってないんだけどさ!うん、全然!その…亜人差別とかって…本当にあるの、かな、と思って…」

次第に暗くなるブルーの表情を見てケーゴの言葉もしりすぼみになっていく。

「あ、言いたくなかったら全然言わなくっていいんだ!ごめんな!変なこと言って!」

慌ててそう言いつくろう。

だが、ブルーは気丈にもケーゴを見据えた。

その真剣な眼差しに一瞬たじろぐが、自分が蒔いた種なのだ。つばを飲み込み、ブルーを見つめ返す。

「ないと言えば嘘になります」

ケーゴの胸がズキンと痛んだ。

「そっ、か…」

「人間の中には私たち亜人を嫌う人は多くいます。…そういった人だけが集まった国だってあるんですから」

ブルーの表情に苦いものが混じる。

あぁ、昔そういう国を聞いたことがある。ケーゴは呆然とうなずいた。

ブルーはケーゴに顔を近づけ声を落として囁いた。

「聞いたことがあるでしょう?甲皇国は人間至上主義。対するアルフヘイムは…」

一端話を区切り、念のためにときょろきょろと辺りを見回す。周りは2人の会話など気にかけていない。

「…上辺こそ亜人たちの共栄を謳っていますが、実際にはエルフ族が国を牛耳って他種族には侮蔑的らしいです。国内での種族間の対立や差別もひどく、大戦中にも関わらずアルフヘイム内では種族間の諍いが絶えなかったと聞きます。黒兎人族という兎人族の亜種などは中でもかなりひどい目にあったとか」

「へぇ…」

予想以上の事実に言葉が出ない。

人間と亜人の対立、亜人と亜人の対立、亜種と亜種の対立。その構造は入れ子人形のごとし。開けても開けても憎しみばかり。

ちらと周りを見る。

あの談笑しているエルフ二人も実は俺たちを見下しているんだろうか。あの給仕も普段は掃除屋のブルーに感謝しているようだがもしかしたら嫌っていたりするのだろうか。

…そういえば剣を奪ったあいつもダークエルフだったな。

和気藹々とした声が急にすべて嘘に思えてくる。

それを察したブルーは慌てて口を開く。

「もちろん極端な話ですよ?ですが…僕には感じるんです。このミシュガルド大陸にもそういった緊張感がどこかにはあるって」

「…そうなんだ」

急に申し訳なさが胸の内で弾けた。

自分だって亜人を見たら珍しがってじろじろと見てしまうことがある。

その「他者意識」はきっと差別や偏見の種。

強烈な勢いで生い茂り人の心に根を張るその異端視は、払拭するのが困難だ。

自分に何かできるんだろうか。

差別をなくそうとか、種族間で仲良くしましょうとか、そんなことを言ったところで何になるんだ。

ケーゴはのろのろと目の前の半亜人を見た。

青い。

それだけで彼は敬遠の対象になりかねない。自分と、自分たち「人間」と違うから。

おねーさんも頭に角が生えていて、人間には見えない。

だから嫌う。だから敬遠する。だから遠ざける。

…でもそれって。

ケーゴの脳内で何かが光った。

「でもそれって、見た目の話じゃないか」

誰ともなしにつぶやいた言葉であったが、ブルーは確かにその言葉を聞いた。

そして悲しげに目を伏せた。その見た目にどれだけ皆が囚われるのか、それを理解できていない故の稚拙な発言に聞こえたからだ。

だが、ケーゴは知っている。外見以上に信頼足りうるものが存在しているということに。

あの西の森でおねーさんは命を賭して自分を守ってくれた。自分もそれに応えようと捨て身でヌルヌットと戦った。

それは、お互いの気持ちの問題だったはずだ。

ケーゴはシンチーに言い放った言葉を思い出した。

そうか、そうじゃないか。バカなこと考えんなよ、俺。

今大切なのは、自分がどう思うかだ。

国家や種族の問題を自分が解決できるなんて思わない。

きっとそれは「身の丈に合ったこと」ではないから。

だけど自分の信念だけはきっと、貫くことができる。

「俺は、一つの種族が特別優れてるなんて思わない」

誓うかのように。

「人間だって、エルフだって…半亜人だって」

祈るかのように。

「みんな、みんな、一緒なんだ。みんな、生きているんだ」

少なくとも自分はそう信じている。信じ続けてみせる。

種族なんて関係ない。

今度もおねーさんにそう言ってやろう。

とはいえどもまだ酔いがまわっている者は余りいない。あくまで酒宴は夜がメインということだろう。

まぁ、どちらにせよ自分はお酒飲めないから良いけど、とケーゴは炭酸水を口にした。

口の中でぱちぱちと心地よい刺激が踊る。

同時に彼の脳内では様々な考えが浮かんでは弾ける。

シンチーを赤面させてから一日。今日も来てくれるだろうかと淡い期待を抱いていたが、彼女は来なかった。

怒らせてしまったんだろうか。ケーゴは頭を抱えた。

原因は盗み見か発言か。どちらにせよ取り返しはつかないのだ。

ため息を一つ。

今度はシンチーの角が頭に浮かんだ。

初めてあったときから宝石みたいできれいな角だと思っていた。

しかし、彼女はあまりその角を気に入っていないようだ。会話の中でなんとなくそう察していた。

きっとそれが人間との一線を画すものであるからだとケーゴは考えている。

…種族差別なんて本当にあるのだろうか。何の気なしにそんな疑問を口にしてみる。

現にこの酒場でも誰もが仲良く盛り上がっているではないか。

そもそも看板娘が酔いどれ人魚なのだ。種族の問題があるようには思えない。

それでもおねーさんが拒否するというのなら自分は間違っているということなのだろうか?

「ケーゴ君、何か考え事ですか?」

しかめ面のまま黙り込んだケーゴに男が話しかけた。

「あ、ブルーじゃん」

固い表情にも関わらず普段通りのフランクな物言いのケーゴにブルーと呼ばれた男は苦笑いした。

姿形こそ簡素な服を着た人間の男である。だが、その皮膚の色は青色で彼が純粋な人間ではないことがわかる。

ミシュガルド大交易所で清掃業を行うこの男は名をブルー・クリーナーと言う。

青い清掃者という身も蓋もないその名前は当然本名ではないが、彼はそれ以外の名を持っていない。

詳しくは知らないが、様々な事情故に今は交易所で掃除屋をしているのだとケーゴは聞いている。

酒場にもよく仕事で顔を出すため、酒場の二階に宿泊している同じ年頃のケーゴと顔見知りになるのに長くはかからなかった。

「いつになく深刻な顔をしていますね」

常のごとく丁寧に話すブルーに失礼を覚悟でケーゴは聞いてみた。

「…ブルーって亜人だよね」

予想外の質問だったのかブルーは目を丸くしたが、やがて諦めたような笑みを浮かべた。

「そうですね。正確には魚人と人間のハーフですから半亜人ということになります」

ケーゴの脳裏にヌルヌットの言葉が蘇った。

あの時あの犬畜生はシンチーのことを半亜人と呼んでいなかったか。

同じなのだ。ブルーとシンチーは。

ならばとケーゴは意を決してその疑問を口にする。

「その、俺は全然なんとも思ってないんだけどさ!うん、全然!その…亜人差別とかって…本当にあるの、かな、と思って…」

次第に暗くなるブルーの表情を見てケーゴの言葉もしりすぼみになっていく。

「あ、言いたくなかったら全然言わなくっていいんだ!ごめんな!変なこと言って!」

慌ててそう言いつくろう。

だが、ブルーは気丈にもケーゴを見据えた。

その真剣な眼差しに一瞬たじろぐが、自分が蒔いた種なのだ。つばを飲み込み、ブルーを見つめ返す。

「ないと言えば嘘になります」

ケーゴの胸がズキンと痛んだ。

「そっ、か…」

「人間の中には私たち亜人を嫌う人は多くいます。…そういった人だけが集まった国だってあるんですから」

ブルーの表情に苦いものが混じる。

あぁ、昔そういう国を聞いたことがある。ケーゴは呆然とうなずいた。

ブルーはケーゴに顔を近づけ声を落として囁いた。

「聞いたことがあるでしょう?甲皇国は人間至上主義。対するアルフヘイムは…」

一端話を区切り、念のためにときょろきょろと辺りを見回す。周りは2人の会話など気にかけていない。

「…上辺こそ亜人たちの共栄を謳っていますが、実際にはエルフ族が国を牛耳って他種族には侮蔑的らしいです。国内での種族間の対立や差別もひどく、大戦中にも関わらずアルフヘイム内では種族間の諍いが絶えなかったと聞きます。黒兎人族という兎人族の亜種などは中でもかなりひどい目にあったとか」

「へぇ…」

予想以上の事実に言葉が出ない。

人間と亜人の対立、亜人と亜人の対立、亜種と亜種の対立。その構造は入れ子人形のごとし。開けても開けても憎しみばかり。

ちらと周りを見る。

あの談笑しているエルフ二人も実は俺たちを見下しているんだろうか。あの給仕も普段は掃除屋のブルーに感謝しているようだがもしかしたら嫌っていたりするのだろうか。

…そういえば剣を奪ったあいつもダークエルフだったな。

和気藹々とした声が急にすべて嘘に思えてくる。

それを察したブルーは慌てて口を開く。

「もちろん極端な話ですよ?ですが…僕には感じるんです。このミシュガルド大陸にもそういった緊張感がどこかにはあるって」

「…そうなんだ」

急に申し訳なさが胸の内で弾けた。

自分だって亜人を見たら珍しがってじろじろと見てしまうことがある。

その「他者意識」はきっと差別や偏見の種。

強烈な勢いで生い茂り人の心に根を張るその異端視は、払拭するのが困難だ。

自分に何かできるんだろうか。

差別をなくそうとか、種族間で仲良くしましょうとか、そんなことを言ったところで何になるんだ。

ケーゴはのろのろと目の前の半亜人を見た。

青い。

それだけで彼は敬遠の対象になりかねない。自分と、自分たち「人間」と違うから。

おねーさんも頭に角が生えていて、人間には見えない。

だから嫌う。だから敬遠する。だから遠ざける。

…でもそれって。

ケーゴの脳内で何かが光った。

「でもそれって、見た目の話じゃないか」

誰ともなしにつぶやいた言葉であったが、ブルーは確かにその言葉を聞いた。

そして悲しげに目を伏せた。その見た目にどれだけ皆が囚われるのか、それを理解できていない故の稚拙な発言に聞こえたからだ。

だが、ケーゴは知っている。外見以上に信頼足りうるものが存在しているということに。

あの西の森でおねーさんは命を賭して自分を守ってくれた。自分もそれに応えようと捨て身でヌルヌットと戦った。

それは、お互いの気持ちの問題だったはずだ。

ケーゴはシンチーに言い放った言葉を思い出した。

そうか、そうじゃないか。バカなこと考えんなよ、俺。

今大切なのは、自分がどう思うかだ。

国家や種族の問題を自分が解決できるなんて思わない。

きっとそれは「身の丈に合ったこと」ではないから。

だけど自分の信念だけはきっと、貫くことができる。

「俺は、一つの種族が特別優れてるなんて思わない」

誓うかのように。

「人間だって、エルフだって…半亜人だって」

祈るかのように。

「みんな、みんな、一緒なんだ。みんな、生きているんだ」

少なくとも自分はそう信じている。信じ続けてみせる。

種族なんて関係ない。

今度もおねーさんにそう言ってやろう。

――――

「今日はケーゴ君のところにはいかないのかい?」

「…」

質問してきたロビンに対してシンチーは無言で返した。聞くなということらしい。

ロビンはため息を軽くついてたき火に木をくべた。

テント生活もどれくらい経つだろうか。最近はカミクイムシも怖くなくなってきた。

現在2人がテントを張っているのは交易所の北門近く。西の森で出会ったヌルヌットを警戒して西門近くには近づかなかった。

しかし、よく考えたら大交易所の東、西、北の全てを同じ森が囲んでいるのである。「西の森」というのは正確には「西門から歩いて到達した森」で、交易所を中心とした方角を指し示すための便宜上の呼び名でしかない。

また、ミシュガルド大陸の西部には甲皇国の駐屯地があり、東部にはアルフヘイムのアーミーキャンプがあることから、2国の勢力範囲を指して東西を分ける場合もある。

いずれにせよ、ヌルヌットは入植者目線の「西の森」という言葉は使わずに「この森」と言っていたのである。それが交易所の西側部分の森であるというのは考えが甘いのではないだろうか。

とは言えども宿無しのロビンたちには選択肢がないのである。治安維持のため交易所内での路上生活は禁じられている。なら、交易所の出入り口にできるだけ近い場所を拠点とするしかないではないか。

幸い北門から森までは少し距離がある。そして、北の森はその又さらに先にある山脈へと続く道がきちんと舗装整備されているため、最も危険が少ないといえる。だからその場所をキャンプ地としている冒険者は多い。ロビンもそれに加わった形である。

ミシュガルド上陸後以来宿泊せずにここまで来たが、ここらでいったん宿泊も考えてみようか、と何の気なしにロビンは考えた。

だが、ケーゴが泊まっている酒場にシンチーは泊まりたがるだろうか。

変に不器用な彼女は思いもよらないところで意地をはるのだ。長い付き合いだ。それくらいは手に取るようにわかる。

ロビンの見立てでは、2人は別に相思相愛ではない。ケーゴのシンチーへの思いはどちらかというと憧憬だろうし、シンチーもケーゴに惚れているわけではない。

ただ、彼のまっすぐな性格に戸惑っているだけだろう。

ただ、このまま二人が変にお互いを意識したままだと、その感情を恋だと誤解してしまうのかもしれない。

ロビンは一瞬思案した。

そして、それはそれで面白いな、と結論づけた。

一方のシンチーは何でもないように木の実を採取している。うむ、家庭的だ。

勝手に想像して勝手に納得するロビンを冷たい目で見ながらシンチーはいつものように尋ねる。

「今日は何を」

「昨日言った通り冒険らしい冒険をそろそろしないとね」

「…ですが西の森にはしばらく」

向かわない方がいい、とまでは言いきらない癖のある言い方。

それを心得ているロビンは彼女の意図を理解してうなずく。

「そうだ、交易所内には調査報告所があるっていうじゃないか」

ミシュガルドは大きな力を持つ三国の他にも多くの国が調査隊を派遣している。その調査結果を各国が共有するために合同調査報告所が交易所内に建設された。

調査中に発見された遺跡や発掘物がそこに報告され、別の国の調査隊や冒険者が更なる調査を行うことが可能だ。

もちろん全てのものが報告されているとは考えにくいが、何事にも建前があるものだ。

調査所の役割はそれだけにとどまらない。自国の文化や歴史についての報告もみられる。

国家同士の友好、相互理解にも利用したいということだろう。

「面白そうな場所があったらさ、そこに行ってみよう」

悪くはない、とシンチーは異論を唱えずに頷く。

ロビンとシンチーは少な目の朝食を胃に収めると交易所の門をくぐった。

「あぁ、ロビンさん!」

と、そこで呼び止められた。

見ると昨日遠足に同行させてもらったロンドがいるではないか。

「ロンドさん、どうかしましたか?」

ヌルヌットとの対話後、ロビンはロンドにこの森には危険な動物がいるから近づかない方がいいと警告した。

それを聞いたロンドは顔を真っ青にして文句を言う子供たちを交易所まで連れ戻したのである。

気苦労の多そうな壮年の男は申し訳なさそうにロビンに打ち明けた。

「その…大変申し訳ないのですが、昨日行った森に落し物をしてしまった子供がいまして…」

見るとロンドの後ろにはお供のように子供たちが隠れている。

昨日ロビンに話をするようにせがんだフリオとその仲間たちである。フリオを入れて人の子供が3人。犬型の亜人が1人。

フリオだけはロンドから少し離れた場所にいる。

この子は授業を抜け出して風俗街へと潜り込もうとしていた子供だ。

それを思い出したロビンは確認するような目つきで子供たちを見下ろした。子供たちはさっと目をそらす。

この4人の子供たちの考えはなんとなく見当がつく。

シンチーも思い当たる節があるようで、冷めた目つきだ。

ロンドだけが困ったように2人に頼み込む。

「落としたものを拾いに行きたいのですが、昨日あなたがあの森近辺には近づかない方がいいと言っていたものですから困り果ててしまって…。2人を探していたんです。申し訳ないのですが、一緒について来てはくれませんか…?」

子供たちの言葉を鵜呑みにしているのだ。この人教師に向かないな、とシンチーは内心毒づいた。

ロビンを見ると、彼は少し考えたそぶりを見せた後にこう提案した。

「それじゃあその落し物ってのを教えてくれませんか?そうすれば我々だけでそれを探してきますよ」

悪くない考えだ。

子供たちは肩を寄せ合ってこそこそと何かを話し合っている。意見がまとまったのだろう。犬の顔をした子がフリオに背中を押される形で前に出た。

3人の大人たちの視線が1人の子供に注がれる。

亜人の子はできるだけ地面を見ながら必死に言葉を探した。

「えっと、その落し物ってのが…えー、その、ちょっと分かりにくて。えっと…僕たちじゃないと、わからない…と思うんだ」

ようやくロンドの顔が疑念に染まった。

彼を助けようと他の子供たちが口々に騒ぐ。

「秘密の物なんだ!」

「俺らが見ればすぐわかるの!」

「だからさ、俺たちも連れて行って!ね!先生!」

だが、そんなことに負けるロビンではない。子供たちに諦めさせるように語りかける。

「あの森には人を食べる怖い化け物がたくさんいるからね。君たちを連れていくわけにはいかないんだ」

「そうですよ、みんな。ここはこのおじさんたちに任せて…」

「おじさん!?」

「そこはいいでしょう」

説得の間に要らないやり取りが挟まれるが、どちらにせよ子供たちのわがままは止まらない。

「先生ぇー、本当に大切なものなんだって!」

「森に行かないと…見つからなくなっちゃう」

「ね、先生!今日勉強頑張るから!」

「ちょっとだけ!一瞬だからさ!」

ロンドは困った顔でロビンとシンチーに助けを求める。

その間にも子供たちはロンドを押して交易所の門へと連れて行こうとする。

たとえ森の奥に行くことがないとしても、あの森のヌルヌットはまだ生きていたのだ。安全は保障できない。

ロビンはため息をついた。このまま押し問答を繰り返していてもロンドが子供たちに負けるのは目に見えている。

「仕方ない、5分だけ探しに行きましょう。5分で見つからなかったら帰るからね」

子供たちのにんまりとした顔を見て、

「甘い!」

シンチーが凛と吠えた。

「今日はケーゴ君のところにはいかないのかい?」

「…」

質問してきたロビンに対してシンチーは無言で返した。聞くなということらしい。

ロビンはため息を軽くついてたき火に木をくべた。

テント生活もどれくらい経つだろうか。最近はカミクイムシも怖くなくなってきた。

現在2人がテントを張っているのは交易所の北門近く。西の森で出会ったヌルヌットを警戒して西門近くには近づかなかった。

しかし、よく考えたら大交易所の東、西、北の全てを同じ森が囲んでいるのである。「西の森」というのは正確には「西門から歩いて到達した森」で、交易所を中心とした方角を指し示すための便宜上の呼び名でしかない。

また、ミシュガルド大陸の西部には甲皇国の駐屯地があり、東部にはアルフヘイムのアーミーキャンプがあることから、2国の勢力範囲を指して東西を分ける場合もある。

いずれにせよ、ヌルヌットは入植者目線の「西の森」という言葉は使わずに「この森」と言っていたのである。それが交易所の西側部分の森であるというのは考えが甘いのではないだろうか。

とは言えども宿無しのロビンたちには選択肢がないのである。治安維持のため交易所内での路上生活は禁じられている。なら、交易所の出入り口にできるだけ近い場所を拠点とするしかないではないか。

幸い北門から森までは少し距離がある。そして、北の森はその又さらに先にある山脈へと続く道がきちんと舗装整備されているため、最も危険が少ないといえる。だからその場所をキャンプ地としている冒険者は多い。ロビンもそれに加わった形である。

ミシュガルド上陸後以来宿泊せずにここまで来たが、ここらでいったん宿泊も考えてみようか、と何の気なしにロビンは考えた。

だが、ケーゴが泊まっている酒場にシンチーは泊まりたがるだろうか。

変に不器用な彼女は思いもよらないところで意地をはるのだ。長い付き合いだ。それくらいは手に取るようにわかる。

ロビンの見立てでは、2人は別に相思相愛ではない。ケーゴのシンチーへの思いはどちらかというと憧憬だろうし、シンチーもケーゴに惚れているわけではない。

ただ、彼のまっすぐな性格に戸惑っているだけだろう。

ただ、このまま二人が変にお互いを意識したままだと、その感情を恋だと誤解してしまうのかもしれない。

ロビンは一瞬思案した。

そして、それはそれで面白いな、と結論づけた。

一方のシンチーは何でもないように木の実を採取している。うむ、家庭的だ。

勝手に想像して勝手に納得するロビンを冷たい目で見ながらシンチーはいつものように尋ねる。

「今日は何を」

「昨日言った通り冒険らしい冒険をそろそろしないとね」

「…ですが西の森にはしばらく」

向かわない方がいい、とまでは言いきらない癖のある言い方。

それを心得ているロビンは彼女の意図を理解してうなずく。

「そうだ、交易所内には調査報告所があるっていうじゃないか」

ミシュガルドは大きな力を持つ三国の他にも多くの国が調査隊を派遣している。その調査結果を各国が共有するために合同調査報告所が交易所内に建設された。

調査中に発見された遺跡や発掘物がそこに報告され、別の国の調査隊や冒険者が更なる調査を行うことが可能だ。

もちろん全てのものが報告されているとは考えにくいが、何事にも建前があるものだ。

調査所の役割はそれだけにとどまらない。自国の文化や歴史についての報告もみられる。

国家同士の友好、相互理解にも利用したいということだろう。

「面白そうな場所があったらさ、そこに行ってみよう」

悪くはない、とシンチーは異論を唱えずに頷く。

ロビンとシンチーは少な目の朝食を胃に収めると交易所の門をくぐった。

「あぁ、ロビンさん!」

と、そこで呼び止められた。

見ると昨日遠足に同行させてもらったロンドがいるではないか。

「ロンドさん、どうかしましたか?」

ヌルヌットとの対話後、ロビンはロンドにこの森には危険な動物がいるから近づかない方がいいと警告した。

それを聞いたロンドは顔を真っ青にして文句を言う子供たちを交易所まで連れ戻したのである。

気苦労の多そうな壮年の男は申し訳なさそうにロビンに打ち明けた。

「その…大変申し訳ないのですが、昨日行った森に落し物をしてしまった子供がいまして…」

見るとロンドの後ろにはお供のように子供たちが隠れている。

昨日ロビンに話をするようにせがんだフリオとその仲間たちである。フリオを入れて人の子供が3人。犬型の亜人が1人。

フリオだけはロンドから少し離れた場所にいる。

この子は授業を抜け出して風俗街へと潜り込もうとしていた子供だ。

それを思い出したロビンは確認するような目つきで子供たちを見下ろした。子供たちはさっと目をそらす。

この4人の子供たちの考えはなんとなく見当がつく。

シンチーも思い当たる節があるようで、冷めた目つきだ。

ロンドだけが困ったように2人に頼み込む。

「落としたものを拾いに行きたいのですが、昨日あなたがあの森近辺には近づかない方がいいと言っていたものですから困り果ててしまって…。2人を探していたんです。申し訳ないのですが、一緒について来てはくれませんか…?」

子供たちの言葉を鵜呑みにしているのだ。この人教師に向かないな、とシンチーは内心毒づいた。

ロビンを見ると、彼は少し考えたそぶりを見せた後にこう提案した。

「それじゃあその落し物ってのを教えてくれませんか?そうすれば我々だけでそれを探してきますよ」

悪くない考えだ。

子供たちは肩を寄せ合ってこそこそと何かを話し合っている。意見がまとまったのだろう。犬の顔をした子がフリオに背中を押される形で前に出た。

3人の大人たちの視線が1人の子供に注がれる。

亜人の子はできるだけ地面を見ながら必死に言葉を探した。

「えっと、その落し物ってのが…えー、その、ちょっと分かりにくて。えっと…僕たちじゃないと、わからない…と思うんだ」

ようやくロンドの顔が疑念に染まった。

彼を助けようと他の子供たちが口々に騒ぐ。

「秘密の物なんだ!」

「俺らが見ればすぐわかるの!」

「だからさ、俺たちも連れて行って!ね!先生!」

だが、そんなことに負けるロビンではない。子供たちに諦めさせるように語りかける。

「あの森には人を食べる怖い化け物がたくさんいるからね。君たちを連れていくわけにはいかないんだ」

「そうですよ、みんな。ここはこのおじさんたちに任せて…」

「おじさん!?」

「そこはいいでしょう」

説得の間に要らないやり取りが挟まれるが、どちらにせよ子供たちのわがままは止まらない。

「先生ぇー、本当に大切なものなんだって!」

「森に行かないと…見つからなくなっちゃう」

「ね、先生!今日勉強頑張るから!」

「ちょっとだけ!一瞬だからさ!」

ロンドは困った顔でロビンとシンチーに助けを求める。

その間にも子供たちはロンドを押して交易所の門へと連れて行こうとする。

たとえ森の奥に行くことがないとしても、あの森のヌルヌットはまだ生きていたのだ。安全は保障できない。

ロビンはため息をついた。このまま押し問答を繰り返していてもロンドが子供たちに負けるのは目に見えている。

「仕方ない、5分だけ探しに行きましょう。5分で見つからなかったら帰るからね」

子供たちのにんまりとした顔を見て、

「甘い!」

シンチーが凛と吠えた。

「先生、早く早く!」

亜人の子がロンドを急かす。

2人の子供たちもきゃきゃと笑いながら彼の背中を押す。フリオだけは何か警戒するかのようにロビンとシンチーのほうをチラチラとみている。

「こ、こら、みんな!」

一方のロンドは自分のうかつさを反省しながら子供たちを制しようと努めていた。ここは一度びしっと厳しく言うべきなのだろうか。先ほどからそう迷っている。

きっとこの子たちは森で遊びたいだけなのだ。彼はため息をついた。

森には自分たちだけでは行くことができず、しかも昨日森は危ないからと強制的に交易所内に戻されてしまった。

普段のフリオたちの様子を見ていれば、彼らがその後何を考えるかなど容易に想像がついただろうに。

ただ、危険な森に大切なものを落としてしまったと言われて気が動転してしまった。情けない話だ。

きっとあのまま何も言わなければ子供たちに押されて森に行ってしまっただろう。

それを察してか、彼は5分という時間制限を設けてくれた。はたして自分は、子供たちに囲まれた状況でそう言えただろうか。いや、言わないといけないのだけれども。

甲皇国の研究者が形無しである。それに引き替えあの2人は本当に頼りになる。

それにしても、フリオ君は頑なに自分に近づこうとしないなぁと寂しさを覚えた。

「あの子たち、絶対森の奥に逃げ出すよね」

「分かっているなら」

責めるシンチーの目は真剣だ。まがりなりにも子供たちのことを気にかけているのだろうとロビンは考える。その理由は誰知らず。

そうこうしているうちに3人の大人と4人の子供たちは西門へとたどり着いた。

ロンドが手続きをしている間、フリオたちは落ち着きなく門の先を覗き込んだりしている。

ロビンとシンチーがのんきなものだと彼らを眺めていると、犬頭の子供が近づいてきた。どうやらロビンたちに何か話して来いとフリオに言われてきたらしい。

「あ、あの、フリオが2人には門に近い方を探しててほしいって」

言わずもがな、森の奥に目を向けさせないためだろう。

「探してほしいって…俺たちは探し物が何かもわからないんだけど」

至極まっとうな意見をロビンが述べると亜人の子はしまったという顔つきにかわる。

少年は答えを何とかひねり出そうと四苦八苦する。その時シンチーが唐突に口を開いた。

「楽しいですか」

ロビンはなぜシンチーが自分にそんなことを聞くのか理解に苦しんだ。楽しいかとはどういうことだ。別に子供をいじめて楽しいとか、そういうことではないんだが。

そう思って彼女の方を見て、そこでようやく合点がいった。

シンチーが見ているのは犬型の亜人の子だ。質問はロビンに対してではなかった。

亜人の子は明らかに戸惑っている。当然だ。昨日彼女は子供たちと距離をとっていたのだから。

さて、どういう心境の変化だろうか。

ロビンは2人を見守る。

「楽しいですか。…人間と一緒にいて」

とうのシンチーは質問を繰り返した。1回目では足りなかったであろう部分を付け加えて。彼女の精いっぱいの努力だ。

「えっと…」

どう答えていいのかわからずもじもじする子。

しばらくそうしていただろうか。シンチーはしゃがみ、初めて彼、ひいては子供と目線を合わせた。

じっと彼女に見詰められ、犬の子はさらにまいってしまったようだ。だが、シンチーはそれに気づかない。

「本当に自分で物事を考えて行動を?あの人間の子供たちに苛められたりは。今もいやのことを押し付けられては。自分が嫌になったり、人間になりたくなったり―」

「シンチー、君質問の仕方がへたくそ」

慣れない会話を試みるシンチーに対してついにロビンが待ったをかける。亜人の子はあまりのことに目を回している。

だが、自分なりに質問を理解できたらしく、困り顔ながらも空を見上げたり地面を見たりしながらシンチーに答えた。

「いじめられては、ないよ。…本当に!みんなと仲良いし…僕は人間じゃなくて獣人だけど…学校にはエルフの友達とか、鳥人の友達とかいるよ!でね、みんな友達だよ!」

「…そう、ですか」

必死に答えを考えた割にシンチーの反応は淡白で、獣人の子はなにかマズいことを言ったんだろうかとおずおずと彼女の顔を見る。

予想に反し、その眼は優しく潤んでいた。

「いいかい、この針が10になったら絶対帰るからね」

「はーい」

昨日と同じ場所でロンドが厳しい口調を試みるが、子供たちはどこ吹く風で散り散りに駆けだす。

その顔に探し物が見つかるか、という心配は一切見えない。

予想通り、ただただ森に遊びに来たかっただけのようだ。

ロンドは腕にしている時計を見た。魔法の力で手首に巻いて扱えるまで小型化に成功したもので、ミシュガルドで路頭に迷ったら最悪これを売ってしまおうと考えている。

恐らく、甲皇国とスーパーハローワークの一部の人間しか持っていないであろう貴重品である。

そういえばあの青年も時間制限を課したということは時計を持っているということか。

と、そこまで考えたところでロンドは頭をぶんぶんと横に振った。そんな余計なこと考えている場合ではない。

帰ると言っても子供たちは駄々をこねるだろう。だがここで負けてはだめだ。絶対に交易所まで子供たちを連れ戻さなければ。

「みんな、見つかったかい」

まだ視界に収まっている子供4人にそう聞く。

帰ってくるのはうーん、えーっと、といった具合の生返事ばかりである。

物を探すにしてはふらふらと落ち着きがない。探しているふりなのだ。

5分という時間は思っているよりも短い。もうそろそろだな、とロンドは深呼吸をした。

さぁ、何が何でも交易所まで帰るぞ。

一念発起、気合を入れ直した時である。

「うわぁああっ!」

フリオが突然悲鳴をあげた。

尋常ではないその声その場の全員の視線を集める。

フリオは顔を真っ青にしてその場から逃げだし、ロンドの脚にしがみついた。

「フ、フリオ君!?」

初めての経験に戸惑うロンドはフリオの言葉にさらに衝撃を受ける。

「せ、せんっ、あそこ、死体があ…っ!!」

「死体!?」

脅え方から嘘ではないことがわかる。

すぐさまロビンとシンチーが動いた。

フリオがなくしものを探すふりをして棒を差し込んでいた茂みに向かう。

罠かもしれない、とシンチーは警戒した。例えフリオが嘘をついていないとしても、最初から過度の接近はしたくない。

シンチーはロビンに下がるように手で促した。

ロビンは気をつけろよ、と言って少し後ろに下がる。

シンチーは固く頷き、剣の柄に手をかけながら、そろりそろりと近づき、

「…っ」

軽く目を見張った。

鎧だ。

背の高い雑草の中、誰かがうつぶせに倒れている。乱雑に倒された周囲の草。その一部が道となって森の奥へと続いている。どうやら奥から這ってここまでやってきたらしい。

彼女は眼下のそれを注意深く観察する。

まず、下半身がない。それが第一の情報だ。

この森の原生生物に食いちぎられたのだろうか。無残な断裂が目に余る。

よく見ると右腕も欠損している。肘から下がないのだ。

確実にもう死んでいるだろう。

だが、何かがおかしいとシンチーの脳内で違和感が警鐘を鳴らしている。

シンチーは息遣いを整えながらのろのろと答えに気づく。

すなわち、

「血の跡がどこにもない」

いつの間にか背後にいたロビンが鋭い目つきで答えを口にした。

シンチーはまだ安全は保障されていないといいたげに主を睨むが、この男は従者の忠言を基本的に聞き流すのである。

それがわかっているからシンチーもそれ以上は何も言わず、もう一度鎧に目をやる。

仮にそれが森で原生生物に襲われてここまで逃げ延びて息絶えたとする。それならば血痕が残っているはずなのだ。

ヌルヌットの罠だろうか。ロビンの顔の険しさがいや増した。

それとも、ともう1つの可能性が頭をよぎる。その時だ。

「あの、どうなんですか?本当にこの子の言う通り死体が…?」

ロンドが2人の方へ近づいた。子供たちだけがその場に取り残される。

「ロンドさん、危な―」

ロビンが制する前に、ロンドはその鎧を見た。

それが何かを理解した瞬間、ロンドは瞠目した。

「…っ!?」

言葉にできない衝撃を彼が襲う。

そんなはずはない。そう否定してもなお最悪の予想が彼の胸を締め付ける。

忘れようとしていた光景が脳裏によみがえる。憎悪に満ちた目が彼を射抜く。恨みの声が耳朶に染み付く。死臭が鼻腔に滞留する。

過去は決して人を逃がさない。

黙り込んでしまったロンドをロビンは見つめる。その顔はフリオよりも真っ青で、ロビンは驚きながらも大丈夫か、と尋ねた。

その言葉でようやくロビンがいることを思い出したかのように、彼はロビンの顔を凝視して、言った。

「…死体じゃない」

「え?」

その言葉に一瞬理解が遅れる。

その一瞬をも惜しむかのようにロンドは叫んだ。

「逃げろ!全員!ここから逃げろ!!」

鬼気迫る表情で声を荒げるロンドを目の当たりにした生徒たちは、その言葉に反して呆然としたまま動かない。

ロンドはそれにすら苛立つかのようにフリオの腕を乱暴につかんだ。

フリオは驚いてその手を振り払おうとするが、ロンドは強引に彼を持ち上げようと腕を引っ張る。

「早く!早くしろ!!」

「ロンドさん!あなた何を…」

さすがにロビンが止めに入った。

今度はロビンに矛先が向かう。ロンドはロビンの肩を掴み言い放った。

「あれは甲皇国の機械兵なんだ!早く!早く!!」

「機械兵!?」

もう1つの可能性の方か。ロビンの心臓が跳ねた。

驚きと共にその鎧を見下ろす。血痕がないわけだ。

そうか、これが。ロビンは黙り込んでその機械兵と呼ばれたものを見下ろす。見た目にはただの鎧にも見える。

だが、ロンドの言を信じるならこれが機械の兵。つまり、ヌルヌットが言っていた自動走行する鎧。それがこの亡骸の正体なのだ。

そう思った瞬間に、急にそれが薄気味悪いものに感じた。ともすると人間の死体よりも無機物の方が恐ろしさを感じる。

初めて見る衝撃に耐え、ロビンは冷静さを取り戻そうと口を開いた。

「…つまり、襲撃された甲皇国の…」

そして同意を求めるようにシンチーの方を向くが、彼女は、機械兵がやって来たであろう森の奥を威嚇するように睨んでいる。

「シンチー?」

その様子を不審に思うロビン。その間にもロンドは喚きながら子供たちを交易所へと追い返そうとしている。

シンチーが凛と言い放った。

「隠れていても無駄です」

彼女の声が森に響く。返答はなく、彼女の声は空しく響いたかに思われた。

だが、一呼吸おいて、草を踏む音。

「面白い話をしていたな」

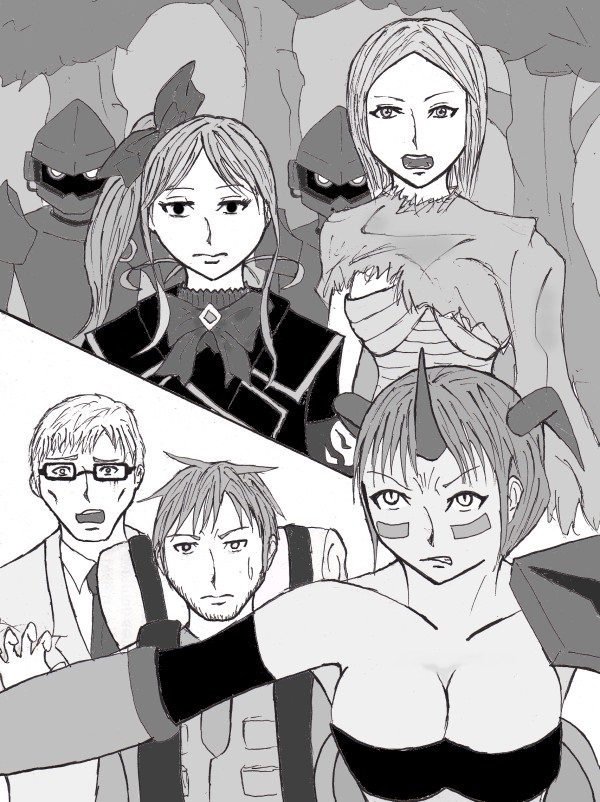

森の奥から数人の輪郭が現れ出てくる。言葉を発したのはその内の1人。身軽そうな装備をした女傭兵。

その隣にいるのは翡翠色の髪をした軍服の少女。そして残りの3人、いや3体は、

「機械兵…」

見た目こそ兵隊に似て、しかし目の部分に灯る無機質な赤い光が人間ではないのだと主張する皇国軍の新兵器。

一向がついに交易所の西門付近までたどり着いたのである。

ラナタは獲物を狙うかのように目を光らせる。

「確かにここにで斃れているのは我が皇国の機械兵のようだ」

信じられないくらいに森は静かで、それでいて胸の鼓動は耳障りなほどで。

息苦しさと心臓が冷える感覚。誰も逃げ出すことができなかった。

ラナタは滔々と続ける。

「だがおかしいな。まだ運用試験中の兵器をなぜ貴様が知っている」

ラナタの眼光にロンドがひっ、と悲鳴を上げる。

そして、とラナタはロビンを睨み付けた。

「貴様、なぜ先日の襲撃事件のことを知っている」

傭兵の視線程度で恐れを抱くロビンではないが、状況が完全に向かい風となっている。それが彼に冷や汗をかかせる。

ラナタは冷たく言い放った。

「全員拘束する。両手を上げて頭の後ろで組め」