メシガルド 竜人食堂奮闘記

第二話「作れ新メニュー」

「俺が思うに、大事なのはバリエーション」

右目のあたりに奇妙なメイクを施した男は、いつものように豚肉を噛みちぎりながらモグモグ話す。

お天道さまが空に昇り、今日も『炭火火竜』は元気に営業中だ。普段と比べるといくらか客の入りは良い。無論、それは看板娘(?)として猪鹿蝶チギリというエドマチ出身の少女を雇ったからだ。彼女に引き寄せられて多くの客が足を止め始めたため、ひとまず民衆から注目されないという壁は乗り越えたように思えた。

だが、壁を越えれば、そこにはさらに壁が待っているもので。

「バリエーション?」

「そそ。今、ここは完全に焼肉専門だろ? そんでチギリちゃんの効果もあって男臭いのは集まるかもしれないけど、これじゃあ他の世代への受けはあまり良くない。特に女性とかその辺にはね」

「確かに、それは盲点だったな」

肉を食えば誰でも幸せになる。トーチのその考えが頓挫しかけていたのだ。

話の通り、男性の冒険者はそれなりに店を訪れるようになったのだが、男っぽい雰囲気を嫌う女性や、チギリに惹かれない子どもにあまり受けは良くない。食堂として続けていくうえでは、そのあたりの客層も獲得しておきたいところだ。

「まー、普通に客寄せしてれば、冒険者じゃない女の人とか、お子様なんかも来てくれるかもしれないんだろうけどねえ」

「それを言うな。アレはアレで抑止力に……」

――ガシャン!!

話していた矢先、店先から金属のぶつかり合う音が聞こえた。

聞きつけたトーチが顔を出すと、鎧を着込んだ男が地面に尻餅をついている。どうやらかすかに怯えている様子だ。

何があったのか……は、確かめるまでもなかった。

「私を口説こうなんて、いい度胸をしていますね」

(……まーたやってやがる)

震える男に刀を突きつけているのは、着物を羽織った一人の少女。

名は猪鹿蝶チギリ。つい先日トーチが『炭火火竜』の看板娘として雇った少女で、本人も別段文句は言わず手伝ってくれていたのだが、こうして見ず知らずの男に刀を突きつける事件がしばしば起こっていた。

「ま、待ってくれ! ナンパしたことなら謝るから……」

「謝る? それで私の気が済むと思っているのですか? あなたは死罪です。生きている価値などありません。声をかけてきた時野軽い口調が女性を軽く見ている証拠です。可及的速やかに刑を執行する必要が有り――ぐむぅ」

おかんむりで饒舌気味なチギリを、トーチは着物の襟を掴んで持ち上げることで制止する。

「お客様相手に何してんだ」

「なっ!? はっ、離してくださいトーチ! 彼奴は客などではありません! 私に軽々しく声をかけてきた軟弱で貧弱で脆弱な精神の男です! こんな人間が存在していることを許しておけません! 排除! 排除!」

「あーよしよしとりあえず飯を食って落ち着け」

「そ、その手には乗りませんよ! 第一、私はもう昼を終えたので今さら食事を出されたところで飛びつきは」

「そうか。いい時間だからデザートでもどうかと思ったんだが」

「食べるに決まっているじゃないですかバカなんですかトーチは!」

宙ぶらりんのまま喚くチギリを嗜めながら、トーチは腰を抜かしていた男に目をやる。トーチと目が合った瞬間、男はヒッと身を震わせ、「す、すみませんでしたああああ!!」と駆け出していく。

参ったな、とトーチはまたしても頬を掻いた。

チギリの効果で客足は増えたように見えたが、同時に客が減る原因を作っているのもチギリだったのだ。

特に男の場合はひどい。ちょっと軽い言葉をかけられただけでブチ切れ、放っておいたら本当に殺してしまうんじゃないかと思うほどの剣幕で詰め寄るのだ。これでは看板娘というより門番。それはそれでありがたいのだが、求めているのはより多くの集客だ。客を追い払っているのでは、効果は薄い。

「お前、なんで男に言い寄られたら怒るんだ」

「そりゃ怒りますよ。ああいう助平な男は全員成敗します」

穏やかではない表情のチギリ。余程過去に嫌なことでもあったようだ。根掘り葉掘り聞きたいと思わないトーチは、ざわついている通行人にペコペコと頭を下げながら『炭火火竜』の中に戻る。

客は増えたが、まだまだ経営は火の車だ。

「――やっぱり危ないわ。あの店」

○

「それで、バリエーションが云々って話だが」

客が少なくなったのを見計らい、トーチは話を切り出す。

「んあ、そだね。まあ俺みたいに何でも好んで食べる連中はいいだろうけど、肉があまり好きじゃねえって奴が来た場合、『炭火火竜』には勧められるものがあまりない。せいぜいデザートくらいだ」

「それがいいんじゃないですか。分かってないですねえラークさんは」

「おっと、公務中はカールで頼むよチギリちゃん」

「……カール? 偽名を使っているんですか?」

「ああ」ラークもとい、黒を貴重とした軍服で身を包むカールは、デザートのゴマダンゴをゆっくり食べながらチギリに答える。「一応、今は仕事中って身になっててね。偽名を使ってるってことがバレたらちょいとマズいのさ」

「はあ……面倒なんですね、軍ってのは」

「退役したらどうなんだ? お前がまともに働いてるのは見たことがないぞ」

「失礼な! 俺だって一応甲皇国の正規の軍人、加えて爵位持ちなんだぜ。かの皇帝・クノッヘン殿の孫だから、皇帝を狙える座にあるってことだ」

「なるほど。それでその立場を利用して食べ歩いていると」

「そうそう」

「いやそこは否定しろよ……」

だって皇帝になっても面倒くさいだけだしー、とカールは手持ち無沙汰になって右手でスプーンをくるくる躍らせる。

「戦争は停止状態で、今はミシュガルドの調査中だぜ。つまり『炭火火竜』で飯を食うのも情報集めの一環ってわけだ。現に、面白そうな話はいくつか聞いた」

「話とは、一体どんなものが?」

「さすがにそれは言えなーい」

口元にバッテンを作るカール。この男が将校であると聞かされても、どうにも信じられないトーチだった。

「いやいや俺の話はどうでもいいんだよ。バリエーションの話。今は肉を焼いて出してるのがメインだけどさ、それ以外にも料理が増えると良いと思わないか?」

「確かに、それは強いかもしれないな」

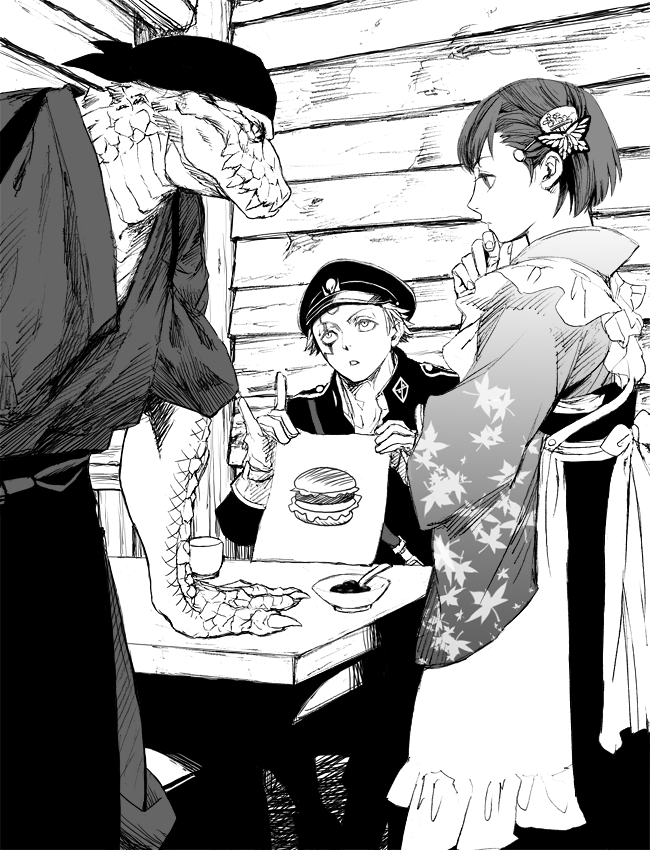

「でしょ? そこでカール様が考案するのが“ハンバーガー”って代物だよ」

右目のあたりに奇妙なメイクを施した男は、いつものように豚肉を噛みちぎりながらモグモグ話す。

お天道さまが空に昇り、今日も『炭火火竜』は元気に営業中だ。普段と比べるといくらか客の入りは良い。無論、それは看板娘(?)として猪鹿蝶チギリというエドマチ出身の少女を雇ったからだ。彼女に引き寄せられて多くの客が足を止め始めたため、ひとまず民衆から注目されないという壁は乗り越えたように思えた。

だが、壁を越えれば、そこにはさらに壁が待っているもので。

「バリエーション?」

「そそ。今、ここは完全に焼肉専門だろ? そんでチギリちゃんの効果もあって男臭いのは集まるかもしれないけど、これじゃあ他の世代への受けはあまり良くない。特に女性とかその辺にはね」

「確かに、それは盲点だったな」

肉を食えば誰でも幸せになる。トーチのその考えが頓挫しかけていたのだ。

話の通り、男性の冒険者はそれなりに店を訪れるようになったのだが、男っぽい雰囲気を嫌う女性や、チギリに惹かれない子どもにあまり受けは良くない。食堂として続けていくうえでは、そのあたりの客層も獲得しておきたいところだ。

「まー、普通に客寄せしてれば、冒険者じゃない女の人とか、お子様なんかも来てくれるかもしれないんだろうけどねえ」

「それを言うな。アレはアレで抑止力に……」

――ガシャン!!

話していた矢先、店先から金属のぶつかり合う音が聞こえた。

聞きつけたトーチが顔を出すと、鎧を着込んだ男が地面に尻餅をついている。どうやらかすかに怯えている様子だ。

何があったのか……は、確かめるまでもなかった。

「私を口説こうなんて、いい度胸をしていますね」

(……まーたやってやがる)

震える男に刀を突きつけているのは、着物を羽織った一人の少女。

名は猪鹿蝶チギリ。つい先日トーチが『炭火火竜』の看板娘として雇った少女で、本人も別段文句は言わず手伝ってくれていたのだが、こうして見ず知らずの男に刀を突きつける事件がしばしば起こっていた。

「ま、待ってくれ! ナンパしたことなら謝るから……」

「謝る? それで私の気が済むと思っているのですか? あなたは死罪です。生きている価値などありません。声をかけてきた時野軽い口調が女性を軽く見ている証拠です。可及的速やかに刑を執行する必要が有り――ぐむぅ」

おかんむりで饒舌気味なチギリを、トーチは着物の襟を掴んで持ち上げることで制止する。

「お客様相手に何してんだ」

「なっ!? はっ、離してくださいトーチ! 彼奴は客などではありません! 私に軽々しく声をかけてきた軟弱で貧弱で脆弱な精神の男です! こんな人間が存在していることを許しておけません! 排除! 排除!」

「あーよしよしとりあえず飯を食って落ち着け」

「そ、その手には乗りませんよ! 第一、私はもう昼を終えたので今さら食事を出されたところで飛びつきは」

「そうか。いい時間だからデザートでもどうかと思ったんだが」

「食べるに決まっているじゃないですかバカなんですかトーチは!」

宙ぶらりんのまま喚くチギリを嗜めながら、トーチは腰を抜かしていた男に目をやる。トーチと目が合った瞬間、男はヒッと身を震わせ、「す、すみませんでしたああああ!!」と駆け出していく。

参ったな、とトーチはまたしても頬を掻いた。

チギリの効果で客足は増えたように見えたが、同時に客が減る原因を作っているのもチギリだったのだ。

特に男の場合はひどい。ちょっと軽い言葉をかけられただけでブチ切れ、放っておいたら本当に殺してしまうんじゃないかと思うほどの剣幕で詰め寄るのだ。これでは看板娘というより門番。それはそれでありがたいのだが、求めているのはより多くの集客だ。客を追い払っているのでは、効果は薄い。

「お前、なんで男に言い寄られたら怒るんだ」

「そりゃ怒りますよ。ああいう助平な男は全員成敗します」

穏やかではない表情のチギリ。余程過去に嫌なことでもあったようだ。根掘り葉掘り聞きたいと思わないトーチは、ざわついている通行人にペコペコと頭を下げながら『炭火火竜』の中に戻る。

客は増えたが、まだまだ経営は火の車だ。

「――やっぱり危ないわ。あの店」

○

「それで、バリエーションが云々って話だが」

客が少なくなったのを見計らい、トーチは話を切り出す。

「んあ、そだね。まあ俺みたいに何でも好んで食べる連中はいいだろうけど、肉があまり好きじゃねえって奴が来た場合、『炭火火竜』には勧められるものがあまりない。せいぜいデザートくらいだ」

「それがいいんじゃないですか。分かってないですねえラークさんは」

「おっと、公務中はカールで頼むよチギリちゃん」

「……カール? 偽名を使っているんですか?」

「ああ」ラークもとい、黒を貴重とした軍服で身を包むカールは、デザートのゴマダンゴをゆっくり食べながらチギリに答える。「一応、今は仕事中って身になっててね。偽名を使ってるってことがバレたらちょいとマズいのさ」

「はあ……面倒なんですね、軍ってのは」

「退役したらどうなんだ? お前がまともに働いてるのは見たことがないぞ」

「失礼な! 俺だって一応甲皇国の正規の軍人、加えて爵位持ちなんだぜ。かの皇帝・クノッヘン殿の孫だから、皇帝を狙える座にあるってことだ」

「なるほど。それでその立場を利用して食べ歩いていると」

「そうそう」

「いやそこは否定しろよ……」

だって皇帝になっても面倒くさいだけだしー、とカールは手持ち無沙汰になって右手でスプーンをくるくる躍らせる。

「戦争は停止状態で、今はミシュガルドの調査中だぜ。つまり『炭火火竜』で飯を食うのも情報集めの一環ってわけだ。現に、面白そうな話はいくつか聞いた」

「話とは、一体どんなものが?」

「さすがにそれは言えなーい」

口元にバッテンを作るカール。この男が将校であると聞かされても、どうにも信じられないトーチだった。

「いやいや俺の話はどうでもいいんだよ。バリエーションの話。今は肉を焼いて出してるのがメインだけどさ、それ以外にも料理が増えると良いと思わないか?」

「確かに、それは強いかもしれないな」

「でしょ? そこでカール様が考案するのが“ハンバーガー”って代物だよ」

どこからともなく取り出した羊皮紙にさらさらと描いたのは、円盤の形をした肉を、丸パンを真っ二つにしたもので挟んでいるような絵。トーチもチギリも全く見たことがないもので、一瞬何を描いたものなのか理解できなかった。

「何ですかこれ? 新しい武器か何かですか?」

「いや、これは香辛料の一種だな。その粒を拡大してるんだ」

「料理だよ! 肉を細かくすりつぶして、それを薄く広げたものを焼いてパンで挟んでいるんだ。なんでもゲルマンとかいう土地で好んで食べられているらしい、という話を小耳に挟んだのさ」

「肉を、ねえ……」

挽いた肉、とでも言えばいいのだろうか。肉はステーキ状のまま食べるのが常識な竜人族としては未知の領域だ。

肉はあの食感だからこそ美味しいと思っていたのだが、民衆の間ではそうでもないのだろうか。

「ふむ、試してみる価値はありそうだな」

「そうとなったら早速試作する必要がありますね。食べる係は私として……」

「おいおい、その役は俺だよチギリちゃん」

「俺を手伝うって考えは二人ともないんだな」

だが、悪い案ではない。

さらなる客寄せのために、新商品の開発は必須だ。

「さて、まずは材料になるパンの調達だが」

トーチが早速作業に取り掛かろうとしていた、その瞬間。

静かに時が流れていた『炭火火竜』は、門戸が蹴破られる音で一気にかき乱される。

「――竜人族経営の『炭火火竜』ってのは、ここで間違いなくて?」

姿を見せたのは、軍服で着飾った、またしても一人の少女であった。

「何ですかこれ? 新しい武器か何かですか?」

「いや、これは香辛料の一種だな。その粒を拡大してるんだ」

「料理だよ! 肉を細かくすりつぶして、それを薄く広げたものを焼いてパンで挟んでいるんだ。なんでもゲルマンとかいう土地で好んで食べられているらしい、という話を小耳に挟んだのさ」

「肉を、ねえ……」

挽いた肉、とでも言えばいいのだろうか。肉はステーキ状のまま食べるのが常識な竜人族としては未知の領域だ。

肉はあの食感だからこそ美味しいと思っていたのだが、民衆の間ではそうでもないのだろうか。

「ふむ、試してみる価値はありそうだな」

「そうとなったら早速試作する必要がありますね。食べる係は私として……」

「おいおい、その役は俺だよチギリちゃん」

「俺を手伝うって考えは二人ともないんだな」

だが、悪い案ではない。

さらなる客寄せのために、新商品の開発は必須だ。

「さて、まずは材料になるパンの調達だが」

トーチが早速作業に取り掛かろうとしていた、その瞬間。

静かに時が流れていた『炭火火竜』は、門戸が蹴破られる音で一気にかき乱される。

「――竜人族経営の『炭火火竜』ってのは、ここで間違いなくて?」

姿を見せたのは、軍服で着飾った、またしても一人の少女であった。

「……なんかまた、騒がしいのがやって来たな」

調子づいた冒険者が怒鳴り込んで来ることはたまにある。大体は仕事が上手くいって上機嫌になっているか、逆に失敗続きで鬱憤が溜まっているかだ。ほとんどの場合、トーチの巨躯とチギリの刀を見れば大人しく帰っていくのだが、今回はどうやら異なる目的のお客らしい。店名を読み上げる客なんて初めてだった。

「はーい、いらっしゃいませー」

白々しい接客スマイルを浮かべながら、チギリが駆け寄る。

「お席空いておりますので、お好きなところにお座りくださーい」

「バカにしてるんすか?」

カチャ、とチギリの額に拳銃がつきつけられる。

玩具の銃ではない。甲皇国の刻印が施された、れっきとした実銃だ。トーチもこれには流石に目を細めて立ち上がる。

「なんなら、今ここで脳天ブチ抜いてもいいんすよ」

「言ってくれるじゃないですか、お客様」

気づけばチギリも刀を抜き、今にも斬りかからんと構えている。銃口が触れているというのに、口元には笑み。そういえば元々は用心棒志望だったなこいつは、とトーチは少し前のことを思い出す。

「いきなり銃を向けるのは感心しませんね。血祭りになる前に、お引き取り願ってもよろしいでしょうか?」

「女給ごときに用はないんすよ。責任者を呼んでもらえませんか? あなたのような雑魚じゃお話しにもならないもんで」

「お客ですらないあなたに差し出すものは何もありません。帰れ」

「良ーい度胸じゃないですか。この引き金を引けば、あなたなんてすぐに」

「店内でイザコザを起こすなバカ野郎」

ゴチィン! と、思わずカールも目を覆いたくなるほど、トーチの両拳が双方の頭にクリーンヒットし、二人はその場に倒れ込む。

が、この程度でくたばるチギリではなかった。

「何するんですかトーチ! 私はただこの不躾な輩を斬りつけようと」

「お前はいちいち物騒なんだよ、せめて峰打ちにしとけ! 大体、こいつの用は俺なんじゃないのか」

「そっ、そうです! 私はただ不服申し立てをしに来ただけで」

「御託はいいんだ」

トーチは近くの席に腰を下ろし、軍服姿の少女をじっと見据える。

「俺に用があるんならとっとと済ませてくれ。こちとら商売人で時間をとられるのは嫌いなんだ」

「まさにそれです! 私が文句を言いたいのはこの店そのものっすよ」

少女は服の汚れを払って立ち上がる。

軍服とは言ったが、黒のシャツに深緑のベストと、首元の甲皇国軍の証がなければ一般的な私服のようにも見える。小洒落て長さを変えているソックスなど、見れば見るほど本当に軍人か? と思いたくなるような佇まいの少女だった。

「まだ名乗っていませんでしたね。私、甲皇国軍一兵卒のニーナ・ベッカーと申します。ミシュガルドには調査団の一員として参りました。以後お見知り置きを」

トーチはこっそりカールに目配せするが、頭を横に振られる。

どうやらカールも知らない、下っ端の兵士らしい。

「……で、その一兵卒がウチに何の用だ」

「よくぞ聞いてくれました! 実はっすね……この『炭火火竜』、巷じゃ迷惑極まりないって噂が絶えないんすよ、知ってました?」

「なんだって?」

興味なさげに頬杖をついていたトーチは、思わず飛び上がる。

「知りませんでした? 知りませんよねえ? 冒険者が口々に言ってるんすよ。あそこの店員は冒険者を脅すんだって。お客として入ろうとしたら謎の女に『その腑抜けた面を矯正してから来い』と言われたんだって、そりゃあもう悪評がぷんぷんで」

「………………」

「何ですかトーチ。やめてください。私を見ないでください」

「さらにですね、店内も人が焼けるような変な匂いがしたり、メニューが肉ばっかりで飽き飽きするなんて評判も聞こえてくるわけですよ」

「………………」

「待ってくださいトーチ。それは私と関係ないでしょう」

「とにかく!」

ニーナは勢い良くテーブルを叩くと、強気な笑みを浮かべて言った。

「この店はミシュガルドの冒険者から、あまり良く思われていないってことを自覚していただきたいっすね。然るべき措置としては、店を畳むか辺境地で開くかだと思いますがねえ?」

「言わせておけばこのメスガキ……!」

「よせチギリ。別に、間違ったこと指摘されてるわけじゃあるまい」

ゴリゴリとウロコを掻きながら、トーチは溜め息を吐く。

料理のバリエーションに関してはたった今話し合っていたことだが、それ以外は否定しようのない事実だ。そのうち苦情が来るかもしれないと懸念していたが、予想以上に早く悪評が広まってしまったようだ。

「店を畳むのは検討しておく。だから、今日のところはもう帰ってくれ」

「おや、妙に潔いですね。ま、いいでしょう」

ニーナは得意げな嘲笑を崩さないまま、店の門戸に手をかける。

「次に私が通りがかった時にまだ営業してるようでしたら、上層部に掛けあって直接潰しますから、覚悟しておくことっすね!」

○

「ってことみたいだけど、どうするの?」

「どうするもなにも、移転するしかないだろう」

店仕舞いの途中、尋ねたカールにトーチは大きな溜め息で返す。

「悪評が広まっている以上、ここで店を続けるわけにもイカンだろう。どこか山奥で開くか、食堂として経営していくのは諦める他あるまい」

「……なーんか、どうも引っかかるんだよねぇ。俺の知る限り、そんな話は聞いたことないからさあ」

「それはお前がここにしか来てないからじゃないか」

「失礼な! 俺の階級って“情報将校”だから、一応仕事でミシュガルドに関する噂や情報はかき集めてんだよね。でも、その中で『炭火火竜』に関する悪い話は聞いたことないんだよなあ。可愛いくて愛らしい用心棒がいる店があるって話は度々聞くけど」

「カール、斬っていいですか?」

「やめて」

「噂がおおっぴらに流れてるとは限らんだろう。裏で広まっている可能性だってある。これ以上変な話が広がるのはさすがに……」

「まあ、少し待てよトーチ。さすがに店を閉じるのは時期尚早だ」

カールは脇に置いていた軍帽を深く被りながら言う。

いつものおどけた調子から、少し冷たさを感じるトーンに声色を変えて。

「それに、“甲皇国軍の一兵卒ごとき”がどうしてあそこまで調子づいているのか、純粋に一将校として気になるところだ。ズイブンと一方的な言い方もどことなくキナ臭い。裏がありそうな匂いだ。ここはひとつ、俺に任せてくれないか」

「任せてくれって、どうする気だ」

「簡単だよ。探りいれてやんの」

小屋から逃げた逃げたネズミを捕まえるだけ――とでも言いたげに、カールは帽子の影で不気味に笑う。

「調子乗ってる子どもには、ちょーっと堅気の罰を与えないとね」

調子づいた冒険者が怒鳴り込んで来ることはたまにある。大体は仕事が上手くいって上機嫌になっているか、逆に失敗続きで鬱憤が溜まっているかだ。ほとんどの場合、トーチの巨躯とチギリの刀を見れば大人しく帰っていくのだが、今回はどうやら異なる目的のお客らしい。店名を読み上げる客なんて初めてだった。

「はーい、いらっしゃいませー」

白々しい接客スマイルを浮かべながら、チギリが駆け寄る。

「お席空いておりますので、お好きなところにお座りくださーい」

「バカにしてるんすか?」

カチャ、とチギリの額に拳銃がつきつけられる。

玩具の銃ではない。甲皇国の刻印が施された、れっきとした実銃だ。トーチもこれには流石に目を細めて立ち上がる。

「なんなら、今ここで脳天ブチ抜いてもいいんすよ」

「言ってくれるじゃないですか、お客様」

気づけばチギリも刀を抜き、今にも斬りかからんと構えている。銃口が触れているというのに、口元には笑み。そういえば元々は用心棒志望だったなこいつは、とトーチは少し前のことを思い出す。

「いきなり銃を向けるのは感心しませんね。血祭りになる前に、お引き取り願ってもよろしいでしょうか?」

「女給ごときに用はないんすよ。責任者を呼んでもらえませんか? あなたのような雑魚じゃお話しにもならないもんで」

「お客ですらないあなたに差し出すものは何もありません。帰れ」

「良ーい度胸じゃないですか。この引き金を引けば、あなたなんてすぐに」

「店内でイザコザを起こすなバカ野郎」

ゴチィン! と、思わずカールも目を覆いたくなるほど、トーチの両拳が双方の頭にクリーンヒットし、二人はその場に倒れ込む。

が、この程度でくたばるチギリではなかった。

「何するんですかトーチ! 私はただこの不躾な輩を斬りつけようと」

「お前はいちいち物騒なんだよ、せめて峰打ちにしとけ! 大体、こいつの用は俺なんじゃないのか」

「そっ、そうです! 私はただ不服申し立てをしに来ただけで」

「御託はいいんだ」

トーチは近くの席に腰を下ろし、軍服姿の少女をじっと見据える。

「俺に用があるんならとっとと済ませてくれ。こちとら商売人で時間をとられるのは嫌いなんだ」

「まさにそれです! 私が文句を言いたいのはこの店そのものっすよ」

少女は服の汚れを払って立ち上がる。

軍服とは言ったが、黒のシャツに深緑のベストと、首元の甲皇国軍の証がなければ一般的な私服のようにも見える。小洒落て長さを変えているソックスなど、見れば見るほど本当に軍人か? と思いたくなるような佇まいの少女だった。

「まだ名乗っていませんでしたね。私、甲皇国軍一兵卒のニーナ・ベッカーと申します。ミシュガルドには調査団の一員として参りました。以後お見知り置きを」

トーチはこっそりカールに目配せするが、頭を横に振られる。

どうやらカールも知らない、下っ端の兵士らしい。

「……で、その一兵卒がウチに何の用だ」

「よくぞ聞いてくれました! 実はっすね……この『炭火火竜』、巷じゃ迷惑極まりないって噂が絶えないんすよ、知ってました?」

「なんだって?」

興味なさげに頬杖をついていたトーチは、思わず飛び上がる。

「知りませんでした? 知りませんよねえ? 冒険者が口々に言ってるんすよ。あそこの店員は冒険者を脅すんだって。お客として入ろうとしたら謎の女に『その腑抜けた面を矯正してから来い』と言われたんだって、そりゃあもう悪評がぷんぷんで」

「………………」

「何ですかトーチ。やめてください。私を見ないでください」

「さらにですね、店内も人が焼けるような変な匂いがしたり、メニューが肉ばっかりで飽き飽きするなんて評判も聞こえてくるわけですよ」

「………………」

「待ってくださいトーチ。それは私と関係ないでしょう」

「とにかく!」

ニーナは勢い良くテーブルを叩くと、強気な笑みを浮かべて言った。

「この店はミシュガルドの冒険者から、あまり良く思われていないってことを自覚していただきたいっすね。然るべき措置としては、店を畳むか辺境地で開くかだと思いますがねえ?」

「言わせておけばこのメスガキ……!」

「よせチギリ。別に、間違ったこと指摘されてるわけじゃあるまい」

ゴリゴリとウロコを掻きながら、トーチは溜め息を吐く。

料理のバリエーションに関してはたった今話し合っていたことだが、それ以外は否定しようのない事実だ。そのうち苦情が来るかもしれないと懸念していたが、予想以上に早く悪評が広まってしまったようだ。

「店を畳むのは検討しておく。だから、今日のところはもう帰ってくれ」

「おや、妙に潔いですね。ま、いいでしょう」

ニーナは得意げな嘲笑を崩さないまま、店の門戸に手をかける。

「次に私が通りがかった時にまだ営業してるようでしたら、上層部に掛けあって直接潰しますから、覚悟しておくことっすね!」

○

「ってことみたいだけど、どうするの?」

「どうするもなにも、移転するしかないだろう」

店仕舞いの途中、尋ねたカールにトーチは大きな溜め息で返す。

「悪評が広まっている以上、ここで店を続けるわけにもイカンだろう。どこか山奥で開くか、食堂として経営していくのは諦める他あるまい」

「……なーんか、どうも引っかかるんだよねぇ。俺の知る限り、そんな話は聞いたことないからさあ」

「それはお前がここにしか来てないからじゃないか」

「失礼な! 俺の階級って“情報将校”だから、一応仕事でミシュガルドに関する噂や情報はかき集めてんだよね。でも、その中で『炭火火竜』に関する悪い話は聞いたことないんだよなあ。可愛いくて愛らしい用心棒がいる店があるって話は度々聞くけど」

「カール、斬っていいですか?」

「やめて」

「噂がおおっぴらに流れてるとは限らんだろう。裏で広まっている可能性だってある。これ以上変な話が広がるのはさすがに……」

「まあ、少し待てよトーチ。さすがに店を閉じるのは時期尚早だ」

カールは脇に置いていた軍帽を深く被りながら言う。

いつものおどけた調子から、少し冷たさを感じるトーンに声色を変えて。

「それに、“甲皇国軍の一兵卒ごとき”がどうしてあそこまで調子づいているのか、純粋に一将校として気になるところだ。ズイブンと一方的な言い方もどことなくキナ臭い。裏がありそうな匂いだ。ここはひとつ、俺に任せてくれないか」

「任せてくれって、どうする気だ」

「簡単だよ。探りいれてやんの」

小屋から逃げた逃げたネズミを捕まえるだけ――とでも言いたげに、カールは帽子の影で不気味に笑う。

「調子乗ってる子どもには、ちょーっと堅気の罰を与えないとね」

ミシュガルド大陸の南西部・甲皇国の軍駐屯地の司令室でで、ゲル・グリップは焦燥感を露わにしていた。

「精霊樹とやらはまだ見つからんのか」

「ハッ、手練手管を尽くしているのですが……全く」

部下の報告を受け、部屋の中を歩き回るスピードが速くなる。

謎の大陸・ミシュガルドが出現してからというものの、彼は上官であり忠誠を誓う将軍ホロヴィズの名を受け、ミシュガルド大陸に眠るとされている精霊樹の探索を日夜続けていた。

だがその大陸の大きさ、故郷である骨統一真国家に匹敵する巨大大陸の探索というのは一朝一夕で終わるものではなく、上陸から幾度も夜を越えた今日になっても、まだ手がかりは掴めずにいた。特に調査期限が設けられているわけではないが、問題はそこではない。

「斥候隊はどうした」

「通りすがりの

「また奴か……」

かつて甲皇国に単身攻め入った竜人族の戦闘狂、レドフィン。先の大戦でもその力には大いに苦しまされたが、今でもこのミシュガルドを飛び回っており、強そうな者・邪魔な者に戦いをふっかけているらしい。調査を命じられた身としてはあまりにも迷惑な話である。

それ以外にも、同じ目的を持ったアルフヘイムの連中と遭遇することだってある。停戦中のため良識のある者ならば情報交換さえも可能だが、多くの場合は憎しみと怒りに駆られ戦闘に発展するばかりだった。おかげで先遣隊はゲリラにやられ、斥候隊は通りすがりの竜人族に破壊され、下手打てばこの駐屯地さえも攻撃されてしまうのではないか、とゲル・グリップは危惧していた。

「血と死体の臭いが充満する時代は終わったのではないのか!」

部下を退出させたあと、苛立ちに任せ、足元の木箱を蹴飛ばす。

「私だってエルフや亜人は嫌いだ。だが、それはわざわざ血を流す理由にならん。私にはミシュガルドの調査遂行という崇高な目的がある。邪魔立てするなら討つこともあろうが、それだけが解決手段というわけでもなかろうに」

「まー、そうっすよねえ。戦うのって面倒くさいですもんねえ」

不意に聞こえた声に、ゲル・グリップは顔を上げる。いつの間にか司令室の扉を開けて部屋に入ってきていたのは、普段ならば決してこんなところに顔は出さないであろう甲家の将校だった。

「……誰の権限があってここに立ち入った、カール」

「物騒な物言いは止してくださいよ~。甲家の人間に楯突くとあんまりいいことないっすよ。美味いモン食えなくなるとか」

「なるほど、確かにそれは困るな」

怒りの色を収め、ゲル・グリップは深く息を吐く。

「用件は」

「……部下の生命を重んじるゲル・グリップ殿に、お頼みしたいことが」

軍帽を録って軽く頭を下げたカールは、愛想の良い笑みを浮かべながら。

「まず一つ。ミシュガルド出現後に入営した兵士名簿の閲覧許可を願います。あと、その中でも――――」

一通り話したあと、カールは最後に付け加える。

「それくらいですかね。あと最後に一つ。メシ行かない?」

「私は職務中だ。あと言葉には気をつけろ。いくら皇帝の孫の一人であろうと、口の聞き方次第では切り捨てることも厭わんぞ」

「それは残念。東洋の奇跡・キビダンゴを御馳走しようと思ったのですが」

すぐに出て行け、と口汚く罵ろうとしたゲル・グリップの動きが、止まる。

「待て。ダンゴとは、まさかあのエドマチで作られているという伝説の甘味……」

「あーあ、残念っすねー。じゃあ今日もメシ食いに行こうかなあ~」

「……分かった、お前の要求は全て承諾しよう。その代わり」

「キビダンゴ持ってくりゃいいんすよね、了解」

「私をそのキビダンゴを出している店まで連れて行け、非番の日に」

「あっ、そこまで行っちゃう?」

亜人の店なんだけど、大丈夫かな。大丈夫だろうな。少しそわそわしているゲル・グリップの様子を見ながら、カールは苦笑い気味に頬を掻く。

これで餌の準備は整った。

あとは、調子に乗った魚が食いつくように仕掛けておくだけだ。

「あれ、今日はカールいないんですね」

給仕服を着込みながらチギリは店内を見渡す。脱臭剤を完備したことで死体を焼くような臭いから開放された『炭火火竜』には、開店前から勝手に入ってきて勝手に肉を注文する常連の甲皇国将校がいるのだが、今日はまだ顔を見せていない。

「別に毎日来ているわけじゃないぞ。アイツも仕事ってのがあるだろうからな」

「……いざ考えてみると、不思議ですよね」

「何がだ?」

チギリは探偵のように考える素振りをして言う。

「甲皇国の軍将校が、アルフヘイム出身の竜人族の食堂に通っているっていう話ですよ。そりゃあ今は停戦中でしょうけど、攻撃的な甲皇国の甲家の人間が亜人と仲睦まじく話しているってのが常識的には信じられません」

「あー、まあ、確かにそうだろうな」

思えば不思議に思われても仕方ない。何せ、大戦中はトーチだって甲皇国を相手に戦っていたのだ。もしかしたらその中にカールの部下がいたかもしれない。逆に、自分の部下を殺したのがカールかもしれない。だが二人は別にそこを責めることはしないし、今更剣を取り合って戦おうという気にもならない。

「トーチとカールって随分仲が良いですけど、昔どこかで知り合ったんですか?」

「知り合った……まあそんな感じになるんだろうな」

トーチはどこか遠くを見る真似をする。

「そもそもカールの協力がなければ、この『炭火火竜』は開店できなかった可能性があるからな。その点ではアイツに感謝しなけりゃならん」

「協力? ただの常連客ってわけじゃ、ないんですね」

「ああ見えてカールは、“情報将校”って名に違わず頭脳明晰でな。アイツの戦略がなければ、亜人の食堂を開店させるなんてところまでたどり着かなかった。アイツなら周りの連中を全員騙して皇帝にだってなれるんじゃねえかって思ってるよ」

「そんなもんなんですかね。実際に頭を使っている現場なんて見たことがないからなんとも言えないですけど」

「頭の回転と胃袋の消化は速いぞ、アイツは」

「どうだか。今日だって本当に仕事に励んでいるんでしょうか。ほら、だって今すぐにでもあの扉を開けて『ヨッ、やってるゥ?』とでも言い……」

店の入口に目をやったチギリは、目の前の光景に口を閉ざす。

「私は、骨統一真国家甲皇国皇帝・クノッヘン陛下の命を受け、このミシュガルドの調査を行っている者なのだが――――」

扉を開けていたのは、黒ずくめの軍服で身を包んだ軍人。

穏やかに流れていた空気が、一瞬で張り詰める。その正体をいち早く見破ったトーチは、緊張感を漂わせながら、

「……カール?」

「いかにも。私はクノッヘン皇帝陛下の孫の一人、皇帝継承権を巡って日夜争いを繰り広げている甲皇国情報将校、カールである」

いつもおどけていた表情は、冷酷な軍人の顔になり。

右目の辺りに施しているはずのメイクは、綺麗サッパリ落とされていた。

「此度、この店に訪れたのは他でもない」

感情の起伏がない、平板な声でカールは言う。

「大衆食堂『炭火火竜』、我が命により、本日をもって解体とする。なお民衆の不安を駆り立てたとされる従業員・トーチとチギリの両名は、これより中央広場で処刑を執り行うこととする」

「ちょ、ちょっと待てカール。お前一体……」

「口を慎め、竜人族」

トーチに向けられた少し眠たげな表情には、新メニューの提案をした者と同一人物とは思えないほどの冷たさが滲み出ていた。

「さっさと来い。話している時間さえも勿体ない」

一体どうしてしまったんだ、カール。

そう尋ねる間もなく一方的な言葉を浴びせられ、トーチは何も言い返すことができずに、やがてゆっくりと首肯した。