午後十一時。

「うん、解除完了だね」

「どうやらそのようだ」

場所は、封界の無人食堂。闇に光るノートパソコンの画面に表示された四文字は、相変わらず愛嬌のないゴシック体である。今まで七か所、同様の手順を踏んできたりんごにとっては、もはや流れ作業のようなものだ。鼠小僧の仕掛けたプログラムはいとも容易く解体された。

二人は外から、まだまばらに人影の揺れる建物内部を見る。別段、何か騒ぎが起こっている様子はない。首尾は良好だ。

「またメールがきてるけど、見なくても大体次がどこかはわかるよね」

「ここまでくりゃあ、な」

幻界から始まって、反時計回りに都内を一周してきた。

残すは、鏡界のみである。

「……」

大封はりんごがPCを畳んだのを見計らい、来た道を駅に向かって歩き始めた。封界はほぼ住宅街となっており、この時間帯ともなれば人気はほとんどいない。都立高校の女子寮もこの界隈に存在している。

「やっぱり鏡界みたいだよ、画像見たけど」

「鏡界には行かねえ」

「へ?」

りんごは自分の耳が信じられないと言った風に目を丸くして、前を行く大封へと速足で歩み寄った。

「何言ってんのさ! 次で何かわかるかもしれないのに」

「ここで一つ問題だ」

彼女の喚き声を遮って、大封が冷静に言う。

「……何さ?」

「テメエが今まで『解除』してきたのは一体何だったのか」

「え? 何それ、どういう意味?」

「そのままの意味だ、言ってみろ」

一瞬答えあぐね、立ち止まったりんごであったが、すぐに大封の横へと駆けよって彼の顔を見上げながら口を開く。

「そりゃ、爆弾とか、そういうあれだよね。プログラム的にも最初のやつとほとんど同じやつばっかりだったし」

「爆弾、ね。本当にそうか?」

「……どういう意味さ?」

彼女は眉をひそめた。

「まあいい、少し話を戻そう。合成ドラッグの話だ」

「随分戻るね」

「結論から言えば」

大封が一つ間を持たせて、りんごが唾を飲み込む。

「あれは犯行予告だ。と思う」

「犯行予告?」

彼女は声を高くした。

「何で? バベルタワーはもう盗みに入られてるんだよ、一か月前に」

「バベルタワーにはオーナーがいるって言ったろ」

二人は微妙にかみ合わない会話を交わしながら、しんと静まる駅の構内へと入っていく。

「……それ、今の話となんか関係あるの?」

「まあ聞けや」

改札を抜ける。

「奴は盗みに入られてすぐ美術館を再開させている。たった二日で、レプリカの宝石を展示してまでな。しかし、タダで再開させたわけじゃねえのが問題なんだよ」

「タダじゃなかったら、いくらなのさ」

「セキュリティ、だ」

階段を上り、ホームに到達すれば、都合よく電車が滑り込んできた。二人はそれに乗り込んで、先頭車両まで徒歩で車内を進んでいく。

「せきゅりてぃ?」

「二度とコソ泥なんかに入らせねえ、という魂胆かは知らねえが、とにかく鳥取雷鳥はセキュリティをめちゃくちゃに強化しやがったのさ。それも、そのご本人によれば、奴にしか解除方法のわからないようなやり方でな」

最先端に到着すれば、そこはほとんど貸切と言ってもいいほど人がいなかった。この時間に都心に向かう人間など、そう多くはないのだろう。前面一杯にひろがる暗闇と線路が一秒間に何十回も後ろへ流れていくのを眺めつつ、彼は続けた。

「だが、俺は前々から思ってたんだがな、それじゃ筋が通ってねえんだよ」

「……筋が通ってない」

「ああ。一昨日テメエに言われて、『雷鳥』について俺も少し調べてみたんだ。つってもネットからの信憑性のねえ情報ばっかりだが、確かにあの美術館には、高価なものが多く展示されてやがる。これは間違いない。しかしその中でも先月盗まれたという宝石、モニカチミの炎は飛び抜けて価値があった。時価十億とも報道されてたからな。だったらやはり、おかしい」

りんごは、何が? と言いたげな目で大封を見つめていた。その目を受けて、彼は一つ嘆息すると、やれやれと首を振る。

「む、またりんごちゃんを馬鹿にしたね」

「考えてもみろ。鼠小僧からの予告状が守護者に届くのは犯行の一週間前から三日前。守護者がその特定に一日かかるとして、犯行当日までは最低でも二日ある」

「うん、それはそうだね」

「そして奴が盗みに入られてからセキュリティを強化し、美術館を再開させるまでが、二日だ。だったら、どうして奴は犯行前にセキュリティを強化しなかったんだ? しかも再開後の美術館に、それほど金をかけて防犯するような美術品は、ない」

「……、確かに、そう言われると、おかしいかもって気がしなくもないような気がするかも」

「そこで、だ」

大封は一本指を立てて、りんごの顔に突きつけた。

「テメエに調べてもらった闇ルートの密売記録だ。『モニカチミの炎』は、まだ取引されてねえ。鼠小僧だって人間だ、逃げ回る身で一ヶ月間も宝石を手元に置いてる意味なんてあんのか? 事実、他の宝石や美術品は、全て一週間以内に売買されてるじゃねえか」

「……つまり君はこう言いたいの?」

彼女は突き付けられた人差し指を右手の甲でどかしながら、真剣な目で大封を見る。

「美術館にあるモニカチミの炎のレプリカは――実はレプリカじゃなくて」

「本物、だろうな」

電車は、トンネルに入る。地上の星が、視界の端を滑って消えていった。

「……でも何でそんなことを」

「だから、考えてみろって」

りんごがむくれるのも気にせずに、彼は滔々としゃべり続ける。

「鼠小僧には、口がねえだろ」

「いきなり意味わかんないよ! カッコじれったいカッコ閉じ!」

「奴には盗むことしかできねえっつってんだ」

当たり前だが、マスコミに顔を晒して話をするなど、出来るはずがない。

「だから、それを逆手にとって鳥取雷鳥は自分の宝石を守る術を考えたんだよ。一度盗まれちまったものをもう一度盗む、なんてそんな滑稽なことを鼠小僧はしねえだろうからな。しかし、盗んだのが本当に鼠小僧なのかどうか? そんなもんは鼠小僧に聞いてみない限りはわかんねえ。だから、自分で盗んじまったわけだ、盗まれるよりも先にな。それも奴は『レプリカ』だと言い張って展示してやがるんだ、こうなっちまえば鼠小僧が堂々と盗みに入ることなんてできやしねえ」

淀みなく動く彼の口に、りんごは何も言うことなくただただ耳を傾けていた。

「実際、鼠小僧は、こんなに回りくどいやり方をするしかなくなっちまった」

「回りくどいやり方?」

その質問に一つ息をついて、すぐに大封は再開する。

「テメエは、『ばくはつまであとごふん』なんて文字列を目にして、どう感じた」

「そりゃ、驚いたし、焦ったよ」

「俺だってそうだ。何をどうすればいいか、混乱した。とにかく爆発を止めるにはどうすればいいか、それだけを考えた五分間だったろうよ。だが、それこそが鼠小僧の狙いだったとしたらどうだ?」

「え……?」

りんごの顔が、また曇る。

「おかしいと思ってたんだ。あんな鬼ごっこを俺たちにやらせることが、本当に鼠小僧のやりたいことなのか?」

そんなはずはない。

「奴の本当の狙いは、俺たちが爆弾に気を取られていた、その背後にあったんじゃねえのか」

考え込んで、りんごは顔を上げる。

「……つまり、私たちを混乱させて、『爆弾』という言葉が『解除完了』の四文字と結びついている、と思い込ませたかった、そういうこと?」

「初めから爆弾なんてなかったんだよ、多分。思えば、初めから奴のやり口じゃなかった。爆弾なんて物騒なもんはな。そんなもんは全て、俺らをそう思い込ませるが為の仕掛けだったんだ」

「じゃあ私が今まで解除してたのは……」

大封は、大きく頷いた。

「当然、美術館のセキュリティプログラム、だろう」

りんごは、目を見開いたまま固まった。

「……何で早く教えてくれなかったのさ」

「余計な考えを起こさせないためだ、と言えば怒るか?」

「いや、怒らないけどさ。うん、まあ確かに私は反対したかもね、鼠小僧に加担する形になるのに、それを黙ってやれなんて言われてたら」

同時に、電車が終着駅へと到着する。

「鼠小僧はこれを守護者にやらせるつもりだったわけだ」

「なるほど……」

ホームへと降り立ち、すぐにそのまま改札を抜ける。

「でもどうして鏡界のプログラムは解除しに行かないのさ?」

「テメエから見せてもらった調査報告書。そいつに気になるセンテンスがいくつかあった。『人間の力ではない』なんてふざけた一文がな」

「……うん、そういえばあったかもしれないね」

大封は、まっすぐバベルタワーへと歩を進めながら、にやりと笑う。

「一個くらいセキュリティを残しておいてやらないと、そいつが見れねえかもしれねえ。どうせ捕まえるなら、種も仕掛けも暴いてから捕まえてやるってわけだ。ついでにそれが足止めにもなる」

りんごはまだ何か言いたそうに口を開いたが、何も言わないままそれを閉じた。大方しゃべり終えたところで、ついに目前には天を貫く塔が迫っている。

「……十一時四十分、少し早いが、こんなもんだろう」

バベルタワー。

その高さを見上げる間もなく、大封はズカズカと中へ踏み込んでいく。フロアのセキュリティはそれぞれの責任者に任されており、バベルタワー自体は四六時中利用可能なのである。大封は、夜になり無人となったロビーを抜けて、躊躇なくエレベーターに乗り込んだ。

だが、その顔は決して明るくない。

彼はまだ、正体のつかめない違和感に悩まされていた。

何かがおかしい。それは、この三日間ずっと感じていたことだ。何だ? 推理が間違っている――可能性として、なくはない。だが、それについてはもはや考えても詮のないことだ。もはやこの時間帯、今さら何かひらめいたところでどうしようもない。

そうじゃなく、もっと何か重大なことを見落としている気がする。それも、一つじゃない。違和感は点在している気がする。

何故だ。何故ここまでスッキリしないんだ。

「大封君?」

「……なんだ」

「顔色悪いよ」

エレベーターの蛍光灯に、大封の顔は白かった。りんごが静かに指摘する。

「……いや、さすがに緊張してな」

「ん、まあそりゃそだね。カッコ納得カッコ閉じ」

沈黙が訪れる。

毎分百階の高速エレベーターは、窓の外の地上を急速に突き放しながら音もなく上昇していった。

デジタルの表示が一つ変わるたびに、心臓の鼓動が増える。

ドクン。

本当にこんなもんなのか。

ドクン。

これで、正しいのか?

ドクン。

俺はまた――間違いを犯していないのか。

ドクン。

独白は、彼の中で虚しく響いて消えた。

そして。

「!」

扉が、開く。

ねずねずねず=こんふゅーじょん

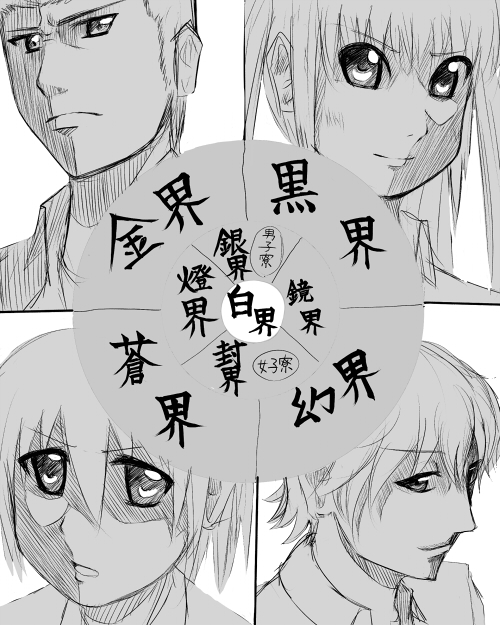

◇17.きっと俺は間違ってない【挿絵】